白凤岩琵琶曲艺术特色初探

2022-08-02郭铭渲

□郭铭渲

曲艺弦师白凤岩先生

白凤岩先生是中国当代三弦演奏艺术革新家、曲艺伴奏大师、现当代北派琵琶演奏代表人物。其在琵琶演奏和创作方面独树一帜,自成一派。他创造性地将北方曲艺多种多样的板式以及声腔艺术语言综合性地运用在琵琶音乐创作上,他撰写的《北派琵琶演奏法》中蕴含的艺术理念极具艺术高度和前瞻性,随着时间的推移,其艺术价值更加显现,为后人研究北方琵琶演奏艺术提供了极其珍贵的资料。陈泽民先生将白凤岩先生演奏的琵琶曲首次记载成谱,从而使得琵琶界对白凤岩先生的琵琶曲有了初步的认知和了解。

一、白凤岩先生的曲艺与琵琶艺术

(一)白凤岩先生的北方曲艺人生

1899 年,白凤岩出生于北京一个曲艺世家,8 岁随父白晓山习三弦,后学四胡及琵琶。他勤学苦练,娴熟地掌握了北方多种曲艺音乐演唱和伴奏技艺,并以出色的演奏技艺享誉曲坛。1926 年起,白凤岩着力于鼓曲改革,创造了“少白派”京韵大鼓,而后又将多部鼓曲移植成为“少白派”的经典曲目。20 世纪30 至50 年代,他对梅花大鼓音乐唱腔进行了创造性地改良,被称为“新梅花调”,白凤岩著有《北京三种曲艺吐字发音法》,还参与编著了《曲艺音乐研究》等。

白凤岩先生一生创作和传承了多首琵琶曲,如《剑阁闻铃》《开手板》《花鼓琴声》《柳青娘》《万年欢》等等,据笔者所知,被记录下来的乐曲仅《剑阁闻铃》《开手板》《花鼓琴声》三首,其乐谱收录于谈龙建、庄昉编著的《白凤岩三弦、琵琶作品集》中。

《剑阁闻铃》是一首北方民间音乐风格的琵琶曲,其曲名与京韵大鼓传统曲目《剑阁闻铃》属同名异曲。琵琶曲《剑阁闻铃》侧重人物情绪以及对铃声的音乐化表达,京韵大鼓《剑阁闻铃》重叙事性唱词与唱腔相结合的综合化表达。二者创作主题一致,皆是描绘“安史之乱”中唐玄宗与杨贵妃的凄美爱情故事。

《开手板》是一首带有北京方言韵味的北方民间风格琵琶曲,其创作时间和素材目前还无法考证。现存的录音仅收录了第一个段落,据录音中白凤岩先生的口述,第一段由慢速,快速,变调三段组成。

《花鼓琴声》也叫《鸾凤和鸣》,目前流传下来的是少白派京韵大鼓优秀继承人白奉霖先生的演奏谱,由李国魂先生记谱并整理。

(二)《北派琵琶演奏法》

白凤岩先生根据自己多年来积累的琵琶演奏经验,撰写了《北派琵琶演奏法》。该书分为六个章节,表述了两方面内容,一是八种内在指力,即“刚柔阴阳迟急顿垛”,强调演奏乐曲时所体现出的音乐感及节奏感。二是指法:介绍上下手(左右手)的十六种指法。《北派琵琶演奏法》所述内容与白凤岩先生的琵琶曲演奏直接相关,与我们今天在音乐处理上的要求有相似也有不同。

本文作者演奏琵琶曲《剑阁闻铃》

刚与柔:白凤岩先生的刚力为指力来源,音量大却不燥不乱,节奏稳而有序,但不能不纯;柔力来自刚力,音量小却圆润静谧。这与常用的音乐表情术语“强弱”一词类似,但刚柔的核心不仅仅是力度上的要求,更加突出因力度变化而产生的对音色、对节奏的把控。

迟与急:迟、急是掌握速度与力度协调均衡的关键。完成一首完整的乐曲,演奏者的双手功力必须与乐曲快板或慢板要求的速度相一致。快速力度不够,慢速冲劲过大,高把位按不住,低把位使不上劲,是当下演奏者经常遇到的问题之一。迟急通快慢,但在对速度的要求下,更强调音乐的清晰度和颗粒感。

阴与阳:万物皆有阴阳,阴阳之说体现了白凤岩先生的哲学思想。先生认为乐曲上下句为阴阳;高音为阴、低音为阳;右手为阴、左手为阳;食指为阴、大指为阳。提示习琴者,练习应当区分指力和指法,区分右手与左手,逐一突破,不应相互牵制,然后再配合,呈阴阳对立统一之意。十六种指法需阴阳相调,音乐表达在阴阳变化下才可百听不厌。

顿与垛:节拍转变靠顿垛,顿多用刚力,垛要刚柔并济。如四二拍转四四拍由快到慢用“顿”,四四拍转四二拍由慢转快用“垛”。顿垛的运用在白凤岩先生的演奏中随处可见,已成为后人记谱时节拍划分的重要依据。

十六种指法在白凤岩先生琵琶曲创作及演奏上几乎全部运用,体现出白凤岩先生坚持的内心贯彻指力,外形指法内外一致,阴阳相协调的演奏理念。这种理念用于我们今天的演奏依然不过时,依然合理且具有可行性。

二、北方曲艺音乐对白凤岩琵琶创作之影响

(一)曲艺音乐节奏的运用

北方曲艺板式多样,有一眼板、流水板、三眼板等等,在基本板式下又有多种多样的句式变化手法,如:加垛、搭尾、加腔等。多样的节奏构成和“依字行腔”的声腔运用,使曲艺音乐在塑造人物和叙述历史故事上脉络清晰、通俗易懂。我们初听白凤岩先生的琵琶曲,第一感觉可能是节拍节奏的“摸不清,抓不住”,因为乐曲中不仅有段落间的节拍转换,还有上下句的无缝切换,更有拍与拍间的顿挫抑扬,这似乎与白凤岩先生信手拈来的北方曲艺风格有着不可分割的联系。在这里,笔者运用曲艺音乐特征来解析白凤岩先生琵琶曲中的多变节奏:

“板式变化体”是曲艺音乐的结构形式之一,指通过板式灵活多样的联结和变化辅助音乐与唱词渲染戏剧气氛,是带动音乐以构成完整剧情的基本手段。《剑阁闻铃》《开手板》两首白凤岩先生创作的琵琶曲,虽没有唱词语言的表述,但通过音乐旋律的陈述和类似于曲艺音乐的板式变化,以丰富节奏节拍,使音乐情绪更加饱满充沛,意境效果更加凸显。

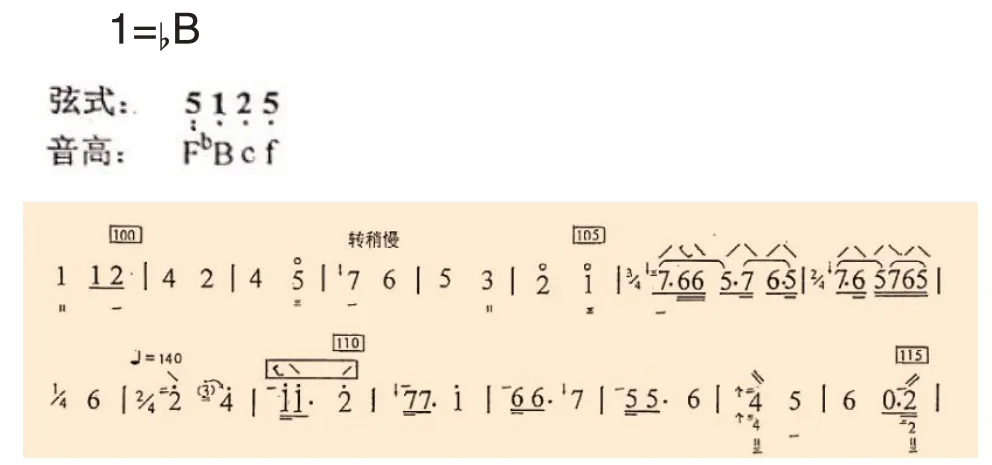

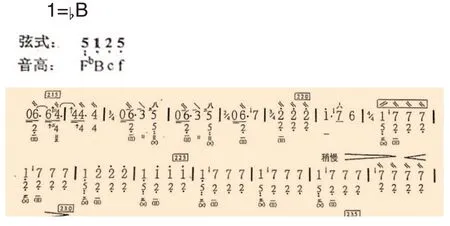

谱例2-1-2

“闪板”是曲艺音乐术语,指在板后(后半板)起唱或接唱,意味将板让开。”闪板节奏听觉上类似于切分节奏,重音后移使音乐更具动力。曲艺演唱者在演唱“闪板”时,也有一定的功法技巧,如前文提到指力中的“迟疾顿垛”一词,在曲艺音乐中也有其独特含义。“一般归结为演唱者控制声音变化的技巧,也是演唱情绪表现的处理方式,其目的是字声统一,声情统一。”

《剑阁闻铃》引子第2 小节,切分音的首音为空拍,并在之后的第三、第四拍的第一拍都采用了连线的过渡,使每拍的重音后移,产生了紧张且不稳定的音乐效果和忐忑忧愁的主人公思绪。白凤岩先生在演奏时,并没有拘泥于连线的时值,而是从第一拍空拍后形成内心化的“顿”,呼应曲艺“闪板”似无拍却韵、意不散的音乐处理方式。

闪板的运用在《剑阁闻铃》一曲中格外丰富,特别是对铃声摇摆不定的模拟。第215 至219 小节在模仿悬铃声效的乐句中,也常使用“闪板”重音转移的音响效果表达风铃随风飘忽不定的声响。

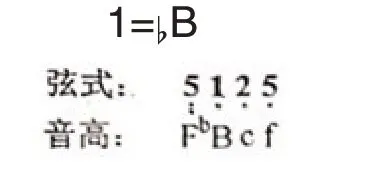

“加垛”是戏曲唱腔进行扩充的方式之一,也称“叠字句”“堆字”“一串铃”等。指唱腔为情绪的引伸或集中渲染,采用类似排比的工整唱词和节奏规整的音型组合,构成两个或两个以上的排比短句。节奏紧而密,气息短而促,是富有推动力的加强音乐情绪的描写。

京韵大鼓《大西厢》在“冷冷清清、凄凄凉凉”的唱词上进行了“加垛”处理,旋律上进行了re mi do 三个音简单的重复和变型,好似滔滔不绝的诉说。曲艺音乐中,垛板的旋律重复并非乐谱上记录的那么单一,而是在演唱过程中,对重复片段进行符合唱词与音乐结构的速度调整,特别是在加垛句式之尾往往会使用“拖腔”“甩腔”等处理手法,使乐句尾部更加圆满和强烈。

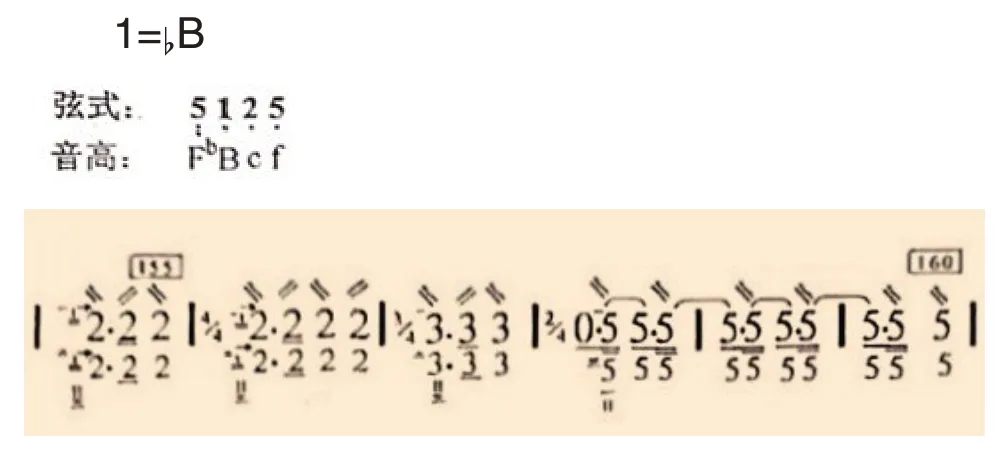

《开手板》第152 至153 小节、155 至157 小节,利用戏曲“加垛”不限个数的特点,分别采用相同的音高和节奏进行了重复,突出了音乐的动力发展,更与前后音乐的展开形成了鲜明的对比。录音中白凤岩先生演奏此处时,借鉴了三弦右手演奏技巧“垛指”(单垛、连垛)的演奏要领,右手双弹的力道十足,触点快而准,演奏者在演奏时也应当注意该指法力度触弦的拿捏。

“加垛”手法在戏曲曲艺音乐中广泛运用且通用于唱词和唱腔,在白凤岩先生的琵琶曲中,“垛”的运用,不仅是简单旋律的重复和规整节奏的使用,还通过相同的指法和音调对唱词的排比进行了模仿,充分利用了“加垛”动力性强、对比变化性强的特点,塑造了乐曲的多重个性,给听众带来一种意犹未尽的感觉。

(二) 曲艺伴奏中的器乐拟声音效(铃声)

隋唐时期,琵琶开始在中原地区广泛流传,逐渐成为曲艺演奏中的重要乐器之一。明清时期,曲艺艺术的发展进入鼎盛时期,其中各个伴奏乐器的演奏技法和音乐表现力也得到了更多的发展与重视,白凤岩先生正是因精通京韵大鼓、梅花大鼓等曲艺音乐的伴奏艺术而成为当时最著名的伴奏大师。

曲艺伴奏是曲艺音乐的重要组成部分,伴奏乐器的特殊性往往能起到烘托氛围、强化感染力的重要作用。如清代中期形成的传统曲艺“联珠快书”中,其传统曲目《蜈蚣岭》为表现武松用力叩打门环时发出的“啪啪”声响,三弦用扫弦三声做出敲门的拟声声效,帮助说唱人更好地表现气氛的紧张凝重,主人公怒火中烧的情绪。曲艺音乐伴奏中的这类拟声手法,也被白凤岩先生运用在了琵琶音乐的创作之中。琵琶的音域宽广,技法繁杂,其具有的多样音色使琵琶这件乐器既善表现女子柔美温存,也善描绘英雄浴血奋战,既善抒发相思缠绵,也善讲述悲愤离殇。“铃声”的描写贯穿《剑阁闻铃》一曲,通过不同音高、不同节奏、不同指法、不同力度、不同音色的琵琶音乐语言表现闻铃意境,以借景拟人、借声拟情、借客观表主观的方式,给听者讲述着一代君王痛失爱妃的凄美爱情故事。

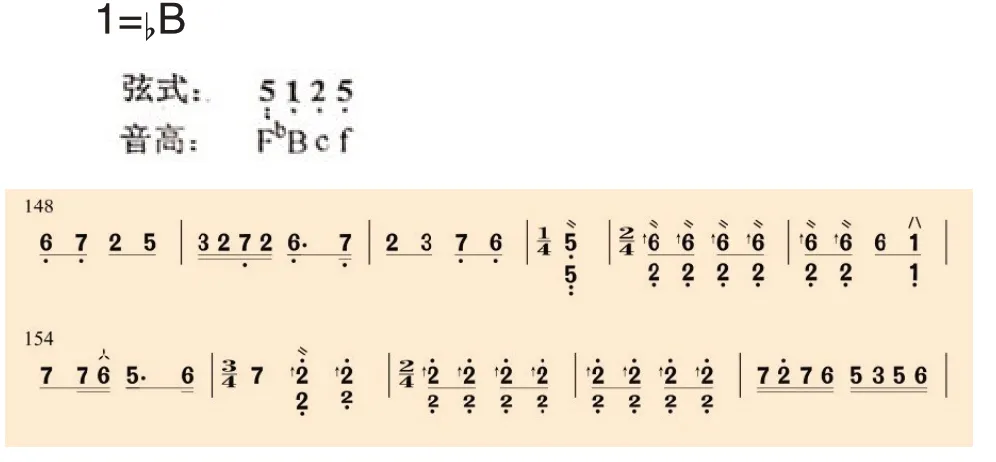

《剑阁闻铃》第195 至204 小节,为描写剑阁檐上大小不同的风铃随风摆动而发出不规律的叮呤声,乐曲使用了切分节奏、前附点节奏、后附点节奏无规则结合的方式,配合高低音的对比交错,两次出现于乐曲中。通过对风铃的客观描写,抒发了主人公唐玄宗情绪的动荡,内心的焦虑、辗转和忐忑。在白凤岩先生本人演奏的录音中,此段的“铃声”更显自由,但自由中又有他个性化、曲艺化的律动,还需演奏者细细品味。

第155 至160 小节,运用带附点节奏的双弹进行对铃声的模仿,并且于第三段再次出现。第158 小节弱拍双弦sol 的出现,改变了前三小节有重拍音的稳定感,仿佛铃声急刹后再次响起,具有前文所提到的“闪板”重音转移特征。

铃铛声的音乐描写,可以说是白凤岩先生极其热爱的。谈龙建教授在她有关白凤岩三弦音乐的论文中说道:“《风雨铁马》一曲描写的正是铃铛的音锤在风雨中撞击着铃铛所发出的奇妙声响”。可见,白凤岩先生充分利用了琵琶和三弦这两件他善长的弹拨乐器颗粒性的音响特点,来展示他模拟铃声声响的创作才能。

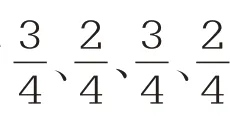

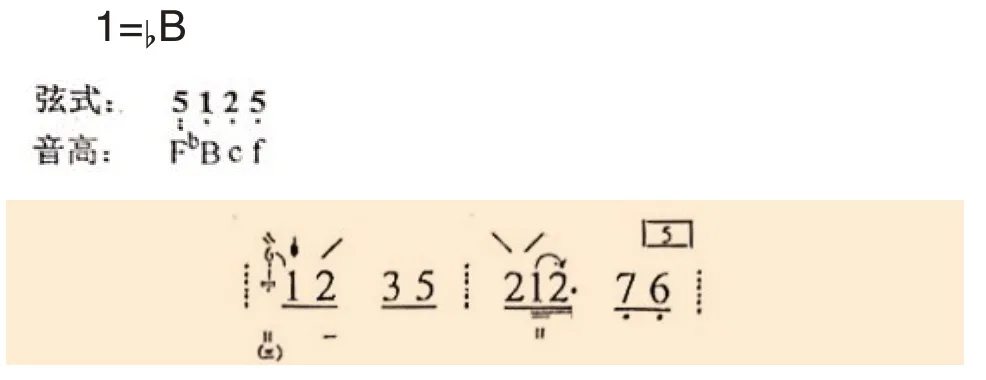

(三) 特殊定音呼应“少白派”:

琵琶是一件表现力极为丰富的中国传统民族乐器,使用特殊定音是拓展其音响色彩、调性、音色的有效手段之一,如传统套曲《霸王卸甲》《海青拿天鹅》《将军令》,近现代作品《火把节之夜》,现代作品《点》等,都在常态定音(现今琵琶的通用固定音高为A d e a)上做出了符合乐曲内容和音乐风格的不同调整。最特别的当属白凤岩先生的琵琶曲,所有曲目定音均为F ♭B c f。目前还没有任何一位作曲家,在个人创作曲目中全部使用同一特殊定音。为什么说白凤岩先生的琵琶曲定弦跟“少白派”有关?笔者做出了大胆的猜测:降低琴弦与少白派有关。依据有二:

其一,少白派风格特征。少白派是京韵大鼓的重要流派之一。白凤岩先生为“鼓王”刘宝全伴奏多年,之后潜心致力于鼓曲的改革,根据白凤鸣先生嗓音宽厚、调门较低的声音特点,并借鉴“白派”的演唱技巧,白凤岩与白凤鸣兄弟二人共同创造了悲壮苍凉的新唱腔。白凤岩的精湛伴奏技艺与白凤鸣的低厚嗓音珠联璧合,在当时的鼓曲界形成了独树一帜的风格。

其二,伴奏属性。曲艺伴奏在曲艺音乐中具有重要的作用,无论在过板音乐还是唱腔伴奏中,伴奏乐器的场景烘托和演唱辅助功能都是衬托唱腔、加强唱腔音乐表现力的重要因素之一。伴奏部分的强弱、节奏、速度,往往要与演唱者的唱腔和唱词相匹配相适应。尤其要提到的是音域,京韵大鼓演唱时,伴奏乐器常常“低弦高弹”以适应演唱者音域。

每一位作曲家或者演奏家,在其漫长的创作与演奏生涯中,都会经历个人风格的形成与成熟。笔者认为,白凤岩先生的琵琶音乐创作受到“少白派”艺术风格、音域、表现手法影响的可能极大,所以才成就了今天白凤岩琵琶作品最大风格之一的特殊定音。据白凤岩先生琵琶演奏的录音可知,他当时所使用的琵琶四根琴弦全部降低了大三度,弦轴的下调使得琴弦变松变软,左手按音与右手指弹发力使琴弦得到更大的震动,听觉上虽少了些琵琶原有的清脆悠扬,却多了些质朴有力的硬气义气,更加与“少白派”苍凉悲壮的音乐风格相呼应,更具“少白派”苍劲之风骨。

(四)曲艺声腔的器乐化呈现

曲艺从民间歌曲基础上发展而来。与民歌相较,曲艺演唱风格迥异,地方色彩更加浓厚,表现形式也更加丰富多样。如用四川方言演唱,轻柔细腻的四川清音,用山东方言演唱酣畅淋漓的山东梨花大鼓等。曲艺把各地方言与音乐结合在了一起,形成了内容丰富多样且凸显地方风土特色的传统民间艺术形式,成为了我国独具风格的传统文化。

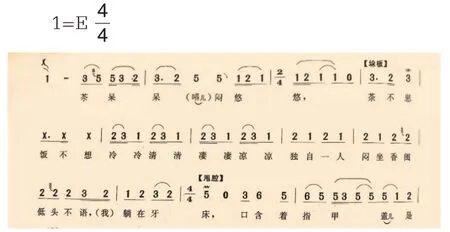

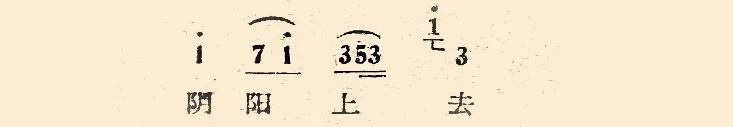

“腔从于词,指在腔词关系中唱腔要主动地服从唱词”其是曲艺演唱和创作始终坚持的音乐规律。曲艺音乐种类繁多,“流行的地区不同,使用的方言不同,音乐唱腔也就各有特点。”以京韵大鼓为例,其使用的北京音系语言四声基本韵律为阴平、阳平、上声、去声。假设以1 为标准音,用音符可记录成:

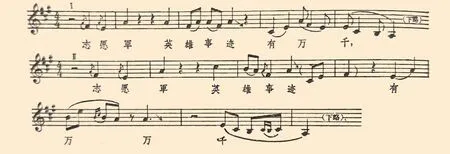

京韵大鼓《黄继光》唱段中,在“志愿军英雄事迹有万千”上进行了符合京系四声韵律的曲调表达。

北京的地方曲种都是根据这一音调语言规律进行加工和创作的。白凤岩先生在他的琵琶曲创作上,不仅通过符合京系语言的音高组合,还借助了琵琶特殊的演奏技法,向我们充分展示了琵琶模仿语言的可塑性。琵琶的音乐表现力丰富,除了左手手指的自然换音以外,还可以通过吟、揉、绰、注、推、拉等左手技法来改变音高,达到模仿语言语音、表现曲艺音乐唱腔艺术的效果。

《剑阁闻铃》引子第4 小节第一拍,用左手食指按音,无名指打音的技巧完成了la 到do 小三度的旋律进行,并通过这两个音组成的乐汇进行了后面乐曲的衔接和展开。第5 小节,无名指do快速拉弦至re 形成上扬的第二声调“阳平”之感。第二拍正拍si 虽谱面没有任何装饰标记,但在音频中可以明显听出上一拍re 到si 的滑动以及快速换音的过程,表现出下行的第四声调“去声”,演奏时需要在si(二弦三品)处加一个快速的下滑音。乐曲在进板前引子部分的最后两小节,便体现出了浓郁的北方声调特征,在后来的音乐进行中,更是通过音高旋律和节奏把北方民间音乐风格展现给了听众。

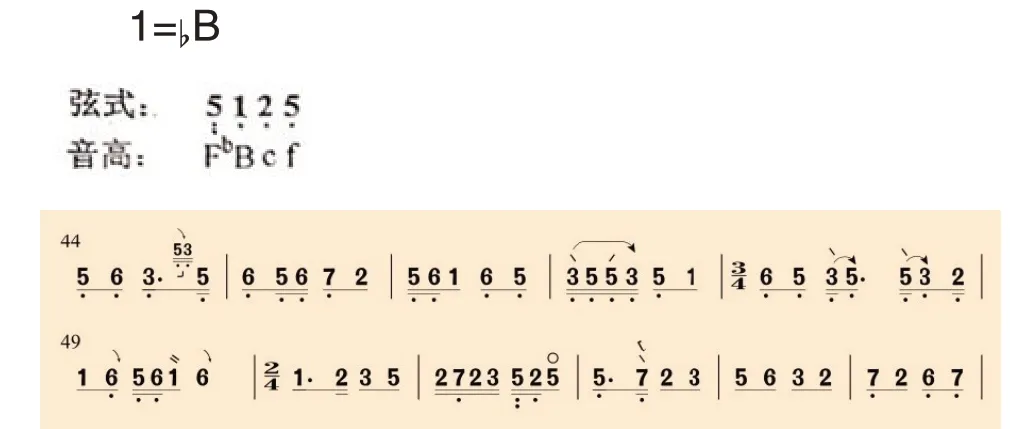

《开手板》在语言音调的模仿上,也独具特色。

乐曲“慢速”段第44 小节、47 小节、48 小节,运用mi sol mi 的音符组合并结合不同的节奏节拍,模仿第三声调“上声”。第44 小节第二拍,在附点节奏上做出了拉弦音的变型,左手中指按mi,右手食指弹出后左手快速拉出至sol 音高再快速返回mi 原位。第47 小节,利用四个十六分音符做拉弦音,左手中指按mi,右手食指弹出后左手拉至sol,右手大指做挑后左手回到mi。第48 小节转换成三拍子,在第二三拍上又进行了mi sol mi 的扩张拉弦。三个小节拉弦时的不断扩大和变形,体现出语言的陈述感和北京语音音系特有的腔调。

第49 小节,在第一拍和第三拍出现的la 上,也使用了左手下滑音技法。左手食指按于二弦一品上,使用左手拉弦技巧,先将琴弦拉至do 的音高处,右手弹响后快速下滑至原位la,余音产生类似于第四声调“去声”的模仿。

在乐曲展开的“快速”和“变调”两个段落中,也出现了以上拉弦音的再现和转调。可以说整部乐曲对于声调的模仿无处不在,并成为联系各个乐句的灵魂元素。

三、传承视角下的白凤岩艺术风格

(一)大曲结构

琵琶大曲,最早见于我国第一部正式出版的琵琶谱——华秋苹《琵琶谱》,其中将《十面》《海青拿鹤》《普庵咒》等6 首琵琶曲称为“大曲”,李芳园《南北派十三大套琵琶新谱》中,将“大曲”增添至13 首。两部乐谱的“大曲”概念一致,均指结构比较庞大的乐曲。

白凤岩先生的《剑阁闻铃》共275 个小节,由引子、第一段、第二段、第三段、尾声五个大段组成,且每一段还可划分为若干自然段,其结构无异于一般的琵琶大曲。《开手板》虽录音中只记录了乐曲的第一段,共187 个小节,由慢速、快速、变调三个部分组成,但从第一段的小节数来看,我们不难估量,完整的乐曲也应是多段组成的较庞大篇幅的一首独奏作品。两首作品在音乐展开时,既有对旧材料的引伸和发展,也有新材料的贯穿和衔接,严谨有序的结构使内容更加丰富饱满。

白凤岩等人编写的《曲艺音乐研究》封面

谈龙建庄昉编著的《白凤岩三弦、琵琶作品集》

(二)古朴苍劲之风

白凤岩先生借助他与生俱来的曲艺灵感,用他质朴而又刚劲有力的演奏技巧,以及独特的节拍律动和定弦将北方曲艺音乐风格在琵琶这件乐器上展露出来。两首琵琶曲《剑阁闻铃》《开手板》没有大篇幅的力度段落,也没有突出炫技的快速段落,而是把注意力着重放在了运用多种曲艺手法表现乐曲的意与境之上。录音中我们可清楚听出白凤岩先生的左右手指力十足,感受到先生爽朗耿直的音乐性格。如双音演奏,不仅是手腕手指发力,还多了臂力的“冲撞”感。再如左手打带音,指尖的点状清晰,力道十足。推拉音,指尖突然发力,过程短促,直冲音高。在白凤岩先生的演奏下,让听者多了无尽的音乐想象,仿佛让我们看到悬挂在檐头的风铃,感受到宫墙内外的惆怅。琵琶这件乐器在白凤岩先生的手里,展现出它丰厚的历史积淀,更增添了别样的北方曲艺音乐风格。笔者想称这种古朴苍劲的琵琶音乐为“白凤岩风格”。

(三) 演奏《剑阁闻铃》《开手板》之体会

演奏白凤岩先生的琵琶曲,首先要反复聆听其录音,以录音为主,乐谱为辅,对录音有了一定乐感后再进行实践。模仿是重要的一环,特别是对于民族乐器之根的传统乐曲而言。传统乐曲能从最初的口传心授演变到今天多种多样的学习方式实属当代学子之幸。

白凤岩先生琵琶曲的记谱都非出自先生本人之手,是由后人根据录音记载下来的。由于白凤岩先生音乐的独特律动并不能真实且真正的以乐谱方式准确记录,所以乐谱中用“↑”标记的音符、推拉音、装饰音以及有特殊文字标注的节奏、节拍都有局限性,还需演奏者对相关曲艺音乐风格特征有一定了解,并在录音中细细体会。乐曲可分为段、句,甚至是小节来进行模仿,根据个人听觉上的第一手资料选择相匹配的左右手技法,并对节奏节拍进行整体性的把控。

笔者有幸于个人的两场音乐会上分别演奏了白凤岩先生的《剑阁闻铃》和《开手板》。导师张强教授专门为笔者选择了一把由胡建兵先生制作的面板为松木的琵琶,琴弦降低后其音色更加低沉浑圆,与白凤岩先生录音中的旧制琵琶音响效果极为接近。两次演奏都尽笔者所能达到了较为理想的音响“复原”效果。

结语

白凤岩先生将曲艺板式、声腔、器乐伴奏特性等多种曲艺音乐表现手法与琵琶音乐结合在一起,将苍劲的“少白派”风格以及多年来从事曲艺伴奏的演奏经验和技巧,毫无保留地展现在了琵琶演奏上,形成了音散而点清,力道硬却不燥的“白凤岩风格”,这种独树一帜的琵琶音乐风格和独特的创作魅力是对琵琶音乐发展的创新和开拓。他写下的《北派琵琶演奏法》以追求音乐为立意点和出发点,讲究用心发出“高级”的声音,主张符合乐曲审美的音色,强调对不同程度指力的拿捏,并对演奏者可能遇到的技术问题进行分析并提出解决办法。如此的音乐审美理念和立意高远的音乐理想不仅仅适用于琵琶演奏,对任何一种乐器的演奏都可以引以为用。

白凤岩先生的音乐就像一颗古树,扎根于他对艺术的终身追求、对音乐的深厚修养中,鼓曲、三弦、琵琶等多个领域的成就是这棵古树四季皆绿、繁茂而不华的树叶。他的文字朴实无华,却深刻独到令人深省,他的音乐严谨有序却不失灵活变通,让人惊艳。无论是做人还是做学问,白凤岩先生的“文人之傲骨,师者之正气”都值得我们学习和发扬。

①②中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典》编辑部编:《中国音乐词典》,2016 年第2 版。

③谈龙建:《论白凤岩对三弦器乐音乐发展的历史贡献》,《人民音乐》2007 年第6 期。

④于会泳:《腔词关系研究》,中央音乐学院出版社,2008 年3 月。

⑤中央音乐学院中国音乐研究所编:《民族音乐概论》,音乐出版社,第128 页。