指向“文化自信”的高中英语文化意识教学途径探究

2022-07-30石戈

石戈

(福建师范大学附属中学,福建 福州 350007)

《普通高中英语课程标准(2017 年版2020 年修订)》(以下简称“《课标》”)强调,学生应该汲取世界文化精华,为传播中华文化帮助学生树立人类命运共同体意识和多元文化意识,加深对祖国文化理解,坚定文化自信。《课标》在阐释文化意识核心素养时首次提出“文化自信”的概念。高中阶段是青少年价值观念形成的关键时期,而英语不仅是西方文化的载体,也是中华文化传播的工具,具有得天独厚的文化教育优势。如何顺应时代发展的需要在英语学科教学中,培养学生对中华民族文化的认同和自信,培育出具有家国情怀和国际视野的人才,是值得探讨的课题。

一、培养文化意识素养文化自信品格的必要性

文化自信是一个民族、一个国家及一个政党对自身所拥有的文化价值的充分肯定和积极践行,并对其文化的生命力持有的坚定信心[1]。文化自信就是对本民族文化的认同和信心,是一个民族文化和各项事业持续发展的精神基础和原动力。习近平主席指出:“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基础、更深沉、更持久的力量。”[2]

(一)培养文化自信是时代发展的需要

文化是一个国家、一个民族的灵魂。十九大对文化自信做了更加细致深刻的阐释,强调“以坚定的文化自信支撑道路自信、理论自信、制度自信”,文化自信的意义和作用被进一步认识。在时代召唤下,如何在英语教学中融入社会主义核心价值观,培养学生的国际视野和中华情怀,成为英语文化意识教育的终极目标。学生的文化取向以及他们对某种文化的趋向性,终将成为自身最终的文化认同,甚至会影响到今后整个社会的价值取向[3]。

(二)培养文化自信是学科育人的关键

《课标》明确指出:“(让学生)使用英语简述中华文化基本知识,主动传播和弘扬中华优秀传统文化,运用中外典故和有代表性的文化标准表达意义和态度,有效进行跨文化沟通,感悟中华文明在世界历史中的重要地位。”因而,英语学科立德树人的重要任务之一就是要让学生了解中外文化,明确文化身份,增强文化自信,传播中华文化。

二、高中英语文化意识教学现状分析

(一)文化教学形式单一

传统文化教学,倚重对学生灌输文化知识点。文化教学要注重文化理解,文化理解力是人对文化本质理性认识过程的一种能力;对文化的理解不仅停留在“是什么”的文化知识的浅层,而应注重“为什么”的文化理解的深层[4]。文化知识的单向讲授无法培养学生对文化的理解力,也不能塑造学生的文化品格、建立民族文化认同和文化自信。

(二)教学目标导向偏差

以往文献研究多强调跨文化意识培养,忽视了文化意识培养中树立文化自信。文化教学目标往往设定在了解外国文化知识和理解西方风俗传统,而忽视弘扬本民族优秀文化、提升学生的民族文化自信心和对本民族文化的认同感。在文化意识背景下,英语教学目标需要与文化内容相呼应,同时挖掘教材中关于文化自信的元素。教学目标应以发展文化意识为导向,锻造他们的民族情怀和民族自信。

(三)中华文化输入不足

高中英语文化意识教学往往多以英美文化的介绍为主,在英语教材和教学中,中华文化的融入严重不足,这不利于学生形成对本民族文化的认同。过多的接触和学习英美文化会使学生,潜意识地会使得学生缺失对母语文化的认同感,甚至产生文化焦虑和文化质疑。培养跨文化交际能力不仅要重视输入英美文化,也要择机输入优秀中华传统文化,因为一个民族的传统文化是民族文化立足于世界的根本,也是文化个体得以滋养的文化源泉[5]。

(四)文化表达教学缺席

传统英语教学普遍存在重西方文化,轻中国文化的现象,造成了“中国文化失语现象”。[1]学生们缺失基础的中华文化知识,无法形成自己的中华文化观点和文化态度,也缺少用英语来表述中华文化的锻炼机会。这使得“中国文化走出去”“增强中国文化软实力”的文化培养目标难以达成。文化表达既是培养文化自信的基础,也是培养文化自信的目的。如何培养学生用英语讲述中国故事,以促进世界对中国的理解和认同,是教师应认真思考的问题。

三、高中英语教学培养文化自信的途径

(一)加强中华文化输入,构建文化认同

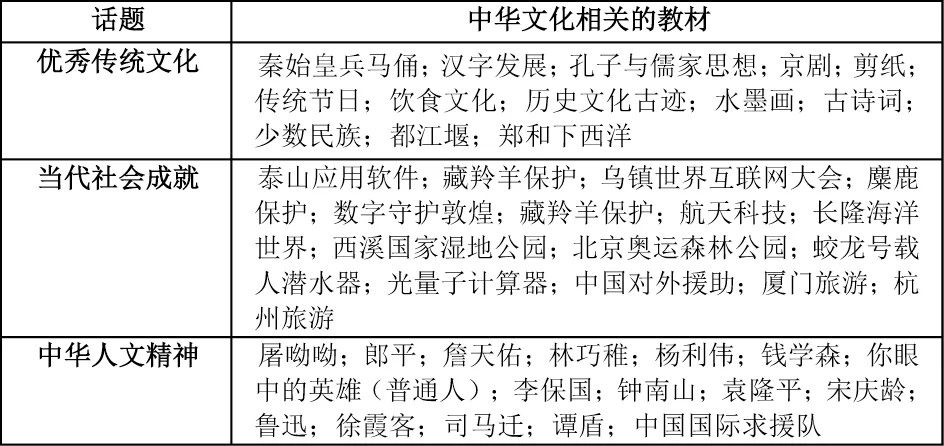

1.利用教材内容,挖掘中华文化元素。刘道义等人认为,中华文化是中国学生的文化之根,对中华文化的深入理解,能帮助学生学习、理解和鉴赏国外优秀文化,更能认清自己的使命和肩负的责任[6]。人教版高中新教材着力结合中西文化,新教材明显加强了中华文化元素,通过阅读理解、听力训练、写作训练、课后练习等各个版块,以多模态形式呈现中华文化。新教材中华文化主题内容大致可以分为三个方面:优秀传统文化、当代社会新成就,以及中华人文精神(见表1)。教师应该充分了解教材的编写意图、中华文化知识构架和编排,有意识地通过教学内容和教学环节的设置,深挖教材中的中华优秀传统文化的相关知识,为培养文化认同感、树立文化自信提供学习资源。

表1 人教版高中英语教材中华文化内容一览表

2.单元主题学习,拓展中华文化知识。基于单元主题整合教学是新课程的特点之一。教学中可以基于单元主题以及学生文化背景知识,联系主题拓展相关中华文化知识,并且充分利用教材外的相关文化知识,补充教材文化多样性的不足。同时,在不同的教学环节中,适时适当地整合、关联与发展融入中华文化元素的课外资源,实现对语言的深度学习,即语言、文化、思维的融合[7]。教师增补单元主题相关的中华文化知识,组织相应的文化学习活动,能够拓展学生对中华文化认识的高度、广度和深度,增强文化认同感。如必修第二册第二单元主题是保护野生动物,在阅读与思考教学版块的读后环节中,可以利用一段云南象群北迁又回归的视频。用这一野生动物保护的全球最新热点话题,引发学生对如何进行野生动物保护展开讨论。这样能够凸显国家形象,加深学生对文化意义的理解,提升其自信文化。

(二)多元互动思维参与,理解文化内涵

1.设问启思,让中华文化入脑入心。当前中华传统文化融入教学的方式仍然呈现单向化浅显化,仍然多为教师“独白式”的文化知识传授,学生对语言交流功能的体验没有达成。如果没有创设让学生表述文化理解和文化观点的机会,不给予学生交流语言的空间,就不能让学生领会与内化语言本身承载的文化内涵,更谈不上学生对中华传统文化的认同感和自信心的建立[8]。黄远振等提出文本问题化的理念,并指出文本问题化是以问题情境驱动学生独立阅读和个性化理解文本[9]。教师通过对文化主题的文本语篇设置问题,可以驱动学生与文本对话,与文本所承载的文化对话,引发师生和生生之间的对话,从而分析文化表象,内化文化内涵,提高文化理解力,为文化自信的培养打下基础。如必修第一册第五单元阅读与思考版块,课文主题是汉字书写联系过去和现在。读后环节可以设置问题:What do you think of the future of the Chinese writing system?以这一开放式问题,触发学生对汉字文化的兴趣以及对未来的思考,表达个性化的观点。在思考和探究文化现象中,将中华文化植根于学生心中,以增强文化自信。

2.比较讨论,增强中华文化自信。对比讨论特别适合中华文化融入的相关文化态度的养成、文化价值的建构[10]。教师可以组织学生对文化问题进行多形式多层面的讨论和比较,引导他们形成正确的中华文化情感态度价值观。以选择性必修第四册第四单元Sharing 阅读课为例,课文内容是Jo 给朋友写信,介绍她在巴布亚新几内亚担任志愿者教师的情况和感受。读后环节请学生分析课文中的两句话:Sometime I wonder how relevant chemistry is to these students.To be honest,I doubt whether I’m making any difference to these boys’lives at all.通过对这两句话的分析,可以判断Jo 对支教工作对贫困落后的当地人的作用产生的质疑。适时提出问题:“该如何帮助贫困地区呢?”并组织学生继续展开讨论。接着,播放中国西部贫困地区脱贫小视频,让同学们直观感受中国扶贫攻坚成果。通过对比中国扶贫故事和巴布亚新几内亚的现状,彰显中国智慧,使学生们对祖国社会建设的新成就产生自豪感。

(三)创设文化输出情境,加强文化表达教学

1.基于产出性原则,设计文化学习活动。文秋芳在“输出驱动假设”(Output-driven Hypothesis)理论的基础上构架了“产出导向法”(Production-oriented Approach)[11]。在教学过程中,输出比输入对学习的驱动力更强,输出既能驱动接受性语言知识的掌握和运用,还能让学生对新知识产生内驱的学习热情[12]。导向性原则强调了学习活动的核心在于“输出”,在创设的学习情境下让学生用英语传播观点和态度,用英语做事,可以激发他们学习的主动性。如在学习写建议信的教学中,设计让学生给本校外教写信的任务,对他学习福州方言提出建议。这一输出任务的情境创设,具有一定的真实性和趣味性,能激起学生的思维和写作欲望,在传播本土文化的同时,提升自身的文化自信。

2.基于地域性原则,设计文化学习活动。陈申(1998)提出了文化教学的三类基本模式,其中一类模式为地域文化学习兼并模式[13]。地域性文化容易拉近学生和文化之间的距离,学生有机会亲身体验活动情境,感受活动意义和氛围。依据地域性原则设计和改造文化学习活动,适时适当地将本土文化融入教学环节,能提高学生的学习活动的体验感和表达愿望。如必修二第一单元主题为保护文化遗产,学习本单元时,恰逢“世界遗产大会”在笔者所在城市福州召开。笔者利用此次遗产保护大事件来设计学习活动,让学生讨论如何用科技守护文化遗产。这一活动设计,能让学生对自己家乡在文化遗产守护中所做的努力有较深刻的认识,从而对本土文化产生自豪感,增强文化自信。

3.基于时效性原则,设计文化学习活动。文化学习还应该具有时效性。当今社会科技文化发展迅速,教师应该扩大自身的视野,结合教材主题,选用话题相关同时适合学生学习能力的最新话题,让学生了解和分析当下的热点新闻事件,同时通过介绍文化科技发展的新动态,让学生形成对中华文化的认同感和自信心。中国科技文化日新月异的发展,教师可以在课堂每日新闻报道环节中,介绍例如中国太空人在太空站的最新信息、传播冬奥会赛事盛况等。