西湖凹陷杭州斜坡带平湖组沉积体系及演化

2022-07-30朱石磊

王 欣,李 峰,沈 娇,朱石磊,祁 鹏

(中海油研究总院有限责任公司,北京 100028)

东海陆架盆地西湖凹陷西部斜坡带一直是油气勘探热点地区。西部斜坡带可划分为北部的杭州斜坡带、中部的平湖斜坡带和南部的天台斜坡带,其中平湖斜坡带的相关研究程度较高[1-5],但对平湖组沉积环境的认识存在不同看法。蒋一鸣等认为古近系始新统平湖组主要发育陆相沉积,局部区域受潮汐影响[2];吴嘉鹏等认为平湖组主要发育潮坪、潮控三角洲和局限海沉积[3-4];周瑞琦等则认为平湖组主要发育三角洲—浅海沉积体系[5]。以上研究多针对西部斜坡带中部的平湖斜坡带,而随着勘探领域的拓展,北部的杭州斜坡带已成为增储上产的重点地区,但由于其平湖组埋藏深(普遍大于3 500 m)、钻井相对较少、勘探风险高等因素,勘探程度较低,严重制约了西部斜坡带北部的整体研究。为此,笔者基于研究区5 口井的录井、测井、地震等资料,总结杭州斜坡带平湖组各段的沉积体系展布特征及演化规律,以期为杭州斜坡带的勘探提供理论依据。

1 区域地质概况

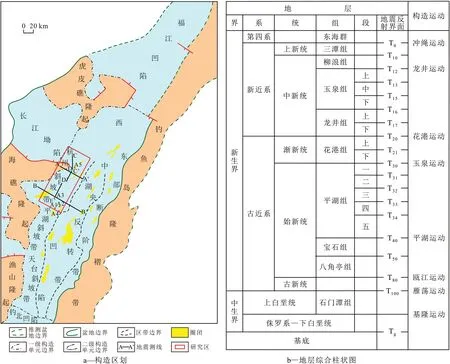

东海陆架盆地位于欧亚板块东南缘,是发育在华南板块与扬子克拉通之上的中—新生代叠合盆地[6-8],呈NE 向展布,长度约为1 150 km,宽度约为90~300 km,总面积约为25×104km2。西湖凹陷位于东海陆架盆地浙东坳陷东部,东与钓鱼岛隆褶带毗邻,西以虎皮礁、海礁、渔山隆起为界,北与福江凹陷相接,南临钓北凹陷,是东海陆架盆地最大的三级构造单元,面积约为5.18×104km2(图1a)。其地质结构总体上表现为在张性背景下发育的复杂半地堑,历经早白垩世—始新世断陷期、渐新世—中新世拗陷期和上新世—第四纪区域沉降期3 个阶段[9-11],发生了8次构造运动即基隆运动、雁荡运动、瓯江运动、平湖运动、玉泉运动、花港运动、龙井运动和冲绳运动。自下而上发育中生界石门潭组,古近系八角亭组、宝石组、平湖组、花港组,新近系龙井组、玉泉组、柳浪组、三潭组和第四系东海群(图1b)。

图1 西湖凹陷构造区划及地层综合柱状图Fig.1 Tectonic division and stratigraphic histogram of Xihu Sag

古近纪始新世晚期东海陆架盆地迅速拉张断陷,西湖凹陷发生广泛海侵,同沉积断裂活动控制了沉积分布,形成了西薄东厚的平湖组,厚度约为500~1 500 m,主要岩性为灰色泥岩、粉砂质泥岩与粉-细砂岩、细砂岩、含砾细砂岩互层,局部发育多层煤。总体表现为受潮汐影响的海陆过渡相沉积。

2 沉积体系类型及特征

根据岩心观察、沉积环境分析、岩性组合划分及测井相、地震相等资料,杭州斜坡带平湖组主要发育障壁海岸和三角洲沉积体系。

2.1 沉积环境分析

相似的沉积特征可形成于多种沉积环境,因此沉积环境分析对沉积体系类型的厘定具有指示意义[12-13]。研究区构造背景以及古生物和古盐度等特征表明,平湖组形成于半封闭海湾环境,属于海陆过渡沉积体系,主要沉积障壁海岸潮坪-潟湖和受潮汐影响的三角洲。

2.1.1 古生物特征

古生物分析既有助于判定沉积环境[14],又是区分海相和陆相地层的依据,通常用有孔虫和介形类的不同属种及组合来协助识别海陆过渡相。在半咸水盆地中,由于海水和淡水的互相影响,沉积环境发生改变,有孔虫的分布也复杂多变。利用有孔虫分析沉积环境可参考对现代沉积的研究,认为有孔虫在河口处的分布受盐度控制[15-16],与半咸水潟湖中的有孔虫一样存在属种单调的特征。同有孔虫类似,在海陆过渡相中发育的介形类也存在典型属种与多种组合[17-19]。

结合研究区A3井古生物资料,平湖组五段和四段发育土星介属Ilyocypris和美星介属Cyprinotus,分别代表淡水湖和潟湖-河口湾的沉积环境;平湖组三段和二段发育串球虫Globulifera和抱球虫Globigerinids,分别代表河口湾-半咸水潟湖和三角洲前缘的沉积环境,由此表明平湖组沉积时期杭州斜坡带为接受海侵的海陆过渡相沉积环境。

2.1.2 古盐度特征

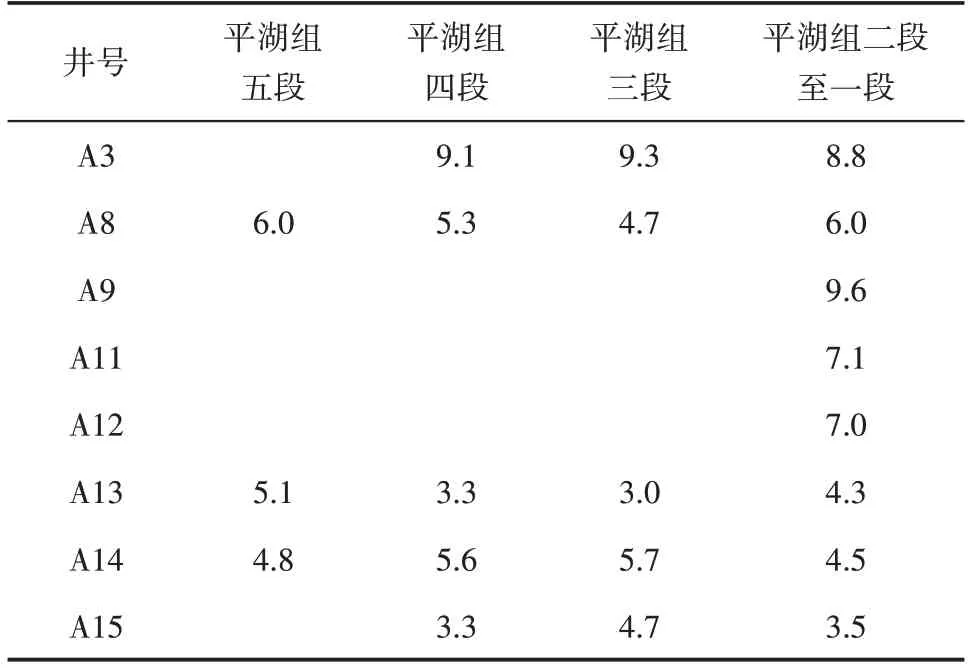

微量元素分析可判别沉积环境,利用微量元素比值法确定研究区平湖组水体古盐度为3.0‰~9.6‰(表1),按照国际湖沼协会水体古盐度划分标准[20],属于少—中盐水。Sr/Cu 值常用来判断古气候,该值为1~10时指示温湿气候,大于10时指示干热气候[21]。统计西湖凹陷已有钻井的微量元素,结果显示平湖组沉积时期古气候为温湿气候,该气候有利于形成潟湖环境以及相伴生的煤层[22-26]。

表1 西湖凹陷平湖组水体古盐度Table1 Paleosalinity of water bodies of Pinghu Formation in Xihu Sag ‰

2.1.3 海平面变化特征

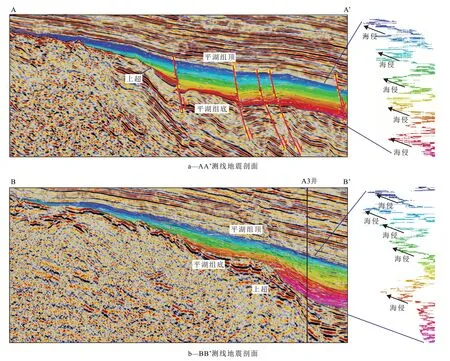

将研究区地震数据进行高分辨率层序自动追踪并转换成Wheeler 域界面,可在平湖组内部识别出多期连续上超界面,揭示了海平面涨落对沉积物记录的影响(图2),而海平面频繁涨落是形成潮汐作用和潮坪环境的关键因素。

图2 西湖凹陷杭州斜坡带平湖组海侵特征Fig.2 Transgressive characteristics of Pinghu Formation in Hangzhou slope belt,Xihu Sag

2.2 障壁海岸沉积体系

障壁海岸是一个综合的沉积体系,其亚相类型丰富,水动力方式特殊且以潮汐作用为主[27-31]。研究区平湖组发育的障壁海岸沉积体系包括潮坪、潟湖和滨浅海亚相等,其中潮坪亚相分布广泛。潮坪亚相又分为潮上带、潮间带和潮下带3个部分,且以潮间带为主。潮间带由于潮汐作用水位周期性变化形成潮流,潮流的运动和冲刷作用使潮坪亚相发育丰富的沉积构造。本文主要对潮坪亚相进行研究。

2.2.1 沉积构造

研究区A1和A2井岩心照片显示平湖组五段及二段发育典型潮坪层理(图3a—3d)。A1 井深度4 341.05~4 341.8 m 可见压扁层理、透镜状层理和波状层理等过渡性层理。过渡性层理是砂、泥沉积中的一种复合型层理,表明沉积过程中水流活动期与停滞期交替出现。当水动力较强时,砂质沉积有利于保存并形成砂多泥少的压扁层理;当水动力较弱时,泥质沉积有利于保存并形成透镜状层理;波状层理是压扁层理与透镜状层理间的过渡类型,表现为砂、泥互层呈对称或不对称的波状。同时平湖组还见冲刷泥砾、泥砾、虫孔和虫迹等辅助反映潮坪环境的沉积构造(图3e—3h)。A1 井深度4 341.45 m可见冲刷泥砾,呈高角度定向排列,颜色为红色、红褐色等氧化色,推测是潮上带泥岩被打碎后再沉积形成冲刷面,冲刷面之上发育灰白色细砂岩。丰富的虫孔、虫迹及少量生物碎片多见于棕色、灰色泥质沉积中,反映生物扰动现象较强烈。

2.2.2 岩电特征

研究区A1井平湖组五段和A2井平湖组二段发育典型潮坪亚相,沉积物表现为砂、泥岩混层,其中砂岩粒度较细,以细砂岩和粉砂岩为主,偶见薄层中砂岩,而泥岩颜色呈灰色,岩性组合为细砂岩与粉砂岩、泥质粉砂岩和泥岩的频繁交互且多发育煤层。自然伽马曲线呈多个间断正韵律,形态表现为钟型和指型的叠加。以上现象反映了以潮汐作用为主的水动力条件下砂、泥岩互层的沉积特征。

2.2.3 微相类型

依据不同岩性组合及沉积构造,潮坪亚相可划分为潮道、泥坪、砂坪和混合坪4种微相(图4),其特征各不相同。

潮道微相 主要位于潮下高能带,A1 和A2 井均有发育。A1 井平湖组五段的潮道沉积表现为冲刷面构造,岩性为灰白色细砂岩,分选较好,底部发育冲刷泥砾;A2井平湖组二段的潮道沉积表现为灰白色细砂岩,砂岩较洁净,内部发育平行层理及高角度交错层理,反映了较强的水动力环境,局部发育小型砂纹层理。2 口井的自然伽马曲线均表现为微齿化箱型的特征。

泥坪微相 位于平均高潮线附近,A2井平湖组二段发育泥坪微相,岩性主要为灰色泥岩,可见代表弱水动力环境的水平纹层,局部夹有薄层粉砂岩并形成小型透镜状层理,内部常见虫孔及虫迹等生物扰动现象。自然伽马曲线表现较为平直。

砂坪微相 位于潮间带的平均低潮线附近,岩性主要为灰白色细砂岩,砂岩中常见的高角度交错层理反映出高能环境,自然伽马曲线表现为钟型。

混合坪微相 位于砂坪和泥坪微相之间的砂、泥混合沉积带,A1 井平湖组五段发育混合坪微相,岩性为典型的砂、泥岩薄互层,砂质沉积以细-粉砂岩为主,泥质沉积主要为深灰色泥岩,混合沉积带内部发育典型潮坪层理如压扁层理、透镜状层理及波状层理,这3 种层理伴生出现表明水动力环境复杂。自然伽马曲线表现为锯齿状。

2.3 三角洲沉积体系

三角洲沉积体系是河流推进至稳定水体形成的过渡相沉积,以三角洲前积作用为特征形成连片的厚层砂体。研究区平湖组三段发育典型三角洲沉积体系,并以三角洲平原亚相和三角洲前缘亚相为主。

2.3.1 三角洲平原亚相

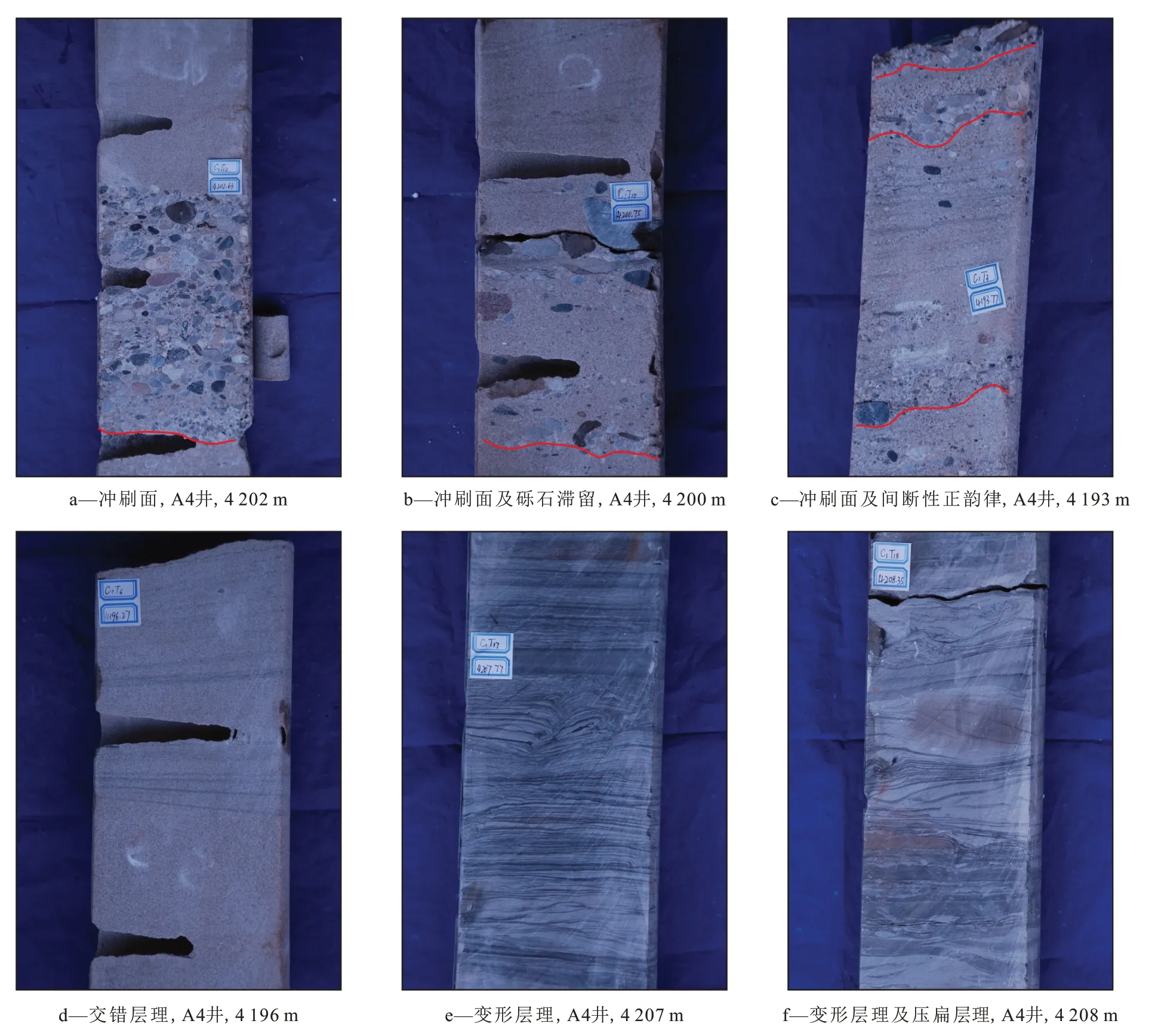

研究区发育的三角洲平原亚相主要由分流河道和分流间湾微相组成。A4 井平湖组三段发育代表分流河道微相的典型冲刷面构造及下粗上细的间断性正韵律(图5a—5c),冲刷面上的沉积物粒度比下伏沉积物粗。深度4 200 m 处冲刷面的砾石分选差,磨圆度为中等—差,反映了较强的河流侵蚀作用。交错层理、变形层理和压扁层理也反映了平湖组沉积时期受到潮汐影响且水动力环境复杂(图5d—5f)。

图5 西湖凹陷杭州斜坡带平湖组三角洲平原亚相典型沉积构造Fig.5 Typical sedimentary structures of delta plain subfacies of Pinghu Formation in Hangzhou slope belt,Xihu Sag

2.3.2 三角洲前缘亚相

三角洲前缘亚相为三角洲沉积体系的水下部分,水动力较强,沉积物构成三角洲砂体的主体。研究区三角洲前缘亚相主要发育水下分流河道及河口坝微相,沉积特征显著。

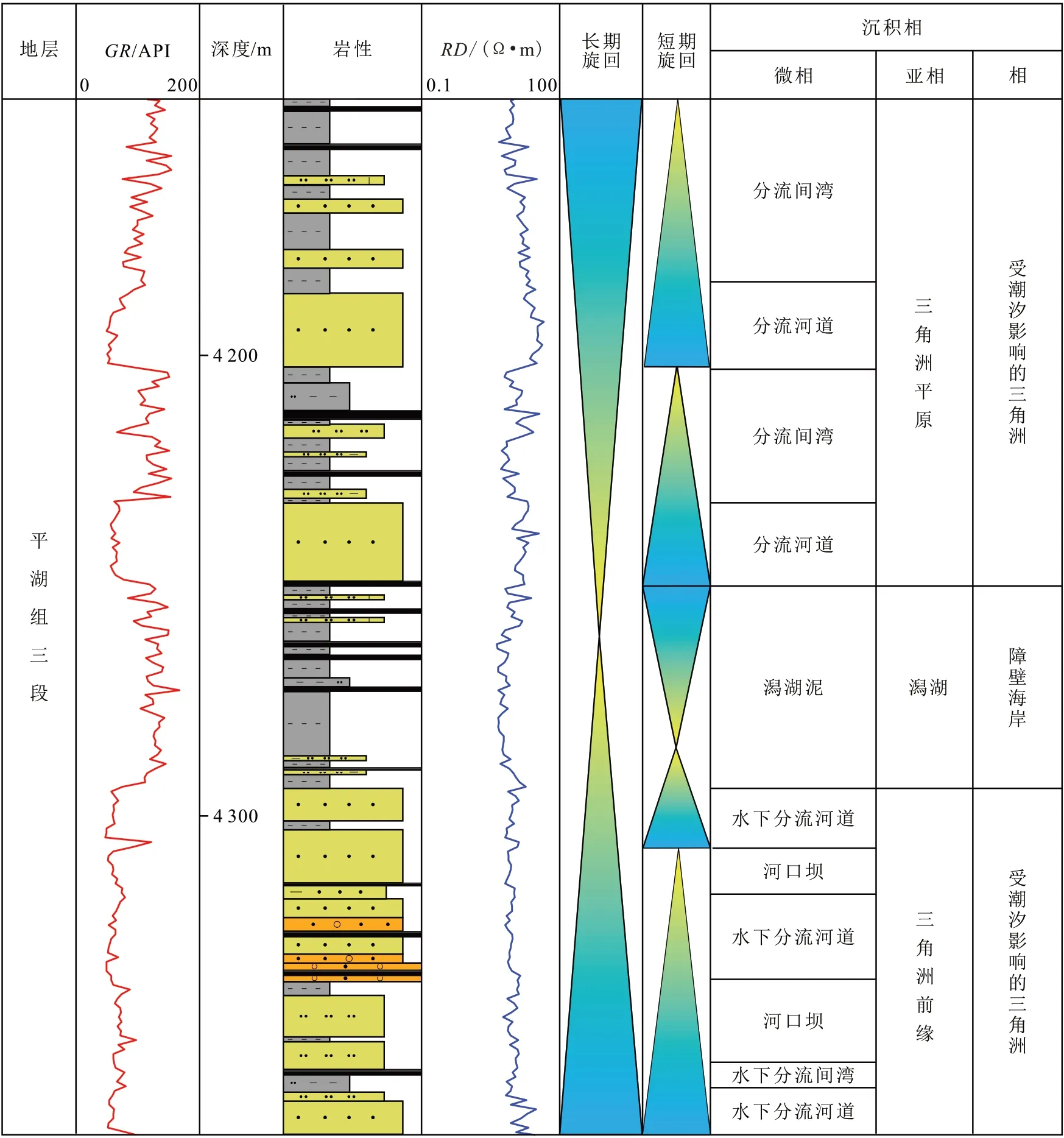

A4 井平湖组三段下部发育的水下分流河道微相为三角洲平原亚相分流河道微相的水下延伸,其岩性主要为含砾细砂岩、细砂岩及粉砂岩,整体向上粒度变细,砂体厚度变小,表现为下粗上细的正韵律特征(图6)。

图6 西湖凹陷杭州斜坡带A4井平湖组单井沉积相Fig.6 Single-well sedimentary facies of Pinghu Formation of Well A4 in Hangzhou slope belt,Xihu Sag

A4 井平湖组三段下部发育的河口坝微相位于水下分流河道微相的河口处,岩性为细砂岩、粉砂岩和泥质粉砂岩互层,具有下细上粗的反韵律特征,厚度为26 m;自然伽马曲线表现为漏斗型。河口坝微相随三角洲相不断向前推进覆盖在泥质沉积之上,地震剖面上表现为典型顺物源方向的前积反射(图7a)和垂直物源、斜交物源方向的双向下超丘型体(图7b)。

图7 西湖凹陷杭州斜坡带平湖组三角洲前缘亚相地震反射特征Fig.7 Seismic reflection characteristics of delta front subfacies of Pinghu Formation in Hangzhou slope belt,Xihu Sag

3 地震相特征

3.1 地震相类型

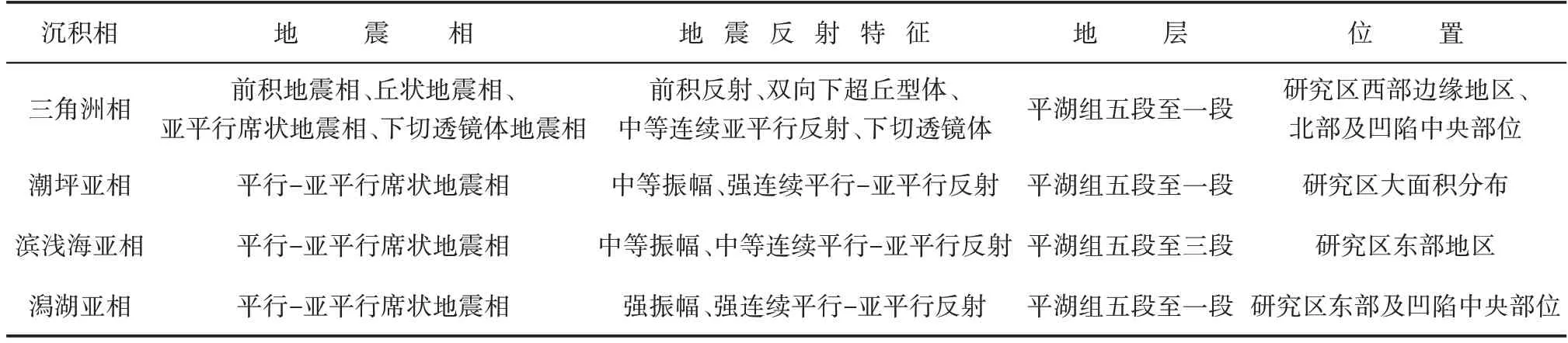

地震相时空演化可反映盆地沉积演化特征[32]。通过辨认不同地震反射单元的外部形态、内部反射结构、振幅、连续性和频率,平湖组内部可识别出平行-亚平行席状地震相、前积地震相、丘状地震相、下切透镜体地震相、杂乱反射地震相等类型,并推测了沉积相与地震相的对应关系(表2)。

表2 西湖凹陷杭州斜坡带平湖组沉积相及地震相对应关系Table2 Corresponding relationships of sedimentary facies with seismic facies of Pinghu Formation in Hangzhou slope belt,Xihu Sag

平行-亚平行席状地震相 表现为一组反射同相轴相互平行或近于平行,振幅多为中等至强,连续性为中等至强。研究区平湖组各段均能识别出平行-亚平行席状地震相,区别仅为振幅和连续性不同。依据平行-亚平行席状地震相的不同地震反射特征及发育位置,结合沉积环境可推测研究区发育不同沉积相类型。

前积地震相 表现为一组反射同相轴以切线或一定角度与上覆或下伏水平反射同相轴相接触的反射特征,振幅一般为中等,连续性为中等或中等至差。前积反射代表了沉积物向湖盆或海盆方向推进。由于前积地震相具有独特的反射结构和明确的地质指向性,因此可作为特殊地震相来研究。研究区发育的前积地震相主要位于杭州斜坡带西部边缘地区,其中A4 和A5 井平湖组发育明显的前积地震相,振幅为中等至弱,为良好的三角洲前缘亚相沉积响应。

丘状地震相 反射特征明显,振幅一般为中等,连续性为中等至差。研究区西部边缘发育的丘状地震相内部可识别出双向下超,通常为前积体在横切物源方向上的反射特征。

下切透镜体地震相 外部形态显著,一般呈顶平底凹,振幅一般为中等,连续性为中等至差。研究区识别出的下切透镜体地震相多分布在杭州斜坡带北部边缘斜交物源方向的地震剖面上,反映了陆源碎屑的输入通道。

杂乱反射地震相 同相轴振幅变化大、连续性较差、结构杂乱,难以识别。研究区北部深洼区边缘发育杂乱反射地震相,结合该区古环境等信息,推测为障壁岛沉积。

3.2 地震相分布

西湖凹陷杭州斜坡带平湖组发育的多种地震相类型主要受物源供给及海平面升降的影响,在平湖组内部展布具有继承性(图8)。

图8 西湖凹陷杭州斜坡带平湖组地震剖面及沉积充填Fig.8 Seismic profile and sedimentary filling of Pinghu Formation in Hangzhou slope belt,Xihu Sag

平湖组五段 地震相整体呈现中等至强振幅、中等至强连续的平行-亚平行反射特征。杭州斜坡带中部地区NW 向地震剖面显示平湖组五段发育明显的前积地震相;东部地区的凹陷中央部位发育中等振幅、强连续的平行-亚平行席状地震相,可指示潮坪-潟湖沉积[29-30]。

平湖组四段 主要发育前积地震相、下切透镜体地震相、丘状地震相及中等振幅、中等连续亚平行席状地震相。杭州斜坡带中部地区NW 向地震剖面上可见清晰的低角度前积反射,反映了NW 向来源的沉积物供给;边缘地区斜交物源方向上的地震剖面上显示多个下切透镜体,反映了沿边缘存在多个碎屑输入通道;西部地区垂直物源方向的地震剖面可见双向下超的丘状地震相,表明平湖组四段沉积时期存在西侧方向来源的三角洲沉积;东部地区的凹陷中央部位发育的强振幅、强连续平行-亚平行席状地震相指示了潮坪-潟湖沉积。

平湖组三段 地震反射特征表现为中等至强振幅、中等至强连续的平行-亚平行反射。该层段中部向西超覆减薄,靠近杭州斜坡带高部位表现为中等振幅、差连续的地震反射特征;任意线地震剖面显示北部地区也可识别出S 形斜交前积反射,说明平湖组三段沉积时期研究区也存在偏北侧方向的物源;靠近东部地区的凹陷区则主要发育强振幅、强连续的平行-亚平行席状地震相,反映沉积环境稳定,推测为低能条件下的潟湖沉积。

平湖组二段至一段 发育多种地震相类型,见有前积地震相、平行-亚平行席状地震相、下切透镜体地震相等,总体表现为中等至弱振幅、中等连续亚平行反射特征。其中靠近杭州斜坡带高部位见S形斜交前积反射和下切透镜体,反映了三角洲沉积特征;东部地区的凹陷区则可见强振幅、中等至强连续的平行-亚平行反射,反映了潮坪-潟湖沉积特征;边缘地区由西向东的沉积环境为受潮汐影响的三角洲沉积体系到障壁海岸沉积体系的过渡。

4 沉积体系展布及演化

基于沉积环境分析及单井相、地震相等研究,总结了研究区平湖组各段的沉积体系展布规律,再现了其演化过程。

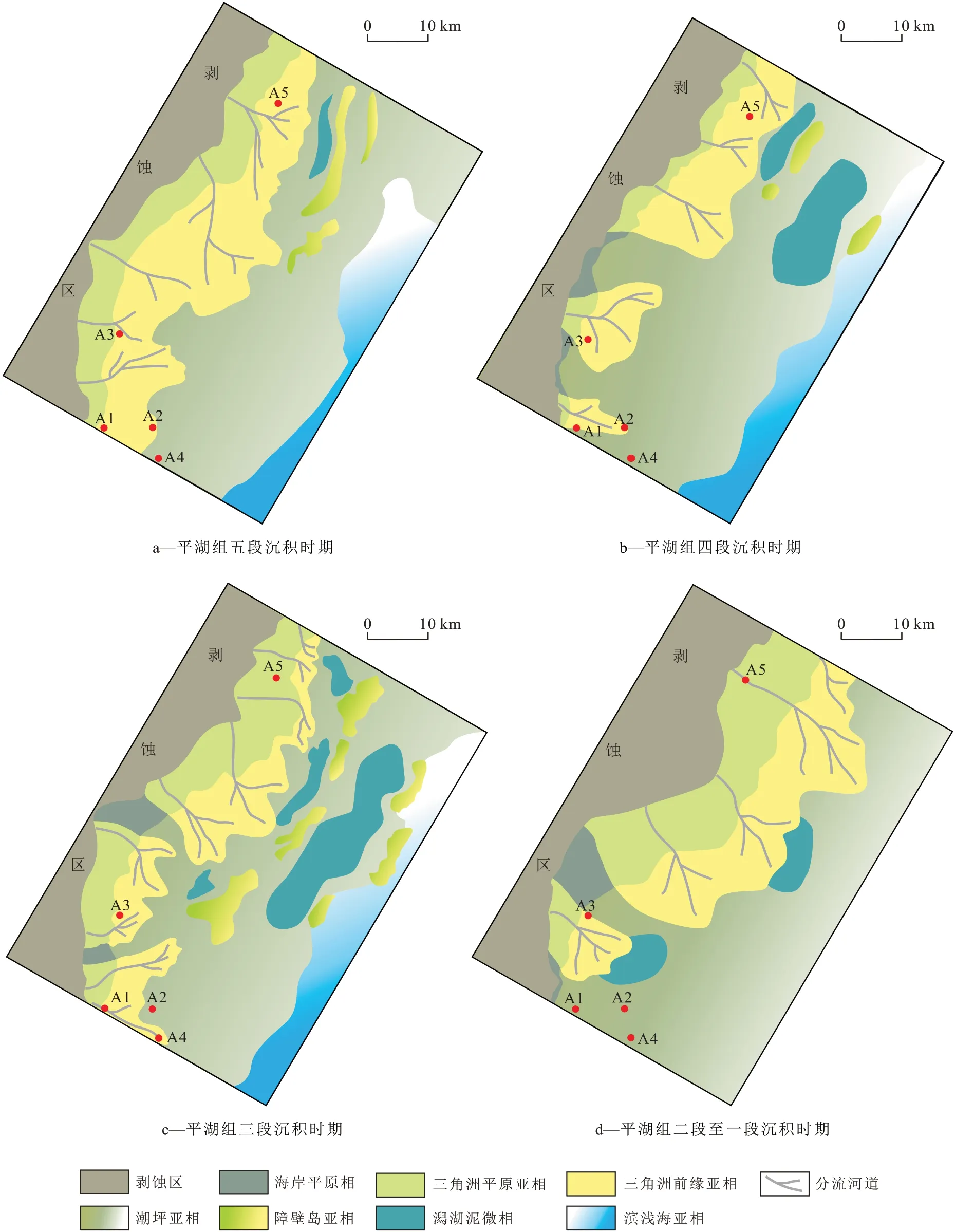

西湖凹陷杭州斜坡带平湖组沉积充填分3个阶段,在平湖组五段至一段沉积时期表现为三角洲-潮坪-三角洲的沉积特征。三角洲沉积体系主要分布于杭州斜坡带西部边缘地区、北部及凹陷中央部位,潮坪亚相在研究区内广泛分布。

平湖组五段沉积时期 西湖凹陷处于断陷阶段,整个凹陷呈现隆凹相间的构造格局,河流携带大量粗碎屑沉积物从西向东沿杭州斜坡带入海形成三角洲沉积(图9a)。充足的物源供给使三角洲朵体呈现连片分布。

平湖组四段沉积时期 杭州斜坡带经过了平湖组五段沉积物的充填,地势趋于平缓。来自西向和NW 向的物源继承性供给,在西部边缘地区发育三角洲(图9b)。研究区A3 井平湖组四段深灰色泥岩表明沉积水体逐渐加深,同时砂体展布范围略有收缩,三角洲朵体后退呈现分割状态。东部地区的凹陷区潟湖发育规模增加。

图9 西湖凹陷杭州斜坡带平湖组沉积体系展布Fig.9 Distribution of sedimentary system of Pinghu Formation in Hangzhou slope belt,Xihu Sag

平湖组三段沉积时期 西湖凹陷处于稳定沉降阶段,经历了平湖组四段沉积时期海平面不断上升阶段之后,平湖组三段沉积时期进入海平面缓慢下降阶段,总体上沉积相分布格局继承了平湖组四段,杭州斜坡带接受来自西向和偏北向物源的供给,在西部边缘地区发育三角洲(图9c)。该时期三角洲有向凹陷中央部位缓慢扩张的趋势,尤其三角洲平原沉积向前推进明显。东部地区的凹陷区发育的潟湖规模相较于平湖组四段沉积时期有所减小。

平湖组二段至一段沉积时期 西湖凹陷整体处于构造抬升末期,开始进入断拗转换期,杭州斜坡带强烈隆升并遭受强烈剥蚀,剥蚀作用带来充沛碎屑,而填平补齐作用使研究区整体地势平缓。该时期研究区持续水退,海平面下降,杭州斜坡带接受西向和偏北向的物源,发育大规模三角洲沉积(图9d)。同时三角洲沉积分布范围进一步扩大,而潮坪-潟湖沉积分布范围进一步缩小,滨浅海沉积大幅减小并消退。

5 结论

西湖凹陷杭州斜坡带平湖组形成于温湿气候的半封闭海湾环境,发育三角洲和障壁海岸沉积体系。平湖组在纵向上经历了完整的海侵—海退过程,平湖组五段沉积时期三角洲连片展布;平湖组四段沉积时期三角洲继承性发育,潮坪规模最大,为海侵阶段;平湖组三段沉积时期,三角洲向凹陷中央缓慢扩张;平湖组二段至一段沉积时期三角洲大面积发育,为海退阶段。