不同基因型别纹带棒状杆菌耐药特点和生物膜形成能力分析

2022-07-29樊玉健马立艳

孙 伟, 夏 帅, 樊玉健, 马立艳

(1.首都医科大学附属北京友谊医院临床检验中心,北京 100050;2.首都医科大学附属北京友谊医院危急重症中心,北京 100050;3.首都医科大学临床检验诊断学系,北京 100069)

纹带棒状杆菌(Corynebacterium striatum)是临床微生物实验室最常分离的棒状杆菌属细菌。由于纹带棒状杆菌可以寄生于人类的皮肤和黏膜表面,所以临床标本分离到该菌时通常被认为是定植菌的污染,很少处理。近年来,随着对棒状杆菌属细菌相关研究的深入和临床实验室检测技术的进步,纹带棒状杆菌感染的报道逐渐增多,如肺炎、脑膜炎、心内膜炎、伤口感染、腹膜炎、败血症和关节感染等[1-7]。有研究结果显示,临床分离的棒状杆菌通常为多重耐药菌(multi-drug resistance,MDR),并且可以通过环境或者医护人员的手在患者之间传播,与医疗服务相关的多重耐药纹带棒状杆菌造成的感染不容忽视,已有的数据资料均强调,持续监测棒状杆菌属细菌抗菌药物敏感性十分必要[6-8]。但是,既往关于棒状杆菌的多数研究样本来源广泛,且以痰样本居多;研究对象丰富,通常包含棒状杆菌属的多个种。本研究以无菌体液和清洁中段尿样本来源的纹带棒状杆菌作为研究对象,通过对36株纹带棒状杆菌的多位点序列分型(multilocus sequence typing,MLST)、药物敏感性、生物膜形成能力等进行综合分析,考察不同基因型别的纹带棒状杆菌在药物敏感性和生物膜形成能力方面的差异,为临床诊治纹带棒状杆菌感染提供实验室依据。

1 材料和方法

1.1 研究对象

收集2018年1月—2020年12月首都医科大学附属北京友谊医院纹带棒状杆菌非重复临床分离株36株。其中,分离自清洁中段尿样本15株,分离自其他无菌体液样本21株。

1.2 仪器和试剂

哥伦比亚血平板(美国THERMO公司)、钙离子调节MH肉汤(英国OXOID公司);MOLDI-TOF MS仪及配套基质液CHCA(法国生物梅里埃公司);细菌基因组DNA提取试剂盒及配套聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR)扩增试剂[天根生化科技(北京)有限公司];引物合成和测序由生工生物工程(上海)股份有限公司完成;MTT试剂盒和无菌马血(北京索莱宝科技有限公司)。

1.3 方法

1.3.1 菌种鉴定 按照第4版《全国临床检验操作规程》[9]要求培养并分离菌株,挑取哥伦比亚血平板上的单个可疑菌落,采用MOLDI-TOF MS仪进行鉴定,将鉴定为纹带棒状杆菌的菌株冻存备用。质控菌株大肠埃希菌(ATCC 8739)购自美国菌种保藏中心。

1.3.2 MLST分型 将冻存的36株纹带棒状杆菌复苏,按照细菌基因组DNA提取试剂盒操作说明提取各菌株基因组DNA。参照文献设计MLST分型引物[6,10],采用PCR扩增16srRNA、ITS1、gyrA和ropB基因并测序。将4个基因序列结果用MEGA7.0软件进行拼接和比对分析,构建系统进化树。

1.3.3 生物膜形成能力检测 采用MTT法检测36株纹带棒状杆菌在96孔聚苯乙烯平板表面形成生物膜的能力。用胰蛋白胨大豆肉汤调节菌悬液浓度为2×108CFU/mL,200 μL/孔进行接种,同时设阴性对照孔(胰蛋白胨大豆肉汤不加菌液)和阳性对照孔[金黄色葡萄球菌(ATCC 43300)],37 ℃、5% CO2条件下培养24 h,每组设3个复孔。弃上清,用磷酸盐缓冲液(0.01 mmol/L,pH值7.2)轻柔洗板3次。重新向孔板内依次加入胰蛋白胨大豆肉汤(90 μL/孔)和MTT试剂(10 μL/孔),37 ℃继续孵育4 h。弃上清,向各孔依次加入110 μL Formazan溶解液,低速摇床上震荡10 min,使结晶物充分溶解,测量490 nm处各孔吸光度值(A)。重复检测3次。

1.3.4 体外药物敏感性试验 根据美国临床实验室标准化协会(the Clinical and Laboratory Standards Institute,CLSI)推荐的抗菌药物敏感性试验执行标准[10],采用琼脂稀释法检测36株纹带棒状杆菌对10种抗菌药物(万古霉素、利奈唑胺、利福平、庆大霉素、克林霉素、环丙沙星、四环素、头孢噻肟、红霉素、青霉素)的最小抑菌浓度(minimum inhibitory concentration,MIC)。质控菌株大肠埃希菌(ATCC 25922)和肺炎链球菌(ATCC 49619)购自美国菌种保藏中心。

1.4 统计学方法

采用SPSS 13.0软件进行统计分析。呈正态分布的计量资料以±s表示。计数资料以例或率表示,比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 36株纹带棒状杆菌临床分布

36例纹带棒状杆菌感染患者中男23例、女13例,年龄(69.5±16.3)岁。患者科室分布:急诊科3例、普通外科6例、消化科1例、泌尿科9例、老年医学科11例、重症医学科6例。36例患者基础疾病(入院诊断)包括耳部感染(1例)、泌尿系感染(4例)、肾结石(4例)、呼吸系统疾病(1例)、糖尿病(2例)、心血管系统疾病(3例)、恶性肿瘤(10例)、异体肾移植(1例)、肝移植(1例)、其他(9例)。

2.2 MLST各型别菌株的系统进化关系

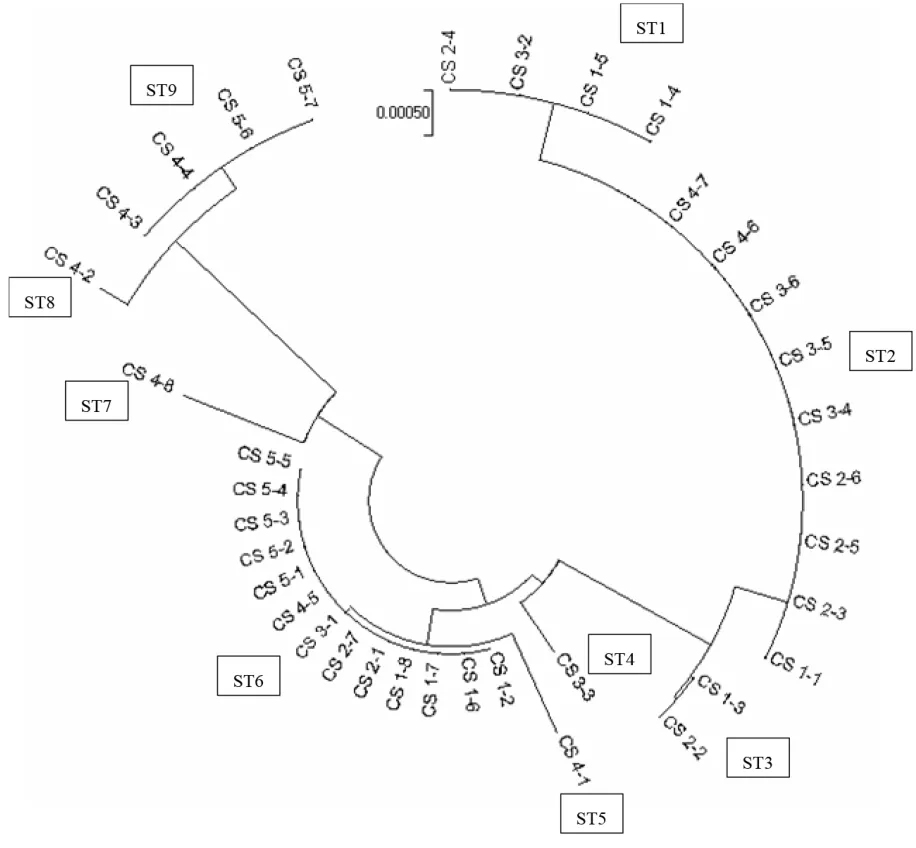

MLST结果显示,36株纹带棒状杆菌共分为9个基因型别,其中ST2型(9株,25.0%)和ST6型(13株,36.1%)为优势基因型别,另外14株(38.9%)分别属于7个不同的基因型别。各基因型别菌株的进化关系见图1。

图1 各基因型别纹带棒状杆菌的系统进化树分析

2.3 生物膜形成能力检测结果

MTT法检测结果显示,36株纹带棒状杆菌均能够在聚苯乙烯表面形成生物膜,但是各菌株形成生物膜的能力不同。依据A490nm值将36株纹带棒状杆菌的产膜能力分为低产组(A490nm值为0~1.0)、中产组(A490nm值为1.0~2.0)和高产组(A490nm>2.0),其中高产组24株、中产组6株、低产组6株,各组生物膜产量差异均有统计学意义(P<0.01)。ST2基因型各菌株与ST6和其他7种基因型各菌株相比,具有更强的成膜能力(P<0.05、P<0.01)。见图2。

图2 36株纹带棒状杆菌生物膜形成能力分析

2.4 体外药物敏感性试验结果

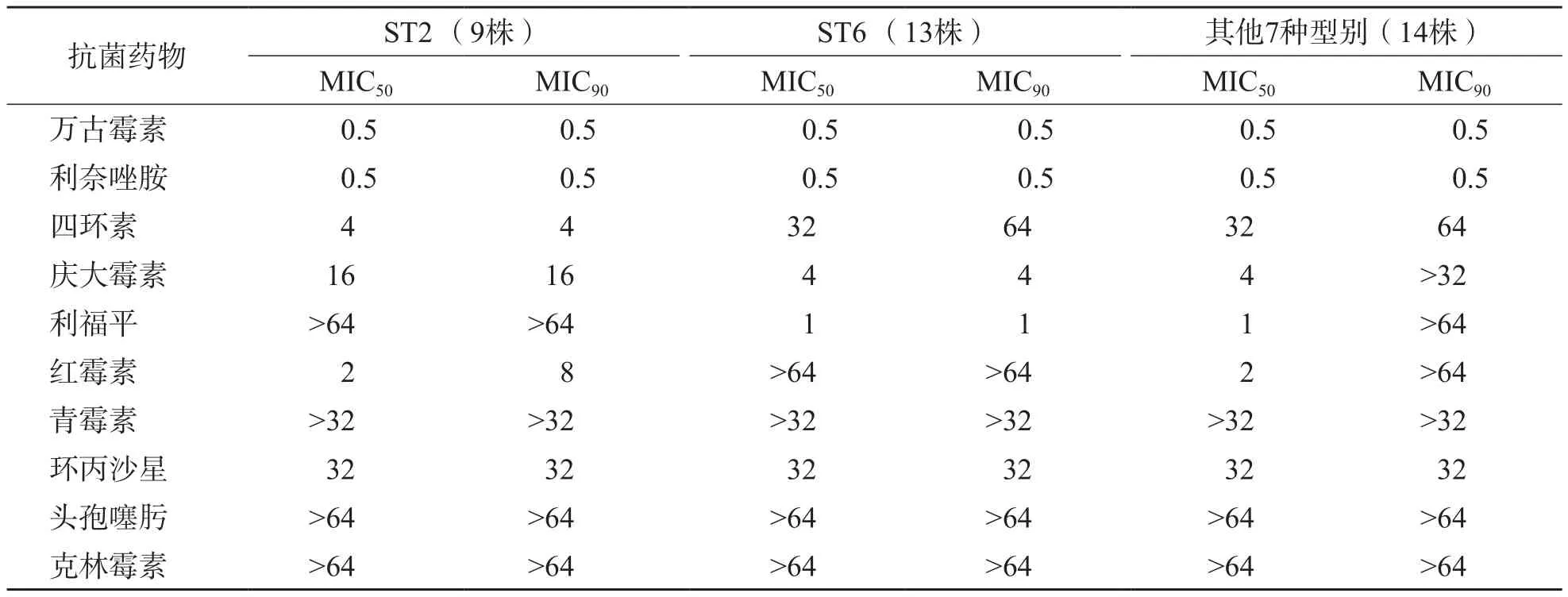

根据CLSI M45[11]判读标准,36株纹带棒状杆菌均为MDR。所有菌株仅对万古霉素和利奈唑胺100%敏感;对青霉素、环丙沙星、头孢噻肟、红霉素和克林霉素的敏感率均<15%。而利福平、庆大霉素、四环素的MIC90在优势基因型别菌株间有显著差异,ST2型以四环素敏感株为主,MIC90为4 μg/mL;ST6型则以庆大霉素和利福平敏感株为主,MIC90分别为4 μg/mL和1 μg/mL。见表1。

表1 不同基因型别的纹带棒状杆菌的药物敏感性特点 μg/mL

3 讨论

纹带棒状杆菌是临床分离率最高的非白喉棒状杆菌。多年来,由于不易区分定植和感染,非白喉棒状杆菌的潜在致病性一直被忽视。有学者认为,不结合临床和患者自身状况,统一将MDR纹带棒状杆菌视为污染菌是非常严重的错误,尤其是对于有侵入性操作的慢性病患者和长期免疫功能低下的患者[12]。从纹带棒状杆菌相关研究的全面展开可以看出,纹带棒状杆菌相关的感染已经引起了世界范围的科研工作者和医务人员的广泛关注。既往棒状杆菌相关研究的样本类型以痰样本居多,且研究对象通常为多种棒状杆菌,纹带棒状杆菌只是其中的1种。本研究从临床工作实际出发,收集3年间从无菌体液和清洁中段尿样本中分离的36株棒状杆菌,并对患者临床资料进行分析,发现纹带棒状杆菌主要参与免疫功能低下的老年患者的感染进程,尤其是经历过手术或侵入性操作、长期住院、应用广谱抗菌药物、患有糖尿病、恶性肿瘤或器官移植的患者。

有研究结果显示,纹带棒状杆菌可以引起慢性阻塞性肺疾病,可通过医护人员的手或者环境在患者之间传播,虽然该菌仅在医务人员的手部短暂停留,同一克隆却可以在环境中或患者的呼吸道中存在数月[6],提示在院感防控工作中也应对纹带棒状杆菌给予高度重视。本研究MLST结果显示,36株纹带棒状杆菌分属于9个基因型别,其中ST6(36.1%)和ST2(25.0%)为优势型别。虽然本研究中各型别菌株在分离时间和空间上不具有相关性,仍应引起临床和院感人员的高度重视,建议做好日常手卫生和环境、医疗器械消毒,防止纹带棒状杆菌相关院内感染的发生。

生物膜是多种致病微生物的重要毒力因子,也是造成病原菌耐药和复发感染的重要机制。临床经验性治疗会导致MDR的产生,生物材料或非生物材料表面生物膜的形成有利于纹带棒状杆菌毒力作用的维持和抗菌药物耐药性在医疗环境中的播散[13-16]。纹带棒状杆菌暴发感染的相关研究对纹带棒状杆菌进行了MLST分型和生物膜检测,但是未对基因型别与生物膜的形成能力是否存在关联展开深入分析[17-19]。本研究结果显示,36株纹带棒状杆菌均为MDR,且不论何种基因型别,均具有在聚苯乙烯表面形成生物膜的能力,其中优势型别菌株(ST2和ST6)具有更强的生物膜形成能力,并对除万古霉素和利奈唑胺之外的多种抗菌药物具有更强的耐药性,这可能与生物膜参与纹带棒状杆菌的耐药有关。值得注意的是,通过对ST6(13株)和ST2(9株)菌株的成膜能力与药物敏感性试验结果(MIC50和MIC90)进行深入、细致的比较,发现这2种型别的纹带棒状杆菌对四环素、庆大霉素和利福平3种药物的敏感性差异较大:ST6型菌株对四环素的MIC90为64 μg/mL(耐药),对庆大霉素和利福平的MIC90分别为4 μg/mL(敏感)和1 μg/mL(敏感);而ST2型菌株对四环素的MIC90为4 μg/mL(敏感),对庆大霉素和利福平的MIC90分别为16 μg/mL(耐药)和>64 μg/mL(耐药)。这提示ST2和ST6基因型别的菌株可能携带针对不同抗菌药物的耐药基因和/或具有其他相关耐药机制,后续可以此为切入点进行深入研究。在临床诊疗过程中,需要充分考虑到菌株基因型别差异对上述3种药物抗菌效果产生的可能影响,合理选用抗菌药物,提高疗效。

目前,纹带棒状杆菌的相关研究主要集中于耐药机制方面,关于侵袭性感染的纹带棒状杆菌的微生物学特征和致病机制的研究相对较少[20-21]。后续我们将深入开展临床流行株的毒力因子和致病特点,以及纹带棒状杆菌对常用消毒剂的抗性研究。除了关注纹带棒状杆菌对万古霉素的敏感性外,更要注意其多重耐药性,加强对此类细菌耐药性的持续监测。对纹带棒状杆菌进行准确的临床和实验室诊断、药物敏感性检测,以指导临床合理选用抗菌药物,有效预防患者的不良结局。