不同种植密度对桂蔬新1号黑皮冬瓜杂交制种产量和质量的影响

2022-07-29梁远彬万正林李立志邓俭英周艳霞张曼

梁远彬,万正林,李立志,邓俭英,周艳霞,张曼

(1.兴业县农业科学研究所,广西玉林,537800;2.广西农业科学院蔬菜研究所)

广西是冬瓜种植大省,全年冬瓜播种面积超25万亩(1.67万hm2),近年来,随着冬瓜市场收购价格持续走高,冬瓜种植收益显著,使得冬瓜种植面积逐年扩大,导致冬瓜种子的需求量逐年上升。关于黑皮冬瓜新品种的选育与研发,全国仅广东省农业科学院蔬菜研究所、广西农业科学院蔬菜研究所、广西大学农学院、湖南省农业科学院蔬菜研究所、四川省农业科学院等少数几个科研单位及种业企业开展相关研究,许多种子企业仍以常规种优选提纯复壮为主,杂交种子市场混杂。关于冬瓜制种密度对种子产量及质量等方面的研究鲜见报道,而且黑皮冬瓜杂交制种普遍存在产量较低的问题,一般产量很少超过15 kg/667 m2,经济效益远低于种植商品瓜,使得企业或农户参与冬瓜制种的积极性不高,种子质量也上不去。为此,有必要开展黑皮冬瓜制种密度对制种产量和质量影响的研究。

前人研究表明,合理的母本种植密度是提高杂交制种产量和种子质量的关键技术措施,不同品种在不同地区有相应合理的种植密度和栽培管理措施[1~5]。种植密度与田间坐果率、平均单瓜质量呈负相关,而田间坐果数是构成制种产量的直接因素,田间坐果数与千粒质量呈负相关,单瓜质量与千粒质量呈正相关[6]。这表明田间种植密度过小,影响单位面积产量;而定植密度过大,影响田间坐果率、产籽量,导致种子籽粒不饱满。如按搭架方式种植黑皮冬瓜,一般株行距为(80~120)cm×100 cm,广西地区常用株行距为(90~100)cm×100 cm(0.9~1.0 m2/株),其中又以株行距100 cm×100 cm(1.0 m2/株)为常规密度[7~9]。因此选择这2个种植密度,研究制种密度对冬瓜表现及种子产量的影响,探索最合理的种植密度,一方面可减少田间管理所需要的人力物力,另一方面可降低亲本成本,田间农用物资如肥料、农药等费用。桂蔬新1号是广西农业科学院蔬菜研究所选育的黑皮冬瓜新品种,中晚熟,生长旺盛,耐热,较耐寒,忌日灼,瓜皮墨绿色,表面光滑呈长圆筒形,瓜纵径75~85 cm,横径20~22 cm,肉厚5~6 cm,单瓜质量12~15 kg,肉质致密,品质优,谷氨酸含量高(>200 mg/100 g),耐贮运,搭架栽培667 m2产量7 500~8 000 kg,高可达10 000 kg以上。其具有优良的品质及产量特性,市场接受度及种子需求量逐年升高,但其杂交制种关键技术研发滞后,不能满足市场对种子量的需求。为提高桂蔬新1号黑皮冬瓜的制种产量、有效降低田间生产成本,特开展母本不同种植密度对制种产量和种子质量的影响试验,以探索桂蔬新1号黑皮冬瓜制种的适宜种植密度,为该品种的研发与成果转化提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

桂蔬新1号黑皮冬瓜亲本原种,由广西农业科学院蔬菜研究所提供。

1.2 试验方法

试验于2019年春季在广西农业科学院蔬菜研究所试验基地进行,土壤为壤土,肥力一致,前作为冬瓜。2019年3月11日定植。设置2个处理,对照组(CK),母本株行距100 cm×100 cm(1.0 m2/株);处理组,母本株行距90 cm×100 cm(0.9 m2/株),畦面宽2 m(包沟),采用“人”字形一条龙搭架栽培,膜下滴灌,双行定植,每小区90 m2,3次重复,小区周边设置保护行。父母本种植比例为1∶9,父本单独种植于隔壁地块,亦采用“人”字形一条龙搭架栽培,2个不同处理的父本畦面、株行距均分别与对应的母本相同。定植前施足基肥,每667 m2施腐熟牛粪1 t、狮马牌硫酸钾型三元复合肥(N∶P∶K=15∶15∶15)50 kg、含P2O512%以上的钙镁磷肥25 kg、硼砂1 kg、含N 46%的尿素10 kg、含K2O 50%的农用硫酸钾15 kg。采用主蔓结果为主、每蔓1瓜、人工授粉方式进行栽培,于开花前1 d分别用套袋套住母本雌花、父本雄花,开花当天授粉,平均每朵雄花授2朵雌花,授粉后严格套袋,选留第2~3朵雌花坐果,瓜坐稳后15 d内用滴灌系统施用水溶性肥料(N∶P=1∶2)2次,浓度为2%~3%,其他常规管理。

1.3 测定指标及标准

母本雌花始花期,于2019年4月17日随机调查20株母本第1雌花开放时间;母本果实性状,于采收当天(2019年7月1日)每小区随机抽取10个瓜测定果实性状。包括平均单瓜质量、果实横径、果实纵径及果形指数,取平均值;母本田间坐果情况,于2019年7月1日统计每小区田间实际得瓜数、田间授粉得瓜数,计算田间授粉率,田间授粉率(%)=田间授粉得瓜数/田间种植株数×100;每小区随机选10个种瓜统计产籽量,计算平均单瓜产籽量,折算小区及667 m2产籽量;每小区随机取10份种子,每份100粒,用精度为0.01 g的电子天平测定,取平均值;每小区随机取5份种子,每份100粒,在30℃恒温催芽箱里催芽,于第3天统计种子发芽势,于第6天统计种子发芽率,取平均值。

1.4 数据统计分析

观测数据采用Excel 2013处理,用SPSS 18.0进行t检验。

2 结果与分析

2.1 不同种植密度对母本生育期的影响

从田间植株长势可知,不同密度处理间植株长势存在差异。0.9 m2/株处理的母本田间长势旺盛,群体间空间较1.0 m2/株处理紧密,田间局部通风透光性较1.0 m2/株处理稍差,但2个处理的田间第1雌花始花期、种瓜成熟时间无明显差异。由表1可知,不同种植密度下第1雌花始花期、授粉时间均表现一致;收瓜时间均为授粉后55 d,后熟时间均为5 d。

表1 不同种植密度对母本生育期比较

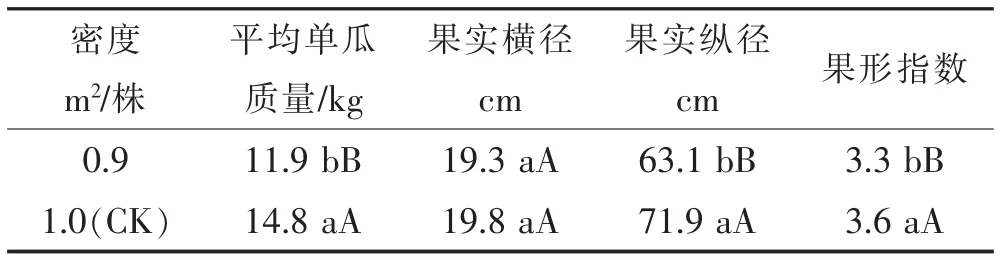

2.2 不同种植密度对母本果实性状的影响

从表2可知,1.0 m2/株处理的种瓜平均单瓜质量、果实纵径、果形指数分别比0.9 m2/株处理的高24.37%、13.95%和9.09%,差异均达到极显著水平,种瓜果实横径略高于0.9 m2/株处理,差异不显著,这也与田间实际相符,种植密度越小,生长空间越充足,接受光合作用能力强,其果实比相对密植的要略大。

表2 不同种植密度对母本种瓜果实性状的影响

2.3 不同种植密度对田间坐瓜的影响

由表3可知,1.0 m2/株处理的田间实际得瓜数比0.9 m2/株处理低4.40%,田间授粉得瓜数比0.9 m2/株处理高0.39%,但差异均不显著。2个处理的田间授粉率存在显著差异,具体表现为1.0 m2/株处理的田间授粉率显著高于0.9 m2/株处理。

表3 不同种植密度对田间坐果的影响

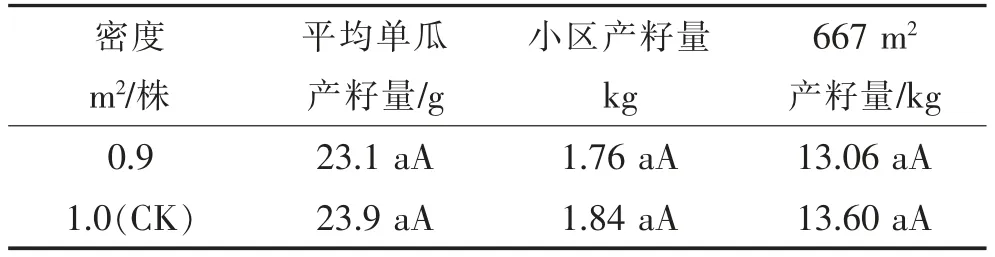

2.4 不同种植密度对种瓜产籽量的影响

由表4可知,用1.0 m2/株处理的杂交种子平均单瓜和小区产籽量及折合667 m2产籽量均略高于0.9 m2/株处理,分别高3.46%、4.55%和4.13%,但均未达显著差异水平。

表4 不同种植密度对种瓜产籽量的影响

2.5 不同种植密度对杂交种子质量的影响

由表5可知,0.9 m2/株处理的种瓜种子百粒质量略高于1.0 m2/株处理,其发芽势和发芽率均略低于1.0 m2/株处理,但差异均不显著,表明母本不同种植密度对杂交种子质量影响差异不显著。

表5 不同种植密度对杂交种子质量的影响

3 讨论与结论

广西农业科学院张朝明等[8]和赵坤等[9]的研究表明,大型黑皮冬瓜常规种植密度以667 m2定植600~700株为宜。周火强等[10]对大型冬瓜杂交制种关键技术研究表明,不同的母本种植密度对种子产量以及质量具有一定的影响,表现为在土壤、水、肥和田间管理一致条件下,种子千粒质量、种瓜平均单瓜质量随种植密度增加而减少,单种子产量随种植密度先增加后减少,大型冬瓜制种适宜密度为800~900株/667 m2为宜。这主要是因为种植密度会影响作物的光合作用,合理密植可以有效提高光合效率,从而获得较高的制种产量和种子质量。

本试验基于对桂蔬新1号黑皮冬瓜在广西田间种植的2种常用密度1.0 m2/株和0.9 m2/株进行比较试验,旨在分析2个不同母本种植密度对其种瓜表现及种子产量和质量的影响。研究结果表明,母本种植密度显著影响种瓜单瓜质量、果实纵径、果形指数及田间授粉率,表现为田间种植株数增加时,种瓜偏小、果形偏短,田间授粉率下降,这可能是由于提高单位面积种植密度造成单株养分供给相对减少,在一定程度上造成养分争夺,同时种植株数增加改变了田间局部小气候,其通风透光性下降,影响了光合作用[11]。但2个不同母本种植密度对种瓜产籽量、杂交种子质量差异均不显著,这可能与品种特性及当地气候因素相关。

本试验中,1.0 m2/株处理的种子产量及质量略优于0.9 m2/株处理,但差异不显著,表明2个密度在广西进行制种均可行,但生产中,为了减少田间日常管理中的整枝打杈、授粉、打药等劳动成本及亲本种子成本,实际生产中建议以1.0 m2/株的种植密度为宜,但单位面积内效益增加的具体数据还需要进一步试验。