苏北地区产业结构的时序调整和空间演变分析

2022-07-27嵇正龙史修松许忠荣

嵇正龙,史修松,许忠荣

(1.宿迁学院 管理学院,江苏 宿迁 223800; 2.淮阴工学院 苏北发展研究院,江苏 淮安 223001)

一、引言

根据江苏省统计局的统计口径和政策区域划分,本文所指苏北地区的地理范围涵盖徐州市、宿迁市、淮安市、盐城市和连云港市共计5个地级城市。苏北地区国土面积54 865平方公里,占江苏省51.82%,占全国的0.57%。2020年末,苏北地区经济总量2.38万亿元,分别占江苏和全国的23.21%和2.36%。很显然,苏北地区单位面积的经济产出在江苏相对落后,但是在全国却遥遥领先。随着我国经济由高速增长逐渐变化为中高速增长的新常态,苏北地区产业结构的进一步优化和提档升级发展显得尤为迫切。作为长三角北翼,苏北地区的产业结构优化调整不仅事关本地区的转型发展,也是长三角高水平一体化的支撑。随着“轨道上”的江苏战略推进,高铁接入长三角联网全国,公路网逐渐加密,苏北地区的产业结构也将迎来进一步加速优化调整的机遇。

产业是区域经济发展的基础,而区域产业结构调整是区域经济转型升级和高质量发展的实现途径。事实上,产业结构的优化调整正是苏北地区长期以来经济稳健增长的不竭动力之一。苏北地区产业结构的时序调整和空间演变对于地区的经济持续、协同发展具有重要的支撑作用。准确把握苏北地区产业结构变迁特征和时空格局演变趋势,不仅有助于了解苏北地区产业发展历史和现状,也为制定区域发展战略、调整产业布局和促进苏北振兴提供决策参考和科学依据。

二、文献综述

已有文献关于区域产业结构变迁、优化升级的研究较为丰富。衣保中等运用产业集聚指数、区位熵指数和莫兰指数等,从时间和空间两个角度考察中国高技术产业集聚和时空格局演变特征,认为中国高新技术产业集聚特征显著,且呈现东高西低特征[1]。王彬燕等利用发展率指数和基尼系数测定中国高技术产业发展的时空间差异和集聚程度,认为中国高技术产业的综合发展水平逐渐上升,并形成了T型单元向外递减扩散的空间格局[2]。胡伟等对省级产业结构的空间格局及其影响因素的空间计量分析结果表明,产业结构呈现出区域集聚特征[3]。李祥妹等借助收敛性特征空间计量模型分析长三角地区三次产业,强调区域一体化发展需要重视空间权重对产业协调发展的收敛性[4]。于斌斌通过构建城市层面动态空间面板模型考察产业结构调整与生产率提高促进经济增长的研究,认为空间溢出是关键影响因素[5]。刘嘉毅等从合理化和高级化两个维度探讨了产业结构变迁对城市空间扩展的影响[6]。

区域产业结构的时序调整分析能够充分展现产业发展的历程和趋势,而空间演变则能够挖掘产业演变的区域间关系。从时间和空间两个维度的交叉分析,能够更为立体地揭示区域产业结构调整的规律。基于此,本文综合应用产业结构调整指数和地理信息系统的空间分析方法,考察苏北地区2000—2018年三次产业结构的时序调整动态和空间格局演变特征,试图从时间和空间两个维度把握苏北地区整体和城市之间的阶段性特征和空间性差异,为苏北地区振兴发展,提供有价值的决策参考。

三、研究设计

(一) 时序调整指标

1 产业结构升级速度 学者通常使用More值测定法衡量产业升级速度[7],分析思路是将产业分为N个部门,从而构成一个N维向量空间,把两组向量在基期与报告期的夹角作为象征产业结构变化程度的指标,该值即为 More值。具体计算公式为

(1)

其中,i表示区域或城市;j表示产业;t表示年份;Mit即为More 结构变化值,即前一期向量与报告期向量夹角的余弦值;Wijt-1为第j产业在前一期所占的比重;Wijt为第j产业在报告期所占的比重;N为产业的分类数量。

设定产业份额之间变化的矢量夹角为θit,表示第i区域或城市的产业在t年的升级速度。根据公式(1)可以推出,矢量夹角θit值,值越大说明两个时期产业变动速度越快,计算公式为

cos(θit)=Mit

(2)

2 产业结构高度化 关于产业结构高度化的量和质两个维度的测度方法[8],为设定苏北地区产业结构高度化测度模型提供了参考。

(1) 高度化量的测度。产业结构高度化的数量角度测度采用产业结构层次系数表示,即从产业份额相对比重的变化刻画三次产业演进,即

(3)

其中,Qit表示第i区域或城市的产业结构高度化的量;Wijt为第i区域或城市第j产业在t年占地区生产总值的比重。

(2) 高度化质的测度。参考刘伟等[9]的做法,使用产业间的比例作为权重计算各个产业的劳动生产率的和来表征,即

(4)

其中,Zit表示第i区域或城市的产业结构高度化的质;lpijt为第i区域或城市第j产业在t年的劳动生产率。

劳动生产率lpijt的计算公式为

lpijt=yijt/Lijt

(5)

其中,yijt为第i区域或城市第j产业在t年的增加值;Lijt为第i区域或城市第j产业在t年的就业人数。

3 产业结构合理化 产业结构合理化是产业协调发展,资源有效配置的重要测度指标。本文借鉴袁航和朱承亮的研究,采用泰尔指数刻画各个城市的产业结构合理化程度,该指数能够同时反映产业的产值与就业结构偏差以及产业的经济地位差异[8]。

(6)

其中,Tit为第i区域或城市泰尔指数;lijt为第i区域或城市第j产业在t年的就业人员占总就业人数的比重。泰尔指数是一个逆向指标,其值越小表示产业结构越合理,资源配置效率越高;反之,则偏离合理状况。

(二) 空间演变指标

本文从产业空间集聚、产业重心转移和产业联系强度等方面,分析苏北地区的产业结构空间格局演变特征。

1 产业集聚 从产业层面测度产业集聚程度的指标中,区位熵指数应用较为广泛,主要用产业就业人数的结构差异来测度区域的产业分工规模分布及专业化程度,进而评价产业集聚程度和区域优势。区位熵指数的计算公式为

(7)

其中,LQijt为第i城市区位熵指数;Lijt为第i城市第j产业在t年的就业人员;Lit为第i城市在t年的就业人员总数;Ljt为区域内第j产业在t年的就业人员;Lt为区域在t年的就业人员总数。LQijt值越大,意味着第i城市在区域内的集聚程度和专业化水平越高[1][10]。

2 产业重心 重心模型一般使用研究因素的重心坐标表达,表示因素多个方向力量的合力作用的均衡点[3],被广泛应用于社会经济、区域发展和生态系统等领域[11]。

以苏北地区各个城市的三次产业增加值为作用力,估计重心坐标,并测算重心迁移轨迹,计算公式为

(8)

(9)

其中,i表示地级市;t表示年份;LONt和LATt分别表示产业重心的经度和纬度坐标;yit为产业增加值;LONi和LATi表示地级市市区的质心坐标经纬度;n为城市数。

3 产业联系 引力模型源自物理学中引力定律在经济学中的应用,主要用于研究经济空间的相互作用[10][12],计算公式为

(10)

(三) 数据说明

本文研究数据主要来源于国研网和《江苏省统计年鉴》。其中,苏北地区城市三次产业增加值和就业人员数据来源于国研网,价格指数来源于《江苏省统计年鉴》。根据数据的可得性和完整性,研究期间设定为2000—2018年,并以2000年为基期采用CPI剔除价格因素。苏北5个城市的空间位置采用地级城市的市政府驻地经纬度表征。各个市政府的经纬度坐标通过百度地图坐标拾取系统手工搜索获取。使用航海大圆距离算法[12],应用各个市政府的经纬度计算得到苏北各个城市之间的大圆距离。

四、实证分析

(一) 时序调整分析

1 产业升级速度分析 本文采用苏北地区总体和5个城市的三次产业结构数据分别测算出More值,然后计算出矢量夹角θ作为产业结构升级度量指标,能够灵敏的反映产业结构升级的过程和速度。根据计算得到的各个区域的夹角θ值,见表1。

表1 2001—2018年苏北地区以及各市产业结构升级速度θ值表

可以发现:(1) 产业升级速度在逐渐递减,苏北地区总体和五个地级市表现出相似的趋势,符合随着经济发展水平的上升,产业结构调整趋缓的一般规律;(2) 以2010年为分界,在此之前徐州市和连云港市的速度低于苏北地区总体水平,在此之后徐州市快速调整,高于苏北平均水平,而连云港市的速度持续低于苏北总体水平,与两市的经济总体表现基本一致,与此同时盐城市的调整速度开始低于总体水平;(3) 以2016年为分界,苏北各市的产业结构调整相对变化较为剧烈,宿迁市的产业调整结构逆势而上,而淮安市产业结构的调整速度迅速落后于苏北平均水平。

2 产业结构高度化分析 利用苏北地区总体和5个城市的三次产业结构数据分别计算出产业结构高度化的量值和质值,用于反映产业结构高度化的量和质的两个维度。

(1) 量的维度。2001—2018年苏北地区以及各市产业结构高度化量的维度测度结果如表2所示。

可以看出,苏北产业结构高度化量的指标显示出如下特征:苏北地区产业结构高度化上升趋势明显,但指标呈现递减的特征,表明产业结构高度化上升的速度在减缓;高度化排序稳中有变,徐州市始终排在首位,而宿迁始终排在末位,其他3市排序交替变化;高度化分异明显,连云港市的产业结构高度化虽然在上升,但是相对排序在2010年之后下降明显,淮安市的产业结构高度化在2010年之后显著高于苏北地区平均水平。

表2 2001—2018年苏北地区以及各市产业结构高度化量的维度测度

(2) 质的维度。2001—2018年苏北地区以及各市产业结构高度化质的维度测度结果如表3所示。

可以看出,苏北产业结构高度化质的指标显示出如下特征:苏北地区产业结构高度化下降趋势明显,高度化质的指标呈现加速下降的趋势;质的高度化排序稳中有变,连云港市和盐城市始终排在前列,高于苏北地区总体水平,而宿迁下降最为明显;时间节点较为清晰,2006年之后宿迁市和淮安市的产业结构质的高度化显著低于苏北地区平均水平。

表3 2001—2018年苏北地区以及各市产业结构高度化质的维度测度

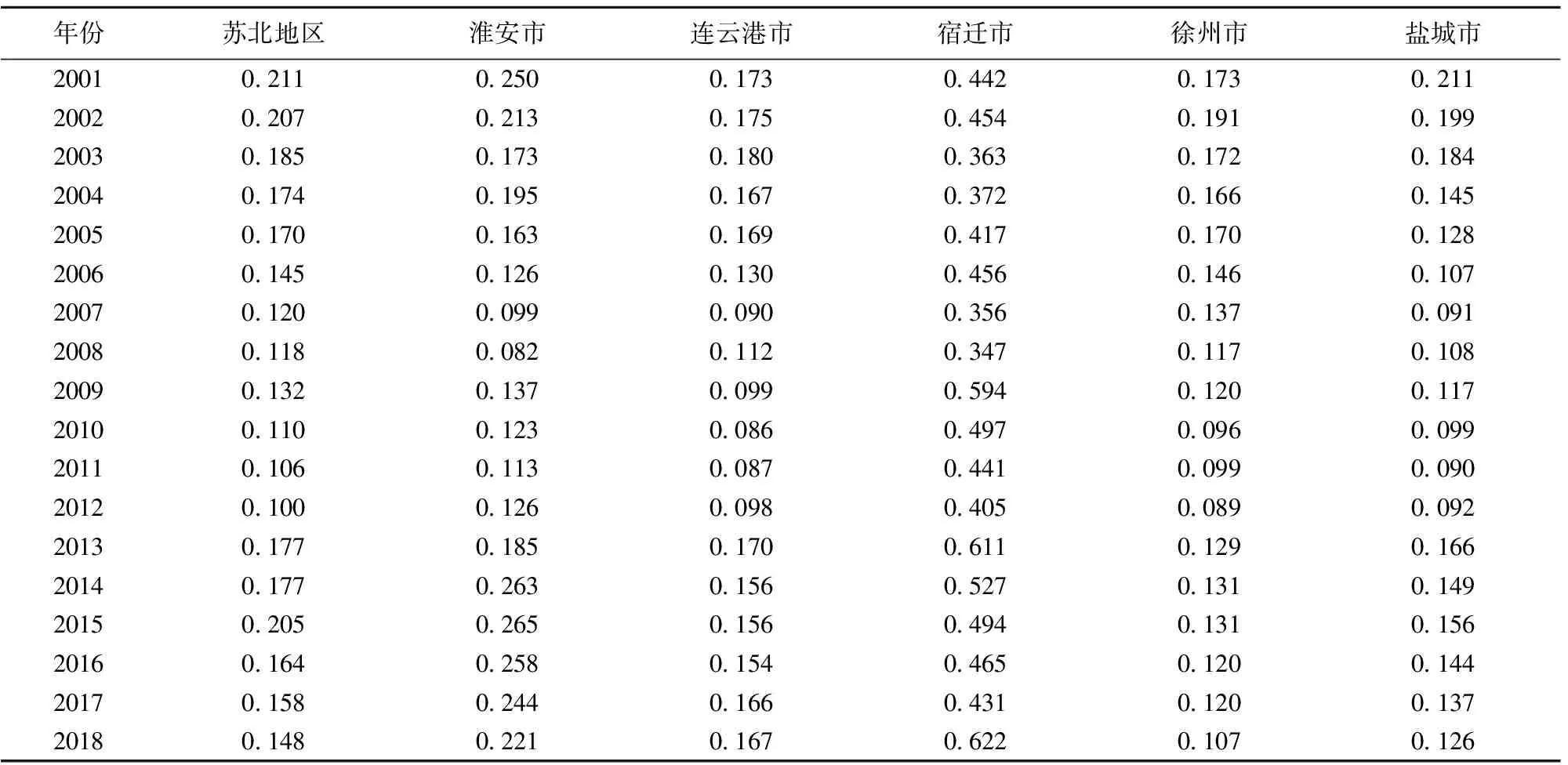

3 产业结构合理化分析 苏北地区总体和5个城市的产业结构合理化指标泰尔指数测算结果见表4。

表4 2001—2018年苏北地区以及各市产业结构合理化的泰尔指数

可以发现如下特征:产业合理化水平呈现先下降后上升的U型特征,意味着苏北地区的产业结构经历了趋向合理化又偏离合理化的过程;时间阶段性特征明显,以2009年为分界,在此之前总体趋向合理,在此之后偏离;城市产业结构合理化分异显著,宿迁市合理化水平最差,大幅度偏离苏北地区整体均值,超过了0.5;徐州市和盐城市合理化水平始终优于苏北整体平均水平;而淮安和连云港表现出显著的偏离趋势,劣于苏北地区整体平均水平。2009年之前,苏北地区三次产业结构合理化水平较高,符合经济发展的一般规律,但是在此之后过度强调工业化的作用,导致产业结构合理化水平开始偏离。

(二) 空间演变分析

1 产业空间集聚分析 区位熵指数的计算结果显示,2000年,连云港市第一产业集聚程度最高,随着时间推移,盐城市的第一产业集聚程度显著提升,到了2018年,盐城市第一产业集聚程度显著的领先于其他城市;2000年,徐州市第二产业集聚程度最高,随着时间推移,盐城市、淮安市和宿迁市的第二产业集聚程度依次领先;2000年,宿迁第三产业集聚程度最高,随着时间推移,徐州市和连云港市的第三产业集聚程度超过了宿迁。

2 产业重心 2000—2018年,苏北地区三次产业的重心轨迹变动幅度非常小,基本集中在宿迁市和淮安市的交界处很小的范围(见表5),充分表明苏北地区5市的产业发展和产业结构调整基本保持类似速度的趋势,也就是说苏北地区的产业空间分布较为稳定,并未出现产业结构较大幅度的空间调整。

表5 2000—2018年苏北地区三次产业重心经纬度均值

3 产业空间联系 使用城市间产业联系强度表征苏北地区的产业依赖程度,并分析产业联系强度的空间格局演变特征。限于篇幅,仅列示2000年和2018年指数用于比较分析,见表6。总体上看,苏北地区城市间三次产业联系强度逐渐提高,产业联系强度表现出由徐、宿、连和淮、盐两个圈层的双空间特征,向徐、宿、淮、盐单一空间轴线格局演变的特征。进而,选择联系强度排序前三名的城市对做进一步分析,可以发现:(1) 2000年第一产业联系强度前三名城市对为淮安市—盐城市(1.45)、宿迁市—徐州市(0.99)、淮安市—宿迁市(0.83),而2018年第一产业联系强度前三名城市对为宿迁市—徐州市(9.11)、淮安市—盐城市(8.94)、淮安市—宿迁市(5.79),说明苏北地区城市间第一产业联系强度一直保持着徐、宿、淮、盐的空间轴线,且呈现逐渐加强的趋势; (2) 2000年第二产业联系强度前三名城市对为淮安市-盐城市(2.46)、宿迁市—徐州市(2.29)、连云港市—徐州市(1.10),而2018年第二产业联系强度前三名城市对为宿迁市—徐州市(172.42)、淮安市-盐城市(159.67)、淮安市—宿迁市(103.48),说明苏北地区的城市间第二产业联系强度表现出大幅度的跃升,从早期的徐、宿、连和淮、盐两个圈层,转向了徐、宿、淮、盐的空间轴线,且呈现逐渐加强的趋势; (3) 2000年第三产业联系强度前三名城市对为淮安市—盐城市(1.48)、宿迁市—徐州市(1.37)、连云港市—徐州市(0.63),而2018年第三产业联系强度前三名城市对为淮安市—盐城市(186.71)、宿迁市—徐州市(185.74)、淮安市—宿迁市(108.84),说明苏北地区城市间第三产业联系呈现了大幅度的跃升特征,从早期的徐、宿、连和淮、盐两个圈层,转向了徐、宿、淮、盐的空间轴线,并逐渐强化。

表6 2000年和2018年苏北地区城市间三次产业联系强度对比

五、结论与建议

本文从时序和空间两个方面分析了苏北地区产业结构调整动态和演变特征,得到以下结论。(1) 苏北地区产业结构调整速度总体呈现持续下降的趋势。量的测度表明,产业结构高度化程度持续上升,但是速度在递减,徐州始终居于领先地位,而宿迁始终处于末位,连云港和盐城则始终低于区域平均水平。质的测度表明,产业结构高度化程度呈现明显下降趋势,且在加速下降,其中宿迁下降速度最快。苏北地区产业结构升级呈现显著的数量驱动特征,质量提升较慢。产业结构合理化水平以2009为拐点期,呈现U型特征,宿迁长期偏离合理化水平,而淮安自2010年之后也长期偏离。(2) 第一产业的空间集聚度首位城市从连云港变成盐城市,且盐城市长期处于首位。第二产业的集聚程度处于首位的城市依次为徐州市、盐城市、淮安市、宿迁市,而连云港市始终排序较为靠后。宿迁市长期处于第三产业集聚的首位,随着时间推移,依次被徐州市和连云港市替代。苏北地区三次产业的重心变动幅度很小,意味着苏北地区的产业结构空间调整较为平稳。苏北地区产业从徐宿连和淮盐两个经济圈层,转向了徐宿淮盐经济发展轴,连云港市孤岛化特征比较明显。

基于上述结论,建议采取以下措施促进苏北地区产业结构进一步优化调整。第一,顺应经济增长阶段的客观要求,实现高质量调整。产业结构调整应从量向质转变,注重新兴产业培育、人才引进和科技创新,提升生产率,实现高质量升级。第二,遵从极化和扩散规律,推动产业非均衡调整。推动产业结构的非均衡调整,塑造有一定辐射能力的区域性中心城市,从而实现资源的高效配置。第三,发挥政府的主导作用,引导产业链嵌入调整。成立区域发展的城市间常设协调组织,发挥各个地级市政府的主导作用,基于相互嵌入的产业链协同发展目标,采取产业结构差异化定位策略。第四,突破区域发展障碍,实现产业一体化调整。顺应长三角一体化的大趋势,破除区域一体化发展的软件和硬件阻碍,依靠信息技术和交通路网压缩地理空间,降低区域内交易成本和运输成本,提升资源配置效率,推进区域产业结构的一体化调整。