当代建筑设计基础教育在趋同中如何存异

2022-07-27华南理工大学建筑学院副教授士亚热带建筑科学国家重点实验室

文/王 璐 华南理工大学建筑学院 副教授 博 士亚热带建筑科学国家重点实验室

王子岩 华南理工大学建筑学院 硕士研究生

1 建筑设计基础教育教学现状

1.1 从认知到操作的教学过程

低年级是建筑学基础的启蒙与入门阶段。以目前的教学体系和内容来看,大部分建筑类院校在基础教学阶段都建立了从日常空间认知逐渐到空间操作与设计的教学思路。例如北京建筑大学,在低年级的课程设计中注重空间操作与专业思维训练,一年级设计课“生活立方空间家具设计”,从行为尺度入手对日常场所空间设计进行训练;二年级设计课程“折叠街市——从非正式的社区商业到正式的市民空间”,更加关注生活体验,建立学生对于人、建筑和环境的初步价值认知①。湖南大学一年级的设计基础专题为“感知日常,认知空间——寝室+大学生居住单元设计”(图1),让学生对自己日常生活的寝室进行空间观察,发现问题,思考并解决问题②。设计来源于生活,在建筑启蒙阶段,通过对生活空间、行为活动的观察入手,加强学生对于基础训练课程与建筑设计关系的认知。

1.2“去年级化”的教学架构

在对各校教案和作业整理的过程中发现,大部分院校在五年制教学架构的基础上,根据各自教学体系、培养目标等,开始从独立的教学年级走向“去年级化”发展,即不再按照单个年级培养,而是采取分段培养的方式,如“2+3”“3+2”等模式,将低年级或高年级合并培养,专业教学整体考虑(表1)。

清华大学在2000 年首创并推行了“2+2+2”的本科、硕士贯通六年制的教学体系,在低年级加强空间设计训练,在三年级阶段承上启下,引入多元化的设计专题。东南大学在本科基础设计教学中,提出“一体两翼、3+2 进阶式”教学体系,前三年基础性教学,从空间入手进行设计启蒙,后两年设计研究与综合拓展性教学,以城市与建筑为主题,让学生成为设计的主角[1]。重庆大学的本科培养模式为:两年基础,两年拓展,一年综合,其中二年级作为设计基础教学平台,以“空间与环境的关系”研讨为主线,引导学生树立以环境为核心的设计价值观[2],二年级的设计在一年级空间训练的基础上进一步过渡到设计操作训练,设计中强调实体模型的制作训练,设计教学节点,把握设计过程的连续性。

在建筑设计基础教育教学中,各个学校都建立了自己的教学框架体系,观察其内容不难发现,尽管在不同的教学体系之下,但最终的教学成果却差别不大,各个院校的体系大体上是由基础设计启蒙开始,设计拓展提高,最后到综合设计实践,建筑启蒙教育的切入点、基础教育的本质逐渐走向趋同。在这样的背景与趋势下,如何在建筑学教育中创新,改进教学内容与方法,寻找建筑设计基础教育的新途径值得我们进一步地思考。

2 对建筑设计基础教育教学改革的反思

2.1 建造实践与建筑设计的结合

同济大学建筑学院是国内较早在建筑教学中尝试建造实践的院校。在教学过程中组织以感知与体验为目标的“建造实践”模块,自2007 年起开始举办建造节,以本校一二年级学生参与为主,到2011 年已经扩展至与全国其他高校共同参与。通过大比例的建造实践,学生不仅初步体验建筑空间形态、功能尺度等要求,更可以在实践中认识材料性能,掌握建造方式等[3]。华南理工大学建筑学院从2008 年开始,在低年级开展短期工作坊建造教学实践,进行初步的建造学习,研究“形式的建造逻辑”[4],面对真实的建筑材料,在教师指导下使用工具探索材料的连接、构造方式。西安建筑科技大学自2003 年开始组织实体空间搭建竞赛,并逐渐扩大至西安众多开设建筑及环境设计的院校,以及“无止桥”计划,与内地、港澳大学生、志愿者联合为贫困乡村建造便民桥,运用当地材料,从设计到建造,使学生深切地体验到设计的真谛[5]。

相比于设计的成果,从图纸如何到建造实体这一过程更加重要。学生在建造实践的过程中,经历了从“想法-图纸-草模-选材-建造”的过程,在动手建造的过程中需要面对许多真实的问题,如材料的选择、搭建方式、连接方式、结构形式等等,环环相扣的整个过程近乎于真实的建筑搭建过程,使低年级学生能进行有益的尝试和探索,有助于在建筑启蒙的过程中激发学生的兴趣,提供更多的可能性。

图1 湖南大学建筑学一年级“寝室+大学生居住单元”设计作品(图片来源:作者自摄)

2.2 地域性文化在教学中的体现

伴随城市的快速发展,各地方的地域性特征逐渐模糊,风格趋同、千城一面的现象值得设计者反思。在建筑教育和人才培养中,各建筑学院校应该依据自身地理位置和城市特点,设置具有地域文化性的特色设计课程,使学校之间建筑设计教学的差异性能自然而然地体现出来。比如在低年级的教学课程中,增加认知场地环境的教学环节,思考周边环境与设计的关系;接触小建筑设计时,教师可以根据所处地理位置,选择一处真实的场地,历史遗迹、滨水环境或山地环境,让学生通过实地调研、资料收集,去了解地域文化,了解不同环境对建筑设计的影响。

重庆大学位于西部山地,多民族聚居,具有强烈的社会地域特征,在20 世纪50 年代开始探索将地方需求结合在建筑教育之中,1984 年开始对传统建筑教育模式进行改革,不断完善补充山地区域建设发展的课程,在本科二年级增加结合西部山地地域文化的教学内容(图2),并编写了一系列关于山地区域建设、人居环境建设的教材,形成了鲜明的学科特色[6]。四川大学位于西南地域文化的核心区,充分利用西南地域文化资源与优势,为学生提供从大一进入地域建筑研究所学习的机会,对西南地域建筑进行集中研究[7]。广州大学位于亚热带岭南地区,气候湿热,地域特征较强,在大三年级开设专门的设计课主题:地域背景下的建筑设计和以文脉启动的建筑设计,以岭南地区的气候、地域建筑、建筑技术为切入点,结合当地历史街区的文化内涵特征,进行深度探访和调研,较好地增强了学生对“地域性”的认识[8]。

2.3 城市视角认知的启蒙训练

在基础教学内容中是否需要加入对城市认知的环节,引导低年级学生从更宏观的视角分析建筑场地,这是值得思考和讨论的。我国的建筑教育中城市设计课程始于20 世纪80 年代,20 世纪90 年代中期后,开始出现较为普遍的城市设计研究[9]。城市设计在近几年成为一个较为热门的方向,现今国内教育大多将城市设计作为一个研究方向而非一个独立的专业学科,随着专业的发展,一些院校开始在高年级设立城市设计研究的相关课程。从表1 可以看到,已经有部分院校开始探索在一二年级加入城市认知方面的内容,建筑学低年级的教学中,设计的场地环境一般较为简单,让学生尝试用城市尺度的视角去观察空间,去考虑建筑功能、形态等,在学习基本专业技能的同时有助于个体的差异化发展,推动学科建设。

表1 部分院校“去年级化”的教学架构(表格来源:作者根据优秀教案和作业资料整理)

东南大学从2005 年开始,在本科四年级开展城市设计教学,分阶段完成大尺度片区城市设计和小尺度的地段级别城市设计。北京建筑大学在本科二年级的设计课“折叠城市”中,已经有意识地引导学生在日常生活场景的调研中以行为、功能、街市等角度剖析街市空间新的存在方式,初步建立人与建筑、环境的价值认知;在四年级的设计课“城市人居”中,有了低年级的铺垫,学生开始处理功能较复杂的公共建筑群体形态,深入理解城市设计与建筑设计、城市规划的关系,有助于学生树立全面的“城市设计观①”。

3 在趋同中如何存异

3.1 明确输出人才目标定位

图2 重庆大学建筑学二年级“从场地认知到空间建构”优秀作业(图片来源:作者自摄)

从某种程度上说,学校对于输出人才的定位与出口决定了教学大纲的设计与特色,而培养的学生毕业后在职场的表现将作为一种教学反馈,纳入到专业教学内容和特色的反思中。相对于一般类建筑学院校来说,重点建筑院校在教学大纲的设置上会更加多元化,如清华大学、同济大学等一线建筑学院校在教学大纲的设计上,更强调培养学生的差异性,毕业生大多数继续深造,成为一线建筑师、工程师或艺术家;东南大学、华南理工大学、浙江大学等重点建筑学院校培养的学生毕业后去向多元化,在教学大纲的设计中为学生提供了更多选择,低年级注重对学生专业基础的拓展培养,在高年级可以选择感兴趣的课程内容深入学习,如城市设计专门课程、建筑历史与理论、工作坊专题等不同方向;沈阳建筑大学、郑州大学、吉林建筑大学等一般建筑学院校的毕业生大多进入工作岗位,为设计院等单位输送人才,这类院校的教学大纲设计较为相似,低年级从建筑学基础训练开始到高年级进行综合设计,毕业之前要求学生到设计院中进行深入的专业实践,为未来就业打下基础。

3.2 建构多层次的指导体系

传统的建筑设计教学模式是师傅带徒弟,然而当师生比开始突破1∶10,有的甚至达到1 ∶13 的时候,这样的模式显然难以适合新的人才培养需求。各个学校开始探索新的课程体系设计,重庆大学自2002 年以来,二年级主干设计课程体系采取教授学生双向选择制,以设计小组、多课题为主要特征的教学工作室模式[2],教学成果分阶段跨组、跨班展评,并邀请其他年级组老师,参与各阶段成果点评,共同完善教案教学。清华大学从2014 年开始,在三年级的设计课程教学中,聘请15 位业界优秀职业建筑师作为导师参与其中,导师分为两组分别参与了2014 年(8 位学生)和2015 年(7 位学生)的设计教学[10],设计选题由学生根据兴趣进行题目及教师的选择,这样开放式的建筑设计教学尝试可以建立起学生对于建筑师及建筑行业的基础认知,培养对于专业的兴趣。

课堂应以学生为中心,在教学大纲的制定中可以考虑去年级化的教学模式,将低年级的启蒙教育整体来看。一个教师团队可以跟进同一年级学生的低年级教学,甚至可以一直延续至三年级教学,以此加强设计教学过程中的连贯性;教师之间灵活搭配成组教学,在课程开始前与学生进行双选,最大程度引导、培养学生的学习兴趣,逐步建立起专业知识框架;在评图时可以邀请其他年级老师参与,或邀请校外建筑师、工程师参与其中,从不同视角辅导学生,优化教学过程。

苗木感病后,顶端叶片和幼苗嫩茎出现灰白色斑块,覆盖白粉。严重时,病斑扩展至全叶,病叶萎缩,渐变为褐色而枯死。新梢顶端受害后展叶迟缓,叶片细长,呈紫红色。顶梢微曲,发育停滞。

3.3 建立注重过程的评价体系

大部分院校对于学生作业的评价体系更加侧重于最后的图纸表达,缺少对于过程内容的评判,导致学生过于注重图纸与结果的分数,从临摹到创作之间缺乏过渡性训练环节[11]。很多学生在进行设计作业时,大量的时间用于前期的概念寻找,以及最终表达的图纸绘制和模型制作,忽略了如何将概念深入到建筑设计中,如何将所学的知识运用到建筑设计实践中。整体构思缺乏逻辑性、方案概念到深化设计的过渡比较牵强,缺乏创造力与个性。

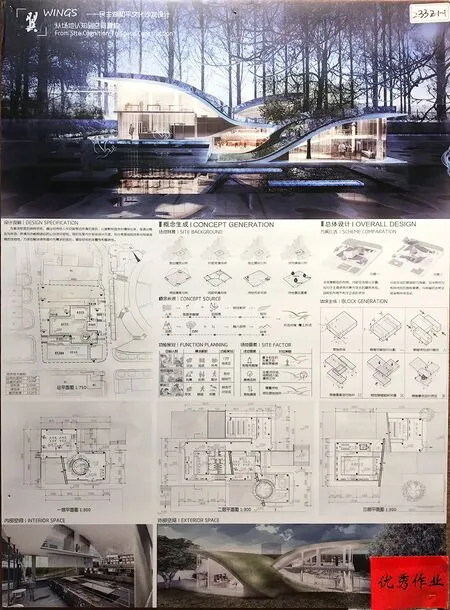

随着建筑学的教学改革发展,许多学校开始在教学评价中强调设计过程的连续性。如重庆大学将本科二年级设计课程分为概念生成、总体设计、空间设计和建构设计四个阶段,分阶段展评③。浙江大学在本科教学一年级以两个16 周的作业——“抽象空间”和“现实场景”进行基本训练,更加注重整体性和课程的联系性,在“抽象空间”的设计课中,重点训练学生对实体、空间和形式的感知;“现实场景”的设计课程在抽象理性思维的基础上结合现实的设计问题。整个教学过程环环相扣,注重整个过程中学生从实体构成、空间组织到图形的生成与解读的过程④,不再以最终图纸表达作为唯一的评价标准,在过程设计中培养学生的设计价值观。

可见,在建筑基础教学中,注重将理论与实践相结合的教学过程,突出学生的多样化、个性化,将最初的概念在建筑设计中体现,并利用草模进行空间、形体的推敲,在最终的作业评判中加入对于设计过程成果体现的要求是非常重要和必要的。

结语

当下的建筑设计基础教育教学发展中,各校的教学框架、教学体系、教学目标呈现出各自的体系框架和教学特色,但也不难看出一定程度上的趋同。而从人才目标定位、多层次的指导体系和注重过程的评价体系等方面来看,还有许多值得反思和重视的地方,而这些往往才是各院校之间存在差异性和特色的根本。

注释:

①总结于2019年成都建筑系主任大会北京建筑大学教案内容。

②总结于2019年成都建筑系主任大会湖南大学教案内容。

③总结于2019年成都建筑系主任大会重庆大学教案内容。

④总结于2019年成都建筑系主任大会浙江大学教案内容。