《庄子》中的“物”“名”“实”及其相互关系

——基于语言哲学视角的分析

2022-07-26谢书民

谢 书 民

(商丘师范学院 人文学院 庄子与道家文化研究中心,河南 商丘476000)

《庄子》中所出现、使用的“物”“名”“实”的概念,多与其关注的社会问题相关联,并没有专门地讨论这些概念及其关系,但其对这些语词的使用却体现出庄子对这些语词表达概念及其相互关系的认识,且与语言研究中探讨的事物、词语、概念等有密切关联,体现出其丰富而独特的语言哲学思想。

一、《庄子》中“物”“名”“实”的内涵

(一)“物”的内涵

“物”“名”“实”是先秦诸子使用频繁、关联密切的一组词语。之于“物”,《庄子》从两个角度定义了它。首先,《庄子》依据事物的存在属性定义了“物”。《庄子·达生》里说:“凡有貌象声色者,皆物也。”(1)本文所引庄子话语均出自曹础基《庄子浅注》(修订本),中华书局,2000年版,下引仅注明篇目。这里,“物”是具有“貌象声色”特征的、人可以具体感知的存在对象。其次,《庄子》还从人给事物命名的角度定义了“物”。《庄子·齐物论》里说:“物谓之而然。”即“物”是人通过给事物命名而产生的,“凡物称之而名立”[1]10。庄子继承了老子“有名,万物之母”[2]1的思想,认为通过人的命名活动才有了人间纷繁复杂、名称各异的万物。人们谈论的事物,实际就是通过语言命名所得的各类事物。

在《庄子》里,“物”的存在属性是人命名“物”的基础。因为没有“貌象声色”之“形”的存在物,人就很难对其获得具体感知,也就无法区别万物,无法命名。庄子认为,万物都有其“形”——形体、样态,“形”是“物”的重要属性。他说,“精神生于道,形本生于精,而万物以形相生”(《知北游》);又说,“万物皆种也,以不同形相禅”(《寓言》)。“物”都具有“形色名声”的“视而可见”“听而可闻”(《天道》)的“形”的属性。在《庄子》里“人”也是“物”,“号物之数谓之万,人处一焉”(《秋水》),人是“道与之貌,天与之形”(《德充符》)的有“貌”有“形”之“物”。《庄子》对“物”的属性的理解与先秦诸子,比如墨子、公孙龙等,有其共同的一面。墨子说:“请惑闻之见之,则必以为有;莫闻莫见,则必以为无。”[3]87即“物”的存在属性是通过可“闻”可“见”来体现的,而要可闻可见就必须有可感之“形”。公孙龙也说:“天地与其所产焉,物也。”[4]87天地是可感的,天地所产的万物自然也应是具体可感的。故而《公孙龙子〈名实论〉新诠——以“物”概念为线索》一文里说:“先秦语境中,只有凭借感官而可直接感知的具体事物,才可被称为‘物’。”[5]可见,《庄子》里的“物”主要指的就是那些已经进入人的认识领域的各种可以感知的事物。

《庄子》里还描写了一些现实生活中不存在之“物”。如《庄子》里假设的人物“少知、大公调、支离疏、天根、兀者王骀”,传说中的鸟类“干余骨”、人物“蒲衣子”,神话人物中央帝“浑沌”、海神“若”、河神“河伯”等,这些人与事物或存在于人的脑海里,或存在于作者的想象中,但在《庄子》里它们也都具有具体可感的事物属性。

(二)“名”的内涵

《说文解字》:“名,自命也。从口从夕。夕者,冥也。冥不相见,故以口自名。”[6]56从其造字本义看,“名”就是指命名行为及其造出的语词。《庄子》中的“名”也多用此义。比如:“名之曰日渐之德不成,而况大德乎!”“是以火救火,以水救水,名之曰益多。”(《人间世》)这里的“名”就表示“命名”。而“北冥有鱼,其名为鲲”“至人无己,神人无功,圣人无名”(《逍遥游》)中的“名”就表示“名字、名称”等。

作为一个语言哲学概念,《庄子》里的“名”主要是指“命物之名”。《庄子·天地》里说:“泰初有无,无有无名。”即天地形成之前,没有存在的万物,也没有指称万物的名称。又说:“故书曰:‘有形,有名。’形名者,古人有之。”(《天道》)即人给有“形”之物命“名”的情况由来已久。还说:“昔者子呼我牛也而谓之牛,呼我马也而谓之马。苟有其实,人与之名而弗受,再受其殃。”(《天道》)就是说有牛之实则受牛之名,有马之实则受马之名,如果有其实,人与之名而不接受就是不好的了。可见在《庄子》里,“名”就是由人根据事物之“形”、之“实”而创制出来的,就是老子所说的“始制有名”[2]97。由此也可看出,庄子对“名”的认识,与尹文的“名者,名形者也”[7]3,公孙龙的“夫名实谓也”[4]91,并没有什么不同。

《庄子》里常常提到的尹文,曾根据命名对象将“名”区分为三科:“一曰命物之名,方圆白黑是也。二曰毁誉之名,善恶贵贱是也。三曰况谓之名,贤愚爱憎是也。”[7]1—2墨子根据“名”涵盖对象的范围把“名”区分为“达、类、私”[8]141三类,类似于种名、属名与专名。《庄子》中使用的词汇无论“命物”“毁誉”“况谓”之名,还是“达名”“类名”“私名”,都兼而存在,所以,从语言视角看,“名”就是语言里能够指称事物的语词。

(三)“实”的内涵

《说文解字》:“实,富也。从宀贯。贯为货物。”段注:“以货物充于屋下,是为实。”[6]340可见,“实”的本义就是“财物充实、富足”。在《庄子》里,“实”常常使用的词义主要有“内容”“实质”“证实”“存在”等。如“以濡弱谦下为表,以空虚不毁万物为实”(《天下》)里的“实”是表示“内容”;“其言虽教,谪之实也,古之有也,非吾有也”(《人世间》)里的“实”是表示“实质”;“臣请为君实之。君以意在四方上下有穷乎?”(《则阳》)里的“实”是表示“证实”;“有实而无乎处,有长而无乎本剽”(《庚桑楚》)里的“实”是表示“存在”。从语言哲学视角看,《庄子》里的“实”主要与“名”对举,如:“名者,实之宾也。”(《逍遥游》)“名”能够指称事物,要依赖能够反映“物”之内容的“实”。那么,在《庄子》里与“名”常常对举的“实”的具体内涵是什么呢?

首先,“实”包含了“物”之“形体、样态”方面的内容。在《庄子》里,常常将“形名”对举,如:“故书曰:‘有形,有名。’形名者,古人有之。”(《天道》)即“形”也是命“名”的重要依据。那么,何为“形”呢?考察《庄子》里的言论,“形”应该是“物”的重要属性,是“实”的重要内容之一。庄子说,“万物以形相生”(《知北游》),“以不同形相禅”(《寓言》);“物”都具有“视而可见”“听而可闻”的“形色名声”(《天道》)的“形”的属性,都有不同的形体、样态。

其次,“实”主要还是表示“物”之“情”“理”方面的内容。“情”在先秦汉语里表示“物”之实情、本性的意义比较普遍,在表达此意时“实”即为“情”。比如,《荀子·正名》里说:“情者,性之质也。”[9]369即“情”是指“物”的内在实情、本性。《庄子·在宥》里说:“乱天之经,逆物之情,玄天弗成。”意即“扰乱了自然常道,违逆了万物本性,自然的状态就不能保全”。还说:“无问其名,无窥其情,物固自生。”(《在宥》)这里的“情”就是指“物”的内在实情、本性。之于“实”与“理”,庄子在《盗跖》里批评人们追逐“名利”之“实”时说,“名利之实,不顺于理,不监于道”,就反映出《庄子》的“实”要服从于事物之“理”的认识。对于《庄子》里“实”所反映的“物”之“理”,庄子说“物成生理”(《天地》)、“万物殊理”(《则阳》)。这里的“理”其实就是万物各自存在的理据,是万物各自具有的、区别于其他事物的内在的本质属性。《庄子·寓言》里说:“物固有所然(物本来就有所以这样的道理),物固有所可(物本来都有被认可的根据),无物不然,无物不可。”这里形成“物”之“所然”“所可”的根据,就是不同事物存在的内在之“理”,就是决定不同事物性质的根本属性。

可见,从语言哲学角度讲,《庄子》里的“实”就是指事物能被人感知的“形体、样态”等形式属性及内在根本属性,而这些事物能被人感知的“形体、样态”属性及内在本质属性正是形成事物“概念”的主要内容。所以葛荣晋在其《先秦“名实”概念的历史演变》里谈及名家的名辨思想时所认为的“名是对实的称谓”“‘名’是对具体事物的本质属性的称谓”[10]的观点,也能够拿来理解《庄子》里的“实”的概念。

二、《庄子》中“物”“名”“实”之间的关系

(一)“名”与“物”的关系

对于“名”与“物”之间的关系,《庄子》表达出这样的观念:天地万物乃是“名”指称对象,有“物”才会产生“名”;没有“名”对天地万物的区分,万物只能是混沌一片,有“名”才有了各种具体之“物”。

首先,有“物”方能有“名”。《庄子》虽然把“物”定义为“有貌象声色者”,但《庄子》里用语词表达的事物却不限于“有貌象声色者”。除去“有貌象声色”的“天地日月、蝼蚁稗草、瓦甓屎溺、五色(青黄赤白黑)、五味(甘酸苦辛咸)、五臭(膻薰香腥腐)”等,还有“是非真伪、荣辱贵贱”等无“貌象声色”的事物。当然,这些事物都有能够为人类所感知、认识、理解等共同特点。这些人类可以感知的万物自然是“名”产生的基础。《庄子》里常提到尹文,庄子自然熟悉尹文对“名物”关系的看法,尹文在其《大道上》的开篇里就说过:“大道无形,称器有名。”[7]1“器”就是指“物”。可见,无物可指称,自然不会有“名”。故而,庄子说,“言之所尽”,“极物而已”(《则阳》)。

其次,有“名”才有了各种具体之“物”。老子有言:“绳绳不可名,复归于无物。”[2]41即不可称说,就回到了空虚“无物”的状态。而“有名”乃万物产生的根本,所谓“有名,万物之母”[2]1。庄子“物谓之而然”的观点可以说就是继承了老子这一认识。庄子虽然认为“有物”“(物)有封”即用“名”区分万物有损其“道”,认为“其分也,成也;其成也,毁也”(《齐物论》),但若没有“名”对“物”的指称、区分,就无法与别人谈论事物,无法与别人争论、阐述自己的道理,也就不会有洋洋万言的《庄子》。

庄子认为,因为命“名”才使“物”之间有了界限,才有了“物”。道存在于万物之中,道与物是没有界限的,而物之间是有界限的,所谓“物物者与物无际,而物有际者,所谓物际者也”(《知北游》)。但物之间的界限都是相对的,即事物之间实际并没有绝对的界限,因为有了命名,它们之间才有了相对的界限,所谓“不际之际,际之不际者也”(《知北游》)。各种“物”都是来自“名”的区分,“物无非彼,物无非是”,“彼出于是,是亦因彼”(《齐物论》)。物要么被称为“彼”物,要么被称为“此”物;被区分开的事物之间的界限是相对的,事物之间的关系是相互依存的。

再次,用什么“名”指称什么“物”并没有必然关系。《庄子·齐物论》里说:“天地一指也,万物一马也。”意即人给天地万物命名都是用“名”指称事物的现象,就像人们命名“马”,其他事物的命名也都是一样的道理。《庄子·天道》里说:“昔者子呼我牛也而谓之牛,呼我马也而谓之马。”即开始命名时,命名我为“马”我就名为“马”,命名我为“牛”我就名为“牛”。“物”与“名”的指称关系是约定俗成的。故而《庄子·天下》里说:“犬可以为羊。”曹础基解释说:“犬与羊的名称是人叫的,是约定俗成的,相对的。如果大家都叫犬为羊,犬也就成了羊。”[11]506

(二)“名”与“实”的关系

先秦诸子大都非常重视“名”与“实”之间的关系,并主张名实相符。比如,墨子的“取实予名”,就主张依据不同的“实”确定不同的“名”;名家公孙龙在其《公孙龙子·名实论》里也说:“夫名实谓也。”[4]91对于“名”与“实”之间的关系,庄子也主张名实相符。《庄子·至乐》里说:“名止于实,义设于适,是之谓条达而福持。”就是说名称要与实际相符,“名”所表达事物的内容要能与该事物的基本属性相匹配。《庄子·天道》里也说:“昔者子呼我牛也而谓之牛,呼我马也而谓之马。苟有其实,人与之名而弗受,再受其殃。”认为有牛之实则受牛之名,有马之实则受马之名,如果真有其“实”并根据其“实”来命名,“人与之名”而不接受那就是双重罪过。《庄子·大宗师》里讲:“孟孙才,其母死,哭泣无涕,中心不戚,居丧不哀。无是三者,以善处丧盖鲁国。固有无其实而得其名者乎?回壹怪之。”认为名不副实是值得奇怪的事,实质上还是在讲“名”当符“实”。

为了名实相符,要谨慎地使用“名”。就像老子所说:“名亦既有,夫亦将知止。知止可以不殆。”[2]97庄子也说:“名,公器也,不可多取。仁义,先王之蘧庐也,止可以一宿而不可久处,觏而多责。”(《天运》)郭象作注说:“夫名者,天下之所共用。”成玄英疏:“夫令誉善名,天下共用,必其多取,则矫饰过实,而争竞斯起也。”[12]298

与孔子“正名”的由名定实、邓析的“循名责实”不同,在“名”与“实”关系中,庄子更看重其中之“实”,认为“名”是从属于“实”的,所谓“名者,实之宾也”(《逍遥游》)。成玄英对此解释说:“然实以生名,名从实起,实则是内是主,名便是外是宾。”[12]11即在庄子看来,名实关系中“实”为主,“名”为宾,舍“实”取“名”,则是忘记主次之分,是不对的。

庄子为什么更看重“名”表达的内容——“实”?《庄子·外物》云:“言者所以在意,得意而忘言。”“语之所贵者,意也,意有所随。意之所随者,不可以言传也。”(《庄子·天道》)无论是“言”“语”,它们表达意义的基础都是语言中的词与词义,即“名”与“名”表达的内容——“实”。在庄子眼里,建立在“名”基础上的“言”“语”不过是传递意义的工具,一旦意义得以领会,便可“得意而忘言”。庄子重“实”而轻“名”还有其他方面的原因。其一,“实”是人命名事物的主要依据,而选用何种“名”显然是一种人为现象,所谓“物谓之而然”(《齐物论》),“名”只要能够把具有不同“实”的事物区别开来就行了,人因而很容易重“实”而轻“名”。其二,现实生活中“异名同实”的现象很普遍,存在一物多名、异名而同实的情况。《庄子·知北游》里说:“周遍咸三者,异名同实,其指一也。”“周、遍、咸”三者表示的词义是相同的,即同一“实”可以有不同的“名”。“渊有九名,此处三焉”(《应帝王》),也是“异名同实”。《庄子·庚桑楚》里说:“动以不得已之谓德,动无非我之谓治,名相反而实相顺也。”这里的“德”与“治”在名义上是相反的,其实质却是一致的。“异名同实”、一物多名的情况也易让人产生重“实”轻“名”的情况。

“实”很重要,但庄子认为它却很难把握。一是客观事物是变动不居的,“物之生也,若骤若驰。无动而不变,无时而不移”(《秋水》)。二是人把握事物本质会受到多种主观因素的影响、制约。比如,庄子认为人认识事物时都有自身局限性,会受到时空以及教育等情况的限制:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。”(《秋水》)人的观念、倾向不同,是非就有不同,所谓“以趣观之,因其所然而然之,则万物莫不然;因其所非而非之,则万物莫不非”(《秋水》)。这些因素都使得人很难获得对事物的真实认识,人们对事物的认识只能是“物之粗”。

(三)“物”与“实”之间的关系

“实”反映的是“物”的主要属性,万“物”皆有其“实”。无论是客观存在之物,还是人想象之物,都有其“实”。由前面我们对“实”的分析说明可知,客观事物都存在能被人感知的“形体、样态”等形、态属性及能被理解的“情”“理”等内在本质属性,即客观事物都有其“实”。《庄子·天地》里所说的“留动而生物,物成生理谓之形;形体保神,各有仪则谓之性”,也可以说明这一点:事物生成后就会具备其存在的“形体、样态”,这些具有“形体、样态”的事物都有其各自的“情”“理”特性,即“物”都有其实。《庄子》里还出现了一些神话传说、作者想象之“物”,如《庄子》里神话传说中的鬼神、人物,假设的人物、山河等,这些人或事物或存在于人的脑海里,或存在于作者的想象中,这些“物”在客观的现实生活中未必都有,但在《庄子》里作者都赋予了它们具体可感的事物属性。

有“实”方能制“名”以指“物”。“凡有貌象声色者,皆物也,物与物何以相远!夫奚足以至乎先!是色而已。”(《达生》)是说“貌象声色”是“物”相互区别的最重要的“形体、样态”等能够被感知的存在属性,是“实”的重要内容,凡是具有这些“实”的内容的存在才能成为“物”。所以,无“实”之“名”不能指称“物”。故而《庄子·大宗师》里说:“固有无其实而得其名者乎?回壹怪之。”即无“实”而有其“名”是让人奇怪的事情。不仅“无其实”不能得其“名”,而且无“实”之“名”不能指称“物”。所以庄子说:“有名有实,是物之居。”(《则阳》)“有名有实”才能指称事物。

三、《庄子》中“物”“名”“实”的语义三角关系

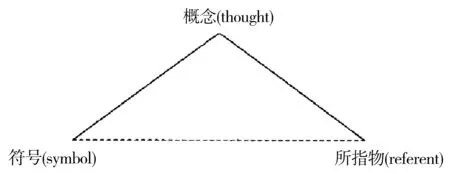

(一)语言哲学里的语义三角

英国的语言哲学家奥格登(C.K.Ogden)和瑞恰兹(I.A.Richards)在他们所著《意义的意义》(The Meaning of Meaning,1923)一书中提出了“语义三角”的说法,用以说明符号、概念和所指物之间的关系,对词、词的意义、客观世界之间关系进行了思考,为我们理解客观世界、语言符号和人的概念世界提供了一个相对简明的框架[13]74,如图1所示。

图1

在此语义三角中,概念是人对事物本质属性的抽象概括,是客观事物在人头脑中的主观反映。三角图中的符号主要是指语言里音义结合构成的语言符号,是人们约定俗成地用一定的语音形式表达概念形成的,这样概念就成为构成语言符号重要成分,概念也只能通过语言符号才能表达出来。符号因为表达了从事物本身抽象概括出来的概念,所以符号可以约定俗成地指称与此概念相应的事物。

(二)《庄子》中“物”“名”“实”的语义三角关系

由以上对《庄子》中“物”“名”“实”的内涵及其关系的分析可以看出,“物”“名”“实”之间的语义关系与奥格登和瑞恰兹的语义三角分析非常相似,如图2所示。比较分析如下。

图2

1.“名”“实”“物”与符号、概念、所指物的对应关系

由前面对《庄子》里“物”的说明可知,《庄子》里谈及之物与语义三角中的“所指物”基本相同,都是进入人们认识领域的各种可感知的事物。

“实”与语义三角中的“概念”也非常相似。概念是把所感知的事物的本质特点抽象出来加以概括而形成的思维单位。《庄子》里的“实”就是指事物能被人感知的“形体、样态”等形式属性及区别于他物的内在本质属性,这是同其他事物比较而言;对于同一事物而言,“实”反映的就是同一事物共同具有的“形体、样态”及内在本质属性。故而《庄子》里的“实”类同于现代语言逻辑里的概念。当然,《庄子》里的“实”在与“名”“物”对举时,还常常表示事物“有无”的“有”的“存在”属性。

“名”与语义三角中的“符号”则不完全相同。在语言哲学里,“语言符号连结的不是事物和名称,而是概念和音响形象”,“我们把概念和音响形象的结合叫作符号,但在日常使用上,这个术语一般只指音响形象”,“人们容易忘记arbor之所以被称为符号,只是因为它带有‘树’的概念,结果让感觉部分的观念包含了整体的观念”[14]101—102。“人们什么时候把名称分派给事物,就在概念和音响之间订立了一种契约”[14]108。即语言符号是由语音形式与概念两个部分结合而成的,只有构成语言符号,名称才能指称事物。

在《庄子》里,一般是用“名”指称事物的,“名”就应该是语言里的语言符号。但《庄子》理解的“名”与现代语言学里的语言符号并不完全相同。《庄子》里“名”是具有声音形式的,“名”是可以“听而可闻”的,所谓“听而可闻者,名与声也”(《天道》);如果《庄子》把含有事物概念内容的“实”看成构成“名”的一个方面,那么《庄子》里的“名”就比较类似现代语言学所谓的语言符号了。当然,《庄子》并没有明确“实”是“名”的构成部分,《庄子》里的“名者,实之宾也”(《逍遥游》)、“名止于实”(《至乐》)、“周遍咸三者,异名同实”(《知北游》)等,都不能说明“名”与“实”有包含被包含关系。虽然庄子也认识到了“有名有实”才能指称“物”,所谓“有名有实,是物之居”(《则阳》),但《庄子》理解“名”时,就像索绪尔所批评的,把“名”的“音响形象”看成了语词,“人们容易忘记arbor之所以被称为符号,只是因为它带有‘树’的概念”,是“让感觉部分的观念包含了整体的观念”[14]102。

2.“物”“名”“实”的语义三角关系

语义三角图中,概念与事物的关联表现为概念是对事物本质属性的抽象概括,是事物在人头脑中的主观反映。“实”与“物”与之有类似的关联,“实”是人对“物”存在的形体、样态、实情,以及“物成生理”“万物之理”“万物成理”“万物殊理”中“物”所含之“理”的主观反映,与概念一样,它们都只有通过人的认知才能认识、把握。所以,概念与“实”都是人类观察、认识事物,并对事物的共同属性进行概括的主观反映。

语义三角图中,符号与概念的关联表现为概念是语言符号的构成部分,概念通过语言符号才能表达出来。而在《庄子》里,虽然“名”“实”结合起来才能像符号一样指称事物,但“名”与“实”相互独立,《庄子》里的言论没有表明“实”是“名”的构成部分,也没有说明“实”是通过“名”表达出来的。

符号与所指物之间是一种指称关系,语言符号之所以可以指称事物,是因为它是用一定的语音形式表达了所指物的本质属性——概念,是概念把符号与事物联系了起来。而语言符号的语音形式的选择与符号指称事物之间是一种任意的关系。《庄子》里“名”可以指称事物,但“名”要指称“物”需要“名”“实”结合起来,所谓“有名有实是物之居”。“名”能够指称“物”要依赖于能够反映事物属性的“实”。当然选择何种“名”来指称“物”那是约定俗成的,即“名”“物”之间也是一种任意关系。