氮密互作对春玉米光合性能和产量的影响

2022-07-23张书萍赵海岩王大为肖万欣

张书萍,赵海岩,刘 晶,张 洋,王大为,肖万欣

(辽宁省农业科学院 玉米研究所,辽宁 沈阳 110161)

玉米是我国主要粮食作物,在保障国家粮食安全中具有重要战略地位[1]。氮素为植物的正常生长提供了充足的矿质氮,是主要的产量限制因素[2]。欧美国家化肥对作物产量的贡献率为35%~66%,而我国仅为35%~45%[3]。不合理或过量的氮肥施用造成的地下水污染、温室气体排放加剧、土壤酸化、氮挥发和淋洗损失等环境问题日益突出,对生态环境造成了潜在威胁[4-5]。种植密度是影响群体光合作用的重要因素,合理增加种植密度会使群体光合面积增大,截获光能的潜力提高[6],增密过程中会引起玉米冠层的结构和功能发生一系列变化,从而提高玉米产量[7]。

施氮量和种植密度之间存在互作效应[8]。在适宜的种植密度下,适宜的施氮量是充分发挥玉米群体优势进行光合生产的营养物质保障,它通过提高穗粒数和粒质量来提高产量[9]。朱立娟等[10]在黑龙江省的研究结果表明,种植密度对玉米产量的影响大于施氮量,施氮量与种植密度之间存在明显的互作效应;郑单958在种植密度5.7×104株/hm2、施氮量225 kg/hm2处理下产量最高,东农250 在种植密度5.7×104株/hm2、施氮量225 kg/hm2处理下产量最高。盛耀辉等[11]在辽宁省以郑单958 为试验材料的研究结果表明,种植密度与施氮量间互作效应显著;在3种种植密度(4.5×104、6.75×104、9.0×104株/hm2)下,施氮量225 kg/hm2处理的产量均最高,是当地较适宜的氮肥施用量。张平良等[12]在甘肃省以先玉335为试验材料的研究结果表明,种植密度和施氮量均显著影响玉米籽粒产量、氮素利用率和水分利用效率,且两者互作效应显著;旱地全膜双垄沟播玉米栽培以种植密度6.0×104株/hm2、施氮量207 kg/hm2较适宜。曹亚娟等[13]在湖南省的研究结果表明,郑单958在种植密度9.0×104株/hm2、施氮量150 kg/hm2条件下产量最高,湘农玉27 号在种植密度9.0×104株/hm2、施氮量225 kg/hm2条件下产量最高。张美微等[8]在河南省的研究结果表明,夏玉米郑单1002 在种植密度75 000 株/hm2、施氮180 kg/hm2(减氮20%)配施有机肥条件下可达到高产高效的生产目标。可见,同一品种(例如郑单958)在不同地区获得高产所需要的施氮量和最适种植密度各异。另外,施氮量与种植密度互作对不同生育时期玉米植株不同层次叶片光合性能的影响研究尚未见报道。为此,研究不同施氮量和种植密度互作对不同生育时期春玉米不同层次叶片光合性能和产量及其构成因素的影响,为春玉米光、肥利用率和产量的提高提供理论依据和技术支撑。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

本研究在国家玉米产业技术体系沈阳综合试验站(42°03′N、123°57′E)进行,该站位于辽宁省北部温和半湿润波状平原区,属于温带季风气候,2021 年春玉米生育期(5—9 月)降雨量516.7 mm,≥10 ℃积温3 233.5 ℃。当地种植制度为一年一熟制,耕层土壤含全氮1.0 g/kg、速效氮100.84 mg/kg、全磷0.4 g/kg、速效磷12.5 mg/kg、全钾16.7 g/kg、速效钾73.64 mg/kg、有机质18.23 g/kg,pH值为6.38。

供试春玉米为辽宁省农业科学院玉米研究所选育的辽单1205(国审玉20190164),春播成熟期126 d。

1.2 试验设计

试验采用二因素随机区组设计,主区为施氮(纯N)量,分别为90(N1)、135(N2)、180(N3)、225(N4)、270(N5)kg/hm2;副区为种植密度,分别为6.00×104(D1)、6.75×104(D2)、7.50×104(D3)株/hm2。10 行区,行长5.0 m,垄距60 cm,3 次重复。供试肥料为尿素(含N 46%)、过磷酸钙(含P2O512%)和氯化钾(含K2O 60%)。5月6日播种,播种时一次性侧深施P2O5120 kg/hm2、K2O 90 kg/hm2,氮肥1/4 底施、3/4 于9 展叶期(V9)追施,9 月30 日收获,其他同正常田间管理。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 光合参数 在春玉米4 展叶期(V4)、V9、14展叶期(V14)、开花吐丝期(R1)、乳熟期(R3)和凹陷期(R5),应用美国LI-COR 公司生产的LI-6400光合测定系统对固定植株的叶片净光合速率(Net photosynthetic rate,Pn)、蒸 腾 速 率(Transpiration rate,Tr)、气孔导度(Stomatal conductance,Gs)、胞间CO2浓度(Intercellular CO2concentration,Ci)等进行测定,V4、V9、V14 时期测定的叶片分别为第4 展叶、第9 展叶、第14 展叶,R1—R5 时期测定的叶片为穗位叶,测定部位是叶片中部上表面,流速500 μmol/s,内置红蓝光源光量子通量密度(PFD)为2 000 μmol/(m2·s),CO2注 入 系 统CO2浓 度 设 为400 μmol/mol,3次重复。

1.3.2 叶绿素含量(SPAD)和叶面积指数(Leaf area index,LAI) 在春玉米R1、R3、蜡熟期(R4)、R5 时期,选取长势一致的代表性植株,应用SPAD-502 PLUS 便携式叶绿素仪测定植株穗位层(棒三叶)、穗上层(棒三叶以上所有叶片)、穗下层(棒三叶以下所有叶片)SPAD 值,测定位置为叶片中部上表面,5 次重复;应用英国DELTA 公司生产的SUNSCAN 冠层分析仪测定穂位层和底层(主茎第3和第4节位中间所在层)的LAI,3次重复。

1.3.3 产量及其构成因素 成熟期,选取小区中间4 行春玉米,实打实收,按14%标准含水量折算产量。同时,在小区内部选取株高、穂位高、穗长均匀一致的有代表性的植株10株,测定穗粒数和穗粒质量,并用烘干法测定地上部植株干质量,计算收获指数。

1.4 数据处理与分析

采用DPS v7.05软件进行方差分析(ANOVA)和差异显著性分析(Duncan’s 新复极差法),应用Sigma Plot 10.0 软件制图。

施氮量、种植密度对某一指标的影响幅度=(该指标最高值-该指标最低值)/该指标最低值×100%。

2 结果与分析

2.1 氮密互作对春玉米光合性能的影响

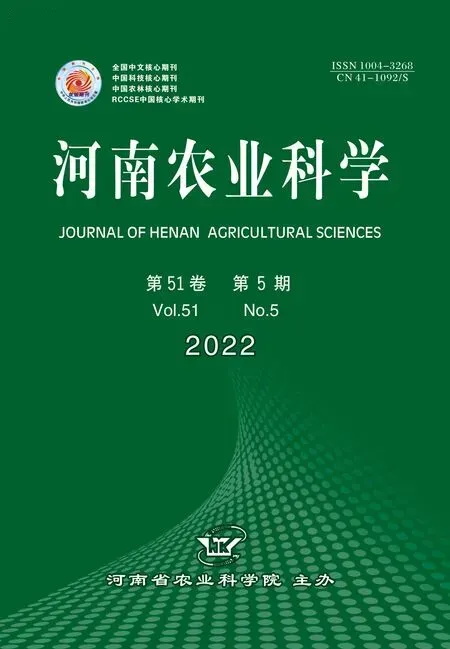

2.1.1 光合参数2.1.1.1 Pn 方差分析结果(表1)表明,V4—R5 时期,施氮量对春玉米叶片Pn的影响均达到极显著水平;V4—R5时期,种植密度对春玉米叶片Pn的影响均达到显著或极显著水平;V4—V14 时期,施氮量与种植密度的交互作用对春玉米叶片Pn 的影响均达到极显著水平。

由表1 可知,随着施氮量增加,春玉米叶片Pn总体上呈先增加后下降的趋势,以N3 处理最高,平均为39.2 μmol/(m2·s),施氮量对Pn 的影响幅度为12.3%。随着种植密度增加,Pn总体上呈下降趋势,总体以D1处理最高,平均为38.1 μmol/(m2·s),种植密度对Pn 的影响幅度为13.0%。V4 时期,N5D1 处理Pn最高,为37.4 μmol/(m2·s),N1D2处理次之;V9时 期,N3D1 处 理Pn 最 高,为40.5 μmol/(m2·s),N3D2 处理次之;V14 时期,N3D1 处理Pn 最高,为43.1 μmol/(m2·s),N5D1 和N3D2 处理次之;R1 时期,N3D1 处理Pn 最高,为51.8 μmol/(m2·s),N1D1处理次之;R3时期,N3D2处理Pn最高,为46.9 μmol/(m2·s),N3D1 处理次之;R5 时期,N3D1 处理Pn 最高,为45.1 μmol/(m2·s),N2D1处理次之。

表1 氮密互作对春玉米叶片Pn的影响Tab.1 Effect of interaction between nitrogen and density on Pn of spring maize leavesμmol(/m2·s)

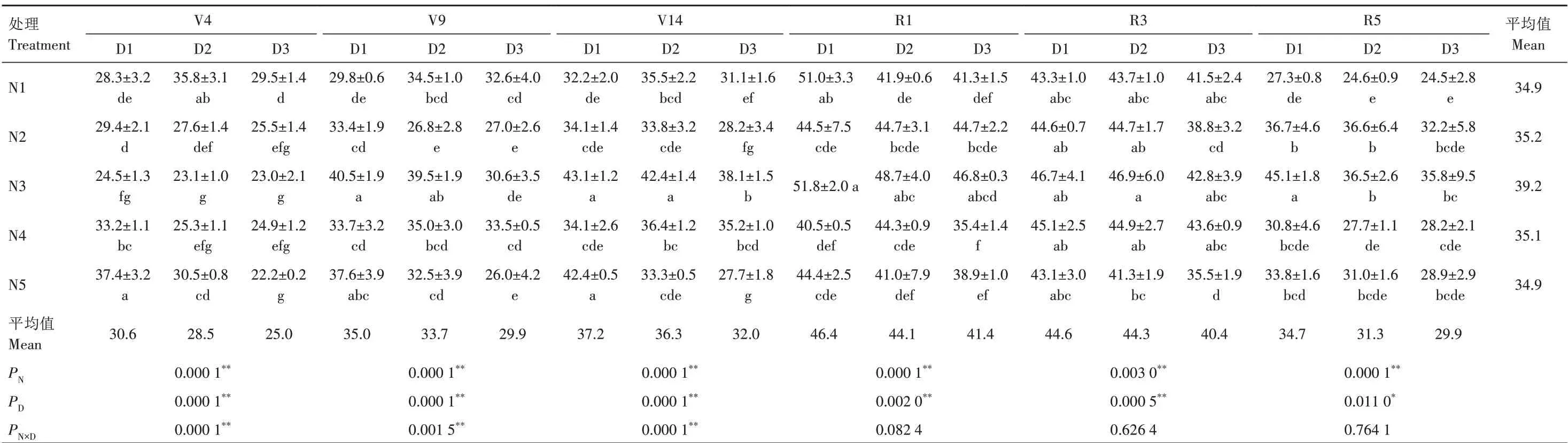

2.1.1.2 Tr 方差分析结果(表2)表明,V4、R1—R5时期,施氮量对春玉米叶片Tr的影响均达到显著或极显著水平;V4—R5 时期,种植密度对春玉米叶片Tr 的影响均达到极显著水平;V4、R1—R5 时期,施氮量与种植密度的交互作用对春玉米叶片Tr 的影响均达到显著或极显著水平。

表2 氮密互作对春玉米叶片Tr的影响Tab.2 Effect of interaction between nitrogen and density on Tr of spring maize leavesmmol(/m2·s)

由表2 可知,随着施氮量增加,春玉米叶片Tr总体上呈先增加后下降的趋势,以N3 处理最高,平均值为5.8 mmol/(m2·s),施氮量对Tr 的影响幅度为16.0%。随着种植密度增加,Tr 总体上呈下降趋势,以D1 处理最高,平均值为5.7 mmol/(m2·s),种植密度对Tr 的影响幅度为11.9%。V4 时期,N2D3 处理Tr 最高,为3.8 mmol/(m2·s),N1D3 和N2D2 处理次之;V9时期,N2D1处理Tr最高,为4.9 mmol/(m2·s),N1D1 和N4D1 处理次之;V14 时期,N2D1 处理Tr 最高,为6.0 mmol/(m2·s),N5D1 处理次之;R1 时期,N5D1 处理Tr 最高,为9.8 mmol/(m2·s),N4D1 处理次 之;R3 时 期,N3D1 处 理Tr 最 高,为9.1 mmol/(m2·s),N3D2 处理次之;R5 时期,N3D1 处理Tr 最高,为6.5 mmol/(m2·s),N5D1处理次之。

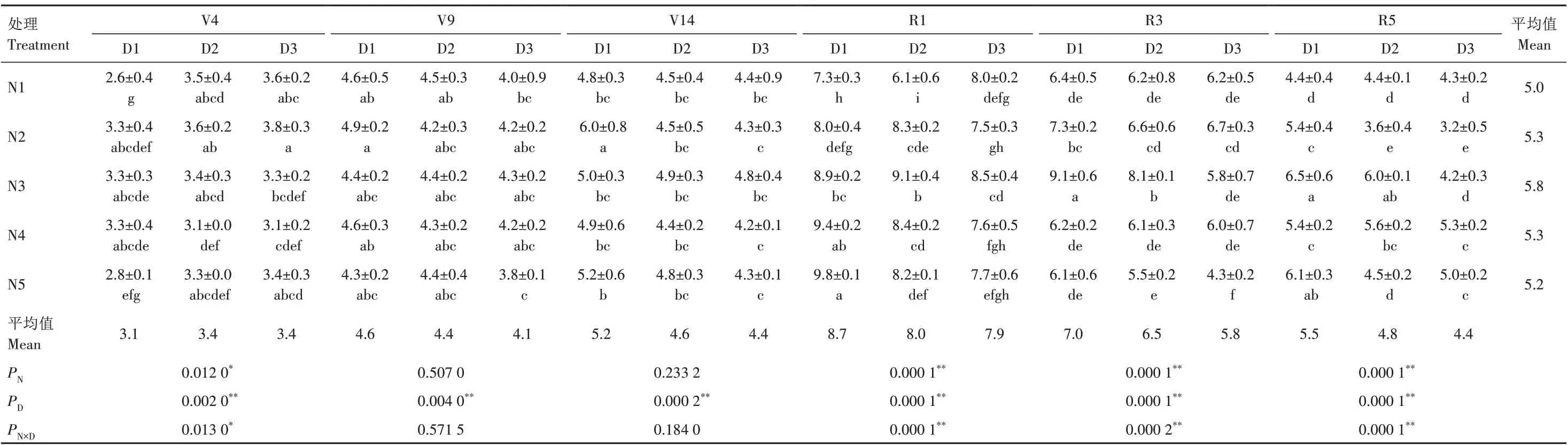

2.1.1.3 Gs 方差分析结果(表3)表明,V4、V9、R1—R5 时期,施氮量对春玉米叶片Gs 的影响均达到显著或极显著水平;V4—R5 时期,种植密度对春玉米叶片Gs 的影响均达到显著或极显著水平;V4、V9、R1—R5 时期,施氮量与种植密度的交互作用对春玉米叶片Gs的影响均达到极显著水平。

由表3 可知,随着施氮量增加,春玉米叶片Gs总体上呈先增加后下降的趋势,以N3 处理最高,平均值为0.45 mol/(m2·s),施氮量对Gs 的影响幅度为15.4%。随着种植密度增加,Gs总体上呈下降趋势,以D1 处理最高,平均值为0.50 mol/(m2·s),种植密度对Gs 的影响幅度为36.1%。V4 时期,N2D1 处理Gs 最高,为0.30 mol/(m2·s),N1D2 和N5D2 处理次之;V9时期,N3D1处理Gs最高,为0.36 mol/(m2·s),N1D2 和N4D1 处理次之;V14 时期,N1D1 和N5D1处理Gs 最高,均为0.31 mol/(m2·s),N1D2、N3D2 和N4D1 处 理 次 之;R1 时 期,N4D1 处 理Gs 最 高,为1.13 mol/(m2·s),N5D1 处理次之;R3 时期,N3D1 处理Gs 最高,为1.13 mol/(m2·s),N5D1 处理次之;R5时期,N1D1 处理Gs 最高,为0.60 mol/(m2·s),N1D2处理次之。

表3 氮密互作对春玉米叶片Gs的影响Tab.3 Effect of interaction between nitrogen and density on Gs of spring maize leavesmol(/m2·s)

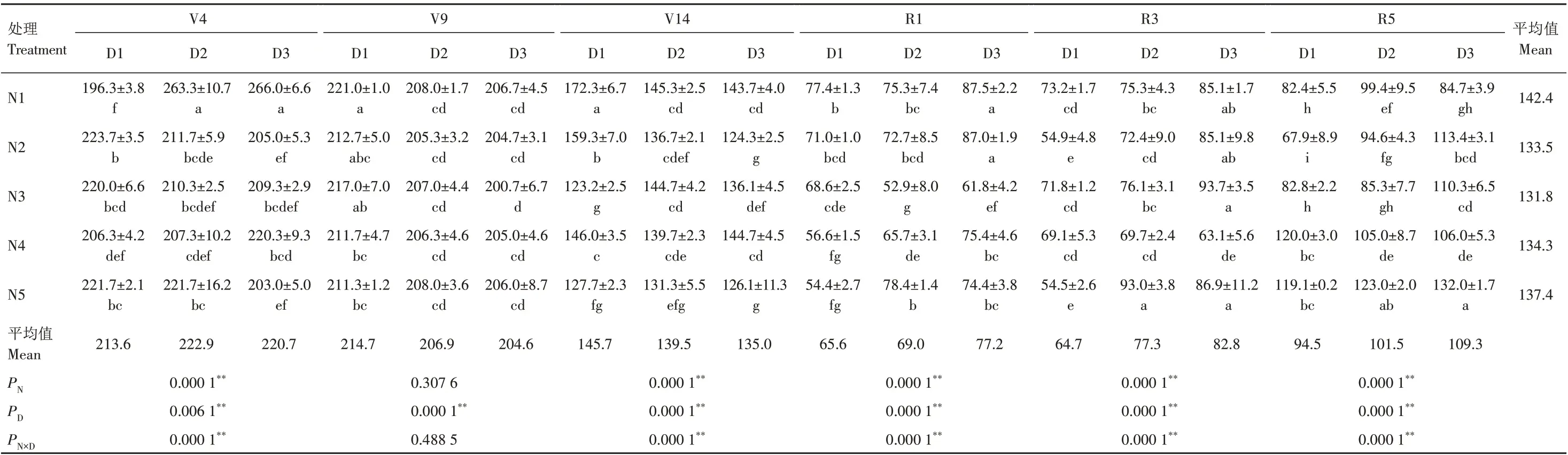

2.1.1.4 Ci 方差分析结果(表4)表明,V4、V14—R5 时期,施氮量对春玉米叶片Ci 的影响均达到极显著水平,施氮量与种植密度的交互作用对春玉米叶片Ci的影响均达到极显著水平;V4—R5 时期,种植密度对春玉米叶片Ci的影响均达到极显著水平。

由表4 可知,随着施氮量增加,春玉米叶片Ci总体上呈先下降后上升的趋势,以N1 处理最高,平均值为142.4 μmol/mol,施氮量对Ci 的影响幅度为8.1%。随着种植密度增加,Ci 总体上呈增加趋势,以D3 处理最高,平均值为138.3 μmol/mol,种植密度对Ci 的影响幅度为3.9%。V4 时期,N1D3 处理Ci最高,为266.0 μmol/mol,N1D2 处理次之;V9 时期,N1D1 处理Ci 最高,为221.0 μmol/mol,N3D1 处理次之;V14时期,N1D1处理Ci最高,为172.3 μmol/mol,N2D1 处 理 次 之;R1 时 期,N1D3 处 理Ci 最 高,为87.5 μmol/mol,N2D3 处理次之;R3 时期,N3D3 处理Ci最高,为93.7 μmol/mol,N5D2处理次之;R5时期,N5D3 处理Ci 最高,为132.0 μmol/mol,N5D2 处理次之。

表4 氮密互作对春玉米叶片Ci的影响Tab.4 Effect of interaction between nitrogen and density on Ci of spring maize leavesμmol/mol

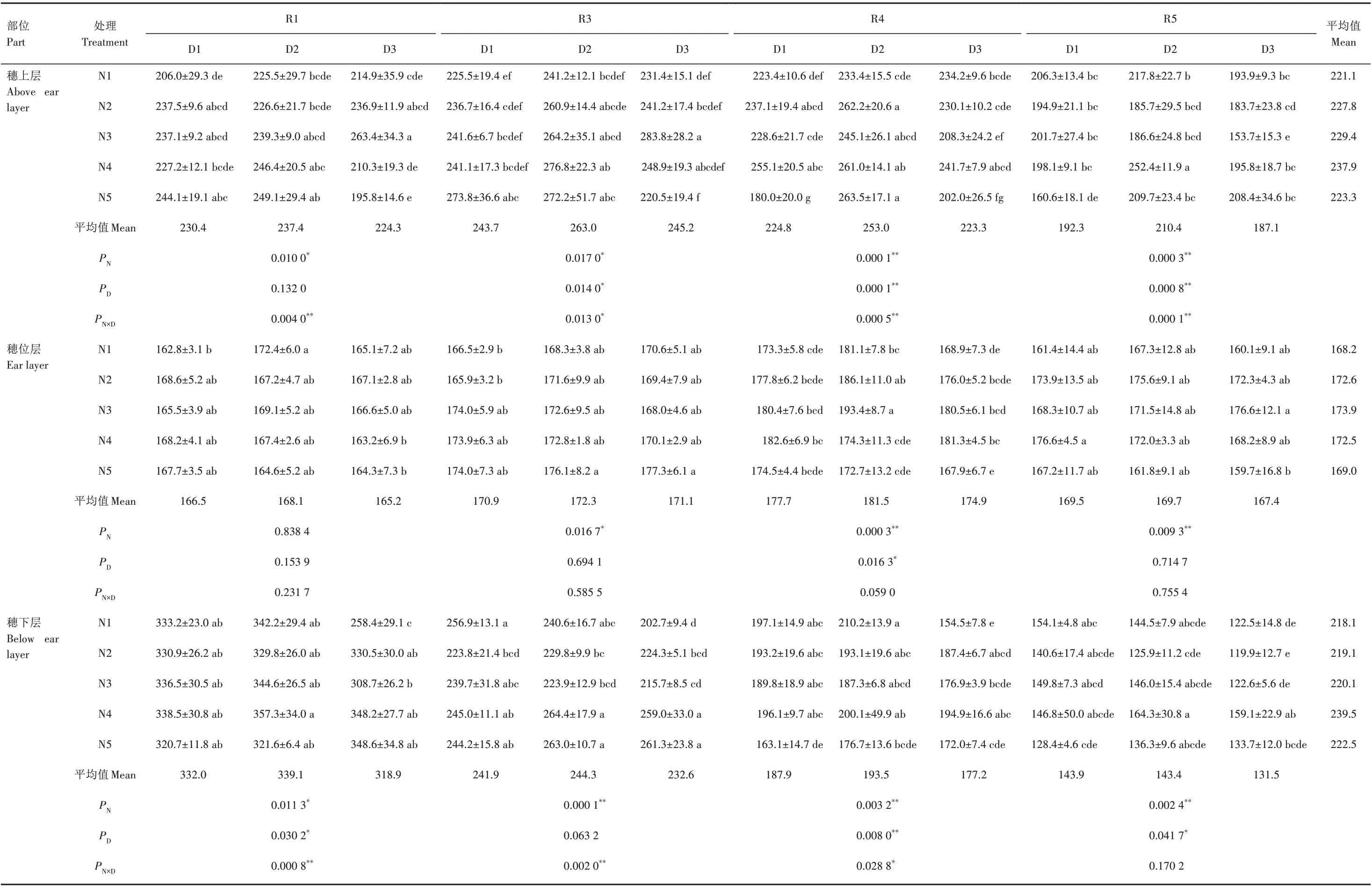

2.1.2 SPAD 方差分析结果(表5)表明,对于春玉米穗上层叶片SPAD,R1 和R3 时期,施氮量对其影响均显著,施氮量与种植密度的交互作用对其影响均显著或极显著,R3时期,种植密度对其影响显著;R4和R5时期,施氮量、种植密度及二者交互作用对其影响均极显著。对于穂位层叶片SPAD,R3时期,施氮量对其影响显著;R4 时期,施氮量对其影响极显著,种植密度对其影响显著;R5时期,施氮量对其影响极显著。对于穗下层SPAD,R1—R5时期,施氮量对其影响均显著或极显著;除R3 时期外,种植密度对其影响均显著或极显著;R1—R4 时期,施氮量与种植密度的交互作用对其影响均显著或极显著。由表5 可知,随着施氮量增加,春玉米叶片SPAD 值总体上呈先增加后下降的趋势,以N4 处理最高,从穗上层至穗下层平均值依次为237.9、172.5、239.5,N3 处理次之,施氮量对穗上层至穗下层叶片SPAD 值的影响幅度分别为7.6%、3.4%、9.8%。随着种植密度增加,SPAD 值总体上呈先增加后下降的趋势,以D2 处理最高,从穗上层至穗下层平均值依次为241.0、172.9、230.1,种植密度对穗上层至穗下层叶片SPAD 值的影响幅度分别为9.6%、1.9%、7.0%。对于穗上层叶片SPAD 值,R1 时期,N3D3 处理SPAD 值最高,为263.4,N5D2 处理次之;R3 时 期,N3D3 处 理SPAD 值 最 高,为283.8,N4D2 处理次之;R4 时期,N5D2 处理SPAD 值最高,为263.5,N2D2 处理次之;R5 时期,N4D2 处理SPAD值最高,为252.4,N1D2处理次之。对于穗位层叶片SPAD 值,R1 时 期,N1D2 处 理SPAD 值 最 高,为172.4,N3D2 处理次之;R3 时期,N5D3 处理SPAD 值最高,为177.3,N5D2 处理次之;R4 时期,N3D2 处理SPAD 值最高,为193.4,N2D2 处理次之;R5 时期,N3D3 和N4D1 处理SPAD 值最高,均为176.6,N2D2处理次之。对于穗下层叶片SPAD 值,R1 时期,N4D2 处理SPAD 值最高,为357.3,N5D3 处理次之;R3时期,N4D2处理SPAD 值最高,为264.4,N5D2处理次之;R4时期,N1D2处理SPAD值最高,为210.2,N4D2 处理次之;R5 时期,N4D2 处理SPAD 值最高,为164.3,N4D3处理次之。

表5 氮密互作对春玉米叶片SPAD值的影响Tab.5 Effect of interaction between nitrogen and density on SPAD of spring maize leaves

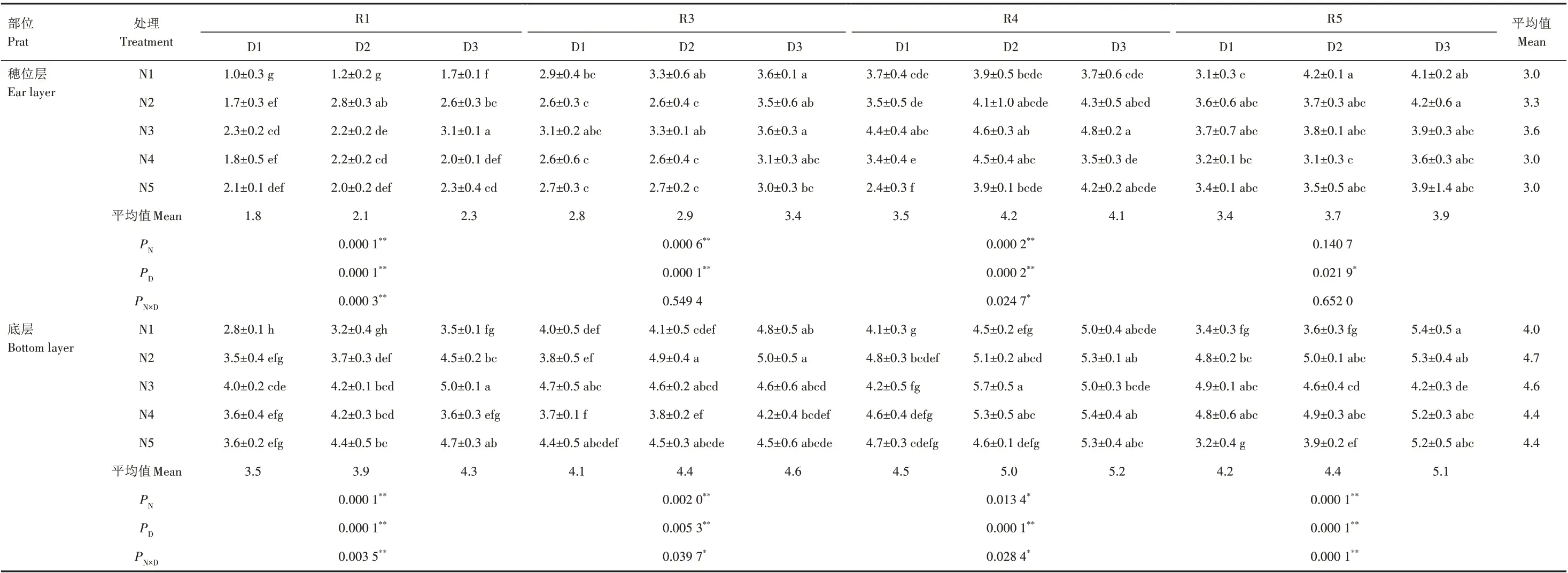

2.1.3 LAI 方差分析结果(表6)表明,对于春玉米穂位层叶片LAI,R1、R3 和R4 时期,施氮量和种植密度对其影响均极显著;R5 时期,种植密度对其影响显著;R1和R4时期,施氮量与种植密度的交互作用对其影响均显著或极显著。对于底层叶片LAI,R1—R5 时期,施氮量、种植密度及二者交互作用对其影响均显著或极显著。

由表6 可知,随着施氮量增加,春玉米叶片LAI总体上呈先增加后下降的趋势,总体以N3 处理最高,穗位层和底层平均值分别为3.6 和4.6,N2 处理次之,施氮量对穂位层和底层叶片LAI 的影响幅度分别为20.0%和17.5%。随着种植密度增加,春玉米叶片LAI 总体上呈增加趋势,以D3 处理最高,穗位层和底层平均值分别为3.4 和4.8,种植密度对穂位层和底层叶片LAI 的影响幅度分别为19.7%和17.1%。对于穗位层,R1 时期,N3D3 处理LAI 最高,为3.1,N2D2 处理次之;R3 时期,N1D3 和N3D3 处理LAI 最高,均为3.6,N2D3 处理次之;R4 时期,N3D3处理LAI 最高,为4.8,N3D2 处理次之;R5 时期,N1D2 和N2D3 处理LAI最高,均为4.2,N1D3 处理次之。对于底层,R1 时期,N3D3 处理LAI 最高,为5.0,N5D3 处理次之;R3 时期,N2D3 处理LAI 最高,为5.0,N2D2 处理次之;R4 时期,N3D2 处理LAI 最高,为5.7,N4D3 处理次之;R5 时期,N1D3 处理LAI最高,为5.4,N2D3处理次之。

表6 氮密互作对春玉米叶片LAI值的影响Tab.6 Effect of interaction between nitrogen and density on LAI of spring maize leaves

2.2 氮密互作对春玉米产量及其构成因素的影响

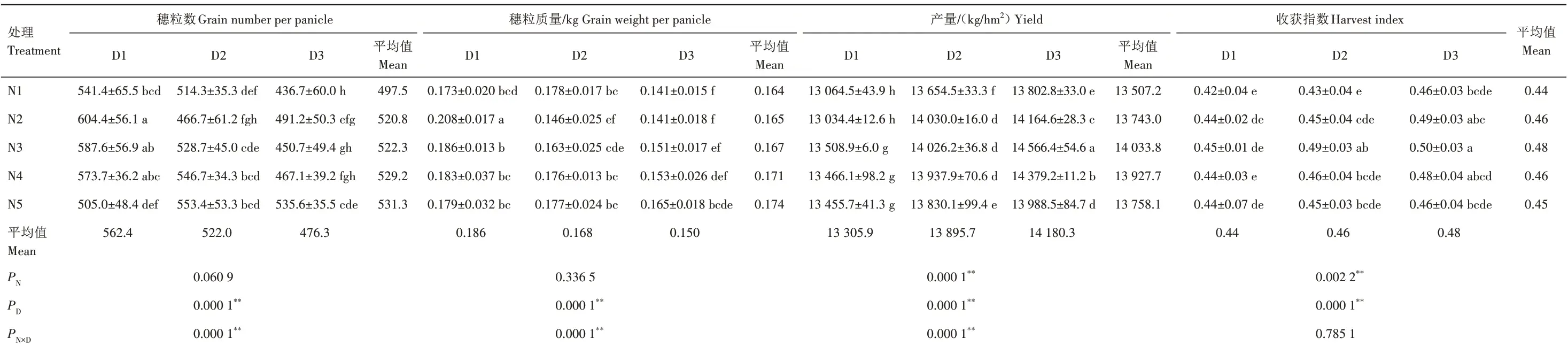

2.2.1 穗粒数和穗粒质量 方差分析结果(表7)表明,种植密度对春玉米穗粒数和穗粒质量的影响均达到极显著水平,施氮量与种植密度的交互作用对穗粒数和穗粒质量的影响均达到极显著水平。

由表7可知,随着施氮量增加,春玉米穗粒数和穗粒质量总体上均呈增加趋势,以N5 处理最高,平均值分别为531.3 粒和0.174 kg,施氮量对穗粒数和穗粒质量的影响幅度分别为6.8%和6.1%;随着种植密度增加,穗粒数和穗粒质量总体上均呈降低趋势,以D1 处理最高,平均值分别为562.4 粒和0.186 kg,种植密度对穗粒数和穗粒质量的影响幅度分别为18.1%和24.0%。与其他处理相比,穗粒数以N2D1 处理最高,为604.4 粒,N3D1 处理次之,为587.6 粒;穗粒质量以N2D1 处理最高,为0.208 kg,N3D1处理次之,为0.186 kg。

2.2.2 产量和收获指数 方差分析结果(表7)表明,施氮量和种植密度对春玉米产量和收获指数的影响均达到了极显著水平,种植密度与施氮量交互作用对产量的影响达到了极显著水平。

由表7可知,随着施氮量增加,春玉米产量和收获指数变化趋势相同,均呈先增加后降低的趋势,均以N3 处理最高,平均值分别为14 033.8 kg/hm2和0.48,施氮量对产量和收获指数的影响幅度分别为3.9%和9.1%。随着种植密度增加,春玉米产量和收获指数均呈增加趋势,D3 处理最高,平均值分别为14 180.3 kg/hm2和0.48,种植密度对产量和收获指数的影响幅度分别为6.6%和9.1%。与其他处理相比,产量以N3D3 处理最高,为14 566.4 kg/hm2,N4D3、N2D3 处理次之,分别为14 379.2、14 164.6 kg/hm2;N2D1 处理最低,为13 034.4 kg/hm2,N1D1 处理次之。收获指数也以N3D3 处理最高,为0.50,N2D3、N3D2 处理次之,均为0.49;N1D1 处理最低,为0.42,N1D2处理次之。

表7 氮密互作对春玉米产量及其构成因素和收获指数的影响Tab.7 Effect of interaction between nitrogen and density on yield and its components and harvest index of spring maize

3 结论与讨论

3.1 氮密互作对春玉米光合性能的影响

光合作用是玉米生长发育的基础。因此,对其光合性能方面的研究一直备受关注[14]。Pn、Tr 和Gs是衡量光合性能的关键指标。玉米籽粒产量与SPAD、Pn、Tr、Gs呈极显著正相关[15]。适量施氮能明显提高春玉米叶片光合性能,延缓穗位叶叶绿素的降解,延长光合作用持续期[14]。蒋达波等[16]研究发现,随着氮素胁迫加剧,玉米叶片的光合色素含量降低,Pn、Tr、Gs 逐渐降低,光合能力减弱。本研究发现,当施氮量从180 kg/hm2降至90 kg/hm2时,春玉米叶片Pn、Tr、Gs 总体上均降低,这与蒋达波等[16]的研究结果一致。李耕等[17]研究结果表明,增施氮肥能延长叶片Pn高值持续期,改善光合性能。本研究结果表明,当施氮量超过180 kg/hm2后,随着施氮量增加,叶片Pn 总体上呈下降趋势。其中,当施氮量由180 kg/hm2增至225 kg/hm2(常规用量[11,18])时,Pn由39.2 μmol/(m2·s)降至35.1 μmol/(m2·s);当施氮量由225 kg/hm2增至270 kg/hm2时,Pn由35.1 μmol/(m2·s)降至34.9 μmol/(m2·s),降幅明显较前一阶段变缓(-10.5%→-0.7%)。说明当施氮量超过常规用量以后,Pn 呈缓降趋势,这与李耕等[17]的研究结果不一致。原因可能是环境条件、土壤肥力和品种不同。叶绿素作为植物进行光合作用的主要色素,其含量与农作物生长状况、氮素含量、产量等有极大的相关性,是农作物长势监测的重要指标[19]。本研究对花后穗下层、穂位层和穗上层叶片的SPAD值进行测定,结果表明,随着施氮量增加,不同层次叶片的SPAD 值总体上均呈先增加后下降的趋势,这与徐灿等[20]的研究结果相似。

本研究结果表明,随着种植密度增加,春玉米穂位层和底层叶片LAI 总体上均呈增加趋势,与胡富亮等[21]研究结果一致。种植密度对Pn、SPAD 值的影响幅度表现为Pn>穗上层SPAD 值>穗下层SPAD值>穂位层SPAD值,即Pn>SPAD,这与陈传永等[22]的研究结果一致。

3.2 氮密互作对春玉米产量的影响

本研究结果表明,随着施氮量增加,春玉米穗粒数总体上呈增加趋势,而产量则呈先增加后降低的趋势,这与白伟等[18]的研究结果一致。本研究结果表明,随着种植密度增加,春玉米穗粒数和穗粒质量总体上均呈下降趋势,这与李超等[23]的研究结果一致;种植密度对产量的影响幅度大于施氮量,这与前人[10,13]的研究结果一致。随着种植密度增加,春玉米产量呈增加趋势。其中,种植密度从6.00×104株/hm2增 至6.75×104株/hm2时,产 量 提 高4.4%,种 植 密 度 从6.75×104株/hm2增 至7.50×104株/hm2时,产量提高2.0%。表明相邻种植密度间的玉米产量增幅随着种植密度增加而减小,这与胡富亮等[21]的研究结果一致。

综合考虑春玉米叶片光合性能和产量,总体以N3D3 处理最优,产量为14 566.4 kg/hm2,收获指数为0.50;N4D3、N2D3 处 理 次 之,产 量 分 别 为14 379.2、14 164.6 kg/hm2,收获指数分别为0.48、0.49。