区域特色农林院校食品专业应用型人才培养新模式的探讨

2022-07-22王振兴范方宇张雪春

王振兴,阚 欢,刘 云,范方宇,郭 磊,韩 龙,张雪春

(西南林业大学 生命科学学院,云南 昆明 650224)

作为我国国民经济的重要支柱产业,食品产业关系着国民营养健康,代表着社会发展水平,是永恒的朝阳产业。2015年,我国主营收入在2 000万元以上规模的食品企业主营业务总收入达11.35万亿元,比2010年增长了87.3%,年均增长约13.4%[1]。伴随着食品产业的快速发展,食品企业对食品专业人才的需求量也大为增加,其中对本科及以上人才的需求量占总体需求的48.27%[2]。科技创新驱动着全球食品产业朝向大健康、高科技和智能化方向发展,同时也不断提高着对食品人才专业技能的要求。

食品专业本科教学是推动食品产业发展的内在动力,主要培养能从事食品及相关方面基础研究、技术开发、分析检测、工程规划、生产管理和市场销售等工作的专业技术人才。我国食品学科起源于1902年中央大学创办的农产与制造学科,并于1949年后得到了迅速发展[3]。目前,我国开设食品科学与工程专业的普通本科高校有230所,开设食品质量与安全的普通本科高校也有145所[4]。但食品专业人才数量的缺口仍然较大,现行人才培养模式不能满足社会对专业型、创新型的食品专业高素质人才的需求。

西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业本科院校,其具体定位为“立足云南、依托西南、面向全国并且辐射东南亚”。随着国家“一带一路”战略的实施,以及国家教育“十三五”建设规划和“双一流”建设规划带来的各种机遇,其区位优势和专业优势尤为明显。西南林业大学食品科学与工程专业设立于2005年,最初下属于林学院的植物资源利用系,后单独成立了食品科学与工程教研室,并在2017年7月升级为轻工与食品工程学院,在2019年又合并到生命科学学院。自设立食品科学与工程专业以来,培养了一批具有林业特色的食品专业人才,其招生情况和就业情况一直较好,目前是生命科学学院的核心专业,具备鲜明的林业特征和地方特色。但同时也存在着财政投入低、师资力量不足、教学设备缺乏、科研基础较弱以及核心竞争力不足等问题。

作为典型的区域性特色型林业高校,如何根据自身特点,面对全球科技创新的浪潮,紧跟行业发展趋势,培养高素质的区域特色型食品专业人才显得尤为重要。本文根据国内外食品专业的现状及西南林业大学食品科学与工程专业的实际情况,提出食品专业应用型人才培养的新模式,以期对于各地方高校如何在全国众多高校食品专业教育中找准定位,培养具备鲜明特色、有较强的应用能力的食品专业人才提供一定的参考。

1 国内外高等院校食品专业的现状及所存在的问题

1.1 我国高等院校的食品专业设置情况

从学科分类上看,食品学科属于一级学科,也是一个交叉融合性很强的学科。在专业分类上,我国理工类高校一般把食品划分在工学,少部分设置为农学,常分设为食品科学与工程、食品营养、农产品加工与贮藏、食品质量与安全以及发酵工程等专业。

我国食品专业本科教学主要为对学生的基础知识和专业技能的培养;课程性质可分为必修课、选修课、实验课和实习部分。在大一大二阶段主要是公共课(英语、政治、数学)和专业基础课(无机化学、有机化学、分析化学、食品化学、化工原理)的学习,大三大四阶段则偏重于专业选修课和实习部分,如工厂企业实习常安排在大四第一学期,而且随着对应用型人才的需求,实习课程所占总课程的比重越来越大。

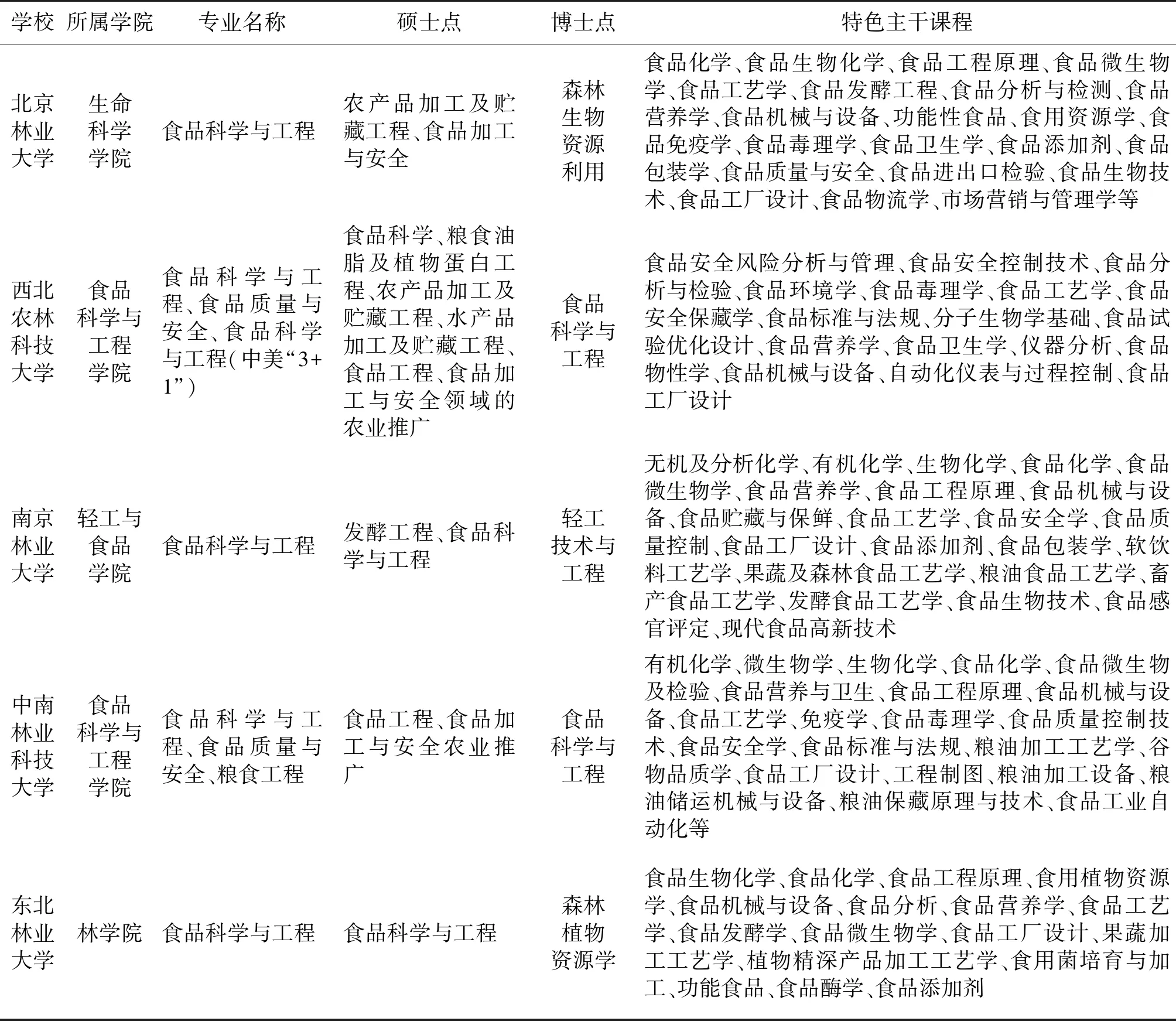

随着食品产业的不断发展,我国高等院校的食品专业也得到了快速发展,许多院校的食品专业已成为品牌专业,大部分高校均单独成立了食品学院,如:江南大学、中国农业大学、南昌大学和华南理工大学、江苏大学等。如:2017年江南大学和中国农业大学的食品科学与工程学科顺利入选了国家教育部发布的“双一流”建设学科[5]。2022年公布的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单中,江南大学、中国农业大学和华南理工大学的食品科学与工程也成功入选[6]。对于国内农林院校的食品专业来说,也大部分单独成立了食品科学与工程学院,并建设有相应的硕士点和博士点(表1),但是也有部分依托于生命科学学院和林学院。

表1 国内部分农林院校食品专业建设情况Table 1 Construction of food specialty in some agricultural and forestry colleges and universities in China

1.2 国外高等院校的食品专业设置情况

在食品方面的制度和体系的建立,以及食品安全等的标准和操作严格程度等方面,呈现出欧洲强于加拿大,其次为美国、澳洲的排名趋势。荷兰的瓦格宁根大学是全球食品专业排名第一的学校,以瓦格宁根大学为核心的荷兰食品谷是全球最有名的欧洲食品谷的中心,我国的伊利集团就在瓦格宁根大学设立有研发中心。除荷兰食品谷外,还有以丹麦东部哥本哈根地区以及瑞典西部为中心的厄勒食品集群,它是世界上最大的食品产业集群,丹麦哥本哈根大学的食品专业也处于全球前列。

在欧美国家,食品营养和食品科学一般分属于不同的两个类别,分别为两个不同的大学院系,这点与国内区别较大。在欧洲,食品科学中重视采用其他学科的手段方法,如:心理学、商学、艺术学等社会科学手段,结合区域饮食文化、消费对象的特点和营养需求等来研究和开发食品。另外,不同的大学各有特色,有些注重基础性研究,有些强调商业化人才培养,有些则重视食品产品设计,如:意大利的米兰工业设计学院开设了单独的食品设计专业。在德国一般将食品专业单独分类,与农业等专业并列。食品专业教育主要由大学和应用科学大学两种机构承担,分别培养研究型和应用型食品人才,其主要定位为专才型培养模式,学生毕业后拿到文凭和学位即获得国家认定的工程师头衔,具备独立从业资格,不必再接受职业岗位培训[7]。而且德国高校非常重视培养学生的经济管理方面的相关知识和能力,在课程设置上也开设了一定数量的经济管理类必修课程。

美国开设食品科学与技术专业的学校不多,综合排名前100名的学校只有约31所设置了专门的食品系,其中大部分为公立大学,并且综合排名大多数在50名以后。但是由于美国食品加工产业发达,食品专业的就业环境较好,根据美国食品技术协会的官方统计,食品专业博士的平均起薪大概为7万美金/年,本科约4万美金/年[8]。美国的一流理工科大学在专业设置上把食品归属于农学,常与其他专业一起归属于农学院或者环境科学学院,属于通才型培养模式,主要以培养通用型的人才为目标。部分大学与公司结合较为紧密,毕业后通常在企业进行具体的技能培训。美国食品专业与国内的食品专业课程区别较大,除一些通用的基础专业骨干课程外,还包括了一些人文社科类课程,实习实验课比重也比较大,且不同高校之间课程的差异也很大。学生在前两年可以自由选择修读基础课程,大三、大四的课程则分为必修、限选和选修课,主要有:食品加工与保藏、食品工程与机械、食品质量管理和市场营销等专业课程,以及大量的专业实习和实验。目标是使学生熟练掌握食品科学仪器和加工设备的使用,并在食品工业企业和政府相关部门获得有价值的实习经验。还有一些学校会开设食品科学相关专业课程和商业化课程,如:农业与生物工程、动物科学、植物科学、市场营销以及农业商业营销等[9]。

1.3 我国食品专业教学培养中所存在的问题

与国外相比,我国由于近代工业化和教育的相对落后,导致在食品专业的教学方面还存在一些不足之处,主要表现为:1)培养体系落后,多数高校还是延用多年前的培养方案,人才培养目标模糊,用理科或者农科思维培养人才,偏离了培养工科人才的目标;2)课程设置不合理,通识课所占比重大,工程教育偏少,实践应用能力不足;3)教师实践经验少,过分强调科研,讲授内容大部分为原理、公式、设备结构等,对于公式推理、工程计算、数据分析等实践内容少;4)实验基地少,学生动手能力和企业实操能力不足[10]。除部分具有相关“双一流”学科的学校以及具有一级学科博士点和部属的985、211高校外,许多高校尤其是农林类高校的食品专业普遍存在着专业定位不明确、专业知识陈旧、专业口径狭窄、知识结构单一、毕业生适应性较差、有限资源投入不足、人才培养质量偏向于农科以及没有突显食品科学与工程的工科特色等缺点[11]。表现形式有:基础课和专业课划分过细、分量偏重和学时偏多,选修课种类较少、内容陈旧以及课时结构不足,部分老师思维落后,采用的教材和讲课内容老旧,不能紧跟最新的前沿技术。近年来,我国高等教育开始强化“应用型”的特色,但各高校在进行应用型食品专业人才培养时,未考虑到食品行业和企业的真正需求,仍是以学科为主线,而不是以应用能力为主线去设计培养方案,导致毕业生在接收新知识方面的能力不足、实践能力较弱,仍难于满足新形势下对应用型人才的需求。

1.4 部分国内高校的食品专业教育改革措施及成效

20世纪80年代后,人们开始认识到:在应用型人才培养的过程中,培养学生应用和创新能力的关键在于开展实践教学,国内外高等教育界开始普遍重视实践教学、强化应用型人才的培养,提高学生职业素养和就业竞争力。

目前,国内一些高校开展了食品专业的应用型、创新型人才培养新模式的研究和探索,如:四川农业大学开展了“食品科学与工程创新型人才培养模式”,通过修改培养计划,建设 “食品卫生学”精品课程,投入资金增添实践设备,加强实践教学课程的建设。通过3年的建设,该校食品专业的就业率、考研率均有明显提高[12];湖北文理学院提出了“211”人才培养模式,即“两年基础,一年专业,一年实践”,通过新模式的实施,该校考研录取率从6.77%上升到11.79%,毕业生协议就业率从57.6%上升到75.86%[13];广东石油化工学院实行了食品科学与工程专业“3+1”校企合作人才培养模式,学生通过3年在校学习,最后1年在公司系统实习,形成产学研相结合的创新型人才培养模式[14];沈阳师范大学则实行了食品科学专业研究型导师和教学型导师的“双导师制度”,分别针对创新型本科生培养的自主学习和创新实践两大模块进行全程指导,均取得了良好效果[15];江苏大学专门开设了创造学类课程,加强对食品专业本科生创新和实践能力的培养,引导其参加科研项目,开展多元化的科技活动[16];宜春学院根据自身特色,从课程设置、课程实践、导师制实践以及毕业训练和职业道德教育等方面,开展了地方区域性高校食品专业应用型人才培养模式的探索[17];黑龙江八一农垦大学采用了“3+2” (于教育课、基础课、专业基础课3个平台加上专业课和实践教学2个模块)的人才培养模式,并在此基础上构建了食品专业开放性实验教学体系,充分利用实验教学资源,调动了学生的积极性和创造性[18]。这些探索和研究都是结合学校自身特点所进行的人才培养模式改革探索,都取得了较好的成果。

2 构建区域特色型林业大学食品专业的相关措施

西南林业大学作为我国西部地区唯一独立设置的林业本科院校,具有独特的区域性和特色性优势,根据自身特点,借鉴国外发达国家和国内其他高校先进成熟的经验方法,经过几年的改革和实践,初步探索出了一些切实有效的方法和手段,构建起区域特色型林业大学食品专业本科教学培养的新模式,以培养具备实践能力的高素质食品专业人才为主要目标,主要开展了以下几点措施。

2.1 加强实践能力的培养

学生从大一开始在学院层面分配导师,导师均为本专业、本学院的相关任课老师或校内外知名专家,重点以食品专业和生物专业导师为主。利用导师在专业知识、社会实践、人生阅历等方面的丰富经验,对学生的生活指导、专业知识培养、科研活动、学习方法、实践创新能力、就业择业等方面进行全方位的指导。鼓励学生尽早进入导师团队开展科研或参加社会实践课题,利用导师和研究生的带动作用,提升本科学生的社会实践和科研动手能力。

2.1.1 鼓励学科交叉

近3年食品专业本科生的导师中,专业外导师占据三分之一以上,包括了生物技术、微生物学、动物科学、植物学、栽培学、果蔬贮藏保鲜、有机合成、企业经营等方面的专家,让学生既能学到本专业的知识,又能与其他学科进行有机融合。其中,尤其是与生物学科的交叉融合取得了较好的效果,近年来食品专业学生的毕业课题均偏向于生物技术、微生物发酵、分子生物学以及食品方向的课题。

2.1.2 加强校企联合

通过与省内知名和特色食品企业如:益海嘉里、统一食品、猫哆哩、高上高食品等的积极对接和联系,加强学生在工厂和企业实习的环节,增加其企业实习机会和时间。开设专业实践课程和兴趣小组,在校运动会和新生报到等大型校园活动期间,联系食品企业承接特色果蔬饮料、糕点的展示、宣传、品评和销售等,并指导学生结合企业需求,开发生产藜麦食品、核桃花食品、滇式肉制品、青梅果酒、刺梨饮料、玫瑰花酒等产品,提高了学生的动手能力和实践技能。

2.1.3 培养 “互联网+”创新人才

通过“食品发展前沿”和“现代食品高新技术课程”,给学生介绍互联网时代食品产业的变革,拓展食品网络交易平台安全监管知识,普及食品溯源体系规范;培养学生的互联网操作技能、“互联网+”创新思维、信息化时代的学习能力、知识整合能力、网络信息辨别能力;邀请数位“互联网+”方面的专家和企业管理专家对学生进行培训,并与学校的“互联网+”、网络创业等培训相结合,培养了一批“互联网+食品产业”创新人才,并鼓励学生创新创业,孕育出数个创业团队。

2.2 优化课程内容和培养计划

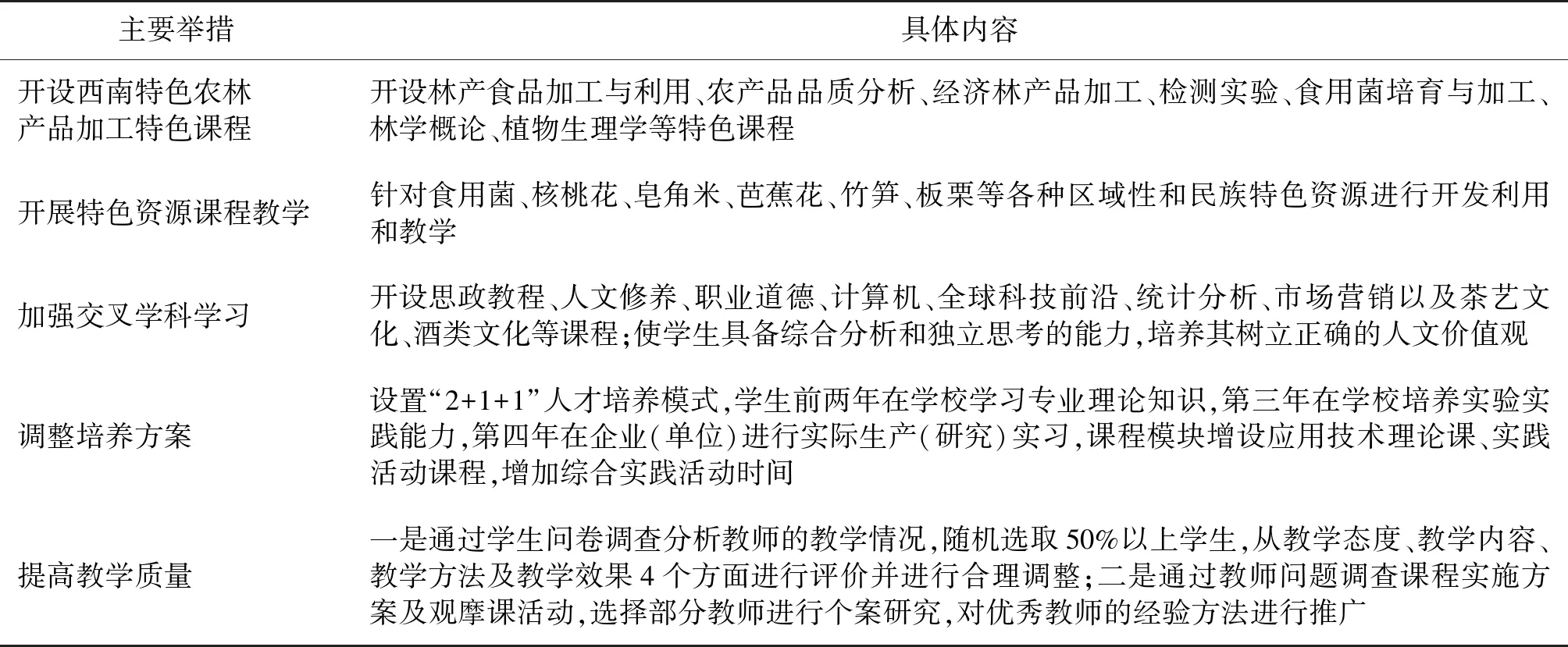

通过调研省内和国内知名的食品专业院校的教学内容、教学大纲、教学学时、教学方法等,重点对江南大学、中国农业大学、南昌大学、华南理工大学、云南农业大学等省内外食品专业优势学校进行调研。在保证食品专业主干课程的前提下,根据西南林业大学处于西南区域、辐射东南亚的区位优势以及在林业学科上的学科优势,调整教学内容和教学方法,尤其针对区域性和民族特色资源进行了重点讲授,以实现食品课程教学内容整体优化,主要采取了以下措施(表2)。

表2 西南林业大学课程结构和培养计划优化的主要举措Table 2 Main measures to optimize the curriculum strcture and training plan of southwest forestry university

2.3 构建开放性实验体系和创新实践平台

在原有食品工艺实验室和食品分析实验室的基础上,构建开放性实验体系。实行全方位开放模式,对学生实行实验时间开放、实验内容开放、实验设备开放以及实验人员开放的措施。学生可根据自己的兴趣爱好自主选择实验题目,查阅资料并设计实验方案,联系相应的实验室,指导教师帮助学生修改方案,通过开展实验,查找问题、分析原因,及时总结从而完成实验项目,并将成果转化为文章、专利和产品等形式。

建立学生课外科技实践活动平台,通过导师指导和创造一定的条件,鼓励学生参加科研项目和创新创业项目,如:老师的科研项目,“全国大学生食品工程虚拟仿真大赛”,并积极报名参加各级科技创新基金项目“挑战杯”全国大学生创业大赛、大学生创新创业大赛等,以激发和培养学生的科研能力和创新能力。

2.4 建立校企合作人才培养模式

原来的校企合作人才培养模式一般把学生的实习实践时间安排在大四阶段,导致学生在大学前三年缺乏相关的认识实习和生产实习,单纯的理论课学习效果不佳。另外由于种种未知性,学生的毕业去向、实习去向与培养方案中的培养目标和能力要求不匹配,这样容易导致学生的选择缺乏灵活性,以及造成实习企业的与学生之间的矛盾。

因此,通过与益海嘉里、统一食品、猫哆哩、北京力德力诺生物技术有限公司、云南力德泰克检测技术有限公司等多个校外食品相关企事业单位建立稳定的合作关系,邀请企业人员为学生讲课并担任校外导师,从而构建起新型的校企合作人才培养模式。大四实习期间实施由校内导师和校外导师共同指导的“双导师”制度,通过与企事业单位的深度对接,实行 “订单式”培养,培养符合市场和企事业单位所需要的人才。同时,根据用人单位和学生的反馈评价教学内容和教学方法的调整是否适宜;根据学生问卷调查、教师调查分析和企事业单位调查分析的结果剖析教学中所存在的问题,再进一步优化和调整。通过“目标—调整—调查—反思—再调整—再实施”的反思式方法,研究最优的人才培养模式。

3 构建区域特色型林业大学食品专业的成效

通过构建区域特色型林业大学食品专业的改革和实践,西南林业大学食品专业取得了良好的成绩和经验,具体表现在:1)学生的学习能力得到了大幅度提高,学生通过实验实践和实际生产(研究)掌握了食品加工、分析、生产的实践技能,毕业生的一次性毕业率和获得学位率连续3年为100%,相比之前(95%)提升了5%;本科生参与国家及省部级项目4项,发表国内外核心论文14篇,其中以第一作者发表论文数达3篇;申报专利3项;考研率不断提升,从2016年的8%提升到28%。2)通过开放性实验体系和实践平台,培养了学生的实践和动手能力。目前已有5位同学通过自己的兴趣自主选择了毕业课题;2017级本科生参加第二届全国大学生食品工程虚拟仿真大赛(西部赛区),2支队伍均获得了一等奖的优异成绩;以本科生为主体申请国家级、省级大学生创新创业大赛项目3项、省级校级大学生创新基金4项。以2014、2015、2016和2017级食品专业学生为团队负责人的“玫瑰花茶”“M&Y高原特色营养系列食品”“云绿可食用餐具”“核桃花系列休闲食品”等创新项目分别获云南省 “互联网+”团队金、银奖和西南林业大学 “互联网+”大学生创新创业大赛校级金、银奖等奖项。3)创业人数不断增加,其中2011级一位毕业生创办了集刺梨种植、刺梨果酒加工生产、线下+互联网销售为一体的企业,带动了几十户农户实现了增收。

4 结论

西南林业大学基于自身区域性特色林业大学的特点,对食品专业应用型人才培养的新模式进行了探讨,培养了一批具有鲜明的区域性和林业特色、同时具有较好的实践能力的食品专业人才,可为各地方食品专业院校的教学理念、管理机制、培养模式等方面提供一定参考和借鉴。但目前所实施的食品专业应用型人才培养新模式仍存在许多不足之处,今后也将不断进行摸索和论证,以进一步优化和完善区域性特色林业大学食品专业应用型人才的培养模式。