不同剖宫产手术时机对瘢痕子宫再妊娠应激反应及分娩风险的影响

2022-07-22初振豪

初振豪 乔 宠

中国医科大学附属盛京医院产科,辽宁沈阳 110001

瘢痕子宫主要是指因既往剖宫产史或因子宫手术等操作导致子宫留下瘢痕的常见妇科疾病。随着现代医疗技术的不断发展、宫腔镜的不断普及,子宫纵隔手术或者粘连分解所导致的子宫肌层损伤也被归纳到瘢痕子宫的范畴[1]。近年来,我国剖宫产率仍然处于较高的水平,加之二孩政策的全面开放及实施,也使得瘢痕子宫再次妊娠率呈现升高的趋势[2]。由于恐惧子宫破裂等分娩风险的出现,绝大多数产妇仍然会将剖宫产作为首选的分娩方式。研究表明,瘢痕子宫再次剖宫产手术导致的风险要明显高于非瘢痕子宫妊娠,应激反应较大,容易对孕妇及胎儿健康造成影响,甚至为手术及麻醉医生带来较大的工作压力[3-4]。有报道指出,瘢痕子宫再次分娩时,所选择的剖宫产手术时机至关重要,其被认为是影响妊娠结局的一个重要因素[5]。现中国医科大学附属盛京医院(以下简称“我院”)就不同剖宫产手术时机对瘢痕子宫再妊娠的应激反应及分娩风险的影响进行研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院2017 年5 月至2020 年5 月收治的105 例瘢痕子宫再妊娠产妇,根据不同的择期剖宫产手术时机分为37 周≤孕龄<39 周组(A 组,50 例)及孕龄≥39 周组(B 组,55 例)。A 组年龄28~36 岁,平均(30.25±1.57)岁;体重指数23.4~26.1 kg/m2,平均(25.01±0.54)kg/m2;子宫底厚度0.4~0.7 mm,平均(0.56±0.14)mm。B 组年龄27~35 岁,平均(30.31±1.60)岁;体重指数23.1~26.5 kg/m2,平均(25.10±0.49)kg/m2;子宫底厚度0.4~0.8 mm,平均(0.55±0.13)mm。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。本研究通过我院医学伦理会批准。

纳入标准:①符合《剖宫产手术的专家共识(2014)》[6]中关于择期剖宫产术的操作标准;②二次分娩,首次分娩形式为剖宫产;③孕妇及胎儿状态良好;④单胎妊娠;⑤主动配合并同意体格检查;⑥知情同意。排除标准:①合并其他类型的妇产科疾病;②合并精神类疾病或认知功能障碍;③全身感染性疾病或血液性疾病;④合并肝肾功能障碍及心血管疾病;⑤对治疗依从性较差;⑥合并其他可对本研究结果造成不良影响的疾病。

1.2 研究方法

①术前准备:两组孕妇入院之后均给予常规的剖宫产术前检查,如胎心监测、测量腹围及宫体高度等,进行常规术前腹部准备,留置导尿管,并做好备血及产后出血、子痫的抢救药品,同时做好新生儿的复苏准备工作。②手术:行子宫下段横切口,切口高度根据胎儿的头位来判断,以胎头最大径线所在水平即下段最膨隆处为宜。为患者实施横弧形手术切口,切口位置为子宫下段膀胱腹膜折返下方约2 cm 处,长度为3 cm,钝性撕开10~12 cm。待胎儿娩出后,对瘢痕处进行观察,判断是否存在异常的情况,一旦出现立即处理。

1.3 观察指标

1.3.1 应激状态 分别在分娩前及分娩后24 h 采集孕产妇空腹外周静脉血5 ml,3000 r/min 离心5 min,离心半径为10 cm,取血清,放射免疫法检测醛固酮(aldosterone,ALD)、去甲肾上腺素(norepinephrine,NA)及皮质醇(cortisol,Cor)水平。

1.3.2 并发症发生率 常见并发症类型包括了产后出血、盆腹腔粘连、感染、手术损伤(膀胱损伤、肠管损伤、输尿管损伤)以及血栓形成等。

1.3.3 妊娠结局 妊娠结局包括产后出血量、住院时间、新生儿体重、新生儿Apgar 评分[7]、新生儿呼吸系统疾病、新生儿死亡、产褥感染。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差()表示,比较采用t 检验;计数资料用例数和百分率表示,比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组分娩前及分娩后24 h 应激状态指标比较

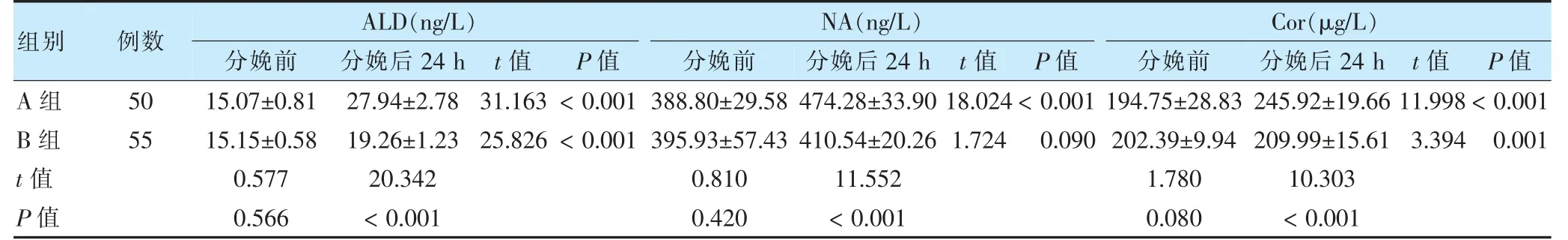

分娩后24 h,两组ALD、Cor 水平高于分娩前,A 组NA 水平高于分娩前,差异有统计学意义(P <0.05)。分娩后24 h,B 组ALD、NA、Cor 水平低于A 组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 两组分娩前及分娩后24 h 应激状态指标比较()

表1 两组分娩前及分娩后24 h 应激状态指标比较()

注 ALD:醛固酮;NA:去甲肾上腺素;Cor:皮质醇

2.2 两组并发症总发生率比较

B 组并发症总发生率低于A 组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表2。

表2 两组并发症发生率比较[例(%)]

2.3 两组产后出血量、住院时间、新生儿体重及新生儿Apgar 评分比较

B 组产后出血量少于A 组,住院时间较短于A 组,新生儿Apgar 评分高于A 组,差异有统计学意义(P <0.05);两组新生儿体重比较,差异无统计学意义(P >0.05)。见表3。

表3 两组产后出血量、住院时间、新生儿体重及新生儿Apgar 评分比较()

表3 两组产后出血量、住院时间、新生儿体重及新生儿Apgar 评分比较()

2.4 两组新生儿呼吸系统疾病发生率、新生儿死亡率、产褥感染率比较

两组均未出现新生儿死亡现象。B 组新生儿呼吸系统疾病发生率低于A 组,差异有统计学意义(P <0.05);两组产褥感染率比较,差异无统计学意义(P >0.05)。见表4。

表4 两组新生儿呼吸系统疾病发生率及产褥感染率比较[例(%)]

3 讨论

鉴于再次实施剖宫产术常存在的不良反应及分娩风险,使得瘢痕子宫再次实施剖宫产的时机及手术操作策略成为产科医生面临的研究重点[8-9]。报道指出,瘢痕子宫多见于剖宫产术后、子宫肌瘤剔除术后或者特殊部位异位妊娠术后等,但其中仍然以剖宫产术后瘢痕子宫最为常见[10-11]。另外,瘢痕子宫后再妊娠的分娩方式也需要进行进一步研究与分析,以保证分娩的安全性。结合既往工作经验发现,社会因素及瘢痕子宫均可作为剖宫产率不断升高的常见原因,可包括以下几点:①孕妇本身恐惧因阴道分娩所产生的疼痛;②初产年龄较高,过分担心新生儿的安全,认为剖宫产安全性相对较高;③在面对巨大儿、脐带绕颈、胎儿宫内窘迫时,产科医生则相对放宽剖宫产的手术指征;④孕妇家属的主张;⑤孕产妇自行要求在某特殊日期分娩等[12-14]。

结合既往研究经验可知,瘢痕子宫再次剖宫产手术时机的合理选择至关重要,同时也被认为是影响妊娠结局的一个重要影响因素。原因是相对于非瘢痕子宫而言,不同瘢痕子宫再次剖宫产时机可带来不同的负面影响,较为常见的包括产后出血、产褥期感染、手术损伤以及盆腔粘连等,同时瘢痕子宫的存在也会在一定程度上增加前置胎盘、胎盘植入、引产时或产后大量出血所导致子宫切除的风险。因此,再次手术的实施不仅需要保证胎儿成熟,同时要在子宫可能破裂前实施[15-17]。有研究报道显示,与妊娠超过39 周的新生儿比较,妊娠37~38 周接受剖宫产的瘢痕子宫孕妇在足月妊娠的前提下分娩的新生儿呼吸系统疾病发病率较高,为此,多主张在妊娠39 周后实施剖宫产以降低新生儿并发症的发生风险以及新生儿死亡率,但也有研究呈相反的观点[18-19]。

本研究结果显示,分娩后24 h,两组ALD、NA、Cor 水平较高;B 组ALD、NA、Cor 水平低于A 组。可见无论何种剖宫产时机均会在一定程度上引起应激反应,原因是剖宫产手术操作、麻醉处理等可作为外界应激源导致应激反应指标升高,但孕龄≥39 周产妇应激状态较低,可能与当前母婴状态更加平稳有关,具体机制仍需深入研究[20-21]。本研究结果显示,B 组并发症发生率低于A 组,出血量少于A 组,住院时间较短于A 组,新生儿Apgar 评分高于A 组。提示孕龄≥39 周产妇整体剖宫产手术安全性及妊娠结局表现更好。不过仍需注意的是,无论何种手术时机下,均需要提前做好急诊剖宫产手术的准备,例如出现先兆子宫破裂或者其他指征时[22-23]。另外,对于接受过两次以上剖宫产或其他子宫手术者,孕期需要对孕妇子宫肌层的连续性进行密切观察,酌情讨论手术时间,以制订最佳的分娩方案[24-27]。同时,在实施手术前需要对患者的病史进行详细询问以及科学评价,包括前次手术原因、术中及术后情况等,综合评估再次剖宫产手术的操作时机,保证手术安全性。

综上所述,对瘢痕子宫再妊娠的孕妇孕39 周以上进行剖宫产术不仅可减少应激反应,同时也降低并发症的发生率,获得更好的妊娠结局。在今后的研究中可进一步扩大样本量,延长随访时间,以此对最佳分娩方式进行探讨。