现代性视野中吴夔艺术实践研究 ①

2022-07-22南京大学金陵学院艺术学院江苏南京210031

赵 娜(南京大学金陵学院 艺术学院,江苏 南京 210031)

师 雨(南京艺术学院 艺术研究院,江苏 南京 210013)

一、引言

艺术实践和创作在不同地区不同历史时期都是社会文化的重要组成部分,其作为社会文化表征蕴含着历史进程的具体细节。近现代以来,由于传统文化受到西方文化的冲击,对于传统艺术创作理念及方法的思考热情空前高涨,这一时期艺术创作与国家命运共起伏。对于现代性或者近现代美术史的关注,是多元文化背景下,与国家认同、地方文化特点等息息相关的问题。

在多元化并存的趋势中,近代以降的“中国经验”的现代性需要合理定位,“近代以来直到当下所生发的‘中国经验’需要我们对其进行合理定位,正视中国美术现代转型的特殊性和创造性,这样不仅是实现自身的文化认同,同时也是丰富世界文化多样性的内涵之义”。中国艺术现代性是无数先辈不断探索不断建构的过程,不论在精神理论方面还是艺术实践方面,裹挟在时代洪流中的个体经验都是其重要的组成部分,目前宏观角度的学术建构已经颇具规模,个体理论家、艺术家的研究也较为丰富。本文在对近代已降美术现代性的问题关注下,发现一批关于吴夔(1914—1970)的文献与图像资料,在初步整理和研读后,发现其在当时历史背景下,进行了包括漫画、木刻画、油画、中国画、壁画、电影海报、剧社、音乐会等的艺术实践,其探索的过程显示了其被历史遮蔽的现代艺术实践特性,故而不藏漏笔,尝试将该选题呈现。

二、吴夔生平艺术实践活动

吴夔生于1914年11月, 1933年8月考入上海美术专科学校西画科,期间转读北平艺专一学期,转读上海新华艺专一学期,1936年毕业于上海美专。吴夔在此期间学习了西洋画技法,在大亚影片公司担任电影布景师。日本侵华战争开始后,曾经在石启运介绍下参加了“七君子”发起的抗日救亡运动。

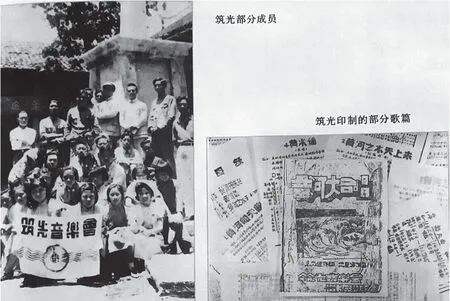

1936年,吴夔从上海美专毕业返回贵阳。彼时加入了沙陀话剧社(图1),兼任过该团体中顾问、舞台美术、编导、社长等职,该团体由中共贵阳县工委直接领导的宣传抗日救亡重要的进步群众组织。“沙驼”成立的当天晚上,便向贵阳各界作了第一次公演,剧目是田汉编剧的《杨子江暴风雨》、于伶编剧的《刘汉卿之秘密》《九一八以来》三个独幕剧,其中《杨子江暴风雨》的演出剧照在上海的戏剧刊物上发表。这些剧目希冀唤起大众对于当时国难当头的共情,希望有更多人加入到救国的行动中来。

图1 沙陀话剧社部分成员合影,右一为吴夔

1937年初,吴夔担任贵州省立都匀师范学校美术教师,并于1938年初调入贵州省立贵阳一中,1937年经时任中共地下党贵阳县委书记谢凡生、青年委员高言志介绍,秘密加入了中国共产党,并担任贵州地下党文委,直属工委书记秦天真领导。在教师职业的掩护下,他负责联系并指导抗日进步团体“筑光音乐会”,举行了一系列爱国演出活动(图2)。1938年春夏期间,吴夔接任沙驼话剧社社长,期间广泛吸收流亡到贵州的戏剧界人士。同时,他作为李桦创办的木刻函授班的学员,组办“绘画木刻研究会”等组织。该时期他们创作大量水彩、版画、油画、中国画、漫画、抗日宣传壁画等用于抗战宣传。沙陀剧社巡回贵州山区多地演出,同时巡展了其创作的抗战木刻作品。在筑光音乐会巡回演出期间,吴夔与刘才雄在当地岩壁上绘制大幅抗战宣传画。贵阳学者乐黛云曾经著有散文《父亲与童年》,其中有所提及:“我印象特别深的是有一位美术老师,我至今还记得他的名字叫吴夔。我所以记得这个名字是因为夔字太难写,母亲教我写了很多遍。他教学生用当地出产的白黏土做各种小巧的坛坛罐罐,然后用一个铜钱在上面来回蹭,白黏土上就染上一层淡淡的美丽的绿色。他又教学生用木头雕刻简单的版画,我记得刻的大都是肌肉隆起的臂膀,还有喊叫的张开的大嘴。版画上大都刻着抗日的大字标语。学生们都很喜欢他,特别是我的小姨,母亲唯一的妹妹,当时也是贵阳一中的学生。父母在乡间很少招待客人,这位吴先生却是例外,记得他来过好几次。”

图2 筑光音乐会部分成员合影以及曲单

在这些艺术活动之外,吴夔与进步人士共同发起创办《民众旬刊》,积极宣传抗战思想,同时参与“拉丁化新文字研究会”,编辑油印会刊《开荒》以推进汉语拉丁化运动。据《抗战时期西南的文化事业》载:“在贵阳有过较大影响的,还有青年画家、昆明人吴夔,他在上海美专读书期间,曾追随沈钧儒、邹韬奋、李公朴等民主主义战士,从事抗日救亡活动。美专毕业后,来到贵州,先在都匀师范任教,尔后又到贵阳中学任美术教员。他在中共地下党的领导下,开始自觉从事抗日宣传活动,采用巨幅壁画扩大宣传效果。如他在贵阳南郊倒岩路的岩壁上,用有力的线条,强烈的色彩,描绘了一位义勇军战士手持大刀杀向日寇的形象。壁画出现后,围观者络绎不绝,人们争相转告,以一睹为快。在抗日战争的前几年中,贵阳的大街小巷时常可以看见吴夔创作的充满抗日意识的漫画、木刻画、油画和中国画。贵阳的书肆中,有时也能买到他宣传抗战的画册。”在这段时期,徐悲鸿曾避难于贵阳,和吴夔共谈国事以及艺术创作等,十分投机,故而徐悲鸿绘制一幅雄鸡并题款相赠,表达了对于当时国家振兴与雄起的共同期盼。

1945年8月,吴夔于重庆青木关担任国立社教附中美术教师。据《寻求幸福》载:“美术教师吴夔也住校,常带领我们外出写生,指导我们选景。吴老师的水彩功底胜于油画、中国画。在我们跟他外出写生时,我的依赖性强,往往多次临摹吴老师的作品,而晁楣是根据吴老师的指点,自行构图设色。吴夔老师教美术,还指导我们木刻。他要我们找一块梨木交给他,他在木板上画些树木,要我们把空白挖去。晁楣是自己画的。他能成为‘北大荒版画’的顶梁柱,少年时就显露出独创性。我一直到大学毕业,参加工作几年后方进一步领会到他的独创性。”

1946年,吴夔跟着国立社教附中随迁至南京,国立社教附中后改名南京市立六中,吴夔一直到1949年在都于六中工作。在这期间他兼任《新国民画报》编辑。1948年,吴夔与南京地下党取得联系,参加了南京地下党领导的新华艺术社。期间他在南京举办个人水彩画展,作品多为风景画。1949年4月至1952年10月,吴夔在南京文艺工作团、江苏美术工作室、南京人民美术工场等单位工作,为早期中国美术家协会会员,主要从事传统中国画笔墨技巧的探索,并应用于描绘现实生活,尤重山水画。

1952年10月至1953年5月期间,吴夔随南京市文联下厂小组,体验生活。1953年5月至1955年5月期间,他为江苏省美术创作室创作员。《赵完璧画集》中有明确记载:“1956年初,《人民日报》刊登将举办全国第二届国画展消息,完璧先生作小写《而今蜀道不再难》一幅送北京参展。从3500多件作品中人选的260多件作品中脱颖而出,获得好评,被《新观察》杂志选作封面登出。夏,赴四川省仪陇县马鞍乡琳琅寨朱德元帅故里写生,创作《朱德故里》。被北京朝花社与魏紫熙、吴夔等人的作品制成彩色风景名信片发行全国。”

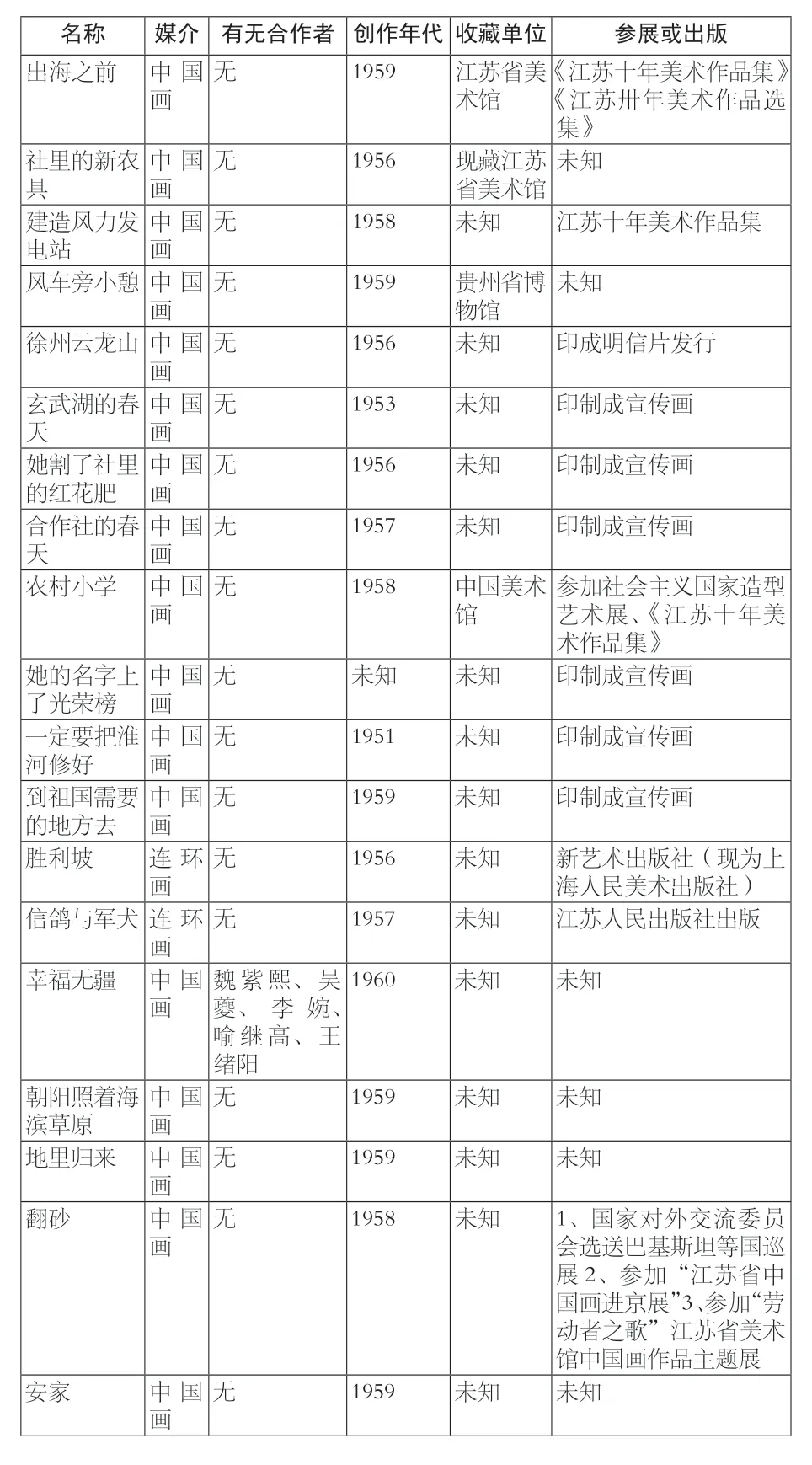

1956至1957,吴夔调至中国美术家协会江苏省分会工作。1957年至1958年,他担任《新文化报》编辑。1958年至1970期间,他出任江苏人民出版社美编、美编室副主任。在这期间吴夔多次被借调至江苏省美协或者江苏国画院,参与了当时的主题创作工作,并且参与的作品多次参加大型展览(表1)。在20世纪50-60年代,吴夔以中西双重绘画基础,积极探索我国传统笔墨技法表达方法,用来表现新政建设的火热场面。1958年,中国画作品《农村小学》 (现藏中国美术馆)参加了“社会主义国家造型艺术展览会”赴苏联等社会主义国家巡回展出,已收入《江苏十年美术作品集》,同年所作《翻砂人》(现藏江苏省美术馆)由国家对外交流委员会选送巴基斯坦等国展出。

表1

1959 未知 未知建造风力发电站安家2 中国画无中国画无1958 未知 1、参加江苏省中国画进京汇报展2、《江苏十年美术作品集》3、《新中国美术图史》建造风力发电站2 1958 未知 未知跃进之夜 中 国画1958 未知 1、参加江苏省中国画进京汇报展2、《新中国美术图史》工农联欢晚会无1956 未知 未知把荒山变果园中国画无1956 未知 未知变荒地为果园中国画无1956 未知 未知瑞雪话建设 中 国画中国画无1964 未知 未知为钢而战 中 国画无钱松嵒、亚明、魏紫熙、叶矩吾、傅抱石、宋文治、徐天敏1958 江苏省国画院江苏省国画院画集开展爱国卫生运动中国画钱松嵒、亚明、魏紫熙、傅抱石、宋文治、徐天敏1958 江苏省国画院江苏省国画院画集她割了社里的红花肥中国画无1956 未知 江苏省美术作品展览会中国画无

1970年1月,吴夔遭受迫害逝世,终年55岁。1978年8月,政策落实,吴夔恢复名誉。1981年,江苏省美协、江苏省美术馆、贵州省美协、贵州省展览馆联合,先后在江苏省美术馆、贵州省展览馆举办了“吴夔遗作展”。当年战友及画届名家与两省领导齐聚展厅,对作品与人品给予高度评价。1981年,吴夔艺术生平收入《中国美术家人名辞典》;1989年,被收入《中国美术年鉴》;2000年,被收入《新中国美术图史》。1990年11月,吴夔彻底平反,恢复党籍。

1993年2月,《吴夔画集》在江苏美术出版社出版。

三、吴夔艺术实践的现代性

吴夔出生的时代,正是社会动荡且深受西方文化冲击的时代,彼时“五四”运动的先辈们正靠着自己的力量在寻找国家和民族的未来,陈独秀、蔡元培、辜鸿铭等人的政治与文化探索成为滋养吴夔成长的大背景,这一时期受到西方文化冲击,有诸多的争论如“新旧更替”等。

在美术领域,陈独秀首先提出“美术革命”的概念,指出旧的中国画因为其内容观看世界的不科学性必须被废弃,因为这样的不科学性是导致中国文化落后的重要原因,因而出现了不同派别的争论,恰恰是这场旷日持久的危机,引导了科学发展国家文化前路的探索,激励了对传统文化和传统绘画的反思,促使当时的年轻人有机会站在更科学的角度系统地建立对其的再认识以及价值的重新思考。

“五四”时期的文化觉醒与民族意识复苏,让中西美术首次被并置到一个更为广阔的视野当中,在有他者对比且对自身主体形成巨大冲击的这个过程中,中国绘画的主体自觉被唤起。中西对比且交互的趋势除了导致学术领域的争鸣,在教育领域,西方美术教育的内容与方法也被引进,如当时的上海美专等开始教授西方绘画,并且对美术分科进行了重新思考,其中开设西画科,系统学习西方绘画知识与方法,吴夔在上海结束三年的高中生活后,进入上海美专西画科接受了教育。在这个阶段,正是“二战”日本侵略国家民族的时期,“五四运动”的影响已经初现规模,在上海美专的办学过程中,教育模式、师资力量、课程结构等对比传统的办学已经具有极大的现代性。青年时期的吴夔受到了上海美专有关中国绘画现代性进程的教育之后,精神世界不断丰盈,立足社会现实,意识到被侵略的祖国的现状,他一方面加入中国共产党地下党寻找救国之道,一方面积极进行美术创作实践。在当时,学界讨论认为西画先进性主要在于西画蕴含的科学性和现实性。也正是这一强大的“西方背景”,中国绘画的现代性问题也才在这种相互印证关系中开始出现。纵观吴夔一生的艺术实践,其特征可以总结如下:

1.绘画、戏剧等多形式表达探索

吴夔在艺术实践过程中曾尝试多领域多形式表达,其背后的文化思想核心是关于大时代下,国家与民族危难之时,其出路的探寻。在这个方向中,他将共产主义作为指导思想,批判社会现实,在自己的美术专业学习的基础上,进行民族文化现状的反思,进而进行了一系列的艺术实践。漫画、木刻画、油画、中国画、壁画、电影海报、剧社、音乐会等都是其曾经尝试过的领域,钟树梁主编的《中国人民政治协商会议西南地区文史资料协作会议:抗战时期西南的文化事业》一文中明确记载彼时街道上常见有其绘制的充满抗日意识的漫画、木刻画、油画和中国画。在当时贵阳的书店中,有时也能买到他宣传抗战的画册。这部分的内容虽然大部分散佚,但仍然有小部分流传下来。他出任“沙驼话剧社”社长期间,身兼数职,既主创一些剧目,又进行舞美设计等,其核心皆在于揭露日本帝国主义的侵略,唤醒民众抗日的决心。

在当下的语境中,“美术”一词更多指的是以传统架上绘画和造型等为主的视觉艺术实践,但其实该词汇是由日本转译而来,词汇背后最初的学科内涵和属性以及外延等,在传播过程中经过与本土文化不断弥合,其所指随着时间的发展而有所不同。吴夔生活的时代,美术从原本涵盖包括文学、绘画、戏剧、音乐、工艺等艺术形式在内,逐渐过渡到专指造型艺术。在这个层面说来,“美术”该词的内涵演进恰恰是美术学科的现代化过程。在这样的大思潮下,刘海粟创立的上海美术专科学校无疑是美术教育方式探索的先锋者,作为吴夔接受美术专业训练的重要场所,上海美术专科学校西画系在“五四”时期便引入了西方新式美术教育,也对吴夔这一代学生的知识结构给予了很深的影响。在这样的大环境下,吴夔用美育作为革命的手段,范围从绘画到舞台美术,再到话剧的内容创作,美术与社会发展紧密相连,在美术现代性的大潮里,吴夔贡献了自己的力量。

2.人文关怀的内容表达探索

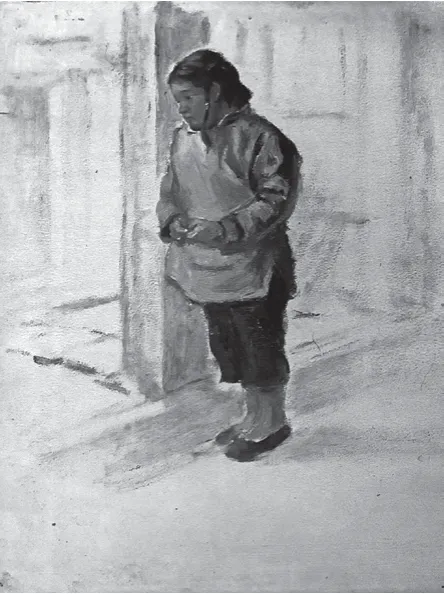

对于吴夔美术作品的梳理,除了早期表现抗日题材之外,还有一个非常重要的特征就是画面内容当中对于普通群众的关注。比如其中一幅油画作品(图3),没有明确的题目,但是画面当中,空荡荡的空间外,一位肤色黝黑的孩童立于廊外,紧贴着方柱,目光失神地看向前方,眼睛里装满了惆怅,垂下的一缕发更是烘托了这双眼睛;旧式的斜襟外衫配了黑蓝色的长裤,两只手不安地绞握在一起。画面中整个人的情绪呼之欲出,不安、惆怅、失落、无助通过吴夔的笔蔓延出来到观者心中,使观者望之心生同情与忧虑,同时引发观者对于普通大众甚至于孩童的关注与关怀。一般的孩童绘画题材体现的都是稚气或是欢乐,在这幅作品中,吴夔却关注到了孩童的忧郁,这样细腻的感知与表达,无不体现了作者对于普通民众的关怀。除了这幅画以外,还有一些也是用了灰蓝色的笔调表现了普通的家庭妇女,她们洗衣、缝补,画面上方悬挂着的衣服也呈现了劳作的频繁。这类题材和内容,是吴夔对于当时社会现实的关注,其将艺术实践作为共产党员为民众服务服务的手段。

图3 油画137 1950-1958年

在目前的学界中,普遍认为将劳苦大众入画是中国美术现代性转型的标志之一。1949年以前,美术界更多地聚焦于“西画”写实性的讨论上,借于“西画”科学性引起的思考,前辈们开始寻求传统绘画的发展方向,回望那个时段的画坛,有各种方向的尝试。比如更多地倡导现实主义的创作方法,在画面造型的处理上也是利用各类媒介在努力尝试“再现”的各类语言。新中国成立以后,大众美术运动以及对现实更多关照的人文主义精神被更多的提倡。“中国画的现代性变革,就是倡导现实主义的创作方法、引进再现写实的造型语言、借鉴现代主义某些观念来表达现实人文关怀”。吴夔的艺术实践内容,对社会现实的关照,对科学精神的追求,对形式图像以及媒介技术的思考,无不显示了其在中国绘画现代性路上的思考和践行。

3.注重心灵探索的艺术自觉表达探索

吴夔的艺术创作整体有较高的艺术水准,其创作领域从水彩画到中国画,从壁画到油画等都曾尝试。在其后来展览上,展出了一批高质量的水彩。其中1948年创作的作品《村野》(图4),描绘了广阔的天空下,几座乡间房屋沿路散落土红色的地面之上,与地面浑然一体,行走在乡间道路上的三五小人,活泼灵动用笔,近处些许水坑填满了房屋和人的倒影,让观者感受到雨后乡间湿润土地的味道,远处的蓬勃绿树也是散发着水汽,用笔自如,色彩朴素却精准地呈现了雨后乡间。整幅作品质感优雅闲适,无疑是一幅观景写生,抒发心灵的佳作。吴夔对于周边环境的观察和感知,对于气候的精准把握,以及面对这样一幅场景时候的闲适心情在画面上都一览无余。吴夔心性的流露让观者感知到了其作为艺术家对于艺术自觉性的追求。这一类画面优雅诗意的还有一批,如《夏》《晨》《茶》《山间》《雨归》等,无不显露了吴夔作为艺术家的精神自觉性与艺术的摸索。

图4 水彩 村野 1948年

艺术自觉的开端始于人类从模仿阶段转向主观情感表达或心灵体现。绘画的艺术自觉是在形式之上有主体的精神表达。纵观吴夔一生的艺术创作,家国情怀是其艺术理想的重要来源,其将共产主义的主观驱动精神融入到艺术创作实践中。不论是前期抗日救亡之时的壁画、漫画等,抑或是对于自然风景的关注和刻画,无不是表达了吴夔细腻情感的艺术自觉性作品。

通常说来,艺术家作为人类个体,在艺术创作的过程从初级的理性认识上升到深层次感性体验,从对客观事物的直觉的感知,到多维度观察、分析之后的内化,艺术家在对客观环境和事物的创作过程慢慢充满了自己的情感。在吴夔这样的作品中,其作为主体发挥了较高的主观能动性,其将对于共产主义的信仰,内化为艺术精神的追求,将内心的审美价值对于客观环境及物象进行重构,其真实的感知景象升华为艺术的存在,艺术自觉的发展与个体主观状态的发展保持了同步。

四、结语

吴夔涉及多方位多角度的艺术实践,是近现代历史大河中了不起的存在,他和当时的一批有识之士纷纷探索前路,对于共产主义的追寻让他的艺术实践带着对社会的关照和对民众的关怀,这样的思想展现在其前期的艺术实践当中。与此同时,吴夔对自己的心灵保持敏感,艺术家的底色让他在实践内容、实践技术等领域不断尝试,这些尝试应该是作为中国美术史上现代性艺术实践探索的重要组成部分,是值得被关注和铭记的。