消费对中国经济发展的阶段性影响及机理研究

2022-07-22史琳琰,张彩云

史琳琰,张彩云

摘要:當一国经济发展到一定阶段,投资、出口对经济发展的拉动作用逐渐减弱,消费尤其是消费升级将成为促进经济发展的主要动力。基于消费对经济发展具有阶段性影响的理论分析以及中国各省份处于不同发展阶段的事实,在对中国31个省份进行中高收入和高收入阶段划分的基础上,利用这些省份2002—2019年的数据,通过固定效应模型、面板门槛模型及中介效应模型验证消费对中国不同阶段经济发展的影响变化及内在机理。结果表明:第一,在中高收入阶段,消费率对经济发展主要表现为负向影响,消费升级对经济发展的影响并不显著;到了高收入阶段,消费率及消费升级对经济发展均呈现出显著的促进作用。第二,消费升级的机制分析表明,在中高收入阶段,随着消费结构的优化升级,消费率对经济发展产生的负向影响逐渐减弱,到了高收入阶段,消费升级导致消费率对经济发展不再产生显著的负向影响,消费升级取而代之成为影响经济发展的主导因素。第三,就中介效应机制回归结果对消费升级的作用予以阐释,在中高收入阶段,消费升级通过促进人力资本积累减弱了消费率对经济发展的负向影响,进入高收入阶段后,这种间接影响转变为抑制作用,消费升级对经济发展的直接促进作用明显占据主导。

关键词:消费升级;消费率;人力资本

中图分类号:F126.1 文献标识码:A文章编号:1007-2101(2022)04-0075-12

一、引言

马克思指出,消费在观念上提出生产的对象作为内心的意象,作为需要,作为动力和目的,没有需要,就没有生产,[1]消费作为终端需求从根本上支撑着双循环的实现,尤其是在新冠肺炎疫情严重冲击投资和出口的大背景下,消费在经济增长中的拉动作用格外关键。发达经济体的经验表明,高消费率与经济发展水平的不断提升往往同步发生,与这一规律不同的是,巴西、墨西哥等国家的最终消费率一直维持在80%以上,但经济发展却出现了与发达经济体完全不同的变化态势,始终难以摆脱中等收入陷阱的泥潭。这说明高消费率对经济发展并不始终表现出促进作用,需要我们深入到消费结构中去挖掘消费影响经济发展的内在机理。根据成功迈入高收入行列的韩国、日本等国家的经验,其发展型消费支出占比由20世纪70年代的不足20%持续提升至近年来的40%以上,反观巴西、马来西亚、墨西哥等多年来难以迈入高收入行列的国家,其发展型消费支出占比一直维持在20%左右。①2019年中国的最终消费率仅为55.40%,居民的发展型消费支出占比仅达到22.88%,②如何平衡好消费的“量”与“质”,对中国实现向更高发展阶段的跨越具有一定的现实意义。

关于中国经济发展中的消费比例问题,有学者认为,在经济发展初期需要增加积累以促进生产发展,并提出了适宜消费的主张。[2-3]当经济发展到一定阶段,应不断提升居民消费水平,更好地满足人们日益增长的物质和文化需要。[4-5]随着经济发展进入更高阶段,发展型和享受型消费将成为新的消费拉动力与产业增长点,[6]这一论点也通过学者的相关研究予以证实,对教育、医疗等人力资本投资的重视,能够促使经济发展效率持续提升,[7-8]消费升级在经济发展中的作用日益显著。大多学者从理论层面对消费与经济发展的关系进行了论证,少数学者通过实证研究证实,消费率对经济发展的影响确会因发展阶段不同而有所变化。[9-10]整体而言,已有学者分别就消费总量、消费结构对经济发展的影响进行了大量理论分析,但缺乏关于消费对经济发展阶段性影响的量化研究,且未就其内在机理进行全面探讨,该项研究的开展是本文的学术价值。

基于消费对经济发展具有阶段性影响的理论分析以及中国各地区处于不同发展阶段的事实,本文在已有研究的基础上对消费与经济发展的关系进行深入分析。比之相关研究,主要有两个创新点:第一,研究视角创新。根据世界银行2020年对发展阶段的划分标准,在此对中国31个省(自治区、直辖市,未包含中国香港、澳门和台湾地区,下同)也相应进行低收入、中低收入、中高收入及高收入阶段的划分,通过分阶段及总体的实证检验,探究消费率及消费升级对中国经济发展的影响,为利用消费促进不同地区的发展提供更具针对性的措施,这为后续相关研究提供新视角。第二,内在机制创新。构建以消费升级为门槛变量的面板门槛模型,就消费升级对消费率与经济发展关系的影响加以研究,以探究随着经济发展的阶段性跨越,消费升级如何在经济发展中逐步占据主导地位。此后,进一步探讨消费升级如何通过人力资本的中介效应推动经济发展的阶段性跨越。

二、文献综述

笔者根据罗斯托对经济增长阶段的划分,可以得到这一经验规律,在经济发展初始阶段,提高投资率是经济起飞的重要条件之一,经济现代化中,存在一个有助于经济增长过程自动性的技术性经济要素:亦即投资率的提高,并且,过渡期的本质最终可以被合理地描述为把投资率提高到经常性地、大量地和明显地超过人口增长的水平。当经济发展进入到工业化后期,消费水平才会逐步提高,经过一百年左右的时间,全世界都将进入大众消费时代,在这个阶段,人均实际收入上升到一个高水平及劳动力结构发生了变化,人们渴望获得成熟经济的消费果实。而当经济进入更高阶段,个性化、多样化需求的出现,要求社会及市场供给水平的提升和供给结构的改善,社会的主要注意力就从供给转向需求,从生产问题转到消费问题和最广义的福利问题[11]。从罗斯托的论述中可以看出,消费在经济发展中的重要性因发展阶段而有所不同,消费升级在经济发展后期的作用会更加凸显。经笔者梳理文献发现,以往学者就发展的某一阶段进行了消费与经济发展关系的研究,主要包括以下几个方面:经济发展初期需要减少消费增加积累,以实现经济更快增长;在工业化后期则要提升消费,充分发挥消费对经济发展的带动作用,同时注重消费结构的优化升级,增强经济发展的内生动力。

(一)抑制消费与经济发展

经济学家历来重视资本积累对经济发展的作用,如威廉·配第[12]、亚当·斯密[13]等古典经济学家认为节俭才能积累更多资本,进而促进经济发展,并带来国民财富的进一步增加。国内学者在建国初期就消费与积累的关系进行了大量探讨,认为要实现经济的更快增长,需要不断增加积累扩大生产。[14]因而,在经济发展初期,政府往往通过抑制消费力促生产发展,居民消费增长缓慢。[15-16]另有学者也提出,应寻求与经济发展水平相适应的消费,过度奢侈不利于初期经济的持续发展。[17-18]其他学者则提出了过度消费的弊端,杨阳[19]指出,过度消费会形成隐性贫困人口的“存在”特质和代际贫困传递的“生成”机制,最终抑制了消费升级和经济发展的可持续运行;富裕国家的过度消费行为同样对经济发展造成了不利影响。[20]

(二)提升消費与经济发展

工业化后期,学者们对消费在经济发展中的作用给予了充分肯定。Osterhaven和Linden通过对欧盟的实证研究发现,消费需求是这一时期促进各国经济增长的最重要因素。[21]美国经济在20世纪初保持年均5%的高增长率,也主要得益于消费需求的快速增长。[22]欧美老牌工业化国家和再工业化之后的日本迅速完成工业化向城市化转变的增长活力主要源于消费主导的过程。[23]在对亚洲国家(中国、韩国、印度、菲律宾、泰国)经济增长的研究中也发现,国内消费需求的增加在这些国家的经济增长中均发挥着较大作用。[24-25]此外,学者们对这一时期消费不足对经济发展带来的不利影响也进行了较多论证。Temin指出,1929年股市崩溃所导致的消费支出急剧下降是“大萧条”的一个重要诱因,并成为经济复苏的主要障碍[26],Romer通过相关研究得到了相同结论。[27]在日本经济高速增长后,居民消费的不足导致了后期经济增速的下滑,这也成为导致日本20世纪90年代“失去的十年”的主要原因。[28]国内众多学者也提出,消费不足极不利于中国经济长期平稳的可持续运行。[29-31]并且,消费需求的不足会降低一国研发投入,并损害其自主创新能力,[32]中国面临的消费需求不足问题导致消费需求与经济发展之间不能形成良性循环,这种结构性失衡进而威胁到经济增长的质量。[33]

(三)消费升级与经济发展

关于消费升级对经济发展影响的直接文献较少,大多文献间接从消费升级促进人力资本积累、提升技术水平的角度进行二者关系的研究,其内在作用机制均以人力资本的积累为前提,从而形成消费升级—人力资本积累—技术进步—经济发展的增长路径。人力资本作为消费升级的结果,对技术水平具有显著影响,[34-35]而且是经济增长的真正源泉。[36-37]发展中国家劳动力素质与技术引进的不匹配,导致技术模仿不能带来经济的快速增长。[38]国内学者的研究也认为现代经济增长的动力主要是技术创新和人力资本的提升,[39]初始知识积累是突破创新门槛的内部条件,高素质人力资本则成为实现创新的外部条件。[40]在后工业化和服务化阶段,人力资本的涌现也是推动增长由要素驱动向创新驱动转变的源泉。[41]未来中国将迎来人力资本快速增长的时期,人力资本将成为中国经济增长的新推动力。[42-43]

总体而言,已有文献从理论和实证两方面对消费与国内外经济发展的关系进行了大量研究:第一,已有研究针对抑制消费、提升消费及消费升级与经济发展的关系进行了笼统的分析,未基于经济发展的阶段性量化研究消费对经济发展的影响。第二,逐步深化了消费升级通过增加人力资本积累,引导技术进步带动经济发展的认识,但对该内在机制的研究大多集中于理论层面的阐述。目前中国已步入后工业化时期,为更具针对性地实施消费举措,充分发挥消费在中国经济发展中的基础性作用,本文主要从以下两个方面弥补已有研究的不足:(1)基于中国区域发展不平衡的特性,采用31个省份的面板数据就消费对中国经济发展的阶段性影响进行研究;(2)基于消费升级—人力资本—经济发展的作用路径,就消费升级对经济发展的内在作用机理展开进一步分析,以更好地找到消费对经济发展影响变化的原因。

三、研究设计:典型事实依据与模型构建(一)典型事实依据

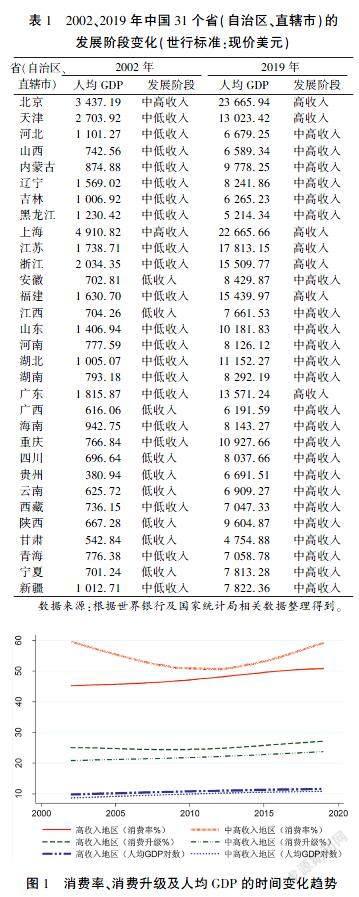

根据世界银行对各国发展阶段的界定标准,中国已由21世纪初期的中低收入国家跨入到中高收入阶段,正持续向高收入国家迈进。具体到各样本省份,2002年仅有北京和上海达到了中高收入的标准,且距离跨入9 075美元(现价)的高收入阶段还有一定差距,其余省份均处于中低或低收入水平。2019年各样本省份的经济均取得了长足发展,其中,北京、天津等7个省份实现了向高收入阶段的跨越,其余24个省份达到了中高收入水平,各省份的具体变化如表1所示。不可忽略的一个事实是,即使各地区的经济发展水平提升迅猛,但省份间发展的差异性却十分明显,2019年人均GDP最高省份与人均GDP最低省份的比值高达4.98。中国经济发展进入新常态后,依赖投资和出口的增长动力在逐渐减弱,各省份在增长速度及动力转换的背景下,依然实现了由低收入向中高乃至高收入阶段的跨越,消费在其中的作用不容忽视。基于前文对消费与经济发展关系的理论分析,笔者从实证角度入手,探究其对经济发展阶段性跨越的影响及其内在机理。

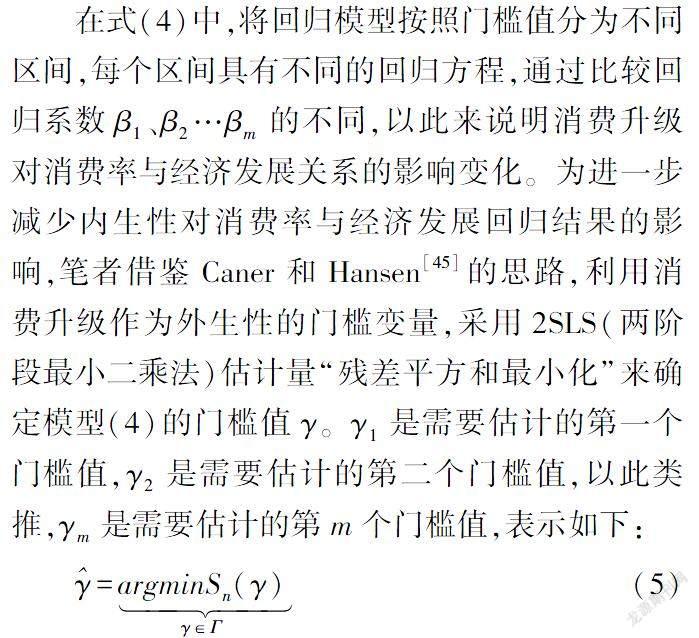

本文先对消费率、消费升级及人均GDP进行时间趋势分析,并据此构建消费率、消费升级对经济发展影响的实证模型。③ 由图1可知, 处于中高收入阶段的地区,其人均GDP与消费升级保持了同步增长态势,但消费率呈现出U型变化;高收入地区的消费率、消费升级与人均GDP均呈现出同步上升趋势。在不同发展阶段,消费升级与人均GDP保持了同步上升的趋势,消费率却出现了不同的变化特征,笔者据此推断,消费率对经济发展可能存在阶段性的影响变化,消费升级对经济发展表现为单向的促进作用。

(二)模型构建:消费对经济发展的阶段性影响

基于消费变化与经济发展关系的典型事实分析,为进一步验证消费对经济发展的阶段性影响,在此就上述典型事实进行实证分析。由于每个省份的发展基础及发展环境不同,可能存在不随时间而变的遗漏变量,故本文考虑使用固定效应模型,并对面板数据进行霍斯曼检验以进一步确定固定效应和随机效应模型的适宜性。由于霍斯曼检验的p值为0000 0,因此利用固定效应模型分别进行消费率、消费升级对经济发展影响的实证研究。④为减少逆向因果关系对回归结果造成的偏差,在模型(1)和模型(2)中分别引入消费率滞后一期的一次项tconi(t-1)、二次项tcon2i(t-1)和消费升级滞后一期的一次项upconi(t-1)作为核心解释变量。模型的具体设定形式如下:

lpgdpit=α0+α1tconi(t-1)+α2tcon2i(t-1)+

α4X+γi+μt+εit(1)

lpgdpit=β0+β1upconi(t-1)+β2X+γi+μt+εit(2)

在模型(1)(2)中,i表示不同省份,t表示时间。在模型(1)中,变量tconit表示第i个省份第t年的最终消费率,lpgdpit为模型的因变量,代表经济发展阶段,用人均GDP对数(2001年不变价)表示。在模型(2)中,因变量保持不变,upconit表示消费升级这一核心解释变量。X代表一系列控制变量,涵盖了投资和储蓄、外贸、人力资本、技术进步、结构变化、人口因素及收入差距。此外,为了避免遗漏变量带来的内生性影响,模型还控制了个体和时间的双重固定效应,分别用γi、μt表示,εit为残差项。

(三)内在机理检验:消费升级和人力资本的作用

由图1可知,在消费升级水平及消费率变化趋势不同的情形下,各地区人均GDP出现了相同的增长态势。以往研究发现,消费升级对消费率与经济发展的关系具有一定影响,而之所以会产生这种影响,可能是内在作用机理的不同所导致。为此,笔者分别从消费升级和人力资本两个层面深入探究消费对经济发展存在阶段性影响的内在机理。

1.内在机理分析:消费升级的门槛效应。借鉴Wang[44]、Caner和Hansen[45]对面板门槛模型的设定和运用,以消费升级作为门槛变量建立门槛模型,整体考察消费升级对消费率与经济发展关系的影响变化,具体模型设定如下:

lpgdp=β0+β1tconitIit(thr1<γ1)+β2tconitIit(γ1≤thr1<γ2)+β3tconitIit(γ2≤thr1<γ3)+…+βmtconitIit(thr1≥γm)+δXit+εit(3)

在模型(3)中,消费升级upcon为门槛变量,消费率tcon为随区制而变的核心解释变量。thr1代表消费升级门槛变量upcon,γ1、γ2…γm是该门槛变量的门槛值,Xit为控制变量的列向量,i下标代表省份,t代表年份,εit是随机扰动项,服从均值为0且方差有限的正态分布。Iit(.)为指示函数,系数β1、β2…βm不随时间发生变化,公式(3)的表达式可具体表示如下:

lpgdp=β0+β1tconit+δXit+εit,upcon<γ1

β0+β2tconit+δXit+εit,γ1≤upcon<γ2

β0+β2tconit+δXit+εit,upcon≥γm(4)

在式(4)中,将回归模型按照门槛值分为不同区间,每个区间具有不同的回归方程,通过比较回归系数β1、β2…βm的不同,以此来说明消费升级对消费率与经济发展关系的影响变化。为进一步减少内生性对消费率与经济发展回归结果的影响,笔者借鉴Caner和Hansen[45]的思路,利用消费升级作为外生性的门槛变量,采用2SLS(两阶段最小二乘法)估计量“残差平方和最小化”来确定模型(4)的门槛值γ。γ1是需要估计的第一个门槛值,γ2是需要估计的第二个门槛值,以此类推,γm是需要估计的第m个门槛值,表示如下:

= argminSn(γ)γ∈Γ (5)

2.内在机理的进一步分析:人力资本的中介机制检验。研究发现,消费升级具有推动人力资本升级的潜力。[46]在中国经济进入高质量发展阶段后,经济发展动力主要依托于技术进步、创新力提升,人力资本成为这一增长新动能的主要源泉。在此使用中介效应模型对消费升级的经济增长效应的内在机理展开进一步分析。借鉴温忠麟和叶宝娟的中介效应检验方法[47],通过以下三个基本步骤构建人力资本中介效应模型。首先,将因变量对基本自变量进行回归;然后,将中介变量对基本自变量进行回归;最后,将因变量同时对基本自变量和中介变量进行回归。模型的具体形式如下:

lpgdp=α0+α1upcon+AZ+γi+μt+εit(6)

xit=b0+b1upcon+BZ+γi+μt+εit(7)

lpgdp=c0+c1upcon+c2xit+CZ+γi+μt+εit(8)

在式(6)中,系數α1表示消费升级对经济发展影响的总效应。在式(7)中,系数b1是消费升级对中介变量的影响。在式(8)中,系数c1是在控制了中介变量的影响后,消费升级对经济发展产生的直接效应;系数c2是在控制了消费升级的影响后,人力资本这一中介变量对经济发展的直接影响;xit代表人力资本指标。中介效应等于系数c2×b1,它与总效应和直接效应的关系为α1=c1+c2×b1。

(四)变量选取及数据处理说明

1.变量选取。基于数据的可得性和完整性,本文最终选取了以下6个变量,除基尼系数外,其余所有数据均来自于《中国统计年鉴》。

(1)投资和外贸变量。提升消费的过程意味着投资一定程度的减少,但从工业化过渡到城市化成熟期的路径上,全社会投资增长率趋于下降并维持在某种水平上。对外贸易在许多国家的经济发展中起到了主要推动作用,而国际环境的动荡导致了外部需求的减弱及不稳定。笔者选取了固定资产投资占比pinve、外商投资总额占GDP的比例pfdi和货物进出口总额占GDP比重ptrad作为投资及外贸对经济发展影响的控制变量。

(2)人力资本变量。经济发展由工业化向经济结构服务化转型的时期,高投资也在向以人力资本提升为核心的劳动力再生产转变。人力资本积累和知识生产构建过程的外溢性,能够通过促进投入要素升级带动产业升级,从而成为经济效率改进的关键。人力资本深化过程本质上也是经济追赶过程,主要包括劳动者平均受教育年限的增加以及高素质劳动者在总劳动者中比例的提高。[48]笔者选取每十万人口的小学生数prima、高中生数hist和大学生数colle作为人力资本的控制变量。

(3)技术进步变量。根据经济增长的核算方程,随着投资增速的下降及人口红利的消失,技术进步对一国经济的持续发展发挥着关键影响。从经济学的视角来看,现代经济增长主要取决于人们的创新活动,而创新能力与技术进步密切相关。[49]笔者用技术市场成交额占比ptech、专利发明授权数pate作为技术进步的控制变量。

(4)结构性因素。产业结构变化及城市化是经济发展的重要特征,全球经济发展的主导产业历经了“农业—工业—服务业”的结构性变迁,同时使得劳动和资本在部门间、城乡间发生转移,并通过产业升级及劳动生产率的提升对经济增长产生影响。在此,笔者选用工业增加值占GDP比例indu、服务业增加值占GDP比例serv及城市化率purba作为结构性因素的控制变量。

(5)人口因素。人口对经济增长的积极作用,主要来自于消费—生产之间的正反馈效应。库兹涅茨[50]认为,现代经济增长的一个重要特征是巨大人口规模基础上的高速增长。较大的人口会带来需求的增加,由此带动生产的增加和收入水平的提高,进而形成对需求的进一步增加。此外,老年家庭更多支出用于医疗消费,儿童多的家庭则用于食物、衣着及居住消费的支出较多。[6]在此,笔者使用人口总数pop、少儿抚养比pchil和老年抚养比pold作为人口因素的控制变量。

(6)收入差距因素。收入差距的扩大,不仅会抑制居民消费需求、影响经济发展的内在动力,而且会导致贫困人口和低收入群体难以有效积累人力资本,造成社会阶层的固化。[51]收入不平等还会通过影响人们的生育决策对经济增长产生影响,生育率差异随着居民收入不平等的上升而上升,不平等程度较高的国家积累的人力资本较少,经济增长相对缓慢。[52]在此笔者利用基尼系数gini作为收入不平等的衡量指标。

2.数据处理说明。最终消费率作为本文的核心解释变量,可通过最终消费支出与GDP总额的比值得到。消费升级根据教育文化娱乐、医疗保健、其他用品及服务三项支出占人均消费支出的比重得到,由于2002—2019年对中国全体居民的消费统计不具连续性,在此通过城镇和农村居民人均消费支出的加权平均得到全体居民的人均消费支出,城镇地区的权重为城镇化率,农村地区的权重用(1-城镇化率)表示。此外,由于《居民消费支出分类(2013)》进行了大类调整,原来的“医疗保健和个人用品”被拆分到现在的“生活用品及服务”“医疗保健”和“其他用品和服务”中;原来的“娱乐教育文化用品及服务”被拆分到现在的“教育文化和娱乐”和“其他用品和服务”中;原来的“家庭设备用品及维修服务”被拆分到现在的“生活用品及服务”和“其他用品及服务”中。为尽量保证统计期间消费支出口径的一致性,文章对2002—2019年的消费支出均依照此次调整进行统一。人均GDP经过人均GDP指数调整,均采用2002年不变价,以减少价格因素的影响。借鉴Yang[53]收入基尼系数的计算公式作为收入差距的核算框架:G=12n2μ∑i∑j|yi-yj|,n代表总人数,μ代表收入的均值,yi表示第i个人的收入。其余各控制变量直接来源于历年《中国统计年鉴》,或根据其中的数据计算得到。各变量的具体统计性描述如表2所示。

四、实证检验及结果分析

(一)消费率对经济发展影响的实证分析

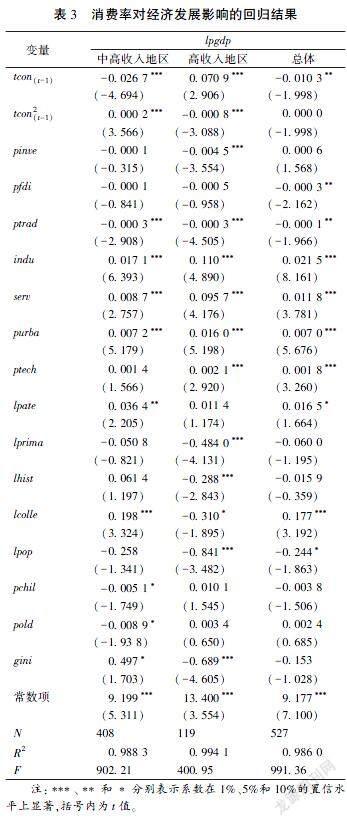

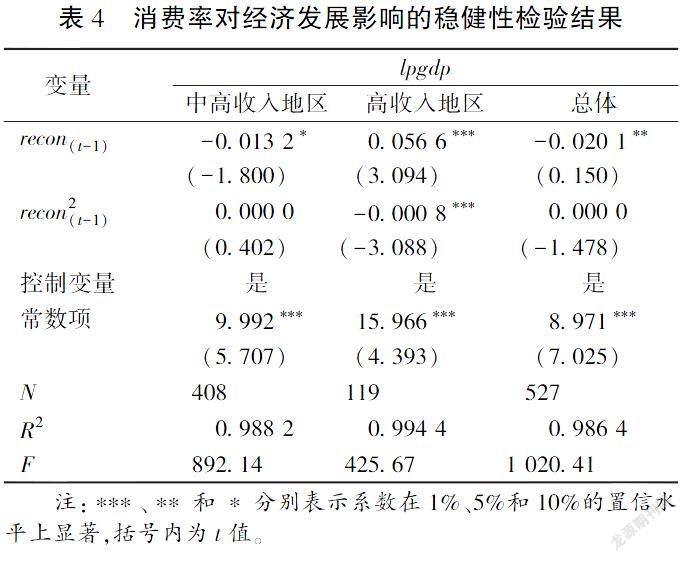

笔者利用固定效应模型对变量数据进行分阶段和总体的回归结果发现(见表3),中高收入阶段的消费率对经济发展主要表现为负向影响,到了高收入阶段,消费率对经济发展表现出了显著促进作用,消费率对经济发展阶段性影响变化的实证结果与典型事实分析的结论基本一致。由于中国大部分地区处于中高收入阶段,通过对总样本的回归也发现,2002—2019年,通过减少消费带动了中国整体的经济发展。为避免模型设定存在的估计偏误,本文将最终消费率tcon替换为居民消费率recon,再次利用面板固定效应模型进行消费率对经济发展影响的稳定性检验(见表4),仍获得了与表3类似的结果,该结果证实了消费率对中国经济发展的影响确实存在阶段性变化,同时也说明发挥消费对经济发展拉动作用的举措“因地制宜”“因时而变”。

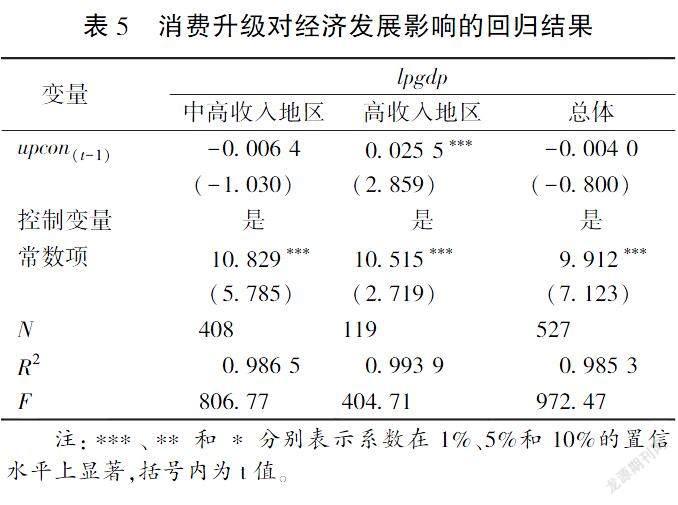

(二)消费升级对经济发展影响的实证分析

上文结果验证了消费率对经济发展的阶段性影响,为分析消费升级在经济发展中的作用变化,再次对不同发展阶段进行固定效应的实证研究,从表5回归结果中可以看出,消费升级在中高收入阶段的影响并不显著,到了高收入阶段,消费升级对经济发展表现出了显著的促进作用,在总样本的回归中也没有发现消费升级对经济发展的顯著影响。该结果不仅说明当经济发展到一定阶段,消费升级才会显现出对经济发展的促进作用,而且进一步证实了消费举措适度、适宜的重要性。因此, 处于中高收入阶段的地区要注重消费率对经济发展的影响,努力减少不必要的浪费,进一步增加资本积累以实现经济更快发展,同时适度推进消费结构的优化升级。高收入地区则需同步推进消费率提升和消费升级,尤其是要以消费质的提升增强经济发展的内生动力。总之,在中国未来的经济发展中,应平衡好消费的量与质的关系,充分发挥消费在经济发展阶段性跨越中的积极作用。

五、消费对经济发展影响的机理分析

(一)内在机理检验1:消费升级的门槛效应

为避免变量不平稳引起的参数估计偏差,在此先对面板数据进行单位根检验,以考察各变量的平稳性。笔者采用LLC检验、Breitung检验、HT检验等方法分别进行单位根检验,在10%的显著水平上,所有变量均通过了平稳性检验。⑤然后,对变量数据带入模型进行实证分析。如表6所示,模型(4)中以消费升级为门槛变量的检验结果拒绝了模型存在两个及以上门槛值的假设。由P值可以判断,接受不存在双重及以上门槛的假设,同时在10%的置信水平上拒绝了不存在单一门槛的假设。无论是中高收入地区,还是高收入地区或全国总样本,消费升级的门槛值稳定在26%左右。通过对各地区消费升级的进一步分析发现,高收入地区的消费升级基本越过了26%的门槛值,大部分中高收入地区仍未达到这一门槛标准。从表6中也可看出,当消费升级处于不同的区间值时,消费率对经济发展的影响大小可能确实存在异质性。

表7给出了消费率与经济发展的门槛模型回归结果。⑥从表7中可知,与表3的回归结果相比,在加入消费升级门槛变量后,中高收入阶段的消费率对经济发展的负向影响不仅减弱,且随着消费升级的推进,这种负向作用也在逐渐减小,消费升级弱化了消费率对该阶段经济发展的不利影响。进入高收入阶段后,消费升级在弱化消费率影响的过程中,其对经济发展的作用逐渐超过消费率,导致消费率对经济发展的影响变得不再显著,消费升级也逐步主导了高收入阶段的经济发展。在总样本的回归中再次验证了笔者所认为的变化规律,消费升级的出现,极大地降低了消费率对经济发展的不利影响,并成为经济发展较高阶段的主导因素。总之,消费率对经济发展的影响确因消费升级的出现而有所变化。

(二)内在机理检验2:人力资本的中介效应

基于前文的文献梳理可知,消费升级主要通过技术进步推动经济发展,而人力资本又是技术进步发挥作用的重要前提,笔者通过人力资本的中介效应展开内在机理的进一步研究。人力资本变量中只有大学生人数/十万人口指标(colle)对各地区具有显著影响,在此仅以该指标进行人力资本的中介效应检验,结果如表8所示。由表8第(1)(2)(3)列可知,在中高收入阶段,虽然消费升级对经济发展没有直接影响,但人力资本对经济发展表现出了较强的促进作用。消费升级通过人力资本对经济发展的中介效应间接拉动了中高收入阶段的经济发展,这也从学理上解释了上文实证中消费升级能够降低消费率对经济发展负向影响的原因。由表8第(4)(5)(6)列可知,在高收入阶段,与加入人力资本变量后的回归结果相比,消费升级对经济发展的影响几乎保持不变,人力资本虽然对经济发展表现出了负向影响,但消费升级通过人力资本的中介效应对该阶段发展的影响极其微弱,其对经济发展主要表现为直接影响,这可能也说明人力资本质量相对人力资本数量对高收入阶段更为重要。由此可知,消费升级通过人力资本的中介效应对经济发展的影响也存在阶段性变化,这种中介效应主要体现在中高收入阶段,该阶段对消费与经济发展关系的变化与人力资本具有密切关系。

这一实证结果与张欢等利用1960—2015年115个国家的跨国面板数据对教育质量与中等收入陷阱问题的研究结论较为一致:基础教育对低收入阶段向中等收入阶段的跨越尤为关键,而在中等收入阶段继续向高收入阶段跨越的过程中,教育质量相较于教育数量、高等教育相较于基础教育、高级技能相较于基础技能更为重要。[54]刘一鸣、王艺明通过对劳动力质量与企业劳动生产率的研究也发现,当经济发展到较高阶段,劳动力质量成为决定其生产力或劳动生产率的关键。[55]刘智勇等通过对人力资本结构高级化与经济增长的实证分析进一步提出,相对于人力资本存量,人力资本结构高级化对经济增长表现出更大的边际效应和促进作用,人力资本的结构性差异也能够更好地解释中、东、西部地区的发展差距。[56]人力资本结构或质量问题可能导致其在高收入阶段并未发挥出应有的作用,对该问题的澄清有待进一步研究。

综合上文的实证结果可知,对中高收入阶段而言,消费率不宜过高,消费升级的速度也不宜过快,消费升级的稳步推进不仅可以减低消费率的负向作用,而且也为经济发展进入高收入阶段后,依托消费升级带动经济持续发展奠定了基础,人力资本积累对该阶段发展具有重要影响。对高收入阶段来说,消费升级逐渐主导了经济发展,消费和人力资本的质量成为高收入地区向更高阶段跨越的重要因素,持续推动该阶段的消费升级对其未来发展极为关键。

六、结论与建议

按照世界各国的一般发展态势,要实现2035年向中等发达国家的整体迈进,中国应进一步提升消费在国民生产总值中的占比,未来中国扩大内需战略实施的着力点在消费水平的全面提升。目前,中国面临着新冠肺炎疫情的冲击、国外消费能力下降、数字经济转型等问题,通过释放国内消费潜力来促进消费总量的增加及消费结构的升级,成为扩大内需战略的核心要义,也是实现由中高等收入国家迈向高收入国家的重要驱动力。基于消费与经济发展关系呈现阶段性变化的理论分析以及中国各地区发展的不平衡性现状,如何实施合理有效的消费举措成为发挥消费在地区经济发展中基础性作用的关键。因而,笔者基于对已有文献的梳理,总结了消费与经济发展关系的阶段性变化,并通过对中国31个省份所处发展阶段的划分,就消费在经济发展中的作用变化及内在机理进行了实证检验,以对各地区如何通过平衡消费与积累的比例关系以及消费的量与质的关系提供一定借鉴。

(一)主要研究结论

第一,消费对经济发展的影响呈现出阶段性变化特征。由于中国各省份尚处于中高或高收入阶段的低水平时期,消费率对中高收入阶段的经济发展主要表现为负向作用,其对高收入阶段则主要呈现为正向影响;消费升级对中高收入阶段的发展并不显著,但其对高收入阶段的经济发展表现出了显著的促进作用。第二,消费升级门槛效应的机制分析表明,在中高收入阶段,随着消费结构的优化升级,消费率对经济发展产生的负向影响逐渐减弱,到了高收入阶段,消费升级导致消费率不再對经济发展产生显著的负向影响,消费升级取而代之成为影响经济发展的主导因素。第三,进一步分析人力资本中介效应可知,消费升级通过人力资本对经济发展的影响也具有阶段性的变化特征,其对消费率与经济发展关系的影响变化与人力资本具有密切关系。消费升级通过人力资本对经济发展的间接影响主要体现在中高收入阶段,这种影响到了高收入阶段并不显著,其对经济发展的影响主要表现为直接促进作用。该结果也说明,中高收入阶段应重在人力资本积累,而人力资本质量对高收入阶段的发展可能更为重要。

(二)政策建议

1.处于不同发展阶段的地区要平衡好消费量与消费质之间的关系。中高收入阶段的地区应以减少消费增加积累为主,增强消费量对该阶段发展的拉动作用。高收入地区则需进一步优化消费支出结构,发挥消费升级在经济发展向更高阶段跨越中的积极作用。一方面,政府应努力稳定物价,尤其是住房市场价格,尽量减少居民的基本消费支出,同时增加住房市场中的保障性住房投入,以减轻房价对其他消费的挤压。另一方面,对于教育、医疗、养老等服务性行业,政府和市场应努力通过供给侧结构性改革,优质高效地满足人民的美好生活需要,使中高收入地区的居民有更多收入用以储蓄积累,高收入地区可以将收入更多投向发展型消费。

2.各地区要充分发挥人力资本在经济发展阶段性跨越中的积极作用。一方面,中高收入地区应进一步发展高等教育,通过人力资本的不断积累,更好地实现消费对经济发展的促进作用;高收入地区应根据社会发展需要培养不同的专业型人才,逐步改善人力资本结构,提升人力资本质量,鼓励人力资本密集行业发展,发挥人力资本在高收入阶段地区经济发展中的积极作用。另一方面,各地政府还可以通过出台人才优惠新政,争取让更多高科技人才、文化创新人才等在地区发展中落户生根,这也是着力解决中国区域发展不平衡不充分问题、推进经济高质量发展的重要举措。

注释:

①根据UNdata数据库相关数据统计,并借鉴中国经济增长前沿课题组(2015)对消费支出类别的划分,发展型消费支出在此用教育、医疗、文娱及杂项支出表示。

②根据国家统计局相关数据计算得到。

③消费率通过各省份当年的最终消费支出占GDP总额的比重得出;消费升级的度量借鉴中国经济增长前沿课题组(2015)[43]对消费支出类别的划分,笔者使用教育文化娱乐支出、医疗保健支出和其他用品及服务支出总和占居民人均消费支出的比例得到。具体处理过程详见下文数据处理说明。

④霍斯曼检验的结果不再列出,如有需要可向笔者索要。

⑤面板单位根检验的结果在此略去,如有需要可向笔者索要。

⑥表6、表7的自助抽样次数为500次。

参考文献:

[1]马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1979:94.

[2]于光远.于光远经济文选[M].北京:中国时代经济出版社,2010:4-5.

[3]董辅礽.确定积累和消费比例的若干方法论问题的探讨[J].经济研究,1959(11):38-46.

[4]尹世杰.社会主义消费经济学一些值得研究的问题[J].求索,1983(3):1-10.

[5]汪伟.如何构建扩大消费需求的长效机制[J].学术月刊,2017 (9):9-12.

[6]唐琦,夏庆杰,李实.中国城市居民家庭的消费结构分析:1995—2013[J].经济研究,2018(2):37-51.

[7]LUCAS R E.On the Mechanics of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988(1):3-42.

[8]ROMER P M. Endogenous Technological Change[J].Journal of Political Economy,1990(5):S71-S102.

[9]纪明.需求驱动下的经济增长及增长中的价格水平波动——基于投资与消费本质属性分析框架的阐释[J]. 经济与管理研究,2012(1):18-28.

[10]易行健, 杨碧云.世界各国(地区)居民消费率决定因素的经验检验[J].世界经济,2015(1):3-24.

[11]罗斯托.经济增长的阶段[M].郭熙保,王松茂,译.北京:中国社会科学出版社,2001:10-175.

[12]威廉·配第.政治算数[M].陈冬野,译.北京:商务印书馆,2014:40.

[13]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M].郭大力,译.北京:商务印书馆,2017:323.

[14]尹世杰.尹世杰选集[M].武汉: 武汉大学出版社,1994:10-11.

[15]王欲国.中国居民消费模式演变的阶段性特征[J].经济学家,1996(2):52-58.

[16]朱国林,范建勇,严燕.中国的消费不振与收入分配:理论和数据[J].经济研究,2002(5):72-80.

[17]臧旭恒,贺洋.坚持用马克思主义政治经济学指导消费经济理论研究[J].马克思主义与现实,2016(5):15-20.

[18]赵坚毅,徐丽艳,戴李元.中国的消费率持续下降的原因与影响分析[J].经济学家,2011(9):13-19.

[19]杨阳.消费升级中的新贫困:从过度消费到代际贫困传递[J].财经问题研究,2019(10):28-34.

[20]HENSHER M,CANNY B,ZIMITAT C,et al.Health Care,Overconsumption and Uneconomic Growth: A Conceptual Framework[J].Social Science & Medicine,2020(10):1-12.

[21]OSTERHAVEN J,LINDEN J V.European Technology,Trade and Income Changes for 1975-1985: An Intercountry Input-output Decomposition[J].Economic Systems Research,1997(4):393-412.

[22]SABILLON C.On the Causes of Economic Growth: the Lessons of History[M].New York:Algora Press,2008:251-269.

[23]楠玉,袁富華,张平.论当前我国全要素生产率的提升路径[J].上海经济研究,2017(3):65-70.

[24]FELIPE J, LIM J A.Export or Domestic-led Growth in Asia[J].Asian Development Review,2005(2):35-75.

[25]方福前.中国居民消费潜力及增长点分析——基于2035年基本实现社会主义现代化的目标[J].经济学动态,2021(2):50-64.

[26]TEMIN P.Lessons for the Present from the Great Depression[J].American Economic Review,1976(2):40-45.

[27]ROMER C D.The Great Crash and the Onset of the Great Depression[J].Quarterly Journal of Economics,1990(3):597-624.

[28]YOSHIKAWA H.The Role of Demand in Macroeconomics[J].Japanese Economic Review,2003(1):1-27.

[29]臧旭恒,刘大可.我国消费需求态势分析及政策选择[J].南开经济研究,1999(1):21-26.

[30]袁志刚,朱国林.消费理论中的收入分配与总消费——及对中国消费不振的分析[J].中国社会科学,2002(2):69-76.

[31]汤向俊,马光辉.供给侧改革与消费需求扩张[J].经济问题探索,2016(4):1-7.

[32]范红忠.有效需求规模假说、研发投入与国家自主创新能力[J].经济研究,2007(3):33-44.

[33]杨汝岱,陈斌开.高等教育改革、预防性储蓄与居民消费行为[J].经济研究,2009(8):113-124.

[34]ISLAM N.Growth Empirics: A Panel Data Approach[J].Quarterly Journal of Economic,1995(4):1128-1170.

[35]BENHABIB J,SPIEGEL M.The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-country Data[J].Journal of Monetary Economics,1994(2): 143-173.

[36]TAMUYA R.Income Convergence in An Endogenous Growth Model[J].Journal of Political Economy,1991(3):522-540.

[37]GOODFRIEND M,MCDERMOTT J.Early development[J].American Economic Review,1995(1):116-133.

[38]ACEMOGLU D,GUERRIERI V.Capital Deepening and Non-balanced Economic Growth[J].Journal of Political Economy,2008(3):467-498.

[39]刘霞辉.中国经济转型的路径分析[J].北京工商大学学报(社会科学版),2016(1):1-6+30.

[40]李静,楠玉,刘霞辉.中国经济稳增长难题:人力资本错配及其解决途径[J].经济研究,2017(3):18-31.

[41]黄志钢,刘霞辉.“新常态”下中国经济增长的路径选择[J].经济学动态, 2015(9):51-62.

[42]陆明涛,刘潋.人力资本测度与国际比较[J].中国人口科学,2016(3):55-68+127.

[43]中国经济增长前沿课题组.突破经济增长减速的新要素供给理论、体制与政策选择[J].经济研究,2015(11):4-19.

[44]WANG Q .Fixed-effect Panel Threshold Model Using Stata[J].Stata Journal,2015(1): 121-134.

[45]CANER M,HANSEN B E .Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model[J].Econometric Theory,2004(5):813-843.

[46]高培勇,袁富华,胡怀国,等.高质量发展的动力、机制与治理[J].经济研究,2020(4):4-19.

[47]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

[48]袁富华,张平,陆明涛.长期经济增长过程中的人力资本结构——兼论中国人力资本梯度升级问题[J].经济学动态,2015(5):11-21.

[49]邵宜航,张朝阳,刘雅南,等.社会分层结构与创新驱动的经济增长[J].经济研究,2018(5):42-55.

[50]西蒙·库兹涅茨.现代经济增长[M].戴睿,易诚,译.北京:北京经济学院出版社,1989:50-54.

[51]李实.中国收入分配制度改革四十年[J].China Economist,2018(4):2-33.

[52]CROIX D E L,DOEPKE M.Inequality and Growth: Why Differential Fertility Matters[J].American Economic Review, 2003(4):1091-1113.

[53]YANG D T.Urban-biased Policies and Rising Income Inequality in China[J].American Economic Review,1999(2):306-310.

[54]張欢,徐康宁,孙文远.城镇化、教育质量与中等收入陷阱——基于跨国面板数据的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2018(5):40-58.

[55]刘一鸣,王艺明.劳动力质量与民营企业劳动生产率:马克思主义视角的研究[J].世界经济,2021(1):3-24.

[56]刘智勇,李海峥,胡永远,等.人力资本结构高级化与经济增长——兼论东中西部地区差距的形成和缩小[J].经济研究,2018(3):50-63.

責任编辑:李金霞

Research on the Stage Impact and Mechanism of Consumption on China's Economic Development

——Based on Regional Comparative Analysis

Shi Linyan1 ,Zhang Caiyun1,2

(1.School of Economics,University of Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 102488, China;

2.Institute of Economics,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100836, China)

Abstract:When a country's economic development reach a certain stage, the impetus of investment and export to development is gradually weakened, consumption, especially consumption upgrading will become the main factor to promote economic development. Based on the theoretical analysis of the stage impact of consumption on economic development and the fact that various provinces in China are in different stages of development, this paper divides the 31 provinces into upper middle income stages and high income stages, and uses the data of these provinces from 2002 to 2019 to do following empirical research. Through fixed effect model, panel threshold model and mediating effect model, this paper verifies the influence of consumption on the economic development of different regions in China and its internal mechanism, the results show that: First, at upper middle income stage, consumption rate mainly presents negative effect on economic growth, for consumption upgrade, there is no significant impact; at high income stage, consumption rate and consumption upgrading have significant promoting effect on economic development. Second, consumption upgrading mechanism analysis shows that at high income stage, with continuous upgrading of consumption, the negative impact of consumption rate on economic development is gradually weakened. At high income stage, consumption upgrading leads to that consumption rate no longer has significant negative impact on economic development, and consumption upgrading becomes the dominant factor affecting economic development instead. Third, results of mediating effect mechanism regression further explain the role of consumption upgrading, at upper middle income stage, consumption upgrading weakens the negative impact of consumption rate by promoting accumulation of human capital. After entering high income stage, this indirect effect turns into a restraining effect. Obviously, the direct promoting effect of consumption upgrading on economic development is dominant in the ens. This paper tries to provide some reference for how to play the role of consumption in economic development and help China to enter the high income stage in the near future.

Key words:consumption upgrading;consumption rate;human capital