审美类型的中西印比较及其意义

2022-07-21张法

摘 要:中西印的审美类型,在表达的总术语上不同:西方为范畴,中国用品流,印度名情味。在宇宙结构和具体分类上不同:西方的审美类型,在已知未知的二分世界中形成美、悲、喜的对立三分;中国的审美类型,在天人合一的宇宙中形成以美为主的壮美、优美、典雅、俗妙四分;印度的审美类型,乃是在空幻结构基础上的以神为中心的美,具体为壮美、优美、神力怪美的三分。

关键词:审美类型;宇宙模式;中西印类型

作者简介:张法,四川大学文学与新闻学院教授、博士生导师(成都 610065)

DOI编码:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2022.03.016

关于审美类型,笔者已发表过一些文章,如《作为艺术内容的审美类型》1等,最近又有一些新思考,且与前论有很大的不同。因再论如下。

一、从美到审美类型

人类的美和美感,从最初的工具制造和运用中产生出来。170万年前,阿舍利斧的神奇功效产生人类的工具之美,又在歷史的演进中展开为各文化的多种形态,如地中海神灵的双面斧、印度罗摩的英雄之斧、中国巫王象征的斧钺。美分为不同的类型,盖由此而始。当理性时代的美人,从原始时期和早期文明的充满怪异的人兽一体的美中超越出来,呈现为各大理性文化中多样多型之美,如古希腊罗马文化中波留克列特斯的持矛者和米洛的维纳斯,如印度文化中犍陀罗的佛陀像和马土腊的药叉女,如中国文化《诗经·淇奥》中的“有匪君子”和《诗经·关雎》中的“窈窕淑女”等,由之而始,美应当怎样分类,就成为理论家思考的一个主题。

然而,美分何类,并不仅仅是现实中的美,如中国人听见或读到这一美字,可以就想到苗条的赵飞燕、丰腴的杨玉环、美腰的沈约、美鬓的潘岳、桂林的青山、西湖的绿波、黄山的劲松、陶渊明篱边的菊花……而且还包括艺术中的美,这时,美就转成了审美。用审美的眼光去欣赏艺术,在艺术作品中不仅有美的对象,还有非美的乃至丑陋与虚伪的对象,如莫里哀的《伪君子》《吝啬鬼》,还有反美的乃至怪异和恐怖的对象,如西方恐怖电影中的杂交怪兽和吸血鬼。在现实中,我们欣赏美,于美之物,可细而赏之,对美之人,要细赏,要深味,需要一些条件要求;对非美的对象,可笑而乐之,但要受现实考虑的限制;于反美的对象,往往避而远之,怕而逃之。在艺术中,对美以及非美、反美对象,皆可以观且赏之,喜而乐之,深深玩味。由此可知,美学上的美分何类,是从审美上讲的。审美包括两个方面:一是主体面对对象世界,用审美的观赏态度去看,通过审美的心理距离,使之成为审美对象;二是对象进入审美之境后,要具备使审美进程得以进行的相应性质。一般来讲,在现实中,人面对非美或反美对象,进入之后即使不避而远之,也往往或浅尝辄止或中途休止。而在艺术中,非美和反美对象则具有双重性质:一是对象本身的性质是非美或反美的;二是这非美或反美的对象是从艺术作品中呈现出来的,艺术具有美的形式。在呈现非美和反美形象的艺术作品中,审美主体感受到的是双重情感:一是由非美和反美对象而来的丑、怪、怕等负面情感;二是由艺术的形式美而来的美感等正面情感。双重情感在合一中运行,艺术的形式美感支持、吸引、保证对非美和反美形象的审美活动持续地进行下去,并在持续中感受、发现、体悟到对非美和反美形象进行欣赏的重要美学意义、人性意义、世界意义。当人在艺术中对非美和反美的形象进行审美欣赏之后,会产生两个方向的运行。一方面,因艺术而回溯到艺术家创造时的心境,是怎样用审美的形式美去把握、体会、创造非美或反美的审美对象,正是这一艺术家的审美心态,产生了一个新的审美世界。由此,文艺复兴特别是浪漫主义以来,西方文化把艺术家视为天才,强调艺术家在创作过程中的灵感,彰显艺术家的独创性,将艺术创造视为具有上帝创造一般的性质。另一方面,经过艺术中对非美和反美的审美对象的欣赏之后,一般大众也有意识和无意识地接近、理解、获得了艺术家创造时的审美心态,并知晓应怎样去欣赏非美和反美对象的审美心态。于是,在艺术品的传播和普及中,一种文化的审美心态建立了起来:一方面整个文化都以一种新的审美态度去面对现实中的非美和反美对象;另一方面,在非美和反美的艺术的助力中,整个文化开启一种新型的审美世界。

然而,一般来讲,对美的欣赏在现实中和艺术中都是可以顺利进行的,而对非美和反美的欣赏在现实中难以进行,在艺术中却可以进行,这样,现实中的审美从美学上来讲是有局限的,由此难以对美学分类进入和上升到全面性与本质性的总结。艺术中的审美,不仅可以对美的形象进行,还可以对非美和反美的形象进行,从而是全面的,因此,美学上的美分何类,应当在也只有在艺术审美中进行全面和本质的总结。但艺术形式之美又来自于艺术家的审美心理运行,是一种美感方式。美感方式是内在的,艺术方式是外在的,二者是可以统一、互动、互换的,因此,艺术方式说到底也是一种审美心理方式,审美心理达到一定的质点,转化为艺术,艺术又反过来使审美心理得以扩展和定型,形成具有稳定性的审美心理。审美心理是否形成,又以艺术形式呈现出来,因此,对审美类型的把握,从外在上看,是要从艺术上去总结,在本质上却是对审美心理的一种建构,以及从审美心理方面进行文化建构。

在美学成为一个专门学科的西方文化中,美学是aesthetics,原义用为专门的美感,它不同于sense(一般之感),也不同于sense of beauty(一般的美之感)。专门的美感(aesthetics)经典地体现在艺术上。现实中的美感,有了质的飞跃,达到了审美的深度,将之用美的形式转化成为艺术,形成专门的审美对象。这里特别是关于与美不同的非美和反美对象的审美化,成为喜和悲的审美类型,从而构成了美的分类中的审美类型体系。在西方文化中,从古希腊开始,随着早期文明向轴心时代的转变,在艺术上就从仪式艺术中提升出了两种公民型艺术——非美型的喜剧和反美型的悲剧,开始有了美学的美、悲、喜的基本分类。同时,艺术家与其他领域的行家里手区分开来,为城邦公民提供专门的审美服务。在中国,面对非美和反美的对象,文化也要求用审美的诗人之心去对待。孔子说,“诗可以兴、可以观、可以群、可以怨”1。这里的群,即要运用诗这样的艺术作品,把具有这样或那样不同意见和观念的人团结在一起,主要与美的对象相关。怨,则主要讲对于非美和反美的对象,可以用诗这种艺术形式进行审美之怨。通过审美之怨,把与文化利益不合的情感规范起来,就达到儒家所强调的“哀而不伤”“怨而不怒”效果。兴与观,则不仅是美的对象,还包括非美和反美的对象。美、非美、反美的对象,都可使人有所感兴,进而通过诗这种艺术方式进行审美观照,进而达到本质认知。观不是一般的看,而是为了认知本质而看或从看中达到本质。诗在中国艺术中居于核心地位,可以代表整个艺术。钟嵘《诗品序》讲人在现实中“凡斯种种,感荡心灵”,主要以悲为主,其效果是把现实之悲转为诗歌艺术之美,建立起“使贫贱易安”“幽居勿闷”1的审美效果。在印度,面对非美和反美的对象和场景,文化也要求用超越功利的态度去对待。《罗摩衍那》中的蚁蛭仙人的故事,讲的就是现实之悲激发出蚁蛭仙人的诗情,把现实之悲转成了审美的悲情之味。话说蚁垤仙人与弟子漫步林中,见一对麻鹬正在幸福交欢,突然,公鹬坠倒,血溅一地,原来是被一尼沙陀(猎人)发箭所射杀,悲二麻鹬之不幸,恨尼沙陀之可恶,蚁垤仙人脱口说道:

你永远不会,尼沙陀,

享盛名获得善果,

一双麻鹬耽乐交欢,

你竟杀死其中一个。2

蚁垤仙人刚说完,突然惊诧地意识到,他说的是诗。他对弟子说,他的话是有节奏、音韵的诗。他能脱口成诗,因为它来自于他的悲伤之情。3人本有审美之心,当现实激起人的审美之心以及其中具体的悲悯之情,就以艺术之美的形式将之表达出来,形成艺术之味。在蚁蛭仙人的例子中,审美之情是悲,由悲而产生的诗形成了印度美学上的悲悯味。蚁蛭仙人的话讲了审美类型的两大要素——味和情。情是印度美学中美分何类的具体类型,味则是具体类型中的决定一类型之为此类型的本质。讲到这里,已经可以看出,中西印对于审美的分类,不但有不同的方式、不同的类型,而且还有不同的术语。

二、中西印美学审美类型在总体语汇上的不同

中西印美学在审美类型上都有美、非美、反美的类型,然而,三大文化对这三类的具体认知和定性归纳各有不同,从而形成不同的审美类型体系,而且,在审美类型的总体语汇上也是不同的。

西方的实体区分型美学,要求从审美现象到审美本质的理论进路。审美类型在现象上具体而丰富,但对其本质的把握却应用抽象的概念,把多样现象归纳为本质性的类型,以范畴的方式进行理论表达(范畴是最重要的概念)。因此,在西方美学中,审美类型称为审美范畴。不过,西方的抽象性category(范畴)也可释为现象上的类型,但强调的是由抽象本质所统摄的现象类型。中国文化讲究体用不二、知行合一,因此,对范畴理解起来稍难,用类型理解起来较易。但讲范畴,可以使我们接近西人的原意。因此,可以说,西方的审美类型是以范畴为主要语汇来论述的。近代的美与崇高,被称为两大基本范畴;现代的荒诞与恐怖,也被称为两大审美范畴;后现代的媚世与堪酷,仍被称为两大审美范畴。

中国文化则与之不同,对审美类型,既不常用范畴,也不常用类型,而是用品——品是三人用嘴进行的理论评价,三口代表大多数的口,具有公论性质,因而体现了对美分何类进行了类型上的本质定性,从其来源和根据讲就是品,因此可称为品类。但审美类型用品来表达突出了中国思维对主客互动的强调。品类来自于主体面对客体时,用理论语言对之进行判断,也彰显了中国思维体用不二的特点,主客在现象上的互动产生的判断同时具有理论性的本质效用。把在主客互动、体用不二中进行的评论之品的品评和品鉴确定下来后就成为对审美现象进行类型确定的品类。在中国表述审美类型的品中,除了主客互动的评品之品和确定类型的品类之品,中国美学还有一个因素需要强调,即中国文化是一个有等级尊卑的文化,审美类型与之相应,也有等级尊卑。因此,品在美学上还有一个更重要的内容,即等级之品,或用古代的语汇来讲——品流。品类强调空间的确定性,品流彰显时间的变化性。中国人的审美品论,无论是对高雅艺术的诗、书、画、琴等的品评,还是对低端艺术如小说、戏曲包括演艺人员的评品,以及对现实中比如青楼中的美女、植物中的花草、自然中的山水的评品,都往往以上中下三品进行区分,因此,中国的审美类型,是以品为主要语汇来论述的。而品内蕴三种含义:一是主客互动的品评之品,二是尊卑高下的品流之品,三是美分何类的品类之品。

印度文化,强调一维时间,形成bhū(是)- bhū(变)-māyā(幻)- Śūnyatā(空)的宇宙,不讲强调客观本质的范疇,也不用彰显主客互动、时空兼顾的品,而是强调两个东西:一是时间流动对事物的影响;二是在时间流动中主体的具体感受,以及主体感受因时间宇宙而来的空性。主体在时间中的具体感受体现为bhāva(情)。情,既是客体在时间流动中的具体情况,又是主体与具体情况互动而产生的情感,对这一主客互动在时点上的合一,印人称之为vi aya(境)。境在时点中每变每异,要把这变动不居的境在审美上具体地落实下来,印度人将之放在主体的情上。情,作为主体面对客观时的心之动,在时间的流动中也是每变每异的,但在变化中又恒定出现了不变类型,称为常情(sthāyibhāva)。常情有八:爱(rati)、笑(hāsa)、悲(śoka)、怒(krodha)、勇(utsāha)、惧(bhaya)、厌(hujupsā)、惊(vasmaya)。常情本有,用审美之心去看,这时常情与具体之情相结合,构成了审美之rasa(味)。味可感而无形,在性质上与宇宙之梵(Brahman)及宇宙大我(Ātman)相连同质,可以说,梵、我、味同一,个我(jīva)之情用于审美就具有了味,无论是在现实中还是在艺术上,审美八情形成了美学上的八味:爱形成艳情味,笑形成滑稽味,悲形成悲悯味,怒形成暴戾味,勇形成英勇味,惧形成恐怖味,厌形成厌恶味,惊形成奇异味。八味是八种审美类型,但要强调与情的关联,突出了时间性和主体性,点到味为根本,彰显了空的本质。以蚁蛭仙人对景吟诗为例,他因景而生悲悯之情,因情写诗,抒己之悲悯,形成了诗的悲悯味(类型)。总之,印度的审美类型是以(强调时间性的主客合一之)情与(决定情之为情的时间宇宙之)味为主要语汇来进行的。

中西印关于审美类型在理论用语上的不同,恰好对应着中西印关于世界的基本看法:西方的范畴,体现的是努力探求一个客观必然的具有实体性的审美规律;中国的品流,强调的是主客互动、时空兼顾在审美类型上的重要性;印度的情味,有由时间宇宙而来的审美类型的空性。如果说用一个单音节的汉字来表达中西印的审美类型,那么,西方为类,中国为品,印度为味。

三、中西印的审美类型体系及其特色

审美类型就是在审美的场级中由美的对象展开为美的品类系列,由非美对象展开为喜的品类系列,由反美对象展开为悲的品类系列。

美是在人与世界同一基础上人与理想同一的对象。与世界同一是美的基础,在此基础上对象与理想的同一构成美。在中西印文化中,人与世界的同一是共识,这就是西方的Being与logos(有-在-是-逻各斯)、印度的Brahman-Ātman(梵-我)、中国的天地人之道。人与理想同一也是共识:从个别之是(to be)到本质之是(being)成为西方文化的理想追求;由个我达到与梵同一的大我,或由个体之性回到佛性,是印度人的理想追求;以人合天是中国文化的理想追求。三个文化的宇宙本质与人的本质追求产生了三种美的对象,这就是希腊用雕塑体现出来的阿波罗和维纳斯之美,印度雕塑上的佛陀坐像和湿婆舞象之美,中国诗歌中“良相头上进贤冠,猛将腰间大羽箭”(杜甫《丹青引赠将军曹霸》)的风采士人和“巧笑倩兮,美目盼兮”(《诗经·硕人》)的美丽佳人,构成了中国人物之美的典型。然而,中西印三大文化在人与世界的同一的具体内容上又有所不同,形成了美在不同文化中的不同配置。

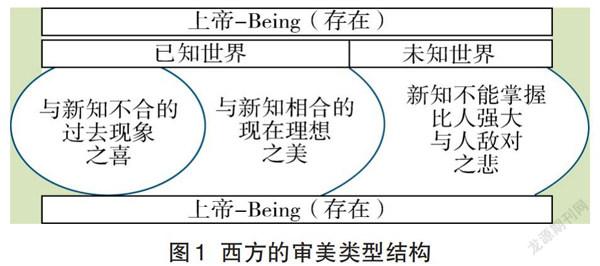

西方人与世界的同一,要在三点:一是在宇宙整体上是同一的,这个整体体现为哲学上的Being(本质之有-在-是)和宗教上的上帝,以及由Being决定的世界和由上帝创造的世界都按logos(逻各斯)运行;二是在人的世界里的不完全同一,人的世界分成已知和未知两个世界;三是已知和未知的区分把人与世界的关系呈现为线型进化关系。人要不断地从已知到未知,把未知变成已知。已知的世界由人经过与世界互动的努力或奋斗而得来,已知世界也变成两个世界:随着新知的获得,在过去的已知中,与现在的新知同质一致的称为传统,与现在的新知不一致甚至相反的称为过时;与过时观念一致的现象成为非正常现象,与新知相一致的观念成为正常现象。总之,已知世界中分为两类:(与新知不合的)非正常现象和(与新知契合的)正常现象。未知世界中其实也包括两类:一是与新知相合,一推论就得到理解,一实践就得到证明,成为与人一致的现象;二是新知尚不能把握且强大于人又与人敌对的现象。前一类约同于几何学上的可解求证题,答案是可以做出来的,基本上可归为已知世界的新知范围中;后一类则是不知答案,随时可以给人带来悲的现象。从美学与文化的结合上看,西方世界可归纳如下几方面:其一,西方人对世界整体是有信心的,这就是哲学上的Being(本质存在)和宗教上的上帝,哲学上的宇宙整体只是从逻辑上预推出来,而其中的细节,具体来讲,属于整体的未知,需要人在现实中通过自己的实践特别是包括试错方式去一步步获得,这里的试错包括付出人生中最美好的东西乃至生命,这就是悲。上帝使人对宇宙整体的秩序性和正义性有信心,而这信心不是消除未知,而是使人去面对未知,宙斯存在着,但不能使俄狄浦斯在面对未知时不犯错误,上帝存在着,但不能使耶稣不被犹大出卖和不被钉上十字架。只是让人在面对未知并陷入悲境时有一种正确的态度。其二,在世界的已知的两部分和未知的两部分共四部分中,由已知世界中的非正常现象产生出审美之喜,通过喜的笑以友好方式来批判、限制其出现;另一方面,喜对于现在的处于正常的人有激励作用,主动地呈现喜,以衬出现在的正常,使人更加骄傲和珍爱现在的正常。后一种方式把美的形式加到了喜的现象中,成为标准的审美对象。总之,喜,建立在西方进化直线的“过去”和“现在”本不能截然而分而又必须要进行的划分上,不应在现在出现而又确会在现在出现的喜,成为审美对象,再通过艺术形式表现出来,形成一个审美类型,即美学之喜。与新知相契合的正常中的理想成为美的对象。美是人人向往的,通过艺术,美的理想得到了更广泛和深入的体现。未知世界中与美相合的部分,成为美之一种。未知世界中尚不能掌握又比人强大还与人敌对的部分,成为悲的对象。西方文化的结构产生了美的三种相对独立的类型:美、悲、喜(如图1所示)。 因此,西方美学中的美体现为美、悲、喜的结构。美只是三大类型中的一型。

在西方历史的演进中,美展开为优美(如古代的维纳斯)、壮美(如米开朗基罗的大卫)以及典雅(如法国的古典主义宫廷);喜展开为怪、丑、滑稽;悲展开为古代的悲剧、近代的崇高、现代的荒诞、后现代的恐怖。

与西方的已知未知的二分世界不同,中国是一个由气而生的气化万物的天人合一的世界,而且是在天道人道的运行中呈现的世界。人与世界从宇宙整体来看是同一的。从人的角度看,中国把宇宙和事物都看成是虛实合一的,而事物之虚与宇宙之虚相连,这样,人,正像可以把握和体会着自身之虚一样,也可以从根本上把握和体会宇宙之虚。从而,中国文化之人一方面通过自身之“体”在与宇宙的互动之“会”中与周围世界同一,也与整个世界同一;另一方面,通过对圣人和仙人的塑造——圣人含道应物,是全知的,仙人超离死亡,是永存的,人可以成圣和成仙,从根本上塑造人与宇宙整体同一的实例和信心。因此,中国文化不存在本质上的未知世界。从而,中国美学是以美为主的,并把美扩展到世界的每一方面,呈现了一个非常丰富的美的体系。中国文化也有非美和反美对象,这两种审美对象与西方不同,不是与新知不合的现象,而是在文化的品流中处于较低位置的对象,以及对现实明晰存在的尊卑秩序的偏离,成为笑的对象;但不是如西方那样与美严格地区分开来,而是与美组合在一起,如中国戏曲没有专门的西方式的喜剧,而是把喜类型之丑,放到生(美男)、旦(美女)、丑(可笑的)、末(一般人)的品的整体之中。从而,非美只在美的整体上占有一个边缘地位。同样,中国也有反美对象,但反美对象不是悲,而是怪。悲在中国是属于美,自然中秋之悲与春之喜相连,都属于美。人生中的各种悲与离,与各种欢与合相连,都属于美。这与西方美学大不相同。因此,在姚鼐讲宇宙之美分为阳刚之美和阴柔之美中,可以看到,西方属于反美对象之悲的种种类型,如“决大川”“奔骐骥”“长风出谷”,以及“愀乎其如悲”1,都被归为这两种美之中。中国的反美对象,仅来自于宇宙运行中的偏离,以怪、异、妖、鬼的形式出现,同样,反美只是在美的整体中占有一个边缘地位,从述异、志怪之类的小说中体现出来,这里的小说相对于正史诗文中的大说,突显的也是其在整个审美体系中的小。因此,中国美学的类型体系主要体现为与宇宙大化运行相一致或者说人与世界同一的美。中国之美,在自然历史人文合一的时空上,体现为三大方面:一是自然的日月季年的时间运行之美,特别体现在四季之美和节庆之美上,这本身就是一个非常丰富的美的次型体系;二是历史的兴盛衰亡的王朝运行之美,特别体现在朝省、宦情、怀古之中,这也构成一个非常丰富的美的次型体系;三是以京城为中心的空间的展开之美,把一种尊卑等级与自然风土结合起来,由于中国文化的特点,特别体现为以塞北西域为主的边疆地区,以京城为主的中央地区,以江南为主的南方北区,即以中原、塞北西域、江南为核心而展开的整个天地的人文地理风物的体系,这同样构成一个非常丰富的美的次型体系。这三个方面都是以朝廷为中心进行调控而参加到宇宙运行中去的,中国的朝廷讲究尊卑等级,由京城而郡县而天下,构成了朝廷以雅正为核心的具有丰富层次的美的体系。朝廷的运转靠士人群体参加,士人可在朝廷系统之内又可以在其外,既在政治系统的运行中,又在生活系统的运行中,士人之雅,内蕴朝廷之雅,又扩大了朝廷之雅,主要可以分为以秩序为主的“神”之美和与生活为主的“逸”之美。与朝廷和士人之雅相对的是地方和各地域的民风民俗之美,这种民风民俗之美在宋以后的雅俗互动中产生了妙的境界,成为各地民风民俗向上提升的美的标准。因此,士人之雅展开为神与逸两种主要的美的类型,士人之雅与民间之俗构成了雅正与俗妙两种美的类型。中国各方面的美既有分别又相互关联,形成了一个丰富的美的体系。为了与现

在的语汇互通,可以把阳刚之美称为壮美,阴柔之美名为优美。壮美和优美在士人中的理想体现称为典雅,在民间的理想体现称为俗妙。这样,中国审美类型的主体是在美的基础上的四大类型。

在印度文化中,美体现在人与世界的同一和人与理想的同一中,但印度美学把人的理想与神的理想紧密关联起来,因此,人的理想主要以理想的神的形象体现出来。印度三大宗教的神灵体系构成了印度之美的主体。印度审美类型在美上的体现,主要在八种基本味的三类中:英勇味(vīra)、艳情味(s gāra)、奇异味(adbhuta)。前两者虽然体现在人上,但同样体现在神上,特别体现在以人的形象出现,但本质上是神的化身,因此初一看来,是人之美,进而查之,乃神之美。比如流传甚广的持斧摩罗的英武形象是英勇味的典型,人人喜爱的克里希纳的爱情故事是艳情味的典型,这两人皆为宇宙的保持之神毗湿奴的化身。虽本身是神,但又已化身为人,又是人之美的典型。这两个人神合一或曰人显神隐的形象结构,最能彰显印人审美的特色。在作为美的三味中,英勇味主要突显神与人的威仪,这里的人包括上等种姓,即以宗教事务为生的婆罗门、属于管理者的国王和保卫安全的战士的刹帝利,还有思考宇宙真理、依天而行的道行高深的仙人。这三类人往往与神性紧密关联,只是这神性是以不但适合于神,也同样适合于人的梵性或佛性体现出来的,从本质上讲,同样是人显神隐的形象结构。因此,与西方宫廷和中国士人的英勇之美与雅典之美相比,印度的英勇味是人神兼指,虽人而神又虽神而人构成其主要特点。如果说,英勇味和艳情味是人神皆指,那么,奇异味则主要是天神。英勇味和艳情味在指天神时,是指天神本身的呈现,奇异味则是从人的眼中去看。因此,前两味呈现天神的常性,特别是与人同美的一面,奇异味则透出神的出人意外、高人一等的一面,奇异味与宇宙的本质相连。由于在印度文化中宗教与生活打成一片,美的宗教内容成为印度美的一大特色。在印度审美类型八味中,初一看来,特别是从西方美学的美、悲、喜的框架去看,也有非美的滑稽味和反美的悲悯味、厌恶味、暴戾味、恐怖味。但在人神一体的印度,非美一味和反美四味,一是与西方有不同的分类,二是都与神相连,是属于美的。从印度教来看,八味可分别与三大宇宙主神相连(如表1)。梵天是创造之神,英勇味和奇异

味是宇宙创造和与宇宙同生的生命之崇高,这一崇高的英勇味和奇异味,不但在宇宙产生之时出现,而且因宇宙运行的生命和事物的不断新生而不断存在,从而成为审美常味。毗湿奴是保持之神,管理着一切生命和事物从产生出现到死亡消逝中的一切,人生与万物在存在的运行之中常见三种类型:一是生殖繁衍相爱的艳情味,二是不合礼仪不合时宜产生的滑稽味,三是不合客观规律和主体规律而产生的悲悯味。三者类似于西方的美、悲、喜,但西方之悲与未知相连而与美有本质上的不同,西方之喜与落后时代相连而与美有本质上的不同,而印度之悲悯味和滑稽味都与美在本质上是同一的。比如,毗湿奴有十大化身:鱼、龟、野猪、狮面人、侏儒、持斧罗摩、罗摩、克里希纳、佛陀、白马卡尔基。其中侏儒从外在形象看是滑稽的,但作为主神化身,却不是滑稽而是正面形象。悲的四类,不但悲悯味升华为宇宙大爱的慈悲,在本质上属于美,厌恶味、暴戾味、恐怖味,都不像西方之悲,与人敌对,而是宇宙人生的一种常味,特别体现为神灵的主要面相。在毗湿奴的十大化身中,前面从鱼到狮面人,都与西方美学中的怪相似,但都不是与美不同的怪,而是与美的本质同一的形象。湿婆有三位配偶,其中迦梨女神就常以凶恶之相出现,但其杀戳之相在本质上与宇宙规律相合,同样呈现为与美的本质同一的形象。佛教密宗是佛教与印度教结合的产物,密宗的主神,从释迦牟尼到各类佛和菩萨,都有两相:一是慈善相,呈现为庄严之美;一是凶恶相,呈为狰狞恶相,是为降魔,彰显诸佛菩萨在法力上魔高一尺、佛高一丈的威风,在本质上是属于美的。

要用汉语词汇对印度的审美类型的八味进行总结,不妨讲,印度的审美类型可归为三大类:英勇味和奇异味可归为壮美;艳情味和滑稽味皆可归为优美(印人对滑稽的定义和描述,如前面所讲,与中西皆有所不同);悲悯味、厌恶味、暴戾味、恐怖味皆为神力怪美。印度教的三大主神、佛教的佛陀、耆那教的者那,其主要形象为庄严壮美。印度教的三大主神都有自己的娇妻——梵天与萨拉斯瓦蒂、毗湿奴与拉克西米、湿婆与帕尔瓦蒂。佛教和耆那教的主要女神,以及印度教三大主神与配偶林林总总体现其亲密关系的塑像,皆为艳情味经典,属于优美。与悲相连的四味,则为神力怪美。

結 语

综上所述,中西印的审美类型总结如下:一是印度美学的美的体系,呈现为神力怪美、壮美、优美的统一,是在空幻结构基础上的以神为中心的美;二是中国的优美和壮美的统一,是天人合一的以天道运行为中心的圆转之美;三是西方的以已知未知世界为核心的美、悲、喜的三分。中西印的审美类型,在基本结构上是不同的,但在世界一体化和文化多样化进行着新型整合的今天,又是可以互补的。新型的世界美学的审美类型理论,应将在中西印三大文化以及其他文化的审美类型理论的比较与互补中产生出来。