山东长岛凤头蜂鹰的种群动态及秋季迁徙*

2022-07-20于国祥谢茂文陈雅楠陈丽霞王毅花刘冬平

于国祥 谢茂文 陈雅楠 陈丽霞 王毅花 刘冬平

(1.山东长岛国家级自然保护区管理中心 烟台 265800;2.中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所 国家林业和草原局森林保护学重点实验室 北京 100091)

猛禽是鹰形目(Accipitriformes)、隼形目(Falconiformes)和鸮形目(Strigiformes)的统称,大部分是食物链中的顶级消费者,对于净化环境、控制鼠害、维持生态系统平衡具有重要作用。猛禽的数量稀少,繁殖力低,对环境变化较为敏感,面临较大的人为干扰和威胁(许维枢, 1995; Newtonetal., 2016)。鉴于此,全部猛禽均被列为国家重点保护野生动物。自20世纪80年代以来,我国开始通过环志和直接观察等手段对猛禽开展持续的监测研究,了解其群落结构、种群动态和迁徙特征,促进了这一生态类群的有效保护(侯韵秋等,1990; 范强东等,1992; 万冬梅等, 2002; Wenetal., 2013)。

凤头蜂鹰(Pernisptilorhynchus)为中型猛禽,偏好山林环境,喜食蜂类。其东方亚种主要繁殖于西伯利亚南部、蒙古北部、中国东北、朝鲜半岛和日本,越冬于东南亚(Ortaetal., 2020)。使用卫星跟踪的研究表明,在日本繁殖的凤头蜂鹰跨越东海和南海迁徙至我国,而后向南迁徙至马来半岛越冬,迁徙路线绕道明显(Higuchietal., 2005; Yamaguchietal., 2008)。我国是凤头蜂鹰的重要繁殖地和迁徙中途停歇地,但有关其种群状况和迁徙习性的资料比较匮乏。

鸟类环志是国际上开展鸟类种群监测和迁徙研究的重要手段,已有100余年的历史,指通过安全方法捕捉鸟类后,在其身体上佩戴环志等标记物并将其放归自然,通过再捕获、野外观察或其他数据采集方式获取标记个体生物学和生态学信息(Balmeretal., 2008)。通过标准化环志,可以量化反映鸟类群落结构和种群动态(Baillie, 2001; Balmeretal., 2008; Andersonetal., 2009; Jiaoetal., 2016)。卫星跟踪(Satellite tracking)是近年来普遍采用的鸟类迁徙研究手段,可以精确地获取鸟类的大量活动数据,从而揭示其活动特征和迁徙习性。通过分析山东长岛猛禽环志站1987—2019年间的环志数据并对2只个体进行卫星跟踪,本研究旨在了解长岛的猛禽群落组成以及33年间途经长岛的凤头蜂鹰的种群数量变化和迁徙习性,并揭示不同年龄个体的迁徙特征差异,以期为种群动态评估及保护提供科学依据。

1 研究方法

1.1 环志地点及网场

长岛县(120°35′38″―120°56′36″E,37°53′30″―38°23′58″N)位于山东半岛与辽东半岛之间,黄、渤海交汇处,岛陆总面积59.25 km2,海岸线长度146.6 km。长岛县由151个岛屿组成,整个群岛纵列于渤海海峡,南北长54.4 km,东西宽30.8 km,约占渤海海峡宽度的3/5。岛上林木苍郁,山峦重叠,为鸟类的栖息提供了优良的生态环境。

长岛与北部的辽宁老铁山隔海相望,是候鸟跨越渤海海峡迁徙的天然跳板,尤其是众多猛禽迁徙的重要驿站。为保护迁徙猛禽及其栖息地,1982年成立了山东长岛自然保护区,并于1984年在保护区内建设了山东长岛候鸟保护环志中心站。环志地点位于大黑山岛,网场共设置35片粘网(20 m×5 m)和950片自落网(2 m×1.5 m)。每年环志的时间为9月10日—10月31日。

1.2 鸟类环志及卫星发射器的佩戴

鸟类环志参考《中国鸟类环志技术规程》(全国鸟类环志中心, 2002)进行。每隔30 min巡视1次网场,发现鸟类被网捕获后,立即将其从粘网上解下,运送至环志小屋(距离网场约100~200 m)进行环志。环志程序依次为物种鉴别、佩戴环志、测量身体量度、判断年龄和性别等,而后立即将环志个体释放。凤头蜂鹰的性别和年龄根据个体大小以及蜡膜和虹膜的颜色进行判断。其中,成鸟蜡膜黑灰色,雄性成鸟虹膜深红色,雌性成鸟虹膜橙黄色; 亚成鸟虹膜深棕色,蜡膜黄色(Ferguson-Leesetal., 2001; Forsman, 2016)。

2019年10月2日,使用背负式对2只凤头蜂鹰佩戴卫星发射器(杭州粤海科技有限公司,型号YH-GTG0330,太阳能供电,发射器及背带为35 g,占鸟体质量的2.1% ~ 2.9%)。其中,发射器编号H136为雄性亚成鸟,H137为雌性成鸟。发射器佩戴完成后立即原地释放。发射器设定每4 h定位1次。

1.3 数据分析

长岛鸟类环志站历年的环志数据均由全国鸟类环志中心录入全国鸟类环志数据库。笔者从全国鸟类环志数据库中检索获取长岛鸟类环志站1987—2019年猛禽的环志记录。使用Shannon-Wiener指数(H′)和均匀度指数(E)分别反映不同目别猛禽的多样性和均匀度(孙儒泳,1992)。使用Berger-Parker优势度指数(I)来反映单位环志努力下凤头蜂鹰的网捕数量,以此衡量年度种群数量状况的变化,计算公式为I=ni/Ni(孙儒泳,1992),其中ni为凤头蜂鹰在i年度的环志数量,Ni为i年度全部猛禽的环志总数量。在绘制优势度指数波动图时,将起始年份(1987年)的指数设置为1,其余年份的指数等于其优势度指数与起始年份指数的比值。在SPSS 22.0中对凤头蜂鹰历年来的种群优势度指数进行回归分析。使用日网捕量的变化揭示凤头蜂鹰的迁徙节律; 当日网捕量超过均值的2倍,笔者将其定义为迁徙高峰期。

将卫星定位点数据导入ArcView GIS 3.3(Environmental Systems Research, Redlands, California)生成点图层,使用X-tool模块生成迁徙路线,并计算迁徙距离。当个体在某个地点停留超过24 h,且移动距离不超过20 km,笔者将这一地点定义为中途停歇地(Yamaguchietal., 2008; Takekawaetal., 2010)。当个体在某个地点长期停留直至春季迁徙,笔者将这一地点定义为越冬地。根据Yamaguchi等(2008)对9只凤头蜂鹰的跟踪结果,其到达越冬地的时间介于11月6日—12月17日之间; 如果本研究的跟踪信号未能持续到春季迁徙但已经超过了12月17日,笔者也将最后的停歇地点定义为越冬地。使用Google Earth 7.1.5.1557(Google, California, USA)分析停歇地的栖息地状况。对每个定位点的瞬时移动速度进行筛选,当速度超过10 km·h-1时,认为其处于飞行状态,用以分析其飞行速度。

2 结果与分析

2.1 猛禽群落组成

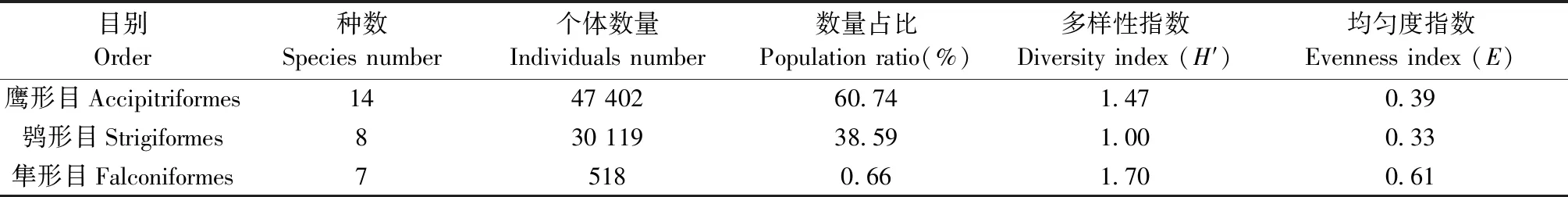

1987—2019年间在山东长岛共环志猛禽29种78 039只(附录),其中鹰形目14种47 402只(60.74%),鸮形目8种30 119只(38.59%),隼形目7种518只(0.66%,表1)。隼形目物种和个体数量虽然最少,但多样性指数和均匀度指数最高,表明各物种的数量较为均一; 与此形成反差的是,鹰形目和鸮形目中不同物种的数量差异十分显著。在物种组成方面,红角鸮(Otussunia)、松雀鹰(Accipitervirgatus)和雀鹰(A.nisus)最多,分别占猛禽总数量的32.54%、29.48%和23.19%,是绝对优势种(图1)。

表1 1987—2019年长岛环志猛禽各目的数量及多样性Tab.1 Number of Species, individuals and diversity of raptors by orders banded at Changdao during 1987-2019

图1 1987—2019年在长岛环志的猛禽群落组成Fig. 1 The community structure of raptors banded at Changdao during 1987-2019

2.2 凤头蜂鹰种群动态和迁徙时序

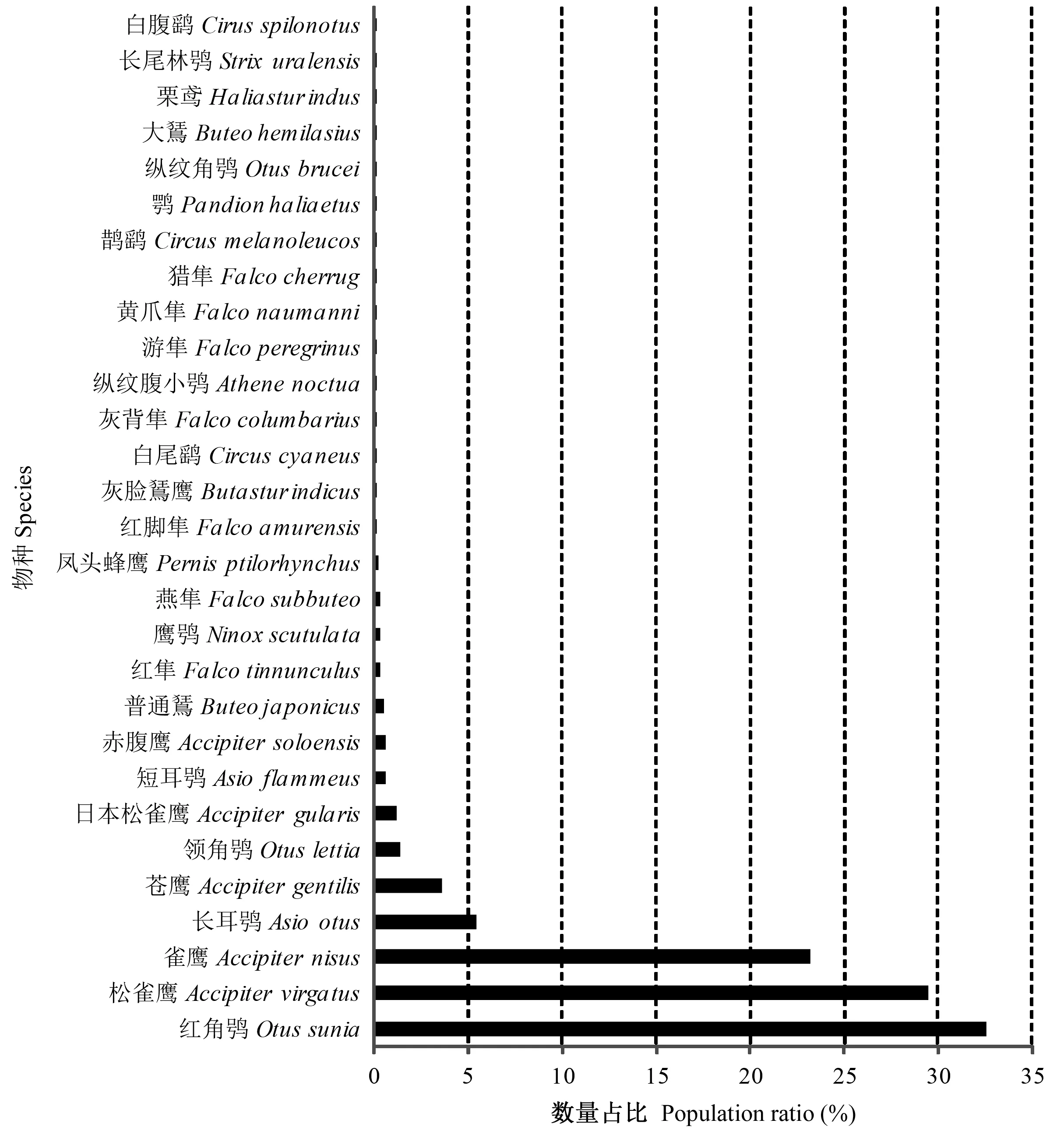

1987—2019年共环志网捕凤头蜂鹰182只,年网捕量介于1~11只之间,占猛禽群落数量的0.29%。2003年之前,优势度指数增长平稳,其后则上下波动明显。对种群优势度指数进行指数回归分析表明,凤头蜂鹰在群落中的种群优势度指数整体呈上升趋势(R2= 0.190,P= 0.011),年均增幅为4.1%(图2)。

图2 1987—2019年在长岛环志的凤头蜂鹰的种群优势度指数动态Fig. 2 The dynamic of dominance index of the P. ptilorhynchus in Changdao based on banding data during 1987-2019

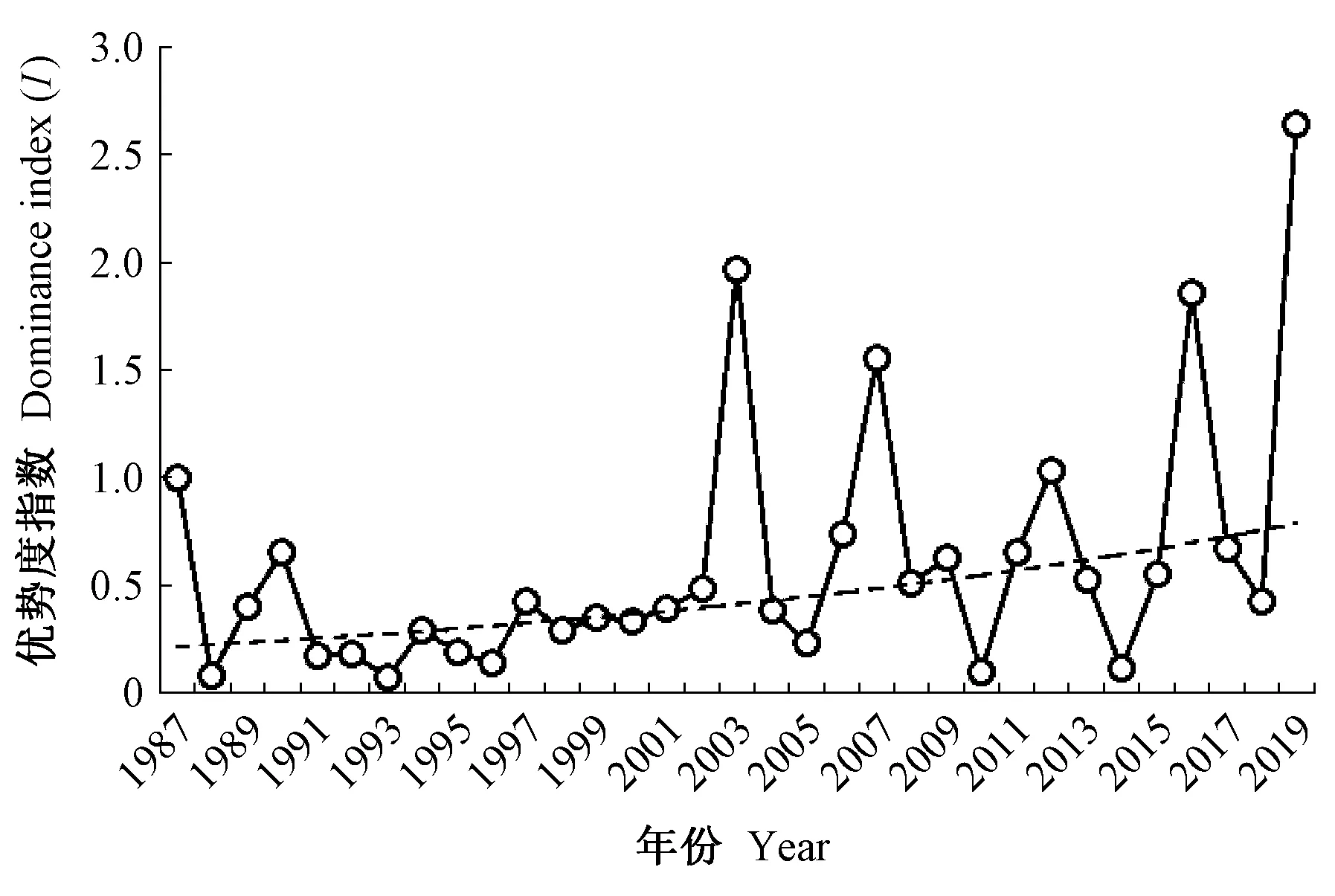

根据日网捕量可以看出,凤头蜂鹰在秋季迁徙途经长岛的时间主要介于9月中旬—10月中旬。其中迁徙高峰期为9月19日—10月2日(图3)。

图3 1987—2019年间长岛环志站秋季凤头蜂鹰的日网捕量Fig. 3 The daily capture of P. ptilorhynchusat Changdao Banding Station in autumn during 1987-2019实线: 平均日网捕量; 虚线: 平均日网捕量的2倍,超过此线表示网捕高峰期。Solid line: Average of daily capture; Broken line: Double average of daily capture, indicating capture peak.

2.3 凤头蜂鹰秋季迁徙路线和停歇地

对2只凤头蜂鹰进行了卫星跟踪。H137为雌性成鸟,于10月5日从长岛迁离,相继迁徙途经湖北麻城市、越南右陇县(Huu Lung)和越南奇山县(Ky Son)3个中途停歇地,累计停歇19天,于11月18日到达马来西亚士乃(Senai)越冬,累计迁徙距离5 360 km。H136为雄性亚成鸟,于10月5日从长岛迁离,相继迁徙途经山东省临沭县、安徽省金寨县、湖北省浠水县、湖南省湘乡市和湖南省东安县5个中途停歇地,累计停歇49天,于12月7日到达越南冠桄县(Con Cuong)越冬,累计迁徙距离2 890 km(表2、图4)。在上述停歇地中,停歇时间最长的为湖南省东安县和湘乡市,分别达到18天和15天(表3),栖息环境主要为林地和农田。

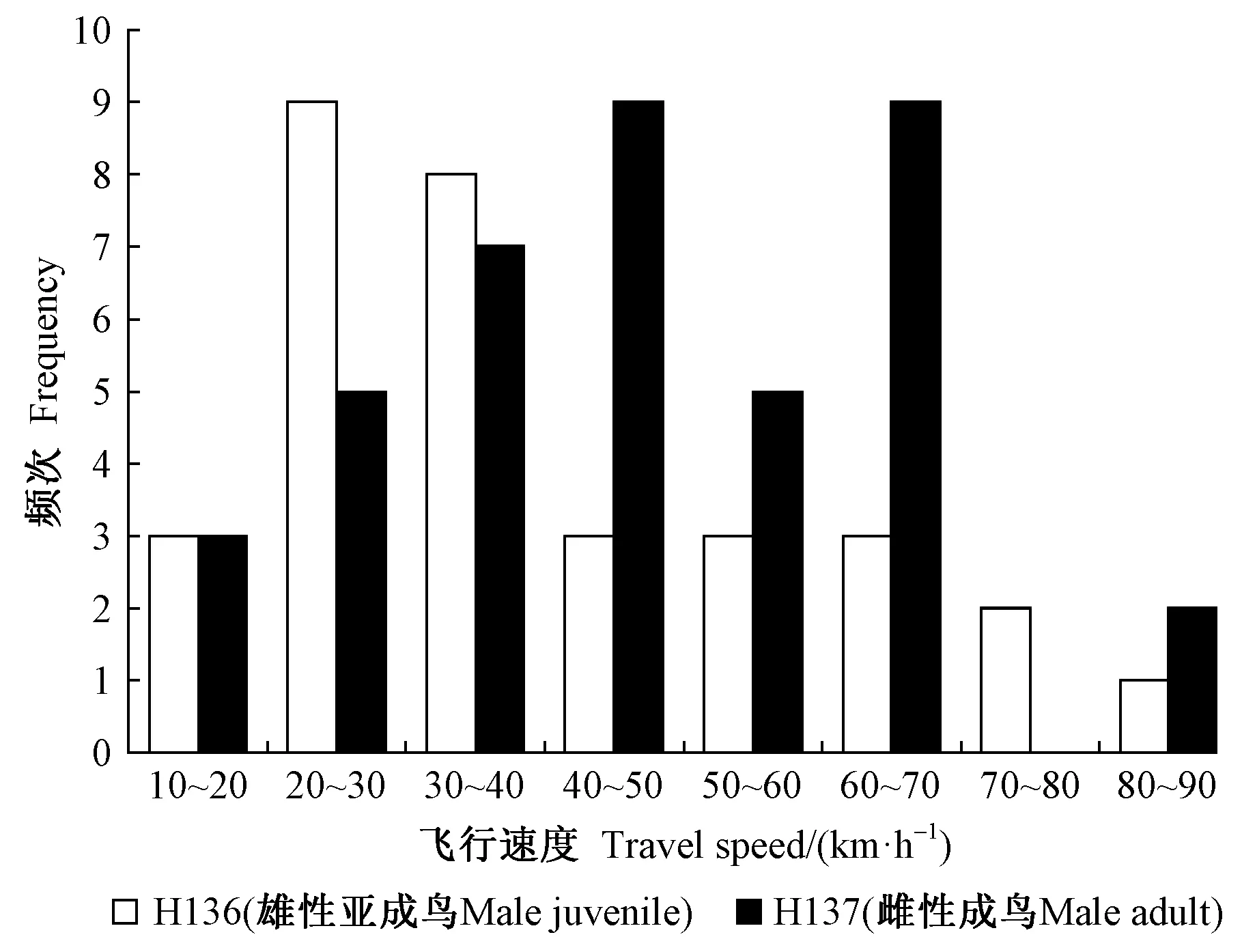

卫星跟踪结果显示,2只个体的迁徙参数差异较大。雌性成鸟的迁徙距离几乎是雄性亚成鸟的2倍,其中途停歇次数和时间较短,迁徙速度显著较快。雌性成鸟的瞬时飞行速度平均为44.6±17.5 km·h-1(n=40),最高可达88.7 km·h-1,均高于雄性幼鸟的40.4±18.4 km·h-1(n=33)和81.7 km·h-1。成鸟75%的位点瞬时速度介于30~70 km·h-1,而亚成鸟51.5%的位点瞬时速度介于20~40 km·h-1(图5)。

表2 卫星跟踪揭示的凤头蜂鹰的秋季迁徙参数Tab.2 Autumn migration parameter of P. ptilorhynchus revealed by GPS tracking

表3 凤头蜂鹰秋季迁徙中途停歇地Tab.3 Stopover sites of P. ptilorhynchus in autumn migration

图4 卫星跟踪揭示的凤头蜂鹰秋季迁徙路线Fig. 4 Autumn migration route of two P. ptilorhynchus revealed by satellite tracking

图5 凤头蜂鹰成鸟和亚成鸟秋季迁徙飞行速度的频次分布Fig. 5 Frequency distribution of travel speed of adult and juvenile P. ptilorhynchus in autumn migration revealed by satellite tracking

3 讨论

本研究首次对长岛的凤头蜂鹰进行了卫星跟踪。虽然样本量有限,且未能从繁殖地开始对秋季迁徙路线进行完整跟踪,但获得的大量数据仍有助于加深对这一物种的了解。2只个体的跟踪信号至12月底消失,未能持续到第2年的春季迁徙,但其到达越冬地的时间与Yamaguchi等(2008)的结果吻合。本研究通过卫星跟踪进一步证实,相比成鸟,凤头蜂鹰亚成鸟秋季迁徙的距离更短,速度较慢,到达越冬地较晚,这与Higuchi等(2005)的结论一致,呈现出差别迁徙(differential migration)的特征。差别迁徙是一种常见的迁徙策略,指同一物种的不同年龄和性别个体选择不同的迁徙路线,或在迁徙时间上存在先后次序,或选择不同的地点越冬,从而形成时空隔离机制,以便减少在中途停歇地或越冬地对资源的种内竞争,提高存活率(Berthold, 2006; Lehikoinenetal., 2017; Briedisetal., 2018)。很多雀形目鸟类存在差别迁徙,特别是在雄性成鸟和亚成鸟羽色差异较大的物种中,亚成鸟的春季迁徙往往相对滞后,其主要原因一方面可能是亚成鸟难以占据优质越冬栖息地,导致在春季迁徙前没有充足的能量储备; 另一方面,亚成鸟既使与成鸟同时到达繁殖地,也难以同后者竞争优质繁殖资源,反而要面临更恶劣的迁徙气候和更多的能量损耗(Marraetal., 1998; Stewartetal., 2002; 杨金光等, 2021)。万冬梅等(2002)在辽宁的观察研究也发现,大部分猛禽雄性亚成体在秋季迁徙时相对雌鸟滞后5~7天。值得注意的是,本研究及Higuchi等(2005)的研究均表明,凤头蜂鹰亚成鸟到达越冬地较晚; 由于优质越冬地已被成鸟提前占据,亚成鸟被迫选择资源较差的高纬度越冬地。亚成鸟在竞争越冬资源时处于劣势,不可避免地影响了越冬能量储备和春季迁徙进程,与雀形目鸟类春季差别迁徙的假说一致(Marraetal., 1998; Stewartetal., 2002)。

Higuchi等(2005)对日本凤头蜂鹰繁殖个体的研究表明,其在秋季迁徙过程中通常跨越东海和南海从我国浙江和福建一带登陆,成鸟远距离迁徙至爪哇和印度尼西亚越冬。据此可以判断,本研究在长岛追踪的个体显然不属于日本繁殖种群,而是西伯利亚和我国东北的繁殖个体,经大连老铁山迁徙而来。本研究的2只凤头蜂鹰相比日本繁殖种群在纬度更高的马来西亚和越南越冬,这表明凤头蜂鹰不同地理种群可能采取链状迁徙(chain migration)策略,即在马来西亚和越南等高纬度地区越冬的种群倾向于迁徙至西伯利亚等高纬度繁殖地,而在爪哇和印度尼西亚等低纬度越冬的种群则倾向于迁徙至日本等低纬度繁殖地。采取链状迁徙策略的个体,其繁殖地的质量往往随纬度呈梯度变化(Berthold, 2006)。由此表明,凤头蜂鹰在中国东北及日本这两个低纬度繁殖地的状况值得加以关注。

4 结论

1)长岛秋季迁徙猛禽以鹰形目和鸮形目为主,红角鸮、松雀鹰和雀鹰是绝对优势种。

2)长岛凤头蜂鹰在群落中的优势度指数在2003年之前呈平稳增长趋势,其后上下波动明显。33年间优势度指数整体呈上升趋势,年均增幅为4.1%。凤头蜂鹰在秋季迁徙时途经长岛的时间主要为9月中旬—10月中旬,迁徙高峰期为9月19日—10月2日。

3)卫星跟踪结果显示,凤头蜂鹰秋季迁徙离开长岛后,向西南方向穿过中国,至越南和马来西亚越冬。凤头蜂鹰秋季可能采用差别迁徙策略,雌性成鸟比雄性亚成鸟中途停歇时间短,迁徙进程较快,迁徙路线更长,到达越冬地更早,越冬地纬度更低。这种时空隔离可以减少凤头蜂鹰在中途停歇地或越冬地对资源的种内竞争。