清代康雍年间台湾少数民族地区文教体系建构

2022-07-20李超

李 超

(海南师范大学 马克思主义学院,海南 海口 571158)

儒家思想曾是占据中国封建社会统治地位的正统思想。清代台湾地区虽远离王朝中心,但在历史互动中儒家传统文化思想已悄然传播至台湾地区。诚然,清代台湾“番民”亦在其影响范围之内。台湾岛虽在康熙二十二年(1683年)重回清代版籍,但儒家思想的渗入与传播并没有延迟暂停,相反康雍两朝台湾“番区”的儒学形成了府学、社学、义学、书院等一系列较为完备的教育体系。当前学界对清代台湾文教政策的研究成果汗牛充栋。连横《台湾通史》、高育仁《重修台湾省通志·文教志》等专著对台湾文教记载与历史书写均有典范史学之功[1-2];李细珠、蒋素芝、庄林丽集中阐述清代台湾文教政策的整体情况[3-5];蒋素芝、刘利华、于晓燕聚焦清代台湾义学教育发展[6-7];刘建朝、余达忠、刘凌斌以清代台湾书院为主题探索台湾地区的文教政策[8-9];等等。总体而言,前人对清代台湾整体文教策略着墨较多,而对清代台湾少数民族的文教政策关注较少。鉴于此,本文以清代台湾“番民”为研究主体,以康雍年间为时间断限(1)本文讨论的时间断限为康雍时期,即康熙(1662—1722年)、雍正(1723—1735年)两个时间段。康熙二十二年(1683年)清王朝实现了对台湾的直接统治,雍正时期与康熙时期的文教政策接续紧密,故选取这两个时间段作为研究背景。,探讨康雍两朝对台湾少数民族地区文教体系的建构,试图较为全面地了解清初台湾“番民”的文化政策。

一、“番区”兴学:学宫发展

清代康雍年间在台湾“番社”地区设置的首要教学场所即“学宫”。学宫实际为封建王朝在地方设置的政府官方学校,是供地方儒生讲学论道之所。最早的学宫诞生于西周时期,齐国“稷下学宫”[10]为讲学授道场所之先河。明代已有《袁公家庙记》载:“博士弟子员乡老俎豆之于学宫之旁。”[11]清代台湾“番社”地区亦积极建立学宫供百姓议学授业。

(一)建设学宫,发展儒学

首先,台湾县虽以汉民为主,但仍有大杰颠、卓猴等“番社”,故亦在“番区”范围之内。台湾县学宫的修筑始于康熙二十三年(1684年),此后经历了数次扩建整修。《台湾县志》载:“学宫,在东安坊。康熙二十三年,知县沈朝聘建……二十九年,知县王兆升修焉。四十二年,知县陈瑸建明伦堂于文庙之右……仍捐俸三百两……重新文庙……四十七年,知县张宏重修……四十九年,陈瑸以四川学道亲察台阳,始易栅栏为围墙,礼门、义路悉备。五十四年,超擢湖广偏抚,临行之日,重新启圣祠……建齑舍十四间,为诸生肄业之所。躬亲督率,半阅月而告成……五十八年秋,海防同知王礼摄县篆,招工取材,捐俸修筑,牢以砖垣、涂以丹漆。”[12]74-75由此,台湾县学宫前后经历了七次修缮,终于形成“瞻拜者仰美富之巨观”[12]75的盛景。实际而言,学宫与陈瑸所建的明伦堂都是王朝发展儒学的必然要求。《大清会典入学规制》载:“儒学发展的条件即为:一是建学宫、祀先师,以示遵规范;二是设明伦堂、督导生员,以应科举考试。”[13]104故府学、县学的机构设置亦由学宫与明伦堂为先导,一者为遵学之用,二者为科考之用。

其次,凤山县学宫作为南路“凤山番”的主要聚集区,其县学学宫亦于康熙二十三年(1684年)修建完备。《凤山县志·学校》载:“凤山之学,则自康熙二十三年始。知县杨芳声建焉……年久飘摇,仅存数橼以楼先师之神,而风雨不蔽……四十三年,知县宋永清捐俸重建,高大前制。大成殿在前、启圣祠在后,雨庑、檽星门毕备……五十八年,知县李丕煜复起而重新之。庙貌巍然。”[14]14

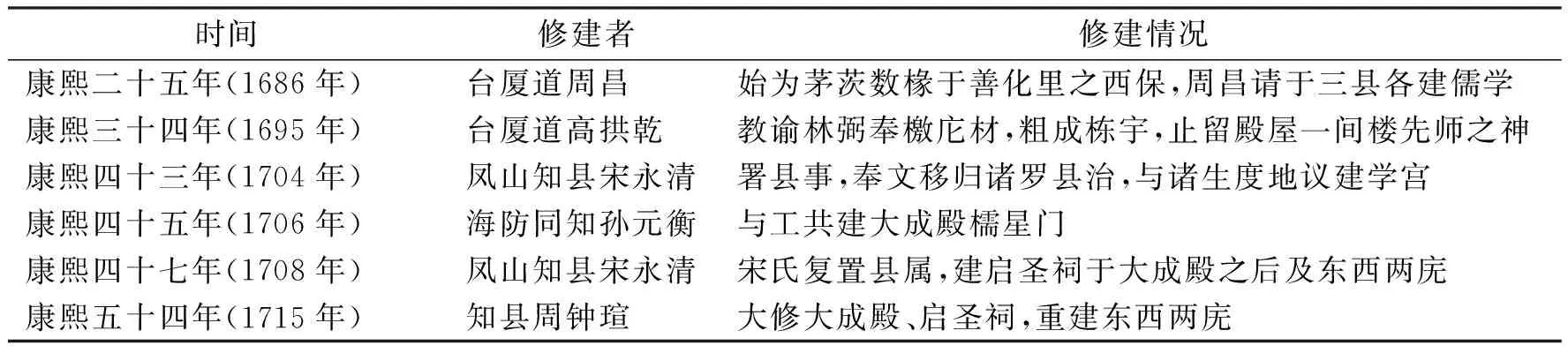

由此,相比台湾学宫而言,凤山学宫与其修建于同年,但凤山学宫仅在康熙四十三年和康熙五十八年经历了两次修缮,且凤山学宫地理位置优越,环境极佳,朝廷设学校于此,吸引周边生童前来学习论道。相比之下,北路“诸罗境番”的诸罗县学宫设置晚于台湾、凤山两县两年时间,即“诸罗县,初未有学”[15]67。诸罗县学宫初步修建是在康熙二十五年(1686年)完成,之后诸罗学宫又经历了反复扩建、修缮与加固,其修建过程见表1。

表1 康熙年间诸罗县学宫修建考录[15]67-68

诸罗县学宫历经六次修建,终成规模。康熙五十四年九月至康熙五十五年十一月,诸罗知县周钟瑄在没有劳役“番汉”民众的情况下,捐款捐物,凭借己力用时一年零两个月终将诸罗学宫建成。据载:“(康熙)五十四年九月,飓风发屋,榱栋朽折,倾倒殆尽;知县周钟瑄大修大成殿、启圣祠,重建东西两庑。启圣祠左为明伦堂,堂左楔木为卧碑;右为文昌祠。聊两庑而下,东为宿齑所、西为器库。门外左为名宦祠、右为乡贤祠。前为檽星门……东为礼门、西为义路。工起于五十四年十月,成于五十五年十一月,计费白金一千五百有奇;不借助士民一钱、动用民间一役,皆知县独力成之。有捐俸一百两以襄厥举者,本路参将阮蔡文也。”[15]68

可见,在“番区”地方学校的建设上,朝廷启用了大量的人力物力予以修筑。凤山知县宋永清在康熙四十三年(1704年)修建好凤山学宫后,转而提议修建北路诸罗学宫,并于康熙四十七年(1708年)修建诸罗学宫。此外,如周钟瑄、宋永清及参将阮蔡文等一大批在台官员更是以捐款捐物的形式积极投身地方儒学的建设中,其精神值得后人嘉奖。

相比台湾、凤山、诸罗三县,彰化县学宫则在雍正年间才得以修建。《彰化县志》载,其县学宫位于县治东门南侧,并于雍正四年(1726年)由知县张铭建成,学宫建置主要有“大成殿、东西两庑、檽星门、崇圣祠、明伦堂、学厮”[16]240等。可以说,在康雍年间“番区”的学宫儒学已初步兴起,而后在乾嘉时期台湾其他“番区”学宫亦相继建立,如淡水厅“番区”学宫即在嘉庆二十二年(1817年)由淡水同知张学浦舆造。[17]

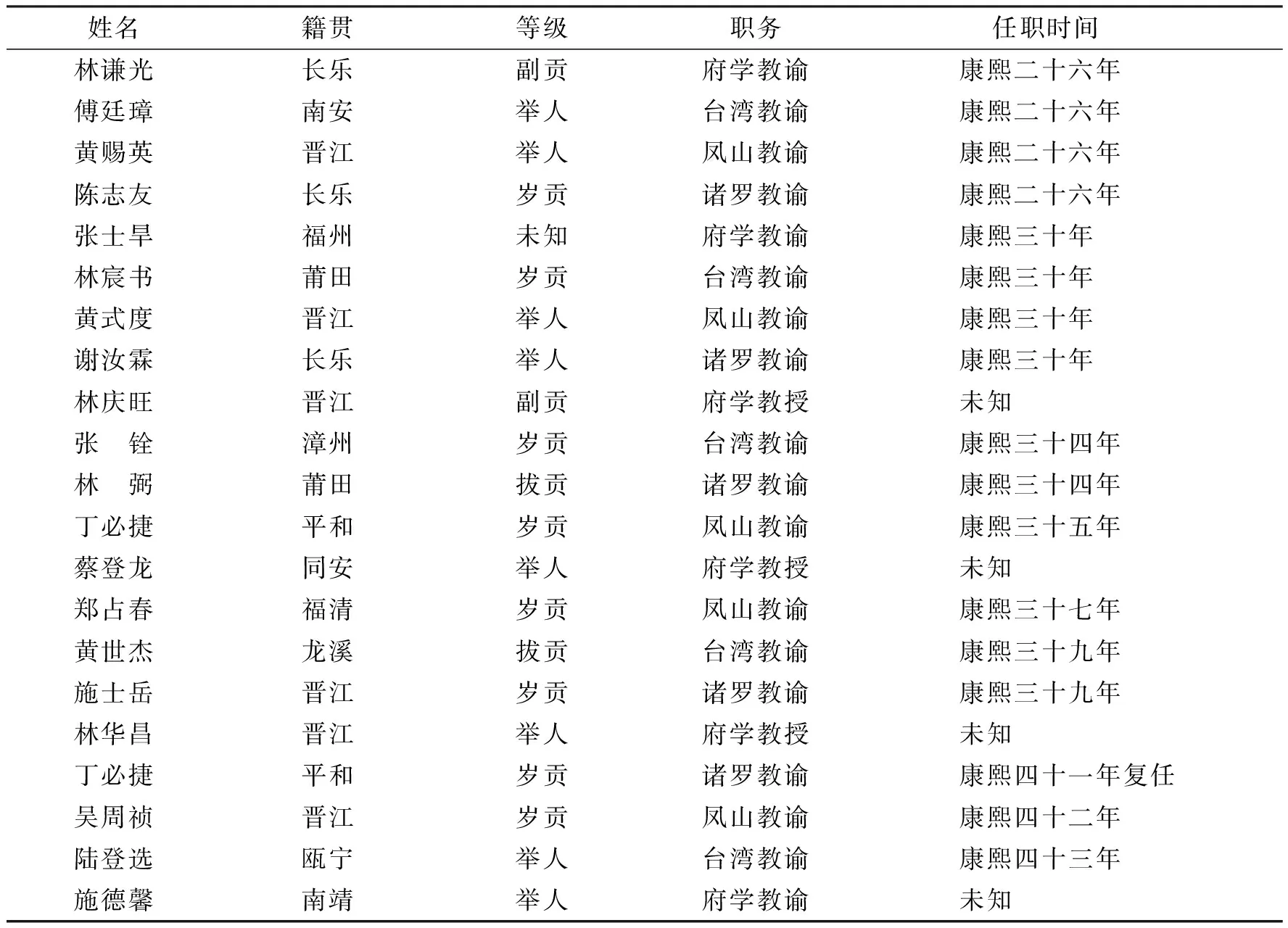

(二)增设教员,以儒为训

康熙二十三年(1684年),随着清廷加紧完成台湾、凤山两县儒学学宫建置,朝廷又在第二年(1685年)命巡道周昌与台湾知府蒋毓英共同重修旧有文庙原址并扩建为府学体制,并由朝廷派出“教授一员”[1]202,协助办理学务。与此同时,朝廷亦在县学规制上设“教谕,并隶于学政”[1]203,而后又增派“训导”[1]203等职。由此,县儒学隶属于知县,并由教谕主持,教谕隶属于学政。当时,学政相当于学界最高官员。

此后,朝廷又加大了对学校教员的设置力度。雍正三年(1725年)觉罗满保曾上疏朝廷命请在彰化县增设教员,得到雍正帝的首肯。《清实录·世宗》称,雍正三年(1725年)三月十日添设彰化县“教谕一员”[18]99并设置“额取童生八名”[18]99。《清实录》载:雍正十一年(1733年)福建巡抚赵国麟也曾请奏雍正帝在台湾县、诸罗县、凤山县、彰化县等“番区”增设“教谕员县学训导各一名”[18]111,以补充地方教育。

对于“番区”府、县学的学习内容,《安平杂记》曾云:“四社番……相传教育在于四书五经,而四社番本蒙清国政府准与闽人互相考试,无道秀才,有取优生。”[19]另,连横曾补证,在台之四民,在七八岁时便进入书房,受蒙师所教,必先读“《三字经》或《千字文》”[1]203,而后才能学四书五经。而且在台学风甚厚,“父诏其子,兄勉其弟……刻苦励志,争先而恐后焉。”[1]203故从连横所言观之,清代台湾虽归清王朝版籍已在康熙二十二年前后,但教学之风依然盛行,且已形成阶段式的学习目标。

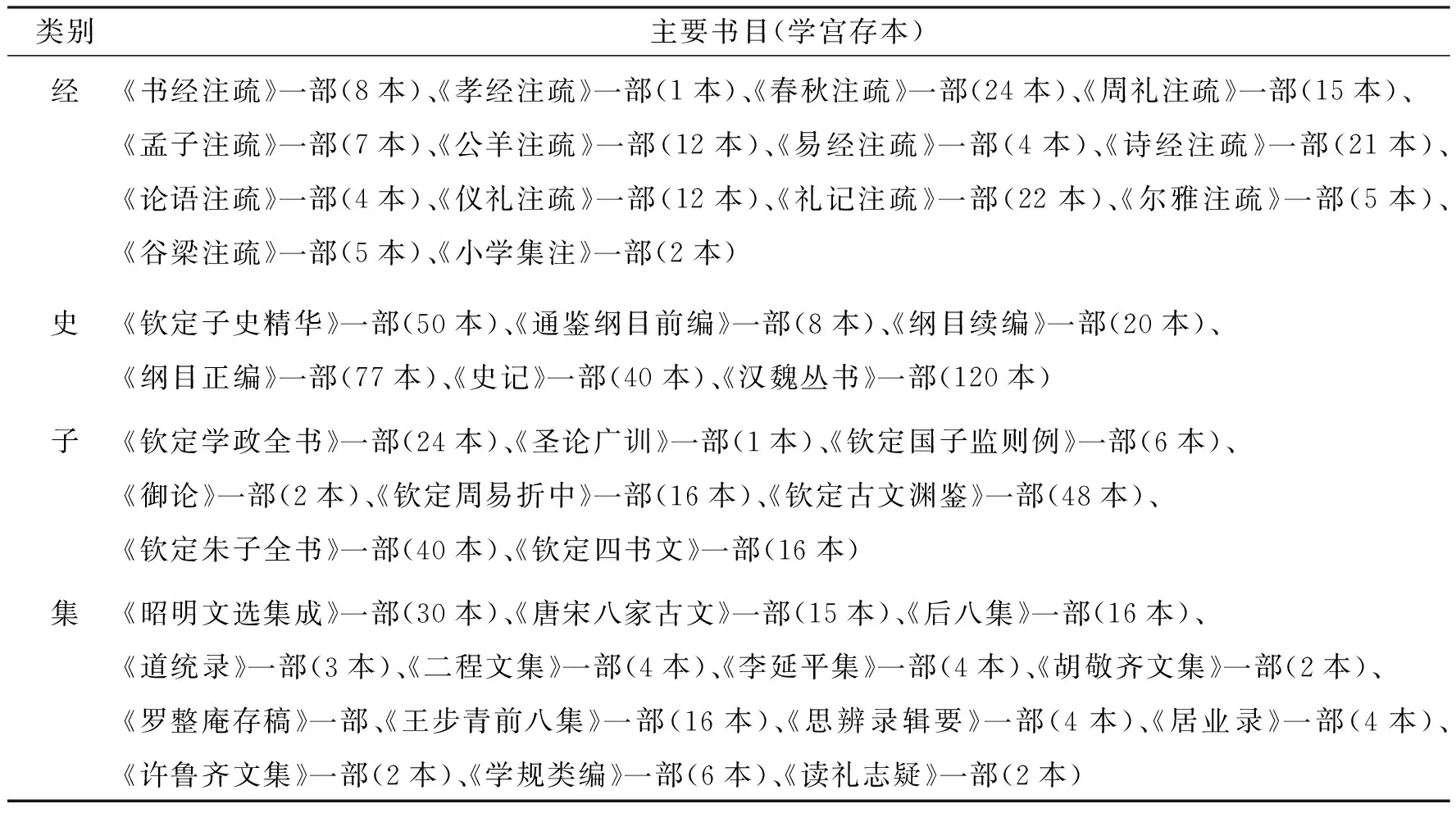

此外,“番区”生童仍要学习多种课程以明心智。伊能嘉矩曾考察,“番童”如能背诵经文且能释字者,必以“纸笔钱文奖赏”[20]8,以示鼓励;且学至“监生”,则必以“程氏课程”[20]8授之,而“四书五经、性理思录”[20]8等课程则自然承习。另,学生在学科目为四书五经无疑,而行道为学之风即在平日里逐步养成,即需“(番汉民人)各思发愤,以通经古为业,以行道济世为贤;处有守、出有为。”[20]6值得注意的是,周玺在修撰《彰化县志》的过程中,将藏于府县藏书楼中的图书目录辑录于书,而对彰化学宫的学习科目而言,必定在于其列。与之类似,康雍年间其他“番区”生员对于儒学经典的学习必定亦在此范围之内或相类似。康雍年间“番区”儒生学习的儒家经典大致见表2。

表2 康雍年间“番区”儒生学习典籍目录[16]264

由此看来,自雍正年间开始彰化县学宫内藏图书不仅包括四书五经等儒家经典,而且有经、史、子、集等重要图书目录,更为可贵的是彰化县各类图书总数目录均登记造册,供广大“番汉”民众借阅品读。儒家经典传播至台湾“番区”为台湾儒生学习提供了重要的精神给养。

另,康雍年间朝廷为约束和规训台湾地方子弟,在台湾县、诸罗县、凤山县乃至彰化县等各大府学学宫内,将此前朝廷于顺治九年(1652年)颁行全域的《卧碑文》全文复刻并标立在各大府学学宫的左侧或明伦堂上,昭示广大生童学员,约束品性行为。其《卧碑文》载:“朝廷建立学校……设学院、学道、学宫以教之……诸生皆上报国恩,下立人品。所有教条,开列于后:一、生员之家,父母贤智者,子当受教;一、生员立志,当学为忠臣、清官;一、生员居心忠厚、正直,读书方有实用、出仕必作良吏;一、生员不可干求官长、结交势要,希图进身;一、生员当爱身忍性。凡是司官衙门,不可轻入;一、为学当尊敬先生;一、军民一切利病,不许生员上书陈言;一、生员不许纠党多人立盟结社,把持官府,武断乡曲。”[15]72-73

据此,朝廷的官方条例对生童的品性、学问、为官三个方面皆进行了规训,并从个人、家庭、社会三重维度提出要求,是广大生童学员在府学所应遵守的制度条例。同时在顺治九年(1652年)朝廷亦颁布,“尊崇长辈、下育子孙”[15]73-74等六谕规训(2)此六谕为:孝顺父母、尊敬长上、和睦乡里、教训子孙、各安生理、莫作非焉。,责令地方官员及学童遵照乡约,每月朔望宣读领会。另,康熙九年(1670年),朝廷继续颁行《上谕十六条》完善了此前“六条”章程的规训条例,进一步规范了学童的行为准则,同时颁行台湾并令各“番区”每月初一与十五宣讲践行。(3)《上谕十六条》具体为:敦孝弟以重人伦、笃宗族以昭雍睦、和乡党以息争讼、重农桑以足衣食、尚节俭以惜财用、隆学校以端士习、黜异端以崇正学、讲法律以儆愚顽、明礼让以厚风俗、务本业以定民志、训子弟以禁非焉、息诬告以全良善、戒窝逃以免株连、完钱粮以省催科、聊保甲以弭盗贼、解警忿以重身命。

清廷对于台湾“番区”的文化政策亦随王朝文教政策的改变而逐步调适。康熙四十一年(1702年)朝廷又颁定《训饬士子文》长文,颁行于天下学宫明伦堂内。诚然康雍年间凤山县、台湾县、诸罗县等均照例执行,规训儒生。由此,从王朝推行的文教政策来看,先后颁行的三套训饬条例,旨在规范台湾民众,同时亦包括“番民”在内的行为规范与个人思想品德修养。这是一种自上而下的王朝落实文化政策的过程,同时亦是地方践行文化文教思想的必然举措。通过学宫儒学的相继开展,逐步构建起以儒家思想为统一道德的文教标准体系。

二、“番社”建学:社学兴起

清代康雍年间,“番民”在府县学宫文教政策的感召下,思想文化得以进步,但能够进入官府学宫学习受教的“番民”还很少。“酌取番童一名归府学,惟不作额”[20]4的情况未能满足“番区”文化教育现状。故朝廷在“番区”所在州府县地的“番社”周围又广泛设置了社学、义学和书院等教学场所,形成了较为多元的“番民”教学文化场域。

社学是指由王朝在距离州县较远的乡村或社屯修建的讲学之所,即“州县之社学,多在城市,由于乡民之居住辽远,如不能到学,则于大乡巨堡各置社学。”[20]25据周伟洲考证,社学的雏形大致在至元二十三年(1286年),“劝农立社”[21]261,社内择师以授子弟。而时至明洪武年间,才正式“创设社学”[21]261,弘治十七年(1504年)朝廷才开始命各州县地方允许“幼童入学社学”。[21]261台湾自归入清朝版籍以来,在州府学宫的影响下,亦积极在乡里地区设置社学。其中诸多社学皆设置在广大“番社”地区,服务于“番民”子弟。

康熙二十五年(1686年),由台湾知府高拱乾上疏朝廷提请在城乡开设学校,教化民众。《详请开科考试文》载:“宪台与道宪之请建学校,行考校……为海天第一要务也。”[22]雍正十一年(1733年)八月一日,福建总督郝玉麟上表《条奏台湾营制事宜》中曾言,各台地“番社”间应设立社学,并“延请优生员”[18]111教授。随即郝玉麟的奏请亦得到皇帝的首肯,“均应如所请。从之。”[18]111故在康雍年间台湾“番社”地区社学开始大量涌现。

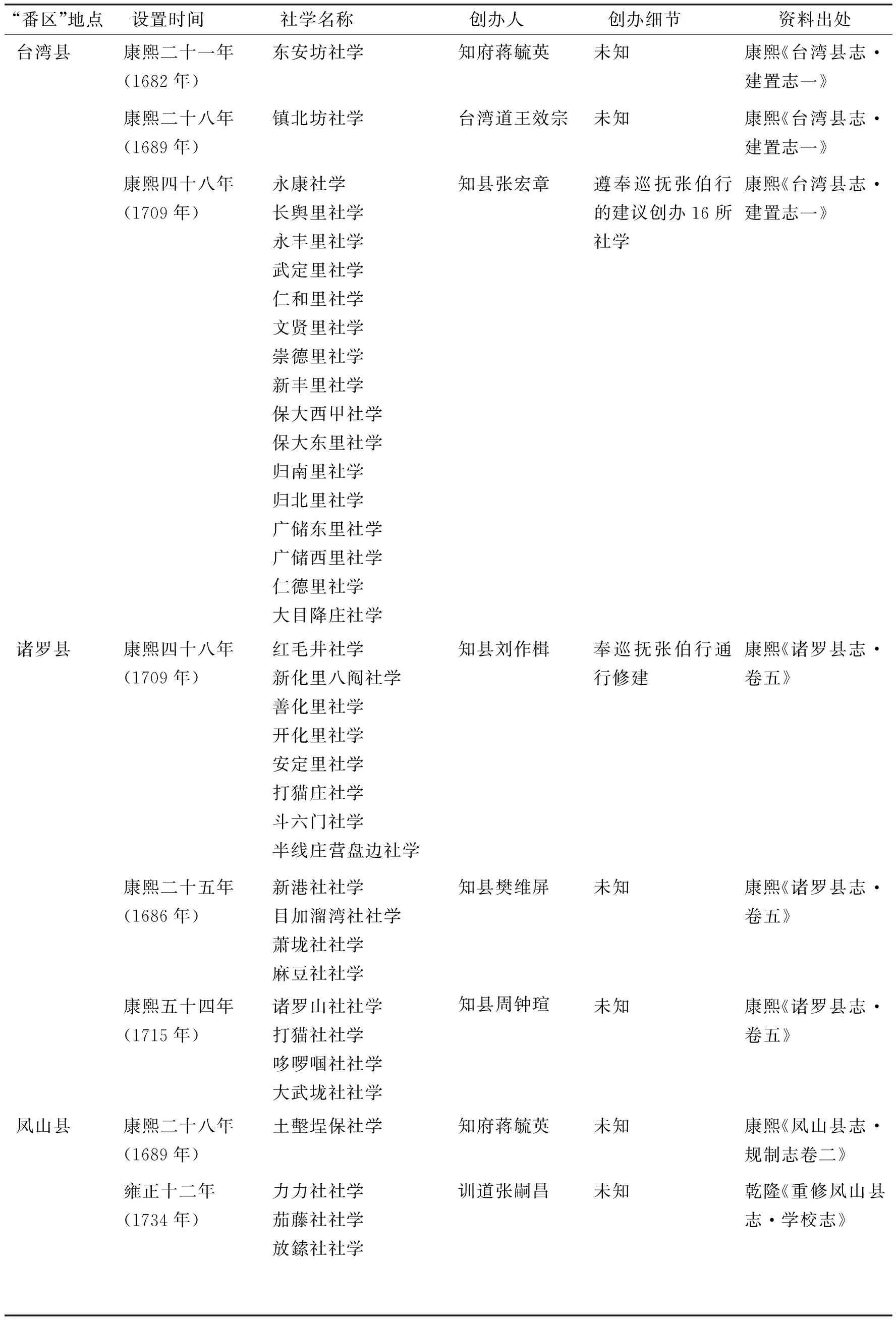

概言之,康雍年间台湾“社学”主要分为两大类,即“汉庄社学”和“番社社学”。[15]79对于“番汉”杂居地区,“熟番”有时亦可至相邻“汉庄社学”学习文教,并没有非常严格的身份界限。台湾最早的社学出现在康熙二十一年(1682年),由蒋毓英在台湾县台南“番社”地区创设“东安坊社学”。七年之后,台湾道台王效宗在府治周围又创办了“镇北坊社学”。此后,在文教之风的影响下,康熙四十八年(1709年)台湾知县张宏章遵奉巡抚张伯行的指令,在台湾县又接连创办了16所社学。另,诸罗县、凤山县、彰化县等地社学在康雍年间亦广泛出现(表3)。

表3 康雍年间台湾社学考录

表3(续)

据考,康雍年间朝廷在台湾共设社学57所,其中台湾县18所、诸罗县16所、凤山县9所、彰化县14所。特别指出的是,《凤山县志》记载,康熙年间凤山县设置社学1所,雍正年间设置社学8所。而阎崇年考证“仅凤山一县就设立了数百处社学。”[13]108笔者认为此观点明显错讹,理由有三:其一,据凤山县史料言,康熙《凤山县志》和乾隆《重修凤山县志》所载康雍年间修建社学数量远远低于阎氏所称的数百所。其二,从《凤山县志》版本来看,如有众多社学分布于凤山县,县志应会详载,可为何只有数所载于史册。即便阎氏所言“数百所”能成立,亦不能保证康雍年间或者后期拥有数量庞大的社学体系。其三,如阎氏所称凤山县社学有数百所,但亦未有确凿史料作为支撑,“数百所”即空口无凭,不足为信。据现有考证,康雍年间多达57所的社学数量的确对“番民”文教水平的提高具有一定的推动作用。

此外,担任社学教师者被称为社师。社师一般由汉人担任,选拔条件很严格。清人胡建伟论及社师的年龄要求必须在“四十以上”[23]290,并且要“音韵不差,文理精通”[23]291者为上。朝廷对于社师选拔的首要标准是品行端正,其次是具备文理音韵知识。雍正十二年(1734年)社师开始正式设立,并直接教授于“番区”。清代六十七曾言:“南北诸社熟番……择汉人之通文理者,给以馆谷,教诸番童。巡使按年巡历南北路,宣社师及各童至背诵经书。其后岁科与童子赋亦知文理,有背诵诗、易经,无讹者,作字亦有楷法。”[24]

可见,“番社”子弟已在社师的教授之下能够吟诗作画,逐步得以开化。至清中期,正是因为“番童”成绩优异,也正是得益于社师优秀训导,有些“番民”子弟可转为社师角色,转而教授“番民”知识。《东瀛识略》载:“社学盖仿楚粤州县,设学延师教训苗蛮瑶黎子弟之制,就归化番社设立社学,择熟番子弟之秀颖者入学读书……熟习之后,令其往教生番子弟,果能渐通文理,取入优生。再援黔省苗学之例,请设学额考试……渐化其犷野之习。”[25]4

康雍年间大量社学在“番社”周边逐渐建立,无论是为汉民设立的社学还是为“番民”设立的社学,都在一定程度上影响着“番民”的德行教化。社学的建立对于“番民”文教水平的提高具有直接的推动作用,同时对于巩固王朝政治统治亦有一定作用。

三、“番民”在学:义学建立

义学,又被称为义塾,主要是由官府及民间有识士人筹集资金为乡间贫寒子弟提供的一种免费学校。清统一台湾后,借鉴福建义学模式在台湾乡里地区逐步开始推行义学教育。台湾“番民”亦可在义学中享受最为基础的教育资源,即“推诸一邑之内,无不设塾之乡,无不入塾之童。”[13]111

关于义学的创办,康熙末期即有蓝鼎元上疏奏请。其在康熙六十年(1721年)十月向朝廷奏表《制军台疆经理书》言:“郡县兵防既已周密……而后可施富教……兴学校,重师儒,自郡邑以至乡村,多设义学,延有品行者为师,朔望宣讲圣谕十六条,多方开导,家喻户晓,以‘孝悌忠信礼义廉耻’八字转移士习民风,斯又今日之急务也。”[26]

雍正二年(1724年),蓝鼎元又将《与吴观察论治台事宜书》上奏朝廷建议广设义学,以加强学校教育,提升“番汉”儒学修养。《鹿洲初集·卷二》载:“台人未知问学……宜广设义学,振兴义学,振兴文教。于府城设书院一所,选出品格端正,文理优通,有志向上者为上舍生徒……台邑、凤山、诸罗、彰化、淡水各设义学,凡有志读书者皆入焉。学行进益者,升之书院为上舍生。则人文日盛。”[27]

在蓝鼎元接连建议下,义学在康熙末期与雍正年间开始出现。丁绍仪曾记录清代台湾地区义学发展的曲折历程,其言在顺治九年(1652年),朝廷先是责令“各乡置学一区”[25]4,择师而教。但由于康熙初年,教谕学师多有“冒滥养赡”[25]4,故“乡学社学”存在时间不长,遂以革除。至康熙五十二年(1713年),清廷复令各府州县地方“广立义学,延师教导生童”[25]4。而后,台湾、诸罗、凤山三县义学开始广泛出现,考述如下:

台湾县义学。台湾县义学共设置两处:其一为“东安坊南部义学”,在台湾府治之南,是由知府卫台揆在康熙四十三年(1704年)创设,旧址原先为“崇文书院”,新义学则在旧书院的基础上重新改置。[28]其二为“东安坊东部义学”,在台湾府治之东,由台湾知县王士俊在康熙四十五年(1706年)创建。

诸罗县义学。诸罗县义学分为两处:其一由台湾府同知孙元衡摄县事时于康熙四十五年(1706年)创设,后因岁久无经费维持而逐步荒废无存。其位置在诸罗县文庙右侧。[15]79其二则由诸罗知县周钟瑄于康熙五十四年(1715年)创办于诸罗县署之右。“诸罗义学”规模较为庞大,分布于诸罗县署的前后两处,共计六间房舍。前楔木为坊,榜曰“义学”。[15]79

凤山县义学。凤山县义学在康雍年间共有两所:其一,在康熙四十九年(1710年)凤山知县宋永清创设“兴隆庄文庙义学”。[14]23其二,乾隆《重修凤山县志》载,原先由知县宋永清创办的“文庙义学”由于经费不足,在雍正年间逐步废弃。雍正四年(1726年)凤山知县萧震曾将原康熙年间的义学改换位置,移建于城东厢内,谓之“东厢义学”。[29]180比及前者“文庙义学”,东厢义学在后续发展中不断完善和修复扩建,规模逐步扩大。王瑛曾载,雍正时期东厢义学便有讲堂二间,左右设舍。乾隆十一年(1746年),知县吕钟琇增建后堂。乾隆十六年(1751年)署县吴开福增砌围墙。之后,乾隆二十二年(1757年)知县丁居信、二十七年(1762年)知县王瑛曾又在此前基础上不断进行修缮加固。这亦说明凤山县义学虽在康雍年间创设,但在乾隆年间直至后期得到了进一步发展。

概言之,康雍年间主要“番区”的义学数量为六所,台湾县、凤山县、诸罗县各设两所,但中后期义学数量便逐步增加。道光年间,丁绍仪考证台湾义学数量为:台湾县起初有义学2所,而后增设1所;凤山县共4所;嘉义县义学数量最多,为8所;彰化县5所;淡水厅则有6所[25]4。康雍年间,台湾义学数量共计26所。[25]4康雍年间,义学在台湾各“番区”迅速发展,这对“番民”教化与文教普及具有较好的助推作用。

需说明的是,康雍年间的义学是朝廷或民间筹资捐助修建的学校。其主要受众是贫寒“番汉”子弟。捐助资金充实时,义学得以发展维持;经费不足时,便有地区义学难以为继,转而废止。如何保证义学有效开展,学田经营便是保证义学经费得到有序补充的重要途径。如诸罗县就曾购置学田,每年所得费用除去社师报酬外,即可保证义学的正常用度。据载:“义学田,在目加溜湾社。康熙四十五年,本府同知孙元衡摄县篆……请垦互控,拨四十甲充入本县义学;实州园也。每年定租银五十两,为义学延师修之费。五十年……教谕陈声勘丈实存园二十甲,定租银二十两。五十四年,又报崩陷一十四甲。今存园六甲,仍在柯招分下,年纳租银一十二两。”[15]79

由此,诸罗县“实州园”即为学田所指,其每年除纳租与支付社师报修之外,补充义学公用。相比诸罗县而言,凤山县学田较为充沛,先后有六份(4)阎崇年认为,凤山县学田的购置数量为两处。此观点错误。经笔者重新考实应有六处学田,论述如后文所指。学田供义学补充经费。[13]112《凤山县志》载,康熙二十六年(1687年)由教谕黄赐英在赤山庄购置,拥有下则园十甲。每年需“岁输正供粟二十四石满,其余师生灯火之资。”[14]23-24康熙二十六年(1687年),位于“在嘉祥里”,有下则园二十甲,并“岁输正供四十八石满。”[14]24此后,朝廷又令知县宋永清在凤山县兴隆庄处设义学田,规制为下则园四甲三分,并“岁输正供十石零三斗二升满。”[14]24另,乾隆《重修凤山县志》又补充了康熙年间的又一处学田和另两处购于乾隆年间的学田,以补充义学之用。其文载:“一、在兴隆庄莲池潭尾,窿地二十甲,年征租无成额(此田低窿积水鲜护,如冬春播种,早稻有收,则照甲纳租,充为义学师生膏火之费;无则免。知县泰其炯置)。一、在攀桂桥仙坑口(系淡水溪新强浮州),洲田一片(未丈),佃庄济等十二名年认纳租粟二十四石。乾隆二十七年,知县王瑛曾职。一、在港东里关帝港,田□□甲,征租粟□□□石。乾隆二十八年,知县王瑛曾置。”[29]53

朝廷在创设义学之后,辅以学田来补充义学经费,保证义学的正常运行,“番汉”民众受益其中。时至清中后期,道光元年(1821年),即有“熟番”民众自愿捐出口粮供给学租支持义学发展,鼓励“番童”上学。[13]111这足见“番民”对于王朝所实行文化政策的心理认同。

康雍年间,社学与义学并立存在,二者都可接受“番民”学童学习。康雍年间各“番区”县志均并列记载了这一史实,故毋庸置疑。但时至乾隆时期,部分社学最初具有的“番民”教学功能却开始由义学继承发展。(5)社学在乾隆时期(尤其是乾隆末期)开始逐步转为士子会文之所,例如东吟社、振文社、螺青社、兴贤社等,其最初教授“番童”的社学性质已有改变。这也是为何在乾隆甚至后期的史籍不见一县同时记载“社学”和“义学”,而仅保留“义学”居多的原因所在。正如伊能嘉矩曾言:“义学之兴隆渐萌,故而从前之社学亦将其组织易为义学而经营,如沿革上称为社学而存续者,实际上亦为义学耳。而此变迁期乃似在乾隆初年。此项结果,在后世之台湾,社学成为士子会文结社之总称。与‘台湾府志’等所记之社学,并非同一。其在府厅县城以外要地之义学中,规制完整而经费充实者,多兼为书院之目的而实行会课,且仅以聚集孤寒生童为目的,而处于有限的教育机关以外之角色而已。乃就此点而言,实近似社学者。换言之,台湾之义学,可谓义学组织之下,仍兼社学之目的矣。”[20]22

可见,义学在乾隆时期已开始兼具“义学”与“社学”的职能。换言之,乾隆及其后期的义学,一方面是为贫寒子弟提供学习场所,同时也可接受“番童”进行儒家文教的学习,兼备两种属性。但黄新宪却曾考证“清末,有人曾列出凤山县一地有238处社学”[30]195。先姑且不论这个数字是否正确,但可直观推断清末并不是所有的社学都转化为义学,“番区”还存在诸多社学,只是清末时期的社学已与康雍年间最初服务于“番民”教学的社学属性不同。无论社学与义学如何转变,一个事实不能改变,即义学的出现与兴盛在较大程度上有助于“番民”儒学知识水平的提升。

四、“番域”拓展:书院广布

书院是区别于官方儒学学宫的地方性培育人才的教育场所。各府州县虽有府学学宫的建设,但由于府学学宫常伴有行政场所的角色,每月公开讲学的次数极其有限,不能极大满足台湾“番汉”民众的授学需要,故地方逐步开始设置书院。

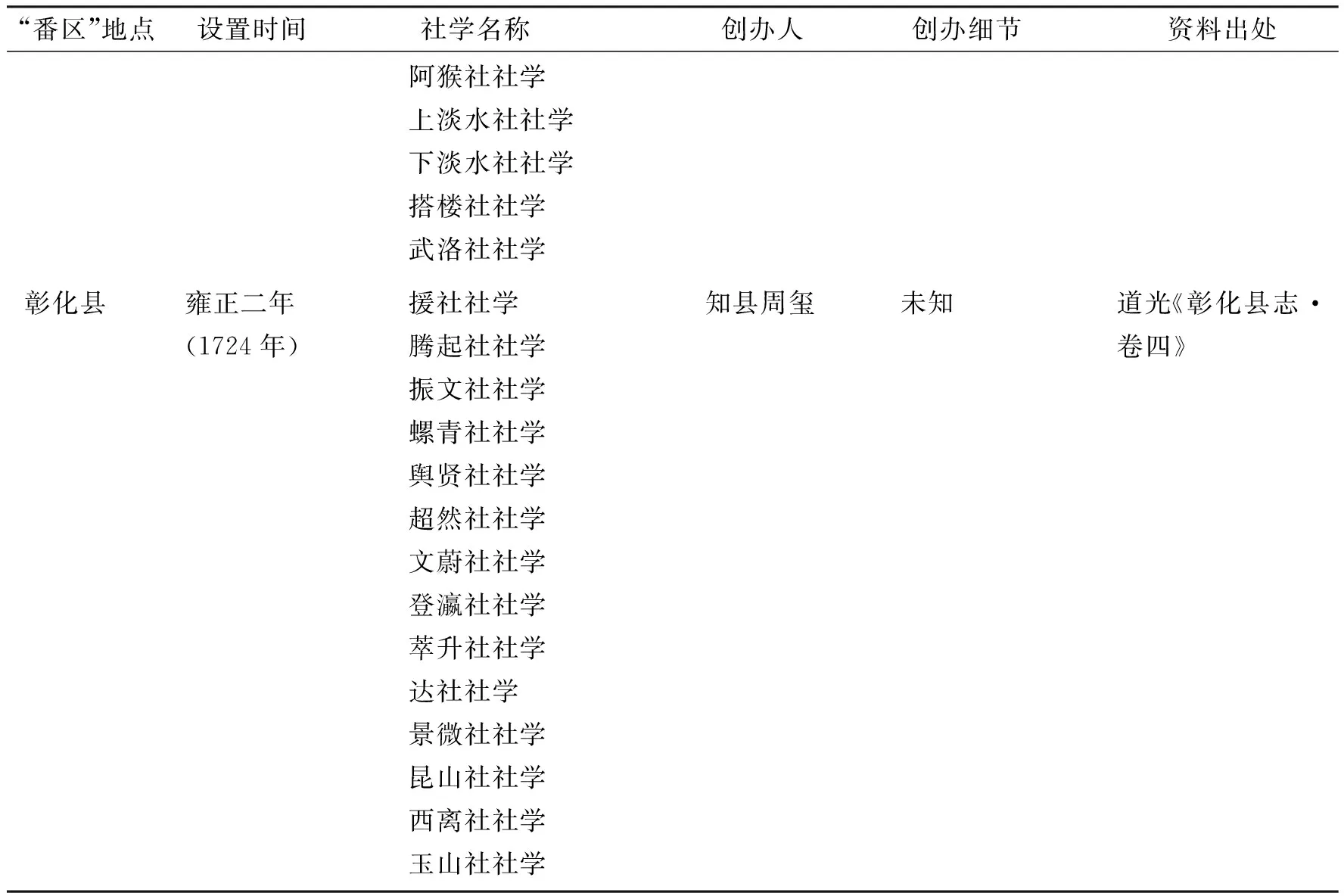

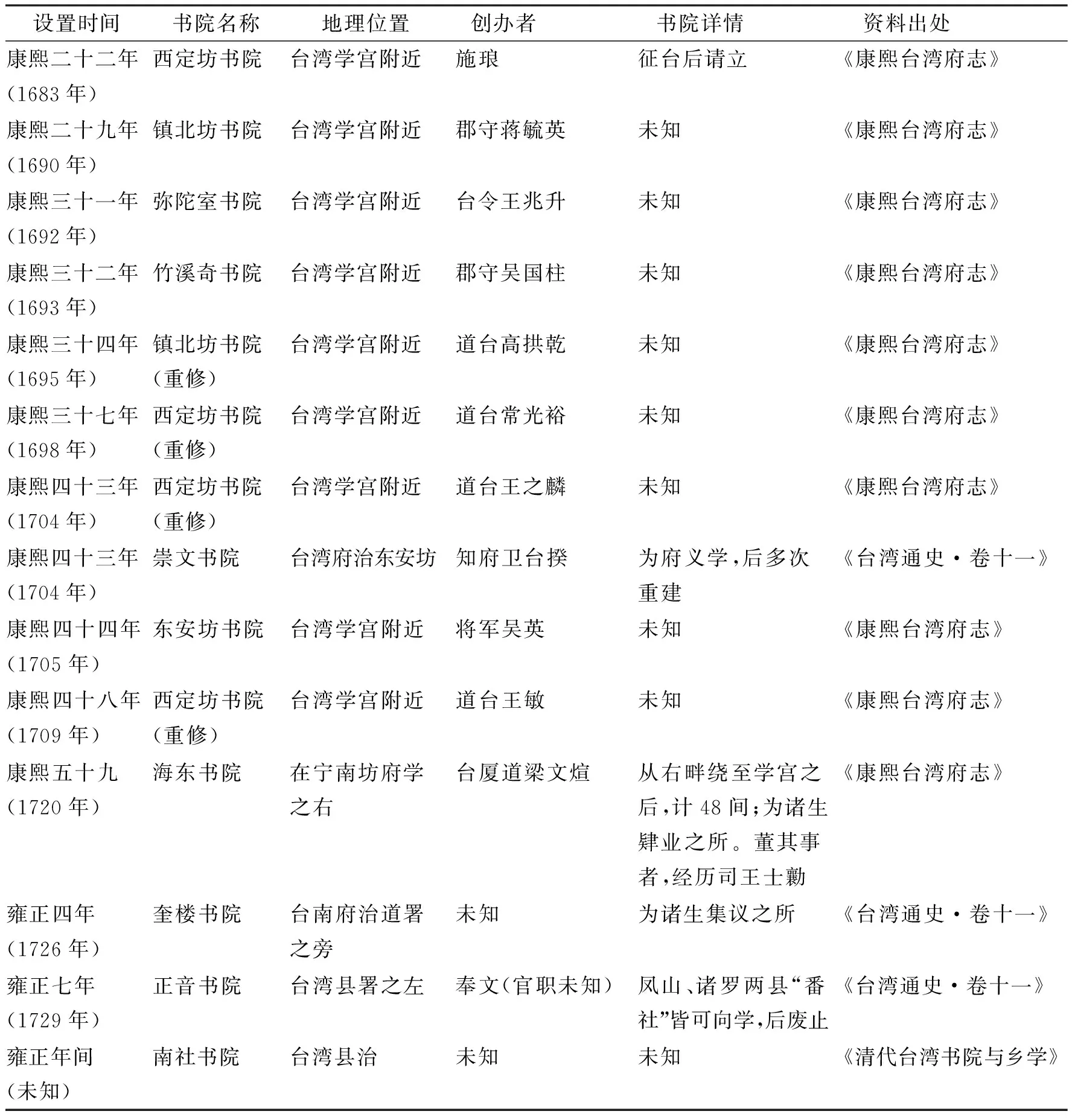

清代台湾书院的设置是随着施琅征台结束而出现的,“康熙二十二年(1683年)施琅所创建的西定坊书院为首创。”[31]此后,朝廷对台湾的文化政策较为积极。连横有言,康熙二十三年(1684年),由台湾知府卫台揆始建“为文书院”[1]206。此后,康熙五十九年(1720年)台湾分巡道梁文煊又增建“海东书院”。[1]207概言之,清代台湾书院在康熙中后期起步,尤其在乾隆时期发展迅速。台湾县、凤山县、诸罗县、彰化县等“番民”受益其中,这些“番民”除参与社学、义学的学习之外,也可前往书院听山长讲课授学,学习方式趋于多样化。清代康雍两朝的台湾书院考录见表4。

表4 康雍时期台湾书院考录

据史籍所考的清代台湾书院数量多达54所(6)对于清代台湾书院数量的考证,学界观点说法不一。《重修台湾省通志》认为清代台湾书院共有68所,林文龙在《台湾的书院与科举》一书中认为有50所以上,林再复在《闽南人》一书中认为有45所。台湾学者亦有认为清代台湾仅设立了30余所书院,王启宗在《台湾的书院》中认为清代台湾书院多达61所。另外,刘凌斌认为清代台湾先后建立了数十所书院。诸多学者众说纷纭,难以形成统一答案,但毋庸置疑清代台湾书院的确对于台湾“番汉”地区儒学的发展起到了重要的推动作用。,而仅在康雍年间修建的书院多达14所,其中康熙朝共有11所,而雍正朝仅有3所。学界虽对此存在争论,但不可否认的是清代台湾书院的发展确实给“番汉”民众提供了良好的学习机会与学习环境。而其发展既有官方的文教推动,亦有民间乡贤士绅的努力,具体而言:

其一,清代台湾书院是一种官方与民间合作共建的书院模式,这在其中凸显了朝廷与台湾“番汉”民众双向的心理认同。以康雍年间修建的14所书院为例,除有两所创建者未知外,剩余12所皆由在台官员积极主持修建,涉及郡守、台令、道台、知府、将军等各职官员。以规模较大的海东书院为例,前后历时康熙、雍正、乾隆三朝不断完善发展。首先,在康熙五十九年(1720年),海东书院被安排为科场,即“岁、科考棚”。[32]491其次,在乾隆四年(1739年),其又被单德谟奏请闲置为“闲廨”[32]491。再次,在乾隆五年(1740年),杨二酉亦请“诸生肄业”[32]491于海东书院,并更名为“海天云汉”[32]491。而后,海东书院又在台湾官员的提请下不断迁址扩建。《台湾私法·卷一》载:“乾隆十五年,台湾知府鲁鼎梅新建县署于赤嵌楼右畔后,迁本书院于东安坊的旧县署。乾隆二十七年,巡道觉罗四明迁士院于分巡道衙门后,再迁本书院于旧士院,制定书院学规八则。三年后由知府护巡道事务允焄新建于宁南坊府儒学西崎下,朴仔林街。”[33]540

由此,海东书院的建设过程,既有朝廷官府人员的亲自督办,亦有乡贤士绅施士安等人的倾力相助。可以想见,王朝文化政策落实的过程并非一帆风顺。时任彰化县同知曾曰瑛,在筹建白沙书院时便与当地“番汉”民众一道努力修建才最终使书院艰难落成。《彰化县志·秩官志》载:“曾曰瑛,乾隆十一年在任淡水同知,兼摄彰化县事同知……曰瑛以彰化设治二十余年尚无书院……遂捐俸倡建书院于文庙之西。偏工既竣,曰瑛手定规条拨田租为师生束脩膏火之费,名曰白沙……曰瑛寻升台湾府知府大有政声,所至皆孜孜以造士为怀。彰化文教之兴,其权舆于此乎。”[16]40彰化县白沙书院的成功建成,一方面凸显着王朝对“番区”地方性教育的重视程度,另一方面当地民众大为嘉奖曾曰瑛官员的所做之行,是为对在台官员的接纳与认同。此外,据上表所考自乾隆后期开始,清代台湾书院则多以士绅乡贤捐助修建而成,此种积极向学的姿态足见其对于王朝文教政策的认可。故而,清代台湾官民共建书院彰显着朝廷与“番汉”民众的双向认同。

其二,清代台湾书院与义学、社学一脉相承,为“番民”学习儒家经典文化提供了有序衔接。前文述及清代台湾书院数量时,学界曾各执己见,难成定数。究其原因这与台湾书院的发展相关。清代台湾书院的发展并不是一蹴而就的,诸多书院是在义学或社学的基础上发展而来的。显然,义学与书院之间并没有特定指明,也没有固定的“过渡”时间断限,故在统计时极有可能重复计算。但可以肯定的是,清代台湾的部分书院是从义学演变发展而来的。如建于康熙年间的崇文书院即是由原来的府义学发展而来,即“崇文书院,即府义学,在东安坊。”[32]492故,“崇文书院”即是由“崇文义学”演变而来的。再如,乾隆新竹地区的“明志书院”也是由前身“明志义塾”(义塾即为义学)演化更名而来的。《台湾私法(第一卷)·书院》称:“明志书院前身是兴直堡新庄山脚庄人胡焯猷(永定县贡生)在乾隆二十八年以自己的大租谷所设的明志义塾。后来同知胡邦翰将该义塾改为明志书院。乾隆三十年同知李俊原,鉴于该书院距离厅治太远,拟迁至新竹城南门,但未成功,及至乾隆四十二年始,由同知王右弼实现。然而所迁之地低洼,因而于乾隆四十六年由同知成履泰再迁西门内。”[33]529

另,《台湾通史·卷十一》对此事亦有补证:乾隆二十八年(1763年),永定籍贡生胡焯猷在“兴直堡新庄”[1]212旧宅设置义学。淡水同知胡邦翰又将其“改为书院,立碑记之”。[1]212据此,可说明清代台湾书院与义学、社学一脉相承。换言之,“番民”生童既可到社学学习,亦可到义学和书院学习。此外,雍正年间朝廷为了统一全国乡音,规范“普通话”,在闽粤地区设置了正音书院。其“书院”的设置亦传播至台湾“番区”。雍正皇帝为了规范地区“乡音”,提倡各地创办正音书院,以规范和普及“官话”。雍正六年(1728年)皇帝晓谕群臣并颁布了《谕闽广正乡音》。《重修台湾府志》载,雍正七年(1729年)在台湾“番民”主要聚集的台湾县、凤山县、彰化县和诸罗县周边县域也纷纷建立正音书院。[32]492“番民”到书院规训语言的同时,亦可学习儒家文化。

清代雍正年间“番区”的四所正音书院给“番民”提供了规训语言和学习儒家经典的良好环境。可见,书院在一定程度上是“番民”社学与义学的延展,“番民”学习场所的多样化选择亦使得“番民”开化成为现实可能。故,乾隆六年(1741年)巡台御史张湄在巡视“番社”后感叹“番民”能诵汉语,其所作《观风示》曾云:“盖家弦户诵,文风差拟中华;而心盛月新,番社半为讲塾,则可知多士之绣口锦心,已非复曩时之雕题黑齿矣!”[30]180另,乾隆二十六年(1761年),凤山县训导林绍裕亦曾在《巡社课番童》中留有“卉服授经通汉语……喜见番童礼让敦”[30]181的赞誉诗句。可见,雍正年间的正音书院在规范乡音和文教普及上具有一定成效。

其三,清代台湾书院逐步完善了教员及生员规训制度,“番民”入院学习更具规范化。书院教员制度方面,表4所考述康熙时期的书院多由在台官员直接创办,大多数情况下书院的各项事宜应由创建者专行。时至雍正、乾隆年间,书院由官方独自督办开始转变为官民合办的形式。这在一定程度上影响了书院教员制度的完善。以福建行省为例,康雍时期即有60名福建籍学人在台湾书院任职教谕,其名录考实见表5。

表5 康雍时期在台湾福建籍教授教谕(7)笔者收集整理自福建省泉州市中国闽台缘博物馆内;实地调研时间为2021年2月26日。

表5(续)

清代台湾书院内亦有官员等级名目之分,即最高行政组织者谓之院长。“书院之主讲,称为院长(原来称为山长,依乾隆二十二年之上谕,予以改称)。虽有掌教之名,而无受业之实,但以其有义学之附设而言,乃以膺讲授为成例耳。”[20]13院长选拔标准首看品德,次及学问,必须具体“经明修行,足为多士模范者”[13]107才可担任。院长的职责除照例讲学之外,还要监督“番汉”学童考试,并以“监院”身份监办督查。其具体为:“每月官师各试一次,取生童各二十名,每名给膏火银七钱。课外各四十名,每名三钱七分。”[1]207乾隆后期,除山长外,仍设有名目繁多的职位管理系统,例如“总董、董事、当事、会东、监院、斋长、礼房、财帛、炉主、院丁、书丁、租丁、租赶、租差等”[30]14,甚至到了清中后期还出现“倡首者、代传、院夫、书丁、拾字纸”[13]107等职务。值得注意的是,这些名目繁杂的书院官职是康雍年间所没有的,随着书院规模与办学水平的不断提高至清后期才逐步完善。

此外,清代台湾书院对其生童学员多有规训,且在有些书院建立起较为完整的学规制度用以约束生员。以海东书院为例,其在康熙年间由梁文煊首创之后,又在乾隆年间由巡台御史单德谟另建书院。[1]209而后,乾隆六年(1741年)台湾巡道刘良壁接管书院后,亲自订立书院学规,并于二酉立碑记之,今在院中,其文载:“为设立书院条规,以端士习事。照得:书院之设,原以与贤育才……所有规条如左,愿诸生遵守。勿违。一、明大义;一、端学则;一、务实学;一、崇经史;一、正文体;一、慎交游。”[32]731-732

对地方书院而言,在台官员依然严格约束“番汉”生童的日常行为规范,要求其潜心修学。乾隆二十七年(1762年),海东书院分巡道觉罗四明又将书院条规由五条扩充为“端士习、重师友”[1]207等八条(8)此八条为:端士习、重师友、立课程、敦实行、看书理、正文体、崇诗学、习举行。以供遵照行事。书院的运行与发展离不开有力的经费保障。康雍乾时期的书院经费来源主要有四种:

一种为朝廷在台官员在当地购置“番民”学田用以补充师生用度,如彰化县白沙书院即有知县张启声购置学田以供膏火。《彰化县志》载:“白沙书院租:一在猫雾拣保土名凹饼庄,计下则田,五十九甲八厘零,内除完纳正供耗羡习丁等费,外实征租银一百四十一两二钱一厘零充为白沙书院师生束脩火之费。雍正六年知县张启声职。”[16]53

二种为书院经费由条件较好的贡生购置补充贴用。《海东书院学田》载,书院贡生施士安在“大武郡保社北庄”[32]498购置了海东书院学田,共“91甲7分3厘”[32]498,并且“每年除完正供粟160石6升6合8勺5抄外,实收租粟573石2斗2升3合5抄”。[32]498这些钱粮一并“充为书院膏火”[32]498。

三种为相关“番社”通事出资捐助书院开支与膏火。乾隆时期即有彰化县通事张达京捐献的情况。《白沙书院租》云:“一在猫雾拣保土名阿河巴庄,计下则田一段,内除完纳正供耗羡匀丁等费,外实征租银六十两。乾隆□年,业户张振万名下通事张达京捐置。”[16]53

四种为“番银”交纳或以“番租”折银抵扣。以文阁书院为例,其学租即为“一在后河厝庄田一段,一在海乾厝庄田一段俱交番银折租……在马芝保海边厝西偏浮现之地,五十甲海边地厝,每甲年纳额租粟一百八十石,一并拨充为书院师生修脯膏火之资。”[16]53

此外,朝廷为了保证书院的顺利运行,将朝廷及地方州县的办公官费作为补充捐助的最后保障。雍正、乾隆时期彰化县知县就曾承诺书院如每月用度入不敷出,便可由本县直接调拨款项用于师生膏火。《白沙书院租》载,在书院的开支中,每年收取学租“二百零一两二钱”[16]53,其余“费用不敷,余本县捐俸发给理”。[16]53可见,朝廷对于地方书院及儒学教育极其重视。

概言之,清代台湾“番区”基本构成了府学、社学、义学和书院等一系列较为完备的儒学教育体系。“番区”在台官员与地方士绅乡贤的共同帮助和努力下,“番汉”民众思想道德文化水平得以发展,儒家传统知识水平亦有提升,风俗渐化。

五、结 语

清代康雍年间“番民”文教水平较之从前大为提升,这得益于朝廷较为系统且全面的文教政策的推行。台湾即入清代版籍后,伴随着对台政治、经济、军事等措施的施行,文教政策亦随之逐渐推进。康熙二十三年(1684年),清廷建安平县儒学、嘉义县儒学、凤山县儒学;康熙二十四年(1685年),建台南府儒学;雍正四年(1726年),建彰化县儒学。以上五大儒学纷纷在康雍年间建立,各大“番社”所在州县学宫林立。朝廷广泛募集教员,择优下派教授教谕,健全各大学宫府学《卧碑文》等学员规训,以儒家经典推行德化之教。再则,配合官方府学的文教力量,在广大“番社”地区纷纷建立社学、义学、书院,此举极大提高了“番民”受教的群体与范围。社学、义学、书院在职能属性上既能有所互补,又在传承发展上一脉相承。“番童”可在社学学习苦读,亦可在义学、书院听课受学。台湾虽不及大陆文教政策之健全,但仅从史料呈现所言,台湾文教系统已取得较好的进步。清代台湾少数民族地区文教政策体系的建构与完备,亦是王朝巩固政治统一的必然举措,同时较为完备的文教政策亦有助于加强两岸民族团结,铸牢两岸中华民族共同体意识。