青藏高原东北缘武威盆地内部全新世伸展构造特征及其成因机制

2022-07-19李艺豪杜星星李天秀

李艺豪杜星星李天秀

1.中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081;

2.自然资源部活动构造与地质安全重点实验室,北京 100081;

3.中国地质调查局新构造与地壳稳定性研究中心,北京 100081;

4.新疆油田重油开发公司,新疆 克拉玛依 834000

0 引言

新生代以来,在欧亚板块与印度板块持续挤压作用下,位于青藏高原东北缘的河西走廊地区形成了前陆盆地系统(李有利等,1997;张培震等,2006;Zhang et al., 2010;Wang et al., 2013;Yan et al.,2013;Cunningham et al., 2016)。河西走廊整体呈北西西走向,夹于祁连山北缘逆冲断裂和龙首山逆冲断裂之间,被认为是青藏高原向外扩展的前沿地区 (王成善等,2009;Yuan et al.,2013;Zheng et al., 2013;Cunningham et al., 2016;Wang et al., 2016b)。目前,国内外众多学者对河西走廊地区开展了活动构造学、低温热年代学、构造地貌学和盆地动力学等方面的研究。万景林等(2010)、Zheng et al.(2010)、Wang et al.(2020)和李佳昱等(2020)根据低温热年代学结果认为,北祁连山、龙首山在中新世发生了快速隆升。Bovet et al.(2009)和 Wang et al.(2016b)通过研究河西走廊盆地沉积充填特征,恢复了北祁连山与龙首山在中新世期间的隆升过程。谭利华等(1998)和郑文俊(2009)根据活动构造学的研究认为,在祁连山、龙首山隆升之后,一组北西向隆起逐渐发育,将河西走廊分割成了多个次级盆地。杨景春等 (1998)、Champagnac et al.(2010)和郭怀军等(2016)通过分析河西走廊盆地边缘地貌特征,划分出多期小构造事件,归纳总结出更新世以来的时空分布规律,证明了更新世期间河西走廊地区盆山相对高差的不断增加,构造挤压持续进行。Yu et al.(2016,2017)和Zhang et al.(2021a)论述了晚更新世以来河西走廊及其北侧的阿拉善地块在北东向挤压下发生的挤压变形和左旋走滑运动。全新世期间青藏高原东北缘及其周边地区同样发育广泛的构造活动,如陈柏林等(2008)研究认为,河西走廊地区在全新世期间发育多条活动断层;施炜等(2013)研究认为,河西走廊南侧的海原断裂自全新世以来,由构造伸展转换为构造挤压和左旋走滑活动;赵衡等(2019)研究认为,武威盆地北部的阿拉善地块东北缘狼山山前正断层自全新世以来,断层滑动速率有减缓的趋势。武威盆地南缘地区在全新世期间构造活动频发,如陈文彬(2003)研究认为,武威盆地南缘断裂在4.4 ka以来逆冲活动的垂直速率为0.57 mm/a;艾晟等(2017)研究认为,武威盆地南缘断裂为晚更新世以来的活动断裂,以逆冲为主兼具左旋走滑性质,全新世以来的垂直滑动速率为0.44mm/a;郑文涛等(2000)和郑文俊(2009)研究认为,全新世以来武威盆地南缘发育多期河流阶地和冲洪积扇,且多次被逆断层错断。

目前对武威盆地已开展的研究工作,在空间上主要集中于盆地边缘,尚不清楚全新世以来武威盆地内部对区域构造作用如何响应,盆地内部是否发生变形以及如何变形等问题亟需解决。开展盆地内部的研究对深刻认识青藏高原东北缘向外扩展过程具有重要意义。因此,文中通过对武威盆地内部全新世活动构造的地质调查和年代学分析,查明了武威盆地内部构造活动的几何学、运动学特征及其形成时代,探讨了其动力学机制。

1 地质背景

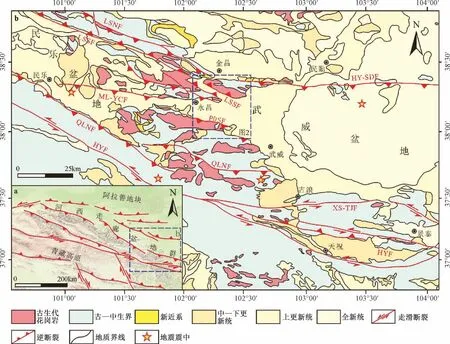

自中新世开始,青藏高原东部地块在鲜水河、东昆仑和海原等大型左旋走滑断裂的调节作用下向青藏高原外侧运动,边缘山脉快速隆升,在青藏高原东北缘地区逐渐形成了以祁连山为主体、河西走廊为扩展边缘的北东向凸出的格局(An et al., 2001;Zhang et al., 2010;Zheng et al., 2010;张培震等,2014;张岳桥和李海龙,2016;颜丹平等,2020)。同时,在北侧阿拉善地块的阻挡作用下,河西走廊发生相对强烈的凹陷沉降,走廊内部北西走向的文殊山、榆木山和大黄山等隆起逐渐抬升,将河西走廊自西向东依次分割为酒西盆地、酒东盆地、民乐盆地和武威盆地(图1;葛肖虹和刘俊来,1999;陈柏林和刘建生,2009;郑文俊,2009;李蔚琳等,2019)。

图1 武威盆地区域构造简图(据Zheng et al., 2010修改)Fig.1 Regional structural sketch of the Wuwei Basin (modified from Zheng et al., 2010)

武威盆地南依青藏高原,北靠阿拉善地块,东邻鄂尔多斯地块(图1)。在青藏高原与阿拉善地块近南北向的挤压作用下,武威盆地南、北两侧边缘发育了两套倾向相反、对向逆冲的逆冲断裂系统(图2;李奋其等,2002;何光玉等,2004;张进等,2007;金胜等,2012;Zhang et al., 2017)。武威盆地南侧为向北逆冲的祁连山北缘断裂和盆地南缘断裂,北侧为向南逆冲的龙首山南缘断裂,盆地南缘断裂和龙首山南缘断裂是武威盆地南、北两侧的边界断裂。盆地内部还发育有与盆缘断裂走向相近的坟门山南缘断裂和坟门山北缘断裂(何翔等,2022)。此外,在武威盆地南侧的祁连山区还发育有海原左旋走滑断裂。武威盆地北侧龙首山南缘断裂沿龙首山展布,断层倾向北东—北东东,向武威盆地内部逆冲(图2)。该断裂在金昌附近分为两支,一支沿龙首山南麓继续延伸,另一支转为近东西走向,被命名为红崖山-四道山断裂(刘洪春等,2000;张进等,2006)。地球物理资料证明,龙首山南缘断裂是一个先存的深部断裂带 (Xiao et al., 2012, 2013a, 2015;Zhang et al., 2021b)。在晚第四纪,该断裂受到北东或北东东向主压应力作用,发生左旋走滑逆冲,是1954年民勤7级地震的发震构造(刘洪春等,2000;刘白云等,2014;赵凌强等,2018)。武威盆地南侧的盆地南缘断裂沿走廊南山北麓展布,倾向南西,是古浪逆冲推覆体的前缘活动断裂(图2;侯康明等,1999;郑文俊等,2004)。晚更新世以来,盆地南缘断裂表现为逆冲兼左旋走滑的特征(陈文彬,2003;艾晟等,2017),错断了多期冲洪积扇和多级河流阶地(郑文涛等,2000;郑文俊,2009;胡小飞,2010)。位于武威盆地内部的坟门山南、北缘断裂为北西西走向(图2),控制着武威盆地内部的坟门山隆起。何翔等(2022)通过坟门山两侧砾石层的物源成分与古流向变化推断,坟门山隆起在晚更新世期间抬升出地表。

图2 武威盆地研究区地质简图(据何翔等,2022修改)Fig.2 Geological sketch of the Wuwei Basin (modified from He et al., 2022)

武威盆地基底由前寒武纪变质岩和早古生代大陆边缘火山-沉积岩组成,先后经历了志留纪—泥盆纪前陆盆地、石炭纪—二叠纪伸展盆地、侏罗纪—白垩纪断陷盆地和新生代前陆盆地等演化阶段,并由此沉积了大量的古生代—新生代的陆源碎屑岩以及少量海陆交互相沉积地层(石应骏等,1995;甘肃省地质矿产局,1997;阎存凤和袁剑英,2011;赵子贤,2021)。其中,武威盆地内部广泛出露新生代地层,主要包括新近系甘肃群的砖红色泥质粉砂岩、砂岩、细砾岩和土黄色砂岩等,下更新统玉门砾岩、中更新统酒泉砾石和晚更新统戈壁砾石等冲洪积相沉积物(甘肃省地质矿产局,1997;宋春晖,2006;何翔等,2022)。全新世以来,武威盆地边缘以发育小型的山前洪积扇为主,盆地内部主要发育河流冲积相的砂和砾石及风成黄土等沉积物,具体可分为早全新世平砖组、中全新世肃州组和晚全新世盐池组(甘肃省地质矿产局,1997;何翔等,2022)。平砖组多为冲洪积物,构成了武威盆地南缘水系的三级阶地,在盆地边缘区还发育有洪积、坡积砂碎石及风成砂;肃州组下部为冲积相沉积,上部为冲积相、沼泽相沉积,在武威盆地南、北缘有洪积物及风积砂沉积,盆地内还有冲积相和沼泽相沉积物分布;盐池组主要分布在武威盆地构造低洼区,为湖泊干涸沉积所形成,在盆地南缘山前地带还发育有现代洪积物,在河流河床及河漫滩地带有冲积物的最新堆积。

2 武威盆地活动构造特征

武威盆地内部的低洼地区发育了多套河流冲积物、风成黄土和湖相沉积层。由于盆地的汇水作用,位于盆地内部低洼地区的全新世地层被流水切割形成大量的河道和冲沟。在武威水源镇附近的河道及冲沟旁,出露多处良好的天然露头,为分析武威盆地内部构造活动特征提供了研究对象。

2.1 北西西走向断层活动特征

北西西走向断层性质为正断层,总体走向130°,倾向北东或南西,倾角35°~56°。在空间展布上,断层的走向与坟门山南、北缘断裂基本一致。断层错断了武威盆地内部晚更新统戈壁砾石层之上的沉积地层,但未在地表形成明显的地貌特征(图3a、3b)。

断层1位于水源镇西南3.6 km处的河道旁(图2所示D1点),为3条近于平行、倾向218°~220°、倾角55°~56°的正断层(图3a、3c)。该处地层出露全新统①灰黑色块状含碳黏土层、②土黄色厚层状黏土层、③土黄色厚层状粉砂质黏土层、④土黄色厚层状黏土层、⑤土黄色厚层状粉砂质黏土层。在②和③层、③和④层的层间,分别发育有长约1.5 m、中间最厚处约7 cm并向两侧逐渐尖灭的细砂透镜体。根据断层与地层间的切割关系,图3c中最左侧正断层为第一期断层活动所形成,将左侧①含碳黏土层错断,并沉积了②土黄色黏土层;中间断层为第二期断层活动所形成,将②土黄色黏土层和①含碳黏土层错断,并沉积了③粉砂质黏土层;最右侧正断层为第三期断层活动所形成,将①含碳黏土层、②黏土层和③粉砂质黏土层错断。此后,④黏土层和⑤粉砂质黏土层沉积覆盖在三期断层之上。

图3 武威盆地北西西走向断层剖面图(地层划分据何翔等,2022)Fig.3 Profiles of the NWW-trending faults in the Wuwei Basin (Stratigraphic division is from He et al., 2022)

断层2分布在青山农场东侧(图2所示D2点),由4条相互平行的正断层组成,走向为154°~156°,倾向北东,倾角为35°~51°。该断层错断了露头下方的上更新统灰黑色砾石层和全新统上方的黄灰色含砾砂土层(图3b、3d),且两层间的界线呈现出明显的错断。该处砾石最大扁平面多倾向南西,并呈叠瓦状排列,只是在靠近断层处,砾石最大扁平面产状明显被扰动,沿着与断层面近于平行的方向排布(图3d;地层划分据何翔等,2022)。

2.2 北东走向断层活动特征

北东走向断层的性质为正断层,走向200°~230°,倾向南东或北西。在空间展布上,该断层的走向和位置基本与西营河流向一致(图2)。该断层在水源镇和丰乐镇南侧均有出露。

断层3位于水源镇南侧2.6 km处(图2所示D3点),由5条正断层组成(图4a、4b),其中包括3条倾向125°~130°、倾角48°~53°的正断层和2条倾向290°~305°、倾角53°~58°的正断层。5条正断层呈断堑、断垒组合样式。断层错断了砾石层和含砾粗砂层,断层上盘为深灰色砾石层,下盘为浅黄褐色具水平层理的含砾粗砂和深灰色砾石。位于断层下盘的含砾粗砂层在靠近断层处发育有明显的牵引变形(图4a、4b)。断层之上被浅黄褐色含砾粗砂层、灰色砾石层和土黄色黏土层所覆盖,未在地表形成陡坎或负地形。

图4 武威盆地北东走向断层剖面图(地层划分据何翔等,2022)Fig.4 Profiles of the NE-trending faults in the Wuwei Basin (Stratigraphic division is from He et al., 2022)

断层4出露在西营河河口附近(图2所示D4点),倾向325°、倾角58°,出露上更新统地层(地层划分据何翔等,2022)。该露头发育的地层自下而上可划分为3层(图4c、4d):底层砾石含量较多,砾径较小,分选一般—较好,呈层状分布;中层砾石含量较少,砾径大小不一,分选较差,分层不明显;顶层砾石含量最少,主要为砂层。该断层将3层砂砾石层错断,并形成高约1 m的陡坎。

3 样品分析与结果

3.1 光释光样品的采集和分析方法

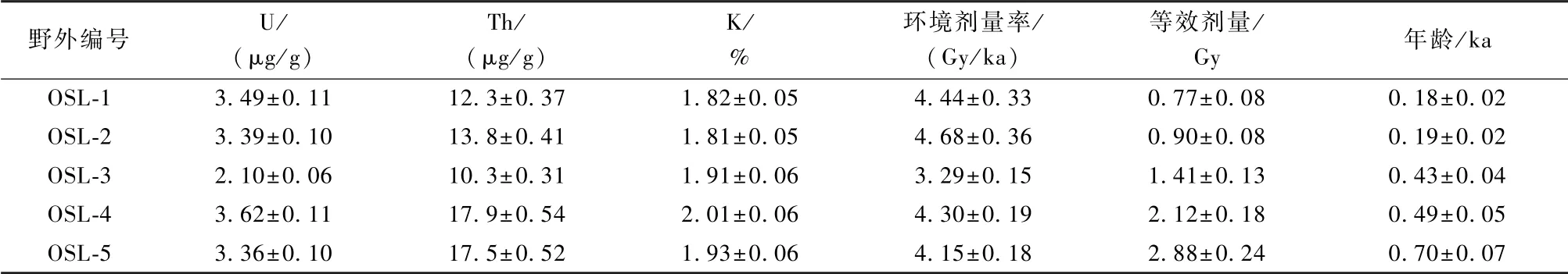

根据甘肃省区域地质志对研究区地层岩性的描述(甘肃省地质矿产局,1997),研究区下更新统玉门砾岩与中更新统酒泉砾石已呈固结或半固结状态,而前面所述野外露头中出露的地层均未固结,因此推断露头中地层的时代不会早于晚更新世。为限定断层活动时间,在北西西走向断层出露点D1和北东走向断层出露点D3的露头中,取细砂夹层内颗粒物进行光释光测年,具体采样位置如图3c、图4b所示。在点D1中,于③层与④层之间的细砂透镜体中取光释光样品OSL-1、OSL-2,于②层与③层之间的细砂透镜体中取光释光样品OSL-3,以限定北西西走向2条断层活动时间的上限。在点D3中,分别在断层下盘顶部的细砂透镜体和覆盖在断层之上的土黄色黏土层层底的细砂层中取光释光样品OSL-5和OSL-4,以限定北东走向正断层的活动时间。

此次采集的5个光释光样品,在中国地震局地壳应力研究所地壳动力学重点研究室完成光释光实验的测试和数据处理。详细的取样过程见文献赖忠平和欧先交(2013)。样品经前期处理后,将粗颗粒(90~125μm)组分的样品(OSL-3、OSL-4、OSL-5)使用单片再生法(SAR)进行等效剂量(De)测定,将细颗粒(4~11μm)组分的样品 (OSL-1、OSL-2)采用简单多片再生法(SMAR)进行等效剂量(De)测定。所有样品的光释光辐照和信号测量均在丹麦Risoe DA-20-C/D型热/光释光自动测量系统上完成。样品中U、Th含量用NexION300D等离子体质谱仪测定,K含量用Z-2000石墨炉原子吸收分析仪测定。具体的实验流程及分析方法参照文献Murray and Wintle(2000, 2003)和王旭龙等(2004)。

3.2 光释光样品的测试结果

实验结果显示(表1),5个样品年龄均为晚全新世。其中,样品OSL-1和OSL-2的年龄最年轻,分别为0.18 ka和0.19 ka;样品OSL-3和OSL-4的年龄处于中间,分别为0.43 ka和0.49 ka,两者处于同一误差范围内;样品OSL-5的年龄最老,为0.70 ka。该组年龄样品在野外采集、保存、移送实验室的过程中均未遭受光污染,且样品的测试流程和方法也符合光释光测年的流程要求(Murray and Wintle, 2000, 2003;王旭龙等,2004)。此外,根据Ballarini等(2003)对荷兰海岸沙丘样品以及1755年Lisbon地震海啸相关沉积物的OSL测年结果来看,OSL测年的上限可以达到几十年。张克旗等(2015)认为OSL 测年方法对年龄在0.3 ka以内的样品测量结果要优于14C测年。因此,文中实验结果可靠,处于光释光测年范围内。

表1 光释光样品测年数据Table 1 Optically stimulated luminescence data of the five samples

4 讨论

4.1 断层的活动时间

此次调查的断层中,最老一期为北东走向断层活动,时间为0.70 ka。此后,北东走向断层在0.49 ka还发生过构造活动,而北西西走向断层发生过一期0.43 ka的构造活动。由于0.43 ka和0.49 ka两个OSL年龄结果的误差范围一致,因此文中将二者归为同一期构造事件。北西西走向断层最新活动时间为0.18 ka,但与北西西走向断层在0.43 ka发生的活动具有继承性,因此将0.49~0.18 ka内的两次断层活动划分为一个构造阶段,其中北西西走向断层活动持续时间更长。综上所述,在0.70~0.18 ka期间,武威盆地内部断层发生了两期构造活动,第一期为0.70 ka的北东走向断层活动;第二期为0.49~0.18 ka期间北东走向断层和北西西走向断层的活动。

4.2 武威盆地全新世构造环境

全新世期间,青藏高原东北缘地区主要断裂的运动学性质均为走滑兼逆冲,并且主要走滑断裂的滑移分量减少,挤压分量增多,整体呈现为地壳缩短、盆地与山脉的高差相对增加(江在森, 2001;Zheng et al.,2013; Liu et al.,2020)。另外,位于研究区西侧的民乐断裂在全新世期间仍在活动,是高台地震的发震断裂,野外实际观测和震源机制解均表明该断裂为逆冲性质(郑文俊等,2005;陈柏林等,2006;邹小波,2018)。除高台地震,武威盆地及周边地区频繁发生5.0级以上的地震,包括最近2022年1月21日门源发生的6.4级地震,这些发震原因均为青藏高原向外扩展的挤压作用(陈柏林和刘建生,2009;刘白云等,2014,2015;李祥等,2016;赵凌强等,2018)。郑文涛等(2000)对武威盆地内7条河流阶地变形特征的研究和裴红连(2017)对武威盆地西侧榆木山山前洪积扇的特征分析均表明,晚更新世以来武威盆地西侧榆木山断裂和盆地南缘断裂整体以逆冲作用为主。

通常区域性正断层的发育代表着伸展环境,按该观点来看,研究区北西西走向和北东走向正断层在全新世期间的多期构造活动应代表武威盆地在该段时间处于伸展背景下,但上述研究结果均表明,武威盆地周边地区在全新世期间处于挤压构造环境之中。既然武威盆地周边地区整体处于挤压构造背景下,那盆地内全新世晚期的北西西走向和北东走向正断层的成因机制就需要进行深入的研究来进行解释。

4.3 武威盆地全新世正断层成因

虽然武威盆地在全新世期间处于北东向的挤压环境中,但此次研究却在盆地内部发现了与挤压方向平行和垂直的两组同期正断层(图5a、5b)。尽管在以往的报道中也曾出现过挤压环境中发育正断层的案例,如阿尔卑斯造山带中逆断层被褶皱改造为正断层 (Thornton et al.,2018)、南天山增生楔挤压褶皱中发育的正断层(刘和甫等,1994;Xiao et al.,2013b)和印度板块推挤过程中发育的藏南拆离系 (Wang et al., 2016a) 等,但同时发育走向与挤压应力相垂直和走向与挤压应力相平行的两种正断层的情况较为少见。

研究区发现的北西西走向正断层与坟门山隆起的空间位置和走向都基本一致(图5a)。虽然在发育北西西走向正断层的位置并未见到出露地表的隆起,但地球物理剖面表明,坟门山隆起一直向南东东方向延伸并隐伏在新生代沉积物之下(石应骏等,1995)。在中更新世—全新世挤压背景下,坟门山隆起在坟门山北缘断裂和坟门山南缘断裂的共同作用下持续隆升,并在武威盆地西部隆升出地表,阻断了后期酒泉砾石的沉积(何翔等,2022)。何翔等(2022)通过武威盆地内部河道迁移和坟门山山前冲积扇扇体的叠覆关系研究认为,第四纪以来武威盆地处于西强东弱的挤压环境中。坟门山隆起自西向东逐渐抬升,由于两侧地层未固结,在重力作用下导致地层发生错动,形成了与坟门山隆起走向一致的正断层,即0.43~0.18 ka的北西西走向正断层(图5c、5d)。该组正断层的形成特征类似于天山前陆冲断系统和准噶尔盆地莫北地区发育的正断层,均为底部地层的差异性升降作用下,顶部地层受到伸展作用所形成(刘和甫等,1994;崔泽宏和汤良杰,2007)。

对于0.70 ka和0.49 ka发育的北东走向正断层来说,其断层走向与区域挤压应力方向一致。根据全新世武威盆地周边断裂的活动性质,北东走向的正断层可能受控于武威盆地南、北两侧的走滑断裂。盆地南缘断裂在全新世期间表现为逆冲兼有左旋走滑的性质,且该断裂南侧即为青藏高原东北缘地区构造变形最显著的断裂之一的海原断裂,其在全新世期间也以北东向挤压和强烈的左旋走滑为主(邓起东等1989;施炜等,2013;王伟涛等,2014)。盆地北侧的边缘断裂——龙首山南缘断裂,在全新世期间同样表现为左旋走滑和逆冲性质(刘洪春等,2000;张进等,2006;云龙等,2021)。根据里德尔剪切模型,在近东西走向的左旋走滑断裂的作用下,会形成北东走向的张性破裂,即T破裂,这与盆地南缘断裂、海原断裂、龙首山南缘断裂和武威盆地内部北东走向正断层之间的空间关系相吻合 (图5b)(Waldron, 2005;Cardello and Tesei,2013;肖坤泽和童亨茂,2020)。此外,北东走向正断层也不排除是在青藏高原北东向挤压的情况下发生与挤压应力垂直方向上的伸展形成,如图5b。

图5 武威盆地内部断层发育模式图(地层划分据何翔等,2022)Fig.5 Fault development model in the Wuwei Basin (Stratigraphic division is from He et al., 2022)

自0.18 ka以来,北东走向和北西西走向的两组正断层被新发育的冲积相沉积物所覆盖,武威盆地进入构造稳定期。对于垂直北东向挤压作用的北西西走向正断层来说,坟门山隆起对其发育起到了决定性的作用。此外,坟门山隆起的存在不仅改变了武威盆地内部沉积充填特征,还起到了吸收北东向缩短应变的作用,因此可能减弱了北东走向正断层的发育规模。武威盆地内部发育的两组正断层的成因表明,晚全新世期间,武威盆地的构造变形处于青藏高原东北缘构造活动的控制之中。

5 结论

全新世以来,青藏高原东北缘存在的强烈构造活动对武威盆地进行了改造,这种改造不仅体现在盆地边缘,也体现在盆地内部。

(1)晚全新世期间,处于挤压状态下的武威盆地内部发育了与挤压方向平行和垂直的两组正断层,即北东走向正断层和北西西走向正断层。两组断层在0.70~0.18 ka期间内,发生了两期构造活动。第一期为0.70 ka北东走向断层活动;第二期为0.49~0.18 ka,北东走向断层和北西西走向断层均有活动,其中北西西走向断层活动持续时间更长。

(2)北西西走向正断层的形成与武威盆地内部发育的坟门山隆起密切相关。在北东向挤压作用下,武威盆地内部的坟门山隆起在其两侧断层的控制下自西向东持续隆升,导致坟门山隆起两侧未固结的地层在重力作用下发生错动,从而形成了北西西走向正断层。

(3)北东走向正断层可能为武威盆地南北两侧近东西走向的盆地南缘断裂、海原断裂、龙首山南缘断裂的左旋走滑作用下形成的北东走向的张性破裂(T破裂)。

致谢:感谢地质力学研究所刘健研究员和祁连山东北缘基础地质调查项目组的各位老师、同学在野外地质调查过程中的大力支持,特别感谢各位审稿专家为论文提出的宝贵建议。