以形辅数

——从几道平面向量最值问题的命制谈起

2022-07-19竺佳菁

◎竺佳菁

(浙江省宁波中学,浙江 宁波 315000)

一、高中数学核心素养下的命题技术研究

近年来,我国确立了素养立意的命题思想,使得数学抽象、逻辑推理、直观想象、数学运算、数学建模、数据分析这六个数学核心素养成为高中数学教育的终极目标,这就要求教师在课堂教学的各个阶段着力培养学生用数学的眼光观察世界,用数学的思维思考世界,以及用数学的语言表达世界教师除了在课程设计中要注意渗透核心素养,编题时也应重视对核心素养的考查,即试题的命制不应仅追求对数学知识的考查,还应关注思维过程,注重对数学能力与情感、态度、价值观等过程性目标的测评一份好的试题可以丰富教学探究活动,培养学生的创新性思维和综合性思维,促进学生全面、可持续发展核心素养贯穿整个数学教育,本文主要针对直观想象与数学运算这两个核心素养进行命题设计与研究

向量作为一种数学工具,很好地沟通了数与形之间的关系平面向量的线性运算、数量积运算具有鲜明的几何特性,平面向量基本定理以及在特定的基底下向量的坐标表示,以基向量和坐标系为桥梁,使向量的运算与图形性质之间的转化最终得以实现纵观近几年各地高考题,每年都有直接考查平面向量概念和运算的基础题,或综合考查与其他数学知识相结合的向量应用问题,甚至还有一些题目并不考查向量知识,但是可以运用向量的方法进行简化和求解,因此,研究平面向量的命题技术具有典型性和延伸价值下面笔者结合自身的编题经验,浅谈数形结合思想在向量命题中的应用,为后续其他命题设计提供参考

二、以形辅数,从平面向量最值问题谈起

(一)典型试题赏析

A.(-2,6) B.(-6,2) C.(-2,4) D.(-4,6)

【赏析】本题以正六边形为背景,求向量数量积的取值范围,可由向量数量积的几何意义求解,也可用坐标法求解

【赏析】本题要求向量模的最小值,并非直接给出几何图像,但可通过计算得出向量终点的轨迹,再利用投影的定义求解

反思总结:综合近几年各地典型高考试题来看,平面向量最值问题的命题设计基本上有两种类型:一种是直接提供几何背景,将具体情境下的相关知识与向量知识相结合,考查平面向量的坐标法和对向量运算法则的灵活运用,主要体现数学运算的核心素养;另一种是在题干的描述中隐藏部分几何特性,让学生通过转化与向量计算画出具体图形,考查平面向量的基本概念、性质和几何意义,主要体现直观想象的核心素养

平面向量最值问题一般难度较大,综合性强,常在填空题或选择题中压轴出现,如果单纯用计算求解,过程很烦琐,如果只考虑几何方法,技巧性又太强,因此常用数形结合的方法,既化繁为简,又能给出解题思路

命题与解题是相通的,因此,数形结合既是一种重要的解题方法,同样也可以成为很好的命题策略命题时,我们尝试给一个复杂的数学运算问题以几何背景,丰富代数运算的内涵,也可以实现一题多解,拓展学生的思维,达到数与形的统一

(二)新编试题尝试

命题过程:

1确立命题目标本题的母题来自2020年浙江卷第17题,其解法多样化,既可以坐标化,结合不等式和三角函数等知识求解,也可以几何化,利用圆与正余弦定理等知识求解编制新题时,要巧妙地结合向量数与形的特性,同时与其他数学知识建立联系,考查平面向量数量积的应用,数形结合、转化与化归等数学思想方法,渗透核心素养

2细化调整变题

①将原题中的定向量用直线的方向向量表示方式转化为动向量,由此得到一稿

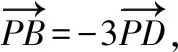

一稿:已知平面单位向量,,满足|+2|≤2,设=+t,∈[1,+∞),设向量,的夹角为,则cos的最大值为________

②利用线性规划使向量的变动更加自然,由此得到二稿

二稿:若平面单位向量,,,满足|+2|≤2,·≤·,设=2+,设向量,的夹角为,则cos的最大值为________

③减少计算量,由此形成三稿

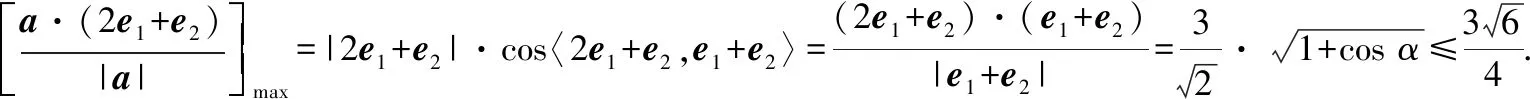

三稿:若平面单位向量,,,满足|+2|≤2,·≤·,则·(2+)的最大值是________

④用单位向量表示突出几何特点,提供解题思路,得到终稿

3校验答案解析

如图所示,由·≤·⟺·(-)≤0,得只能在阴影区域

(自编试题一图)

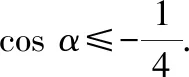

由·≤·,

得cos≤coscos+sinsin=cos(-),

当=2时可以取等号

4反思命题亮点本题是利用数形结合来简化问题的典型例题,既可以利用向量的坐标运算和三角恒等变换求解,也可以根据命题思路想到结合图像和数量积的几何意义去找到特殊位置,进而求解本题的思想方法暗含其中,既有运算量,又提供多种做题思路,在平淡中考查学生能力,在稳扎稳打中见真功,体现了命题的创新性和综合性

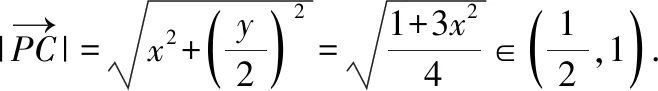

(自编试题二图)

本题可以根据菱形的几何特征,由向量运算知识结合三角函数的有关公式用坐标法求解,也可以应用圆的性质结合函数与不等式综合求解,命题时充分挖掘了菱形所具有的几何性质,从而达到以形辅数的目的

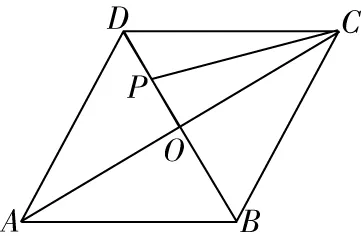

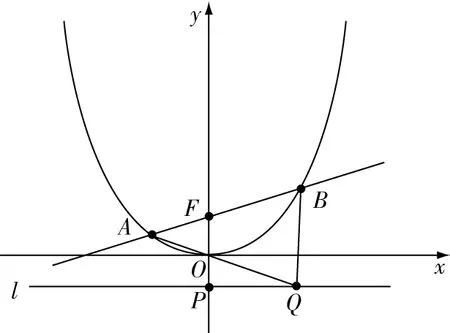

自编试题三:已知,,是平面向量,其中是单位向量,向量满足-2·=0,若·=4,则|-|的最小值是

2由条件可得·(-2)=0,即与-2垂直,作图可知的终点在圆上,而从投影的角度分析·=4,可得的终点在直线上,因此|-|表示圆心为(1,0)、半径为1的圆上的点到直线=4上的点之间的距离,故有最小值2,即圆心到直线的距离减去半径

本题给出的条件淡化了几何元素,但是如果熟练掌握数量积的几何意义,就可以迅速还原几何图形,再结合直线与圆的有关性质得出结论,这样就简化了代数运算过程

(自编试题三图)

向量除了可以表示直线与圆这两个几何元素,还可以用模长关系等表示圆锥曲线教师要掌握用多元的代数形式表示几何图形的方法,并由此进行变式命题,从而实现试题难度的灵活调整

(三)命题技术总结

在应用以形辅数技术进行命题时,可以直接给出问题的几何背景,让学生从几何条件中提取信息,转化成数学语言并运算求解,也可以用图形辅助,与其他数学知识紧密结合起来,通过一定转化使原问题中的几何性质隐藏起来,从而考查学生综合解决问题的能力应用以形辅数技术命题,在出题的时候就抓住了问题的本质,也给予一个复杂问题几何直观,为学生解题提供思路在命题中融入数形结合的思想,可以有效考查学生的直观想象、数学运算等核心素养

三、关注问题本质,一法通用,延伸命题

以形辅数的命题技术并不仅限于平面向量最值问题的命题,很多数学问题都有相应的几何背景,我们可以深入研究问题的本质,找出它们的几何直观,进一步进行命题设计

本题可以直接用常规方法设直线计算,也可以将所求结果利用向量的几何意义进行转化,利用向量的坐标形式简化后直接求解,极大地降低了运算强度

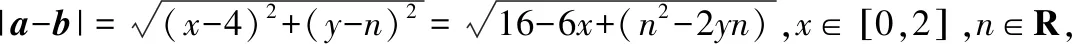

(1)若点在以为直径的圆上,求直线的方程

(2)若为上的动点,求||+||的最小值

(自编试题四图)

本题可以利用圆的几何特性和对称点的相关性质,再结合不等式运算轻松求解解析几何是将几何问题用代数方法解决,但是我们不能将解法局限在代数运算中,先利用几何性质把问题简化,再用代数运算来解决,这样就实现化繁为简了

(1)若函数()有且只有一个零点,求的值

所有与函数相关的问题都与函数图像密不可分,本题可以利用导数先画出函数草图,再根据函数性质求解零点问题

四、教学启示与实践应用

命题是高中数学教师应具备的基本技能随着时代的发展与进步,高考数学试卷在考试内容及命题形式等方面一直在变化,这对一线教师的命题技术与能力提出了更高的要求,因此,研读新课标、研析高考真题以及反思自身命题经历都是非常必要的

高中数学考试以课程标准和考试说明为指挥棒,《普通高中数学课程标准》明确指出,高中数学学习评价需要将知识技能的掌握与数学学科核心素养达成有机结合,因此不论是课堂小测、课后习题还是正式考试,教师都应该重视试题的命制和其导向作用,让试题不仅具有评价与选拔功能,还能引导学生逐步拓展知识,完善认知结构,深入理解数学思想方法,提高创新能力和综合解决问题的能力数学能力与素养的培养是一个长期的、隐性的过程,需要教师不断强化课改意识,最终实现育人的目标

高考命题趋势备受师生关注,各个地区的模拟试题中,创新试题不断涌现,但试题原型大多出自教材或常用的模型,考查的也是数学基础知识日常教学中,教师要有意识地积累素材,深入挖掘每一道题目背后隐藏的命题思路,为自身命题实践打下良好的基础常见的命题思路有很多,例如利用向量对代数运算和几何分析论证等问题进行“包装”;又如线性规划、数列以及不等式恒成立或存在性等问题,本质上就是研究函数与方程的问题等要命制一道好题,必须注重知识模块之间的衔接,注意联系图像或几何意义,实现精准命题

好的试题是不断打磨出来的,命制一道好题必然要花费无数精力和时间幼儿的学习是从模仿大人的言行开始的,教师命题能力的提升也是如此,模仿实践是命制试题的第一步刚开始命题时,我们可能只会改变一些数据或更换一下题目背景,但当我们不断尝试转变思路,一遍遍试错之后,就能总结出一套命题经验,甚至形成独特的命题风格在改编或原创试题时,必然会碰到一个问题,那就是调控难度,有时教师的命题思路很好,但是对学生来说运算量比较大,这时就要反复斟酌更换数据;也有可能命题时融合了很多元素,导致入口过窄,学生想不到解题方向,这就要求教师在命题时要做好铺垫俗话说得好,台上一分钟,台下十年功,教师只有通过不断学习、实践和反思,才能形成自己的命题经验

总之,以形辅数这一命题技术要求教师平时注意积累素材,善于挖掘不同类型的数学问题中隐含的几何直观,然后在命题过程中有意识地锻炼数形结合的命题能力,使得命题设计更加科学有效,也更具有教育价值