形为意表 表里适配

2022-07-18潘巧芳

潘巧芳

摘 要 分析统编版高中《语文》必修上第八单元的三篇现代散文写景抒情的结构布局,发现写景抒情散文采用何种结构布局形式恰是为了适配文章要表达的思想感情:《故都的秋》采用辐射型,因为要表达对一种秋韵的极致之爱;《荷塘月色》采用波浪状圆型,因为要表达欲摆脱现实追求自由宁静却屡屡不得终归还是回到现实的苦闷;《我与地坛》(一)采用阶梯型,因为要表达遭遇人生的毁灭性打击后经过绝望、煎熬而终归彻悟的心路历程。这种“形为意表,表里适配”的创作特点 也适用于该单元的古代写景抒情散文。

关键词 结构布局 思想感情 形为意表 表里适配

散文是文学中最常见的体裁形式之一,有广义和狭义之分:广义的散文是与韵文、骈文相对的概念,它不追求押韵和句式工整;狭义的散文是与诗歌、小说、戏剧并行的一种文学体裁。无论是广义还是狭义,散文都有一个众所周知的特征:形散神聚。“神聚”指散文思想感情集中,或者有线索贯穿全文;“形散”则指散文题材无所不包,写法变化多样,结构灵活自由。据此,有不少读者便产生一种认知:散文在形式上是千变万化、无可捉摸的。果真如此吗?

以统编版《语文》必修上第八单元现代文为例。粗略一读,同是写景抒情散文三篇文章的结构布局的确各不相同;但仔细分析,“散文在形式上千变万化、无可捉摸”这个观点并不能很好地回答这个问题——为什么三篇文章是“这种”不同,而非“那种”不同呢?下面我们具体来探究一下这个问题。

首先梳理清楚三篇写景抒情散文的结构布局:

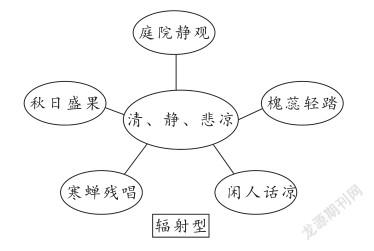

《故都的秋》主要由一个中心,即“北国的秋啊,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”,衍生出五幅画面:庭院静观、槐蕊轻踏、闲人话凉、秋蝉残唱、秋日盛果。这五幅画面景色各异,却都生动、形象、突出地表现了北国之秋“清、静、悲凉”的特点,恰似五瓣争艳,共托娇蕊。笔者称之为辐射型,用图来表示如下图:

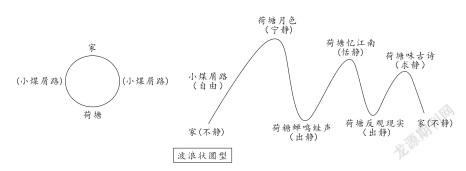

《荷塘月色》则是以作者的行踪为线索,从家出发,经过小煤屑路,到达荷塘,最后又回到家,呈现为一个圆形。但这个圆形的“线”却并不规则,它更像是波浪状的圆形线。因为随着作者的行踪和景象的变化,其心理感受也在起伏变化,而且带有“反复”的特点:在家中庭院坐着乘凉时,作者的内心是“不宁静”的;在小煤屑路上踱步时,作者的内心是“自由”的;在荷塘月色朦胧静谧的意境里,作者的内心是宁静惬意的;接着,树上的蝉声和水里的蛙声打破了这静谧,也将作者带出了宁静,添了一重落寞;而后作者想起了江南采莲的旧俗,沉浸在对那个“热闹”“风流”的夏季江南的想象里,心境悠然恬静;然而一句“无福消受了”,终究还是回到了现实里,又生一重落寞;作者努力地想要回到刚才诗情画意的境界里,于是又想起《采蓮曲》来,内心是在求静;但这终究不是江南,“猛一抬头,不觉已是门前”,作者最终还是回到了“不宁静”里。获得短暂宁静的恬淡愉悦与回到现实中的落寞忧愁,两种情感反复、交替出现。由此可见,《荷塘月色》的结构布局图应是波浪状圆型。如果用图来表示,应是这个样子。

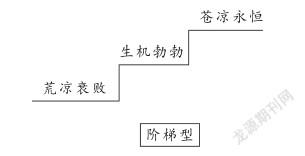

《我与地坛》(这里讨论的是其中的第一部分)写景有三个层次:首先是“我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”之初“摇着轮椅进入园中”的那个下午,此时地坛的在作者眼中是荒凉衰败的,你看它“剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏”;然后是“两条腿残废后的最初几年”,作者“找不到出路”于是“总是到它那儿去”,此时作者眼中所见的不再是各种建筑的遗迹,而是蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水等事物,他感到“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息”,这一阶段,地坛是“荒芜但并不衰败”的,甚至可以说生机勃勃;最后是作者“想了好几年”最后终于把生死的事情“弄明白了”后,关于地坛景象的描写,作者一连用了六个“譬如”句,写祭坛石门中的落日用寂静的光辉平铺地上的每一个坎坷,写园中最落寞的时间里雨燕高歌把天地都叫喊得苍凉,写冬天雪地上孩子的脚印,写苍黑的古柏总是镇静地站在那儿,写暴雨骤临园中激起的令人产生无限怀想的草木泥土的气味,写秋风忽至满园中播散着熨帖而微苦的味道……此时的地坛是苍凉而又永恒的。总结起来,我们会发现,作者对地坛景象的描写和感受是逐步升级的,如果用图来表示,这种结构布局应该是个阶梯型。

春兰秋菊,夏荷冬梅,三篇写景抒情散文的结构布局可谓各有奇姿。那么,是什么导致这种不同呢?我们不妨做一点假设求证:

是因为作者个人的写作风格或者说爱好吗?不是,考察三位作家的其他写景抒情散文,并没有什么证据表明他们在创作写景抒情散文中有对某一种结构布局有所偏好。

是因为时代风尚的原因吗?不是,考察三位作家同时代的写景抒情散文,也没有什么证据表明那个时代流行、崇尚用某一种结构布局。

是因为某种写作思想或流派的影响吗?不是,考察三位作家的学习创作和进行创作的历程,尽管他们都曾受到某些作家或者某种写作思潮的影响,但是这些影响并不表现在某种结构布局上。

可见,要寻找问题的答案,我们不能在作品的外围信息打转,还是要回到作品本身。

清代王夫之《姜斋诗话》有言:“意犹帅也,无帅之兵谓之乌合。”他将诗文之“意”比作军队之主帅,将无意之诗文比作乌合之众,从某种层面来说,正表明思想感情极大地影响着文学作品的结构布局。刘勰《文学雕龙·征圣》说:“故知繁略殊形,隐显异术,抑引随时,变通适会。”意思是指,文章语言表达的繁复、简略,写作手法的隐晦、明显,各不相同,要根据具体的时机和情境灵活、变通地运用。可见,文章的表现形式并非随意而为,而是受具体的时机和情境影响的。那么,文章写作的具体时机和情境和什么紧密相关呢?当然是与犹如一文之帅的“意”,也就是思想感情。

简言之,在文学创作中本就存在“形为意表”的规律,即文章的表现形式是其内在思想感情的外显。

循着“形为意表”的创作规律,我们做进一步具体分析,就会发现:

《故都的秋》辐射型的结构布局适合并有利于作者表达对一种秋韵的极致之爱。作者心中的故都之秋无处不透着“清、静、悲凉”的况味,特点集中而鲜明;作者要表达的是對故都之秋的热爱,情感深刻而鲜明:它们都需要具有凸显、强调之效果的表现形式。而辐射状结构最大的优点便是集众之力合一,从而突出事物特征深化思想感情,因此能更加鲜明地表现故都之秋的特点,更加深刻地表达这种深到骨子里的极致之爱。

《荷塘月色》波浪状圆型的结构布局适合且有利于表现作者欲摆脱现实追求自由宁静却屡屡不得终归于现实的苦闷。波浪状与其屡求屡失的心境相合,那一股股波峰恰似映照作者暂得自由宁静时的恬淡愉悦,那一道道波谷也如盛着作者不得不回到现实时的落寞忧愁,它们交替出现,形式和情感实现了完美共振。而圆形则与其欲摆脱现实却终归不能的心理相契,因为想要摆脱现实所以离开家门;因为终归不能摆脱所以还是要回到原点,圆形的结构很好地表达了作者心中的无奈。

《我与地坛》阶梯型的结构布局适合并有利于表现作者在遭遇毁灭性打击后经过绝望、煎熬终至彻悟的心路历程,且凸显最终的彻悟。阶梯型结构层层向上,步步动心,烘托高层,这与随着时间的推移和思考的深入作者对生命的理解越来越深刻的过程适配,同时在前面两个层次的烘托下,最高层次——作者以苍凉而永恒的景象传达出来的思想感情——也就彰显得更为清晰,鲜明。

好的写景抒情散文,其结构布局和思想感情不仅是一表一里的关系,而且还是高度适配的关系。思想感情决定了结构布局的形式,好的结构布局要能适配作者要表达的思想感情。人们常说的散文“形散”或者“文无定法”,其实并不是指散文形式千变万化无可捉摸,而是说因为每篇文章思想感情各不相同因此呈现出来的外在形式也就千姿百态。

这个道理也适用于古代的写景抒情散文。例如第八单元还有《赤壁赋》和《登泰山记》两篇古文。虽说赋这种文体常采用“主客问答”的形式,但《赤壁赋》“主客问答”的形式之所以用得好,主要还是因为它经典地呈现了苏轼内心两个“我”的挣扎与和解;《登泰山记》的行文结构看似平平无奇,有人说和中学生写的游记并无多大区别,但其重旅途之难、日出之胜的详略得当的布局却极好地表达了作者“追寻心中那轮红日”的坚定信念和崇高理想。

[作者通联:安徽芜湖市第一中学]