新型城镇化和TOD4.0背景下的枢纽站设计研究

——以北京副中心东夏园综合交通枢纽项目为例

2022-07-18刘娅琳

刘娅琳

(北京城建设计发展集团股份有限公司,北京 100037)

0 引言

目前,我国进入高城市化率时代,城市发展进入新型城镇化时期,中心城市发展思路由“控人口”向“增强承载力”转变。交通设施是城市的重要组成部分,交通的安全畅通是城市健康发展的有力支撑,公共交通是城市交通的重要组成部分,也是重要的城市基础设施。

城市对于公共交通的需求发展为提升公共交通竞争力,解决以汽车为主导的交通出行方式;提高公共交通整体网络服务水平和吸引力,提升轨道交通和常规公交的融合度,解决“最后一公里”问题。枢纽站是城市公共交通的重要部分。研究枢纽站设计,是对于破解“大城市病”、提高城市承载力,促进城市以人为本、可持续发展,实现让城市更加美好不可或缺的一环。

TOD开发模式即以公共交通为导向的城市开发模式(Transit Oriented Development),这种开发模式从初始就围绕车站与城市的关系,映射着社会和城市发展过程,大致经历 TOD1.0,TOD2.0,TOD3.0,TOD4.0 四个迭代阶段。其中,TOD1.0是车站的出现,此时枢纽站功能单一,主要解决交通问题,满足交通需求;TOD2.0是站楼一体化,复合一定服务配套功能,旨在塑造城市标志性建筑形象;TOD3.0是站城一体化,是对场所空间的设计,实现车站与城市的融合;TOD4.0则是站、城、人一体化,不局限于交通目的与行为,而是城市交通枢纽本身作为可享受聚集体验和活动的城市生活目的地。TOD开发模式是促成城市可持续、负责任发展的一种有效模式,也被视为城市开发的前沿模式。

1 案例研究

日本和我国香港地区作为TOD开发模式的先行者,拥有众多实践项目。通过对3个不同特征的枢纽站进行分析,得出TOD4.0模式下枢纽站的设计特点。

1.1 日本涩谷站(Shibuya Station)——连接站城的场景空间

涩谷站项目总用地9 640m2,总建筑面积144 000m2。2005年12月涩谷站周边地区被列入都市再生紧急整备地域。其中,涩谷“未来之光”被称为轨道线上的“立体城市”。通过在横竖流线交点位置设置的“城市核”连接地下与地上空间,既实现车站与城市的连接,又使流线组织简洁明了。特别是11层的空中大堂,通过穿梭电梯与车站直接连接,使之成为空间交汇点,既汇聚活力,又成为标志性空间。

1.2 日本二子玉川站——城市活动之源

二子玉川站项目总用地112 000m2,总建筑面积429 200m2。二子玉川站属于田园都市线,是东京最拥挤的通勤线路之一。1982年,世田谷区政府启动二子玉川再开发项目。项目利用自然条件,采用“城市到自然”的开发理念,由西向东依次设置商业、办公、文化、住宅、公园等设施,实现热闹到静谧的空间过渡。同时,为消除铁路对街区的隔断,以高架平台串联公园与整个街区,实现连续的慢行网络,成为区域全新消费目的地,是日本郊外型商业的典范。

1.3 中国香港九龙站(Kowloon Station)——新金融文化中心

香港九龙站项目总用地为135 400m2,建筑面积为1 090 000m2。1989年10月,香港机场核心计划启动,其中九龙站通过整合设计,地下设置地铁和机场线;地面层为汽车和高铁站;其上依次为商业、内部使用的平台层公共空间、住宅和金融中心。在城市空间有限的情况下,通过分层立体设置,实现出行的最大便捷度。为尽可能降低地块整合和机动车对步行的影响,又设置天桥等步行系统连接城市,同时配合商业广场和平台层,实现便捷换乘和城市步行空间的复兴。

九龙站通过“住宅→商业→商务”的开发时序,利用住宅建立区域成熟度,通过商业实现区域溢价,最后引入商务配套,以标志性建筑打造项目亮点,为综合体实现整体升级。

2 案例借鉴意义

1)“TOD+PPP”开发模式的运用 通过土地融资和基础设施投资之间正反馈关系实现自我强化,从而实现城市基础设施的投入带动土地增值,土地的增值反哺城市发展,实现城市基础设施和土地的一体化开发利用。

2)综合开发利用,协同营造城市综合中心 复合城市功能,注重差异化及周边的协同效应,共同打造城市综合中心。

3)建立慢行网络,降低对机动车的依赖 以人为本的慢行网络,一是建立贯通车站,地下与地上空间,提供便捷高效换乘体验的立体慢行系统;二是建立车站与更大范围城市空间融合的慢行系统。

4)发挥设计特点,打造城市“打卡”目的地 通过设置多级公共和景观空间,将城市元素引入枢纽;同时发挥建筑特点,植入艺术元素,配置强目的性空间等,制造网红时尚效应,增强枢纽空间感染力。

3 项目概况

东夏园综合交通枢纽工程项目毗邻北京副中心行政办公区。基地北邻电力设施用地,南侧为城市绿化公园、运河东大街,东侧为前北营路和中国人民大学,西侧为城市绿化公园、通济路和商业地块。地铁M6线和规划M102线分别通过用地南侧和西侧,两线十字交叉在东夏园站换乘(见图1)。项目总建筑面积49 868.95m2,其中地上 24 665.54m2,地下 25 203.41m2,公交车驻车70辆(地上),出租车上落客泊位4个,地下停放小汽车160辆。

图1 项目总平面

4 TOD开发模式应用

4.1 综合开发利用,协同区域发展,塑造城市微中心

站点步行范围内(400~800m)为行政办公、大学、住宅、商业等混合功能,满足以轨道站点为核心,圈层式混合开发的TOD开发模式要求。结合上位规划,站点及其周边应提供组团级城市服务,布置多样化功能与服务配套,安排充足的公共服务设施及其他混合功能,节约土地利用。

考虑周边业态及主要客群为枢纽乘客、大学师生、行政办公人群和周边居民,加上枢纽人流密集、车流量大、场站占地面积大等特点,项目定位以交通功能为主,兼具综合服务功能(便民设施),引入街道空间复合城市功能,与周边设施形成差异化。

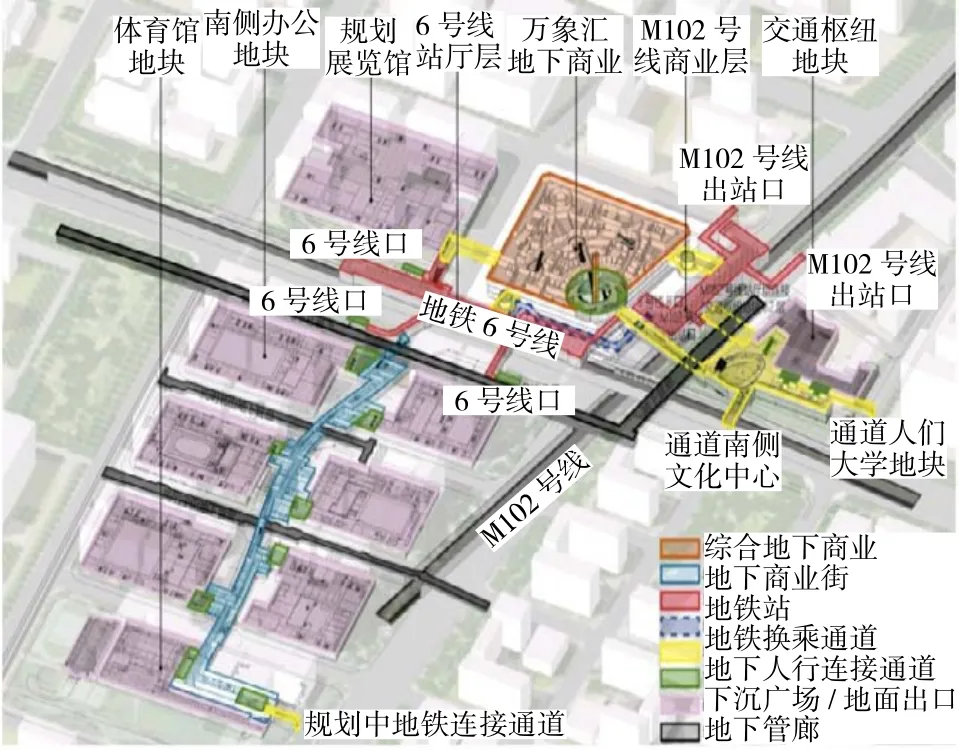

同时,通济路设置地下通道连接地铁M6线、M102线与西侧商业地块,前北营路设置地下通道连接东侧中国人民大学地块,协同开发地下空间,促进交通设施与城市服务融合发展,形成站-城-人一体化(TOD4.0)的城市生活圈(见图2)。

图2 地下空间一体化开发

4.2 结合换乘流线,建立绿色交通网络

项目规划定位为对内交通为主的一级枢纽,主要承担轨道交通与公交的换乘。根据需求预测,东夏园站早高峰地铁出行约为5 835人次/h,通过公交接驳客流达到5 123人次/h,大量人流汇集,区域交通换乘压力非常大。如何提高换乘效率,建立连续慢行系统,提升公交出行比例,是必须解决的问题。具体解决方案如下。

4.2.1 设计便捷换乘流线,构建人车分流立体网络,打破“最后一公里”瓶颈

按照“以人为本,大客流优先”原则,优先考虑地铁与公交的换乘。

1)地铁-公交 地铁M6线乘客通过通济路地下通道进入地下2层下沉广场,经由地下1层下沉广场上至首层换乘空间;地铁M102线乘客由预留通道进入地下2层换乘大厅后,可通过换乘大厅内扶梯直接上至首层换乘。同时,M6和M102线在换乘大厅可实现顺畅换乘(见图3)。

图3 地铁-公交换乘示意

2)公交-公交 场地内公交车候车区域均位于“U”形建筑内侧,乘客可根据自身需求进行换乘。

3)步行-公交 首层采用开放式换乘空间,乘客可通过建筑间的通道进入建筑内侧的公交候车区;或经由地下通道进入下沉广场,再上至公交候车区。

4)非机动车-公交 乘客在地块东北侧地下1层和西侧首层停车区停放后,由建筑间的通道进入建筑内侧的公交候车区。

5)出租车-公交 出租车停靠场地东侧后,乘客由场地东南侧建筑间的通道进入建筑内侧的公交候车区。

所有换乘流线均不与场地中部的公交车行流线交叉,并且实现地铁车站与公交站点的衔接距离不超过200m,所有换乘直接高效。

4.2.2 设计连续慢行流线

人行流线主要通过西、南、东侧的路面过街设施和地下通道以及高架平台,串联周边设施,形成连续完整的步行系统。非机动车则主要通过慢行出入口到达停车区后进入项目内部。

4.2.3 植入“城市核”,连接城市与车站,创造多功能的城市公共核心

在地下通道、下沉广场、高架平台等水平流线与垂直交通体交点位置设置“城市核”,高效整合流线,使车站与周边区域有机结合,并提供城市活力空间(见图4)。

图4 “城市核”示意

4.3 塑造代表性空间,打造城市网红效应

1)“半室外”的候车模式,体现绿色可持续理念。结合公交短时候车特性,以分散候车室与服务功能相结合,使枢纽以开放姿态融入城市环境,引入自然采光、通风降低建筑能耗,实现低碳可持续发展。

2)立体开放空间与点亮街角设计,打造城市目的地。以“绿岛之光”为理念,设计“灯笼柱”成为枢纽标志物,塑造城市街角标识;各层平台形成立体开放空间补充城市街道,创造丰富多元空间感受(见图5)。

图5 “灯笼柱”分析

4.4 TOD反哺城市发展,优化城市格局

作为地铁与公交换乘枢纽,项目建成会很大改善副中心的综合交通条件,同时可提升交通可达性,区域轨道交通站点800m覆盖范围达到90%。TOD集聚优势的体现,推动辐射区域经济发展,对优化区域职住平衡,避免人口和产业过于集中,促进城市合理布局做出贡献。

5 重难点分析

5.1 结合既有设施的一体化开发对于施工的挑战

1)下穿市政管廊 项目西侧有既有市政管廊,管廊内部设有燃气、电力等对变形极为敏感的管线。考虑埋深与安全,通道和管廊交叉时需通道下穿管廊。结合场地条件,需先凿除围护桩,采用平顶直墙密贴暗挖工法穿越管廊,整体施工风险较高。

2)临近地铁M6线既有区间 地铁M6线出东夏园站往东为盾构区间,盾构管片对周边土体扰动较为敏感,且此处土层较差,地下水位高,而通道距区间距离17~50m,均在既有地铁线安全运营影响范围内。因此,施工时应对其与区间管片间注浆加固土体,同时施工中进行动态监测,以避免对既有线运营的不利影响(见图 6)。

图6 施工重难点分析

5.2 建筑形体对于结构设计的挑战

作为标志性“灯笼柱”总高21.6m,仅有1层钢屋面水平约束;而为保证束状体立柱轻盈、简洁的效果,要求钢管直径不得超过300mm。结合整个体量空间关系、结构构件限制及造型需求,选用型钢管梁、钢管柱的结构形式,并在高度中上部增设分叉柱满足受力要求。

该项目作为TOD4.0时代的枢纽站实践,与周边城市空间有机衔接,整合资源,实施地下空间一体化开发,体现了新一代交通枢纽“以人为本”“站城人一体”的设计理念。同时,作为北京副中心重要交通支撑,构建其绿色出行体系,满足区域交通需求,助力实现“双碳”目标,为城市可持续发展提供了有力支持。

6 结语

公共交通导向型开发(TOD)在当前城市发展背景下,是解决“大城市病”,促成城市负责任地发展,并保持繁荣、富有韧性地应对变化的一种有效模式。

当前我国城市发展过程中,TOD开发模式下的交通枢纽站能起到复合城市功能,综合开发利用;建设绿色交通网络;塑造新型城市目的地;反哺城市发展,优化城市格局的显著作用。枢纽站结合TOD开发模式升值效益给社会带来美好生活方式,体现了交通网络与城市发展的互相推动、协同发展,为城市以人为本、可持续发展提供有力支持。

在新型城镇化和TOD4.0背景下的枢纽站设计具有一定的创新意义,需在实践中不断积累及拓展,为后续TOD迭代和城市发展提供可行性参考建议。