奈达功能对等理论视角下鲁迅《故乡》的英译研究

——以杨宪益夫妇译本为例

2022-07-15李嘉琛李庆明

李嘉琛, 李庆明

(西安理工大学 人文与外国语学院, 陕西 西安 710048)

尤金·奈达(Eugene A. Nida)是美国著名语言学家、翻译理论家和翻译家,在翻译实践和研究中总结的《圣经》翻译原则不仅仅是《圣经》翻译的理论指导,并且同样可以应用到其他文本翻译中。奈达是西方语言学派翻译理论的一个重要代表,其翻译理论在全球翻译理论界都有广泛而深刻的影响。在中国,奈达也是西方翻译理论家中影响最大的一个,20世纪80年代以来,其翻译理论被中国翻译界广泛地介绍、推广、研究和应用,发展至今成为国内颇具影响力的西方翻译理论之一。奈达的功能对等理论体系各部分联系紧密且各有侧重点,例如侧重改变原文形式的动态对等就不适合拿来研究诗词的翻译,[1]而读者反应论和翻译对等两层次理论则较为适合用来研究文学翻译,因为文学文本的最大价值就是读者在阅读时能够在其中欣赏到作者所创造出来的独特的美。

文学翻译这一概念最早出现在西方译论里,影响力较大的包括西塞罗关于“演说家式的翻译”。[2]文学翻译和非文学翻译主要有三点不同:一是所要翻译的对象不同,文学翻译的对象是文学作品,如小说、戏剧等,而非文学翻译的对象则是文学作品之外的文体;二是采用的语言不同,即前者运用文学语言,而后者使用非文学语言;三是翻译手段不同,文学翻译多为主体性和创造性翻译,而非文学翻译则常采用技术手段,操作性较强。[2]小说的翻译显然属于文学翻译,而鲁迅的小说《故乡》特别适合于应用功能对等理论进行研究。一方面,鲁迅的小说所用语言较为简短,并且词汇中往往携带有大量文化信息,因而意译就显得十分重要。[3]另一方面,和同样在大众心中具有极高知名度的《阿Q正传》《狂人日记》等小说相比,《故乡》的革命气息要淡一些,是一篇表现了地方性、表达了对故乡感情的美文,[4]因而出色的翻译就能够较容易地使译文读者获得与原文读者接近的阅读效果。

1949年前国内译者翻译的鲁迅小说主要包括林疑今翻译的《孔乙己》和《离婚》(1935),林玉霖翻译的《狂人日记》(1935),柳无垢翻译的《祝福》(1945)等。1949年新中国成立之后,杨宪益和戴乃迭夫妇是国内鲁迅小说的主要译者,他们从1953年翻译的《阿Q正传》开始到1981年的《彷徨》,翻译了鲁迅大量的主要作品。[5]本文选取他们在1954年翻译出版的《鲁迅小说选》(13篇)(SelectedStoriesofLuHsun)中的短篇小说《故乡》作为研究样本,[6]深入分析杨宪益夫妇的译本如何运用各种翻译策略达到功能对等理论所要求的效果,即译文读者对译文达到充分理解并能设想原文读者是如何理解和欣赏原文的。

一、奈达功能对等理论概述

奈达提出了语言共性论(Language Universality)、翻译信息论(Message of Translation)、读者反应论(Theory of Reader’s Response)、动态对等论(Dynamic Equivalence)、功能对等论(Functional Equivalence)等若干重要理论,这些理论之间的关系不是相互孤立的,而是奈达对“翻译”这一宏大课题的多个方面的研究成果,是相互补充或支撑的(当然也有后期对前期理论某些方面的修正)。我们一般将功能对等理论视为奈达将其提出的诸理论体系化并且在吸收了语言学、符号学、哲学、交际学及文化等各种理论后形成的一个“总理论”。[7]这一理论的核心概念“功能对等”是指两种语言间达到功能上对等要比字面上的对应更为重要。虽然其核心思想并不复杂,但要在翻译和翻译评价实践中应用功能对等理论,则有必要对这一理论各部分的提出背景、应用范围以及相互之间的关系等进行具体分析。

1.语言共性论(Language Universality)

奈达的语言共性论说明了不同的语言之间的可译性,也就是说,一种语言中的符号的意义可以通过某种方式进行转化,并通过另一种语言的符号将其展示出来(需要注意这种转化不是绝对的,而是排除了其信息中主要成分为句子形式的句子)。[8]5通过这一理论,奈达反驳了语言存在“先进”与“落后”之分的观点,语言之间也绝对没有无法逾越的鸿沟。

2.翻译信息论(Message of Translation)

奈达的整体理论建构的基础是信息。奈达将信息论引入了其翻译理论中,认为“信息”这一概念包括“首先是文义,其次是文体”。[8]12但好的翻译并不就是能够分别完整传达文义和文体的翻译,因为在奈达看来这是极难做到的。关键在于翻译是否能够达到交际的目的,如果译文无法起到交际的作用,也就成了无用的译文。[9]奈达认为要评价一个翻译的好坏,就必须将原文读者对原文的反应和译文读者对译文的反应进行比较,使两者最为接近的翻译就是好的翻译。[8]163通过语言共性论,奈达指出了不同语言之间意义的可转换性,但是不同语言在表达同一意义时其各自的形式却可能有很大差别。面对这一事实,奈达在《翻译理论与实践》中的策略是“为了保留信息中的内容必须改变译文的形式” 。[8]5译者在试图对意义进行传达时也会碰到另一个问题,即目标读者无法理解原文某个概念(而不仅仅是词汇)的问题,奈达举出的例子是一个从未见过雪的人可能会无法理解“白如雪”(white as snow)这一表达。那么在这种情况下如何进行翻译呢?他给出的一个解决方案就是在译文语言中寻找一个对等的表达(equivalent idiom),例如“白如蘑菇”(white as fungus)或者“白如白鹭羽毛”(white as egret feathers)。

奈达将翻译过程(Translation Process)分为分析信息(analysis)、转换信息(transfer)、重构信息(restructuring)三个阶段。在这个过程中,译者分析原文中的词性、词义、句法等信息,将其表层结构通过逆转化(back-transformation)的方式使其深层结构显示出来从而构造出核心句(kernel sentence)并 “直译”为译文语言,而重构信息的过程就是将这些已翻译成译文语言的核心句重新按照译文语言的语法和习惯转化为表层结构。[8]39奈达提到,在所有语言中都有10个左右的基本结构,语言的表层结构就是从这些基本结构转换过来的。而如果通过逆转换将表层结构还原为基本结构能很大程度上消除句子的模糊性。奈达相信核心句能够在很大程度上帮助译者:“如果我们可以通过核心句还原减少数量众多的语法结构的话,就能够更有效率并且更加准确地进行翻译。”[8]39

3.动态对等论(Dynamic Equivalence)

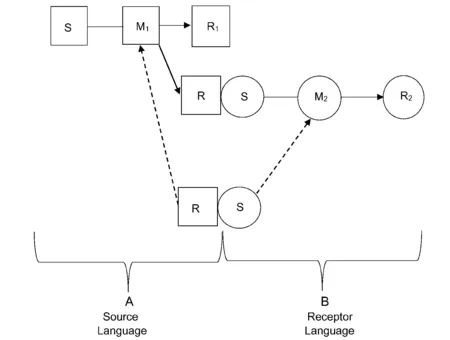

奈达(1969)提出的“动态对等”这一概念是与“形式对等”(Formal Correspondence)概念相对立的,他通过图示的方式显示出了两者的区别,形式对等翻译模式如图1 所示。

图1 形式对等翻译模式①

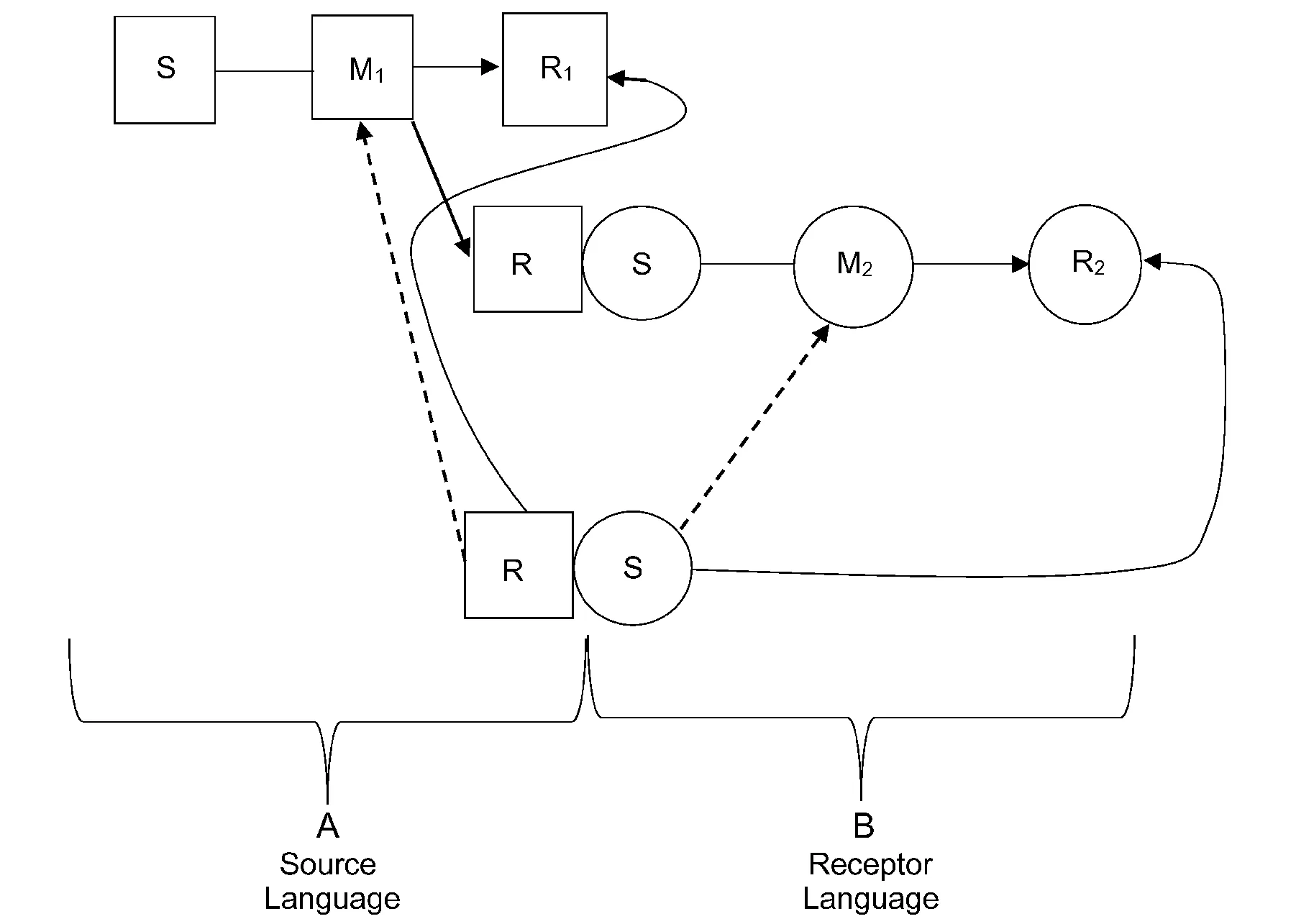

第一个方框内的S指信息的来源(source),也就是原文,原文传达了信息(M1),并被原文读者(R1)接受。翻译者既是(原文)信息的接收者,也是(译文)信息的来源,他首先接收了M1,然后创造了新的信息M2以期被译文读者R2接受。[8]23方框和圆框分别指代所属的原文和译文的文化语境。奈达(1969)指出,过去对一个翻译的评价仅仅局限于对M1和M2两信息的形式和意义结构进行比较,看翻译是否实现了对原文的“忠实再现”。[8]23奈达认为,这一方式的问题在于,评价者会仅仅根据M1的形式来评价M2,而没有考虑到M2的接收者对M2的理解是否和M1的接收者对M1的理解等同,因此动态对等是一个更加合适的方案。动态对等翻译模式如图2所示。

图2 动态对等翻译模式②

①②两图均出自Eugene A. Nida与Charrles R. Taber合著的TheTheoryandPracticeofTranslation一书,Brill Academic Pub 1982年版。

奈达强调,原文所带的信息(M1)的设计方式不是以双语使用者(翻译批评家)为前提的,而主要是为了原文语言的单语使用者R1,因此我们应该将R1对原文信息的理解与R2对其的理解相比较。并且R2对M2的理解才应该作为M2是否适当的评价标准。[8]23

奈达同时强调了对于动态对等同样重要但经常被忽视的方面,那就是动态对等下翻译的表达功能(Expressive Function)[8]25和祈使功能(Imperative Function)——文本不全是描写性的,有时也会提供行动的原则。

4.对等的充分性与翻译对等两层次理论(功能对等论)

动态对等论曾遭到了强有力的批判,奈达因此将其调整为功能对等论。动态对等论是从读者的反应作为原则进行定义和陈述的,这一角度无法很好地阐释充分性问题,而充分性是奈达功能对等论的切入点。[7]

奈达在《语言、文化和翻译》[10]一书中提出了翻译对等的两个层次,其中最高层次指的是“译文读者对译文的理解和欣赏能够和原文读者对原文的理解和欣赏基本一致”。奈达认为这一层次的译文是难以达到的,因为“话语交际过程中,总会存在一些损失和曲解,因为对于具有同样语音、词汇、语法和语篇特征的话语来说,绝没有两个对话者有几乎相同的指定意义和联想意义”。[7]而最低层次(minimal equivalence)指的是“译文读者能够对译文达到充分理解,并能够设想原文读者是如何理解和欣赏原文的。”并且“低于这一要求的译文是不可接受的” 。[7]

通过对最高层次和最低层次的区分,奈达将读者客观上的反应作为了衡量译文质量好坏的标准。这样一来,奈达本来的翻译基本过程即分析信息(analysis)、转换信息(transfer)、重构信息(restructuring),后面又可以添上翻译完成后的第四步骤:翻译检测(translation test)。因此,奈达的功能对等可以说是一个从原文分析到翻译检测的体系。[7]

通过以上分析,我们可以看出奈达的功能理论主要认为在翻译中应达到原文语言和译文语言在功能上的对等,而是否达到这一对等的评判标准就是看译文是否能达到翻译对等的两个层次,特别是最低层次的要求。在语言学中,对语料的分析一般是从语音、词汇、句子和语篇等方面进行。而在如何将奈达的功能对等理论运用于实践上这一问题上,研究者们也倾向于从“词汇对等”“句子对等”(或“句法对等”)以及“语篇对等”(或“篇章对等”)三方面考察译文如何达到与原文的对等。其中“词汇对等”的分析偏重看原语词汇和译语词汇所携带的信息是否对等,“句子对等”的分析主要着眼于译文对原文句子结构的转换和重写,而“语篇对等”要求对原文上下文、情景语境和文化语境等多方面进行分析,看译文在多大程度上让译文读者能够和原文读者对等地阅读和欣赏语篇。

二、功能对等理论视角下鲁迅作品《故乡》英译分析:以杨宪益夫妇译本为例

《故乡》是鲁迅创作的一篇著名的短篇小说,于1921年5月发表在《新青年》杂志上,且收进了鲁迅第一部作品集《呐喊》(1923年)中。《故乡》以主人公“我”的回乡经历和感受为线索,通过对故乡与闰土20多年前后变化的对比描写,反映了当时中国农村衰败萧条的现实,深刻揭示了广大农民生活痛苦的社会根源。杨宪益夫妇翻译出版的《鲁迅小说选》(SelectedStoriesofLuHsun)发表了鲁迅13篇小说的译本,其中包括短篇小说《故乡》。以下从词汇对等、句子对等以及语篇对等三个方面对《故乡》译本的翻译特色进行分析,力求探究该译本如何合理运用各种翻译策略达到功能对等理论所要求的效果,即译文读者对译文达到充分理解并能设想原文读者是如何理解和欣赏原文的。

1.杨译《故乡》和原文的词汇对等

词汇对等是最为基本的对等,但要完全达到词汇对等的要求并不容易。虽然奈达坚持“一种语言中所说的任何东西都可以用另一种语言说出来”,但也强调“每种语言都各具特色”,[8]3包括每种语言由于其文化关注点不同,各个领域所包含的词汇丰富程度也有所不同。因此,要达到词汇的对等就需要仔细考察原语和译语所在的文化的差异,以及这些差异是如何体现在特定词汇中的。

例1:我冒了严寒,回到相隔两千余里,别了二十余年的故乡去。[11]61

译文:Braving the bitter cold, I travelled more than seven hundred miles back to the old home I had left over twenty years before.[6]46

译者将“两千余里”这一中国的距离表达改译成了“seven hundred miles”(七百英里)这一英文读者更加熟悉的表达,体现出了翻译功能的对等。原文中这个句子虽然被逗号隔成了三个部分,但是读起来丝毫没有间断阻隔之感,反而感觉是一气呵成的,译者成功抓住了这一点,用了一个复杂句表现了出来,体现出了译者高超的翻译水准。

例2:我的父亲允许了;我也很高兴,因为我早听到闰土这名字,而且知道他和我仿佛年纪,闰月生的,五行缺土,所以他的父亲叫他闰土。[11]63

他正在厨房里,紫色的圆脸,头戴一顶小毡帽,颈上套一个明晃晃的银项圈,这可见他的父亲十分爱他,怕他死去,所以在神佛面前许下愿心,用圈子将他套住了。[11]63

晚上我和爹管西瓜去,你也去。[11]63

译文:When my father gave his consent I was overjoyed, because I had long since heard of Jun-tu and knew that he was about my own age, born in the intercalary month, and when his horoscope was told it was found that of the five elements that of earth was lacking, so his father called him Jun-tu (Intercalary Earth).[6]48

He was standing in the kitchen. He had a round, crimson face and wore a small felt cap on his head and a gleaming silver necklet round his neck, showing that his father doted on him and, fearing he might die, had made a pledge with the gods and buddhas, using the necklet as a talisman.[6]48

In the evening when dad and I go to see to the watermelons, you shall come too.[6]49

这三个地方都提到了“父亲”或与“父亲”含义相同的“爹”,第一处是“我”对自己父亲的称呼,第二处是“我”在叙说闰土的父亲,第三处则是闰土对自己父亲的称呼。“爹”一词非常口语化,和“父亲”相比少了正式和庄重,多了亲昵和随和。这三处的用词(特别是第一处和第三处的不同用词)显示了“我”和“闰土”父亲对父亲这一形象的不同认知:对于“我”来说父亲是大家长式的庄严的形象,而对于“闰土”而言父亲是关系亲密甚至可以撒娇的形象。这里也暗示了“我”和“闰土”的阶级和受教育方式的差异,为后文这一差异的凸显埋下了伏笔。译者在这三处的翻译非常精准到位,将前两处的“父亲”翻译成了英文中较正式的“father”,而将第三处的“爹”翻译成了表现出亲昵关系的“dad”一词,成功体现出这两个不同的“父亲”形象。

例3:我孩子时候,在斜对门的豆腐店里确乎终日坐着一个杨二嫂,人都叫伊“豆腐西施”。[11]65

译文:When I was a child there was a Mrs. Yang who used to sit nearly all day long in the beancurd shop across the road, and every body used to call her Beancurd Beauty.[6]51

西施是中国古代四大美女之一,“沉鱼落雁”这一形容女性绝世美貌的成语中的“沉鱼”就是从西施浣纱的故事中来的。虽然西施对中国人来说是一个耳熟能详的名字,但对于译文读者可能就非常陌生了。译者充分考虑到了这一点,没有将“西施”一词直译出来,而是直接取其在文中所指代的“美人”的含义,译成了“Beauty”。达到了原文读者和译文读者相同理解程度的目的。

2.杨译《故乡》和原文的句子对等

仅仅实现了词汇对等的译文还不能称之为合格的译文,有时还需要通过对译文词语进行增补、对句式进行调整等方式还原原文中的语境,更重要的是要在译文读者身上还原或至少能够理解原文读者对原文的理解和欣赏方式。

例4:“他多年出门,统忘却了。你该记得吧,”便向着我说,“这是斜对门的杨二嫂,……开豆腐店的。”[11]65

译文:“He has been away so long, you must excuse him for forgetting. You should remember,” she said to me, “this is Mrs. Yang from across the road … She has a beancurd shop.”[6]50

原文中的“统忘却了”译为“you must excuse him for forgetting”,译文并不是直译,而是体现出了原文没有直接说明的逻辑:“因为他多年出门——所以忘记了也不奇怪——因而不要责怪他了。”根据奈达的理论,虽然“接受者和译文信息之间的关系,应该与原文接收者和原文信息之间的关系基本相同”,但是一般译文读者理解原文信息的信息通道会小于原文读者,因此译者就需要在某些特定情况下将原文读者可以从原文中理解但直译的译文却无法反映出来的信息额外翻译出来,使译文读者的信息通道得以适应原文。[10]

译者在这个句子中使用了“增译”的翻译技巧,增添了“you must excuse him”,将母亲为儿子的遗忘请求原谅这一点没有在原文直接体现出来的意思表达了出来,忠实地传达出了原文包含的信息,更好地表达了原文中所具有的思想内容,实现了原文和译文中的句子对等。

例5:“阿呀呀,你放了道台了,还说不阔?你现在有三房姨太太;出门便是八抬的大轿,还说不阔?吓,什么都瞒不过我。”[11]66

译文:“Oh, come now, you have been made the intendant of a circuit, how can you still say you’re not rich? You have three concubines now, and whenever you go out it is in a big sedan-chair with eight bearers. Do you still say you’re not rich? Hah! You can’t hide anything from me.”[6]51

原文是杨二嫂(圆规)对“我”说自己“并没有阔”的驳斥,用语非常口语化,体现出了汉语句法结构特别是口语中句法结构松散凌乱的特点,而这一特点在英语中是没有的。如果照搬原文结构译成英文的话就会使英文读者读起来很不适应。译者因此在译文中添加了大量连接词并加上了原文中没有的若干个主语“you”完善译文的语法结构,使之符合了译文读者的阅读习惯,达到了句法上的功能对等。译者还使用了释义法的翻译方法,在译文中将“道台”这一中国特有官衔译成了“intendant of a circuit”(地方巡回官员),进行了解释,方便译文读者进行理解,增强了英文读者的接受度。

例6:我希望他们不再像我,又大家隔膜起来……然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的辛苦辗转而生活,也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活,也不愿意都如别人的辛苦恣睢而生活。[11]70

译文:I hope they will not be like us, that they will not allow a barrier to grow up between them. But again I would not like them, because they want to be akin, all to have a treadmill existence like mine, nor to suffer like Jun-tu until they become stupefied, nor yet, like others, to devote all their energies to dissipation.[6]55

译者在这句话的翻译中使用了两次转换的翻译技巧,分别将原文在语义层面进行了从概略到具体和从具体到概略的转换。第一次转换体现在原文中“又大家隔膜起来”本来仅仅表示一个结果,但是译者精准地抓住了紧接着出现的“他们因为要一气”这一动机,并将这一层含意提前放入了前一句中,改译为了“they will not allow a barrier to grow up between them”(他们不会允许两人之间产生隔膜),并且和后文“because they want to be akin”对应了起来。第二次转换体现在原文中“辛苦而恣睢”这两个词的翻译上,译者找出了英文中“dissipation”(消耗;生活放荡)一词,巧妙地用一个词表达出了两个词的含义。译者通过这两次转换成功地实现了译文和原文的功能对等。

3.杨译《故乡》和原文的语篇对等

上下文语境、情景语境和文化语境是语篇对等的三个方面。要达到翻译的语篇对等,译者需要在翻译过程中时刻将正在翻译的句子放入整个文本中加以理解和琢磨,有时候也需要在翻译完成后再进行“复译”,因此对译者来说是一个相当大的考验。

例7:“他? ……他境况也不如意……”母亲说着,便向房外看, “这些人又来了。说是买木器,顺手也就随便拿走的,我得去看看。”[11]65

来客也不少,有送行的,有拿东西的,有送行兼拿东西的。[11]69

译文:“He’s not at all well off either,” said mother. And then, looking out of the door: “Here come those people again. They say they want to buy our furniture; but actually they just want to see what they can pick up. I must go and watch them.”[6]50

We also had quite a number of visitors, some to see us off, some to fetch things, and some to do both.[6]54

在汉语中,“拿”字虽然大多数情况下是“取走、带走”的意思,但在特定情况下也有“偷拿”的意思。译者在这两句话的翻译中就考虑到了和“拿”字相关的上下文语境,在第一处译为了有“偷拿”意思的“pick up”,而在第二处则译为了“fetch”,也就是普通的“取走”。通过对同一词语的不同翻译,译者在译文中体现出了和原文的语篇对等。

例8:我只觉得我四面有着看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷;那西瓜地上的银项圈的小英雄的影像,我本来十分清楚,现在却忽地模糊了,又使我非常的悲哀。[11]70

译文:I only felt that all round me was an invisible high wall, cutting me off from my fellows, and this depressed me thoroughly. The vision of that small hero with the silver necklet among the watermelons had formerly been as clear as day, but now it suddenly blurred, adding to my depression.[6]54

在这句话的翻译中,译者运用了仿译的翻译方法,没有拘泥于原文的意义细节,而是将“将我隔成孤身”翻译成了“cutting me off from my fellows.”(把我和小伙伴们分开),并将“使我非常气闷”翻译成了“depressed me thoroughly”(使我非常悲哀)。这是因为在原文的情景语境中“我”的情绪是非常低落和悲哀的。虽然“气闷”字面上只是一种生理现象,但在这里其实指代的就是“我”的悲哀的情绪,而“我”的“孤身”其实质就是“我”和儿时好友闰土的分隔,这从紧跟后文作者谈到“西瓜地上的银项圈的小英雄”也可以看出。译者通过这两处仿译体现出了原文和译文语篇上的对等,成功体现出来了原文的情景语境。

例9:这少年就是闰土。我认识他时,也不过十多岁,离现在将有三十年了;那时我的父亲还在世,家景也好,我正是一个少爷。[11]62

译文:This boy was Jun-tu. When I first met him was just over ten-that was thirty years ago, and at that time my father was still alive and the family well off, so I was really a spoilt child.[6]48

“少爷”指家境优越的家庭里的男性后代,在中国文化语境和封建等级制度中往往也意味着是未来的家长,因此通常是被颇为重视和溺爱的。译者通过释义的翻译方法将“少爷”一词中“受溺爱”的特征直接表现了出来,译为“spoilt child”,从而使得原文和译文在文化语境上实现了对等。