反思教学的对称性

2022-07-15李子建邱德峰

李子建 邱德峰

(1. 香港教育大学课程与教学系,香港 999077;2. 西南大学教师教育学院,重庆 400715)

教学本质上是一种师生互动的过程,这种互动既体现了依赖性的一面,也蕴含了博弈性的特征,也即社会心理学所指的对称性互动。社会心理学将互动分为假互动、非对称性互动、反应性互动和对称性互动,其中对称性互动代表着互动双方相互依赖、相互制约的关系(戴维·迈尔斯,2006)。对称性(Symmetry)的概念和现象起初主要表现在数学、自然科学和艺术学领域里。从设计和美学的角度而言,对称性是指一种和谐、美丽比例和平衡的感觉或状态(美术课程纲要, 2020)。在数学和物理学中,对称性把“自然秩序做了一个完美的呈现”,视科学的本质是具有秩序和和谐性的(Weyl, 1952;Leikin,Berman & Zaslavskyz, 2000;王文宏, 2012, p. 1)。理想的教学应该是对称性的,是建立在平等、合作、互惠、共赢基础上的互动,否则,教学就难以达到一种最优化的结果。具体到教学实践当中,教学的对称性体现在哪些方面,具有怎样的意涵和价值,如何看待教学的对称与非对称的关系,如何去促进教学的对称性,这些都是需要去深入探究和思考的基础性理论问题。

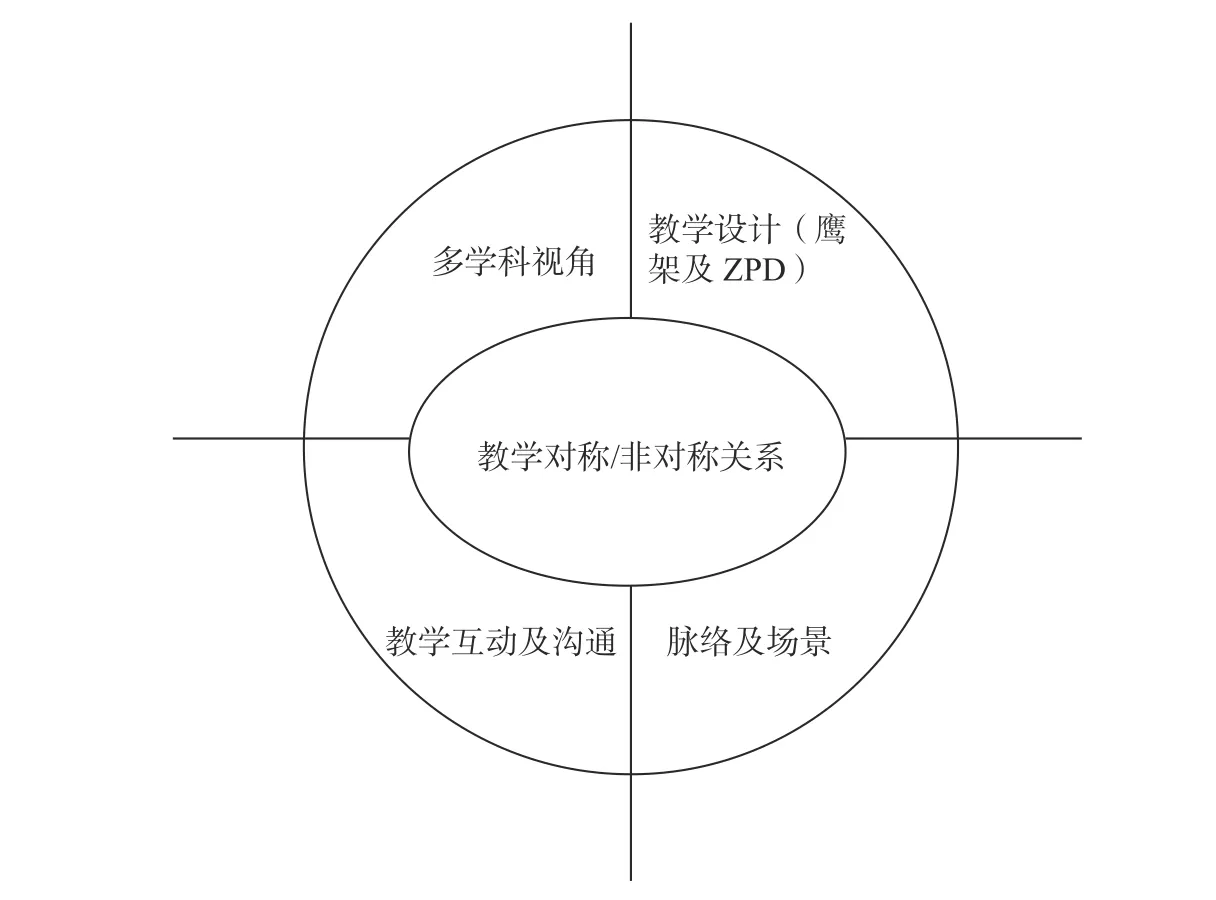

本文从不同学科及相关理论视角出发,探讨教学的对称性,这些学科视角包括哲学观,例如保罗·弗莱雷(Paulo Freire)、哈贝马斯(Habermas)、列维纳斯(Lévinas, E.)、诺丁斯(Noddings, N.)等,心理学观点,包括皮亚杰、维果斯基的理论等,沟通科学和沟通学的理论,例如纽科姆(Newcomb, T. M)、夏勒(Schaller)、格鲁尼格(Grunig)的沟通教育理论等。同时,本文也充分顾及到了不同学科及教学对象的情况,也涉及语言学的视角,这些不同的学科理论及视角对教学情境与师生互动、关系建立、沟通方式,以及关涉的价值观和教育取向都具有积极的启示。具体而言,本文尝试从四方面分析探讨教学上对称与非对称关系,包括不同学科的视角、教学设计(尤其是鹰架和最近发展区(ZPD)方面)、教学互动与沟通的取向以及不同脉络与场景等(见图1所示)。对教学对称/非对称的理论分析,有助于重新认识教学的本质,为建立一种和谐的师生关系提供理论支撑。

图1 教学上对称/非对称关系(Liu & Carspecken, 2009, pp. 184-189)

一、教学中的对称性与非对称性

Kansanen(1999)认为“教学”(teaching)可以概念化为“教学—学—学习”(teaching-studying-learning)的互动(p. 81),而教学过程的互动大致分为一般的互动和教学的互动(pedagogical interaction)(p. 82)。早在20世纪六十年代,Jackson(1966)把教学分为“前活跃”教学和互动教学,Kansanen(1999, p. 82)认为教学可分为前互动、正式互动和后互动阶段,正式互动是指直接的互动(面对面),而前互动和后互动阶段则是指间接的(indirect)互动(p. 83)。不同学者认为教学过程中的互动基本上是非对称的(asymmetrical),Kansanen(1999, p. 83)也认为教学过程不可能是对称的,而是在某些情况下表现出一定的民主性(democratic)。不过也有些观点认为在教授成人的过程中师生互动会较易具有民主性和对称性,而教授儿童则容易流于非对称性(p. 84)。Biesta(1994, p. 313)从相互主体性向度出发,主张教学的对称性,而从学科中心的立场出发,教学则更易表现出非对称性。Van Manen(1990, pp. 152-154)也倾向认为教学是一种“弹性处理”(agogic)的关系,师生存在着一种责任和依赖的非对称关系(Kansanen, 1999,p. 84)。究竟教学有没有对称性的可能性,同时,教学的非对称性的意涵和必要性到底是什么,这正是本文所要探讨的内容。

Liu及Carspecken(2009, pp. 184-189)提出六种内在的对称性,分别为价值相关、权力相关、关系相关、意识相关、设计相关和反思相关的对称性,具体表现为:(1)价值相关对称性。即关注教与学过程或对话是否体现了对所有学习者的尊重,包括以同理心欣赏其生命价值和经验?教与学过程是否尝试减少和避免了(由于性别、文化、语言和社会身份等所引起)不平等(Liu & Carspecken, 2009, p. 185)?(2)权力相关对称性。由于教师通常比学生有更多的权力和知识,教师有没有尝试在学生之间引导讨论,以便他们能够有机会去表达和分享观点?教师有没有采纳和践行由教师为中心转变为学习者为中心的教学取向(Reigeluth, 1999)转变?(3)关系相关对称性。教师有没有对学生采取一种开放和关怀的态度(Noddings, 1998)?教师有没有与学生建立一种信任的关系,为他们提供智力上的激励(intellectual excitement)和人际间的融洽关系(interpersonal rapport)(Lowman, 1995)?(4)觉醒/意识相关的对称性。教师是否秉持一种包容开放的心态,允许学生对他们的观点进行讨论甚至是批判(Liu & Carspecken,2009, p. 187)?(5)设计相关的对称性。教师是否在教学期间做好了调整教学内容和教学计划的准备,以响应学生的需要,以及更好地利用各种可能发生的机会(Liu & Carspecken, 2009, p. 188)?(6)反思相关的对称性。教师是否对其教学的过程及成果具有反思意识?教师有没有赋权学生去反思教与学的质量(Lowman, 1995)?

二、教学对称性的三种关系

(一)关怀性关系

人与人之间的关系是对称与非对称的复合体,就非对称性而言,例如,在知识上(医生与病人,教师与学生)、在人生经验上(老年人与年轻人)、在权力上(统治者与被统治者)、在精力上(健康相对于患病者)存在着明显的非对称性,这也可称为垂直的关系(De Lange, 2011, p. 62)。不过人际间亦存在着水平关系(horizontal relationship),例如,在功能上(同侪同事间)、在爱情和友情间(伴侣和挚友)、在尊严上(所有人都是平等的)、在权利和义务上(公民),以至在公平的竞技上(运动)则表现为一种对称的形态(p. 62)。Fisher(2001)认为人具有关怀和被关怀(或需要关怀)的特质,在互相相遇之前,在一定程度上存在着非对称和相互的依赖,也接近诺丁(Noddings, 1984, pp. 4-5)所指的两者关系是一种“不平等的相遇”(杨幸真, 2010, p. 120)。值得注意的是,Deiro(2003)认为关怀性师生关系是一种“影响式关系”,其具有促进学生成长或改变的目的,虽然两者之间具有不对等的权力的关系,但是教师具有天然的责任感,教师应采取尊重的态度(杨幸真,2010, p. 137),促进学生的自主性(autonomy)及发展学生的独特性(De Lange, 2011, p. 63)。Nguyen(2016)指出教学中的关怀含蕴着道德的元素和伦理原理(p. 6 &p. 10)。因此关怀的教学应该是一种道德良好的教学(morally good teaching),学生可通过关怀教学实现幸福感的提升。另一方面关怀的关系并不是一种普遍化和普世化的认识,由于人有不同的个性和背景,专业伦理的应用可能要因人而异,因时制宜,因此未来教学上的关怀如何与伦理原则和非对称关系有机地联结起来,进而促进学生的生命成长,值得进一步探讨。

(二)双向互动性及互惠关系

在媒介和传播(media & communication)研究中,对称关系是指二元体(dyad)处于地位相对平等的一种互动状态,这种状态所产生的期望和行为具有一定的互惠性(reciprocity),从而能够减少二元体之间的彼此差异。同时在沟通的方式上也可以进行角色互换(讯息发出及接收者),从而进一步增强互惠的效果。从语言分析视角来说,对称与互惠并不等同。对称可说是两个实体(entities)关系的论点(arguments),体现了一个共同(jointly)和集体(collective)的意涵(Gleitman et al. 2019, p. 11706)。而互惠(reciprocity)的关系论点则为两个实体的角色和主题是逆转的(reversed),例如两个人相互拳击(punching),尽管双方能够感受到对方的作用力,但力的方向和大小却有着明显的不同。在公共关系沟通模式里,Grunig和Hunt(1984, p. 6)指出公共关系是一个组织与公共群体(publics)之间在沟通上的管理。Grunig(1989, p. 13)认为若从一个对称的世界观来说,沟通可被视为是一种互动行为,透过两个或更多的系统一同建构其关于某事物或问题的认知及态度,因此这些系统以协同效应(synergistic)或共生(symbiotic)形式表现出来。Grunig及White(1992)对对称及非对称的世界观进行比较,表明了对称观与非对称观的差异与联系,见下表1所示(Huang, 2004, pp. 334-335)。黄懿慧(Huang, 2004, p. 336)指出若双向对称式沟通与伦理式沟通能并存,沟通便可避免伦理上的相对主义,这意味着双向对称沟通宜考虑终极价值(teleology)、揭露(disclosure)和社会责任感三个概念。简而言之,Grunig及Hunt(1984)和黄懿慧(1999)认为双向对等的沟通模式旨在增进双方之间的理解,建立共识,从而达成一种平衡的状态和效果。

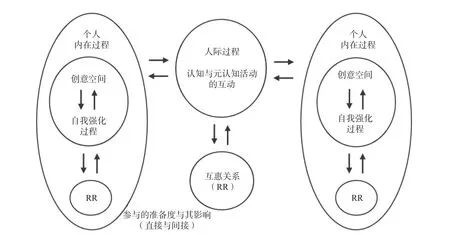

表1 对称及非对称的世界观的比较

王升(2001)建议师生的互动宜建立“反应性相倚或彼此相倚”,即教师和学生之间是一种双向互动的关系,教师能够灵活地调整教学计划以满足学生的需求,学生也可以有目的、有计划进行参与性活动。因此,教育工作者可考虑以下策略:(1)从外在权威(例如威严)转向内在的权威(经师和人师结合的师德理想);(2)与学生分享信息;(3)诚意地信任和鼓励学生;(4)培养学生参与教学的自主性和权利。对称性概念也体现在学习者与教育资源的对称性假设(symmetric hypothesis)中(刘凯,胡静,2018,p. 4, 11),意指学习者与教育资源(包括学习的环境、过程、教育内容及互动机制)的互动中能够达致一种最优化的状态。以往这种假设是很难实现的,但是随着人工智能教育的发展,教育资源并非固定的,而是在动态和适应学习者的过程中不断自我改进,使“个性化”学习和“拟人化”的资源分配迈向统一(p. 4, 7)。教学的对称性也涉及互惠性的观念,Jörg(2004)提出了一个二元体(dyads)的互惠学习理论模型(见图2),该理论不仅关涉了个体的个人内在(intrapersonal)过程,也包含两者之间的人际过程(interpersonal processes),其中的互动包括目标定向、信息分享、共同框定(co-framing)等认知活动,以及共同建构、共同调整和共同反思等元认知活动以及互惠关系(reciprocal relationship, RR)等(p. 5&p. 7)。

图2 简化的互惠学习理论 (参考Jörg, 2004, p. 5)

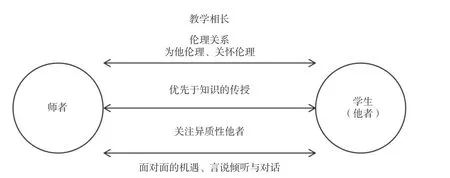

(三)教学的他者伦理

不可否认,教师和学生之间总是存在着某种差距和非对称性的,就师生关系而言,E.Lévinas从他者伦理学的视角出发认为教师要注重培养自身的“他者意识”(罗文兴,2014, p. 134),尊重学生的差异性,并通过不对称的责任关系,尽可能地支持和引导学生发展,及爱护学生(p. 140)。如图3所示,Lévinas认为师者与学生(他者)的互动可理解为面对面的相遇,是一种基于尊重而展开的对话活动,对话并不是追求一致性和共识,而是为了明白差异和表达谅解,展现“和而不同”的境界(罗文兴, 2014, p.137)。更进一步而言,教师与学生的交往互动是一个“教学相长”的过程。正如《礼记·学记》所云:“学然后知不足,教然后知困。”透过教学,教师亦能够反思自己的不足,教师可通过自主学习和终身学习,不断提升自身的专业能力和职业操守。另一方面教学的“互惠”并不是一种商业、交易的关系,而是强调“尊重、互动、承认异质、为他责任的伦理主体的特性”(罗文兴, 2014, p. 135;旷剑敏,袁怀宇,2009)。此外,师生关系并非是一成不变的,而是透过双方的互动不断更新和演化的。张广君,宋文文(2019)对教师“为他责任”伦理进行分析(p. 27),并指出若过分注重“他者理论”和以非对称关系作引导(p. 31-32),这与现实的实践可能会产生差距。他们认为教学是相对互补的,相对统一的关系(p. 32),而且教学是一个复杂的系统,涉及关系网络,以及多样性的师生主体性展现,师生互动时,除了言说,还有很多姿态、表情等身体语言,当师生互动中蕴含着爱与关怀时,教学便可促进师生彼此的关系。

图3 师者与学生的互动

三、对话和沟通在教学和学习中的意涵

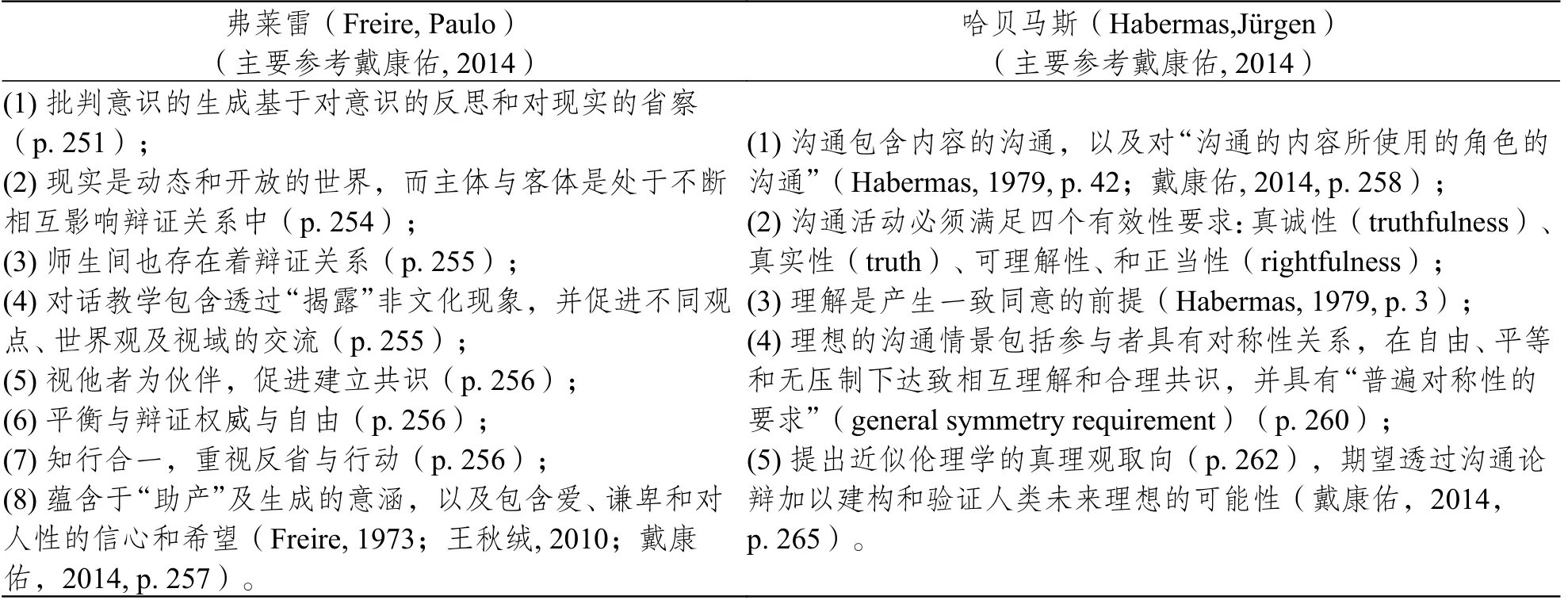

不同的学者对于对话在教学与学习(以至建构共同体)中的作用皆有不同的诠译。维果斯基认为学习是社会建构的对话过程,杜威视学习为反省性思维的社会化过程,巴西教育家、批判教育学者弗莱雷(Freire, 1973, p. 139)认为教育是沟通和对话的,德国哲学家哈贝马斯(Habermas, 1975)指出反思性学习要在主体间沟通行动才可达成,至于日本佐藤学(钟启泉, 2004)则基于杜威和维果斯基的理念主张学习是透过与事物、自己与他人的相遇和对话分别构建世界、自我和伙伴的,是不断编织关系和意义的过程(黄郁伦,钟启泉译, 2012, p. 58;戴康佑,2014)。表2展示了弗莱雷和哈贝马斯关于对话沟通的比较(表2,参考戴康佑,2014),总括而言,弗莱雷和哈贝马斯的理论都对教学和对话有深刻的启示,其中(p.266-268)理性与爱的兼备,反思与行动的辩证,以至个人性与公共性的联系都值得我们深思。

表2 弗莱雷和哈贝马斯的比较

除了上述不同学者的睿见外,夏勒也提倡“沟通教学法”(communicative pedagogy)(梁福镇,2006)。沟通教育学的取向和性质(Schaller, 1984a, pp. 231-239,引自梁福镇, 2006)包含教育关系、对称沟通,以及互为主体性等三项原理。此外这种取向蕴含着下列意涵:(1)沟通科学包括对称和互补沟通的结构,而“互补性”可以超越“对称性”,其价值在于一方面可促进教育学在范式上的调整(从技术发展至批判性),另一方面可促进人的全面以及社会层面的发展(梁福镇,2006;Schaller, 1985);(2)师生关系从权威走向解放,迈向互动和理性沟通的教学,反映对称互补的关系(梁福镇,2006);(3)以往教学的责任主要放在教师身上,但如果将课程与教学视为是师生的互动、连结,师生都应该共同担负起教育历程中的教育责任(梁福镇,2006)。

在社会心理学领域,纽科姆(T. M. Newcomb, 1953)提出A-B-X模式,A和B分别代表自身和他者(或认知者和对方),而X则代表认知对象或沟通的客体(例如沟通的内容,包括人、事、物或观念等)。这个模式的意义在于指出了人际传播沟通过程是一种协调的过程,如果两者之间存在较大差异,在互相尊重对方和追求平衡而和谐沟通的前提下,除了在认知上有所刺激和启发外,两者(AB)的关系和凝聚力也会有所增强。在科学教育和教育技术的研究里,有一些是与互动历程有关的。Milson(1973)把同侪的沟通模式分为无反应沟通、无社交沟通、控制式的沟通、私下交谈、刻板的沟通和理想的沟通等。Roth(1995)的研究把小组成员的互动型态大致分为“没有参与的互动”“不对称的互动”和“对称的互动”。大体而言,Milson(1973)所指的“理想的沟通”与Roth的“对称的互动”颇为相通,即在互动的过程里,每位成员在讨论中都能够自由地、积极地参与,表达自己的见解,而不是完全地接受某一位成员的权威或操控(陈彦廷, 2012, pp. 82-83, p. 91;李建亿, 2006, pp. 104-106)。陈彦廷(2012)的研究结果显示成员间的讨论会因教师之间互动的对称形态而显现出较为平等的声音和丰富的面貌(p. 104)。

四、对称式鹰架(scaffolding)策略和最近发展区

在语文学习的文献中,部分学者提出鹰架(scaffolding)的策略,包括对称性鹰架和非对称性鹰架。根据Ellis(2003, p. 193)的观察,鹰架并不一定依赖专家的存在,反而学习者之间的互动也可产生鹰架的效用。不过心理学家维果斯基(Vygotsky)和皮亚杰(Piaget)对鹰架和最近发展区(ZPD)的分析有所不同,维果斯基认为学习者如果与能力较高的同侪互动(意即非对称鹰架)则学习会有所提高。皮亚杰则认为同侪若具有对称性关系,比如水平相近但观念和主张有所不同时,则两者的互动、合作和自由探索便能产生认知上的冲突,从而会使思维能力或水平有所提升(Farangi & Izanlu, 2015, p. 89-90)。

就最近发展区(ZPD)的理念来说,维果斯基的观点认为在成人的引导和辅助下,或者与较有能力的同侪合作,会有助ZPD的发展(Vygotsky, 1978, p. 86),不过这些概念蕴含着单方向(unidirectional movement)的移动,部分批判的观点认为ZPD不单只是一种心理(mental)功能,而还蕴含着一种社会性关系(societal relationship)发展演变,即师生及生生在某种社会文化及学校和课堂的脉络下互动,不同心灵背后含蕴的文化和思想互相相遇(meet),甚至是直面比较(confront)、否定(denial)和重建(reconstruction)的过程(Engeström, 1987; Zuckerman, 2007, pp. 50-51; El Kardi, 2017, p. 672)。在这种观点下,ZPD与“学习—发展”可理解为(El Kardi, 2017, p. 672):(1)ZPD并不单是一种知识习得的简单过程,而是一种社会性、关系性和分配性本质的调整(Moll, 1990, p. 11);(2)ZPD并不只是个人在学习和发展上的改革(transformation),而且也是不同自我和他者之间的协调(coordination);(3)ZPD并不限于有能力的教者和学习者垂直式的带动而已,而且有可能出现水平式的边界跨越(borden crossing);(4)ZPD并不只是涉及到知识和观点的变化,而且也包含在关系上情绪—符号的统一(互助性、对称性)(Zuckerman, 2007, pp. 50-51; El Kardi, 2017, p. 672)。Roth & Radford(2010, p. 303)基于维果斯基及Bakhtin(1978)的理念,对ZPD也从对称的角度进行了思考,并指出ZPD是一种互动性成就(interactional achievements),其能够使所有参与者都成为教师和学习者,其中关键之处在于对每位的发言(utterance)辅以评价(evaluation),让教师可以明白学习者是否获得了理解,从而产生互相行动(inter-action),共同形成(co-formation)相互理解(inter-comprehension)的调和和产生相互主体性。这些互动和相互发言也使教师自身得以提升和发展(p. 304-305)。简而言之,这种迈向对称的ZPD已经超越学习作为讯息处理的智性发展,涉及关系、情感、意识的调和,迈向一种集体的意识(p. 306)。例如,在幼儿教育阶段的数学学习中,在对一位幼儿教育教师与一位五岁小女孩的研究中发现,两者的互动和辩证(dialectic)能够共同创建(co-creation)一个最近发展区(ZPD),他们通过“一同”(together)(Radford & Roth,2011, p. 244; Breive, 2020, p. 414),通过活动,并基于彼此信任和责任感,建构一个不断茁生(ever-emergent)相互整体的互动空间:小女孩带动教师(变成学习者)在教学活动中互动(Breive, 2020, p. 422;Meira&Lerman, 2009; Radford & Roth, 2011)。

不过,Malik(2017, p. 3, 13)认为师生互动涉及三个元素:偶然性(contingency)、退色(fading)和责任感(responsibility)。教师/导师在偶然性的脉络要考虑教学内容的深浅,学习者接受的能力,教师通过教学和反馈得知学生的学习状况,因此教师要在教学规划的刚性要求(rigidity)和即兴创作(improvisation)的弹性之间作出平衡(Malik, 2017, p. 3/13; Boblett, 2012)。值得注意的是:(1)在微观层面的“鹰架”,师生无可避免地存在着一定的非对称关系(p. 4, 13),教师需要在教学过程中通过辅导的参与、支持的表现或互惠式教学为学生提供鹰架的机制;(2)若学生不能借鹰架的帮助提升学习至一个较合理的水平,当教师不再提供支持时,学生便会恢复原先的状态(p. 5/13);(3)教师/导师在知识与经验上比学生优胜,而要在教学上迈向较对称的状态时,教师成为一个专家或有能力的教师比学生成为一个专家或有能力的学习者(而仅非一个同侪)更易实现,然而在社交关系和情感上,教师可成为像一个伙伴的导师(partner-like instructor),使同学视教师成为他们的一份子(Tabak, 2004b, p. 8-9, 13)。这些分析显示,就教学的非对称及对称性来说,教师作为专家及有能力的师者仍有重要的角色,学生在个人关系上与教师可以达致较平等而对称的互动,但如果在教学至互惠和辅导他人学习的层次,学生要成为有能力的学习和辅导者仍需进一步探讨其策略和取向。

五、促进对称性教学的途径

对称性教学的目的实际上是为了提升学习者(包括教师和学生)的素质,以及平等性,这有赖师生双方共同的付出和努力,例如在深度学习(deep learning)的议题里,Watkins,Peterson及Mehta(2018)建议成人学习与学生学习宜迈向对称,即教师(成人)不断成长,体验不同的学习经验与模式,其中教师实践社群(community of practice)可考虑使用“小步子写作”(tiny writing),具体包含引导(facilitation)、辅导(coaching)及教学(teaching)三重路径,让教师反思他们是如何支持其他同侪(成人)的学习,也学习一些可以转化为课堂里可使用的教学策略(p. 20)。在同侪辅助学习(peer-assisted learning)的研究里,部分文献也提及对称或非对称的设计。非对称策略有显而易见的专家及新手(novice)角色的分工,而对称的设计假设相对地平等和平均(egalitarian)(Rohrbeck, et al, 2003; Johnson, 2017, p. 164)。一项有关七年级音乐学习的研究结果显示,对称的同侪辅助学习的设计会对不同社会经济背景学生的投入(engagement)有所促进,而同侪辅助如能加入互惠元素,即学生不论能力如何,皆担任帮助者及受助者(两种角色),则可能对学生的音乐学习会有所帮助(Johnson, 2017, p. 173)。

在一对一的互动教学关系,导师与研究生的关系可算是颇为紧密,胡天佑(2013, p. 10)认为虽然两者在信息上不对称,但仍可建立一种“合作伙伴”的良性状态。要实现伙伴协作,其中的条件是双方要建立共享理想或愿景,建立参与约束与决策的机制,并以理解与彼此尊重的心态进行互动(p. 9-10)。对称性的观念也应用在社交网络(social networks)上,一项有关社交网络与第二语言沟通的研究显示,脸书(Facebook, FB)相对于推特(Twitter)更能辅助在语言方面的互动,也更能够提供一个同侪之间矫正性回馈(corrective feedback)的平台(Paul & Friginal, 2019, p. 587 & p.611)。这项研究指出,脸书作为对称的社会网络(symmetric social network)使参与者的联系和社交距离(例如双方同意才可成为朋友)较为接近,而推特相对而言可算是一种非对称性的社会网络,参与者的社会距离并不明确(例如其中一方不需对方同意可成为追随者)(p. 589)。日后的研究可多关注在线社交网络平台是如何促进语言的互动和学习,这对在线的语文教学应有一定的启示。

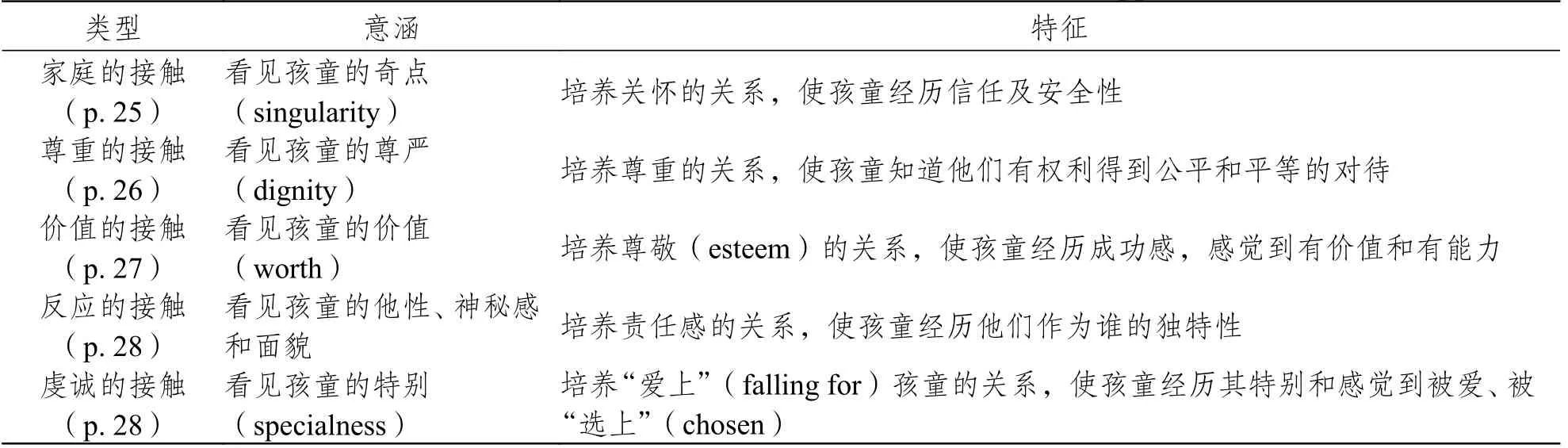

从现象学的视角而言,范梅南(Van Manen, 2012, p. 8)认为“教学法(pedagogy)的召唤作为接触(contact)的召唤”。范梅南一方面提出教学行动(pedagogical acting)的实时性(immediacy),另一方面指出教学法并不止于知识和技能的传授和教导,也具有经验和伦理的意涵(Langeveld, 1943/1979)以及关怀的责任(Van Manen, 2012, p. 13)。Van Manen(2012, p. 25)提出有五种接触的模式(modes),包括家庭的(familial)、尊重的(deferential)、价值的(valuing)、反应的(responsive)和虔诚的(devotional)接触(见表3)。

表3 不同类型的接触及相关意涵(修订自Van Manen, 2012, pp. 25-29)

Fernández等(2015)的研究指出在对称的谈话(symmetrical talk)的情况下,较理想的状态是在一个事先没有准备的情境下,让学生尝试用探索性谈话(exploratory talk)去分享其理解,并通过协作解释问题的解决方法(pp. 68-69),藉此提升学生的心智发展(IDZ, Mercer, 2000, p. 56)。

教师在迈向对称式教学的思考和实践过程中,很大程度上取决于其自身的学习模式和信念。在一项有关教师合作和学习的研究中,在对称性合作的情景下,能力相对较为平衡的团队似乎更有能力创设合作的发展机会,以及创新教学方法和实践(Kuusisaari, 2014, p. 55)。就前述的文献来说,未来的教师教育课程可让准教师和在职教师探讨对话以及对称性沟通的理念和实践,多从社会文化视角和不同的学科了解对称性互动和沟通在教学脉络中的意涵(Mercer&Howe, 2012, pp. 17-18),也可通过鼓励学生发言,讨论与教师的互动,反思教学的内涵和实践意义。这有助于教师能够反思其自身角色:作为一个共同学习者(co-learner),与学生形成对称关系,让学生对自己的学习负责任和积极参与互动(Vokatis &Zhang, 2016, p. 64, 72)。

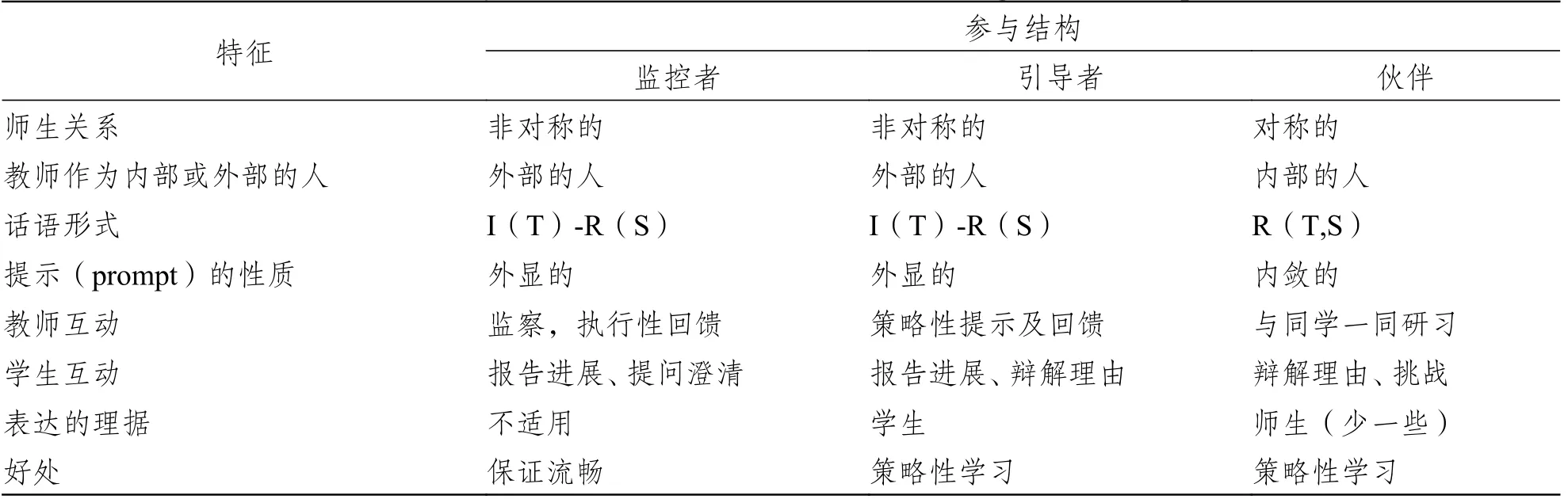

Tabak及Baumgartner(2004, p. 403)分析了不同的教师角色及其参与结构(participant structure),包括作为监察者(monitor)、引导者(mentor)和伙伴(partner)及其话语形式。如表4所示,如果教师能担任伙伴的角色和共同探究者(p. 415),那么教师则更易由非对称的互动迈向较对称的状态。潘世尊(2012,p. 286-287)提出了一种基于皮亚杰和维果斯基理论的鹰架方式,通过提供从少至多和从抽象到具体的解题提示和线索给学生,以及调整他们解题技巧和能力的层次与程度,从而辅助学生解题。彭杰(2012)亦指出虽然师生存在着不对称关系,但师生互动双方应视彼此为平等主体,并通过以“符号”(例如表情、动作)语言、开放性问题和批判性教学促进互动,不过要基于良好关系为前提,促进彼此在意义上沟通和提升对知识的理解(p. 60)。黄校(2015, pp. 8-9)亦指出对称互动藴含着平等、民主、合作、理解和信任等元素。

表4 不同的教师角度及其参与结构(Tabak & Baumgartner, 2004, p. 403)

总结而言,教学的对称性有助于我们反思师生的互动与关系,以及不同策略和情景之下师生的角色如何促进学习者的ZPD。不过从理论和实践的角度而言,教学的对称与非对称性并存。肖铭(2005)指出在教学过程中的前后阶段,师生在信息上逐渐由非对称性向对称性过渡,不过学习者之间在自主学习和知识建构方面也可能存在非对称的状况(pp. 27-28),因此不同的教学策略亦可有对称及非对称的果效(p. 29)。由于教学的互动千变万化和具有复杂性,仅仅追求全面的对称性也许不切实际,不过尝试反思和重新实践教学的对称性和相关策略却有正面的意涵(Guk&Kellogg, 2007),有助促进学生为本的学习,师生平等和互惠关系的建立及学生在认知和情感方面的平衡发展。