高校文化资本:内涵、类型及其特征 *

2022-07-15胡钦晓

胡钦晓

(曲阜师范大学教育学院,山东曲阜 273165)

一、问题的提出

20世纪后半叶,伴随知识经济迅速发展以及高等教育全球化趋势,各国大学纷纷卷入竞争发展的热潮。新世纪以来,受经济低迷、地缘政治、疫情暴发等不确定因素影响,一股逆全球化的思潮在以美国为代表的高等教育强势国家渐趋形成,这一定程度上加剧了地区间高等教育的竞争而非合作。教育强则民族强,高等教育强则国家强,近乎成为广大民众的普遍认知。2010年,中共中央政治局召开会议,审议并通过了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,不但明确提出建设高等教育强国的战略规划,而且要“完善中国特色现代大学制度”。为进一步推进中国特色现代大学的建设,形成具有竞争力的中国大学群体,2015年,中央全面深化改革领导小组会议审议通过了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,开篇提出“建设世界一流大学和一流学科,是党中央、国务院作出的重大战略决策,对于提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础,具有十分重要的意义”。从人无我有到人有我优,再到人优我特的逻辑进路来看,无论是建设中国特色现代大学,还是建设世界一流大学,都是对以往中国大学发展的递进甚至超越。这种递进和超越,既是中国高等教育发展纵向比较的应然选择,也是国际间高等教育发展横向比对的理性抉择。

资本是竞争的凭借,对个体而言如此,对组织而言同样如此。从高校经济资本来看,经过长期持续投入,我们国家部分高校的运营经费已经可与西方发达国家的高校相比肩。因此,从经费角度看,中国大学应该有信心成为一流大学,有条件成为世界一流大学。目前的关键是,如何从精神和文化层面来建立一流大学。“如果在第四个10年问我:什么是‘好’大学?答案一定是大学文化,是坚守大学使命的文化。‘好’大学应有文化底蕴,引领社会,引领潮流,引领未来。大学的文化才是一流大学的灵魂所在;好大学既是钱堆出来的,更是长期的历史积淀出来的,更是一代代后人传承下来的。”(邬大光,2018)因此,大学的发展和相互竞争,除了经济资本、社会资本和学术资本的积累,还需要文化资本的积累。归根结底,文化资本是大学发展的内生动力,也是大学发展的不竭动力。没有了精神滋养,高校经济资本很可能发展为富而不贵;没有了制度支撑,高校社会资本很可能呈现出大而不强;没有了文化熏陶,高校学术资本也很难引领创新。文化和文化资本有着天然的联系,但是也有着不同的内涵和外延。由于文化概念的复杂性,以及人们对文化理解的多样性,无论是从文化的词源学层面,还是从文化的经验实践层面,我们很难得出文化资本的清晰概念。因此,亟须从学理层面对高校文化资本的内涵进行界定,对其基本类型和特征进行厘清。理论是行动的先导,只有澄清高校文化资本的内涵、类型及特征等,才能够在大学竞争发展中有意识地去积累和转换,从而实现高校文化资本的改造和升级,提升本土高校文化资本的竞争力,并最终服务于高等教育强国建设。

二、文献述评

(一)文化资本研究的源起

文化资本作为一个概念,最早出现在法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)①对法国大学生的研究中。20世纪60年代中期,布迪厄和他的同事对法国文科大学生如何延续社会精英地位很感兴趣。他们认为,是文化资本而非经济资本在精英地位再生产中起到决定作用。但在彼时,布迪厄并没有明确文化资本的内涵及外延,认为它是一个不断发展的概念(Sahara,2015,p. 768)。在1977年的文献中,布迪厄认为文化资本包括广泛的语言能力、行为举止、偏好和取向(Bourdieu,1977,p. 82)。可以看出布迪厄主要是从外延层面对文化资本进行初步界定的。而后,布迪厄对文化资本的外延进行了更为明确的划分,认为文化资本能够以三种形式存在:①具身化状态(embodied state)②,也就是说,以精神(mind)和身体(body)持久性情(dispositions)的方式存在;②客观化状态(objectified state),以文化物品的形式(绘画作品、书籍、词典、工具、机械等)存在,这些物品是对理论或对理论问题进行批判的痕迹或呈现;③制度化状态(institutionalized state),就像我们通常看到的教育资格证书一样,这是一种必须加以区别对待的客观化形式,它能为文化资本的假定获得者提供原始性财富的担保(Bourdieu,1986,pp.241-258)。如果比照不同时期布迪厄对文化资本的外延划分,可以看出,有一个从相对模糊到相对清晰的理论走向。在1977年文献中所列举的四种外延,都可以被理解为文化资本的“具身化状态”,其中语言能力和行为举止可以理解为“身体的持久性情”,偏好和取向可以理解为“精神的持久性情”。

布迪厄在解释“具身化状态”的文化资本时,“精神”一词,之所以用mind而不是用spirit,就是要强调这种精神是建立在思想理念上的精神;之所以在精神和身体之间用and而不是用or,就是要强调精神与主体行动者共生共存的不可分割性。布迪厄在解释“客观化状态”的文化资本时,强调这些有形物品是对无形理论或理论批判的呈现。这也就意味着,“客观化状态”的文化资本是不能够脱离“具身化状态”中“精神的持久性情”的。换句话说,有形的绘画作品、书籍、词典、工具、机械等,尽管可以进行转移或继承,但是其内在的“精神性情”是不可转移或继承的。布迪厄在解释“制度化状态”的文化资本时,特别强调,它是一种“必须加以区别对待的客观化形式”。这也就意味着,在布迪厄看来,“制度化状态”的文化资本首先是“客观化状态”文化资本的一种形式,同样具备“具身化状态”中“精神的持久性情”这一基本内涵。但是与普通的“客观化状态”文化资本不同的是,我们要对“制度化状态”的文化资本加以区别对待。为了进一步解释“制度化状态”的文化资本,布迪厄特别提到了教育资格证书。教育资格证书因为其官方认可性,提前假定了其拥有者具有了相应的文化资本,譬如一个博士学位证书获得者,就要比一个硕士或学士学位证书获得者的文化资本丰厚。当然,从学术资本的角度来看,并非博士学位获得者就必然具有高于硕士或学士学位获得者的学术成就和学术声望。不难推断,在现实世界里,还有很多能够发挥类似教育资格证书文化资本功能的东西,譬如学术头衔、职务、职称以及其他形式的资格证书等。

总结布迪厄关于文化资本三种形式的分析,可以看出,文化资本的这三种形式都是有形的。其中,“具身化状态”的文化资本,因其“身体”而有形;“客观化状态”的文化资本,因其“客观”而有形;“制度化状态”的文化资本因其是“客观化状态”的一个特例而有形。但是,这三种文化资本形式都与无形的“精神性情”有着密切关联。其中,“具身化状态”的文化资本,因其“精神性情”而与无形的精神密切关联;“客观化状态”的文化资本,因其展开理论或对理论的批判而与无形的精神密切关联;“制度化状态”的文化资本,因其是“客观化状态”的一个特例而与无形的精神密切关联。

(二)文化资本研究的拓展

布迪厄之后,中外学者对文化资本进行了多方面的解读和分析。从现有文献来看,在西方国家里,耶鲁大学的保罗·迪马吉奥(Paul DiMaggio)是最早对文化资本进行研究的。他借鉴了韦伯(Max Weber)关于群体身份和身份文化,以及布迪厄关于文化资本的研究成果,就身份文化对高中学生成绩的影响进行了分析。结果表明,文化资本对高中学生成绩的影响是显著的,尽管因学生性别不同而存在较大差异(DiMaggio,1982)。迪马吉奥关于文化资本与学业成功、阶级不平等的探讨,代表了布迪厄之后的西方学术界主流研究趋势。与西方国家不同,在我国,文化资本概念最先是从文学领域译介而来的。从现有文献来看,最早介绍布迪厄文化资本概念的,是中国社会科学院文学研究所的陈燕谷。陈燕谷认为在人类历史的很长时间里,“读书破万卷”时而被奉为无价之宝,时而又被贬得分文不值。某些文化资源,不论是文化实践还是文化产品,在一定的社会历史条件下,可以成为稀有资源,是不同社会主体和社会阶级的争夺对象。在这种情况下, 文化资源就开始成为文化资本(陈燕谷,1995)。而后,在中国迅速掀起了文化资本理论译介的热潮,相关研究也很快波及社会学、经济学、政治学、文化学、管理学、教育学等众多学术领域。与国外研究成果的主流趋势相仿,国内也形成了围绕布迪厄的理论,着重通过实证分析测定文化资本与城乡差异、学业成功等之间因果关系的主流研究趋势。从严格意义上来说,布迪厄对文化资本的界定是基于个人层面上的,尽管他也分析了学校乃至教育系统中的文化,但是他把学校看作是传递阶级不平等的中介机构,强调学生从家庭中继承的文化资本在学校教育中的重要作用,并经由学校传递社会不平等。

沿着布迪厄的研究理路,学者们相继提出了课程文化资本、《圣经》汉译文化资本、学者文化资本、华商文化资本等概念。所谓课程文化资本,是将反映主流文化意识的文化知识、技能与文化素养内化为自身的文化能力,在得到文凭和资格认定后可以获取一定的经济收益、社会地位和象征权力。课程文化资本可以分为具体化形式、客体化形式和体制化形式(罗生全,2008)。在这里,文化资本的主体由人转移到了课程,并认为文化资本实质上是一种文化能力。借用布迪厄关于文化资本的界定,《圣经》汉译文化资本也包括三种形式:具体化、客观化和制度化的文化资本(傅敬民,2009)。在这里,文化资本的主体由人转移到了《圣经》汉译,强调文化资本是一种福柯(Michel Foucault)意义上的“话语权力”,是一种布迪厄反复强调的不同场域内的“斗争工具”。按照布迪厄的理论,学者文化资本亦可划分为身体化形态、客观化形态和制度化形态三种基本类型(周守军,2013)。在这里,文化资本的行动主体转变为学者。华商文化资本概念的提出,主要是借用布迪厄资本理论的研究框架,从场域与资本相互关联的研究视角,探讨新加坡三代华商的资本动态积累和转换,认为决定一个企业或地区或国家发展的关键因素除了物质基础、人力资本和社会资本外,更重要的是文化资本积累的多寡以及与社会正式制度的契合程度,强调文化资本是资本转换的基础(龙坚,2013)。在这里,文化资本的主体转变为商人,文化资本的活动场域由教育转移到商业。总结以上研究成果,尽管都就不同研究对象对文化资本进行了创新性分析,甚至是创造性改进,但整体状况是,这些成果的研究对象仍然聚焦于个体微观层面,文化资本的外延仍然徘徊于布迪厄所提出的三种经典形式。

(三)文化资本研究的突破

1. 从类型划分来看,提出无形文化资本的概念

大卫·特罗斯比(David Throsby)是继布迪厄之后,首先从经济学的视角对文化资本进行分析的。他认为,文化资本是体现文化价值观念的资产存量,能够影响经济增长。因为资产本身具有有形或者无形的形态,所以文化资本也可以划分有形文化资本和无形文化资本。特罗斯比强调文化资本既具有文化价值又具有经济价值,有形文化资本包括建筑物、历史遗迹、绘画、雕刻和其他物品等,这些资产能够通过服务的形式直接进入私人或者公共消费领域,并可以用来生产新的文化资本;无形文化资本主要指约束群体行为的思想、习惯、传统、习俗和信仰等,也包括作为公共财产存在于公共领域的艺术品存量,譬如文学、音乐等,这些无形资产也能够通过服务的形式影响私人或者公共消费领域,并可以用来产生新的文化商品。通常情况下,有形文化资本是无形文化资本的载体,并对无形文化资本的传播与发展起到决定作用(Throsby,1999)。卡佩罗(Roberta Capello)和 佩鲁卡(Giovanni Perucca)研究了文化资本与区域发展的关系,指出文化资本是一个多层面概念。既包括有形的文化产品,也包括无形的文化价值,譬如审美价值、精神价值、社会价值、历史价值、象征价值和真实价值,还包括无意识内化为价值观的习惯、习俗、行为等(Capello & Perucca,2017,pp. 103-124)。特罗斯比、卡佩罗和佩鲁卡对于文化资本的分类,为研究文化资本的分类提供了一个重要突破口。亦即,文化资本并非全然是有形的,无形的文化资本可以脱离有形的身体或客体进行分析。

2. 从研究内容来看,聚焦精神文化资本的研究

有学者以实证调查数据为基础,分析了文化资本对个体主观幸福感的影响。研究表明,在生活满意度和幸福感方面,有文化经验和没有文化经验的群体在一定程度上存在差异,前者的生活满意度和幸福感高于后者。那些具有更加频繁和多样的文化体验并愿意为之付出更多花费的人,比那些文化体验少且单一的人,表现出更多的生活满意度和幸福感。文化资本直接或间接地影响着生活质量(Kim &Kim,2009)。1995 年, 联合国在哥本哈根举行了社会发展峰会, 倡导社会发展的政治、经济、伦理与精神新观念。为回应这一呼吁, 一个叫特里格拉夫(Triglav)③的跨学科、跨专业、跨文化的小团体创建起来, 旨在弘扬社会发展的精神维度。特里格拉夫小组参与者们所确定的目标是:把艺术和审美感看作疏导当地公民社会与经济全球主义之间关系的核心尺度。约瑟夫·多尔蒂(Joseph E.Doherty)呼吁,在当今, 以各种维度进行的全球拓展中, 文化资本是必备的。现在应该是开发和利用文化资本的时候了(约瑟夫·多尔蒂,2004)。有学者运用历史考证方法,对元代的伴随“贡粮漕运”贸易的“天后信仰”大规模北传进行了梳理研究,探讨了漕运贸易中天后信仰及其民教伦理的作用,尝试从“文化资本”的视角,理解“共主体经济”的内在文化逻辑(张小军,2016)。以上文化资本的相关研究,无论是文化体验之于主观幸福感的获得,还是对开发利用文化资本的呼吁,乃至民间传说中的天后信仰,都是紧紧围绕文化资本的精神层面进行论述的。这类专门研究精神文化资本的系列成果,是对布迪厄文化资本研究的推进和突破。

3. 从研究对象来看,突破精英阶层或微观个体的局限

布迪厄研究的对象主要是文化资本之于精英群体的流动。也就是说,所谓文化资本,是特指精英群体的文化资本,底层社会乃至中产阶级被认为是文化资本匮乏的。布迪厄文化资本理论译介到中国后,就有学者针对来自社会底层大学生的文化资本展开研究,证明底层社会子女同样具有独特形态的文化资本,包括先赋性动力、道德化思维以及学校化的心性品质,这是农村学生学业能够取得成功的条件,寒门依然能出贵子(程猛,康永久,2016)。法卡斯(George Farkas)同样认为,传统的文化资本概念过于狭隘,仅局限于精英的或高雅的古典艺术活动(beaux-arts activities),这样是无法解释工薪阶层和中产阶级子女学业成功原因的(Farkas,2018,pp. 3-34)。此外,相关研究还突破了微观个体的局限,拓展到其他组织。有学者将文化资本研究的对象由个体转移到城市,认为城市本身具有人格化的意义,进而提出“城市文化资本”的概念,强调城市形象作为一种文化因素的意义与价值(张鸿雁,2002)。有学者将文化资本研究的对象由个体转移到企业,通过对企业文化的资本属性分析,提出企业文化资本的构成,认为无论是从研究对象、范围,还是从研究意义来看,企业文化资本的存在形式与布迪厄讨论的文化资本存在形式是有区别的(邹照菊,瘳洪,2007)。有学者将文化资本研究的对象由个体扩展到普遍意义上的组织,强调所谓组织文化资本,即组织在长期经营活动中通过投入各种资源而形成的、凝结于组织本体的、高度结构化和抽象化的经验性知识和逻辑性知识体系,是组织的精神资本、制度资本与形象资本的集合(张艺军,2017)。有学者将文化资本研究对象由个体转移到学校,提出学校文化资本的概念,认为学校文化资本包含物质、制度、精神和行为等四个层面(陈国民,2010)。强调大学文化资本是指在大学校园场域中,对其资源进行配置而开展的校园文化生产以及服务,并以显性或隐性的文化形态表现出来的文化价值(须圆,2013)。以上成果拓宽了研究思路,但也为深入研究带来诸多困惑,譬如,学校文化资本究竟是一种文化资源,还是一种文化价值;学校文化资本究竟是在学校层面上而言,还是学校内部人员文化资本的累加;研究学校文化资本是要关注学校内部场域,还是要将其放置到特定的、更为广阔的历史时空中进行界定,等等。事实上,因为布迪厄文化资本研究自身的模糊性,后来研究者的质疑和纷争也一直未曾间断。

(四)文化资本研究的纷争

1. 关于文化资本内涵的纷争

回答何谓高校文化资本,是研究高校文化资本的逻辑起点,是在理论层面不得不首先澄清的基本问题。而要澄清何谓高校文化资本,又必须首先澄清何谓文化资本。因为文化内涵的丰富性和多样性,以及文化资本的丰富解释力,中外学者关于文化资本研究的成果数量众多,且歧义纷呈。2020年12月18日,仅在“中国知网”以“文化资本”为篇名在“期刊论文”中进行精确查找,便可以检索到2 210篇文献,其中,包含外文文献1 220篇,中文文献990篇。从历年中外文文献的产出数量来看,有着明显的增长趋势,尤其是2010年以后有着更大幅度的增长。其中,涉及文化资本概念的,就有价值说、资源说、能力说、要素说、差异说、整合说等不同界定(陈国民,2010)。所谓价值说,是强调文化资本是一种价值,能够为拥有者在社会交换中带来价值增殖;所谓资源说,是强调文化资本是一种资源总和,强调各种文化价值在社会活动中的不断累积;所谓能力说,是强调文化资本是主体的行动能力,包括文化上的执行能力、适应能力、语言能力、社会交往能力等;所谓要素说,是强调文化资本是人力资本的组成要素;所谓差异说,是强调文化资本和人力资本的差异性,前者侧重象征性,后者侧重技能性;所谓整合说,是强调要忽略文化资本和人力资本之间的差异,强调两者的共性。这些关于文化资本的界定,既存在某种程度上的关联性甚至是共同性,譬如价值说、资源说和能力说,也存在某种程度上的差异性甚至是迥异性,譬如要素说、差异说和整合说。因此,亟须从学理层面进行梳理澄清。

2. 关于文化资本外延的纷争

内涵上的分歧,直接导致文化资本外延划分的多样。从目前研究成果来看,总体是按照布迪厄的分类方法,将文化资本分为具身化、客观化和制度化三种形式。但因为研究领域、研究对象、研究目的等不尽相同,伴随文化资本研究的移植、借鉴和拓展,文化资本类型的划分也日趋多样。除三种形式的传统划分,还有将文化资本分为有形和无形两种,以及将文化资本划分为物质、制度、精神和行为四种的,等等。即使将文化资本划分为三种形式,也有着不同的话语表达。譬如,将文化资本的类型简约为文化精神、文化商品和文化制度(万俊人,1999)。这种简约性的文化资本分类,尽管有学理分析上的便利性,在管理学意义上也具有一定的适切性,但不难看出,这已经与布迪厄文化资本原初的内涵和外延存在较大差别,其中以文化精神代替“具身化状态”的文化资本,在外延上就抛弃了布迪厄所强调的语言、行为、礼仪等方面的元素;以文化商品④代替“客体化状态”的文化资本,就舍弃了布迪厄所强调的尽管不能进行直接交易,却可以通过内部价值积累和社会转换,进而实现价值增殖的诸多客观物品。

就文化资本的某一种外延来看,也存在着许多纷争。在布迪厄那里,“具身化状态”的文化资本强调“精神”和“身体”的不可分割性,而在特罗斯比、卡佩罗和佩鲁卡等学者看来,精神文化资本和有形文化资本是可以分别论述的。由此衍生出的另外一个关键问题是,究竟哪些有形物品应该属于文化资本的范畴。对此,学者们也有着不同的阐释和表达。在布迪厄那里,只有那些“对理论或对理论问题进行批判的痕迹或实现”的物品,才属于“客观化状态”的文化资本。有学者在分析乡村文化资本时,认为“乡村文化资本可分为物质性的文化资本如乡村古民居建筑和非物质性的文化资本如民俗、信仰等。换言之,乡村文化资本除了乡土古民居建筑、村巷、祠堂和寺庙外,还包括农田、池塘、田埂、家禽、牲畜、林地、古井、古树、小桥流水、民俗、信仰、祭祀仪式、节事活动等,以及生活在村里的村民本身所组合构成的如画美的乡村‘田园风光’”(张伟强,桂拉旦,2016)。这种关于乡村文化资本的分析有其理论和实践上的自洽之处,作为“田园风光”的乡村整体景观,是乡村文化资本区别城市文化资本的重要特点,但是如果乡村物质文化资本包括了“农田、池塘、田埂、家禽、牲畜、林地”等,文化作为资本的价值批判性,究竟应该如何阐释;文化资本作为一种区别其他资本形式的理论呈现性,又将如何揭示;农田、池塘、田埂等究竟应该属于乡村的自然经济资本,还是属于乡村的客体文化资本;家禽、牲畜、林地等究竟是主要属于经济资本,还是主要属于乡村的文化资本,等等。这些问题都直接关涉到文化资本外延的澄清和深入研究。

面对如此多样的文化资本类型,究竟何种文化资本发挥着主导作用,学者们也存在不同观点的纷争。从布迪厄文化资本分类中可以看出,“具身化状态”的文化资本居于核心地位。在特罗斯比看来,有形文化资本是无形文化资本的载体,并对无形文化资本的传播与发展起到决定作用。换言之,有形文化资本在两种形式的文化资本中发挥着主导作用。有学者从马克思主义哲学的视角出发,借鉴布迪厄的“资本是积累的劳动”的观点,认为在三种形式的文化资本中,“文化体制具有关键作用”(陈锋,2005)。因此,界定文化资本的内涵,还需要回答在诸多形式的文化资本中,究竟何种形式的文化资本居于统摄或核心地位。

三、内涵界定

(一)文化资本的界定,不能摆脱布迪厄

从学术发展及对话来看,文化资本的界定不能摆脱布迪厄。布迪厄作为文化资本的首创者,不但使资本摆脱了经典经济学家所认可的唯一形式(经济资本),使资本的内涵(价值、资源、能力等)和外延(社会资本、文化资本、符号资本等)逐步向广义扩展,让人们更加洞悉了社会现象和社会事实运作的多重动因,而且也使人们更加清楚,资本除了经典马克思著作中关于“资本”之剩余价值的论断,还有更为丰富和广阔的理论解释力和现实诊断力。就学术发展而言,只有对前人研究成果给予足够尊重和充分继承,才能将学术不断推向前进;就学术对话而言,只有学术共同体在相近、相似乃至相同的范式下进行研讨,这样的学术交流才不至于成为风马牛不相及的各说各话。质言之,如果完全抛弃布迪厄来界定文化资本,不但对学术积累和传承无益,对学术发展和创新无益,对学术对话和交流也无益。

从资本形成因素来看,文化资本的界定不能摆脱布迪厄。影响资本形成的场域、权力、惯习⑤等,无不与布迪厄关于资本研究的论述密切相关。“一个场也许可以被定义为由不同的位置之间的客观关系构成的一个网络,或者一个构造。由这些位置所产生的决定性力量已经强加到占据这些位置的占有者、行动者或体制之上,这些位置是由占据者在权力(或资本)的分布结构中目前的或潜在的境遇所界定的;对这些权力(或资本)的占有,也意味着对这个场的特殊利润的控制。另外,这些位置的界定还取决于这些位置与其他位置(统治性、服从性、同源性的位置等等)之间的客观关系。”(布尔迪厄,1997,第142—147页)这就要求我们在界定文化资本时,不能够脱离特定的场域。因为行动者所在场域的不同,直接决定着是何种资本在发挥着主导作用。譬如,在商业场域中,企业运作的资本主要为经济资本;在中介场域中,协会运作的资本主要为社会资本;在学术场域中,高校运作的资本主要为学术资本,等等。布迪厄强调,关于场域的研究和分析,要有三个必不可少的环节:首先,必须分析“权力场域”,亦即“元场域”;其次,必须分析行动者所占据位置之间的客观关系结构;第三,必须分析行动者的惯习,亦即千差万别的性情倾向系统(皮埃尔·布迪厄,华康德,2004,第143页)。从布迪厄关于资本与场域、权力、惯习等相互关系的论述中不难看出,要界定资本的概念,不能脱离行动者所在的场域,以及在场域中所处位置间的客观关系。在分析场域时不能脱离作为“元场域”的“权力场域”,在布迪厄那里,这种“元场域”是指国家。换言之,由于“元场域”的不同,影响资本形成的因素也不尽相同。在界定资本概念时,必须分析行动者的惯习,也就是说,要分析行动者的性情倾向系统。

从资本组成要素来看,文化资本的界定不能摆脱布迪厄。从本质上来看,资本是能够带来价值增殖的一种资源。这就意味着,资源的涵盖范围要比资本丰富得多。一定意义上,一切人类创造的或是自然形成的,可应用于生产生活的客观存在,都可以称为资源。仅从有形资源来看,当物品不能够被应用于生产生活时,就不能被称为资源,譬如石油、稀土等,即使是客观存在的,但在古代社会并不被认可为是一种资源。反之,当这些物品被应用于生产生活时,便可以称为资源。然而,这些资源不能产生价值增殖时,便不能被称为资本。资本的形成,是与资源交换或转换密切相关的。正是在交换或转换中,资源完成了价值增殖,并进一步完成了向资本的蜕变。这种资源的交换或转换,并非是自然生成的,而是行动者投资的结果。投资是传统经济学的一个重要概念,布迪厄借鉴过来,进行了创造性分析,“我所指的投资是一种行动的倾向,而这一行动是由场与性情系统之间的关系来担负的,这一性情系统已被调节到适用于它所涉及的游戏,我所指的投资还有这样一层意思:它是有关游戏及其利害关系的一种意识,这种意识包含了参与游戏的偏好与能力;上述两点都不是一般地给定的,而是社会地和历史性地建构而成的”(布尔迪厄,1997,第165页)。可以说,强调社会性和历史性的建构,是理解布迪厄资本论述的重要环节。另外,理解布迪厄的资本理论,还需要注意价值的多元性。布迪厄反复强调,价值不能够被简单理解为经济学意义上的物质价值。利益(interest)作为行动者争夺的目标,是和重要的(important)具有同样的追求价值,事实上“利益”和“重要”也具有相同的语源。有多少场域,就有多少种“利益”(皮埃尔·布迪厄,华康德,2004,第157—159页)。正是基于价值或利益的多样性,才生发出资本的多样性。在布迪厄那里,资本是一种镶嵌在客体或主体结构当中的力量,也是一种强调社会内在规律的原则,正是这一点使得社会博弈区别于简单碰运气,在转盘赌博当中,前一轮赢得的赌注也许会在每一次新的旋转当中再次失去。这是一个没有连贯性、没有积累性的世界,既无继承权也无固定资产。资本与此则截然不同,它需要时间去积累,需要以客观化、具体化的形式积累(皮埃尔·布迪厄,1989,第3—4页)。

(二)文化资本的界定,不能移植布迪厄

在布迪厄之后,尽管通过概念移植来研究文化资本是一个主流趋势,但也不乏在布迪厄理论基础之上进行拓展或深入性的研究。譬如,有的成果拓展了研究对象,由个体、家庭,延伸到组织、城市、国家乃至全球视域;有的成果拓展了研究内涵,更加强调精神文化资本或制度文化资本;有的成果拓展了研究外延,将布迪厄关于文化资本类型的三元划分,或凝聚为有形和无形的二元划分,或进行四元甚至是更多元划分;有的成果拓展了研究领域,从社会学延展到经济学、管理学、文学,等等。正是后人持续不断地耕耘,才使得文化资本具有了更为丰富的解释力、更为广泛的影响力以及更为成熟的理论体系。退一步来讲,即使是有研究完全摆脱了布迪厄意义上的文化资本,另起炉灶来论述文化所具有的资本性质,只要能够自圆其说,能够有效揭示社会发展现实和规律,能够推进人类对文化的理性认知,都是值得认可的思想递进。一定意义上,正是前人研究成果的积累,不但为不直接移植布迪厄提供了学理依据,而且也为突破布迪厄提供了理论滋养。

布迪厄主要是基于个体层面进行文化资本研究,强调家庭文化资本的代际继承对学生学业的影响。而组织层面的文化资本,不但不同于个体层面的文化资本,而且也不同于家庭层面的文化资本。尽管任何社会组织体系都可以被看作是一个有机体,就像生物个体一样有生必有死,组织亦是有始也有终,但组织和个体的差别依然是明显的。一个组织可以延续千年而不衰,对一个人而言百年已是长寿;一个组织是由多个可分离的个体或亚组织组成,一个人则只能是原子化的单一体;任何组织都具有特定的目标和职能,一旦目标和职能发生变异,组织将不再是原来的组织,但是对一个人而言即使目标和工作发生了变化,作为生物性的主体并没有发生根本改变;组织除了受到外部正式制度的制约,一般还具有内部正式制度的规约,对个体而言,谈及正式制度,一般是外部强加的结果,等等。事实上,家庭组织作为组织群体中的原初组织,也与其他社会组织存在诸多不同。概言之,家庭组织主要是以姻缘、血缘、亲缘等为纽带连接而成的,社会组织主要是以业缘、地缘、情缘等为纽带连接而成的;家庭组织一般是以家长制维系发展,感情更为亲密,社会组织一般是以科层制维系发展,感情相对疏远;家庭组织运行一般不需要契约和制度,社会组织运行则更需要劳动契约和正式制度的保障,等等。所有这些差异,都提醒我们在研究文化资本时,不能简单移植布迪厄的理论。此外,布迪厄研究文化资本主要目的在于揭示社会阶层的不平等。必须承认,组织的实践和发展也存在着类似的不平等,但如果将研究目标不再仅局限于组织之间的不平等,而是将其放置于更为多样的研究对象上面,譬如研究组织的发展特色、演变规律等,文化资本的内涵和外延就应当加以必要的调整。

(三)文化资本的内涵及外延

正如在界定经济资本时必须思考经济的概念,在界定社会资本时必须思考社会的概念,在界定学术资本时必须思考学术的概念一样,在界定文化资本时同样要思考文化的概念。从学术史来看,文化概念及与其孪生的“文明”概念在近代开始之时,由拉丁语先进入法语,被英语纳入后又获得新的内涵,被介绍至德语再次被添加了另外的意味,20世纪以后在美国又再次被修正(镜味治也,2016,第8—9页)。伴随西学东渐,经由日本从西方译介来的文化(culture)概念,在中国传统阐释“文化”内涵的杂糅下,使国人对文化的理解更为丰富多样。有人曾梳理出中外关于文化的概念界定多达200余种,且不说这些汇总也极可能存有疏漏,仅从这些概念界定中,分析出它们的共同元素,几乎是一项不可能完成的任务。但是,“文化”一词的汉译尽管很有弹性,边界模糊,然而大家都在使用,可见仍有公认的共同之点(金克木,2007,第160页)。尤其在文化分类方面,尽管是有着多样的划分,但普遍认为文化可以由外到内分为物质文化、行为文化、制度文化和精神文化,并认为精神文化是所有文化形式的核心。这种文化分类无疑为突破布迪厄文化资本的三元划分,提供了经验以及学理上的依据。从文化四种类型的字面以及内涵来看,物质文化对应着布迪厄的“客观化状态”,制度文化对应着布迪厄的“制度化状态”,行为文化和精神文化对应着布迪厄的“具身化状态”,应该是大致无误的。其中,行为文化是由身体发出的,亦即身体行为文化。所不同的是,在人们的日常理解中,制度文化之“制度”既包含经官方认可的正式制度,也包括非正式制度。我们认为,在界定制度文化资本时要把非正式制度排除,一方面是尊重布迪厄所明确提出的制度的官方认可性,另外一个方面是因为非正式制度尽管属于文化因素,但本质上应该属于社会资本的范畴(胡钦晓,2008,第34—35页)。将非正式制度排除在制度文化资本之外,并不是否认非正式制度的文化属性及其重要性,因为精神文化资本中的理念、精神、价值观等,与非正式制度有着高度重合之处。所不同的是,这时的非正式制度的作用主要不在于协调内外部网络关系,而在于从精神层面来统摄文化资本的其他类型。

正如并非所有的经济形态都能够成为经济资本,并非所有的网络关系都能够成为社会资本,并非所有的学术成果都能够成为学术资本一样,并非所有的文化形式都能够成为文化资本。因此,文化资本的外延不能过于宽泛。个人或组织的精神性情居于文化资本的核心位置,凡是不能凝聚个人或组织精神性情的自然生成物,皆不能称之为文化资本。组织文化资本也并非组织内部所有人员文化资本的简单累加,而是能够反映组织性情的集体性文化呈现。此外,在布迪厄那里,元场域所指仅为国家。事实上,从历史发展来看,能够称为元场域的并非国家一种,譬如在中世纪时期,能够代表权力场域的元场域,更多是宗教组织。同时,文化资本的外延也不能过于狭窄,行为文化并不能够涵盖身体(个体或组织)性情的全部,譬如组织中的语言、象征符号、传说、故事,甚至是组织神话、传奇等。这些象征符号、传说、故事、传奇等,既表现出有形的一面,也表现出无形的一面,但都是对身体性情的表达和呈现。因此,普遍性的文化分类中,行为文化易名为身体文化更为贴切,行为文化资本易名为身体文化资本更为恰当。这样的易名,也更加符合布迪厄文化资本分类中强调“身体”(body)性情的初衷。

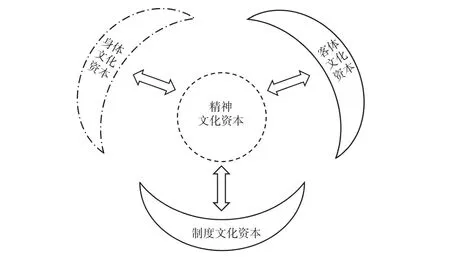

综合中西方学者关于文化资本的论述,结合人们对文化资本之文化的共性理解,我们认为,所谓文化资本,是指特定时空场域内的个人或组织,以精神性情为统摄,通过身体性情、客观物品及正式制度来表现,经过长期积累交换(或转换)而形成持久的、需要区别对待并能够为个人或组织带来价值增殖的资源总和。文化资本的外延可以划分为四种类型,即精神文化资本、身体文化资本、客体文化资本和制度文化资本。如图1所示,文化资本中的身体文化资本、客体文化资本和制度文化资本都与精神文化资本发生关联。其中,精神文化资本因其精神性情而无形,譬如性格、思想、理念、价值观等;身体文化资本因其身体性情而表现为有形和(或)无形,譬如行为、语言、象征符号、故事、传说等;客观文化资本因客观物品而表现为有形,譬如建筑物、雕塑、字画、工具等;制度文化资本因其官方认可性而表现为可见,譬如个人层面的证书、称号、头衔等,组织层面的特许状、章程、契约等。在四种类型的文化资本中,制度文化资本是托底的,是其他三种文化资本之所以能够成为资本的保障。也就是说,一方面制度文化资本的制度,需要经过官方认可,才能够成为文化资本,不经过官方认可的非正式制度不属于制度文化资本的范畴;另一方面精神文化资本要与制度文化资本相契合,并经由精神文化资本传递给身体文化资本和客体文化资本,从而使身体文化资本和客体文化资本也表现出明显的制度性特征,亦即身体文化和客体文化的持久性。四种类型的文化资本均处于一个特定的时空场域,相互影响、相辅相成。之所以各种文化资本之间留有空白,主要是强调并非所有的文化都能够成为文化资本,旨在强调文化资本在诸多文化现象中的稀缺性。

图1 四种类型文化资本关系图

(四)高校文化资本的内涵及外延

高校文化资本的内涵与外延,是建立在文化资本概念的分析基础之上的,但又不能完全套用文化资本的概念。这主要是由于高校的使命、组织及其文化特点与其他个体或组织存在着较大差异而决定的。

每一个社会部门组织的存在,都是为了使人们的生活和社会有所不同(彼得·德鲁克,2009,第41—45页)。尽管纽曼(John Henry Newman)、加塞特(Ortega Y. Gasset)和克尔(Clark Kerr)对大学使命表述各异,但却有着共同的元素。传承、探究、创新和应用高深知识是高校区别于其他组织的独特使命(胡钦晓,2018)。换言之,知识品性是高校区别于其他组织的根本性情倾向所在。从宏观层面来看,中世纪大学的知识品性在于探寻宗教教义和世俗知识的实用理性、学术自由(教与学)的地域流动性、基于行会组织的自治性,以及师生组成方面在欧洲范围内的国际性等;19世纪德国大学的知识品性在于探寻纯粹知识的实践理性(寂寞)、通过研究促进教学的知识理性(科学)、基于教授治校的自治性(自由),以及促进国家发展的民族性(语言)等;19世纪法国大学的知识品性在于提升技术知识的应用性、教学与科研活动的分离性、基于国家控制的依附性等;19世纪英国大学的知识品性在于强调博雅教育的绅士品性、传统继承的组织惯性、大学治理的行动自觉等;20世纪美国大学的知识品性在于大学发展的实用性、知识创新的科学性、大学治理的多元性等。这些宏观甚至中观层面的大学品性,直接影响并塑造着每个时代、不同国家的大学特色。一定程度上,只要将上述特色分门别类地列举出来,就能够基本判断出是何种时代、哪个国家的大学。但是这些不同的大学组织,同时又有着共同的品性基因。高深知识是一种学术资本,但是知识品性却是一种文化资本。由知识品性而生发出来的大学有形和(或)无形文化,才具有高校文化资本的合理性和合法性。

涂尔干(Émile Durkheim)曾经形象地把大学组织比喻为“有机体”;而在涂尔干的著作《教育思想的演进》导言中,哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)则把大学称为“学术有机体”(爱弥尔·涂尔干,2006,第5页);阿什比(Eric Ashby)也认为“大学的进化很像有机体的进化”(阿什比,1983,第20页)。涂尔干、哈布瓦赫和阿什比对大学有机体的隐喻,为我们借鉴布迪厄个体文化资本的思想,提供了理论依据。但是,组织与个体之间毕竟存在诸多不同,作为组织的大学,与其他组织也存在明显不同。“人们往往把高校描绘成‘有组织的无政府’(organized anarchies),主要是指高校的目的、手段模糊不清,缺乏必然联系;把高校描述为‘垃圾箱状态’(garbage-can situations),是强调高校的规划、纷争和解决办法往往混杂在一起;把高校描述为‘运动场’(fields of action),强调高校就像足球场,尽管两边都设有球门(目标),但是‘临门一脚’(technology of foolishness)和传统理性经常是对立的,目的并非先于行动,行动既非以目标为导向,也不具有可持续性,直觉、传统和信念才是重要的选择基础。”(Clark,1983,p. 22)可见,相对于政府、企业等,高校是一个更为传统、更为复杂的组织机构。另外,从高校文化资本的外延来看,高校精神文化资本、客体文化资本和制度文化资本是较为容易理解且符合中国惯常话语表达的,但是,如果将身体文化资本套用为高校身体文化资本,似乎不能够被大众理解和接受。借用大学作为有机体的隐喻,我们认为尊重并沿用国人译介的惯常用法,将高校身体文化资本替换为高校机体文化资本更为恰当和妥帖。

综上,参照文化资本的概念界定,结合高校使命、组织及文化特点,所谓高校文化资本是指,特定时空场域内的高校,由以知识品性为核心的精神性情来统摄,通过机体性情、客观物品及正式制度来表现,经过更为长期的积累交换(或转换)而形成持久的、需要特别加以区别对待,并能够为高校发展带来价值增殖的资源总和。高校文化资本可以包括四种类型,即高校精神文化资本、机体文化资本、客体文化资本和制度文化资本。

四、高校文化资本的类型及测度

(一)高校精神文化资本

1. 高校精神文化资本的本质

以知识品性为核心的精神性情,是一切高校文化资本生发的原初动力,也是高校文化资本能够经由知识品性影响大学培养人才、发展科学、服务社会等职能的核心元素。从逻辑关系上来看,知识品性是精神性情的一种,而在精神和性情之间,性情又居于精神的核心地位。鲁枢元在《精神与性情——读〈世说〉兼及M.舍勒》一文中,开篇引用了魏武帝曹操部下刘劭和德国现代哲学家舍勒的两段话,颇能说明精神与性情之间的关系。刘劭曰:盖人之本,出乎性情,性情之理,甚微而玄。物生有形,形有精神,能知精神,则穷理尽性。舍勒(Max Scheler)认为,与认识和意愿相比较,性情更堪作为精神生物人的核心。它是一种隐秘中滋润的泉源,孕育人身上涌现出来的一切的精神形态(鲁枢元,1996)。可见,性情乃孕育精神的核心,不但“甚微而玄”,而且是在“隐秘中滋润”精神。关于如何能知性情,无论是中国古代曹魏时期的刘劭,还是德国思想家舍勒,都认为要通过精神来表达,所谓“能知精神,则穷理尽性”“涌现出来的一切的精神形态”,都是强调先由精神而达至性情的认知路径。但精神又是无形的,因此性情又可以称为精神文化资本中“玄而又玄,众妙之门”的元素。质言之,要分析“玄而又玄”的性情,必须经由分析无形的精神;要分析无形的精神,又必须经过可感的器物、可见的形体、可闻的故事等来凝练和总结。因此,从分类学来看,体现知识品性的大学理念、信仰、宗旨、价值观等,都属于高校精神文化资本的范畴。这些高校精神文化资本尽管是无形的,但却可以通过高校内部可感、可见、可闻、可知的器物、话语、行为、故事、制度等,进行分析、总结、凝练和概括。

在中国传统文化中所理解的“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,并非强调“道”“器”二元式的“主客两分”,而是更加强调“道”“器”融合式的“天人合一”。“中国传统文化所理解的器非止为器,而是知识与思想的载体。显然,如果人们仅满足于对器物形制特点的描述,不能通过器见人睹事,那么我们就会与己身文明的精蕴失之交臂。”(冯时,2020)西方在“主客两分”的哲学关照下,同样强调思想之于器物的重要性。在涂尔干看来,整个社会都充满着力量,实际上,这些力量只存在于我们的思想中。正如一面战旗只是一块布,然而战士可以为了它不惜牺牲自己的生命。人们对这些客观物体赋予了集体的想象。尽管物体所得到的这种力量完全是想象中的,但是它所起着作用似乎证明它确实存在;这种力量与一些有形的力量同样重要,它们能决定人的行为(E·杜尔干,1999,第249—250页)。质言之,有形事物(包括行为、动作、客体、正式制度等)只有被赋予了无形的思想,其文化价值才得以彰显。

2. 高校精神文化资本的呈现

高校精神文化资本需要通过能够表达高校精神的话语来呈现,例如哈佛大学的追求“真理”(Veritas)性,中国近代北京大学的“思想自由,兼容并包”性,等等;需要通过有形或(和)无形的机体文化资本来呈现,例如被人们反复称颂的剑桥大学钟声、美国密歇根大学(安娜堡)的“Go Blue”口号,中国近代北京大学的长袍马褂、圣约翰大学的西服革履、中央大学的中山制服,等等;需要通过有形的客体文化资本来呈现,譬如牛津、剑桥大学的哥特式建筑,哈佛大学的哈佛铜像、威德纳图书馆,中国近代教会大学“中西合璧”式的建筑群,等等;需要通过权力机关的制度文化资本来呈现,譬如中世纪时期巴黎大学的《大宪章》,英国牛津、剑桥大学的“皇家委任状”,中国当代部分大学获得的“211工程”“985工程”“双一流”,等等。

事实上,就高校群体而言,每所大学都具有各自独一无二的特性。就像一个人的性格使自己能够个性鲜明,精神文化也能够使高校区别于其他组织。但是,并非所有这些个性差异都能够真正产生不同。因此,高校文化的不同,归根结底源于基本假定和信念的不同,而非管理结构或学术计划等表面的不同(Birnbaum,1988,p. 75)。一定意义上,正是基于价值观、信念等精神文化资本的不同,并经由精神文化资本嵌入并引领其他文化资本,从而才能够使高校具有个性化的多样文化资本。任何一种其他类型的文化资本,不但能够呈现精神文化资本,而且还能够对精神文化资本产生反作用。爱德华·希尔斯(Edward Shils)在研究19世纪德国大学崛起时,认为正是其确立的通过研究促进教学、教学与研究相统一的制度,激发了师生对大学的认同感和忠诚,使他们感到自己是投身于一种广泛的、全国的和国际的精神运动。大学的教学和研究活动覆盖了整个学术范畴,这不仅使它们能够与众不同,也使它们能够得到人们给予教会的那种广泛尊敬。其中,最为关键的是这些条件都浸透着对学术的热爱。舍此,则任何一项制度条件都不会发挥多大作用(爱德华·希尔斯,2007,第11—13页)。从希尔斯的论述中不难看出,正是通过研究促进教学、教学与研究相统一的制度,促进了德国大学精神文化资本的形成,使师生具有了对大学的认同感和忠诚,并赢得了社会对大学的广泛尊敬。但是,无论是这种制度,还是认同感、忠诚及尊敬,都源于对学术的热爱。换言之,没有“对学术的热爱”这种精神文化资本的支撑,不但任何制度文化资本都很难发挥真正作用,而且其他的机体文化资本、客体文化资本也都很难真正发挥作用。

(二)高校机体文化资本

1. 有形的高校机体文化资本

“当我们的思想变得复杂和抽象时,我们需要一种象征物,使其实现一定程度的可视化。”(约翰·布林克霍夫·杰克逊,2016,第12页)这种象征物既可以是一种机体行为,也可以是一种装饰性的机体物品。所谓机体文化资本中的象征行为,是强调这种行为的集体性、主导性、仪式性和认同性,尤其是当组织面临困境、危机或者变革的时候,组织行为是否还受到集体的遵从和传承,是否还具有在日常生活中的主导价值,是否还具有节日庆典中的神圣感和仪式感,是否还与精神文化资本所倡导的价值观保持认同和一致。所谓机体文化资本中的象征物,是强调物品的本身不在于其经济价值或实用价值,而在于其蕴含的文化价值和社会价值,它能够增强集体的认同感、归属感、责任感甚至是自豪感,譬如校旗、校徽、学校吉祥物等。伯顿·克拉克(Burton R. Clark)认为,对高校而言,共同象征物提供的意义是一种奖赏,它的作用超过由于作出了如此多的贡献而得到的物质奖赏。无论是在组织正常运营中,还是当组织面临发展困境时,这种象征物能够维系团体成员不会轻易离开组织,不会随便做出“辞职”的选择,而是通过发表“意见”以维持和改善组织的现状(伯顿·克拉克,1994,第93—94页)。可见,在特定的历史时刻,象征物所发挥的作用,甚至会远超经济资本所带来的价值和功用。

肢体行为是高校机体文化资本的重要范畴,一般需要通过姿势和动作来完成。从中世纪流传下来的图片看,只有授课教师可以坐在带有靠背的椅子上,学生只能坐在简陋的长凳上听课(Clark,2006,p.5)。从文献记载来看,中世纪大学的教室,通常只为教师配备一把椅子和一张书桌,偶尔在神学、法学和医学等高级学院,为学生配有长凳和书桌,但是文科学院的学生通常只能席地而坐。巴黎大学的教室大都设在都弗奥拉路(Rue du Fouarre)上,由于学生长期坐在铺有麦秸的地上,因此该路又被称为“麦秸街”(Pedersen,1997,p. 211)。一定意义上,正是这种行为姿势的传承和遵循,才使得作为行会组织的中世纪大学,区别于其他手工业或商业行会,并进而在后世大学中形成了教授讲座制(Chair System)的制度规训。与姿势相仿,作为行为的动作同样具有重要的文化意义。其重要性在于,一个相同动作,却能够表达出不同的涵义。在高校中,最经典的动作莫过于学位授予仪式上的祝福之吻和拨动流苏。在中世纪的大学,毕业生获得教学许可证之后,并不能够立即授课,他要在仪式上,接受主持教师给予的方形帽、书本、戒指以及祝福之吻后,方可坐在教师座椅上,而后便可登台授课,享受中世纪赋予教师的特权(Schachner,1938,pp. 128—131)。在当下的学位授予仪式中,只有当学校权威(通常是校长)将学生学位帽上面的流苏自右前方拨到左前方,学生才能够自此被认定为真正获得了学位。可见,无论是中世纪大学时期的祝福之吻,还是当下大学中的流苏拨动,不但不同于日常生活中的祝福之吻和拨动,而且也不同于那些没有施行学位授予仪式的高校。换言之,在那些没有学位授予仪式的高校里,学生获得学业证书之后,会缺少毕业时刻的兴奋感、激动感和神圣感,由此也会缺少对母校的归属感、荣誉感和崇敬感。

与姿势、动作等动态的行为不同,服饰是以静态的有形机体文化资本而呈现的。据人类学家考证,服装的起源并非为了御寒、遮羞等,而是为了对恐惧的反抗。“原始人类充满着恐惧,最早他们是通过油漆涂抹身体来反抗恐惧,这是服装最早的起源。在他们看来,黄褐色涂料可以借力于太阳;白土或灰土涂在脸上可以令敌人畏惧;死后将红色涂料敷遍全身,可以使他们在另一个更好的世界里获得永生。涂料之后,即为装饰。狮子的爪子和熊的牙齿所做成的项链,贝类、象牙、骨头组成的护身符,豹子皮做成的披风,可以使人获得力量、速度和胆量。”(Kemper,1977,p. 7)此外,服装还意味着社会交往的手段。对于拥有特定文化知识的人员来说,服装意味着沉默的语言,它会告知他者,这种穿着的人所归属的社会组织,揭示其所在的社会阶层以及经济地位。对高校而言,通过服饰来呈现机体文化资本的,莫过于学位袍。此外,学位帽、流苏、权杖、校徽、吉祥物等都同样能够代表高校机体文化资本,而仪式往往是这些机体文化资本的综合呈现。托尔托拉(Phyllis G. Tortora)和马尔凯蒂(Sara B.Marcketti)认为,礼仪是社会和社会团体最为重要的结构组成部分,特定服装穿着往往会成为仪式的重要组成部分。社会学家所讲述的准入仪式(rites of passage),就是允许新成员获得特定身份的典礼(Tortora & Marcketti,2015,pp. 5—6)。涂尔干认为,礼仪是产生于汇集在一起的群体之中,旨在激起、保持或再造这些群体的某些精神状态的行动方式(杜尔干,1999,第10页)。在大学中,无论是开学、毕业,还是校庆典礼等,都是动态和静态机体文化资本的综合展现,是有形和无形机体文化资本的多元呈现。

2. 无形的高校机体文化资本

语言是高校重要的无形机体文化资本。在中世纪的欧洲,诸侯林立、语言多样,如果不是使用通行的拉丁语,大学就不可能具有国际性。事实上,不仅是学术语言,即使是人们的日常话语也同样表达着组织文化的内涵、意义和情感。“我们的日常言语不仅具有概念的特征和意义,而且还具有直觉的特征和意义。我们的常用词汇不仅仅是一些语义符号,而且还充满着形象和特定的情感。”(恩斯特·卡西尔,1988,第164页)。在涂尔干看来,“若没有词语,思想和概念都是不可能存在的。语言不仅是思想的外表保护层,而且也是它的内部架构。语言并非仅限于在思想形成时去表达它,而且还有助于创造它。”(E·杜尔干,1999,第78页)语言作为高校机体文化资本,可见于大学(学院)名称的使用、坚守和传承。在当下欧美大学中,对传统名称的坚守,以施行学院制的剑桥大学最具特色。在31个学院中,大部分都称为College,但是成立最早的皮特学院,至今仍称为House,另有三所学院仍称为Hall,分别为休斯学堂(Hughes Hall)、克莱尔学堂(Clare Hall)和三一学堂(Trinity Hall)。在克莱尔学堂之外,还有克莱尔学院(Clare College);在三一学堂之外,还有三一学院(Trinity College)。在美国大学中,创办于殖民地时期的威廉玛丽学院,以及麻省理工学院、加州理工学院等,至今仍坚守着自己的校名(College或Institute),没有更名为大学(University),也是对机体文化资本传承与坚守的最好明证。这无疑与当下我国高校频繁更名以及学院升格大学的风潮,形成了鲜明对比。

除无声的语言符号,有声语言同样属于高校无形机体文化资本的范畴,并同有形的机体文化资本一起,传达和呈现出高校的精神文化资本。据密歇根大学的官方网站报道,早在1947年的棒球比赛,抑或是在1950年的曲棍球(hockey)或橄榄球(football)比赛上,队员因身穿蓝色上衣(blue jerseys),激情观众在为球队加油时高呼“Go Blue” (The University of Michigan,2021)。久而久之,“Go Blue”成为密歇根大学的标志性话语,不但运用于运动比赛,而且也运用于学术演讲、各类庆典、录取通知书落款(Congratulations and GO BLUE!)。类似案例,还有诸如加州大学(伯克利)的“Go Bears”、康奈尔大学的“Big Red”等。除了包含词汇的话语口号外,即使是人们说话的腔调也能够成为高校的机体文化资本,其中最著名的莫过于为世人所熟知的“牛津腔”。除了人所发出的声音外,器物所发出的声音同样也可以成为高校的机体文化资本,譬如剑桥的钟声。金耀基先生写道:“我常常会忆起剑桥大学圣约翰书院的钟声,伍尔华滋说‘那钟声,一声是男的,一声是女的’。每次想到这里就不禁莞然而笑,真不能不佩服诗人的耳朵呢(金耀基,1995,第188页)!或许没有诗人的耳朵,或许不能听出钟声的阴阳,但是置身其中,也能感受到别样的历史共鸣。“这共鸣的情致,给予人无限的慰藉和振奋。”(肖鹰,2011)就这样,剑桥钟声伴随着文人墨客的无限遐思,将大学声誉远播远方。

故事、传说、传奇,甚至是校园神话等,都是高校无形机体文化资本的重要组成部分。正是这些故事的口口相传,乃至发展成为一种神话和信仰,为高校的知识品性蒙上了一层神秘面纱,使人们对知识殿堂充满了无限向往。电影《美丽心灵》就赋予了普林斯顿大学及约翰·纳什(John Nash)以传奇色彩。“可以说,《美丽心灵》就是普林斯顿大学的文化,没有文化的大学称不上是一流的大学。”(杨福家,2013,第119页)国外大学如此,国内大学亦然。在清华校园内,由那桐先生题字的清华学堂,镌刻了中文和拉丁文“行胜于言”的日晷,陈寅恪撰写碑文的王观堂先生纪念碑,用“BVILDING”这种老式拼法的科学馆和图书馆,以及工字厅背后那个曾经当过溜冰场的荷塘和殷兆镛书写对联的水木清华,都象征了传统与现代之间近乎无痕的衔接与转换。空间也是时间,时光流逝,从传统到现代,虽然已物是人非,但旧人与新人却同在一个空间中演出他们的故事(葛兆光,2000,第7页)。伯顿·克拉克认为,这些校园故事是高度选择性和夸张性的,因而并不总是精确。但它包含着重要的真理成分,是以历史现实为基础的。学院拥有一个传说并为传说所支配,这是对院校当前特征的共同理解。这些故事和传说,作为一种无形的文化资本,蕴含着很强的力量。有着丰富传奇的文化有助于组织转变为共同体,在情感上温暖着院校,给个人以归宿感。一个强大的校园神话,是储备在院校士气库中的资源,是困难来临时可以取出使用以应付困难的银行户头(伯顿·克拉克,1994,第92—94页)。可见,从校园故事,到校园传奇,再到校园神话,人们已经不再纠结于其精确性或科学性,而是不断补充和完善理想中的生存状态,从中汲取丰富的精神滋养,进而形成高校攻坚克难的强大动力。

(三)高校客体文化资本

布迪厄认为,“在客观化状态中文化资本会呈现出一些特征,这些特征只有放在与具体化形式的文化资本的关系中才能被定义”(布尔迪厄,1997,第198页)。换言之,高校客体文化资本之所以能够成为一种资本,是与高校的精神文化资本和机体文化资本密不可分的。不能够融入和反映高校精神特征的客体,不能代表和转换为机体象征符号的客体,是不能够称为高校客体文化资本的,只能属于高校经济资本的范畴。

1. 建筑设计类的高校客体文化资本

大学建筑是大学的历史、实力和办学理念的见证。当人们走访一所大学的时候,留下第一印象的往往就是它的建筑;而对大学的评价,也往往基于这第一印象。这恐怕就是大学建筑所呈现的魅力和力量。建筑物的气质,体现的是一种“场所精神”,大学校园就应该具有这种“场所精神”。大学与建筑是相通的,大学需要“建筑的眼睛”,大学建筑也同样不能缺少“大学的表情”。二者情理相通,虚实相鉴(邬大光,2009)。大学建筑、标志性场景等,之所以能够起到育人的作用,决不仅限于学生在大学学习期间的激励、引导和教化,还会影响学生毕业后的反思与感化,甚至会伴随毕业生今后的整个生命历程。剑桥学子约翰·考柏·波伊斯(John Cowper Powys)在回忆1891年父亲送他去剑桥大学时写道:“那些房子曾是中世纪的修道院,是我所见过的最让人充满历史幻想的古代遗迹之一。……那里屋宇错落,犹如一方深不见底的水塘,每当我在这里漫游,总是充满遐想,以至于忘记自己究竟想看什么了”(G.R.埃文斯,2017,第9页)。一定意义上,正是剑桥大学古老的哥特式建筑风格,使剑桥学子充满了无限遐想;也正是无数像波伊斯的学子不断阐释,使剑桥建筑风格影响着西方大学建筑的效仿和再造。

当代高等教育无疑正发生着巨大变革,这种变革也深深影响着大学建筑的设计。为适应学生数量猛增以及教育性质变化,新建大学需要设计各种新建筑并开拓建筑形式,建筑体系应反映这所大学希望实现或达到的目标或层次,大学应当认识到建筑作为教育机构的对外象征符号的价值和魅力。“教育本身是无形的,而建筑赋予其物质形态。”(马丁·皮尔斯,2003,第15页)建成于1874年的剑桥大学卡文迪什实验室,虽然在1974年迁往剑桥西区新实验室,但是老卡文迪什实验室的建筑,依然成为剑桥大学重要的客体文化资本。老卡文迪什实验室孕育了许多科学巨匠的重大发现,这里还流传着许多令人玩味不已的故事。在实验室的顶层楼面上,位于走廊深处的几个房间,便是射电天文学及相关诺贝尔奖的渊薮。在这里,“核物理之父”卢瑟福(Ernest Rutherford)曾告诉一个踌躇满志的青年研究员,只有当他能够把自己的发现,向当地鹰酒馆的女招待解释明白的时候,才可能值几文钱(艾伦·麦克法兰,2011,第177—179页)。总之,老卡文迪什实验室不但将高校客体文化资本展现得淋漓尽致,而且将高校无形的机体文化资本(故事)融入其中,从而当之无愧地成为剑桥大学现代科学发源地。

2. 雕塑碑刻类的高校客体文化资本

哈佛的校门很小,其中有一扇很小的校门上,镌刻的字很有文化内涵:校门的正面刻着 Enter to grow in wisdom(入门以增长智慧),反面刻着 Depart to serve better thy country and thy kind(离开以更好地回报祖国与社会)。校门与雕刻相映成趣,无疑反映的是一种大学精神。哈佛大学还有一个标志性雕塑,是一位脚穿金靴坐着的绅士,塑像下的基座上雕刻着三行字,分别为“John Harvard”“Founder”“1638”,这个雕塑是哈佛著名的“谎言塑像”。之所以称为“谎言塑像”,是因为:其一,雕塑本非根据哈佛本人形体而制;其二,约翰·哈佛也非大学的创办者;其三,哈佛大学并非创办于1638年,而是创办于1636年。“人们不禁要问,既然错了为什么还不更正这个雕塑的铭牌内容呢?学校的回答是:质疑的精神是哈佛一向秉持的,‘谎言塑像’提醒哈佛人,永远不要迷信传说中的权威,而要努力追求自己坚信的真理。”(杨福家,2013,第119—120页)可见,“真理”(Veritas)不但成为哈佛人所坚守的信条,“谎言雕像”也见证着哈佛人诠释真理内涵的精神。当人们如今走近哈佛雕塑时,便能一眼看出雕像左脚的铜靴已被触摸得异常明亮,可见雕塑不但成为哈佛人心目中的学术“图腾”,而且也成为社会大众心向往之的学术“圣物”。无独有偶,在耶鲁大学最古老的耶鲁学院(Yale College)里,也矗立着一位名人的雕塑,他就是1773届毕业生,号称美国历史上第一位间谍的内森·黑尔(Nathan Hale)(Phelps,2014,p.195)。尽管雕塑亦非黑尔本人,但这丝毫不影响耶鲁人乃至美国人对黑尔的崇仰之情。黑尔临刑前那句经典名言“我唯一遗憾的是,只有一次生命献给祖国”(I only regret that I have but one life to lose for my country),不但代表着独立战争期间美国青年人的反抗意志和爱国情怀,而且也代表着耶鲁人为追求“光明与真理”(Lux et veritas)矢志不渝的无私奉献和牺牲精神。

吴咏慧先生曾生动地记述了他在哈佛大学的一段趣事。为了探明“威德纳图书馆”(Harry Elkins Widener Memorial Library)前“哈佛中国同学碑”到底记载了什么,他索性爬到驮碑的怪兽背上,由此引来校警的盘问。该纪念碑据说是明清之物,乃“中国哈佛同学会”在1936年送给母校庆祝创校三百周年的礼物。碑文上刻有:“文化为国家之命脉。国家之所以兴也繇于文化,而文化之所以盛也实繇于学……”(吴咏慧,1998,第105—106页)纪念碑不但阐释了文化之于国家发展的重要意义,而且也回顾了哈佛与中国之间的学术渊源。传统中国的古典碑体,文采飞扬的异域碑文,矗立在因“泰坦尼克号沉船”而闻名的“威德纳图书馆”旁边,无疑更增添了纪念碑的符号性和神秘性。与“哈佛中国同学碑”相仿,耶鲁大学斯特林纪念图书馆(Sterling Memorial Library)前的“女人桌”(Women’s Table),同样也见证着中美高等教育的学术渊源。“女人桌”是林徽因的侄女林璎(Maya Lin)专门为母校设计的,上部是一大片椭圆形的黑色花岗岩剖面,中间有一个圆形孔,从这个孔里不断有水涌出。以泉眼为中心绕出一圈一圈的数字,每个数字旁边还标有一个年份,表示该年耶鲁在校女生的数目。靠近泉眼中心的数字是一长串的0,表示耶鲁建校之初没有招收女生。耶鲁直到1873年才首招女生,女人桌上的数字也从这一年开始发生变化。1969年耶鲁本科学院招收女生后,耶鲁的女生数量快速增加。到1993年女人桌落成,数字的序列也就此终止(王芳,2013,第77—78页)。数字序列虽然终止,但女性教育却在耶鲁依然延续。女人桌不但见证着耶鲁从保守走向开放,也见证着华人女性对耶鲁的学术贡献。

3. 其他类的高校客体文化资本

金耀基先生将大学有形的客体文化资本和机体文化资本,视作一种“隐藏的课程”(hidden curriculum),即一些课程以外的具有教育作用的景物与活动。一个基督书院的学生看到米尔顿(Milton)手植的桑树,岂能无动于衷?一个三一书院的学生住在牛顿的房间里,焉能没有一丝见贤思齐的激奋(金耀基,2001,第134页)?大学校园里的一树一木、一路一桥,只要是融入了历史名人的风雅趣味,融入了经久传颂的校园故事,融入了传承发扬的大学性情,都会从实体性的经济资本演变为神圣性的客体文化资本。据说,康德的生活非常有规律,他的每项活动,如起床、喝咖啡、写作、讲学、进餐、散步,时间几乎从未有过变化,就像机器那么准确。在他的故乡,至今还流传着一个故事:有着绅士风度的康德每天下午3点钟准时从书房出来,在居所附近一条林荫道上散步。由于他特别准时,以至于周围居民根据他散步经过各人门前的时间来校对钟表。一次,他因读卢梭的《爱弥尔》入了迷,不得不放弃每天例行的散步。这使得他的邻居们竟一时很不适应。他逝世后,这条小路被称为“哲学家之路”(伯特兰·罗素,2016,第440—441页)。除了康德的“哲学家之路”,被黑格尔、歌德、马克斯·韦伯、雅斯贝尔斯等人走过的海德堡大学的“哲学家之路”也同样闻名遐迩。重走“哲学家之路”,已经成为当今游历海德堡大学的必定选项,伴随文人骚客的不断渲染,本来平常的路也就表现出了不平凡性。在通往剑桥大学王后学院的路上,有一个中世纪的人行桥,这就是著名的数学桥。有传说这座桥乃牛顿所建,整座桥没有用一个螺丝。事实上,这座桥的设计者是艾特里奇(William Etheridge)。他想知道,木桥是不是可以不用任何钉铆建造,依然能维持屹立不倒。1749年艾特里奇和他的承包商——埃塞克斯(James Essex),证明了这是可能的。这座桥考验了王后学院好几个时代的学生,后来有位高才生把桥给拆了,拆桥的动机究竟是因为热爱科学还是恶作剧,始终没有定论,总之,结果是有本事拆桥,却没本事找出重新安装回去的正确方法。校方在无可奈何之下,最终还是用螺丝钉把桥连接回去(马歇尔·杰文斯,2019,第184页)。修复后的桥,因富有传奇故事,也同“哲学家之路”一样,成为剑桥大学的客体文化资本。

(四)高校制度文化资本

1. 高校外部制度文化资本

严格说来,高校从产生之日起,就受到来自外部权力部门的制度奖赏或规约。按照外部权力的类型,高校外部制度文化资本又可以划分为:宗教权力赋予型、世俗力量赋予型、法律法规赋予型和第三部门赋予型等四种主要类型。

所谓宗教权力赋予型,是指大学获得身份认证或特别权力是由宗教组织赋予的。这种制度文化资本类型,主要呈现在中世纪大学及后来的教会大学中。探寻大学称谓源流,需要首先从Studium generale(高级学校)这个拉丁文词汇入手。关于高级学校的含义,学者们强调的侧重点各不相同,瑞德-西蒙斯(Hilde De Ridder-Symoens)认为,它是经由教皇或世俗皇帝(很少)委任、拥有特权的高等教育机构。该机构一经认可,其教师和学生均可受到庇护,所授学位头衔可以超越城镇、教区、国家等地域限制而普遍有效,亦即“教授通行权”(Ridder-Symoens,1999,pp. 35-36)。换言之,在当时,只有那些经过教皇(或世俗皇帝)认可并赋予“教授通行权”的组织,才可以被称为高级学校,亦即后来的大学。所谓世俗力量赋予型,是指大学获得身份认证或特别权力是由世俗力量赋予的。这种制度文化资本类型,正如“教授通行权”部分由皇帝赋予的一样,是与中世纪大学相伴而生的,而且随着宗教权力不断式微,世俗权力逐渐加强,该制度文化资本日趋彰显。伴随大学民族化、法制化进程的加快,法律法规日益成为民族国家治理高等教育的重要方法和途径。传统上,英国大学的成立是以获得皇家委任状为标志的。严格说来,皇家委任状是一种世俗力量赋予型的制度文化资本,是以个人权威代替公共组织实施的公权力形式。即使是在当下,这种以个人权威代替公共组织发挥公权力的情形,仍不乏案例,譬如国家元首的指示批示、慰问信函、亲自造访等。从大学发展的历史进程来看,相对个人力量所赋予的制度文化资本,以政府为代表的集体权力所颁布的法律法规,无疑更加具有长期性、稳定性和普遍性。即使是在以保守而著称的英国,“红砖大学”(Red brick universities)时期成立的纽卡斯尔大学就不是通过获得皇家委任状,而是通过国会法案(Act of Parliament)获得独立大学身份的。这不仅表明政府立法在大学管理作用的日益加强,而且还为以后英国大学的成立,尤其是为“1992后大学”(Post-1992 universities)的成立奠定了制度基础(胡钦晓,2014)。除通过法律法规赋予大学相应的称号和地位之外,民族国家也竞相出台高等教育法律法规,赋予大学以程度不同的自治权,从而呈现出各具特色的高等教育系统。

宗教权力赋予型、世俗力量赋予型和法律法规赋予型的高校制度文化资本,其制度的建立和规约,是一种自上而下的权力运行模式,属于刚性权力的范畴。在高校外部制度文化资本中,还有一种自下而上或是同级横向联合,由中介组织生成制度的权力运行模式,属于弹性权力的范畴,这就是第三部门赋予型的高校制度文化资本。相对刚性的硬权力,弹性的软权力虽然没有外部强权力量的保障,但由于其制度更加容易得到制度约束者的广泛认同,反而更加容易得到实施和普及。众所皆知,在中世纪大学时期,博士和硕士学位,与教授的称谓一样,是没有高低之分的。中世纪以降,在多数国家里,学士之上仅有一种高级学位,譬如在英国大学中,学士之上仅有硕士学位;在德国大学中,学士之上仅有博士学位等。英属殖民地时期的北美地区,在长达两个多世纪里,学士以上只有硕士学位,而且这种学位是对本科毕业三年后的校友,在支付一定费用后便可授予的当然性(in cursu)学位,而非住校学习的挣得性(earned)学位。1858年,密歇根大学率先引进了挣得性的硕士学位;1860年,耶鲁大学按照德国模式设立了哲学博士学位。在当时,硕士和博士并没有明显的层次差别。由此引来了孰高孰低的议论纷争。1900年,由14所著名大学组成的美国大学联合会(AAU)正式宣布哲学博士成为学位层级中的“金本位”(胡钦晓,2010)。自此以后,才真正形成了“学士—硕士—博士”梯次性的学位授予制度。由第三部门制定的学位分层制度,有力促进了美国高校发展和人才培养的多样化,博士金本位制度无疑有效避免了学位发展中的混乱和无序。学位分层制度,一定程度上促进了美国高校群体的迅速崛起,同时也为世界范围内的他国高等教育所借鉴。

2. 高校内部制度文化资本

自中世纪始,拥有一定自治权力是大学的基本组织属性。如果说在当时,大学自治还主要局限于外部力量赋予的罢课权、迁移权、司法权等生存权力,到了19世纪初期,伴随德国大学教授治校的广泛推行,由大学独立制定的规章制度,逐渐推演到高校学术治理层面,并日益成为影响大学发展的重要文化动力。一定意义上,也正是高校多样的内部制度文化资本,才使得高校间发展能够突破时代和地域限制,呈现出千姿百态的治理样式和结果。根据制度生发的主体来源,高校内部制度文化资本又可以划分为魅力引导型、民主平等型和权威规划型等三种主要类型。

所谓魅力引导型,是强调高校制度的形成和实施,主要是基于教授个人的学术魅力。这一制度类型以19世纪德国大学的讲座教授制最具代表性。早在中世纪,教师授课的座椅(Cathedra) 事实上就隐喻着讲座教职(Professorial Chair),它代表着对学术声望的追寻。教师讲座所在,也是学生聚集之处,这无疑有效促进了中世纪大学的产生和发展。16世纪中叶,德国大学率先将教师讲座,转变为讲座教授制。18世纪以后,在政府推动下,德国大学更加强调讲座教授的卓越才能,换言之,只有那些已经建立起世界性学术声望的学者,才能够担任讲座教授。讲座教授任命的惟一标准是有价值的著述、理性的作品以及突出的教学。讲座教授制的发展完善,为19世纪德国大学的辉煌创造了坚实根基,同时也使讲座教授制产生了广泛影响,经由德国传向法国、意大利、西班牙、葡萄牙和英国,并波及亚洲、非洲以及拉丁美洲等世界各地的大学(胡钦晓,2010)。19世纪,数以万计的美国学生前往德国留学,返回后结合本土实践,探索出了一条独特的高等教育发展路径。讲座制并没有在美国大学生根,而是以“学系制”取而代之。美国学者思温(Charles F. Thwing) 认为,虽然说原因多样,但是缺少声望卓著、成果丰硕的讲座教授,不能不说是一个重要因素(Thwing,1928,p. 126)。相对讲座教授制是以“学术寡头”为代表的组织制度设计,“学系制”作为大学内部的组织治理体制,则表现出更为明显的民主性和平等性。

严格说来,无论是魅力引导型还是民主平等型,都主要是以教师为主体的制度设计。事实上,伴随高校组织日趋复杂化、科层化,校长作为组织运营的领路人,在大学内部制度设计中,发挥着越来越重要的作用。这其中又以美国大学校长(Present)的治理权威最为突出。既不同于具有宗教色彩、以英联邦国家为主的大学校长(Chancellor),也不同于具有教授治校色彩、以欧洲大陆国家为主的大学校长(Rector),美国大学校长因其董事会选举的代言人,而被称为美国大学治理的首席执行官(CEO)。因此,由校长主导制定的高校内部制度,可以称之为权威规划型的制度文化资本。1890年9月18日,威廉·哈珀(William Rainey Harper)在接受芝加哥大学首任校长后,在日记中写道:在从芝加哥返回的路上,我在脑海中就对芝加哥大学创建勾画了一个独特而全面的计划,我坚信这将使这个国家的学习产生革命性的变革(Lee,2008)。在洛克菲勒(John D. Rockefeller)大力资助下,哈珀在原有两所旧机构的基础上,对新建芝加哥大学进行了大刀阔斧的改革。大学共分为五个主要部门:“大学本部”“大学推广部”“大学出版社”“大学图书馆、实验室和博物馆”和“其他附属机构”。从某种意义上说,这个详细而清晰的大学组合设计,代表了将现代工业联合的效率和专业化引入美国高等教育界的一种尝试,不但影响广泛、意义深远,而且富有传奇性,既代表着大学管理的崭新理念,也代表着美国大学的崭新类型(Brubacher & Rudy,1997,p. 185)。1891年,哈珀还在美国高校中首创了学季制(Boyer,2013),在本科生学院中设立了“初级学院”(Junior College),而初级学院直接成为美国后来社区学院(Community College)的制度蓝本。一定意义上,芝加哥大学之所以能够在成立不久,就很快进入到美国著名研究型大学的行列,与哈珀所推行的内部治理制度密切相关。事实上,回顾世界高等教育发展史,一所大学之所以能够异军突起、声望卓著,往往与特定时期的大学校长治理理念及制度密切相关,譬如哈佛大学校长艾略特(Charles William Eliot)所推出的选修制,柏林大学校长费希特(Johann Gottlieb Fichte)所推出的哲学博士制度,北京大学校长蔡元培所推出的“废科设系”制度,等等。这些大学制度无一不成为大学崛起的文化力量,同时也成为大学丰厚的制度文化资本。

(五)高校文化资本的测度

1. 高校文化资本难以精确测度

不同于高校经济资本,可通过精确的货币进行测算、衡量和交易,高校文化资本是极难通过仪器、数据、公式等,进行精确测量和估算的,而且在一般情况下,也很难通过货币的形式进行直接交易。即使能够进行交易,其蕴含的精神文化价值在交易后,也往往会随着拥有者的更换,而随之递减甚至是消匿。譬如,将哈佛大学的哈佛雕像、威德纳图书馆迁移至普林斯顿大学,将耶鲁大学的内森·黑尔雕像、“女人桌”迁移至哈佛大学,将剑桥大学苹果树、“数学桥”移植到牛津大学,等等。由此可见,高校文化资本的难以精确测量,归根结底源于高校精神文化资本的难以测量。

精神文化资本是一种隐含的嵌入式资本,所谓隐含的,是强调精神资本的无形性;所谓嵌入的,是强调精神是嵌入到组织记忆和机体深处的。除客观物品外,机体性情、正式制度之所以能够成为文化资本,无不与精神性情密切相关。换言之,其他文化资本都要指向精神文化资本,不能够嵌入组织的精神、思想、意识、气质、性格的机体、客体和制度,都不能够称为机体文化资本、客体文化资本和制度文化资本。譬如制度文化资本,只有法令法规得到信念的支撑时,才能与现实取得关联。理念是很难仅仅通过立法的形式,就可以转变为现实的。它们必须由那些担负着实现理念职责的人,去理解,去珍视,去追求(爱弥尔·涂尔干,2003,第9页)。在中国近代,西方的器物技术已经被中国普遍采用而相当现代化了,西方制度也已经被中国陆续模仿而部分现代化了,但是西方的思想行为却很少为中国接受,这就形成了中国文化的“脱序”(或失调)的现象。它一方面形成了器物技术与思想行为的“脱序”,坐最新式汽车的人,不肯遵守交通规则,穿最时髦西服的人,满脑子是三家村思想。另一方面,形成了制度与思想行为的脱序,立宪政府成立了,但“作之君,作之师”的观念还根深蒂固,最新的学术制度设立了,但讲的还是金木水火土,内圣外王那一套(金耀基,2010,第127—128页)。无论是器物层面,还是行为层面,乃至制度层面,我们都可以通过移植而获得,但是,如果思想和精神层面不能够真正发生转型,也很难将器物转化为自身的客体文化资本,很难将行为转化为机体文化资本,很难将制度转化为制度文化资本。

2. 高校文化资本可宏观衡量

高校文化资本虽然很难精确测度,但并非完全不可衡量。知识品性是衡量高校文化资本多寡的核心尺度,这主要是源于高校组织的特性,亦即高深知识性。这就要求高校四种文化资本,都要紧紧围绕“知识品性”,聚焦于培养人才、发展科学和服务社会等大学职能的良性运作。一个以营利为目的的“学店”,无论具有多么坚韧的创业精神,多么响亮的口号话语;无论设置多么奢华的礼仪场馆,具备多么严格的规章制度,这样的组织机构甚至都不能被称为高校,遑论高校文化资本的多寡了。就大学群体而言,也可以从知识品性层面,对其文化资本拥有量进行基本判断,那些致力于精英人才培养和科研创新的研究型大学,要比单纯致力于人才培养的教学型大学,一般会拥有更为丰厚的文化资本;那些以知识为业、享有较高学术自由和自治的大学,要比官僚色彩浓厚、较少学术自由和自治的大学,一般会拥有更为丰厚的文化资本,等等。

“测量文化资本的最精确的方法,就是把获取收益所需时间的长度作为测量的标准。”(皮埃尔·布迪厄,1989,第8页)尽管布迪厄是在个体层面,对文化资本的测量进行论述的,但一定程度上,组织层面上的文化资本测度也具有相似性。一般来说,办学历史越是悠久的高校,其拥有的文化资本就越为丰厚;反之办学时间越短的高校,其拥有的文化资本就会相对单薄,特别是在高校机体文化资本和高校客体文化资本方面,更是表现的尤为明显。譬如,相对“红砖大学”“平板玻璃大学”和“1992后大学”,中世纪形成的牛津大学和剑桥大学的文化资本就更为丰厚。但是,由于组织和个体的不同,在许多情况下,以时间为维度的测量方法并不必然奏效。譬如在高校精神文化资本和制度文化资本方面,尽管是在较短时间内成立的高校,极有可能在一开始就高点定位,提出崭新的、前沿的办学理念和制度化设计,从而使大学在运营不长时间内,就拥有了丰厚的文化资本,成为众多高校效仿或借鉴的对象,威廉·哈珀领导下的芝加哥大学,就是一个鲜明案例。

衡量高校文化资本的多寡,还要看四种文化资本间是否存在断裂。正如在文化资本的概念界定中所分析的,高校四种文化资本类型是一个相互链接、相互关照的有机整体,其中精神文化资本居于核心位置,对其他类型的文化资本发挥着统摄作用。如果四种文化资本之间环环相扣、相互印证,我们就可以说,这所高校的文化资本较为丰厚;如果四种文化资本之间发生断裂甚至抵触,我们就可以说,这所高校的文化资本较为浅薄。具体而言,衡量一种精神性情、趣味是否属于高校精神文化资本,就要考察该性情、趣味是否能够获得官方和(或)校方的认可,是否将这种精神嵌入到师生的日常行为,是否具有标志性和神圣性的客观物品支撑,否则就会形成空洞无物的精神妄想;衡量一种行为是否属于高校机体文化资本,就要考察该行为是否反映了高校持久的、长期的精神性情、趣味,是否获得官方和(或)校方的认可,否则就会形成表里不一的表演作秀;衡量一个客体是否属于高校客体文化资本,就要考察该客体是否反映了高校长期形成的办学精神和理念,是否得到官方和(或)校方的制度化认可,否则就会成为拙劣模仿的冒牌赝品;衡量一种制度是否属于高校制度文化资本,要考察该制度是否符合高校的理念、性情、趣味,是否表现在师生的日常行为之中,是否具有客观物品进行支撑,否则就会形成流于纸面上的虚假摆设。

五、高校文化资本的基本特征

(一)价值增殖性

高校文化资本首先是一种资本,因此与高校经济资本、高校学术资本和高校社会资本一样,价值增殖性是其首要特征。在这里,理解价值增殖性需要注意两点:其一,该价值不能仅理解为金钱意义上的经济价值,还包括无形的文化价值和社会价值等。但无论文化价值还是社会价值,都可以在一定程度上转换为经济价值。同时,这种价值增殖也并不必然体现为单向度的“增加”,还可以体现为通过降低成本、提高效率,或者是因资本稀缺而达到“间接增殖”的效果。其二,一般情况下,文化资本的增殖性是通过转换而完成的。在这里,强调“转换”而非“交换”,就是强调这种价值增殖可以不通过拥有者的更替,而产生价值增殖。正如文物一样,并不必然要通过交换而实现价值增殖,而是可以通过自身的历久存在而增殖。当然,这种转换除了文化资本的内部转换外,还包括文化资本与经济资本、学术资本和社会资本等相互之间的转换,进而实现价值增殖。譬如,大学可以通过将校徽、校训等Logo印制在商品上出售,从而提高商品的实际价格,进而实现文化资本转换为经济资本;通过高校精神文化资本激发师生的学术创新动力,进而实现文化资本转换为学术资本;通过高校客体文化资本或机体文化资本,促进大学外部网络关系的扩展,以及促进大学内部网络关系的团结,进而实现文化资本转换为社会资本,等等。

作为物品的高校客体文化资本,其价值增殖性并非主要在于它的有用性。在马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)看来,许多物品之所以有价值并不是因为它多么有用,或者不可缺少而难以得到。那些受到重视的物品,是一种经济上的“畸物”,因为过于精美、巨大、脆弱,或者装饰的价格太高,反而没办法实用了。但也正是因为这样,它才具有了巨大的价值(布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基,2009,第123页)。一定意义上,高校客体文化资本都可以看作是高校拥有的文物。在当下中国大学校园内,许多传承自近代教会大学的建筑遗存,除了继续用于教学科研的场所外,更大意义上,已经成为辨别大学身份的重要标志或符号,成为大学引以自豪的重要组成部分。作为语言的机体文化资本,其重要价值早已为哲学、社会学、人类学、管理学等众多学科领域所关注。在中世纪,如果没有拉丁语的使用,大学国际性是不可能形成的。可见,语言作为高校机体文化资本,所体现的不仅仅是价值增殖性,而是更为重要的不可或缺性。进一步来讲,如果在当时没有拉丁语的普遍使用,人们甚至很难想象中世纪大学是否能够顺利产生和发展。虽然我们已经无从考证“牛津腔”究竟是何时演变形成的,但它与牛津大学的紧紧相连,早已使其演化为一种学术和身份的象征,进而使大学及其师生受到世人普遍的礼遇和尊崇。“Go Blue”究竟应该如何翻译,至今仍纷争不断,但是它作为密歇根大学(安娜堡)的独特话语,早已为师生和校友打下深深的感情烙印。无论是在运动场上,还是在募捐会上,一句“Go Blue”,既可使运动员奋勇争先,也可使广大校友慷慨解囊。

在高校发展中,相对客体文化资本和机体文化资本,精神文化资本和制度文化资本所发挥的价值和功用往往更为持久和显著。精神文化资本的力量是巨大的,但往往更需要相应的、强制性的制度文化资本为依托和保障。众所皆知,1968年前后,是美国高校普遍发生骚乱(Revolt)的年代,不少高校在骚乱中一蹶不振甚至走向湮灭。与其他高校一样,20世纪60年代末的维思大学(Wesleyan)同样遭受着骚乱的动荡,其中,校园内的种族冲突甚至被《纽约时报》称为“维思大学内的两个国家”。为了扭转割裂和冲突,大学特意为黑人设立了剧院和艺术节,开设了关于黑人历史和文化的课程。有超过20名黑人被任命为教师,在管理职位中设置了一个黑人副教务长,成立了一个非裔美国人研究所,一幢历史建筑由白人约翰·卫斯理(John Wesley)命名,改为黑人领袖马尔科姆·艾克斯(Malcolm X)命名。在伯顿·克拉克看来,当维思大学面临冲突和困境时,组织性格为其迅速恢复提供了丰富库存。在冲突中,这所大学正是利用其关键的道德资源而非资金化解了危机。最终,大学中的多数人相信,针对少数族裔的政策是正确的,值得为此付出代价(Clark,1973,pp. 374-381)。换言之,面对骚乱,维思大学正是坚持了“无宗派”和追求“质量特色”的办学理念,在充满道德关切的组织性格引领下,通过一系列内部制度文化资本的保障,使学生种族之间的冲突得到化解,也使大学师生在认识和行动上达到一致,并最终使大学度过组织发展的危机。一定意义上,这种“丰富库存”既是维思大学精神文化资本的具体体现,又是维思大学制度文化资本的生成土壤;骚乱中设计的少数族裔政策,既是维思大学精神文化资本价值生成的保障,也是大学制度文化资本发挥作用的直观展现。简言之,没有精神文化资本的丰富库存,维思大学不可能设计出系列的制度文化资本;没有系列的制度文化资本保障,维思大学精神文化资本的库存也很难发挥作用。

(二)历史时空性

相对高校经济资本,高校文化资本表现出更为突出的历史时空性。现实世界中,无论一夜暴富者,还是骤然一文不名者,均不乏案例。相反,文化不可能与其自身的历史割断,也不可能一夜产生。发展文化,需要人们花费时间一起交流,共同面对不确定性,并采取相应的行动策略。一个特别的文化必然缘起于特定的历史(Trice & Beyer,1993,p. 6)。伯顿·克拉克认为,在许多国家里,纯年龄是高校神圣象征的主要来源。这种院校的历史感是“新大学”不可能具有的。院校部落中的年长者要比年幼者拥有更多的文化,它们从过去长期的历史经验中吸取了象征,包括使其地位和权力合法化的意识形态(伯顿·克拉克,1994,第96—97页)。回顾中外大学发展史,单纯从产生时间上,就不难判断出高校文化资本存量的多寡或优劣。在同一个国家内,院校历史梯次感表现最为突出和强烈的,莫过于英国大学群体。以灰白石料建筑为特色的牛津大学和剑桥大学(传统大学),以红砖建筑为特色的利兹大学和利物浦大学(红砖大学),以钢材、混凝土和平板玻璃建筑为特色的约克大学和沃里克大学(平板玻璃大学),以各类建筑纷繁杂糅为特色的“1992后大学”(新大学),仅从外观就能判断出各类高校产生的历史年代、学术地位以及文化资本的存量。

一个国家或地区的先发大学,往往占据着文化资本存量的天然优势。但是,这并不意味着后发大学在文化资本构建中无能为力。一切过往皆为历史,任何一个组织的成功背后,都有一段虽然算不得辉煌,但也确实非同寻常的历史。每一部组织史,都有几个关键性人物和一些影响深远的事件,为后来人以正式文本,或者以口诵甚至传奇、传说的方式传承下来,成为组织所拥有的一笔丰厚、不可剥夺、弥久愈新的文化资源,甚至被视为组织特色的一种标识和象征(阎光才,2002,第141页)。历史传承对大学文化资本的发展至关重要,空间布局对大学文化资本的呈现同样不可或缺。质言之,无论是从历史发展来看,还是从空间布局来说,能否积极回应时代品味,能否充分展现特定的组织品性,能否吸引时代人的向往和追求,都是文化资本能否得以顺利构建和积累的关键因素。事实上,品味的有无或高低,与客体的实际价值并无直接关联。在芝加哥大学哈珀纪念图书馆老楼的外墙上,可以看到一块与众不同的石头镶嵌其中。这是为了纪念与芝加哥大学同名、且为其前身的一所教会学校。该校在1886 年因财政困难而倒闭(邬大光,2019)。需要特别说明的是,新建芝加哥大学并没有因这块石头,甚至是因校名的重复,而将自己的办学历史前移至1856年,这无疑表现出其高度的文化自信。但同时,这块石头也印证了新建芝加哥大学对传统的充分尊重和礼遇。因此,这块看来“不值钱”的石头,一定程度上折射出芝加哥大学的文化品格,从而成为芝加哥大学客体文化资本的一个部分。这种跨越 “时空距离”的文化传输,使这块石头的象征意义和价值具有了“延伸效力”(约翰·B.汤普森,2019,第14—15页)。因此,高校文化资本的历史时空性,既可以表现为历史、时代和空间的多元叠加,也可以表现为历史、时代和空间的自成一体,还可以表现为历史、时代和空间的跨越延展。

(三)动态可塑性

“文化是一个生生不息的运动过程。”(张岱年,方克立,1994,第9页)从文化的动态可塑性,可以推演出高校文化的动态可塑性,并进而得出高校文化资本的动态可塑性。这种动态可塑性,可因历史演变或时空转换而形成;也可因行动主体变换及其思想、意识和情感等变换而生成。从历史演变或时空转换来看,没有什么文化是完美无缺的,也不要指望所有人都照搬照用。组织为了发展,必然会吸收新的元素(Trice & Beyer,1993,p. 6)。剑桥大学自中世纪产生,就奠定了坚实的人文主义传统。彼时,科学教育极难进入剑桥的关注视野,这种情况一直延续到18世纪末。及至19世纪初,剑桥人觉醒了,开始正视科学教育。1859年,剑桥之子达尔文发表了石破天惊的《物种起源》,引起了学术界的震动。19世纪70年代,剑桥的卡文迪什实验室建成,象征着剑桥“科学教育”史上的里程碑,也象征着剑桥性格与教育制度大转变的开始。自此以后,剑桥在人文传统之外又加上了日渐有力的“科学传统”(金耀基,1995,第73—74页)。正是历史时空的演变和转换,锻造了剑桥人文与科学并举的组织性格,生成了剑桥文化资本的动态可塑性。此外,行动主体及其思想、意识和情感的变换,同样可以形成高校文化资本的动态可塑性。众所皆知,哈佛大学校长艾略特是本科教育“选修制”(elective system)的开创者。在金耀基看来,艾略特的眼睛是往德国看,而他的继任者罗威尔(Abbott Lawrence Lowell)的眼睛则是往英国看。罗威尔修正了艾略特的完全自由选修制,施行了全新的“集中和分配”的课程选修制,并辅以“院屋制”(house system),为哈佛学子提供了一种“隐藏的课程”(hidden curriculum)。1933年,柯南特(James Bryant Conant)继任哈佛校长后,又在艾略特和罗威尔的基础上,提出了名著选修和通识选修,倡导“通识教育”(general education)的育人理念,并深信教育的宗旨是培养自由人(金耀基,1995,第88—89页)。可见,正是因为行动主体及其思想、意识和情感的变换,哈佛“选修制”作为一种高校制度文化资本不断发生着再造与型塑。

高校文化资本的动态可塑性,要在“变”与“不变”之间掌握适度均衡。无论何种高校文化资本,如果一直处于变动之中,就很难形成高校的优势和特色。同时,高校文化资本也不可因循守旧、抱守残缺,否则就会产生不可避免的负面效应。譬如,在中国近代大学中,圣约翰大学早期曾经通过重视英语教学而得到迅速发展。早在1881年10月,圣约翰便设立了英文部,从此开创了注重英语的传统。到了19世纪90年代中期,圣约翰的全部课程已基本使用英语教学。圣约翰提倡英语,提高了学校威望。圣约翰的学生虽然英语流利,但也因不谙本国语言,广受社会诟病。林语堂声称作为圣约翰的学生,他在20岁之前就已知道古犹太人约书亚将军吹倒耶利哥城的故事,可是直到30多岁才知道孟姜女哭夫以泪冲倒长城的传说。一度在圣约翰执教的颜惠庆也曾撰文批评该校只尚英语的风气,指出即使让四亿人熟练掌握了复杂的英语句法和韵律,也不会因此而拯救中国(徐以骅,1999,第156—158)。可见,英语作为高校机体文化资本,在圣约翰大学发展中起到了重要作用,但是坚持英语教学,不顾社会实际需求,不进行必要变革,这为圣约翰大学人才培养带来了不可避免的缺失。及至20世纪30年代,伴随爱国主义思想不断高涨,这种坚守英语教学的传统,以及由此而产生的非爱国品性,已经成为圣约翰大学生存发展的重要掣肘。1925年,五百余名师生同时撤离圣约翰,重组光华大学,一度使大学陷入困顿,就是最好的明证。

(四)集体传承性

布迪厄认为,个体意义上的客体文化资本是可以继承的。但是,这种继承不同于传承,继承的重点是得到实际的物质遗产,但不见得能够内化为文化资本。传承的重点是在得到物质遗产的基础上,将文化资本的品性加以推广和发扬,亦即所谓的家风传承。因此,在布迪厄那里,除了客体文化资本可以继承之外,具身文化资本和制度文化资本(能力证书等)都将随着行动主体的消亡而消亡。当然,在嫡长子继承制或世袭制的时代,子女既可以继承父辈传承下来的经济资本、社会资本等,也可以荫袭父辈传承下来的贵族头衔。一定意义上,这种贵族头衔就是一种制度文化资本。因此,我们在理解布迪厄文化资本的不可传承性时,要跳出布迪厄所处于的特定历史背景,将其放置于更为宏大的历史视野之中。

作为组织的高校,与个体有着诸多方面的不同,由此带来的是,高校文化资本的传承性,与个体文化资本的继承性存在显著差异。高校文化资本的传承性,首先表现为集体性。所谓集体传承性,是强调高校文化资本不是个体文化资本的累加,而是组织内部的个体与个体、个体与组织、组织与组织,以及高校组织与外部个体或(和)组织多元互动的结果。一般来说,集体传承有三种不同方式:其一是在传承的基础上进行创新,其二是默守陈规式的亦步亦趋,其三是革命性变革式的文化断裂,亦即不能传承。在传承的基础上进行创新,当然是最为理想的状态。但在现实发展中,后两种现象也不乏案例。最为经典的,莫过于19世纪德国、英国和法国高校文化资本的发展和变革。其中,以柏林大学为代表的德国大学属于第一种,追求纯粹科学(Wissenschaft)的精神文化资本,运用德语而非拉丁语进行教学的机体文化资本,通过习明纳(seminar)进行教学研究、创设哲学博士等制度文化资本,无不表现出德国大学在传承基础上的创新。与之相比,以牛津和剑桥为代表的英国大学过于保守,坚持绅士教育的培养目标,坚持人文统摄的学科地位,科学很难登入大学的殿堂;法国大学过于激进,把以巴黎大学为代表的22所传统大学全部取缔,新建了大学校制度,创立了以技术为统摄的高等教育理念,无论从形式上还是实质上,综合性大学在19世纪的法国不复存在。皮之不存毛将焉附,大学建制不复存在,遑论高校文化资本的集体继承性。由此不难看出,高校文化资本的集体继承性,绝不是高校自身能够全然左右的事情。因此,如何传承、谁来传承、传承什么以及能否传承,要受到政治、经济、文化以及社会等多种因素的影响和制约。就高校组织而言,主动传承那些有益于人才培养、发展科学、服务社会的文化资本,无疑是回应如何传承和传承什么的基本价值取向。但在现实中,高校文化资本的集体传承性,往往呈现出明显的路径依赖,而且越是学术卓著的高校,往往越是能够自觉传承良性的文化资本,越是学术不彰的高校,往往会深陷劣性文化资本的泥潭。

(五)内在依附性

文化具有高度的象征性和模糊性。一件事情往往象征着其他事情。因此,文化绝不是单一思想组合而成的铁板一块,而是冲突、歧义、悖论和困惑的混合体。当组织面临的环境愈加复杂化和碎片化,文化的模糊性就会愈加强烈(Trice & Beyer,1993,pp. 6-8)。一定意义上,正是文化的象征性和模糊性,才使文化资本呈现出内在依附性。戴维·斯沃茨(David ·Swartz)在比较经济资本和文化资本时指出,文化资本并非像经济资本那样是一种稳定或普遍的货币。从文化资本的积累可以通过批评与怀疑而被削弱的意义上讲,文化资本更加不稳定,在其代际传递的过程中会遭遇比经济资本更高的风险。虽然文化是一种资本形式,但是却不能像金钱与财富那样独立(戴维·斯沃茨,2006,第93页)。事实上,在高校多样资本中,学术资本同样具有依附性(胡钦晓,2021,第28页)。但是,学术资本与文化资本在依附对象上具有显著差异。与学术资本强调依附于具有创新性的著作、论文、发明、专利等不同,文化资本可以依附于任何物品之上;与学术资本强调依附于具有创新性的师生身上不同,文化资本还可以依附于管理者乃至校园内普通工勤教辅人员等群体之上;与学术资本强调依附于思想创新不同,文化资本更加强调依恋于传统和过往。

文化资本的依附性更多呈现出内在坚守性。哈佛向来以“纯学术”自我标榜,因此当年唯恐损毁良好的学术形象,而拒设“新闻学院”。从而导致原本想在哈佛设立新闻学院的赞助者,不得不投靠哥伦比亚大学。后来哈佛为了顺应时势之需,才勉为其难在1908年设立“商学院”。校本部似乎是为了与其保持距离,避免受铜臭气的污染,竟将其置于隔岸废弃的“新兵训练场”,让它自生自灭。哈佛的这种“学术情结”又可从另一事实获得印证:今天极为新闻从业人员推崇的“尼曼基金会”(Nieman Foundation)虽设在哈佛校区之内,却不直属于哈佛。这种尴尬的状况只有圈内人才能了然于心,外人则百思不得其解(吴咏慧,2009,第79—80页)。文化资本的依附性更多呈现出外部弥散性。普林斯顿大学第一栋校舍是拿骚楼。与哈佛大学的三面封闭式方庭结构,以及英国大学全封闭式方庭结构不同,拿骚楼两侧没有其他侧翼建筑,将学习与生活的各项活动均设计在同一幢楼中,这样的安排既高效又明智,也使得拿骚楼成为其他大学校舍的典范。从18世纪后半叶到19世纪初,众多学院纷纷模仿拿骚楼的建筑样式,如哈佛大学建于1762年的霍利斯楼,布朗大学建于1770年的大学楼,达特茅斯学院建于1784—1791年的达特茅斯楼,等等。拿骚楼的选址远离车水马龙的街道,楼前有一片宽阔的“乡村绿地”。这样一来,大楼象征性地远离了都市的尘嚣,同时也能以开放的姿态面对世界。拿骚楼的建成还促使了拉丁语中意为“土地”的“campus”一词,转而引申为了意指“美国大学校园”的名词(库尔森,2014,第79—81页)。文化资本的依附性更多呈现出多样普遍性。在金耀基看来,剑桥的教育,最有作用的恐不在“言”,住宿导师制是在言教之外还有“身”教,而剑桥的“心”教才是其真正精华。心教是每个人对景物的孤寂中的晤对,是每个人对永恒的刹那间的捕捉。剑桥的伟大之子,不论是大诗人或大科学家,对宇宙人生都有那种晤对与捕捉。剑桥的教育家似乎特别重视一景一物的营造,在他们看来,教室、实验室固是教育的场所,但一石一花的摆置和铺展,也都与“悟道”有关(金耀基,2001,第59页)。从哈佛、普林斯顿和剑桥的案例中不难看出,所谓高校文化资本的内在依附性,归根结底是强调精神文化资本的内在依附性。无论是哈佛的“学术情结”,或是普林斯顿的“高洁品质”,还是剑桥的“心教”与“悟道”,无不折射出这些大学追求卓越的高校精神文化资本。反过来说,哈佛大学拒绝新闻学院,远置商学院,悬置“尼曼基金会”;普林斯顿大学独创拿骚楼,设置乡村绿地,远离都市喧嚣;剑桥大学创建导师制,在言传身教之外,更重视教师的心教以及学生参悟等,这些行为、语言、建筑乃至制度,都是精神文化资本依附其上的结果。这也恰恰印证了在高校文化资本中,精神文化资本居于核心地位的理论推断。