当代古镇山水画创作研究

2022-07-15杨轹丹

古镇题材的山水画在如今的国画领域呈现出多样的发展趋势。但是如何在继承传统笔墨的基础上,创新性地表现出极具地域特色的古镇风光,是这类题材创作的关键所在。本文以福宝古镇为例,综合分析福宝古镇的地域以及民俗文化特征,结合笔者的创作实践,从笔墨语言、情感意境、空间构图等方面对自己的创作进行简要分析,从而得出古镇文化对当代中国山水画选材的意义。

一、福宝古镇的地域文化特征

(一)独特的自然环境

巴蜀地区的地貌以山地丘陵为主,所以造就了巴蜀地区水深崖险的自然环境和大山大水的磅礴气势,这也使得巴蜀人民独居匠心,在难于上青天的蜀道凭借勤劳的双手,开辟出一座座蕴含着民族智慧的古镇建筑群。位于四川合江县的福宝古镇,始建于元末明初,到明末清初,其已成为大漕河流域政治、经济、文化中心,是四川、云南、重庆交界地带的历史古镇、文化名镇、旅游大镇和商贸重镇,也是四川省十大古镇之一。福宝镇毗邻贵州赤水、习水两县,位于山区与长江的过渡地带,生态环境良好,被誉为国家级森林公园的门户。古镇民居则依山而建,随着山势的起伏而错落有致地排布在大娄山北脉的山脊上。

(二)丰富的人文内涵

福宝古镇还有着丰富的人文内涵。福宝古镇的兴起与庙宇文化的发展有着千丝万缕的联系,某种程度上说,它不仅是一个商贸中心,更是一个崇神的中心。在以前,附近的居民都会来此上香祈福,致使这里发展起集市,所以福宝古镇是“以庙兴场”。在福宝古镇多样的宗教文化中,道教占据着主导地位,佛教居次要地位,由此也就形成了“宫大庙小”的庙宇体制。这些庙宇是福宝古镇在经历了“湖广填四川”之后逐渐建立起来的,有供奉李冰的“清源宫”,道家供奉皇帝的“万寿宫”,以及供奉妈祖的“天后宫”等。由于后来宗教信仰的世俗化倾向和移民文化的渗入使得民间宗教信仰呈现多元化趋势,也就促成了福宝古镇“三宫八庙”的独特局面。除此之外,因为福宝古镇受贵州夜郎文化、四川巴蜀文化以及中原文化的交叉影响,展现出丰富且具有多元性的民族文化,又是大漕河流域的政治、经济、文化交流中心,所以自古就有许多丰富且独特的民间艺术形式,比如古乐吹打、灯戏、秧苗戏、猴子爬竿等。这些艺术形式也是福宝古镇丰富人文内涵的体现。

(三)古镇的建筑特色

福宝古镇的建筑属于典型的川南建筑风格,因为古镇坐落于山地,地形高差较大,所以建筑多以吊脚楼样式为主。古镇的建筑结构又以穿斗式木结构为主,这样便使得木制构架与粉白色的墙形成了鲜明的对比。穿斗结构将墙面分割出许多富有韵律感的块面,体现出古镇民居特有的建筑色彩。房屋都是沿河而建,且為了顺应地形的高差大多都采用了吊脚楼的形式,建筑群体组合也都因为川渝复杂的地势而呈现出巧妙多彩,又严谨朴实的特点。古镇吊脚楼的后部用木料或砖石为支撑,从街巷的正面去瞧仿佛只有一两层楼,但是街巷背面却悬在山脚六七层,即便是到了现在的重庆市中心,这样的景象也是随处可见,属于典型的川南建筑。其中比较著名的古建筑有回龙桥、惜字亭、德泰号盐铺等。

总的来说,福宝古镇建筑类型丰富,有住宅、宫庙、文坛、宗祠等多种建筑,整个古建筑群具有原生性、真实性、完整性的特点,是明清山地古镇建筑的实物见证。建筑群依山而建,顺水造屋,体现出中国提倡的“天人合一”的建筑理念,古镇呈现出以穿斗构架、悬山屋顶、青石板街道为风貌的建筑组群特色。在川渝地区,福宝古镇的建筑群组都十分具有代表性和川渝地方特色,凝聚了川渝先辈们的无穷智慧,使得大量的建筑学家前来考察。福宝古镇也因为这独具特色且数量庞大的建筑组群而成名。

二、以福宝古镇为题材的创作实践

(一)题材与意象

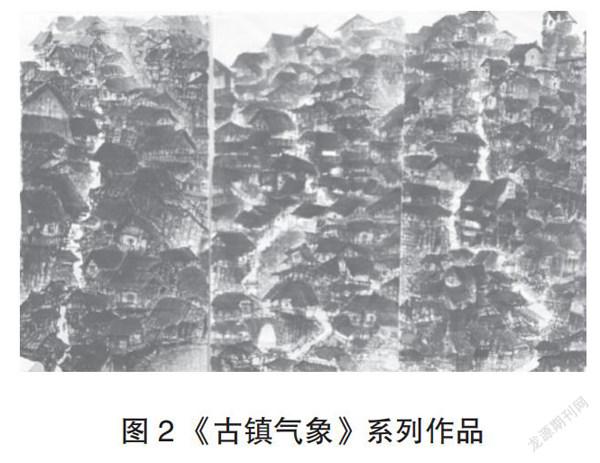

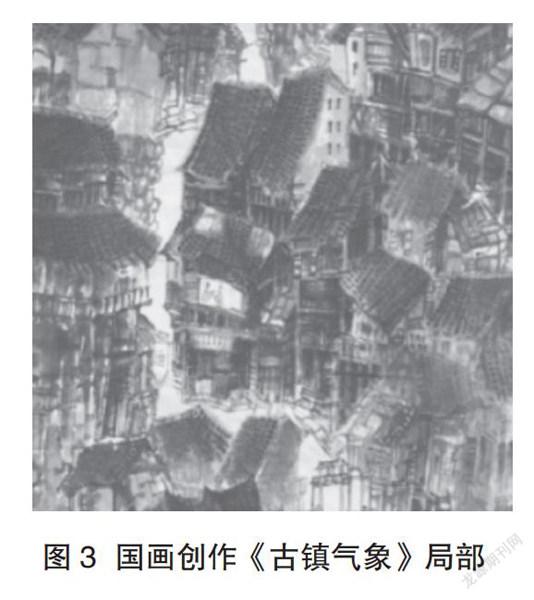

在题材方面,笔者选取了几处福宝古镇具有代表性的景点,比如回龙街、火神庙,等等,笔者在这些具有浓厚的生活色彩和人文内涵的街巷之中,找到了许多可供表现的物象。如下图所见,画面中的建筑就是借鉴了福宝极具川南特点的吊脚楼,墙面被木制的穿斗结构分割成黑白分明的格子状,这也是画面中最能够体现地域特征的符号语言。谢赫的“六法论”中就提到气韵生动、骨法用笔、应物象形、传移模写、经营位置、随类赋彩,至今被后人奉为山水画的准则。虽然题材主要是源于福宝古镇建筑,但是画面中并没有一处是直接照搬古镇原景的,而是通过对福宝古镇甚至其他川渝古镇景色的拼贴结合去得到最理想的画面呈现方式。因为作画者并不是看到什么画什么,而是画什么才选择去看什么。现实中的房屋为笔者提供了最基本的题材,而笔者通过“经营位置”让其成为画面中的意象,多个意象的拼接组合便构成了画面所要传达的意境。而意境的表达就是中国画与西方画最不同之处。山水画从唐代开始正式独立,宋代山水主要以描绘客观物象为主,就比如北宋山水,将形似放在首要位置,较少表达作画者的情感。到了南宋,山水画探索的便是细节真实和诗意追求的美学特色。比如马远、夏圭的山水,大都是在颇为精细且有限的场景和对象中传达出无限的诗情。而发展到元代,形似则迅速被放在很次要的位置,如元四家的山水,画面中则不仅仅是在描绘物象,还加入了画家自己的情感意象。笔者画面中也是对自己心中的意象进行描绘,而不是单纯的物象刻画。

(二)空间与构图

福宝古镇整个坐落在绵延起伏的山脊之上,且三面临河,在本地有着“一蛇盘三龟”的说法,古镇的房屋布局鳞次栉比,错落有致,看似无序实则井然有序,给笔者的创作构图提供了一定的启发。为了表现出房屋的错落关系以及地势起伏,笔者采用竖构图的形式,又选择了“三远法”中的平远法。平远法指从近山望远山,画面中有了“远”的意境才能“游”,远山可游,近山可居,从而使画面呈现出“可游可居的特点”。“可游可居”是中国山水画受道教文化影响而产生的一种审美境界,由北宋郭熙在《林泉高致》中正式提出。要求画家要在画面中构建出一种人与自然的和谐关系,即道家提倡的“天人合一”,使人既能“游”于其中,又能“居”于其中。“可游可居”的审美意境决定了中国山水以散点透视为主,且是一种线性的,律动的呈现形式。创作中蜿蜒的小路就提供了“游”的途径,使人的视线随着这条律动的线条一路往上走。画面构图呈现出一种流动感,与山水画线性用笔相呼应。

中国画的构图也非常讲究留白,留白是中国画最显著的特征之一。这种艺术方式承载着我们中国人丰厚的情感,是一种只可意会不可言传的美学效果。在笔者的三幅创作中,留白最明显的就是画面中蜿蜒的小路,第一幅的留白处理得不够好,线条太直没有什么变化。后面的第二张以及第三张效果相对好一些。绘画和音乐在许多地方都有共通之处,迂回的小路在画面上如同跳跃的音符一般,使得整张画面充满音乐的节奏感和律动感。

与留白形成鲜明对比的就是房顶的墨色。画面中的重墨都集中在房顶,所以对房顶的处理显得十分关键。因为画面中的房子比较多而且集中,所以很容易使房子画得雷同,笔者一开始的画面中就出现了这种问题。后来便搜集了很多古镇图片的资料,将房子与房子区分开,做到构图满密但不雷同。

(三)笔墨语言的呈现

笔墨语言的表达与呈现是中国山水画的关键所在,确定画面主题内容和空间构图以后,就是对笔墨语言的探索和尝试,这需要作画者不断地进行实验。在绘画工具方面,笔者尝试了半生宣、生宣以及麻纸等不同材质的宣纸进行实验,为了体现出墨色变化,笔者在画面中使用了宿墨进行表现。在技法方面笔者参考了何加林、方向等山水画家水墨意蕴浓厚的画法。

笔墨这一词最早出现在荆浩的《笔法记》中,荆浩的“六要论”即气、韵、思、景、笔、墨。关于笔墨,荆浩曾发出“吴道子画有笔而无墨,项容画有墨而无笔,吾当采二子之所长,成一家之体”的感慨。以此也表明只有笔墨语言在画面中达到一种和谐的关系之后,整个画面才能获得和谐,从而达到画家所要传达的意境。当代中国山水画包括城市山水画在追求整体的视觉效果的同时,必须立足于对传统笔墨的传承,否则就不能称之为中国画。黄宾虹先生之所以能够完成从传统到现代的成功转型,就是因为他投入了大量的时间和精力对传统笔墨及古典艺术精神进行研究和学习,从而找到了自己的绘画语言和独特的艺术风格,提出了“五笔七墨”。所以画面力在求经营位置、创新图式的同时,也要立足水墨基础,然后再走进生活,让笔墨与生活发生碰撞,获得一种立足传统的新式笔墨语言。笔者创作中的笔墨语言主要是学习和借鉴何加林的笔墨,有些地方还用到了宿墨去加强笔墨的变化。但画面中,比如房顶部分还是画得有些死板,没有控制好用墨,在笔墨方面笔者自认为进步空间还很大。

(四)情感与意境

随着中国城市化进程的不断加快,传统古镇存在的历史时段和当今的都市生活拉开的距离越来越大,成为一种逐渐被时代淘汰的生存空间,但古镇所包含的历史文化与人文情怀恰恰是弥补人们在高速建设的城市中所缺乏的情感和温度不可或缺的元素。川渝地区古镇文化浓厚,鳞次栉比的吊脚楼,极具地域特色的杆栏式建筑以及老式牌坊,都是川渝古镇的符号语言。在创作中,笔者不仅借鉴了福宝古镇的景色,中间还穿插了其他古镇的景色,比如四川十大古镇中的恩阳古镇以及雅安古镇等。

由于社会生活的变迁,不少文化生存的土壤不复存在,導致了文化的消逝。古镇文化就是其中之一。现在的许多古镇建筑以及古镇的环境保护还需要加强,许多古镇为了不被淘汰,选择大力发展商业街,将古楼改成商业建筑,导致现在许多古镇建筑都大同小异。如何在保护古镇特色文化的同时促进其经济发展,是需要我们进一步思考的。所以笔者以传统国画为表现形式去描绘川渝地区历史悠久的古镇群落,并努力通过笔墨将画面物象营造出一种新的意境,即一种闲适恬淡的古镇生活。本次创作所表现的情感则是一种在快节奏的,钢筋水泥搭建起来的城市生活下,对传统古镇文化的怀念与追寻。

三、结语

随着时代的发展,艺术与生活的关系也越来越紧密,中国山水画题材由此变得十分广泛。国画创作应遵循“笔墨当随时代”的古训,力求将传统笔墨与时代精神相结合,使中国画在时代变化中更好地继承和发展。古镇题材山水画也是城市山水画的一个分支,它表现出对民族精神以及地域文化的一种深度探索和追寻。当代古镇题材的山水画有广阔的题材去拓展和表现,除了川渝地区,还有烟雨如画的江南古镇、历史悠久的羌乡古镇,等等,而只有去亲身感受和体会当地的风俗特色和人文精神,才能够使作品既有个人风格又不会脱离现实生活,从而使传统中国画中那种超然的“山林精神”转变为对现实世界的人文关怀。

参考文献:

[1]李进.巴渝古镇聚居文化研究[D].重庆大学,2003.

[2]张点宇.中国写意山水画的传承与发展微探[J].美与时代,2021(12):46-47

[3]皮新菊.水墨写意山水画中的色墨关系[D].中南民族大学,2013.

[4]王京陶.浅析元代山水画的写意性[D].中央美术学院,2010.

[5]田鑫.李可染山水画艺术形式的独特美感[D].曲阜师范大学,2014.

(作者简介:杨轹丹,女,硕士研究生在读,四川师范大学美术学院·书法学院,研究方向:中国画)

(责任编辑 王瑞锋)