松辽盆地上古生界深层系展布特征

——来自综合地球物理资料的依据

2022-07-14袁永真裴发根王兴宇陈德元张明鹏

袁永真,方 慧,裴发根,王兴宇,陈德元,荆 磊,张明鹏

1.中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所,河北 廊坊 065000;2.自然资源部地球物理电磁法探测技术重点实验室,河北 廊坊 065000;3.江苏省有色金属华东地质勘查局814 队,江苏 镇江 212005

0 引言

松辽盆地是中国重要的油气产区,经过几十年的连续开采,接续资源严重不足,亟待开展新领域的调查研究工作.近几年开展的深层油气勘探,发现松辽盆地石炭纪—二叠纪地层具有巨大的油气资源潜力[1],应成为深部油气资源勘探的重要目标层系[2].多年来基础地质成果认为,松辽盆地的石炭系—二叠系(CP)遭受了区域变质作用,即便在C-P 发现油气也认为属于新生古储[3].随着油气基础地质调查与研究的开展,对C-P 的认识取得了发现与突破.在以上古生界深层系为目标的油气地质勘探方面,业内学者分别从构造活动与盆地性质、上古生界分布状况、油气资源潜力研究方面进行了不懈的探索,积累了丰富资料[4-14].原国土资源部油气战略研究中心开展的油气战略选区项目,利用地球物理勘查手段,对松辽盆地及周缘石炭系—二叠系油气地质条件进行了初步评价,认为C-P没有经历区域变质作用,并且层内发育多套烃源岩[15].松辽盆地外围多个中小盆地中发现“第一低阻层”之下存在“第二低阻层”[16-18],并且有向盆地内部连片的趋势[19],认为是晚二叠世林西组泥页岩类.井中化探分析表明C-P 具备生烃物质基础,进一步明确了C-P 油气地质条件与资源前景.油田部门于石炭系—二叠系也不断取得发现与突破.余和中等[20]利用钻遇变质岩探井的剖面,建立地震反射模型,在全盆地选取部分地震剖面进行地震解释,最后确定C-P 厚度.赵福海等[21]应用钻井、重磁、物性、地质和钻孔等资料,进行重电约束反演,开展综合解释,推测出松辽盆地的C-P底界埋深.总之,无论是在油气战略选区还是油气基础地质调查,盆地外围还是盆地内部,利用地球物理方法来揭示松辽盆地C-P 的发育情况是有效的.

虽然不同学者利用综合地球物理剖面资料对盆地内的C-P 发育情况进行了探究,但是松辽盆地的C-P发育情况还存在几个问题.一是盆地内的C-P 研究缺乏整体性,研究精度不够;二是现有的地球物理资料大多是以白垩系为目的层,下伏地层结构的信息通常缺失或信噪比低,并不能满足对C-P 地层研究的需求;三是受盆地内深部信息不足等影响,松辽盆地C-P 分布大多是利用重力资料(经过延拓、小波分解等处理方式)解释推断,松辽盆地是一个凹陷盆地,利用重力数据进行平面的数据滤波等处理,来获得石炭-二叠系的分布显然是不合适的.

本研究收集了盆地内的深反射地震剖面、重力、钻井、地质、测井、岩石物性等资料,在分析研究区综合地球物理资料的基础上,采用强约束“剥皮”技术-地震精细解释资料-测井数据多信息融合反演密度界面的方法获得了C-P 地层分布,分析地层分布特征,讨论上古生界盆地现今构造格局、C-P 地层特征的形成原因,为下一步石炭-二叠系的油气有利区划分及资源前景评价提供基础数据,为油气地质调查与勘探部署提供依据,为实现松辽盆地油气勘探的可持续发展提供保障.

1 区域地质概况

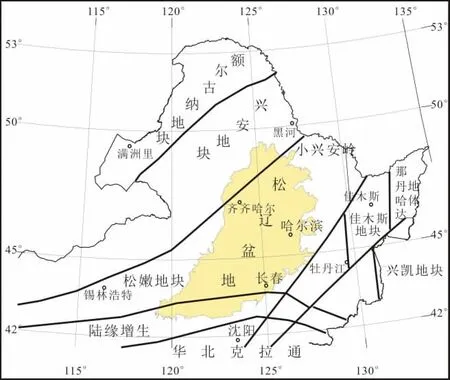

东北地区位于西伯利亚、华北、太平洋三大板块交汇处,松辽盆地是中国东北部的一个大型的中、新生代陆相含油气盆地,发育在松辽-浑善达克地块之上,西临兴安地块、艾力格庙-锡林浩特地块,东与佳木斯地块为界,南接华北克拉通(图1).松辽盆地在早古生代经历了复杂的开合旋回与构造-岩浆事件后,形成了相对稳定的块体,进入晚古生代后,研究区进入了盖层演化阶段.从晚古生代开始,总体呈现南海北陆的构造格局[19].古地理研究表明,研究区晚石炭世—二叠世沉积环境是一个规模巨大、南与古亚洲洋相连的海相沉积盆地,到二叠纪末整体向南敞开,向北逐渐变窄.同时晚石炭纪—早二叠世陆内裂谷的发育形成了规模巨大的近东西向的海盆,其沉积作用持续到中二叠世[23].晚二叠世初期,裂谷由伸展转向闭合,沉积环境逐渐由海相过渡为海陆过渡相,最终成为近东西向的大型陆相沉积盆地[24].早三叠世之后,古亚洲洋构造域演化进入尾声,滨太平洋大陆边缘构造作用逐渐加强.盆地经历了晚印支运动的强烈挤压作用后,转入造山后期的应力松弛阶段,地幔热物质上涌,使盆地经历了初始张裂阶段、沉积断陷阶段、沉积萎缩期、拗陷阶段、沉积构造反转等复杂的构造演化,形成了现今的盆地构造格局.

图1 东北地区大地构造图(据文献[22]改编)Fig.1 Geotectonic map of Northeast China(Modified from Reference[22])

从盆地内钻遇前古生界的探井可知,前古生界变质程度较高,岩性主要为花岗片麻岩、片麻状花岗岩、片岩类等.下古生界以绢云母片岩、绿泥石片岩、石英片岩、绿泥石千枚岩为主.上述地层中见有加里东期杂色花岗岩.下石炭统主要为海相沉积,岩石受到轻微变质.上石炭统本巴图组岩性主要为砂砾岩、粉砂岩、粉砂质页岩及深灰色灰岩.上石炭-下二叠统阿木山组岩性主要为碳酸盐岩,中部和下部有少量砂岩、粉砂岩及泥岩[25].下二叠统寿山沟组为一套滨浅海相陆源碎屑岩沉积夹薄层泥质灰岩,主要的岩石类型有含碳屑粉砂质板岩、岩屑长石石英砂岩、薄层泥灰岩、砂屑灰岩及纹层状灰岩等.下二叠统大石寨组为一套海相火山岩夹碎屑岩建造,岩性组合为流纹质角砾岩屑玻屑凝灰岩、流纹质晶屑玻屑(细)凝灰岩.中二叠统哲斯组岩性主要为浅海相砂岩、粉砂质泥岩和生物碎屑灰岩类,是研究区上古生界重要的潜在生烃层系.上二叠统林西组为一套陆相湖盆类复理石碎屑沉积,岩性组合为巨厚层暗色泥页岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩和细砂岩,其中半深湖—深湖相厚层暗色泥岩发育,是上古生界重要的潜在生烃层系.盆地外围扎鲁特盆地的陶海营子剖面暗色泥岩总厚度为126.9 m,单层最大厚度为67.5 m,钻遇林西组的鲁D1 井的沉积相显示为半深湖—深湖相.突D2 井钻探过程中发现厚层暗色泥岩的生烃潜力好,且有机质丰度为中等—好.

2 综合解释方法

2.1 解释思路

为约束非震资料处理解译,优选出多条横跨松辽盆地、具有C-P 地震反射信息的地震剖面,针对地震剖面进行精细的处理、解释,并将其结果应用于重力数据的反演,从而获取松辽盆地内石炭-二叠系展布特征.主要分为以下几个步骤:分析总结物性特征—中生界底界面识别—约束条件下重力“剥皮”处理—获得石炭-二叠系地层重力异常—石炭-二叠系地层底界面判别与综合解译—强约束条件下的重力三维反演.

2.2 物性特征

多家单位在盆地内开展了大量的物性调查研究工作,形成了比较丰富的岩石物性资料,包括岩石密度、磁化率、电阻率(井旁MT、测井曲线等)等资料[26].近年来,以上古生界为目的层,在松辽盆地外围采集并测试了1 199 块岩石物性标本;以中生界为目的层在松辽盆地外围采集并测试了3 390 块岩石物性标本;在盆地内收集钻井数据382 口.

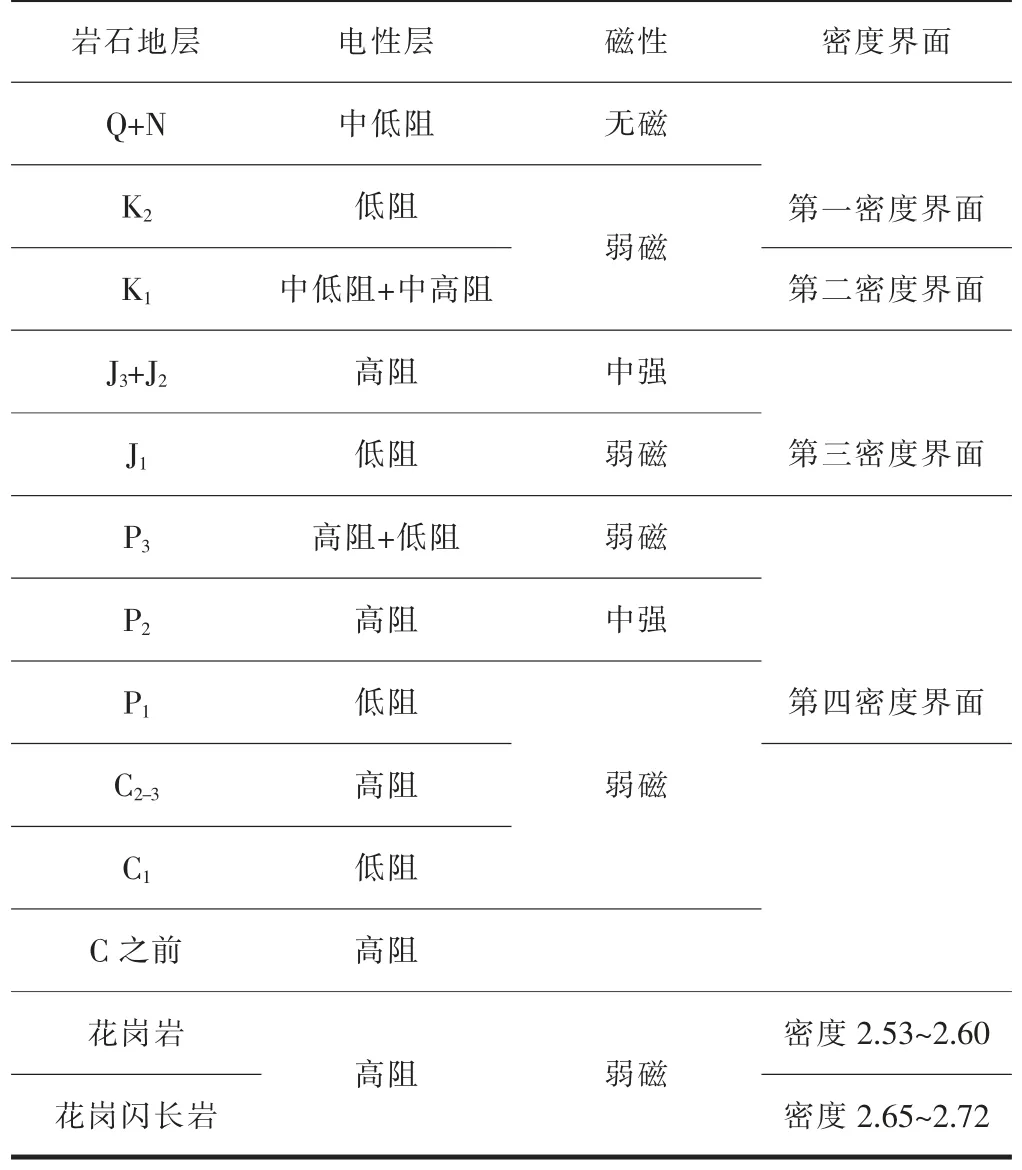

将这些岩石物性标本测试数据与盆地内的井旁测深、地球物理测井等资料对比表明,上古生界目的层(石炭系、二叠系)与盖层(中生界)和下伏的基底(前古生界、下古生界)及各类岩体存在较为明显的物性差异.需要说明的是,大地电磁对低阻层敏感,研究区石炭-二叠系暗色泥页岩类含泥质、炭质成分较多,低阻特征更加明显;同时上古生界地层具有高密特征,与上下地层存在密度界面(表1).物性界面为下一步有针对性地开展地球物理资料综合处理解释提供了物性依据,对研究上古生界目的层分布状况和发育特征具有重要意义.

表1 研究区物性界面关系表Table 1 Physical property interfaces in the study area

2.3 工作方法

2.3.1 中生界底界识别

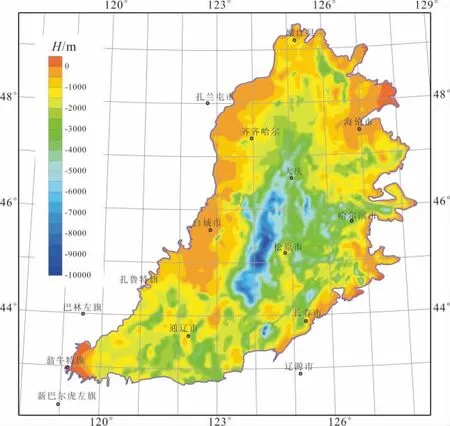

盆地内有多家单位实施的二维地震反射剖面,以及丰富的地球物理和钻井等资料,地震资料深部信息的信噪比低,浅部信息T1—T5反射层较清晰.通过系统收集、整理盆地内外钻遇上古生界顶面的探井和地震T1—T5构造层资料来确定中生界底界面埋深(图2),依此初步确立上古生界顶面埋藏深度,然后整理通过剖面的钻井分层资料对其深度进行校正,最终确定盆地内上古生界顶部埋深.

图2 松辽盆地中生界底界(地震T5 界面)等深度图Fig.2 Depth contour map of Mesozoic bottom(seismic interface T5)in Songliao Basin

2.3.2 约束条件下重力“剥皮”处理

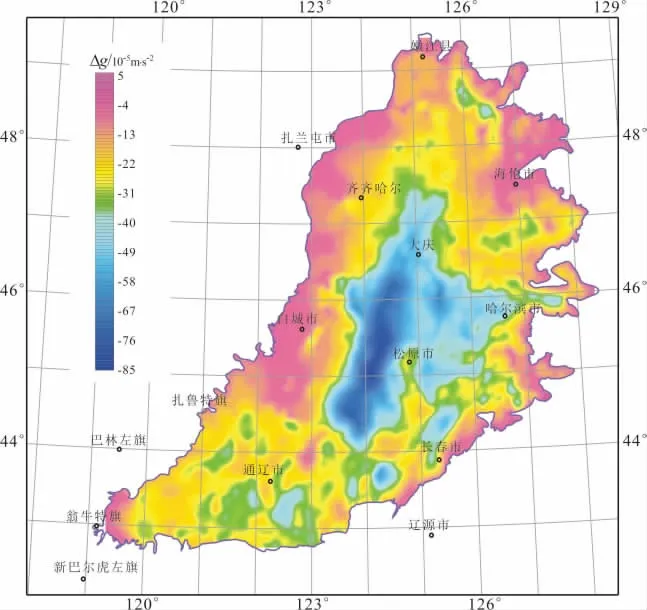

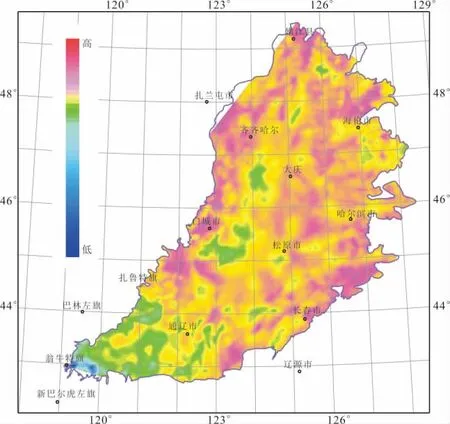

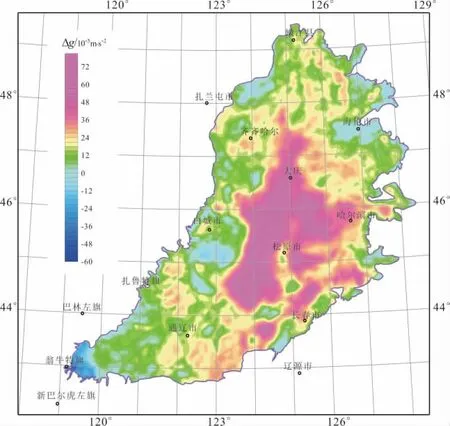

大庆油田和吉林油田等单位以及江苏有色814 队多年来在松辽盆地开展了大量的重力勘探工作,形成了丰富重力资料.本研究采用的资料大部分是高精度重力,然后用1∶25 万和1∶100 万区域重力资料进行补充,最后形成500 m × 500 m 的网格数据.重力异常为经过各项改正的布格异常.布格重力异常是深、浅部地质体的综合叠加效应,既包括有沉积盖层的重力信息,又包含目的层和基底起伏、岩性变化及地壳深部因素引起的重力信息.使用变密度正演方法计算出盖层地质体引起的重力效应(图3),然后从实测布格重力异常(图4)中减去盖层以上地质体引起的重力效应,就可分离出反映盖层以下地层的重力效应(图5).

图3 地震T5 界面之上重力异常图Fig.3 Gravity anomaly map above seismic interface T5

图4 布格重力异常图Fig.4 Bouguer gravity anomaly map

图5 地震T5 界面之下剩余重力异常图Fig.5 Residual gravity anomaly map below seismic interface T5

2.3.3 石炭-二叠系底界面判别与综合解译

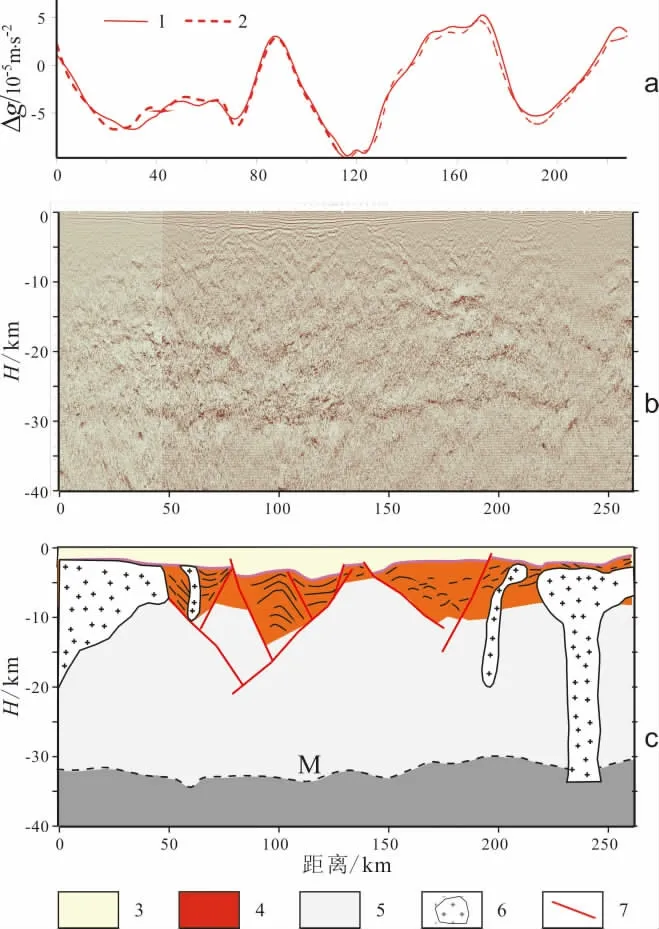

由于盆内资料较多,选择横跨盆地内地震与重力资料齐全的骨架剖面进行联合解译,获取晚古生界目标层系底界面埋深及在盆地内部的展布特征,并对相关的平面结果进行校定.钻井及地质露头显示,目标层内部岩性与基岩内部的岩性具有很大差异,地震反射波特征有所不同,推测其底界面反射波应表现为中弱振幅.钻井揭示,目标层包括沉积岩、火山(喷发)岩、岩浆侵入体,不同环境及岩性在地震剖面上会表现出不同的反射特征(图6).另外,通过钻井对比地震剖面总结了C-P 内部地层主要典型构造样式和反射特征.从整个东北地区的地质构造背景分析认为,目标层的沉积是伴随深大断裂的活动开始的,并且目标层伴有火山喷发及不同时代多期次岩浆侵入.

图6 松辽盆地地球物理综合解释剖面Fig.6 Comprehensive geophysical interpretation profiles of Songliao Basin

对T5界面以下的重力异常进行滑动趋势分析处理,结合本区异常特征,取得深部区域场,T5界面以下重力效应减去深部区域场得到剩余重力场.该重力场主要是中生代盆地底界面以下地层的重力效应,也是本研究目的层上古生界的重力效应.进行人机交互反演前,首先截取与地震剖面同位置的剩余重力异常(图6a),利用重力二维人机交互反演拟合软件,对上一步骤地震反演剖面解释推断的石炭-二叠系的形态进行调整,确定其埋深及厚度.

2.3.4 强约束条件下的三维重力反演

首先,将收集到的资料进行整理融合,提取与密度模型相关的已知信息,包括密度测井信息、地震剖面提取的T1—T5界面深度信息、C-P 底界面控制点信息以及莫霍面控制点信息等.然后,根据已知信息建立整个松辽盆地及外围区域的密度参考模型.模型的主要分层包括T1—T5地层、T5底界面—莫霍面的地层.最后,在三维重力反演框架下,基于参考模型,并通过多种约束方式反演密度界面,最终得到与界面控制点信息吻合度较好的C-P 底界面展布.

2.3.5 岩体分布

在深井揭示不足,深层地震资料不佳的情况下,利用重磁资料预测基底岩性是目前最为有效的方法.在地震构造界面的约束下采用重力剥皮技术,消除沉积盖层引起的重力效应,获取较为可靠的目标层岩性的重力异常;利用磁力资料通过向上延拓处理进行异常场源分离,取得反映目标层地层与侵入岩分布的磁异常信息.采用支持向量机岩性预测方法对不同岩性进行编码,作为训练样本,结合不同岩性钻井的重磁异常相应特征,利用已知井处的剩余重力、剩余磁力值,作为样本的两个特征量;对松辽盆地进行剖分与特征值归一化处理,采用径向积核函数进行岩性预测,结合剩余重力、磁力场的垂向二阶导数,获得初步中生界基底岩性分布;并结合综合地球物理剖面的解释结果进行调整,最终得到岩性分布图.

3 盆地内石炭-二叠系的埋深与厚度特征

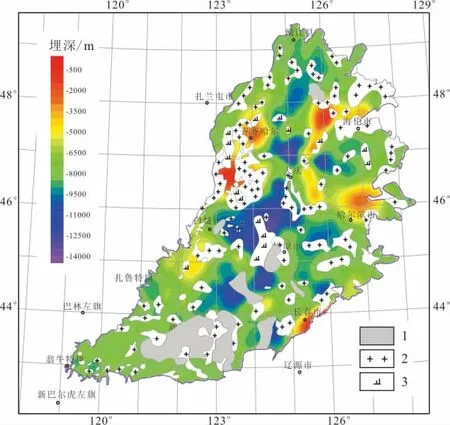

松辽盆地石炭-二叠系构造上总体呈现北北东向,C-P 底界埋深表现为中、东、北部石炭系底界面埋深大,西部和东北部埋深较小(图7、8).凹陷区以大庆-松原-通辽为中心,埋深在10~14 km 之间,在齐齐哈尔-白城北和海伦-大庆-哈尔滨一带,石炭-二叠系底界面埋深较浅,局部地区甚至埋深只有几百米.

图7 松辽盆地石炭-二叠系底界面埋深图Fig.7 Burial depth map of Carboniferous-Permian bottom in Songliao Basin

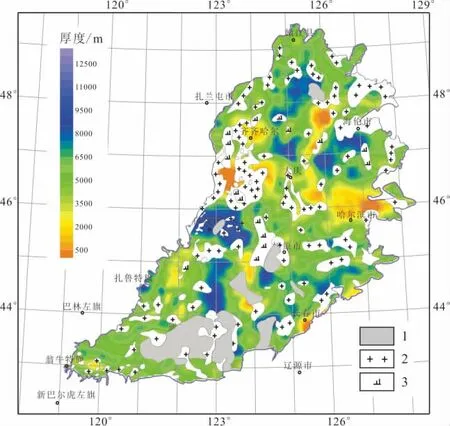

松辽盆地C-P 地层厚度整体表现为厚薄不均,指示了地层结构复杂,受到多期次的构造活动作用影响.沉积厚度一般为2~10 km,最大可达13 km.地层分布特征反映出晚古生代(C-P)以长条状槽盆沉积为主,平面总体上呈北北东—北东向带状展布.可大致划分为北带、中带和南带3 个部分.

图8 松辽盆地石炭-二叠系厚度图Fig.8 Carboniferous-Permian stratigraphic thickness map of Songliao Basin

北带主要指齐齐哈尔—大庆—哈尔滨一线以北的广大区域,区内C-P 厚度集中在6~10 km 之间.结合钻井资料分析,该区主要发育的是泥质岩、砂质岩为主的中晚二叠系地层.

中带是指北带以南、西拉木伦断裂以北的地区.该区上古生界地层沉积呈现“两拗夹一隆”的特征.东西两侧地层厚度在5~8 km 之间,并且呈现一个厚度中心和两个条带状的沉积.沉积厚度中心在白城地区,厚度在8~10 km,面积9 000 km2.两个条带分别位于通辽北和长春西,条带走向均为北东东,厚度在7~8.5 km 之间.在松原以西部分地区,中生界地层直接不整合覆盖于前石炭系之上,缺失C-P 地层沉积.

南带主要指西拉木伦断裂以南的地区.结合煤田钻井资料及部分测年资料,该区最显著的特征是C-P地层大面积缺失.前石炭系地层广泛分布,主要为海相的碳酸盐岩.

4 讨论

综合分析表明,松辽盆地内上古生界从北到南呈现厚度不均,总体表现出东西向隆拗相间的展布特征.拗陷区的厚度在8~10 km 之间,隆起区厚度500~2 000 m,并且北部拗陷表现为宽缓.该特征表明,上古生界形成之后遭受了南北方向挤压作用,并且南北向挤压应力由北向南逐渐增强,形成了东西向隆拗褶皱构造.从区域构造角度分析是古亚洲洋闭合造成的南北向挤压作用,产生东西向的褶皱构造现象[27].古亚洲洋闭合后,盆地受滨太平洋大陆边缘构造作用逐渐加强,在北西向的挤压应力场作用下形成了北东向构造[28].从整个盆地看,北东向构造规模最大的为依安-大庆-大安-通辽断裂,以齐齐哈尔—大庆—哈尔滨一线为界,北段地层埋藏深度与地层厚度有较好的对应关系,地层埋藏较深的区域,地层厚度也较大,南段却不存在这种对应关系.盆地北部北东向的构造特征明显,南部只在局部地区存在北东向构造.反映盆地的北部受北西向环境应力影响较大,盆地的结构从东西向构造转变为北东向构造为主;南部受北西向环境应力影响较小,影响盆地结构的主要因素仍然是古亚洲洋闭合时期的南北向应力.在长春、哈尔滨、白城南部、齐齐哈尔以及南部地区地层厚度较薄,小于500 m,并且地层埋深浅,甚至出露地表.松辽盆地内的部分钻井资料显示,下白垩统地层直接以角度不整合覆盖于二叠系之上,反映盆地边缘受到了比较强烈的挤压隆升剥蚀.早中生代时期,盆地中的上古生界遭受伸展拉张,形成一系列小型断陷盆地,并且太平洋板块西斜向俯冲,盆地受到北东向的挤压应力,东西向的构造被改造.白垩纪期间大兴安岭、小兴安岭等地区为隆起区,松辽盆地边缘遭受抬升剥蚀,盆地内部拉张断陷,侏罗-白垩系直接覆盖于石炭-二叠系之上.从岩体分布看,松辽盆地内侵入岩广泛发育,岩体规模较大,厚度较厚,对石炭-二叠系有明显的改造作用,地层结构被破坏,厚度减薄,如图6 所示.地层厚度过薄不利于烃源岩的保存.

总之,石炭-二叠系在盆地内广泛分布,经过多期次构造域的叠加改造,其中的断陷发育区石炭-二叠系埋藏较深,地层较厚,盖层厚度大,保存较好;盆地边缘隆起区埋藏较浅,地层较薄,盖层厚度小,石炭-二叠系保存不好,甚至被剥蚀殆尽;岩体发育的地区对地层保存和烃源岩的生烃演化产生重要的影响.

5 结论

(1)以物性为桥梁对松辽盆地的地球物理资料综合分析,通过强约束“剥皮”技术,重力、地震剖面联合解释的精细格架+强约束条件下反演密度界面方法来获得的C-P 地层分布,比传统的滤波方法得到的C-P地层分布更加接近实际情况.

(2)松辽盆地上古生界构造上总体呈现北北东向,底界埋深表现为中、东、北部石炭系底界面埋深大,西部和东北部埋深较小.松辽盆地上古生界地层厚度整体表现为厚薄不均,指示了上古生界结构复杂,受到多期次的构造活动作用影响.沉积厚度一般为2~10 km,最大厚度可达13 km.可大致划分为北带、中带和南带3 个部分.

(3)结合东北地区构造演化规律分析了石炭-二叠系构造特征,认为松辽盆地虽然经历了区域多期次构造叠加,现今的石炭-二叠系仍然保留了受古亚洲洋板块影响形成的东西向隆拗褶皱构造;中生代时期受太平洋板块的影响,东西向隆拗褶皱构造被改造,盆地南北部出现差异,以齐齐哈尔—大庆—哈尔滨一线为界,北部北东向构造特征明显,南部只在局部地区存在北东向的构造,反映盆地的南北部受太平洋板块的影响存在差异.

(4)盆地断陷发育区石炭-二叠系埋藏较深,地层较厚,盖层厚度大,保存较好;盆地边缘隆起区埋藏较浅,地层较薄,盖层厚度小,石炭-二叠系保存较差.