关于古亚洲洋构造演化研究的几点思考

2022-07-14唐克东张大权张国宾孔金贵

唐克东,鞠 楠,张大权,张国宾,冯 玥,孔金贵

1.中国地质调查局 沈阳地质调查中心,辽宁 沈阳 110034;2.辽宁工程技术大学,辽宁 阜新 123000

1 古亚洲洋再认识

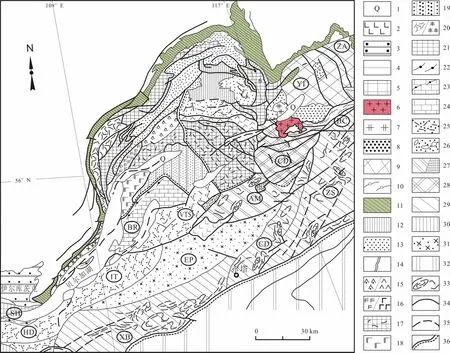

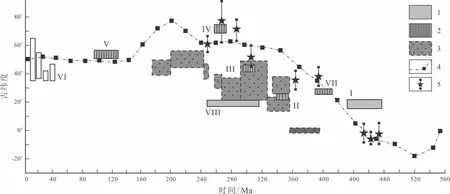

长期以来,古亚洲洋常被认为是西伯利亚陆台与华北-塔里木地台之间的一个古洋盆,主要原因是固定地看待其产物现在所处构造中的位置,以及对比华北地台与西伯利亚陆台的地质发展.作者也曾把西伯利亚陆台上的阿基特坎群看作是中元古代火山-沉积杂岩,与华北陆台长城-蓟县群进行对比,并认为此后一直到早石炭世,古亚洲洋的发展都在西伯利亚陆台和华北地台之间进行[1].但是,据俄罗斯学者对西伯利亚陆台的研究成果[2-5],西伯利亚克拉通是古元古代次大陆(潘加亚-1,2.0~1.7 Ga)的一部分,源自裂解的太古宙次大陆(潘加亚-0,2.6 Ga)碎片.这些碎片为微大陆,包括通古斯、阿纳巴尔、奥列尼克、阿尔丹和斯塔诺夫等克拉通(见图1),它们具有2.4~2.1 Ga 的古元古代沉积-火山岩盖层,在古元古代末碰撞联合,形成阿基特坎褶皱带,其主要造山期时代为1.87~1.83 Ga.

图1 西伯利亚克拉通基底的主要构造单元(据文献[2])Fig.1 Main tectonic units of the Siberian craton basement(From Reference[2])

从时间看,阿基特坎群相当于辽河群而不是长城-蓟县系,从早前寒武纪的地质历史发展看,西伯利亚陆台与华北地台不同,而与渤海地块可以对比[6-7].渤海地块基底岩层包括太古宇鞍山群、泰山群、沂水群、甑山群和松原群,古元古界辽河群和摩天岭群.鞍山群的最老年龄为3.186±0.026 Ga,在2.7±0.1 Ga 经历了一次变质和混合岩化作用,是地块最北部龙岗克拉通的组成部分[8];泰山群(年龄为2.694 Ga,混合岩化时间为2.586 Ga)和沂水群(2.694~2.412 Ga)是徐淮克拉通的组成部分;朝鲜的甑山群(3.503±0.123 Ga)和松原群(3.1~2.9 Ga)是狼林克拉通的组成部分[9].辽河群(2.4~1.75 Ga)[10]和朝鲜摩天岭群(1.82~2.15 Ga)火山-沉积岩系构成的晚古元古代造山带与阿基特坎褶皱带一致.

2 古亚洲洋演化历史

古亚洲洋区在不同时间、不同地区打开和封闭的多个大小不一洋盆的复杂活动,包括远距离运移,其演化历史如下.

2.1 新元古代末—寒武纪初

新元古代末—寒武纪初(573~522 Ma),冈瓦纳古陆裂解形成最早的古亚洲洋盆[11-13].从冈瓦纳古陆裂解下来的陆块,范围包括哈萨克斯坦的科克切塔夫、乌鲁套、阿克套-莫印特,以及北天山、图瓦-蒙古、扎布汗、南戈壁、克鲁伦-额尔古纳、兴华、兴安等地区.这里使用“范围”概念,是因为这些构造单元是后来原中亚-蒙古古陆在泥盆纪裂解形成的独立地块,不是原来从冈瓦纳古陆裂解形成的地块.

西伯利亚陆台南缘在1000~720 Ma 发育被动陆缘(帕托姆带),在720~580 Ma 发育活动陆缘(姆雅带).西伯利亚陆台南缘活动陆缘在古亚洲洋寒武纪洋盆打开后结束发展,形成贝加尔褶皱带(见图2),贝加尔运动的同变质花岗岩年龄为527 Ma[14].

图2 东西伯利亚南部大地构造略图(据文献[14])Fig.2 Tectonic sketch map of southern East Siberia(From Reference[14])

2.2 寒武纪末—奥陶纪初

寒武纪末—奥陶纪初(510~480 Ma),冈瓦纳古陆裂解的陆块、寒武纪洋壳碎块和陆缘过渡壳碎块相互碰撞联合形成原中亚-蒙古古陆[11].同时,部分碎块(包括小的陆块和洋壳碎块)增生到西伯利亚陆台南缘,形成巴尔古津-维季姆超地体,其同变质花岗岩年龄为470 Ma.

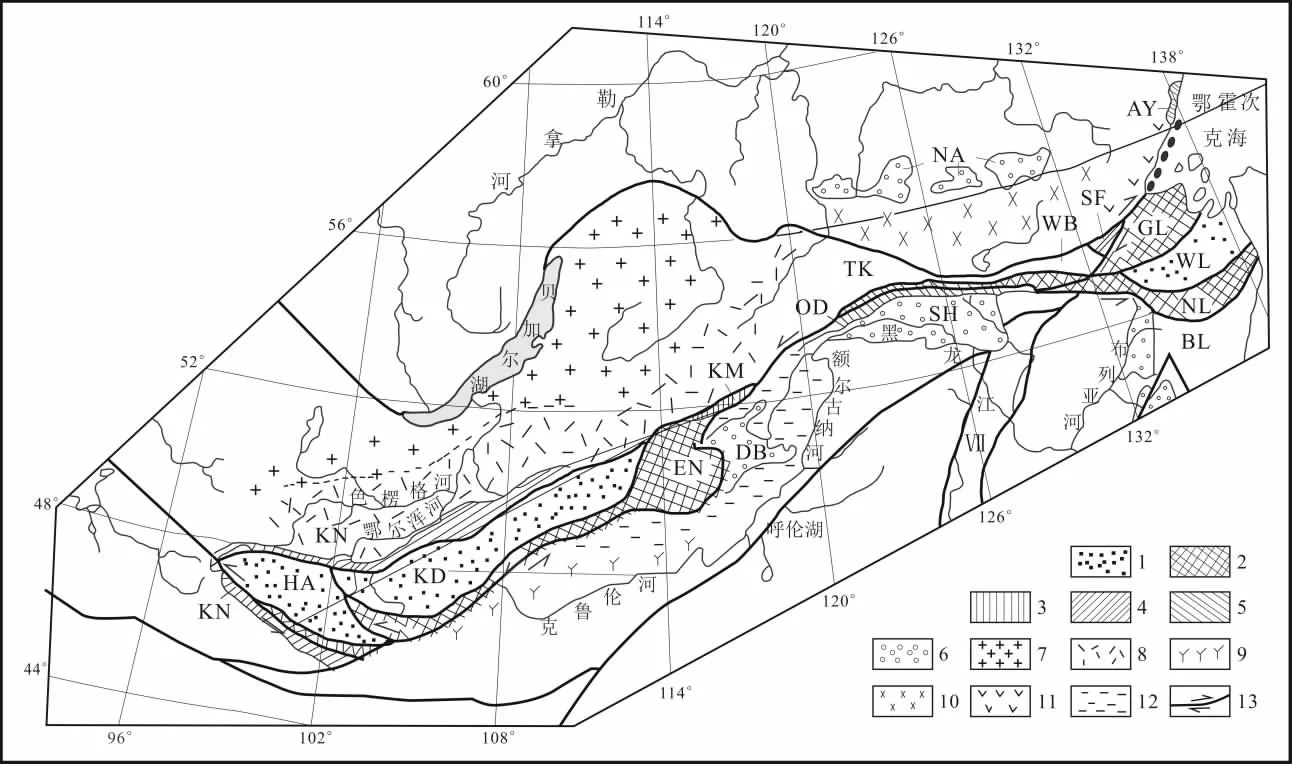

原中亚-蒙古古陆在奥陶纪发育活动陆缘,志留纪初岩浆活动停止;中国的兴安地块多宝山火山弧和乌奴尔弧后盆地就是该活动陆缘的一部分.志留纪沉积中盛产腕足类图瓦贝(Tuvaella)生物群[15],并广泛分布于阿尔泰、萨彦、蒙古西北湖区、戈壁阿尔泰、西南蒙古和中国黑龙江上游、大小兴安岭和内蒙古二连-东乌旗等地.该生物常产于泥、砂质沉积中,特别是Tuvaella gigantea 常见于(硬砂质)石英砂岩中,生活环境为水动力较强且海浪能波及到的滨岸地带(水深20~30 m),表明原中亚-蒙古古陆在志留纪已经形成一个具有稳定大陆架的统一大陆.新疆东准噶尔和北天山的晚志留世陆屑沉积(红柳峡组)中发现Tuvaella gigantea 化石,表明哈萨克斯坦板块也是原中亚-蒙古古陆的组成部分[16-18].

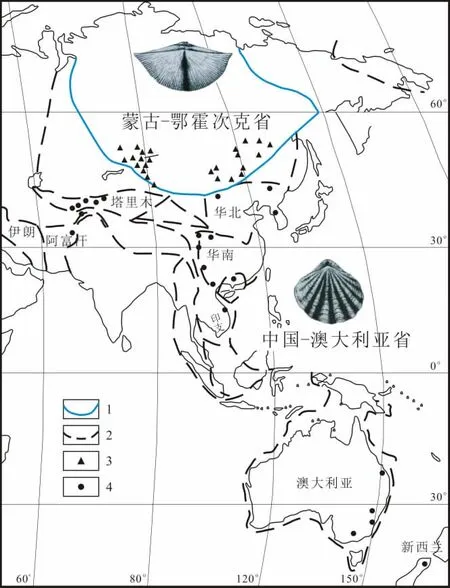

冈瓦纳古陆在寒武纪末再次裂解使华北地台独立出来,其北缘在晚寒武世—早奥陶世形成被动陆缘,中奥陶世—早志留世发育沟-弧-盆体系,中志留世以后火山活动逐渐停息.从所产的志留纪小莱采贝(Retziella)腕足生物群分布看,向东延至吉林中部辽源、磐石、伊通、永吉一带,向西和南见于甘肃和塔里木地块北缘西南天山,以及川西、云南和东澳大利亚等地[19].根据Rong et al.[20]的研究,志留纪时乌拉尔-科迪勒拉地区的腕足动物群分为两个省,图瓦贝和小莱采贝动物群分别代表蒙古-鄂霍次克省(Tuvaella)和中国-澳大利亚省(Retziella)(见图3).小莱采贝生活时代为晚温洛克世至普里道利世和早泥盆纪,分布地区包括扬子板块西和南部边缘、华北板块北缘、西南天山(沿塔里木板块边缘)和东澳大利亚,阿富汗、帕米尔、朝鲜和新西兰也可能存在.小莱采贝腕足动物群生长在正常的浅的温暖水域,与层孔虫、床板珊瑚共生,且与图瓦贝动物群从不在同一地方出现,说明早古生代华北地台与原中亚-蒙古古陆相距很远,且不在同一水域内.

图3 图瓦贝动物群和小莱采贝动物群在亚洲和大洋洲的分布(据文献[20])Fig.3 Distribution of Tuvaella and Retziella fauna in Asia and Oceania(From Reference[20])

2.3 晚志留世末—泥盆纪初

东冈瓦纳古陆及附近地域强烈的伸展作用打开了泥盆纪洋.在古亚洲洋范围内,泥盆纪洋构造带包括斋桑-南蒙古、土尔克斯坦、蒙古-鄂霍次克,以及阿尔泰-东准噶尔和锡林浩特-嫩江-苏霍金缝合带等.作者曾在大兴安岭北部很多地方见到上志留统—下泥盆统粗陆屑地层不整合产于较老地层之上,并与中亚-蒙古古陆的多个地区对比后,认为是普遍的地槽回返构造运动[21].但现在看来,这些伴随有双峰式火山活动的粗陆屑堆积都是伸展运动引发的裂谷活动,在合适的地方发展为泥盆纪洋盆,并保留了其构造.例如,苏联学者С.В.Руженцев[22],认为外阿尔泰带在晚志留世以前已经形成硅铝壳,晚志留世到泥盆纪由伸展作用形成新的裂陷带,后发展为南蒙古洋.李锦轶[23]在东准噶尔卡拉麦里,韩宝福[24]在阿尔泰山区.也查明早古生代已经封闭的大洋在泥盆纪初又重新打开,形成“小洋盆地”.

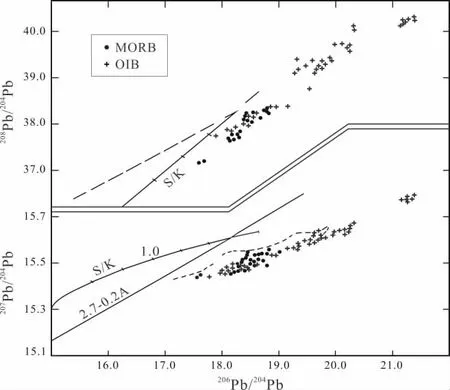

作者在锡林浩特带上的乌兰敖包做实测剖面时,也证明“早期的确存在一个双峰式火山岩阶段”[25].在这里采集的岩浆岩样品,经美国加州大学圣芭芭拉分校G.R.Tilton 测定,二云母花岗岩中磷灰石的U-Pb年龄为375 Ma,为晚泥盆世造山运动的产物.花岗闪长岩和斜长花岗岩的全岩206Pb/238U 年龄分别为439 Ma和416 Ma,在钾长石铅同位素相关图(图4)上落入陆壳发展曲线上,表明这些岩石是加里东运动的产物.具有晶洞构造的钾长花岗岩的锆石U-Pb 年龄为326 Ma[26-27],辉长岩的U-Pb 年龄为362.4 Ma[28],是晚泥盆世现代中亚-蒙古古陆形成后产生的侵入岩.根据这些资料,应该能认识到锡林浩特带在晚志留世—早泥盆纪世之前曾有陆壳形成,泥盆纪洋盆是在其基础上由于伸展作用新打开的,晚泥盆世这个新的洋盆开始关闭.但是,当时牵涉很多原因,而对此没有过多关注.

图4 内蒙古花岗岩类岩石中钾长石铅同位素相关图Fig.4 Lead isotope correlation diagrams of potassium feldspar in the granitoids of Inner Mongolia

关于泥盆纪锡林浩特带洋盆封闭问题,作者早期更注重的是封闭时间,对于其构造性质较少深入思考.由于沙漠、草原覆盖,没有认真追查各构造带边界的深部构造,主观地认为锡林浩特华里西褶皱带就是中亚-蒙古古陆的兴安地块与华北地台北缘西拉木伦带之间的碰撞缝合带.虽然也注意到这里没有或者仅有极轻微的碰撞造山作用,没有大的推覆断裂和逆冲岩席,高压变质岩和磨拉石都很不发育,特别是没有碰撞造山作用后期的大陆楔入或超覆的A 型俯冲作用.与作者一起在内蒙古进行地质考察的R.G.Coleman 教授[29]建议将其解释为“被动碰撞型造山带”,以区别于“直接碰撞型”的阿尔卑斯-喜马拉雅造山带.其实,我们当时都没有理解这个带的构造性质,只有俄罗斯科学院的А.А.Мосаковский 等指出这些构造为“太平洋型构造”[29],因为他们在中亚和蒙古国看到了不同的构造带之间多为左旋的平移断层,就像中生代的环太平洋构造带一样,裂解的“地体”由于左旋平移断层的作用而向东北迁移.

根据俄罗斯学者对这些裂解地块(包括额尔古纳-克鲁伦地块)内古生物化石研究[30],泥盆纪前这些裂解地块与西伯利亚陆台相距甚远,直到早石炭世才连接在一起.例如,在寒武纪阿特达坂期,额尔古纳-克鲁伦和玛门地块上的古杯(Capsulocyathus,Aldanocyathus,Robustocyathus, Tumolocyathus, Orbicyathus,Terraecyathus, Pretiosocyathus, Voronicyathus,Coscinocyathus, Dictyocyathus, Protopharetra,Metaldetes,Bicyathus 等)与东萨彦相同;而与西伯利亚陆台上的古杯组合Archaelynthus sibiricus,A.nalivkini,Tumuliolynthus (Proriolynthus) vologdini,Fransuasaecyathus elegans, Lenocyathus lenaicus,Voroninicyathus karacolicus,Coscinocyathus vsevolodi,C.dianthus,Retecoscinus retatabulae 等,包括这个时代层位的标准种 Kotuyicyathus kotuyikensis,Heckericyathus heckeri,Batchatocyathus tunicatus 以及Geocyathus 属的代表,完全不同.在这些地块上,志留纪发育有独特的图瓦贝动物群Tuvaella-Tanuspirifer组合,而没有西伯利亚陆台上特有的Dolerorthis,Ancilotoechia,Zigospirella,Eocella 等属.早泥盆世和中泥盆世初, 这些地块上产出 Platyorthis,Schizophoria,Leptagonia 等属腕足类化石,同于图瓦-蒙古区,而缺乏西伯利亚陆台特有的Leptagonia,Stropheodonta,Boucotia 等属.晚泥盆世,这些裂解地块与西伯利亚陆台的生物群开始接近,到石炭纪晚维宪期—早谢尔普霍夫期腕足类、苔藓虫、双壳类、海百合和植物化石组合,在北蒙古、外贝加尔、俄罗斯东北科累马地区都可以进行对比.整个地区晚古生代动物群“带有明显归属于北极区的特征,与特提斯生物相比,较少多样性,缺乏纺锤虫类,造礁珊瑚”.

中亚-蒙古区生物向靠近西伯利亚陆台方向迁移是随裂解的原中亚-蒙古古陆碎块运动的,在泥盆纪晚期—早石炭世这些破碎的小陆块到达西伯利亚陆台边缘.Л.М.Парфенов 等[30]证明这些古陆碎块是沿一系列左旋走滑断层运动的,而不是如A.M.C.Songor等[5]所说的右旋走滑断层.

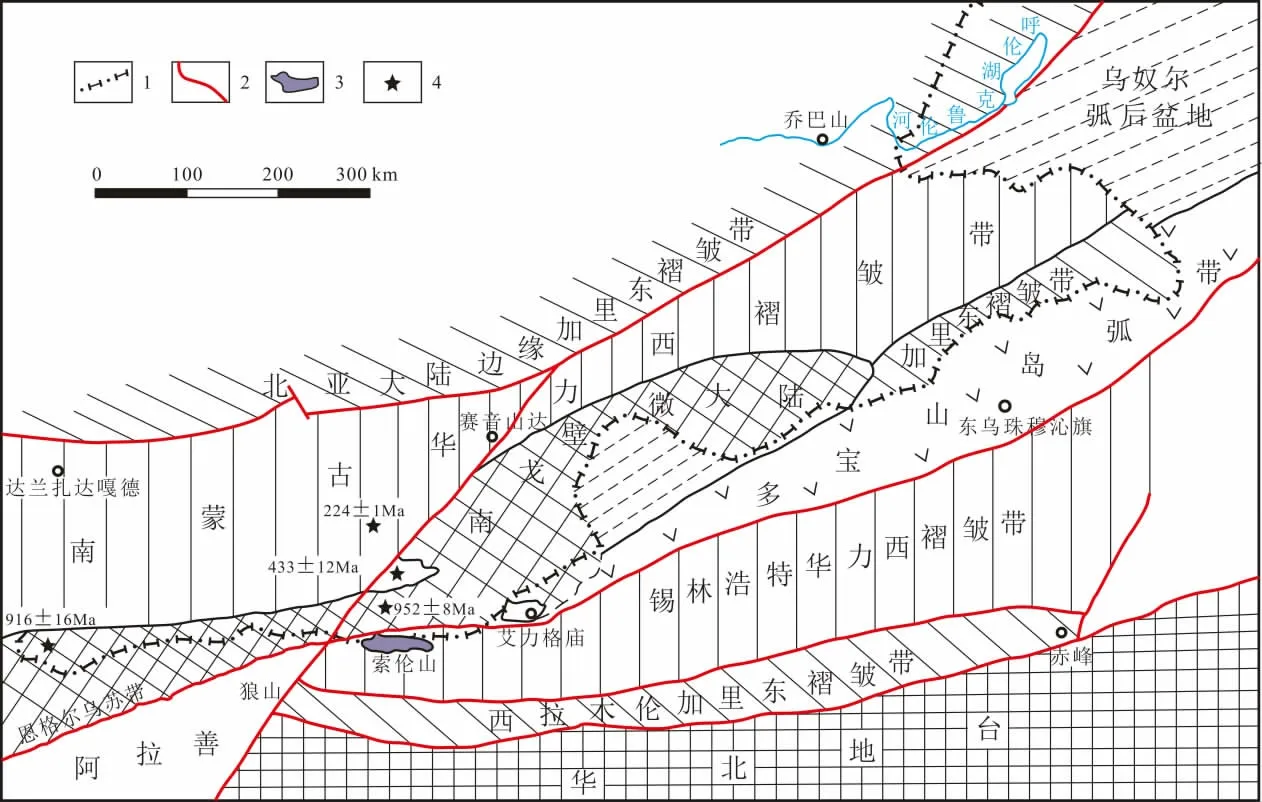

在蒙古国做的古地磁研究也证明原中亚-蒙古古陆的碎块由奥陶纪的低纬度(北纬14—20°),长距离迁移到晚石炭世—二叠纪的北纬51°—58°—67°[31](图5).古磁研究的奥陶纪岩层是汗胡赫山脉西部、以角度不整合覆盖在变形的晚文德期—寒武纪地质杂岩之上的磨拉石.根据岩石磁化强度高温组分测定的古纬度,相当于北纬14°—17°—20°(最低—中等—最大)的间距,表明原中亚-蒙古古陆最初联合形成时,处于低纬度地区.

对南蒙古华力西带上早石炭世复理石沉积岩的研究中,根据磁化强度推算的古纬度表明,岩层聚集在距离西伯利亚克拉通很远和靠近华北地块的北纬18—25°(图5-II).南蒙古戈壁-天山(316 Ma)和戈壁-阿尔泰(275 Ma)裂谷带的晚石炭世—二叠纪双峰式火山岩层具有反极性(可能在晚石炭世—二叠纪形成),它们形成地区的古纬度具有北纬40°—47°—54°(316 Ma)和北纬51°—58°—67°(275 Ma)的间隔.图5 可以看到晚石炭世—二叠纪蒙古已经是西伯利亚陆台的一部分,表明在泥盆纪洋发展中,原中亚-蒙古古陆裂解的碎块在晚石炭世前已经重新联合.大兴安岭北部重新联合陆块中夹杂有早石炭世洋岛碎块(下石炭统莫尔根河组),表明原中亚-蒙古古陆裂解的碎块重新联合的时间晚于早石炭世,结束于晚石炭世前[32].

图5 西伯利亚和华北地台地质岩块的显生宙纬度位置图Fig.5 Phanerozoic latitude location of geological blocks in Siberian and North China platforms

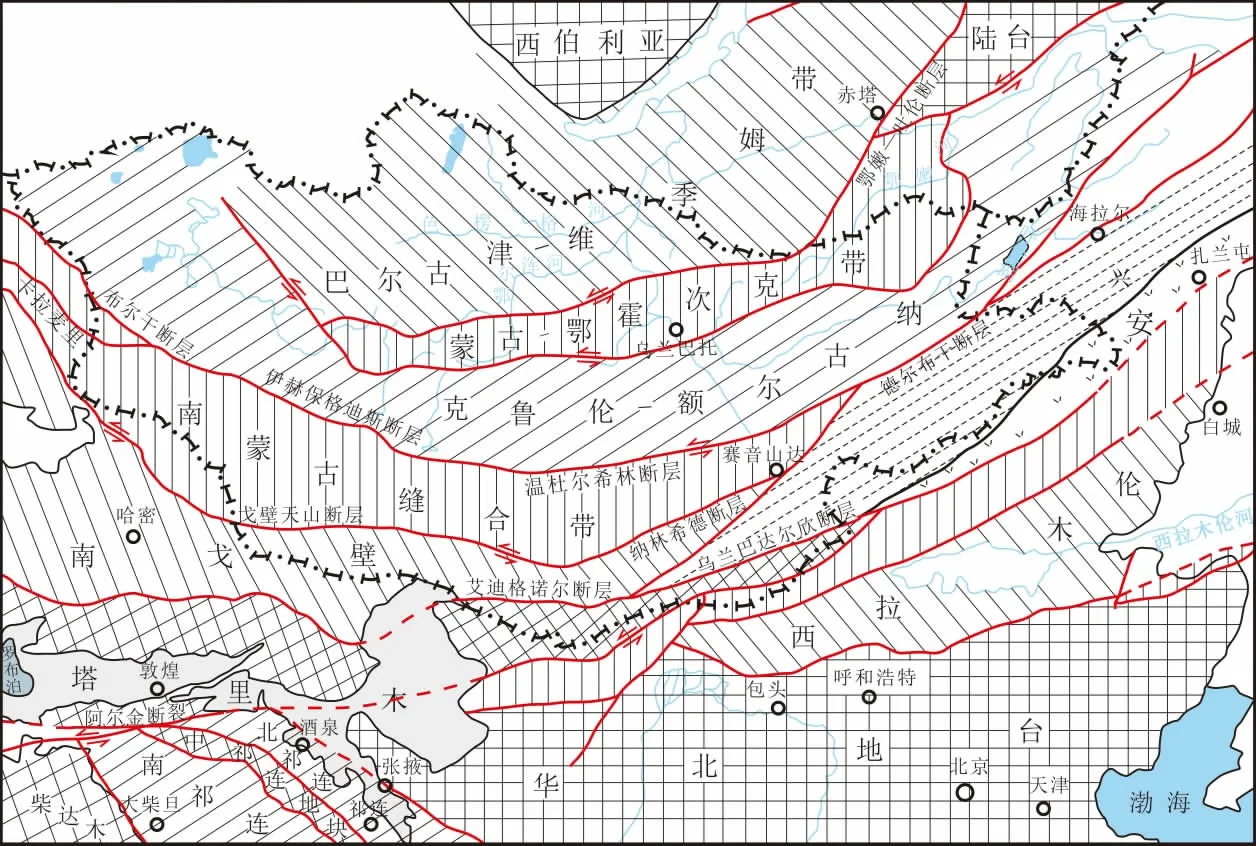

作者通过对比中蒙边界两边地质情况讨论了锡林浩特褶皱带构造性质.在图6 中蒙古一边的地质构造划分是根据И.К.Козаков 等[33]的文章,中国一边主要为内蒙古自治区区测资料,阿拉善地区是根据兰州大学王廷印等[34]的工作.两边的地质单元划分与命名不同,但是界线是接得上的.蒙古境内的加里东褶皱带连接我国的额尔古纳地块和兴安带,“南戈壁微大陆”对应我国塔里木地台沿走滑断裂东延部分等,地质与构造可以合理地对比.由此我们得到如下关于古亚洲洋区中部构造分带的认识:各构造带之间多为平移断层关系(图7),哈萨克斯坦板块和塔里木地块经过新疆和甘肃北山,沿走滑断裂延伸到内蒙古地区,与兴安地块及锡林浩特带相接;原先在二连浩特西南划出的艾力格庙地块,实际上只是塔里木地台向东延伸的尖端部分;塔里木地块南缘的阿尔金断裂主要错移时间发生在晚白垩世到古近纪[35].这条断裂向东北延伸的方向直指狼山.吕洪波等[36]在狼山中段南坡发现“白垩纪的蛇绿混杂岩增生楔”.其中的玄武岩岩块锆石U-Pb 年龄为102.9±0.5 Ma、105±2.7 Ma;辉绿岩的锆石U-Pb 年龄88.2±1.6 Ma;基质绿泥石片岩中锆石U-Pb 年龄123.6±2.6 Ma 和104.2±1.9 Ma.

图6 中蒙国界两边地质构造对比图(蒙古境内据文献[33])Fig.6 Tectonic comparison on both sides of the border between China and Mongolia(The territory of Mongolia from Reference[33])

图7 古亚洲洋区中部构造分带图Fig.7 Tectonic zoning map of central Paleo-Asian Ocean

上述发现无疑具有重要意义,但是还存在一些值得商榷之处:第一、白云鄂博群的时代属下古生界,而非早前寒武系,这是正确的.笔者等从1986 年以来,也一直强调白云鄂博群作为华北地台北缘下古生界被动-活动陆缘堆积的重要作用[19,32].但是,还应注意到白云鄂博群不整合产于华北地台基底岩层之上(在腮林忽洞地区,腮林忽洞组以角度不整合产于新太古界东五分子群毛忽洞组之上),诚然白云鄂博群与华北地台陆上的浅海沉积不同,但考虑到狼山以北的塔里木地台裂解东移的碎块,白云鄂博群是否是中亚-蒙古带的产物,还需做更多的工作.第二、狼山中段南坡所说的“蛇绿混杂岩”中,缺少超镁铁质岩成分,3 种基性岩石全是高铝玄武岩,其中钾、钠氧化物含量很高,多数在5%以上,甚至达到7.61%,K2O 含量也高达3.32%;其中还有石英角斑岩,应是与岛弧有关的产物.硅质岩也不能证明是远洋沉积,而且,作为晚中生代的远洋硅质沉积,没有或很少保存放射虫和牙形刺等生物化石.第三、无论是中亚-蒙古古陆南缘、或是华北地台北缘,白垩纪时都已成为陆地,没有形成大洋或陆缘活动带的可能.作为塔里木地台南缘的阿尔卑斯-喜马拉雅构造带则可能有这样的环境.不能因为它们现在发现于狼山地区,就认为它们的原始产地也在这里,这不是板块构造的认识.上述发现的意义在于,这个发现有助于证明印度板块对亚洲大陆的挤压应力和后果已经到达本区.

泥盆纪洋主体封闭后,在中亚-蒙古古陆与西伯利亚陆台之间的蒙古-鄂霍次克残余洋盆(俄罗斯学者称其东段为“大洋湾”)向东与古太平洋连通,最后在晚侏罗世完全封闭.位于华北地台与图兰-松嫩地块之间的吉中残余洋盆在晚二叠世末—早三叠世初封闭,形成吉中缝合带.

根据Л.М.Парфенов 等[30]和Yu.A.Zorin 等[37]的研究资料,蒙古-鄂霍次克褶皱带内按成分和构造可以划分出主要由浊积岩组成的增生楔地体和主要由大洋岩石(包括岛弧碎片)组成的两类增生楔地体,在剪切走滑断层作用下,地体多呈透镜状,沿走向延伸达数百千米.其中,杭爱-达乌里雅、乌尼亚-保穆斯克和乌尔班地体属于浊积岩组成的增生楔地体;阿根和加拉姆地体属于大洋岩石、岛弧碎片组成的增生楔地体.杭爱-达乌里雅地体由上志留统—下石炭统深水浊积岩及少量硅质岩、碧玉、安山岩、安山玄武岩,下伏的蛇绿岩(玄武岩和辉绿岩墙)组成;乌尼亚-保穆斯克地体由泥盆纪—早中侏罗世沉积组成,主要为浊积岩,少量玄武岩、硅质岩和硅泥质岩,含石灰岩滑塌岩块,其中产寒武纪和志留纪化石.最复杂的阿根地体包括鄂嫩岩片、吐库伦格尔岩片和尼兰岩片,组成岩石多遭受绿片岩相变质,包括岛弧火山-陆屑沉积岩、蛇绿岩和蓝闪片岩.鄂嫩岩片内,晚泥盆世—早石炭世岛弧发育,早石炭世末岛弧下的俯冲作用终止,中晚石炭世和早二叠世中等厚度的海相陆屑沉积堆积于岛弧陆架之上.

吐库伦格尔岩片上发育有早中泥盆世珊瑚礁化石,表明早中泥盆世吐库伦格尔岩片位于低纬度地区,距西伯利亚陆台很远(泥盆系是蒙古-鄂霍次克带上最早有生物化石的地层).特别值得注意的是吐库伦格尔岩片内发现了早二叠世特提斯型纺锤虫和中二叠世菊石Timorites sp.indet.Timorites 属是北美中二叠统卡皮丹阶分带的标准化石,主要产于低纬度的特提斯区(帝汶岛、墨西哥、俄罗斯滨海边疆区),而在这里与它一起产出的还有北极型腕足类Cancrinelloides curvatus 和双壳类化石Maitaia bella,这两种化石的分布限于俄罗斯东北部的科累玛-奥摩隆地区.

鄂霍次克洋北缘和西伯利亚陆台南缘多发育岩浆弧,从中泥盆世到晚侏罗世都非常活跃.鄂霍次克洋南缘多形成沉积盆地,如东外贝加尔盆地和布列亚盆地(图8).东外贝加尔盆地早—中侏罗世为浊积岩盆地,晚侏罗世—早白垩世堆积含煤磨拉石;布列亚盆地早—中侏罗世为含煤盆地.中国最北部的漠河盆地就是在该次陆-陆碰撞初期形成的前陆盆地,盆地北部发育一系列向南的逆冲断层,沉积中心在中侏罗世时位于北部,到晚侏罗世迁移到南部.蒙古-鄂霍次克洋在中晚侏罗世封闭,在外贝加尔形成中侏罗世磨拉石堆积,在上黑龙江中断约200 km,更向东,在晚侏罗世形成磨拉石.

图8 蒙古-鄂霍次克构造带构造略图Fig.8 Tectonic sketch map of Mongolia-Okhotsk tectonic belt

从2006 年起,俄罗斯地质学者不断报道外贝加尔和北蒙古早白垩世(133~119 Ma)变质核杂岩的发现及研究成果,最新一次报道证实原来被看作古元古代陆块、并被当作上黑龙江联合地体一部分的“岗仁地块”,其实是科迪勒拉型变质核杂岩.岗仁群变沉积岩中碎屑锆石的最小年龄近于280~240 Ma,相当于变沉积岩形成的时间下限.侵入岗仁群沉积-火山岩并与它们一起在角闪岩相条件下受到构造-变质改造的别克特岩体角闪黑云石英闪长岩的U-Pb 年龄为124±1 Ma,相当于岗仁群变沉积岩和变火山岩形成的上限.岗仁群被双峰式杂岩砾石覆盖,测得覆盖其上的火山岩体的年龄为115±1 Ma(39Ar/40Ar).这些晚中生代变质核杂岩是增生-碰撞造山作用形成的,与蒙古-鄂霍次克古洋盆地的封闭有关.

鄂嫩岩片范围内(位置:51° N,116° E),晚石炭世巴什基尔到莫斯科期的古纬度为λ=19.9°±14.8°,晚二叠世的古纬度为λ=19.6°±14.5°.这些低纬度数据明显与南蒙古石炭纪—二叠纪纬度数据相矛盾,但是与动物化石的分布相符合,说明蒙古-鄂霍次克带内存在来自特提斯域的地体,证明鄂嫩岩片与古太平洋的关系.

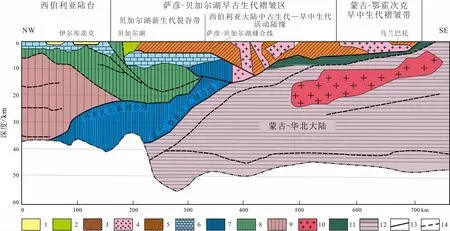

穿过蒙古-鄂霍次克带的地质-地球物理剖面表明中亚-蒙古陆块向西伯利亚陆台下面俯冲(图9).

图9 西伯利亚大陆泥盆纪—中侏罗世演化略图Fig.9 Tectonic evolution model of Siberian continent from Devonian to Middle Jurassic

位于古亚洲洋北部洋盆和南部洋盆之间的松嫩-图兰地块,是1996 年中俄(黑龙江地矿局王莹等与全俄地质研究所和阿穆尔区Л.И.Красный 等)联合编制《黑龙江流域及邻区地质图》时划分出来的构造单元.中国境内的松嫩地块西部被松辽平原中新生代沉积所覆盖,地表出露在小兴安岭和哈尔滨东部地区[38-40].松嫩地块早期曾参与过泛非造山运动,在奥陶纪离开冈瓦纳大陆,与北美、西伯利亚大陆接近,早中古生代时发育陆缘岩浆活动,晚泥盆世—早石炭世沿嫩江-苏霍金缝合带与中亚-蒙古古陆的兴安地块拼接,从而结束了古亚洲洋北部洋盆的发展.

晚二叠世末—早三叠世初,松嫩地块沿长春-双阳-盘石-桦甸一带与华北地台碰撞联合(吉中缝合带).与此有关的小绥河蛇绿岩(辉长岩岩浆锆石SHRIMP 年龄为360 Ma),石头沟门水库晚二叠纪的俯冲增生杂岩,石炭系—二叠系呼兰群的造山变质作用(白云母Rb-Sr 等时线年龄为250 Ma),同造山花岗岩年龄为248±4 Ma,晚二叠世-早三叠世磨拉石堆积(一拉溪组、卢家屯组),晚三叠世A 型花岗岩和造山后-非造山环境的漂河川镁铁-超镁铁质侵入岩分布等,一起证明了古亚洲洋南部洋盆的封闭.