Topping-off手术与后路融合术治疗退变性腰椎疾病的临床治疗效果对比分析

2022-07-14潘福敏孙祥耀侯晓飞鲁世保

王 玮 潘福敏 孔 超 孙祥耀 侯晓飞 鲁世保

(首都医科大学宣武医院骨科 国家老年临床医学研究中心,北京 100053)

经后路椎间融合术(posterior interbody fusion,PIF)是治疗腰椎间盘突出症和腰椎管狭窄症等退变性腰椎疾病(degenerative lumbar disease,DLD)最常见的手术方法。然而,PIF术后受累节段的活动能力丧失,邻近节段负荷增加,增加了邻近节段退变(adjacent segment degeneration,ASD)的风险[1-4]。既往研究[5]指出经开放或微创入路的PIF术后出现ASD的发生率高达30%,且有部分患者需要手术干预,影响患者健康,加重社会经济负担。在临床上,如何避免ASD发生是研究热点之一。而ASD的危险因素众多,主要包括患者年龄较大、体质量较大、椎旁肌萎缩、术前已经出现邻近节段椎间盘退变表现、关节突关节损伤或不对称、腰椎固定节段过长、骶骨倾斜角过小、术后矢状位脊柱序列异常等[6-9]。因此,改进相应技术,避免或延缓ASD发生至关重要。

既往生物力学研究[10]以及相关临床研究[11]均指出Coflex非融合动态内固定系统为治疗DLD的有效方法。Coflex等棘突间非融合动态内固定系统的应用能够使手术节段保持一定的活动度,避免PIF手术融合节段活动度丧失的缺点,进而降低ASD的发生率[4, 10, 12]。在此基础上,Topping-off手术为在PIF手术的上位节段采用Coflex非融合动态内固定系统,从而预防ASD的一种治疗方法[13-14]。回顾以往文献,鲜有研究探讨Topping-off技术对邻近节段保护作用的研究。因此,本研究旨在比较Topping-off技术与传统PIF手术在治疗DLD方面的临床治疗效果及影像学参数,分析其各自的特点,探讨ASD发生的可能机制及预防手段。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究以2015年12月至2017年12月在首都医科大学宣武医院因DLD接受手术治疗的患者为研究对象,选择其中采用Topping-off术式治疗的40例患者为Topping-off组,按照组间主要基线特征匹配的原则选择采用PIF术式治疗的60例患者为PIF组。纳入标准为:患者术前有腰痛,并伴有下肢放射痛或间歇性跛行等神经压迫症状,保守治疗至少6个月无效;术前症状、体征及腰椎磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)提示责任节段为L4/5;术前腰椎MRI提示L3/4节段椎间盘退变严重,改良Pfirrmann评分≥4分;术前X线检查包含腰椎正侧位及屈伸位片。排除标准为:退变性腰椎侧弯或者后凸畸形;腰椎外伤或肿瘤病史; Ⅱ度及以上腰椎滑脱;严重的骨质疏松;既往腰椎手术史。该研究获首都医科大学宣武医院伦理委员会批准(XW2018007),所有患者均签署知情同意书。

1.2 手术方式

1.2.1 PIF手术

患者在全身麻醉后取俯卧位,按照常规要求进行消毒铺巾。采用后正中入路暴露手术区域,沿着棘突向两侧剥离椎旁肌,显露L3-5的椎板及双侧关节突,在剥离椎旁肌的过程中需要注意保护关节突关节囊。分别在L3、L4和L5的上关节突外侧置入双侧椎弓根螺钉,透视观察螺钉位置及长度合适。去除L4棘突下1/2、L5棘突上1/2和L4/5棘间韧带,同时根据减压需要去除部分L4椎板下缘和L5椎板上缘,仔细分离黄韧带、显露硬膜,沿着双侧L5神经根进行减压,顺着L5神经根找到L4/5节段椎间隙,切除椎间盘,仔细刮除软骨终板,用试模一次测试后选择合适大小椎间融合器(cage),将自体骨填入cage后置入椎间隙。采用同样的方法处理L3/4节段,减压双侧L4神经根,试模测试后放入大小合适cage。透视观察L3/4和L4/5节段的cage深度和位置合适。放入双侧连接棒,拧紧螺帽,冲洗后再进行双侧关节突植骨,将自体骨和人工骨混合后放在双侧关节突及横突间,放置引流管,逐层缝合。

1.2.2 Topping-off手术

患者全身麻醉下取俯卧位,常规消毒铺巾,后正中入路切口,沿着棘突向两侧剥离椎旁肌,显露L3-5的椎板及双侧关节突,在剥离椎旁肌的过程中需要注意保护关节突关节囊,分别在L4和L5的上关节突外侧进钉,置入双侧椎弓根螺钉,透视观察螺钉位置及长度合适。在L4/5节段进行PIF手术,放入大小合适cage。去除L3/4节段棘间韧带,仔细分离椎板间黄韧带、显露硬膜,同时对双侧侧隐窝进行潜行探查,减压双侧L4神经根,完成神经根松解之后,修整L3/4棘突间,依次测试试模,将大小合适的Coflex放入棘突间,深度为Coflex的U型部位距硬膜囊约2 mm。冲洗后再进行双侧L4/5关节突植骨,将自体骨和人工骨混合后放在双侧关节突及横突间,放置引流管,逐层缝合。

所有患者术后24 h内佩戴腰围下地,常规预防性使用抗生素48 h,并且在术后3 d拔除引流管,出院后佩戴腰围3个月。

1.3 临床治疗效果及影像学评估

所有患者在术前及术后2年使用视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale,VAS)评估腰痛程度,使用Oswestry评分(Oswestry Disability Index,ODI)评估腰椎功能。

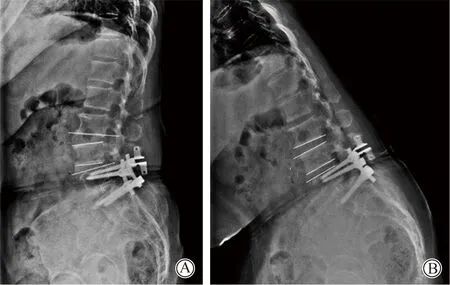

通过腰椎过屈过伸位X线片,测量邻近节段(L2/3)活动度(range of motion,ROM),植入Coflex非融合动态内固定系统的L3/4节段的活动度及L2-4节段整体活动度(图1)。使用改良Pfirrmann分级系统对术前及术后L2/3节段的腰椎间盘退变程度进行评估[15]。ASD判断标准如下:腰椎过屈过伸位X线片显示邻近节段ROM改变>10°[15];邻近节段椎间盘改良Pfirrmann分级增加[16]。

图1 腰椎过伸(A)过屈(B)位X线片Fig.1 The extension (A) and flexion (B) X-ray images of the lumbar spine

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 2组患者基本特征比较

Topping-off组共纳入40例患者,其中男性20例,女性20例,年龄为52~65岁,平均(59.4±4.2)岁;PIF组共纳入60例患者,其中男性24例,女性36例,年龄为54~66岁,平均(60.2±3.8)岁。2组间性别、年龄及骨密度比较差异无统计学意义(P>0.05)。2组患者随访时间为24~26个月,平均(24.2±2.8)个月。

2.2 2组患者手术指标比较

Topping-off组手术时间为110~160 min,平均(127.5±26.3)min,术中出血量为110~220 mL,平均(177.6±63.8)mL;PIF组手术时间为120~195 min,平均(155.0±34.3)min,出血量126~285 mL,平均(203.0±72.8)mL。组间比较,Topping-off组手术时间明显短于PIF组,差异有统计学意义(P<0.05);Topping-off组术中出血量小于PIF组,但差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。Topping-off组术后1例出现椎管内血肿;PIF组术后1例出现皮下切口感染,1例发生椎管内血肿,组间比较差异无统计学意义(χ2=0.000,P=1.000)。

表1 2组患者手术指标比较Tab. 1 The comparison of the surgical parameters between groups

2.3 2组患者临床效果比较

2组患者术前腰痛VAS评分及ODI评分比较差异无统计学意义(P>0.05);术后2年,2组腰痛VAS评分及ODI评分均降低,但2组间比较差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。

表2 术前及术后2年腰痛VAS评分及腰椎ODI评分比较Tab. 2 The comparison of the VAS and ODI before and 2 years after surgery

Topping-off组Coflex置入节段(L3/4)术后2年ROM较术前明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。而2组间邻近L2/3节段和L2-4节段,术前和术后ROM变化趋势一致,且均差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 Topping-off组与PIF组术前术后腰椎各节段活动度比较Tab. 3 The comparison of segmental ROM between the Topping-off group and the PIF group before and after surgery

2组患者术前L2/3节段椎间盘改良Pfirrmann分级差异无统计学意义(P>0.05),术后2年,2组患者Pfirrmann分级均有提升,但PIF组提上幅度大于Topping-off组,Topping-off组L2/3节段Pfirrmann评分低于PIF组,组间差异有统计学意义(P<0.05),详见表4。术后2年,Topping-off组有2例(5%)患者L2/3椎间盘改良Pfirrmann分级增加1级,而PIF组中14例(23.33%)患者中出现L2/3椎间盘改良Pfirrmann分级增加,组间比较差异有统计学意义(χ2=6.002,P=0.014)。

表4 2组患者术前术后L2/3节段改良Pfirrmann分级比较Tab. 4 The comparison of the L2/3 modified Pfirrmann grade between the Topping-off group and the PIF group

3 讨论

在保守治疗无效后,腰椎减压融合术是治疗DLD的主要方式。然而,融合节段活动度消失,邻近节段活动度代偿性增加,从而增加ASD发生的风险[1-3, 6-8]。因此,如何预防或延缓PIF术后ASD的发生有重要的临床意义,而Coflex等棘突间非融合动态内固定系统的应用能够使手术节段保持一定的活动度,术后ASD发生率下降。在此基础上,Coflex装置联合PIF手术的Topping-off手术应运而生。而本研究旨在比较Topping-off手术与PIF手术在治疗DLD的临床治疗效果,并探讨Topping-off手术预防或延缓ASD发生的可能机制。

在本研究中,2组患者VAS与ODI评分与术前相比在术后2年明显改善。因此,Topping-off手术和PIF手术均能够明显缓解DLD患者症状。但前者在手术时间以及术中出血量等方面优于后者,这是因为Coflex非融合动态内固定系统置入过程不需要完全暴露关节突关节以及横突,且不需要椎弓根螺钉植入、椎间隙处理以及横突间植骨。但笔者提示,在进行Topping-off手术时,需要仔细观察Coflex置入节段有无严重的椎间不稳,有无明显的椎体间滑移,有无峡部裂等情况发生,从而防止Coflex非融合动态内固定系统的置入失败。

本研究发现Coflex置入节段能够保持一定的ROM。由于Coflex非融合动态内固定系统置入的作用,术后2年上位邻近节段ROM未有明显改变,而在融合组中,上位邻近节段ROM较术前明显增加。既往生物力学研究[11-12, 17]显示,Coflex非融合动态内固定系统有极好的压缩刚度和延展刚度,因此能够对维持脊柱稳定有极好的作用。在本研究中,Topping-off手术包括了黄韧带的部分切除以及关节突关节的部分切除,并且松解神经根结构。在Coflex非融合动态内固定系统置入节段应该重点保护外侧部分,并减少椎板的切除以保证棘突的稳定。其目的在于尽可能保护脊柱后部结构的完整性。在保留屈伸活动的情况下,脊柱的应力并不会集中在上位椎间盘高度,这有助于保护邻近节段,延缓ASD的发生[11-12, 17]。

笔者还发现Topping-off组的L2-4整体活动度与PIF组之间差异无统计学意义。可能原因是采用Topping-off手术情况下,L2/3节段ROM的运动负荷由置入Coflex系统的L3/4节段和上位邻近L2/3脊柱节段共同承担,因此降低了Topping-off手术后L2/3脊柱节段ASD的发生率。PIF组有2例患者出现了L2/3脊柱节段ROM改变超过10°,Topping-off组中有3例患者出现L2-4节段ROM改变高于10°,然而因为ROM由2个脊柱节段共同分担,每个脊柱节段ROM改变均低于10°,对上位邻近节段起到保护作用。

此外,腰椎MRI资料亦显示术后2年上位邻近节段椎间盘退变程度PIF组较Topping-off组严重,术后2年Topping-off组仅有2例患者上位邻近节段改良Pfirrmann分级增加1级,而PIF组中共14例患者出现上位邻近节段改良Pfirrmann分级增加,进一步验证Topping-off术式能够预防或延缓ASD发生,具有重要临床意义。

综上所述,本研究显示Coflex非融合动态内固定系统的植入能够保留置入节段的ROM,并且能够分担脊柱的应力。然而,本研究尚有不足。首先,本研究为回顾性分析,并没有对所有患者进行随机分组,并且随访时间相对较短,样本量相对受限。Topping-off技术在治疗DLD的临床有效性以及对ASD的预防作用仍需要随访时间较长的大样本量的随机对照试验加以分析。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明王玮:提出研究思路,设计研究方案;潘福敏、孔超:进行试验、数据测量;王玮、孙祥耀、侯晓飞:采集、清洗和分析数据;王玮、潘福敏、孔超:论文撰写;鲁世保:总体把关、审订论文等。