西藏农牧村经济合作组织嵌入乡村治理路径研究

2022-07-13师晓娟宁敏会

师晓娟 宁敏会

(西藏大学经济与管理学院,西藏 拉萨 850000)

一、引言

现代乡村治理应从单一主体治理向多主体转变[1],但是目前还处于探索较为科学的乡村治理路径阶段。截至目前国内已经基本形成三种虽形式不同但又有一定联系的社会治理模式,分别是政府主导模式、村民自治模式和合作治理模式[2]。政府主导模式是历史延续下的治理模式;村民自治模式属于理想模式,但不能完全脱离政府管理;合作治理模式则是新时代社会自治力量成长的优秀果实[3],正在成为社会治理模式中的主流。本文基于那曲市色尼区嘎尔德生态畜牧产业发展有限公司(以下简称“畜牧公司”)、山南市扎囊县扎塘镇羊嘎村藏式帽子次仁金果农民专业合作社(以下简称“藏帽社”)、山南市扎囊县虱雕工艺农民专业合作社(以下简称“虱雕社”)案例的对比研究,拟对政府主导模式、村民自治模式、合作治理模式下的乡村治理状况进行探讨,着重研究农(牧)村经济合作组织、村民之间的互惠关系[4]以及农牧村经济合作组织嵌入乡村治理的路径。

二、研究方法

从理论抽样需求的视角出发,按照潘善琳等的观点,若单独一个案例中所蕴含的数据信息能够说明研究内容之间的逻辑关系,就没必要追加更多的案例,这是案例研究最大的特色之一[5]。因此,本文在选择研究样本时,每一个模式下的路径样本只嵌入一个分析单位,且保证分析单位具有足够的特色与说服力,具体分析如下:

(一)方法选择

基于以下因素:1.探讨农牧村经济合作组织与乡村治理之间的互惠关系、农牧村经济合作组织嵌入乡村治理的路径以及这些行为、过程背后的复杂发生机制,定量研究难以回答这类问题,而案例研究却能够很好解释该类问题。2.既有文献基于单一主体行为(如政府主导模式、村民自治模式)的治理路径问题探究较多,并强调依托访谈等形式得出的数据[6],而本文更关注真实情景下的治理现象,故采用案例研究法。

(二)样本选择

按照农牧村经济合作组织和乡村治理之间存在的政府主导模式、村民自治模式、合作治理模式三种嵌入关系,本文进行如下案例设计:探究政府主导模式选择的是藏帽社,该合作组织属于民族手工业,政府对其扶持力度比较大,合作组织的厂房用地以及产品销路大多依靠政府解决,案例较为符合政府主导模式的要求;探究村民自治模式选择的是虱雕社,该合作组织主要依靠自身以及周边村民的帮助和支持才得以发展壮大,案例较为符合村民自治模式的要求;探究合作治理选择的是畜牧公司,该合作组织前期发展得益于政府的扶持,后期的发展脱离政府的扶持并与村两委之间形成有效互动(具体特征见表1)。

(三)数据收集

案例数据来源主要包括正式访谈、非正式访谈、观察、二手资料收集等,通过多样化的数据来源,有效地保障了数据的相互补充和交叉验证,并提高了案例的信度与效度。2020年11月26日,笔者对畜牧公司进行了实地调研,访谈5人。2021年8月,笔者对藏帽社以及虱雕厂负责人进行了结构式访谈。2021年12月25日,再次对案例样本进行调研。此外在进行数据收集的同时,同步进行数据分析工作,保证了数据的充分性、针对性和准确性。

表1:样本特征描述

三、研究过程

下文将对比分析不同模式下的治理路径特征,选择较为科学的治理路径,并着重分析该路径具体运行方式。

(一)政府主导模式的治理路径特征分析

山南市扎囊县藏帽社成立于2013年,项目总投资800万元,主要建设内容有新建厂房、住所、购置设备及配套设施,政府为其提供了厂房,并给予较多政策优惠。藏帽社主要生产藏式帽子,所生产的藏式帽子做工精细、款式新颖、质量上乘、订单不断,产品供不应求,市场前景非常好。2014年起,藏帽社坚持以市场为导向,以品牌为保障,以特色为突破,以产业化经营为重点,以增加农牧民收入为目的,依托民族手工业资源等优势,通过政府组织推动的方式,培养现代化产业。调研发现在当地政府的扶持下,藏帽社虽逐渐走上正轨,但扩大再生产动力不足,实现高质量发展仍存在一些问题。首先,政府强有力的行政属性在一定程度上制约了村民自主性的发挥,影响了村民参与村庄事务管理的积极性。其次,单纯的依靠政府支持,该合作组织的抗风险能力较低,风险预警机制不健全,自我处理突发事件的能力较低,合作组织的自生发展能力较弱。

政府主导模式下的治理路径具有以下特征。

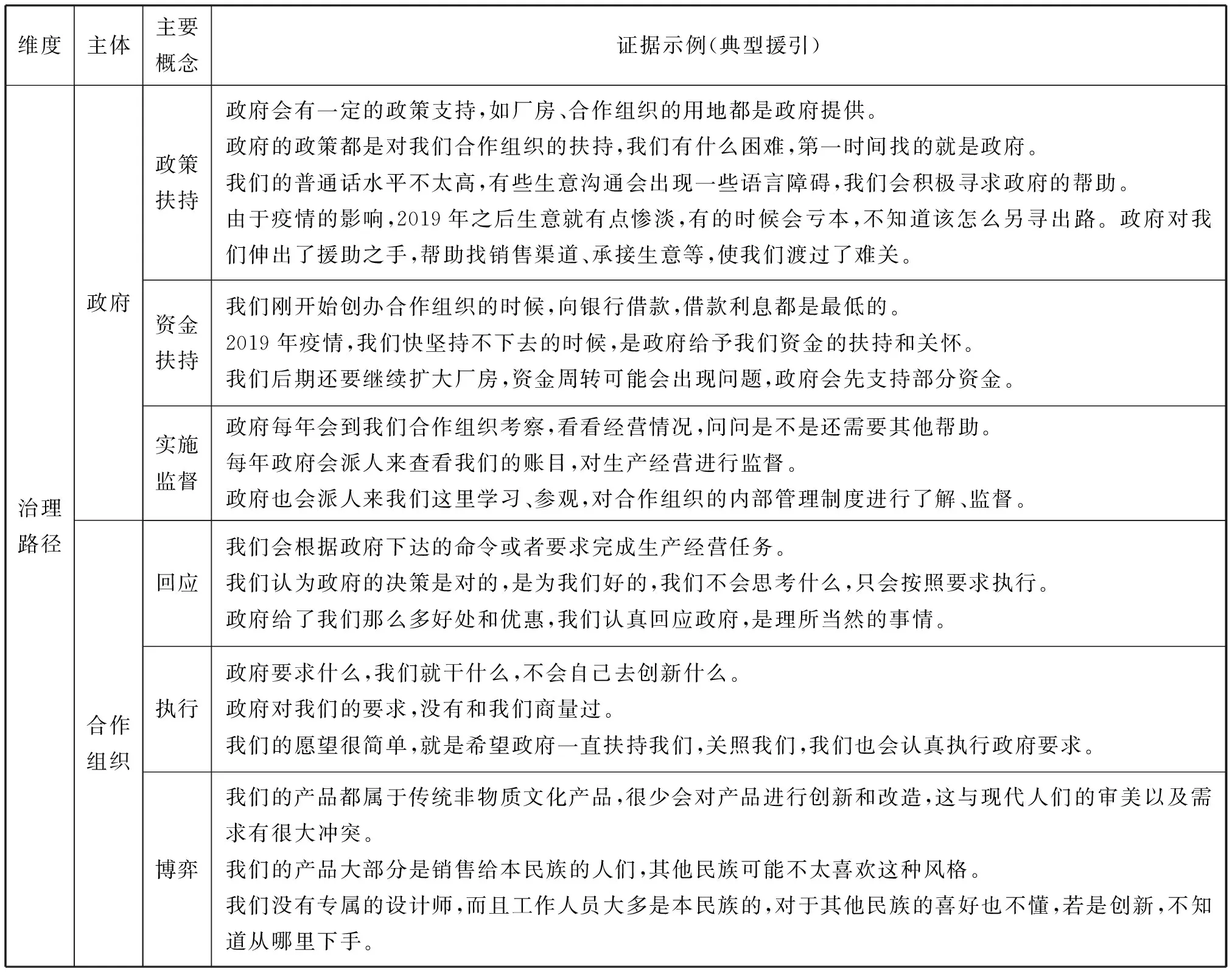

1.治理路径(见表2)。政府的具体治理路径表现为:(1)政策扶持→(2)资金扶持→(3)实施监督。合作组织的回应:(1)回应→(2)执行→(3)博弈。

表2:政府主导模式路径主要特征及证据举例

2.主要载体。政府职能部门以行政扶持为主要载体,以行政命令进行干预治理。

3.主要优缺点。政府主导模式在行政动员、力量整合、政策推进等方面具有其他经济主体难以企及的权威,还可以创造适合的经济发展条件。但是该模式缺乏与合作组织本身的互动,限制了合作组织自身的发展动力,这种政府主导模式治理会导致企业走向衰败。藏帽社的负责人表达了相关观点:“政府会有一定的政策支持,像我们的厂房,合作组织的用地都是政府提供的,但是针对2019年开始突发的新冠疫情,我们没有相应的预警机制,合作组织的自生发展能力较弱,销售额急剧下降”。

(二)村民自治模式的治理路径特征分析

山南市扎囊县虱雕社成立于2012年,现有木工操作室、雕刻室、绘画室、产品展厅室,形成了“一条龙”操作管理模式,年均收益达到700万元左右,生产经营年原材料成本425万元、员工工资250万元,纯利润为25万元左右。虱雕社先后培养180多名虱雕技术人员,目前厂内员工80多人,员工月平均工资6500元左右,同时享受奖金、节日慰问金、全勤奖等福利。虱雕社继承发扬了优秀的民族手工艺术,传承了精致的产品技艺,同时为全县乃至全区社会待业青年提供了学习技艺和就业机会,增强了创收能力,带动了周边群众致富,为推动社会进步起到了巨大的作用。虱雕社以全区社会青年为培养对象,截至2019年共举办了11期培训班,培训人数283人,目前正在学习虱雕技艺的社会待业青年共有60多名(其中34名为已脱贫监测对象)。通过调研发现,该合作社主要依靠当地村民的共同努力才得以发展壮大。

村民自治模式的治理路径具有以下特征。

1.治理路径(见表3)。村民自治主导模式的治理路径:(1)员工引进→(2)员工培育→(3)员工留存。

表3:村民自治主导模式路径主要特征及证据举例

2.主要载体。村民自治主导模式是以合作的关系链或价值链为主要载体,实现对合作社的外部治理。

3.主要优缺点。虱雕社的发展动力来源于“人”,员工的“引育留”是该合作组织的核心工作,这样可以和村民建立一个和谐共处的关系,也能够及时准确地了解村民诉求,及时满足村民需求,减少矛盾,缓和关系。但是该合作组织并没有和政府之间形成有效的沟通,合作组织的日常资金运行有困难。该合作社的创建人以及工作人员表达了相关观点:“我们厂区的扩建,跟政府申请了很多次,一直没有回应。当时创建这个合作社组织的时候,政府的帮助较少,主要是自己贷款创建的。”

(三)合作治理模式的治理路径特征分析

那曲市色尼区畜牧公司是政府引导下农(牧)村经济合作组织与村两委以及村民共组共建共治的典型事例[7]。该公司是2017年经国家批准成立的牦牛乳制品生产企业,公司负责人将其定位为大型规模化的农牧村经济合作组织企业,致力于高端牦牛乳制品生产,是西藏自治区重要的高原有机畜牧产业示范基地。公司为有效推进现代畜牧业产业化进程,明确了“基地种植、养殖、加工、销售、科研、培训、产业旅游”的“七位一体”畜牧产业发展模式。如今,该发展模式已基本成熟,并在拉萨开设了9家销售点,产品处于供不应求状态。畜牧公司探索了适合藏北牧区发展的“一十百千万”嘎尔德模式。通过“一十百千万”的运营模式,形成当地政府与合作组织之间政策链、脱贫巩固链、组织合作链和经济链之间的特色合作。

2018年那曲市政府提出“一村一社、一乡一合”政策,大力投资扶持畜牧公司,引进先进的畜牧产品加工机器,提供对应岗位的技能培训,由政府统一出资进行基地建设,同时按照“依法、自愿、有偿”原则,构建统一的合作章程,推动了农牧村经济合作的发展,也促进了畜牧公司的发展,使得畜牧公司与农牧村经济合作组织连接起来,并建立协作互动关系。畜牧公司给农牧村经济合作组织提供一定数量的牦牛,并对牦牛奶进行收购,激发了牧民参与牧区经济合作组织的积极性。牧民每天将新鲜牦牛奶送到畜牧公司的鲜奶收购站,畜牧公司经过一系列的鲜奶纯度检验,按照每斤10元左右的价格进行收购,每户牧民每天大概能够得到200元左右的收入。可以看出,牧区经济合作组织为村民的“钱袋子”作出了贡献,村民也给牧区经济合作组织的发展奠定了基础。从当前那曲市以及周边县域的经济社会发展状况来看,牧区经济合作组织的嵌入不仅改变了之前“小而散”状态,也为牧业的规模经营、科学规划牧业养殖创造了环境。同时在村两委以及牧区经济合作组织的双重领导下,牧民集体有序进行养殖技能的学习,使得牦牛奶迅速增产,牧民的收益得到增加。

畜牧公司吸收当地监测对象5027人(已脱贫800多户),为其提供就业岗位,扶持已脱贫户发展,是牧区经济合作组织嵌入乡村治理的典型案例。从牧户参与合作组织的意愿来看,这种“一十百千万”模式,容易与普通牧户达成合作的利益共识,具备市场发展的原生性需求。畜牧公司发展趋势、发展目标与农牧户的价值诉求相一致,助力牧区经济合作组织成为村级组织基层治理的辅助。在村“两委”以及合作组织的配合、协调作用下,奶制品收购活动、就业帮扶活动,与普通牧户达成了共同的经济发展目标,最终构建了良好的村、经济合作组织、牧户协作共治模式。这是经济合作组织嵌入乡村治理的优势,对村集体经济进行了弥补和补充,村“两委”的支持也对农牧村经济合作组织的发展起到关键作用。

合作治理的必要前提是多个主体参与并有一定的联系[8],在乡村治理研究中最为核心的三重关系是政府部门内部关系、政府与组织之间的关系、组织与村民之间的关系[9]。然而,现实中这三种关系一直没有形成良好的互动合作,乡村治理中各类问题产生的根源在于乡村治理核心关系之间没有建立完善的合作治理机制,因此,合作治理有效是乡村治理的必由选择和发展的主要方向。

合作治理模式下的治理路径具有如下特征。

1.治理路径(见表4)。(1)村“两委”与农牧村经济合作组织的交互关系:支持、补充;(2)村“两委”与村民之间的交互关系:管束、监督;(3)农牧村经济合作组织与村民的交互关系:增收、促进。

2.主要载体。农牧村经济合作组织为主要载体,村两委、村民为辅助载体,三个主体之间合作共治。

3.主要优缺点。这一模式打破了单一主体的管理,决策的制定与实施更加科学民主,同时也缓和了村民与村“两委”之间的强制关系[10]。但是仍有问题出现,比如合作组织的内部运营规范化、科技人才队伍建设等,这些问题的出现与该合作治理模式路径中的每个环节息息相关。该组织的负责人以及财务人员表达了相关观点:“我们目前面临的主要问题是国家没有统一的牦牛奶标准,我们对收购的牦牛奶不能准确辨别其纯度和质量;合作组织内部关于奶制品的合格安全生产证还没有拿到,不能给超市或者大型商场供货。”

(四)不同治理路径的比较分析

通过对三种模式的对比分析,可知合作治理模式路径是较为科学的嵌入模式。三种模式的优缺点如下:

1.政府主导治理模式路径优缺点分析

优点:(1)作为主导,政府在集体号召、集合力量、政策推进等方面具有其他经济主体没有的行政方面的权威。(2)政府可以主动创造利于自身发展的经济环境。对于处在西部地区的西藏来说,单独依靠市场的力量创造适合的投资环境,其能量是非常有限的,但是依靠政府的绝对权威,可以扭转这种局面,将“不利”变化为“可以”。

缺点:(1)一旦政府目标出现失误,其损失不可预估。(2)政商结合容易滋生腐败,危害国家管理系统的运行。

表4:合作治理路径主要特征及证据举例

2.村民自治治理模式路径优缺点分析

优点:(1)村民与集体联系密切,能够及时准确地获取村民对政治、生活的诉求并及时满足,避免村民内部矛盾的发生。(2)村民自治治理模式让人民管理人民,决策制定更加民主化。

缺点:(1)“过度自治化”,村民自治超出了法律规定的范围,擅自作出不属于自治范围的决定,或随意增加村民的非法定义务,违法限制村民的自由权利。(2)村民自治,缺少宏观考虑政策和形势的能力,缺乏长远眼光,对于村庄的可持续发展不利。

3.合作治理模式路径优缺点分析

优点:(1)打破了公共政策目标的单一性,使政策走出单纯对行政机构负责的单线的线性关系形态。(2)在合作治理的条件下,行政权力的外向功能会大大削弱,治理主体不会再依靠权力直接作用于治理对象[11]。(3)行政权力服务于抽象的公共利益的状况也会改变,进而会紧密地与行政权力持有者的道德意识相关联。(4)多主体参与乡村治理,对于决策的科学、合理性有促进作用。(5)多个主体之间,利益环环相扣,能够对寻租贪腐这一行为起到一定的监督作用。

缺点:合作治理路径模式中每个环节之间的联系需要制定规范规则以及明确主体职责,目前还存在一些漏洞,导致合作组织内部发展仍存在一些问题。

四、农牧村经济合作组织嵌入乡村治理路径探索

对政府主导治理模式、村民自治模式、合作治理模式三者之间进行对比发现,合作治理模式是较为科学的嵌入模式。

(一)村“两委”适度“放权”,增强农牧村经济合作组织发展活力

农牧村经济合作组织作为一个集体性组织参与到乡村治理进程中,与多个主体之间存在共享关系,需要寻找农牧村经济合作组织与村“两委”之间的平衡点。在农牧村经济合作组织嵌入乡村治理进程中,农村经济合作组织与乡村治理之间的相互嵌入会提高行政的灵活性和包容性。同时也为处理村庄政务提供了更多的空间,这对于村“两委”、合作组织功能的整合[12],可谓一种新突破。建议村“两委”与农牧村经济合作组织之间建立进一步的互信关系,实现村“两委”较难实现的经济价值。

(二)改革供给方式,激发合作组织生产活力

借助财政补贴经费或由农牧村经济合作组织出资,由村“两委”制定购买公共服务的标准,并对公共基础设施实施过程和事后的收益进行监督和验收。可以由农牧村经济合作组织作为建设主体或管护运营主体,承担农牧村基础设施、人居环境、公益服务等方面的工作和服务,从而增强与农牧村地区的联接,不断提高对乡村治理的参与水平。

(三)健全合作组织民主管理,推动合作组织规范发展

健全农牧村经济合作组织民主管理,首先,需要完善农牧村经济合作组织自身发展的条件,全面办理经营许可证,鼓励村民参与乡村治理。其次,需要完善农牧村经济合作组织内部的财政制度,为保障农民的利益,需要严格执行《农民合作社法》,确保农(牧)村经济合作组织的建立和运行过程在资金的收支方面有严格的标准[13]。为了保证农牧村经济合作组织的规范性,每个季度均需向上级政府提交财务报表,且需保证所提交的财务报表数据真实可靠,便于监督与核查。最后,需完善农牧村经济合作组织的用人机制,应尽快建立市场化的用人机制,根据具体标准选聘适合的管理者。

(四)鼓励村民与专业性社会组织合作,监督协助村庄的日常事务

村民嵌入到乡村治理进程中,首先,是对基层民主的有力回应,保障村民参政议政的权利。其次,显现出多元治理的“主体”多元这个特征。再次,对村“两委”的权力以及农(牧)村经济合作组织的运行起到监督制约作用[14]。鼓励村民以及其他社会组织成为农牧村“自治”的重要监督与协助日常工作的辅助主体。最后,组建由社会组织、村民等共同形成的村庄内部综合治理委员会,重要建设事项由社会组织形成提案,最终决定权由治理委员会决定。这种方式能让权力更有公平性、针对性、高效性。

乡村治理研究是一个漫长的过程,仍需要不停探索。在多元共治的大局之下,农牧村经济合作组织与乡村治理的有机结合,是治理成效的表现之一,为有序乡村治理体系的发展与完善提供了借鉴,也是对国家治理能力与治理体系现代化的有力实践,未来还会与更多主体相互融合,构建乡村治理新模式。