陕甘宁边区识字组的历史发展及经验启示

2022-07-13王哲文栗洪武

王哲文 , 栗洪武

(1.河北大学 教育学院,河北 保定 071002;2.陕西师范大学 教育学院,陕西 西安 710062)

陕甘宁边区时期,在党和边区政府的直接领导下,一场广泛而深刻的社会教育运动在边区展开。边区的社会教育作为国民教育的重要组成部分,既包括通过经常性的、有组织的政治教育和文化教育来扫除文盲和半文盲,也包括在识字扫盲的基础上为边区建设和战争服务。(1)参见杨洁、栗洪武、陈磊:《服务于全面抗战的陕甘宁边区教育》,《教育研究》2016年第8期。在十几年的发展中,边区逐渐形成了一套整齐完备的社会教育体系,其中既包括季节性的冬学,也包括常规性的识字组。关于识字组,目前在有关革命根据地和解放区社会教育研究的一些论著中偶有涉及,学者们将其作为边区社会教育的一种重要形式而加以论述。王玉珏认为识字组因其自身灵活、方便的特点,在社会教育中发挥着独特的作用。(2)参见王玉珏:《抗战时期陕甘宁边区社会教育研究》,博士学位论文,西南交通大学,2013年,第20—21页。罗菊芳和栗洪武认为由于冬学在开展过程中出现了曲折和偏差,识字组作为冬学的补充发挥了重要作用。(3)参见罗菊芳,栗洪武:《陕甘宁边区冬学教育的发展历史及其现实意义》,《大庆师范学院学报》2019年第4期。虽然识字组作为当时社会教育的重要形式得到认可,但学界还未针对其形成系统性的专门研究,因此,本文在前人的基础上,回顾挖掘识字组的历史发展,以期再现革命历史的宝贵经验。

一、陕甘宁边区识字组的基本概况和历史发展

在中国共产党领导早期革命根据地的群众教育中,识字组就已经作为一种重要的教育组织形式运用在社会教育实践中。到了陕甘宁边区时期,识字组得以广泛开展,其中既有着对党领导根据地社会教育成功经验的继承,也有结合边区实际原创性的发展,从而形成了独特的组织结构和灵活多样的教学方式。

(一)识字组的基本概况

识字组是一种最简便、最经济、最灵活的教育组织形式,它根据农村居住分散的特点,结合群众生产和生活的需要来组织民众组成识字小组。有的以家庭成员组成;有的以近邻或同一工作部门的人组成;有时还根据人员的流动随时随地组成识字组,尤其是同吃同住、经常一起从事生产的人为单位编成小组。每个识字小组3至7人,从中选出一名组长,负责领导和督促组员每日进行识字,具有“小而精”的组织结构特点。

识字组的人员构成虽然数量较少且简单,但每个识字组都设有小组长,并且组长肩负着保障识字组日常教学的责任。他们主要负责领导一组的识字工作,督促组员的学习,时常检查组员识字的进度,把自己所学传播给组员,定出识字进度,与附近学校时常取得联系。组长因事离开本地时,要找代理组长。由于组织的便利性,识字组在边区得到了迅速普及。

识字组的教学广泛采纳“小先生制”,具有灵活简便的特点,既解决了社会教育师资急缺的困难,也巩固了学生学到的知识,使学校和社会紧密地结合起来。通过“小先生制”,每个识字组学生学到了知识又可以再去充当小先生,这种“细胞分裂”的方式把“即学即用”“即知即教”的精神发挥到极致,也使得识字组教学得以快速发展。

(二)陕甘宁边区识字组的历史发展

陕甘宁边区识字组历经了土地革命、全面抗日战争和解放战争三个时期,经过曲折发展,从简单随意逐渐形成了较为成熟完备的教育组织形式。

1.土地革命时期识字组的初步建立

中华苏维埃时期,识字组就作为一种社会教育的组织形式出现,并在中央苏区的领导下进行社会教育工作。1933年10月20日中共中央文化建设大会通过《目前教育工作的任务的决议案》指出,社会教育是我们一个有力的武器,必须有系统地领导发展消灭文盲运动。(4)参见江西省教育学会编:《江西苏区教育资料选编》,南昌:江西教育出版社,1960年,第137页。其中,识字组就作为一种扫盲形式由俱乐部领导,重点在扫除文盲,大力开展识字运动,在中央苏区的社会教育中产生了显著成效。1933年冬,一些有条件的机关和村庄成立了列宁俱乐部,其中识字组就在俱乐部的领导下开展识字扫盲活动,但由于政权初建以及战争的频繁,此时的识字组还比较简单粗糙。(5)参见刘宪曾:《陕甘宁边区教育史》,西安:陕西人民出版社,1994年,第331页。

1935年10月,中央红军到达陕北苏区后,在党中央的直接领导下,根据地的社会教育得到提高和发展,识字组作为社会教育的重要形式在许多机关、部队、学校和农村广泛建立。1936年,冬学作为一种扫盲形式被作为经常性的学制确立下来,同时识字组作为冬学以外的扫盲形式也得到发展。许多地方成立了俱乐部来领导和实施社会教育,此时识字组逐渐开始有了专门的领导机构进行指导。1937年初,边区群众文化教育委员会发布了《关于群众的文化教育建设草案》,提出“普及教育”的中心口号,正式将识字组作为社会教育的一种组织形式与冬学、夜校等列入《草案》,并指出要设立识字促进会指导和领导识字组的工作。(6)参见陕西师范大学教育科学研究所编:《陕甘宁边区教育资料·社会教育》上册,北京:教育科学出版社,1981年,第4—6页。《草案》颁布后,社会教育的对象、任务、内容和形式进一步得到了确定,识字组也开始被正式确立为一种社会教育的扫盲形式,同时也开始有了专门的、直接的组织领导机构负责。

2.全面抗战时期识字组的稳步发展

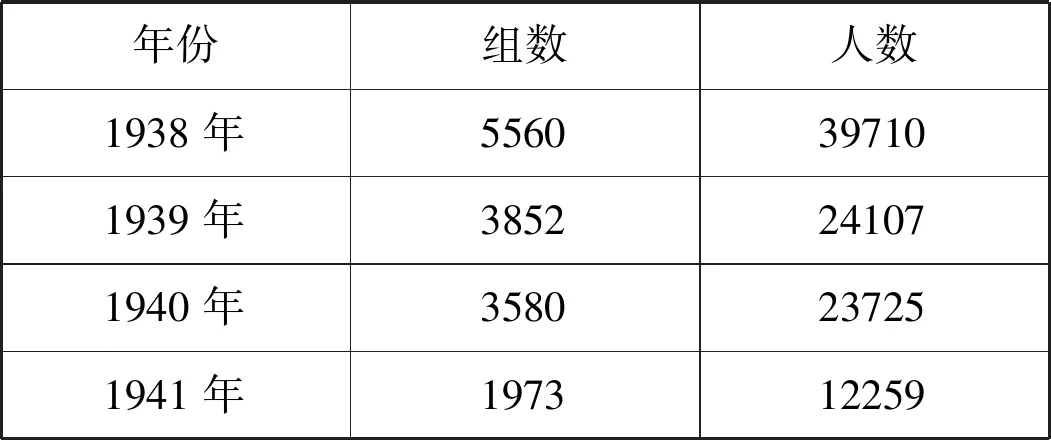

全面抗日战争爆发后,经过多方协商,陕甘宁边区正式作为一个行政区域被国民政府承认,这在一定程度上促进了边区各方面的建设和发展。1937年以后,社会教育开始注重工作的总结和计划。土地革命时期,识字组虽然已经在边区广泛建立,但由于自身的随意性以及缺乏工作指导,出现了徒有形式、实效不足的缺点,1938年边区教育厅针对这些问题提出社教工作应注重于整理和充实。为此,边区在《陕甘宁边区小学法》中规定要领导和发展识字组,发动小学生充当“小先生”以补充识字组师资,同时开始建立各种检查、奖励制度保障识字组的发展。经过几年发展,识字组在数量上有所减少(见表1),但却提高了质量,许多识字组成为模范识字组受到宣传和表扬。

表1 识字组发展情况(7)参见陕西师范大学教育科学研究所编:《陕甘宁边区教育资料·教育方针政策》上册,第215页。

1937—1941年间,冬学作为另外一种重要的社会教育形式也在边区全面开展。冬学采用集中、大规模的方式进行扫盲,在一定程度上具有教学和组织的统一性和便利性,但相对集中的方式容易导致冬学在发展中逐渐暴露出形式主义、强迫动员、学习内容和人民生产生活需要不符等问题。与此同时,边区在党中央的直接领导下进行了大生产运动和整风运动,为社会教育奠定了一定的物质基础和实事求是的思想作风。边区政府认识到:“在分散的农村,办集中的冬学,要学生离开家庭,在校起灶,那不仅不能普遍使群众入学,反而加重群众的负担,引起群众的不满。”(8)甘肃省社会科学研究院历史研究室编:《陕甘宁革命根据地史料选辑》第五辑,兰州:甘肃人民出版社,1986年,第353页。于是,识字组由于经济、灵活、方便的组织特点不仅在平时发挥着重要作用,在冬季也和冬学进行了有效结合,形成了一系列的识字组样式。

1944年10月,边区文教大会在延安召开。此次会议不仅总结了以往的社会教育工作,奖励了具有模范作用的识字组,还确定了需要和自愿的社会教育原则,此后的社会教育得到了全面改革:一方面,冬学与识字组进行结合,出现了家庭冬学,以家庭为据点再推广到邻居乡亲,由家庭成员充当教员,与家庭生活、家庭劳动生产结合,(9)参见新教育学会:《解放区群众建设的道路》,沈阳:东北书店,1948年,第82页。此类的冬学形式正是结合了识字组的特点发展起来的,方便了群众;另一方面,过去的识字组基本是以识字扫盲为主,这时的识字组开始以识字为基础发展群众读报,有些读报组还按照职业性质分为农民组、药铺组、纺织组、卫生组、放羊娃组等等,各个组按照与本行业有关的知识来读,针对性强,既可以了解时事,也可以学习文化,更重要的是不耽误劳动生产,很受群众欢迎。(10)参见刘宪曾:《陕甘宁边区教育史》,西安:陕西人民出版社,1994年,第339页。

3.解放战争时期识字组的重心转移

1946年12月边区政府发布《战时教育方案》指出:“各级学校及一切社教组织应立即动员起来,发挥教育上的有生力量。社会教育要与学校教育、时事教育、战争生活相结合,在形式上利用识字组进行读报,把时事教育与文化教育联系起来,在了解时事过程中配合识字;以儿童做小先生去教育一般群众”。(11)红色档案延安时期文献档案汇编编委会编:《红色档案·延安时期文献档案汇编·陕甘宁边区政府文件汇编》第11卷,西安:陕西人民出版社,2014年,第30—33页。为了配合解放战争需要,社会教育的内容和形式都相应进行了调整,抗日战争期间的成功经验同样被应用到了此时期的社会教育当中。其中,识字组作为一种重要的社会教育形式,其任务不仅在于识字扫盲,还在于利用识字对群众进行思想政治动员,巩固解放区的成果。随着解放战争的不断胜利,这时社会教育的工作重心也逐渐由农村转移到了城镇,社会教育也开启了全面的新民主主义建设的启蒙新篇章,识字组在其中继续发挥着重要作用。

二、陕甘宁边区识字组的基本经验

陕甘宁边区的社会教育,经过了艰苦和曲折的道路,通过识字组开展的社会教育运动极大提高了边区民众的文化水平,使得党中央和边区政府的政策在边区基层有效地贯彻执行,也成为新中国普及教育的先声,这些经验是非常丰富的,也是十分宝贵的。

(一)坚持群众路线,依靠群众的需要和自愿进行

中国共产党领导下的陕甘宁边区社会教育是面向广大人民群众的识字扫盲教育,一直以来密切联系群众都是党领导人民进行革命建设的基本作风,陕甘宁边区文化建设同样坚持了群众路线,依靠群众的需要和自愿进行。识字组的扫盲教育正是在需要和自愿原则的指导下,坚持了群众路线,取得了巨大成效。

客观来说,边区社会教育一开始继承了早期革命根据地的扫盲经验,注意群众学习的适用性和兴趣,但陕甘宁边区的社会扫盲任务比之以往更加复杂和繁重,面对的是更加广泛和普遍的文盲大众。因此,在识字组的扫盲过程中在一定程度上出现了需要和自愿原则的偏差,具体表现在过分注重识字组的数量不顾质量,导致很多识字组流于形式、教育内容泛政治化,脱离群众的生产生活以及强迫动员群众,招致部分群众不满等。这些偏离实际的做法,导致了一段时间内识字组的扫盲效果较差,直至边区大生产运动以后,这种情况才得以改善。

1943年,大生产运动使得边区群众的物质和精神生活得到了很大程度上的改善,实事求是的工作作风也在实践中落实得更好。1944年,在毛泽东的关怀下召开了边区文教大会,总结了模范识字组的成功经验,也正式确立了需要和自愿的社会教育原则。1944年12月林伯渠指出:“检讨了历史教训,总结了新经验,明确了开展大规模群众文教运动的方针,要求执行毛主席的指示,组织广泛的文教统一战线,依靠群众的需要与自愿,于五年至十年内消灭可怕的死亡率,消灭大量文盲,普及新民主主义文化,挤掉封建文化残余。”(12)中国科学院历史研究所第三所编:《陕甘宁边区参议会文献汇集》,北京:科学出版社,1958年,215页。在此之后,识字组的发展是稳健而迅速的,“今后应尊重群众的意见,以群众的需要为主,除了进行识字,在适当情形下,亦可用以传授为群众所迫切需要的珠算和农业手工业技术,或简单的医药卫生知识”。(13)甘肃省社会科学研究院历史研究室编:《陕甘宁革命根据地史料选辑》第五辑,兰州:甘肃人民出版社,1986年,第352页。识字组的扫盲工作在需要和自愿原则的指导下,得到了群众的拥护,提高了人民群众的文化水平。

(二)依靠学校教育,与家庭教育紧密结合

毛泽东同志指出,在一百五十万人口的陕甘宁边区内,还有一百多万文盲,为了进行这个(扫盲)斗争,不能不有广泛的统一战线。(14)参见:《毛泽东选集》第三卷,北京:人民出版社,1991年,第1011页。陕甘宁边区是一个经济和文化都十分落后的地区,兴办学校、聘用教师等都需要大量的经费,因此,政府依靠学校和家庭的力量,党政军民都来办社会教育,建立广泛的社会教育统一战线,是陕甘宁边区社会教育的基本经验。

首先,边区识字组依靠学校教育发展。边区各地的小学教员与学生都尽量地抽出时间来干社教工作,小学生做“小先生”,做识字组组长;教员指导识字组,开办民众学校。教员和学生参加抗战动员工作,边区社教工作的推动,大部分是靠当地的小学师生负责。(15)参见陕西师范大学教育科学研究所编:《陕甘宁边区教育资料·社会教育》上册,第8页。不仅如此,中等学校和一些高等学校也派出部分学生参加识字运动,并担任教员。边区的识字教育在学校教育的推动下得以快速发展。

其次,边区识字组也依靠家庭进行。由于社会教育对象的分散性以及边区进行社会教育的场所有限,有些识字组就以家庭为教学场所,以家庭成员为对象进行教育教学活动,很多教育内容也直接与家庭生产生活相关。如在扫盲教学中,出现了家庭识字组的形式:家庭即学校,父兄即教员,以家庭作据点,推广到邻居乡亲,容易开展。识字组以家庭进行组织识字和读报,社会教育在家庭场域内得到了迅速普及。此外,社会教育与学校教育和家庭教育相结合,形成了教育领域的三方合作,对边区文教事业的大发展也产生了巨大的推动作用。

(三)建立自上而下的机构进行组织领导

在社会扫盲的进程中,边区自上而下建立了一整套的领导机构,负责领导、组织、指导、检查识字组扫盲的工作。除了边区教育厅作为文教事业的最高领导机构外,边区还成立了社教指导团专门指导并辅助各县社教的实施,以消灭文盲作为其“单独的专门的工作”。社教指导团作为负责整个边区社会教育的主要领导机构,担负着整顿及充实识字组的任务,建立模范识字组、训练“小先生”、固定教学对象等工作在社教指导团的领导下有条不紊地进行。

社教指导团不仅领导和辅助识字组的扫盲工作,同时还兼顾冬学、夜校、半日班、民教馆等各组织形式的扫盲工作,并且经常以冬学和夜校的工作为中心,因此边区还成立了识字促进会专门负责识字组的工作。边区群众文化教育委员会指出:“每个村庄和每个俱乐部,设一个识字促进会,小组太多的地方可以设分会。促进会的任务是给小组临时材料,随时训练不识字的或识字少的小组长检查小组的成绩”。(16)陕西师范大学教育科学研究所编:《陕甘宁边区教育资料·社会教育》上册,第6页。除了识字促进会专门负责识字组的扫盲工作以外,识字组还由当地的小学扶助。由于经费和人员的缺乏,识字组的教员和其它教学物资较为匮乏,识字组在当地小学的领导和帮助下在很大程度上解决了一些困难。当地的小学担负有组织动员、训练“小先生”、发展识字组等任务,这样的做法既巩固了学生在学校学习的知识,又使识字组的扫盲工作得到有力支持,同时也使学校和社会紧密结合起来。

此外,每个识字组内设有一名小组长,负责领导督促小组每天进行识字,并与识字促进会、小学校等领导机构保持联络,接受识字训练。识字组组长主要负责领导所在组的识字工作,督促组员的学习,时常检查组员识字的进度,把自己所学传播给组员,安排识字进度,与附近学校保持经常性联系。组长因事离开本地时,要找代理组长。所以,推选识字组组长要有一定的条件:首先,要做事负责;其次,要肯学习、肯帮助别人;再次,能略识一些字。识字组的扫盲工作在社教指导团、识字促进会、小学校的领导下,兼之以小组长负责制形成了自上而下的领导体系。

(四)采用灵活多样的教学结构和形式

边区识字组是一种最简便、最经济、最灵活的社会教育扫盲组织,这些特性在很大程度上取决于它“小而精”的组织结构和灵活多样的教学形式。识字组根据农村居住分散的特点,结合群众生产和生活的需要来组织民众,每个识字小组3至7人,从中选出一名组长,负责领导和督促组员每日进行识字。这种“小而精”的教学结构具有组织上的便利性,边区群众平时很难大规模地脱离生产,采用这种结构进行组织,最大程度满足边区群众生产和学习的需要。

除了采用“小而精”的教学结构外,由于识字组的教学一般没有固定的学习地点和时间,形式也不要求整齐划一,同时为了解决识字组教员缺乏的困难等原因,识字组普遍地推行“小先生制”进行教学活动。边区识字组的扫盲工作学习了陶行知的做法,边区教育厅指出:“小先生是普及教育最有效的方法,各地都要尽量发动小学生来做小先生。他一面读书,一面抽出时间来普及教育,教育群众识字,向群众报告消息,向群众宣传,是普及教育很有力的办法”。(17)陕西师范大学教育科学研究所编:《陕甘宁边区教育资料·社会教育》上册,第74页。同时,由于小先生们并非专门的教员,当地小学或社教指导团还会对小先生进行训练,他们在识字组教学时一般都是“就近而教”,从家庭近邻开始发展到街头巷角,在与群众一起的日常生产生活中,没有固定的地点和时间,利用劳动、休息等一切可以利用的时间,见缝插针,教人学文识字。

此外,识字组在发展过程中逐渐与冬学结合,密切配合群众的生产生活,出现了如家庭识字组、一揽子等类型的教学形式。由于边区当时的交通不便、人口居住分散、人民生产生活所需要的知识重点不同等各种原因,冬学出现了生源流动和流失的情况。于是,冬学和识字组进行了结合,发展出了适应群众生产和生活需要的轮流、家庭、一揽子等形式的识字组。轮流识字组是指为照顾学生,在进行教学时轮流替换教师或学生的一种冬学教学组织形式,它主要针对分散的农村环境以及生产生活不便的妇女群体,具体包括轮流教员、轮流学生以及教员和学生都轮流三种轮流方法。家庭识字组是指以家庭为据点再推广到邻居乡亲,由家庭成员充当教员,与家庭生活、家庭劳动生产结合的一种教学组织形式。家庭识字组具有家庭即学校,父兄即教员,且不用动员学生等特点。一揽子识字组是一种综合性的教学形式,它根据学生具体的生产生活需要的不同,划分成不同的组别,在具体的生产生活中进行教学。它的教学对象包括男女不同年龄段的各类人群,各行各业无所不包,在教学内容上学生需要什么就教什么,有的教学与生产劳动紧密结合。边区根据群众的需要,深度结合他们的生产生活,因地制宜创造出各种灵活多样的教学形式,为社会扫盲做出了卓越贡献,也为后来的扫盲工作留下了十分宝贵的经验财富。

三、结语

陕甘宁边区的社会教育实质上是一场广泛而深刻的以扫盲为基础的社会改造运动,面对90%以上的文盲、半文盲大众,社会教育在发展过程中形成和完善的识字组作为一种重要的组织形式,发挥着其独特的优势,在十几年的时间里取得十分显著的成效,为陕甘宁边区建设成为新民主主义社会的模范根据地做出了自身的贡献。在新中国成立后,识字组作为经过历史和实践检验的社会教育形式继续发挥着重要作用。目前,新时代的到来也赋予了社会教育以新的内涵和使命,“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂”,识字组作为历史上社会教育的重要形式,其经验和教训依旧可以成为新时代社会教育的重要镜鉴。