外源营养配方及应用量对于羊肚菌产量的影响

2022-07-13陈忠有赵玉梅翟学良刘俊杰

曹 君 ,陈忠有 ,赵玉梅 ,翟学良 ,刘俊杰 *

(1.辽宁省农业科学院食用菌研究所,辽宁沈阳 110161;2.辽宁省食用菌优质栽培重点实验室,辽宁沈阳 110161;3.清原满族自治县夏家堡镇事业发展服务中心,辽宁抚顺 113302;4.抚顺市先进装备制造业发展促进中心,辽宁抚顺113009;5.抚顺县救兵镇人民政府农业站,辽宁抚顺 113116)

羊肚菌是一种大型食用真菌,在生物学系统分类上属于子囊菌亚门Ascomycotina、盘菌纲Discomycetes、盘菌目 Pezizales、羊肚菌科 Morchellaceae、羊肚菌属 Morchella[1]。由于其形态种和系统发育种的复杂性和相互交叉性[2],通常而言羊肚菌并不是一个单一的物种,而是羊肚菌属内众多可食用种类的总称,其中极少部分种类可以实现人工栽培[3],且只有美国20 世纪80年代末兴起的室内周年化生产技术和我国2000年左右研发成功的外营养袋栽培技术成功实现了商业化栽培,二者都是通过添加外源营养促进羊肚菌营养生长转变为繁殖生长,因此外源营养袋的应用成为羊肚菌人工栽培的关键技术[4-6]。何俊等[7]通过对比试验证明了外源营养袋对于羊肚菌出菇的决定作用,而自然生长和单一使用的玉米芯、马铃薯、腐殖土替代外源营养袋均无法实现出菇生产。唐明先等[8]证明外源营养袋重量变化大小与羊肚菌产量成正相关关系,试验中发现只有外源营养袋减重50%以上时,羊肚菌产量才有望达到正常水平。近年来随着羊肚菌栽培产业的快速扩展,外源营养袋栽培技术也呈现多样化发展,营养袋的配方、规格、装料量和摆放量等差异较大,在生产中造成很多不便,因此该文研究外源营养袋优化配方,并通过改变营养袋规格和摆放量,研究单位面积上不同外源营养的投入量对于羊肚菌产量的影响,以期为羊肚菌生产中营养袋的使用提供量化指标,实现栽培技术的标准化。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试品种。试验用羊肚菌菌株为辽宁省农业科学院食用菌研究所提供,菌种为六妹羊肚菌(Morchella sextelata,Mel-6)。

1.1.2 栽培模式。选择适用于辽宁地区羊肚菌栽培的冬季暖棚生产模式,于10月初播种,12月底至翌年2月之间出菇。栽培方式为畦床覆土加外源营养袋方式。

1.2 方法

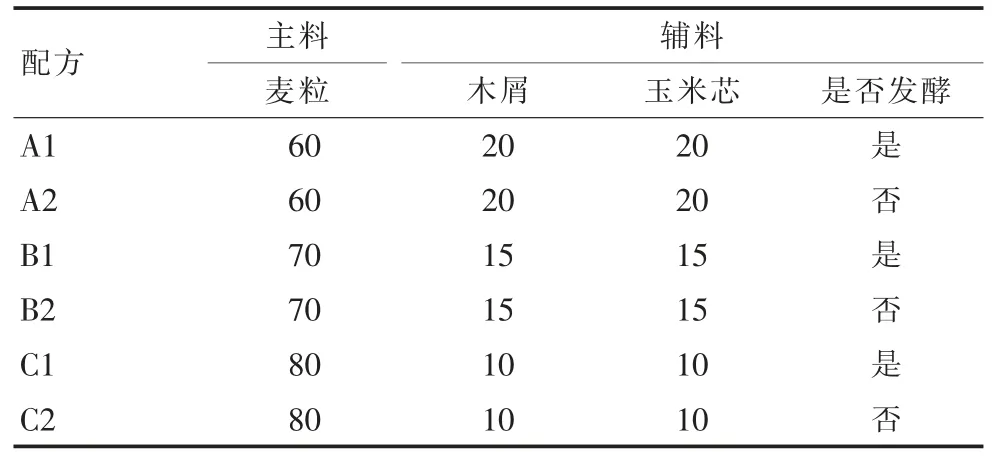

1.2.1 外源营养袋配方筛选。外源营养袋主料为麦粒,辅料为新鲜木屑、玉米芯,包装材料为14 cm×28 cm 聚丙烯塑料袋。针对不同的主辅料配比进行筛选试验,6个供试配方如表1 所示,装袋前麦粒浸泡至充分吸水膨胀,A1、B1、C1 组辅料中木屑和玉米芯按质量比1∶1 混匀后建堆发酵至充分腐熟而无霉变时按配方与麦粒混匀并装袋,121℃灭菌120 min。不同配方装袋质量均为干料0.25 kg±0.01 kg,灭菌后湿重为 0.6 kg±0.02 kg。

表1 营养袋主辅料配比筛选配方 %

选择暖棚畦栽生产模式,畦床宽1 m,棚内纵向4 条畦床,每条长100 m,棚内于中间两条畦床的中心位置设计18个试验区,每个试验区5 m 长,小区间设置1 m 的隔离带。6个配方各设3个重复,随机排列,相邻2个小区不为同一配方组。播种后菌丝长至覆土层,土壤表面出现菌霜时,将营养袋纵面用刀划开2 条不相交的刀口,开口面朝下紧密贴紧地标放置。每个小区按“品”字形纵向2列平行摆放23个营养袋(平均约45 000个/hm2),每个营养袋间隔约25~30 cm 左右。发菌期、出菇期的田间管理按常规方法进行,采收第1 潮菇,称量并记录鲜菇产量,计算单位面积羊肚菌子实体鲜品重量并进行统计和分析。

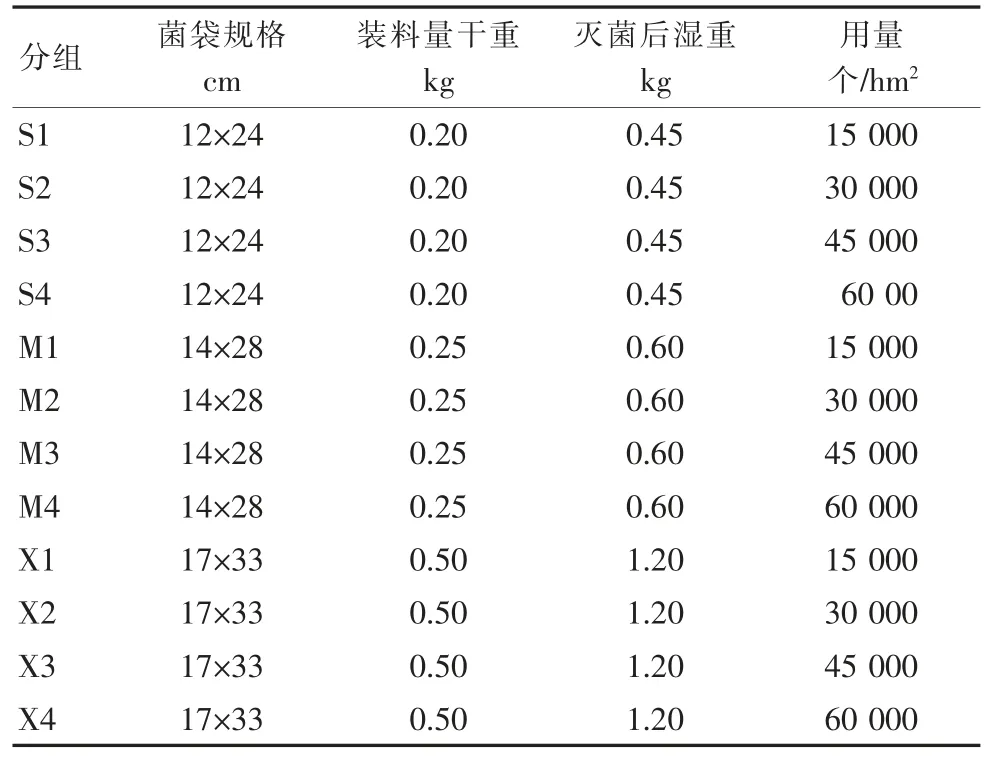

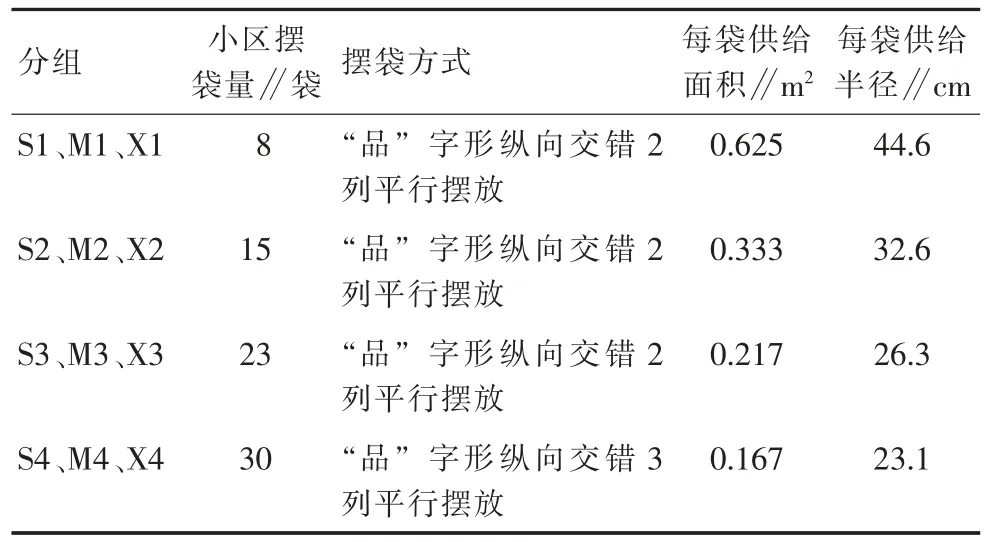

1.2.2 外源营养袋规格及用量差异性试验。利用从1.2.1外源营养袋配方筛选试验中获得的产量品质综合表现最佳的主辅料配方配比,进行不同规格、不同数量营养袋应用试验。根据辽宁省及周边地区近5年羊肚菌实际生产中的使用习惯和效果反馈,选择12 cm×24 cm、14 cm×28 cm和17 cm×33 cm 共3种规格的营养袋,每种规格营养袋设置摆放量为 15 000个/hm2、30 000个/hm2、45 000个 /hm2和 60 000个/hm2共 4个数量梯度,12个试验组,进行应用效果分析研究,各组营养袋规格、装料量及单位面积应用数量等情况见表2。

表2 外源营养袋规格和数量试验分组情况

每个分组3次重复,共36个试验小区,设置在位置相近、设施设备和生产历史相同、土壤类型相似的暖棚中。试验小区划分、营养袋灭菌及应用方式参考1.2.1,摆放方式按“品”字形纵向交错2 列或3 列平行摆放。按照羊肚菌暖棚栽培的常规方法进行田间管理和采收,记录产量数据。

2 结果与分析

2.1 外源营养袋不同主料含量及辅料处理方式对于羊肚菌产量的影响

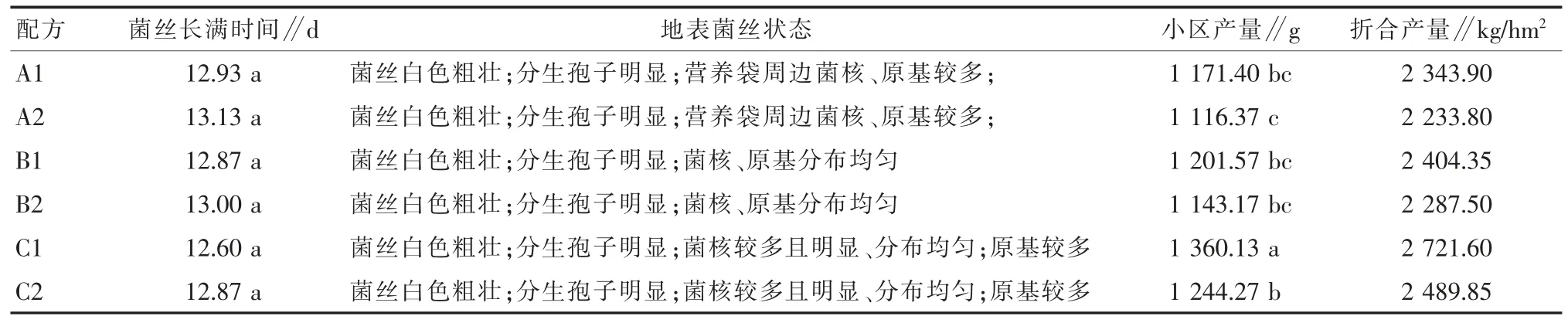

试验暖棚羊肚菌播种后5 d 地表出现菌霜,7 d 后各试验区菌霜较为均匀时,按计划摆放外源营养袋,每个配方3个重复小区各随机选取5个营养袋监测菌丝长满袋的时间并计算平均值,记录不同配方试验区地表菌丝生长、菌核、原基表现,统计每个配方3个重复小区的总产量并计算平均值(表3)。

表3 不同配方外源营养袋对于羊肚菌生产的影响

所有试验组中随机选择的外源营养袋长满菌丝时间为11~14 d,但各组间平均时间在α=0.05 的显著水平上无差异,表明麦粒含量为60%~80%以及辅料是否进行发酵对于羊肚菌菌丝吃料速率并无明显差异。从地表菌丝状态看,随外源营养袋的应用,不同试验组菌丝均呈现白色、粗壮的生长旺盛状态,分生孢子(菌霜)水平也较为平均,但随营养袋中麦粒含量的增加,地表菌核和后期的原基含量相对增多,且分布更为均匀,麦粒含量为60%的A1组和A2 组的菌核、原基以及最后出菇位置则在一定程度上表现出向营养袋位置集中的趋势。

产量方面,C1 组5 m2试验区平均产量为1 360.13 g,高于其他5 组,且在α=0.05 水平均有显著性差异。通过方差分析,小区产量与配方中麦粒百分比之间线性相关度的显著性P 值为0.003<0.05,证明二者间存在线性关系,相关性测量中R 为0.696、R2为0.484,证明小区产量与外源营养袋中麦粒含量成正相关的线性关系。综合比较 A1、B1、C1 与 A2、B2、C2 这 2 组产量数据,可以发现辅料发酵组的产量略高于未发酵组,这可能源于发酵过程可以在一定程度上降解木屑和玉米芯中原本难以被羊肚菌菌丝直接利用的长链有机物,促进菌丝的生长和营养物质转化。因此在6个试验配方中,C1 的应用效果和产量表现最佳。

2.2 外源营养袋规格及用量差异性试验

根据2.1 的试验结果,选择80%麦粒、10%玉米芯、10%木屑(玉米芯和木屑充分发酵后使用)作为外源营养袋配方。在5 m2的试验小区中,每种规格的营养袋摆放量及摆放方式如表4 所示,模拟实际生产中1 000~4 000 袋的营养袋使用量。

表4 不同试验组营养袋摆放量及摆放方式

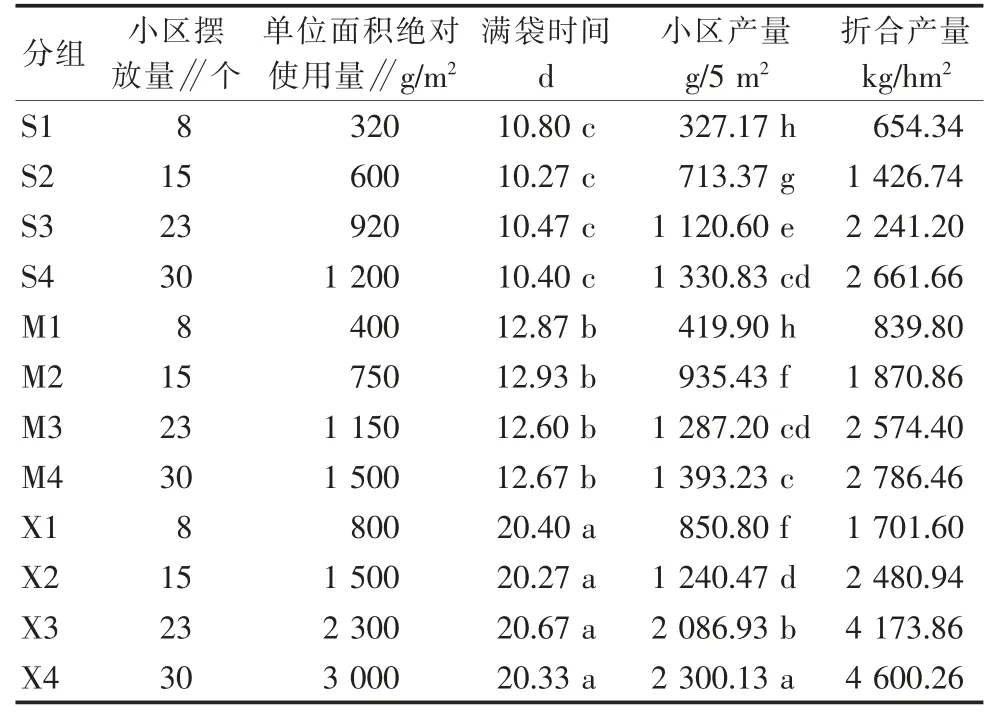

以各处理组实际使用外源营养袋内含干料总量除小区面积,获得外源营养的单位面积用量平均值在320~3 000 g/m2,由低到高为S1<M1<S2<M2<X1<S3<M3<S4<M4=X2<X3<X4,12 组试验区基本可以涵盖目前实际生产中常见的羊肚菌外源营养袋不同投入量,其对于羊肚菌产量的影响见表5。不同规格的营养袋放置后2 d 内地表菌丝即开始进入菌袋吃料,不同规格的营养袋菌丝满袋时间差异明显,12 cm×24 cm 的S 组内4个试验小组菌丝满袋时间在10.27~10.80 d,平均10.49 d;15 cm×28 cm的M 组内4个试验小组菌丝满袋时间在12.60~12.93 d,平均12.77 d;17 cm×33 cm 的X 组内4个试验小组菌丝满袋时间在20.27~20.67 d,平均20.42 d。3种不同规格的营养袋菌丝满袋时间均具有显著性差异(α=0.05 水平)。经ANOVA 方差分析和线性相关度检验,菌丝长满袋时间与营养袋规格的线性相关度的显著性P 值为0.000<0.05,表明二者存在线性相关性,相关性检测中R2为0.987,表明二者具有显著的正相关性。

表5 外源营养袋规格和数量对于羊肚菌产量的影响

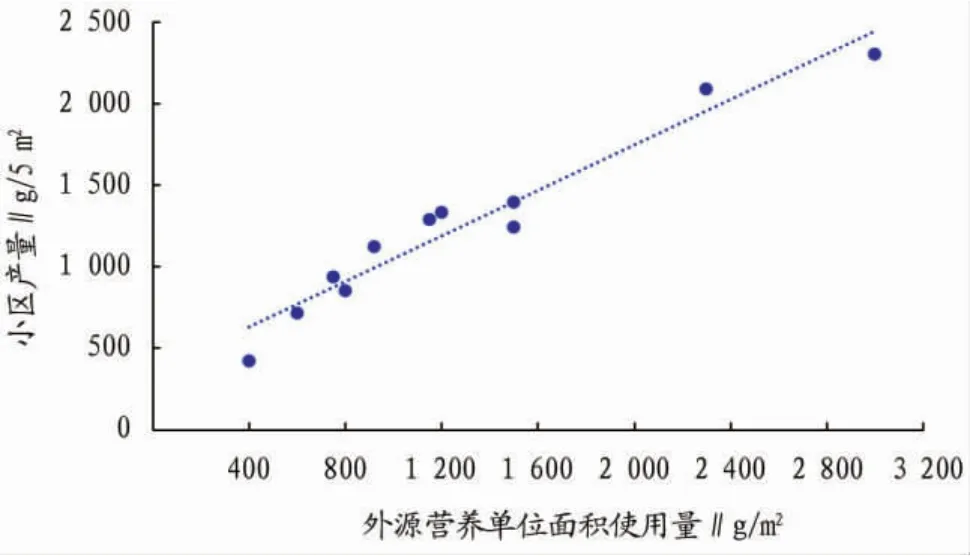

在不同处理组的最终小区产量统计分析中,由高到低为 X4>X3>M4>S4>M3>X2>S3>M2>X1>S2>M1>S1,在 α=0.05 水平上,X4 组和X3 组分别与其他各组存在显著性差异,表明大规格营养袋搭配高使用量通过有效增加外源营养单位面积使用量,可以显著提高羊肚菌的产量,折合公顷产量可以达到4 600.26 kg;S1 组和M1 组与其他各组存在显著性差异,证明中小规格营养袋搭配低使用量通过降低外源营养的单位面积使用量,将导致羊肚菌产量的降低;从图1 可见,小区产量与外源营养的单位面积使用量呈较为明显的线性关系。通过方差分析,小区产量与外源营养单位面积绝对用量之间线性相关度的显著性P 值为0.000<0.05,证明二者间存在显著的线性关系;通过相关性检测,R 为 0.967、R2为 0.936,均接近于 1,证明外源营养单位面积总量对于小区产量解释程度非常高,二者的线性关系比较强。因此证明单位面积内更多的外源营养将有效地提升羊肚菌的单位面积产量。

图1 小区产量与外源营养单位面积绝对用量之间的关系

外源营养单位面积使用量同为1 500 g/m2的X2 组小区产量低于M4 组,二者存在显著性差异。其中X2 组在5 m2试验小区的营养袋用量为15 袋,每袋供给半径约为32.6 cm,而M4 组每小区30 袋,每袋供给半径约为23.1 cm,二者相差过大,推测由于M4 组的外源营养供给密度更大,小区内菌丝的营养供求关系更为平衡,因此M4 组产量高于X2 组(表4)。外源营养单位面积使用量接近(1 150~1 200 g/m)2的S4 组与M3 组小区产量二者没有显著性差异。S4 组每袋供给半径为23.1 cm,M3 组每袋供应半径为26.3 cm(表4),推测23.1~26.3 cm 左右的供给半径符合羊肚菌菌丝营养物质传输的能力,因此在总营养条件基本一致的情况下,每3 000~4 000 袋的外源营养袋摆放量对产量的影响有限。而外源营养单位面积使用量低于X2 组(1 500 g/m2)的S4 组(1 200 g/m)2和M3 组(1 150 g/m)2,其产量与X2 组无显著性差异,表明在营养袋间距过大(半径32.6 cm)的情况下,即使营养总量较高其利用率也会因密度过低而降低,导致产量的下降。因此,外源营养袋对于羊肚菌产量的影响是单位面积营养总量和营养袋摆放密度2个条件共同决定,每45 000袋/hm2的摆放量(每袋作用半径25 cm 左右)为适于羊肚菌菌丝利用能力的最低量,在此基础上摆放量和营养袋规格的提升有助于提高羊肚菌的产量。

3 结论与讨论

(1)羊肚菌人工种植的关键技术为外源营养袋的应用,目前尚无未使用外源营养袋也可实现羊肚菌人工栽培稳定出菇的报道[4-6],因此营养袋的配方和使用方式对于羊肚菌的生产具有决定性作用。羊肚菌外源营养袋配方具有一定的地域性特点,但近十几年的发展过程中,麦粒逐渐成为基础性的主要原料,如苗人云等[9]分析谷壳、麦粒、麦麸及玉米、小麦、水稻、油菜秸秆等原料的化学成分及主成分,并设计9个营养袋配方,通过制作成本、出菇产量、经济效益等指标考量,筛选出优化配方为谷壳19%、麦粒79%、石灰1%、石膏1%;孟祥麟等[10]比对谷壳、菌渣、麸皮、麦粒、木屑、石膏等主料在营养袋中的应用效果,筛选出优化配方为木屑30%、麦粒40%、谷壳20%、腐殖土6%、石膏2%、葡萄糖2%。但是在实际生产中,营养袋生产商或种植户为降低生产成本,通常习惯于优先减少麦粒使用量,提高秸秆、木屑等辅料的用量,而且配方也随着每年的原料价格波动而变动,从而使外源营养袋的生产处于不稳定、不标准的状态,导致羊肚菌的生产也处于较大的风险中。该研究借鉴辽宁地区主要的营养袋配方,选择60%~80%的麦粒为主要原料,证明了营养袋中麦粒的含量直接决定了羊肚菌的产量,因此建议在实际生产中,为保证出菇产量,应尽量避免随意降低麦粒使用量。

(2)羊肚菌外源营养袋规格由于缺乏统一的标准,长期以来同时存在多种规格菌袋的应用[8-12]。不同规格的装料量也随之变化,而摆放量也不等,这种单袋规格、装料量以及摆放量的不同,导致单位面积中外源营养袋所提供的营养物质存在非常明显的差异性,在一定程度上影响了羊肚菌产量和生产的稳定性。同样是出于成本考虑,很多种植户也习惯于尽可能地减少营养袋的应用,部分地区曾经出现低于15 000 袋/hm2甚至不使用营养袋的极端情况,而这种人为降低外源营养的投入,直接造成了羊肚菌的减产直至绝收;或者部分种植户为保障外源营养总量,采用大袋装料少量使用的方式,降低营养袋制作和使用的原料及人工成本,这造成了营养袋摆放密度的下降,在种植地块上造成了羊肚菌原基分布及出菇的不均匀性,适得其反,浪费了耕地、原料和时间资源。该研究结果表明,单位面积中,羊肚菌的产量同时受外源营养的绝对使用量和营养袋摆放密度的影响,而45 000 袋/hm2的摆放量是一个相对基本的要求,在此基础上可以通过使用更大规格的营养袋(即增加每袋营养量)或增加摆放量,更有效地提高单位面积的外源营养投入量和利用效率。此外,在实际应用中,17 cm×33 cm 的营养袋通常只装60%~80%的容积即可保障足够的营养量,预留出足够的空隙将使菌丝在营养袋内生长过程中获得更多的氧气,可以有效促进菌丝生长,提高菌丝活力和营养物质的输送能力。因此未来羊肚菌栽培过程中,综合考虑成本、应用效果和产量需求等多方面因素,更优化地选择应该是在保障一定摆放量的前提下,适度增大营养袋规格。