某小学教学楼隔震结构设计

2022-07-13王俊

王 俊

(昆明有色冶金设计研究院股份公司,云南 昆明650051)

0 引 言

为了提高学校建筑的抗震安全性能,国家相关法律法规规定了该类建筑结构采用隔震、减震技术。隔震结构是在基础顶部到1层结构之间设置隔震层,利用隔震层支座的大变形吸收地震能量,减轻地震作用,减轻地震破坏影响,从而保护建筑物和学生安全。隔震层由下支墩、隔震支座、上支墩及梁板组成。隔震支座一般由铅芯橡胶支座、叠层橡胶支座组成。隔震层以上结构一般采用钢筋混凝土框架结构。通过隔震设计,延长隔震结构自振周期,增大阻尼,减少输入到上部结构的地震能量,降低上部结构的地震作用,提高结构的安全储备,改善抗震性能。隔震结构采用设防地震动参数进行设计。通过结构实例剖析,分析结构设计思路、难点处理,为新项目设计提供有益的借鉴参考。

1 工程概况

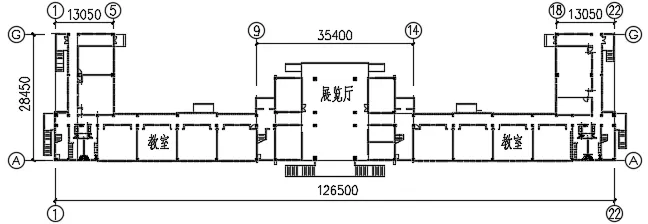

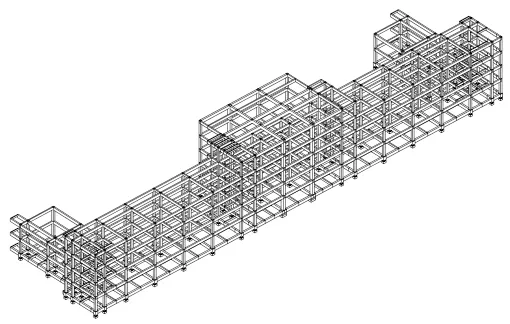

该工程为昆明某小学教学楼,建筑面积7 762 m2。最高5层,局部2层及4层,建筑最大高度19.9 m,长126.5 m宽28.45 m,高宽比0.7<4。结构体系为框架结构,抗震设防类别为重点设防类即乙类建筑,采用隔震技术设计。首层建筑平面见图1。

图1 建筑平面图Fig.1 Architectural ichnography

抗震设防烈度8度,基本地震加速度0.2 g,设计分组第三组,场地类别II类,特征周期0.45 s。场地位于发震断层10 km以外,隔震结构地震作用计算不考虑近场影响。隔震层设置于±0.000 m到基础顶面-1.8 m之间,由下支墩、隔震支座、上支墩组成,隔震支座设置于1层楼板(±0.000 m)以下1 000 mm处,隔震层层高1.8 m,兼作检修层,方便今后隔震支座的更换。见图2。

图2 隔震层以下结构立面图Fig.2 The facade of structure below the isolation layer

2 隔震设计目标和性能目标

(1)隔震设计目标为将水平地震作用降低1度。

《建筑隔震设计标准》GB/T 51408—2021(简称《隔标》)要求对隔震结构上部按照中震设计。在确定上部结构方案时,对于非隔震模型按照降低一度后的中震地震影响系数最大值确定结构方案,布置梁板柱选择截面。

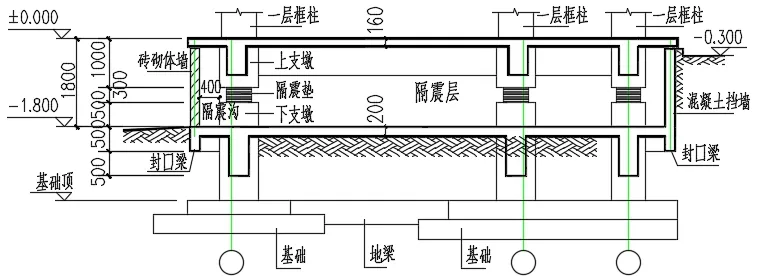

(2)性能目标

对关键部位、关键构件提高其抗震能力确保结构体系安全。根据《隔标》第4.4.6条,隔震结构性能目标(关键、重要、普通构件)分类见表1。

表1 隔震结构性能目标分类Tab.1 Classification of seismic isolation structure performance targets

根据《隔标》第4.7.2条,隔震区域构件(上支墩、下支墩)应进行罕遇地震下的承载力验算,需满足抗弯不屈服、抗剪弹性的要求,同时考虑隔震支座大变形带来的附加弯矩作用。PKPM已内置隔震区域构件指定与大震承载力验算和配筋的功能,可以按照《隔标》附录C考虑支座的附加弯矩作用。类似的,隔震区域其余构件也可采用复振型分解反应谱法结合迭代刚度和阻尼的方法来初步计算大震作用并进行配筋。

3 隔震设计分析方法

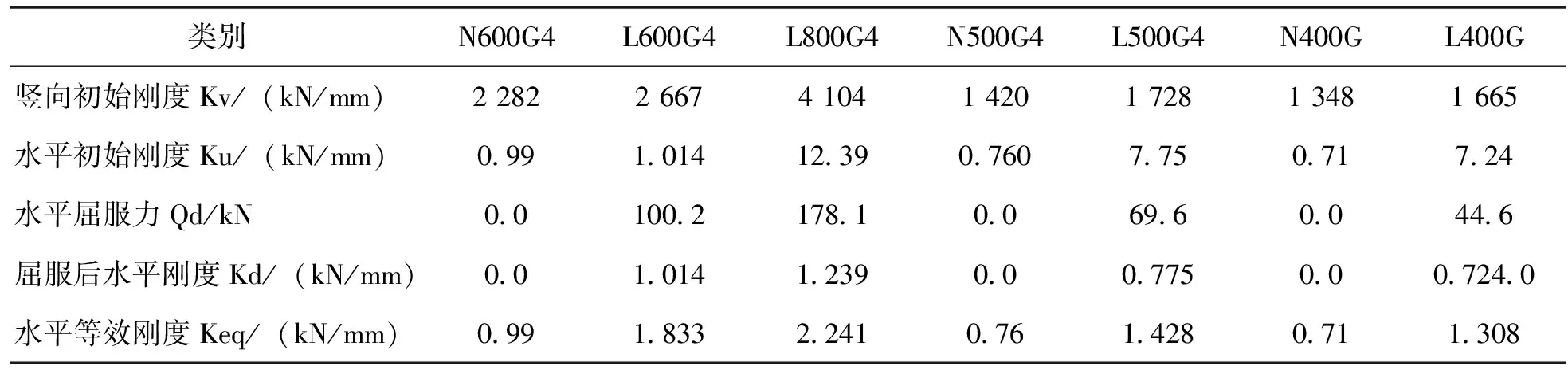

按照新隔标要求,对隔震结构采取包含隔震层的整体分析方法,即对下部结构、隔震层、上部结构进行一体化直接设计分析方法,整体模型见图3。采用中国建筑科学研究院编制的PKPM隔震软件进行中震隔震、中震非隔震及大震隔震3个模型的内力计算及构件配筋设计。在PKPM软件中定义隔震结构设计方法为“整体分析设计法”,底部剪力比由中震下的复振型分解反应谱法结合迭代分析确定,为了考虑隔震层部分支座的非线性属性,隔震层的等效刚度和等效阻尼比由软件基于反应谱结果多次自动迭代确定。

图3 整体隔震模型Fig.3 An overall isolation model

3.1 隔震支座布置

(1)隔震层刚度中心与质量中心宜重合,中震即设防烈度地震作用下偏心率≤3 %;

(2)根据《隔标》4.6.3-1条,同一隔震层内各个隔震橡胶支座的竖向压应力宜均匀,在重力荷载代表值作用下各支座的竖向压应力不应超过乙类建筑的限值12.0 MPa;

(3)在罕遇地震作用下,隔震橡胶支座的最大竖向压应力不应超过乙类建筑的限值25 MPa;

(4)在罕遇地震作用下,隔震橡胶支座不宜出现拉应力,当少数隔震支座出现拉应力时,其竖向拉应力不应超过乙类建筑的限值1 MPa;

(5)罕遇地震作用下,隔震支座考虑扭转的水平位移应不大于支座直径的0.55倍和各层橡胶厚度之和的3倍二者的较小值。

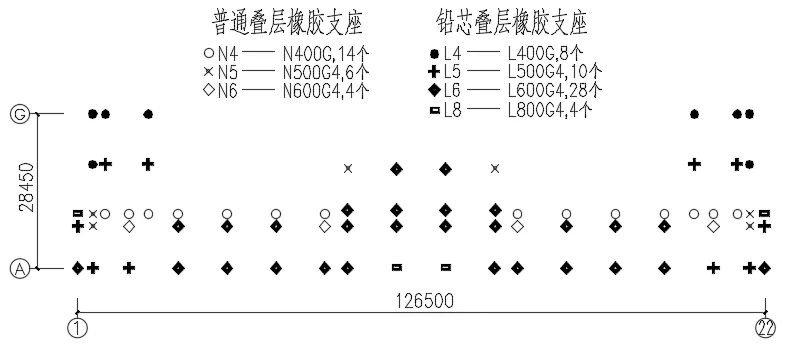

该工程隔震橡胶支座由普通叠层橡胶支座和铅芯叠层橡胶支座组成,共使用了74个支座,各类型支座力学性能详见表2。橡胶支座平面布置见图4。

图4 隔震橡胶支座平面布置图Fig.4 Layout of the isolation rubber bearings

表2 隔震橡胶支座主要参数Tab.2 Main parameters of the isolation rubber bearings

3.2 隔震橡胶支座在罕遇地震下作用下的应力验算

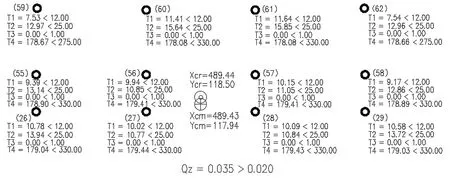

限于篇幅仅选取了其中12个隔震支座的计算结果,详见图5。其中T1为隔震橡胶支座在重力荷载代表值作用下的压应力;T2为在罕遇地震下的最大压应力;T3为在罕遇地震下的最大拉应力;T4为隔震橡胶支座在罕遇地震下的最大水平位移。Qz表示屈重比。Xcm、Ycm分别表示重心X、Y坐标(m);Xcr、Ycr分别表示刚度中心X、Y坐标(m)。由计算结果分析可知,隔震橡胶支座的各项指标均满足规范要求。

图5 隔震支座验算结果及限值输出Fig.5 Calculations and limit value output of the seismic isolato

3.3 隔震层抗风承载力验算

(1)X向、Y向顺风向风荷载验算

隔震层必须具备足够的屈服前刚度和屈服承载力,以满足风荷载和微振动的要求。根据《隔标》第4.6.8条规定抗风承载力应符合下式规定:

γwVwk≤VRw

X向:即1.5Vwk=737.1<4 570.7 kN,满足要求;

Y向:即1.5Vwk=3 238.7<4 570.7 kN,满足要求;

式中:

VRw—抗风装置的水平承载力设计值。当不单独设抗风装置时,取隔震支座的屈服荷载设计值;

γw—风荷载分项系数,取1.5;

Vwk—风荷载作用下隔震层的水平剪力标准值。

(2)《抗规》规定:采用隔震的结构风荷载和其他非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力不宜超过结构总重力的10 %。本结构总重力荷载代表值为128 251.4 kN,其10 %大于风荷载产生的X向水平力491.4 kN、Y向水平力2 159.1 kN,满足规范要求。

4 隔震结构的地震(中震)反应分析

4.1 反应谱方法分析

4.1.1 结构周期比

应新《隔标》第4.2.2-1条要求,隔震结构的自振周期应根据不同地震作用烈度下的支座水平位移确定,可采用振型分解反应谱法结合迭代计算确定。同时根据规范条文说明4.3.2条,《隔标》中采用的振型分解反应谱法默认是基于考虑阻尼矩阵的复振型分解反应谱法,以保证隔震层大阻尼比情况下计算结果的准确性。现使用PKPM软件提供的基于复振型分解反应谱法进行自动迭代计算的功能,计算出隔震前(柱底铰接处理)与隔震后结构的自振周期在表3中给出。此外,《叠层橡胶支座隔震技术规程》规定:隔震房屋2个方向的基本周期相差不宜超过较小值的30 %。由表3可知,采用隔震技术后,结构的周期明显延长,且满足相关规定要求。隔震后结构周期比Tt/T1=0.88<0.90,满足要求。

表3 隔震前后结构的周期Tab.3 The period of the structure

4.1.2 结构底部剪力比

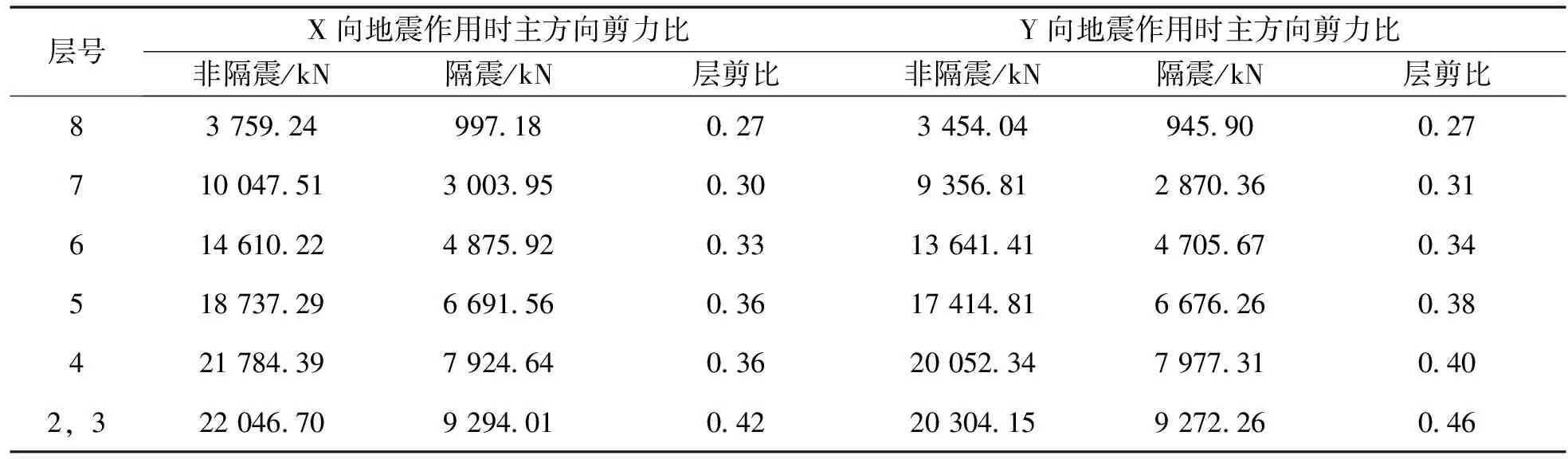

基于复振型分解反应谱法结合迭代计算得出的设防地震下楼层剪力与隔震前结构进行对比,得出隔震后/前结构的底部剪力比,进而确定上部结构的抗震措施。由表4得出:隔震层及以上结构隔震前后,结构底部剪力比值的最大值为0.46。根据新《隔标》第6.1.3-2条,隔震结构与非隔震结构底部剪力比≤0.5时,上部结构可按该地区设防烈度降低1度确定抗震措施。因此,上部结构抗震措施可按7度取用,框架抗震等级为3级,但该项目为重点设防类建筑,依据《建筑抗震设防分类标准》和《抗规》要求,该项目隔震后上部结构设计框架抗震等级按提高1度取用,最终本项目抗震等级为2级。下部结构抗震等级为1级。与竖向地震作用有关的抗震措施不得降低,严格控制柱轴压比限值要求,框架柱轴压比按1级抗震等级控制。

表4 非隔震与隔震结构层间剪力及层间剪力比Tab.4 Interlayer shear force ratios of structures with and without seismic isolation

4.1.3 变形验算

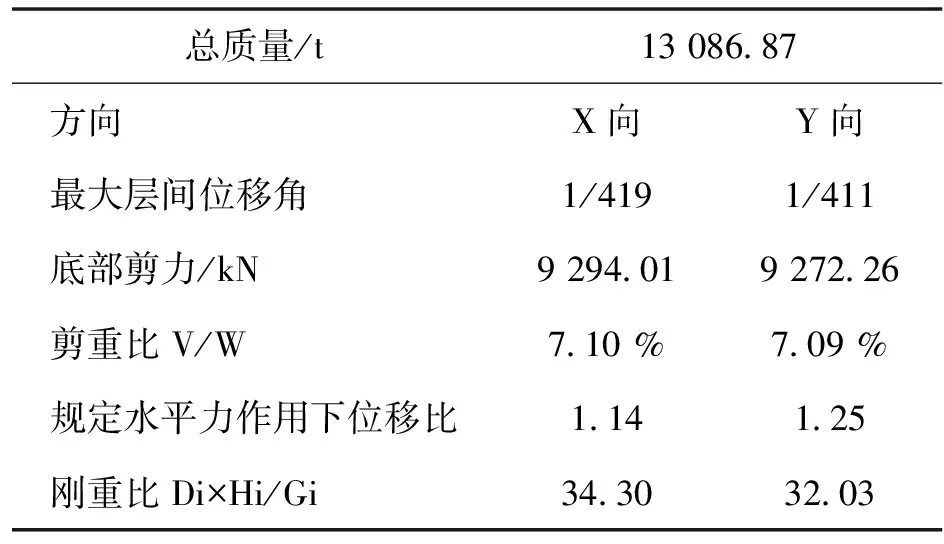

上部结构在设防地震作用下,主要计算结果见表5(注:楼层主要指标统计不包含隔震层上下支墩层及橡胶支座层。)

表5 中震主要计算结果Tab.5 Main results in a moderate earthquake

计算分析得出:

(1)最大弹性层间位移角(Y向,第六计算层)1/411<1/400,满足《隔标》表4.5.1中规定的限值要求。

(2)地震作用下结构剪重比:根据《隔标》要求,8度(0.2 g)设防地区,水平地震影响系数最大值为0.45,X向、Y向楼层剪重比不应小于3.20 %。由计算可得,剪重比X向值7.10 %、Y向值7.09 %,符合要求。

(3)X方向有效质量系99.59 %>90 %,Y方向有效质量系数99.59 %>90 %,参与振型足够。

(4)位移比大于1.2小于1.4,需要考虑双向地震作用。

(5)楼层刚度比最小为1.4,上下楼层刚度均匀,没有突变。

(6)楼层受剪承载力之比最小为1.07大于0.8,结构没有软弱层。

(7)该结构最小刚重比Di×Hi/Gi为32.03(第4计算层)>20,可以不考虑重力二阶效应;也>10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算。

4.2 时程分析

作为结构抗震设计的一种补充方法,目的是检验反应谱法的计算结果,在反应谱分析的基础上采用时程分析进行校核,弥补不足。时程分析作为补充计算,主要针对计算结果的隔震层和上部结构的剪力和层间位移进行比较,当时程分析法>振型分解反应谱法时,相关部位的部件与构件内力和配筋需进行相应调整。

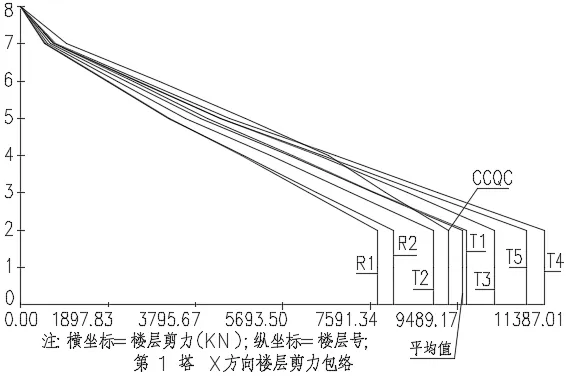

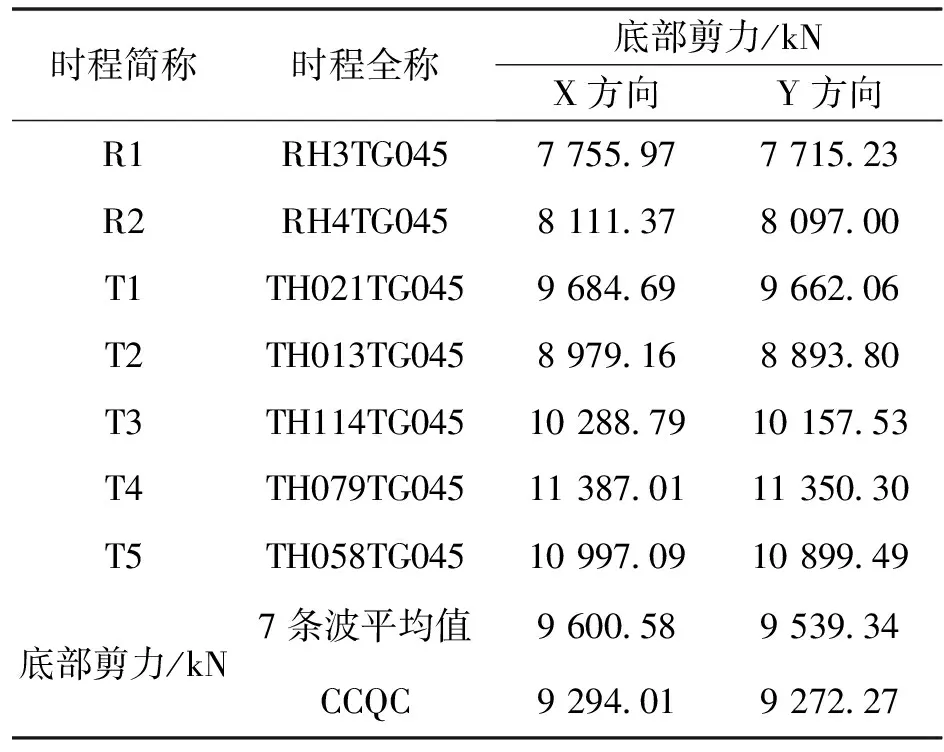

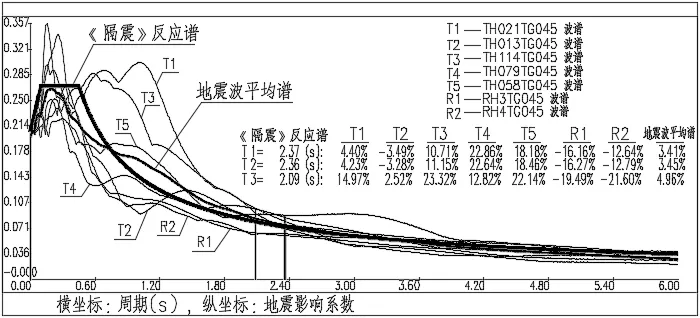

4.2.1 地震动输入

该工程选取了5条实际强震记录和2条人工模拟加速度时程,7条地震波信息见表6:主方向最大峰值加速度为200 cm/s2,次方向最大峰值加速度为170 cm/s2,竖直方向最大峰值加速度为130 cm/s2,时间步长为0.020 s。楼层剪力包络见图6。7条时程反应谱和规范反应谱曲线见图7。

图6 楼层剪力包络Fig.6 Floor shear envelope diagram

表6 地震波信息及时程分析主要结果Tab.6 Major results of seismic wave information and timing analysis

从表6可见,每条地震波计算所得的结构底部地震剪力均大于CCQC法计算结果的65 %,7条波计算所得的结构底部剪力平均值大于CCQC法计算结果的80 %,保证时程分析结果满足最低安全要求;每条地震波输入计算结果底部剪力不大于CCQC法计算结果的135 %,7条波底部剪力平均值不大于120 %。

从图7可见,7条时程波的平均地震影响系数曲线与振型反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在对应于结构主要振型的周期点上相差小于20 %,满足规定。

图7 时程反应谱与规范反应谱曲线Fig.7 Reaction spectral curve graph

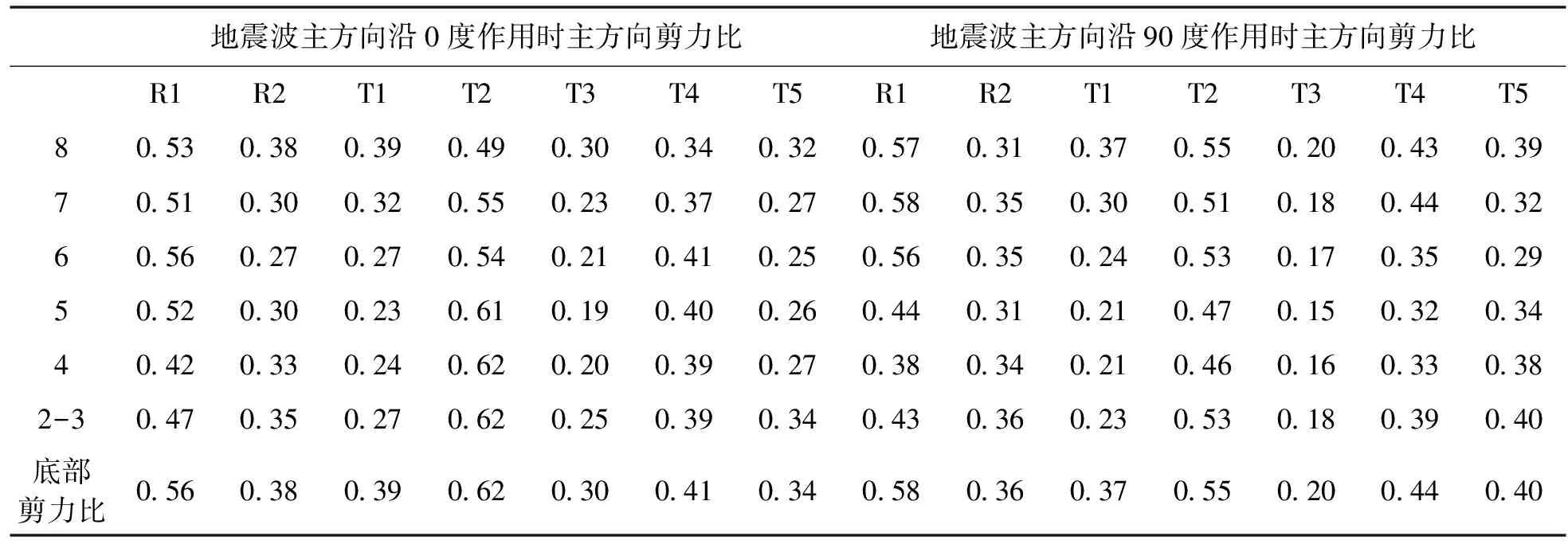

4.2.2 时程分析计算的楼层剪力比

楼层剪力比见表7,从数据中可以得出7组波地震作用下,地震波主方向沿0度作用时的底部剪力比平均值为0.43,地震波主方向沿90度作用时的底部剪力比平均值为0.42,最终底部剪力比取0.43。

表7 非隔震与隔震结构层间剪力比Tab.7 Interlamination shear force ratios of structures with and without seismic isolation

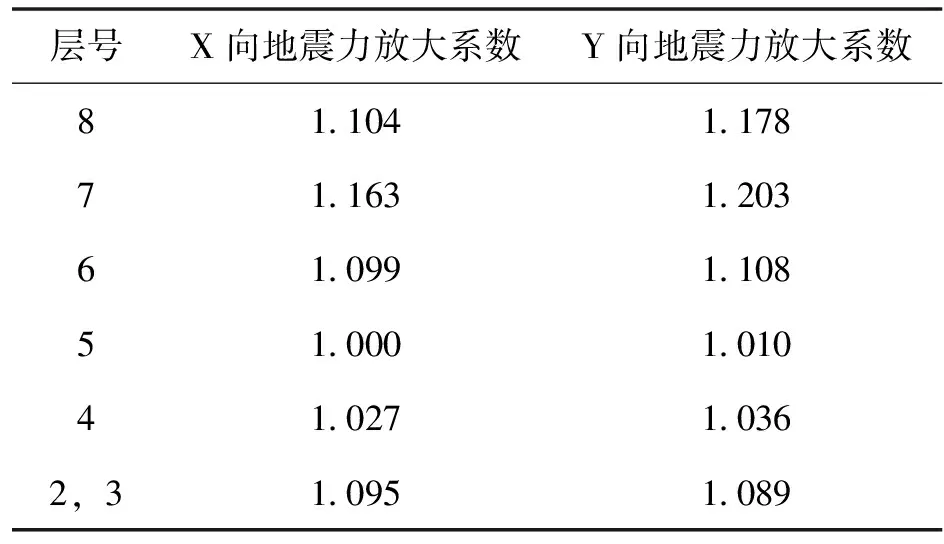

4.3 各楼层地震力放大系数建议值:

根据高规4.3.5-4条:当取3组时程曲线进行计算时,结构地震作用效应宜取时程法计算结果的包络值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;当取7组及7组以上时程曲线进行计算时,结构地震作用效应可取时程法计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。

结构选用了7条地震波,取所有地震波楼层剪力的平均值与CCQC结果进行对比得到各层地震力放大系数见表8。施工图设计时,在SATWE模型参数中自定义每个楼层地震作用放大系数,用于配筋设计。

表8 地震力放大系数Tab.8 Seismic force amplification factors

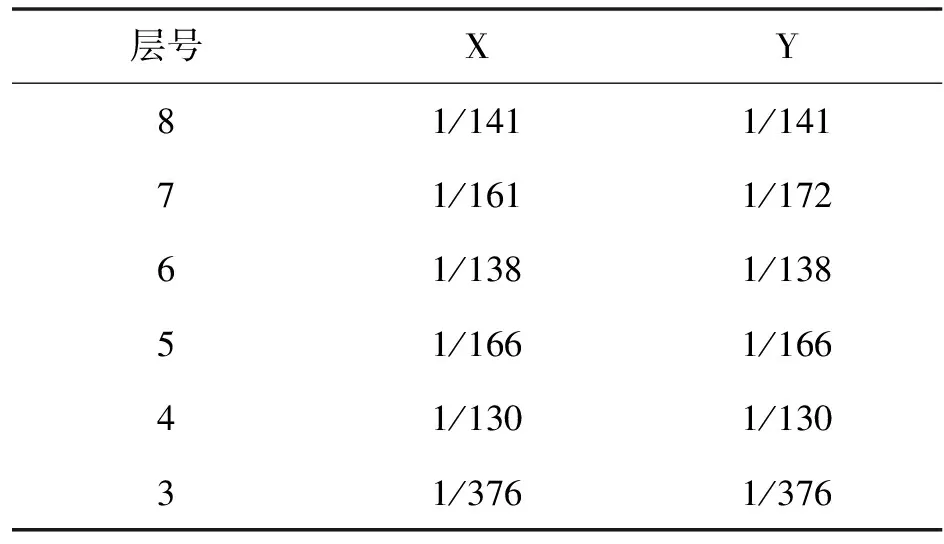

5 结构在罕遇地震(大震)作用下的变形验算

大震下弹塑性层间位移角计算结果见表9。从表9得出:上部结构在罕遇地震作用下,楼层内最大的弹塑性层间位移角为(第四计算层)1/130<1/100,满足新《隔标》表4.5.2中规定的限值要求。

表9 大震下弹塑性层间位移角Tab.9 Displacement angle between elastic-plastic layers in a big earthquake

6 结构的抗倾覆验算

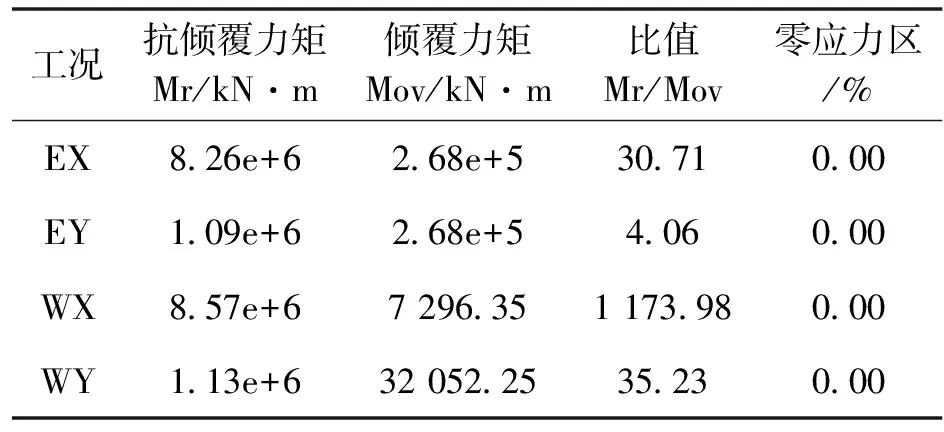

对隔震结构进行设计时,要避免上部结构在地震作用下产生过大的倾覆力矩而使结构发生倾覆破坏。罕遇地震作用下结构整体抗倾覆验算结果见表10。由表可知,结构两个方向的抗倾覆力矩与倾覆力矩比值均>1.2,说明底层隔震有较大的抗倾覆能力,结构不会发生倾覆破坏。

表10 罕遇地震下抗倾覆验算Tab.10 Anti-overturning checking in unusually big earthquakes

7 主要隔震构造措施

隔震层顶板板厚取160 mm,并且顶板钢筋双层双向拉通设置,且每层每个方向的配筋率≥0.25 %;局部楼板有效宽度<50 %的板,板厚度增大,并加强板及周边框架梁、柱的配筋。结构设计保证隔震层顶部梁、板的刚度和承载力,大于一般楼盖梁板的刚度和承载力。隔震支座附近的梁、柱计算冲切和局部承压,加密箍筋并根据需要配置网状钢筋。隔震层上、下支墩按罕遇地震下的悬臂柱设计,PKPM程序已经自动计算。隔震建筑周边设置隔离沟,其沟宽按照罕遇地震计算变形1.2倍确定,且≥300 mm。隔震层最大水平位移179.8 mm,沟宽≥1.2×179.8=216 mm,隔震沟宽取400 mm,满足规定。

8 结 语

(1)高烈度区小学建筑中使用隔震技术,可提高结构抗震性能,又能较好地满足建筑功能需求。

(2)隔震结构采取包含隔震层的一体化直接设计方法提高设计效率,底部剪力比控制在0.5以内,上部结构可按设防烈度降低1度确定抗震措施,与竖向地震作用有关的抗震措施不应降低。