中国城市便利性对城市化失衡的影响研究

2022-07-12张松林郑好青林金官

张松林,程 瑶,郑好青,林金官

(1.南京审计大学 统计与数据科学学院,江苏 南京 211815;2.绍兴文理学院 商学院,浙江 绍兴 312000;3.浙江工商大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

根据《中国统计年鉴》公布的数据,中国城镇人口数从1978年的17 245万人增加到2018年的83 137万人,相应的城镇人口比重从17.92%上升到59.58%。这说明改革开放以来人口城市化水平得到较大提高。然而,人口城市化水平的提高仍然跟不上土地城市化水平的提高,从而造成两者间的失衡。从2009—2018年的数据来看,全国城市建成区面积的增长率为53.40%,而同期全国城镇人口数的增长率仅为28.87%。相关研究也已指出这种城市化失衡现象[1-3]。这种失衡会造成诸多方面的问题,如占用大量耕地资源、造成土地利用效率低下以及经济发展模式粗放等[4]。

针对中国城市化失衡问题,许多学者进行了深入研究。概括来看,引起城市化失衡的因素主要分为制度因素与非制度因素。在制度因素方面,蔡继明等从土地财政制度和户籍制度的角度来研究人口城市化滞后土地城市化的作用机制[1]。谢冬水利用中国1999—2012年省级面板数据进行的研究发现,地方政府竞争和土地垄断供给对城市化失衡具有显著的正效应[2]。地方政府作为土地供给的唯一主体,除了可直接获得土地出让收入外,还可通过土地抵押或以土地出让收入为担保筹集资金。据此,冀云阳等利用地级市数据的研究表明,地方政府的土地融资活动也会促进城市化失衡[3]。

非制度因素主要包括房价上涨、城乡间要素不平等交换、经济结构调整等。其中,李小敏等采用省级面板数据的研究表明,商品房价格上涨加速了城市化失衡[5]。许芬从要素交换视角进行的研究表明,城乡间土地、劳动、资本要素的不平等交换是加剧城市化失衡的要因[6]。朱高立等利用空间动态计量模型实证检验了产业结构、投资结构、金融结构、城乡收入分配结构和城乡消费结构对城市化失衡的异质性影响[7]。

在城市化过程中,城市便利性是影响迁移人口决策的重要因素[8]。实际上,Ullman早在20世纪中叶就指出,城市便利性替代经济因素(包括收入水平)已成为美国人口迁移的主导因素[9]。在实证研究方面,Dalmazzo等利用意大利银行的家庭收入和财富调查数据,研究发现城市便利性对受过高等教育的劳动力具有强烈的吸引作用[10];Rickman等以2000—2010年美国地区的人口增长数据为依据,研究得出城市便利性对城市人口增长具有正效应[11]。随着快速城市化阶段的到来与人均收入的不断提高,中国人口迁移正在不断地由经济性人口迁移(因收入差距引起的人口迁移)转变为“便利性人口迁移”(因城市便利性差异引起的人口迁移),城市便利性势必成为推进人口城市化的重要动力[12]。因此,对中国城市化失衡的分析需要重视城市便利性的作用。

然而,这方面的研究在现有文献中还非常鲜见。而且,现有关于城市便利性的文献大多忽视迁移人口对城市便利性的获得程度[12]。受户籍制度的限制,迁移人口难以与本地户籍人口一样获得城市便利性。因此,在研究中国城市便利性对人口城市化影响时也应考虑迁移人口对城市便利性的获得程度。随着户籍制度的不断改革,中小城市的户籍制度已基本放开,而大城市仍然执行较为严格的落户政策。那么,在差别化户籍制度改革的背景下,以上影响是否存在异质性?现有文献并未对此进行详细的研究。

基于上文分析,本文以中国2009—2018年277个地级及以上城市为研究样本,结合制度背景,系统研究城市便利性对城市化失衡的影响及作用机制。与已有文献相比,本文的区别主要在于:首先,从城市便利性角度解释中国城市化失衡,从而为这方面的研究提供一个新视角;其次,进一步考察在差别化户籍制度改革的情形下,城市便利性对城市化失衡影响的异质性表现;最后,与现有研究大多重视单个城市的便利性不同,本文强调城市间整体的便利性对土地城市化与人口城市化协调发展的促进作用。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景

中国城市化的一个重要特征就是由政府主导,城市化发展的重点和方向在一定程度上受到行政力量的干预[1]。这意味着在研究城市便利性对城市化失衡的影响时,需立足这一特殊情形下的制度背景。

1994年财税体制改革以来,地方政府在拥有更多事权与支出责任的同时,征税方面的自由裁量权却下降,从而使得地方政府面临财政收入来源相对有限的“困境”。根据《土地管理法》,地方政府是土地供给的唯一主体。为了获得更多的财政收入,地方政府通过征地方式低价获得土地,再通过“招拍挂”方式高价卖出,以此获得土地出让收入。实际上,根据政府性基金预算收支情况可知,土地出让收入从2009年的13 964.76亿元上升到2018年的65 095.85亿元,与同期地方一般公共预算收入的比值从42.83%上升到66.49%。由此可见,土地出让收入已成为一般公共预算收入的重要组成部分。在此背景下,以土地出让收入为核心的土地财政制度在地方政府中形成。为了高价卖出更多土地,地方政府对推动土地城市化具有强烈动机。实际上,谢冬水的研究也表明,以土地出让收入为核心的土地财政制度是理解中国土地城市化快速发展的关键[2]。

户籍制度是影响人口城市化的重要因素。这一制度导致迁移人口难以与本市户籍人口一样获得就业、医疗、子女教育等便利性,从而对人口城市化产生抑制效应[1]。而且,地方政府没有足够的动力提高迁移人口对各种便利性的获得程度。这主要缘于,将迁移人口纳入本市户籍人口的范畴,势必增加地方政府的财政负担,而这不利于地方政府官员在以经济绩效考核为主的提拔机制中“脱颖而出”。

尽管如此,在改革开放以后中国户籍制度一直持续推进改革。改革的主要思路是实施差别化的落户政策,如2012年《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》指出,放宽中小城市和小城镇的落户条件,继续合理控制直辖市、副省级市和其他大城市人口规模。在这种改革思路下,迄今为止,中小城市的户籍制度已基本放开,而大城市仍然执行较为严格的落户政策[12]。

(二)城市便利性对城市化失衡的影响机制

为了便于分析,本文参考张松林等的研究,提出城市便利性程度与便利性获得程度两个概念[12]。前者用来衡量城市自身拥有的各种无法市场化的便利性所具有的便利程度;后者针对迁移人口而提出,指迁移人口迁入城市后对城市便利性的获得程度。其中,便利性获得程度主要受到户籍制度的影响,具体表现为,户籍制度越严格,便利性获得程度越低。基于上述分析,本文以土地财政制度和户籍制度为背景,重点围绕城市便利性程度与便利性获得程度来解析城市便利性对城市化失衡的影响机制。

上文分析已得出,以土地出让收入为核心的土地财政制度使地方政府对推动土地城市化具有强烈动机。这种由土地财政制度引致的土地城市化对城市便利性程度具有正效应,主要缘于以下三个方面。其一,在商住用地出让方面,地方政府往往采取提高城市便利性程度的方式使商住用地的土地出让收入实现最大化。其二,在工业用地出让方面,地方政府出让土地的目的是扩大招商引资,并促进企业健康发展。为此,为了保证企业的生产与销售等经济活动得以顺利进行,地方政府需提供各种必要的便利性设施。例如,企业的原材料与产品的运输需要较好的交通设施。其三,土地城市化的典型特征就是城市空间的扩张,其提供了提高城市便利性程度的载体和基础。实际上,土地城市化的过程就是地方政府城市规划的过程,其具体的推进形式就是巨量的基础设施建设和房地产的快速发展,而这正是改善城市居民居住条件和环境的重要支撑。

由于大城市与中小城市在户籍制度改革方面存在差异,所以在分析城市便利性对人口城市化的影响时将两者分开。对于大城市来说,城市便利性程度的提高是否促进人口城市化的关键在于,这种提高是否能使迁移人口在大城市获得的便利性程度得到提高,而这取决于城市便利性程度与便利性获得程度。由于大城市仍然执行较为严格的落户政策,而就业、医疗、子女教育等便利性几乎都依附于本市户籍,无本市户籍的迁移人口难以获得这些便利性,所以城市便利性程度的提高并不意味着迁移人口在大城市所获得的便利性程度得到提高[13]。而且,随着城市便利性程度的提高,经济主体为获得这些便利性而展开的各种竞争会变得越来越激烈,进而导致政府部门进行户籍制度改革的难度加大,甚至倒逼其在户籍制度的某些方面进行收紧。由此可见,城市便利性程度的提高可通过收紧户籍制度来降低便利性获得程度,进而减少迁移人口从城市便利性中所获得的收益,从而对人口城市化产生抑制作用。因此,对于本来就难以获得大城市便利性的迁移人口而言,提高的城市便利性程度对他们来说几乎就是“浮云”,且这种提高通过降低便利性获得程度来减少迁移人口从城市便利性中所获得的收益,从而对人口城市化产生负效应。

由于中国城市间显著的行政级别导致过多的优质资源向大城市集聚[12,14],所以与大城市相比,中小城市的便利性程度处于较低水平。在中小城市户籍制度基本放开的情况下,虽然迁移人口易于获得这些城市的便利性,但这种相对较低的便利性给迁移人口带来的收益难以弥补其实现城市化所需的各种成本。具体来说,这些成本主要包括:其一,迁移人口迁出农村所放弃的各种福利。在中央财政直接对农民进行各种补贴以及逐步对农村加大各项投入的背景下,迁移人口原先的农村户口可保障他们得到稳定的权益和福利。其二,迁移人口迁入城市所付出的成本,如迁移人口在城市居住下来所付出的住房成本。对于迁移人口来说,当提高后的便利性程度所带来的收益难以弥补第一种成本时,这种提高只会增大第二种成本,从而对人口城市化具有负效应。当这种收益能弥补第一种成本但不能弥补两种成本之和时,这种提高虽通过增大第二种成本对人口城市化具有负效应,但其对第一种成本的弥补在一定程度上缓解了这种负效应。

综上分析可知,以土地出让收入为核心的土地财政制度使地方政府对推动土地城市化具有强烈动机,且土地城市化对城市便利性程度具有正效应,但此过程中提高的城市便利性程度对人口城市化具有负效应,从而导致土地城市化与人口城市化之间的失衡。据此,可得城市化失衡的逻辑机制如图1所示。

图1 城市化失衡的逻辑机制

三、数据、变量与模型设定

(一)数据来源

本文除城市的年度CPI数据源于各城市地方统计年鉴、统计公报及Wind数据库外,其余指标都源于2010—2019年《中国城市统计年鉴》的市辖区数据。在样本选择上,本文剔除了考察期内(2009—2018年)在地级市层面上发生行政区划调整的城市,具体包括设立的三沙市、儋州市、毕节市、铜仁市、日喀则市、昌都市、林芝市、山南市、那曲市、海东市、吐鲁番市、哈密市和撤销的巢湖市。此外,考虑到数据的完整性,本文剔除了数据缺失较多的城市,具体包括鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、绥化市、玉林市、来宾市、崇左市、德阳市、拉萨市。最终,选取277个地级及以上城市的样本进行实证研究,占2018年中国298个地级及以上城市的92.95%。

(二)变量选取

1.因变量为城市化失衡(ub)

在现有文献中,城市建成区面积增长率与城市人口增长率的比值是衡量土地城市化超前于人口城市化程度的重要指标[2-3]。目前,现有研究通常认为该比值的合理阈值是1.12,当高于1.12时,则表明土地城市化快于人口城市化,存在城市化失衡现象[3]。本文根据这一阈值,参照冀云阳等的做法来计算城市化失衡程度,具体为Urban=(城市建成区面积增长率/市辖区年末总人口增长率)/1.12。当Urban>1时,说明存在城市化失衡,此时因变量城市化失衡ub取1,否则取0[3]。其中,“年末总人口”以户籍人口口径进行计算。

2.自变量为城市便利性程度(ua)

参考既有文献的研究成果,并结合客观数据的可得性,本文从工作、医疗、教育、休闲、交通五个方面选取15个子指标对城市便利性程度进行测度[8]。15个子指标如下:人均地区生产总值(元)、每万人登记失业人员数(人)、每万人医院数(个)、每万人医院床位数(张)、每万人医生数(人)、每万人拥有中小学学校数(所)、生均中学教师数(人)、生均小学教师数(人)、人均图书藏量(册/人)、人均绿地面积(平方米)、建成区绿化覆盖率(%)、人均社会消费品零售额(元/人)、每万人拥有出租汽车数(辆)、每万人拥有公共汽车数(辆)、人均城市道路面积(平方米)。考虑到指标之间存在很强的相关性,直接放入估计模型会出现严重的多重共线性问题,借鉴张松林等的处理方法,采用主成分分析法将上述15个子指标综合成一个指标来刻画城市便利性程度[8]。

3.控制变量

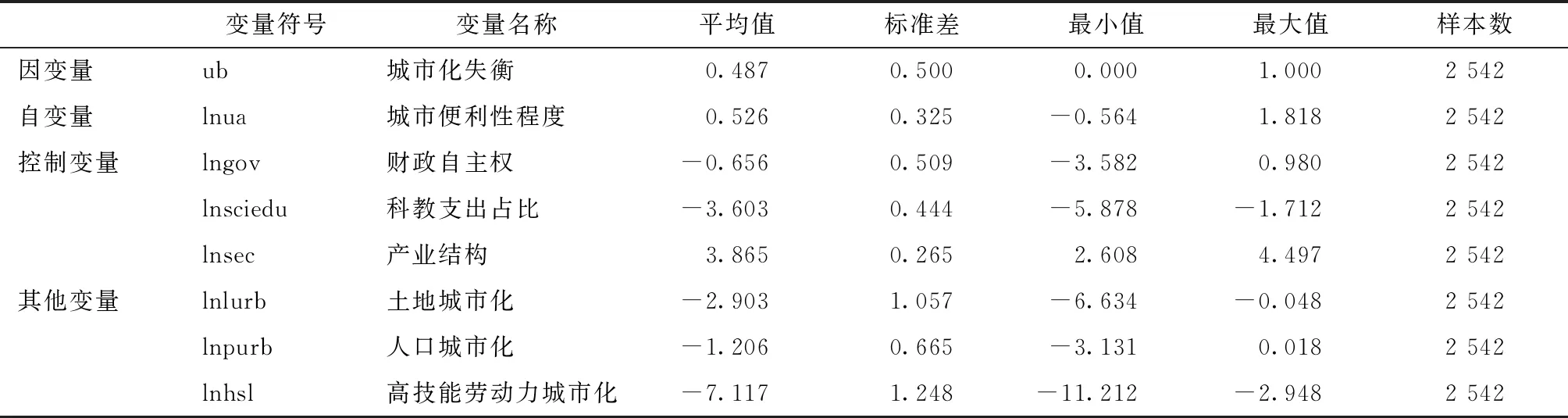

为了减少遗漏变量对回归模型造成的回归误差,参考相关研究进一步选取控制变量[3]。具体包括财政自主权(gov),采用地方财政一般预算内收入与地方财政一般预算内支出的比值表示;科教支出占比(sciedu),采用科学支出与教育支出的总和除以地区生产总值的数值表示;产业结构(sec),采用第二产业产值占GDP的比重表示。各变量取对数后的描述性统计如表1所示。

表1 变量描述性统计

(三)模型设定

为了检验城市便利性程度对城市化失衡的影响,本文设定如下计量模型:

ubit=α0+α1uait+∑λjzjit+μi+δt+εit

(1)

其中,i表示城市,t表示年份,ub代表因变量城市化失衡,ua代表自变量城市便利性程度,zjit表示控制变量的集合。μi表示个体固定效应,δt表示时间固定效应,εit为随机干扰项。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

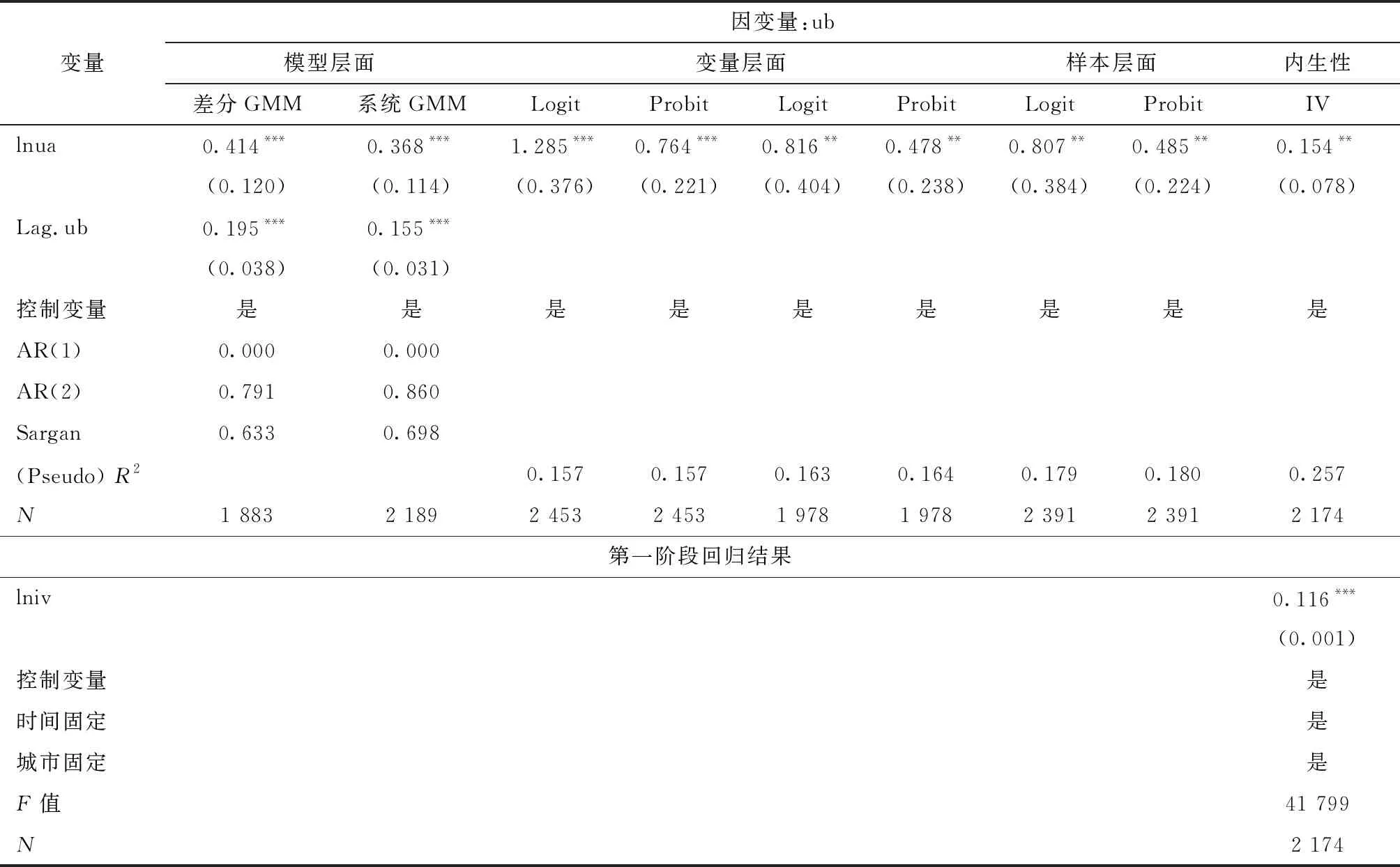

按照式(1)所示的回归模型设定,本文重点检验城市便利性程度对城市化失衡的影响。作为对照,本文首先使用线性概率模型(LPM)进行OLS回归,但由于因变量(ub)为离散形式,使用线性概率模型存在异方差性,而且可能得到预测值小于0或大于1的不现实情形,故使用LPM得到的回归结果并不足以令人信服。因此,本文借鉴冀云阳等的处理方法,进一步使用Logit和Probit两种模型对研究假说进行验证[3]。表2第1~3列分别为LPM、Logit和Probit三种模型设定下城市便利性程度与城市化失衡的关系,第4~6列为添加控制变量展开的回归分析结果。

表2 基准回归结果

回归结果显示,采用LPM、Logit和Probit三种不同的模型设定,均一致性地表明城市便利性程度和城市化失衡之间存在稳定的正相关关系,而且不论是否添加控制变量,城市便利性程度的系数均显著为正。这表明城市便利性程度对城市化失衡具有显著的促进作用。究其原因,如上文所述,地方政府为了最大化土地转让收入和招商引资,具有强烈的动机推进土地城市化,而土地城市化对城市便利性程度具有正效应;然而,在大城市由于户籍制度的限制这种便利性程度的提高所带来的收益难以惠及迁移人口,在中小城市难以弥补迁移人口实现城市化所需的各种成本,从而难以促进人口城市化,以致城市便利性程度的提高对人口城市化应有的促进作用并未发挥出来。这与传统观点相悖。传统观点认为,随着城市便利性程度的提高,土地城市化与人口城市化共同推进,而中国土地城市化与人口城市化并未通过城市便利性形成良性互动的关系。

(二)稳健性检验

为了提高实证分析结果的稳健性,本文从以下三个方面对基准回归结果的稳健性展开检验。第一,在模型层面,考虑到土地城市化和人口城市化的制度惯性和路径依赖,本文将因变量的一阶滞后项加入到控制变量中,并采用差分GMM和系统GMM回归估计方法进一步进行检验。第二,在变量层面,本文采用以下两种方式重新测度城市化失衡指标,一是采用城市建设用地面积增长率替换原来的城市建成区面积增长率;二是以市辖区年平均人口增长率替换原来的市辖区年末总人口增长率,重新检验城市便利性程度对城市化失衡的影响。第三,在样本层面,为了排除极端样本的影响,本文将北京市、天津市、上海市、重庆市4个直辖市的样本排除。具体结果见表3。

表3 稳健性检验

从表3的回归结果来看,城市便利性程度对城市化失衡的影响系数依然显著为正,说明本文的研究结论仍然成立,基准回归结果是稳健有效的。

(三)内生性问题讨论

城市化失衡意味着相对更高的土地城市化水平,而土地城市化对城市便利性程度具有正效应,这可能导致城市便利性程度与城市化失衡存在反向因果关系。因此,基准回归结果可能受到内生性的影响。基于此,本文通过工具变量法来识别城市便利性程度与城市化失衡之间的因果效应。公共财政支出会直接改变城市的公共服务供给,进而改变城市的便利性程度。因此,历史上公共财政支出较高的地区也极有可能是城市便利性程度较高的地区,从而较好满足工具变量的相关性要求。同时,相对于目前城市便利性程度的提高速度,历史上公共财政支出对城市化失衡的影响基本消失。从这个意义上看,选取历史数据作为工具变量满足外生性要求。鉴于本文研究样本为面板数据,参照Nunn和Qian对工具变量的设计方法,构造历史上各城市1985年公共财政支出(与个体变化有关)与地区年城市便利性程度均值(与时间有关)的交互项作为城市便利性程度指标的工具变量[15]。

从工具变量法的回归结果来看(见表3),第一阶段F值大于10,说明不存在弱工具变量问题。第一阶段回归结果显示,加入控制变量后的工具变量系数为0.116,并在1%的水平上显著,满足工具变量的相关性假设。工具变量回归结果显示,城市便利性程度的系数依然显著为正。这再次证明基准回归结果是稳健有效的。

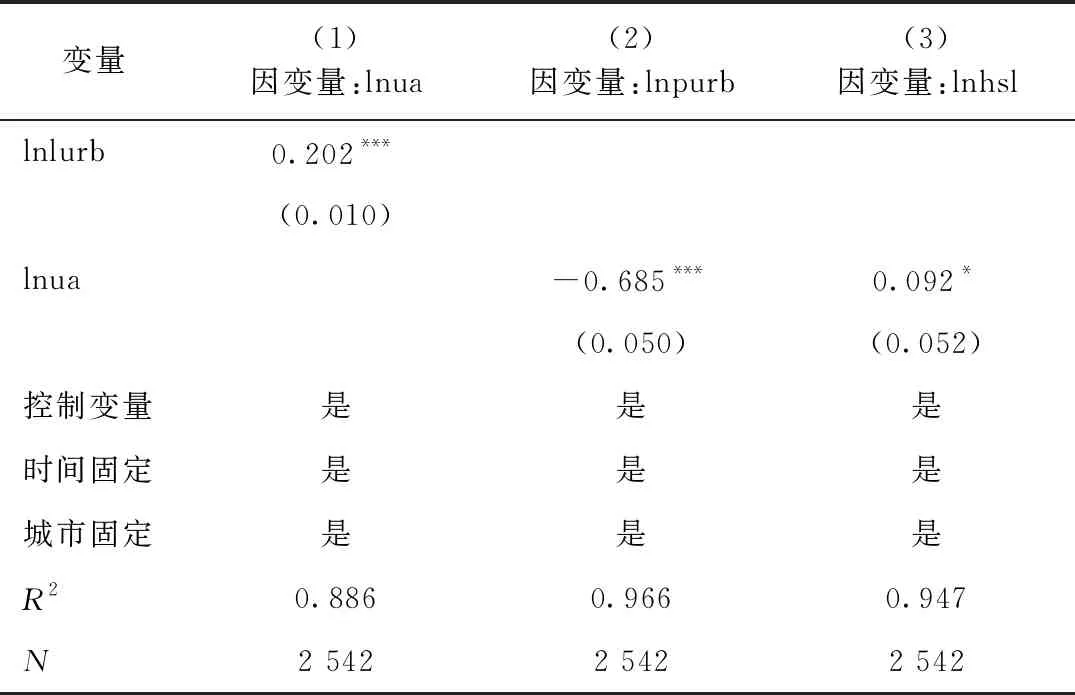

(四)土地城市化、城市便利性程度和人口城市化关系的进一步考察

上文研究得出,土地城市化与人口城市化并未通过城市便利性程度这一中间变量形成共同推进的关系,最终导致城市化失衡。为此,本文设定时间和地区双固定效应模型,进一步实证检验土地城市化、城市便利性程度与人口城市化三者之间的关系。首先,检验土地城市化对城市便利性程度的影响;其次,检验城市便利性程度对人口城市化的影响;最后,进一步检验城市便利性程度对高技能劳动力城市化的影响,以考察便利性获得程度对人口城市化的影响。其中,土地城市化参考王镝等的研究,选择城市的市辖区建成区面积与行政区域土地面积的比值来表示[16]。人口城市化借鉴韩峰等的方法,采用市辖区年末总人口与全市年末总人口之比表示[17]。高技能劳动力城市化参考何舜辉等的方法,采用市辖区科学研究、技术服务和地质勘査业从业人员数与全市年末总人口之比表示[18]。

表4第1列回归结果报告的是土地城市化对城市便利性程度的影响,结果显示土地城市化的回归系数为正,且通过了1%的显著性水平检验,说明土地城市化对城市便利性程度具有正效应。从第2列城市便利性程度对人口城市化的影响结果来看,城市便利性程度的提高在一定程度上阻碍了人口城市化的发展,表现为城市便利性程度的回归系数在1%的显著性水平下为负。上述检验结果表明,土地城市化对城市便利性程度具有正效应,而城市便利性程度对人口城市化却具有负效应。这意味着城市便利性程度的提高对人口城市化应有的促进作用确实没有发挥出来,土地城市化与人口城市化并未通过城市便利性程度这一中间变量形成共同推进的关系。

从表4第3列城市便利性程度对高技能劳动力城市化的影响结果来看,城市便利性程度对高技能劳动力城市化具有显著的正效应,表现为城市便利性程度的回归系数显著为正。究其原因,对大城市来说,地方政府不断通过户籍制度改革为“足够优秀”的高技能劳动力提供城市户籍凭证,以通过提高便利性获得程度来提高他们在大城市获得的便利性程度;对中小城市来说,地方政府通常通过现金补贴、购房低息贷款等优惠措施来吸引高技能劳动力,进而大大弥补实现城市化所需的各种成本,在城市化成本无忧的情况下中小城市提高的便利性程度就成为高技能劳动力迁入的重要动力。虽然城市便利性程度对高技能劳动力城市化具有正效应,但他们在迁移人口中占少数,因此这一正效应在整体上并未扭转城市便利性程度对人口城市化具有负效应的局面。需要指出的是,这种对高、低技能劳动力不平等的政策不仅不利于人口城市化,而且在其他方面也存在诸多不利影响。例如,张松林等的研究表明,这种不平等的政策不利于城市人力资本外部性的发挥,并进一步强调,这种政策在社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾时会制约发展全局[19]。

表4 土地城市化、城市便利性程度与人口城市化关系的回归结果

(五)异质性分析

1.不同人口规模等级的分析

中国实施差别化落户政策,户籍制度改革往往与该城市的人口规模等级高度相关,而户籍制度的松紧程度正是影响便利性获得程度的关键因素。根据以上分析,有必要区分大城市和中小城市来分析城市便利性程度对城市化失衡的异质性影响。以2014年《关于调整城市规模划分标准的通知》中人口规模等级的设定标准为依据,结合不同户籍制度改革文件对城市分类标准的界定,本文对于大城市和中小城市的区分采用以下两种方式:(1)以城区人口(含城区暂住人口)300万为界,将Ⅰ型大城市、特大城市和超大城市设定为大城市,其他城市设定为中小城市;(2)以城区人口(含城区暂住人口)100万为界,将Ⅱ型大城市、Ⅰ型大城市、特大城市和超大城市设定为大城市,其他城市设定为中小城市。

表5的回归结果表明,无论采用何种方式对大城市和中小城市进行区分,大城市便利性程度的提高促使城市化失衡的概率都相对较高。导致这一结果的原因主要有:一方面,中小城市的便利性程度处于较低水平,且提高幅度有限,从而对城市化失衡的影响程度较小;另一方面,由于大城市的便利性程度更高,迁移人口对大城市更为偏好,在大城市便利性程度提高的情况下倾向于展开更为激烈的竞争去获得这些便利性,进而导致政府部门在户籍制度的某些方面进行收紧,从而使得迁移人口的便利性获得程度降低。

表5 异质性分析:不同人口规模等级

2.不同区域的分析

长期以来,由于地理优势以及在改革开放过程中制度方面的先行优势,东中部地区城市在经济发展方面比西部地区城市更具优势。同时,随着城市经济的快速推进,城市群作为城市化高级阶段的空间组织形式已成为中国新型城镇化的主体空间形态。因此,考虑到这些区域异质性特征,本文将城市样本划分为东中部和西部城市、城市群内与城市群外城市。其中,以中国19个城市群为划分依据,依次是:京津冀、长三角、珠三角、哈长、辽中南、山西中部盆地、山东半岛、中原、长江中游、海峡西岸、北部湾、呼包鄂榆、宁夏沿黄、兰西、关中平原、成渝、黔中、滇中、天山北坡。表6报告了城市便利性程度对城市化失衡的区域异质性影响。

表6 异质性分析:不同区域

回归结果表明,对于东中部、城市群内的城市来说,城市便利性程度对城市化失衡的影响显著为正,但西部地区、城市群外的城市不显著。造成这种异质性影响的原因在于:一方面,东中部、城市群内城市的经济发展水平相对更高,进而使得这些城市的便利性程度处于更高水平,从而对城市化失衡产生更大影响;另一方面,由于存在发展优势与制度优势,东中部、城市群内城市成为迁移人口的主要集聚地,大量人口的迁入迫使这些城市的户籍制度在某些方面进行收紧,使得迁移人口的便利性获得程度降低。

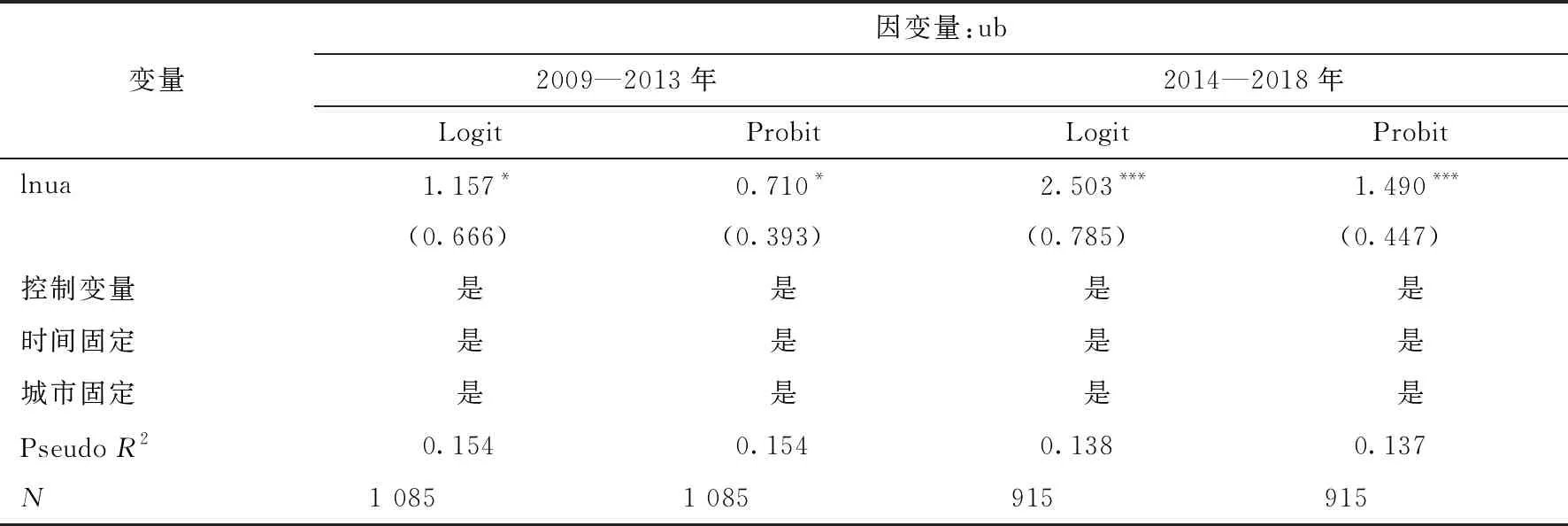

3.不同阶段的分析

2014年《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》发布以来,新型城镇化和城市群发展加速推进。为考察城市便利性程度对城市化失衡的阶段性影响,本文将所选样本分为2009—2013年和2014—2018年两个组别进行阶段性差异的异质性分析,结果见表7。

表7 异质性分析:不同阶段

从分时序阶段看,无论是2009—2013年还是2014—2018年,城市便利性程度对城市化失衡的影响都显著为正,但2014—2018年城市便利性程度的系数绝对值和显著性均出现一定程度提升,说明随着城市化水平的不断提高和城市群的不断发展,城市便利性程度促使城市化失衡的作用更为明显。根据理论分析,造成这一结果的原因可能在于:随着新型城镇化的推进和城市群的发展,主要城市群中的城市和大城市由于制度优势与发展优势而形成更高的城市便利性程度,从而对城市化失衡产生更大影响;与此同时,迁移人口对主要城市群中的城市和大城市更为偏好,持续向这些城市迁移,从而迫使这些城市的户籍制度在某些方面进行收紧,使得迁移人口的便利性获得程度降低。

五、结论与政策建议

本文结合土地财政制度和户籍制度探究城市便利性对城市化失衡的影响及其作用机制,在此基础上以中国2009—2018年277个地级及以上城市为样本进行对应的实证检验以及异质性分析。研究结论总结如下:

第一,以土地出让收入为核心的土地财政制度使地方政府对推动土地城市化具有强烈动机,且土地城市化对城市便利性程度具有正效应,但此过程中提高的城市便利性程度对人口城市化具有负效应,从而导致土地城市化与人口城市化之间的失衡。大城市通过户籍制度改革提高高技能劳动力的便利性获得程度,虽然这使得便利性程度对高技能劳动力城市化具有正效应,但这一正效应因高技能劳动力在迁移人口中占少数而在整体上未能扭转便利性程度对人口城市化具有负效应的局面。

第二,对于东中部、城市群内的城市来说,城市便利性程度对城市化失衡的影响显著为正,但西部地区、城市群外的城市不显著,其中,大城市便利性程度的提高促使城市化失衡的概率相对较高。

第三,从分时序阶段看,无论是2009—2013年还是2014—2018年,城市便利性程度对城市化失衡的影响都显著为正,但2014—2018年城市便利性程度的系数绝对值和显著性均出现一定程度提升。

根据上述结论,提出促进土地城市化与人口城市化协调发展的政策建议如下:

首先,合理提高中小城市的市民对邻近大城市便利性的获得程度。城市化失衡的一个重要解决方法是,大城市向所有迁移人口放开户籍制度,以提高他们对大城市便利性的获得程度。然而,这一方法短期内难以做到。正因如此,中国政府一直强调放开中小城市的户籍来吸引迁移人口。可事与愿违,迁移人口向中小城市的迁入动力始终不足。导致这一结果的重要原因是,与大城市相比,中小城市的便利性程度过低,而这种过低的便利性程度给迁移人口带来的收益难以弥补其实现城市化所需的各种成本。然而,在行政级别对城市仍然起作用的情况下,有效提高中小城市的便利性程度也非易事。在此情况下,可通过合理提高中小城市的市民对邻近大城市便利性的获得程度,从而充分利用大城市便利性的扩散效应来吸引迁移人口向中小城市迁移。这不仅对中小城市过低的便利性程度起到一定的弥补作用,而且也可充分发挥大城市便利性程度对人口城市化的促进作用。

其次,充分利用城市间整体的便利性促进土地城市化与人口城市化的协调发展。单个城市难以充分发挥城市便利性的调节作用,因此难以促进土地城市化与人口城市化的协调发展。例如,单个城市在土地城市化过程中仅仅从自身出发推进交通基础设施的规划与建设,而忽视与其他城市的衔接。那么,这虽然提高单个城市交通方面的便利性程度,但不一定提高城市间作为一个整体在交通方面的便利性程度,甚至可能使这一层面的便利性程度降低,从而抑制土地城市化与人口城市化的协调发展。这就需由传统的着眼提高单个城市的便利性程度向提高城市间整体的便利性程度转变,从而充分利用这种便利性促进土地城市化与人口城市化的协调发展。

最后,以城市群为重点协调提高不同规模城市的便利性程度及其获得程度。对城市群外的城市来说,城市便利性程度对城市化失衡的影响不显著,而城市群内的城市却显著,而且,随着城市与城市群的发展,这种显著性不断强化。实际上,城市群已成全球竞争的基本空间单元。因此,在促进土地城市化与人口城市化协调发展方面,以城市群为重点协调提高不同规模城市的便利性程度及其获得程度。在此过程中,把整个城市群作为一个整体,既要在协调提高群内不同规模城市便利性程度的基础上,充分利用大城市的便利性促进迁移人口向中小城市迁移,也要让整个城市群的便利性程度替代单个城市的便利性程度成为促进整个城市群人口城市化的主要动力。