东江流域河长制下跨省界联防联控对策

2022-07-12李晓萌许永江沙志贵曹慧群汤显强

李晓萌,许永江,沙志贵,曹慧群,汤显强

(1.长江科学院 流域水资源与生态环境科学湖北省重点实验室,武汉 430010; 2.长江科学院 流域水环境研究所, 武汉 430010; 3.陕西省延安市市区河道管理处,陕西 延安 716000;4.长江科学院 院长办公室,武汉 430010)

1 研究背景

全面推行河长制是我国河湖管理保护创新机制,以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务,旨在为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障[1]。全面推行河长制工作以来,全国河湖面貌得到持续改善,一些地区实现了河湖管理保护与经济社会发展的良性互动[2]。

河长制为地方属地管理,由省、市、县、乡等地方各级党政主要负责人担任河湖长,分级分段组织领导本行政区内河湖管理保护工作。对于省内流域而言,当前河长制制度体系可以有效推进流域的整体性治理[3];但对于跨省流域而言,由于河长制在制度设计中并未设立相应级别的中央河长,故难以通过更高层级河长来协调跨省流域治理难题,跨省上下游、左右岸河段的保护管理目标、任务、标准和措施不统一,流域、区域联动机制不完善,跨省流域保护管理面临严峻挑战[4-5]。研究河长制下跨省界河流联防联控工作推行经验,分析其面临的主要问题并提出完善对策,对深入推进河长制湖长制落地见效、努力打造幸福河湖具有重要意义。

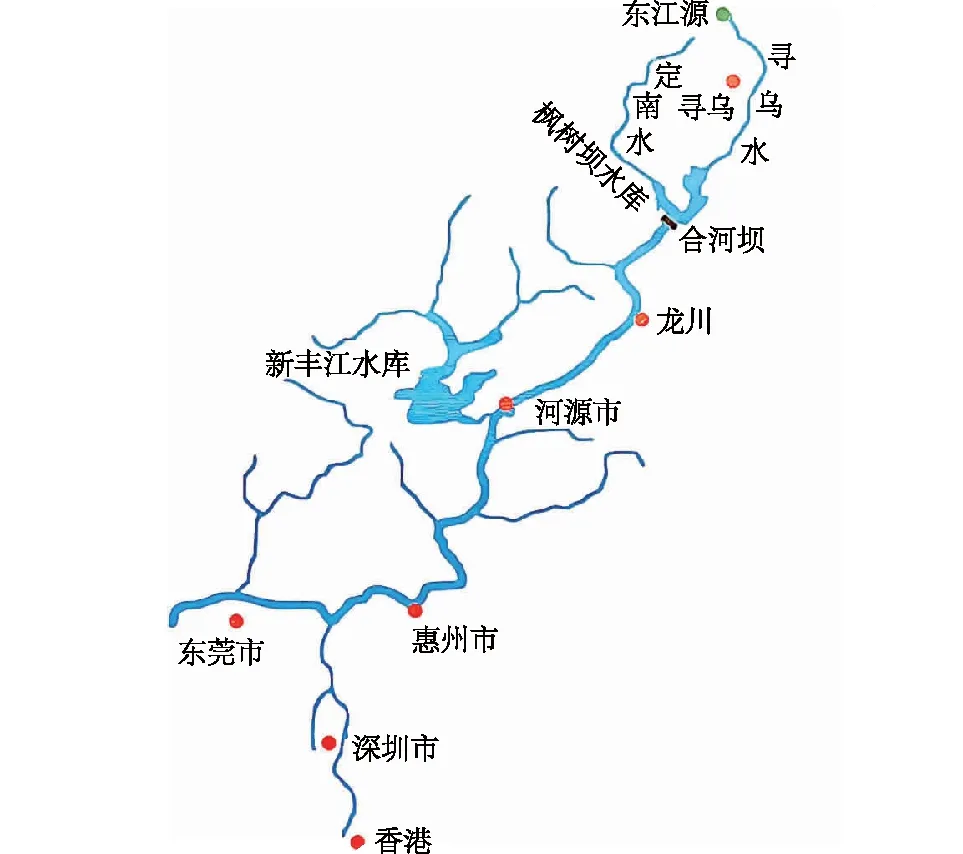

东江是珠江流域三大水系之一,发源于江西省寻乌县桠髻钵山,干流流经江西省赣州市、广东省河源市、惠州市和东莞市,最后汇入狮子洋由虎门出海(图1)。

图1 东江流域水系Fig.1 Water system in Dongjiang River Basin

东江干流全长562 km,流域总面积3.53万km2,其中江西、广东境内流域面积分别为0.35万、3.18万km2。东江流域水资源相对丰富,多年平均水资源总量273.9亿m3,是香港特别行政区及广东省河源、惠州、广州、东莞、深圳等地市的主要供水水源,总供水人口超过4 000万人,水资源开发利用程度接近30%,局部地区用水矛盾突出[6]。流域内建有新丰江、枫树坝、白盆珠3座大型水库,水库总库容达170.48亿m3,是实现东江水资源可持续利用的关键性工程。作为珠江流域典型的跨省界河流和粤港澳大湾区重要供水水源,东江关系着珠三角地区的经济发展和香港的繁荣稳定,被称为“生命水、经济水和政治水”[7],其跨省界保护管理工作情况备受关注。

为深入了解东江流域河长制下跨省联防联控工作进展以及存在的突出问题, 世界银行技术援助项目“河湖长制下跨省界河湖联防联控制度研究”专家组, 于2020年12月2—4日赴广东省和江西省, 采用座谈交流、 资料收集和实地考察等方式, 开展东江流域跨省界联防联控工作情况调查研究。

基于调研工作总结, 本文重点梳理了东江流域跨省界联防联控经验做法、 面临的主要问题, 并提出了针对性的对策建议, 以期为东江流域河长制下跨省界联防联控工作进一步落实见效提供参考。

2 东江流域河长制下跨省界联防联控实践经验

江西、广东两省高度重视东江流域生态环境保护工作,都将实施河长制作为重要抓手,全力推进东江流域跨省界保联防联控工作,并在实践中形成了一些好的经验和做法。

2.1 东江流域河长制推行进展

东江流域江西段主要涉及赣州市寻乌、安远和定南、龙南、会昌5县,有寻乌水和定南水两大水系,全长127 km,为江西省县级河流。江西省在东江流域共设立县、乡、村三级河长282人,其中县级河长由寻乌县主要负责同志担任。近年来,江西省不断优化完善河长制制度建设,出台河长制会议制度、信息工作制度、工作督办制度、工作考核办法、工作督察制度、验收评估办法等工作制度,为全面推行河长制、开展流域保护治理工作奠定了坚实基础,河长制运行效率不断提升,东江源区生态环境不断改善[8]。

东江流域广东段主要涉及广东省韶关市、河源市、惠州市、广州市、东莞市和深圳市6市,全长435 km,为广东省省级河流。全面推行河长制工作以来,广东省按照国家河长制工作部署,全力推进构建东江流域河长制的组织和制度体系,在东江流域全面落实党政主要领导双总河长负责制,建立了省、市、县、镇、村五级河长制组织体系,镇级以上河长1.4万人,其中省级河长由广东省委省政府主要负责同志担任。同时制定了河长会议、信息共享、工作督察、工作验收、“互联网+河长制”等相关制度和机制,全方位提升治河管河能力。

2.2 东江流域河长制下联防联控典型经验

针对东江流域生态环境现状及保护需求,流域两省在流域机构建设、流域统筹协调、河道保洁、联合执法、生态补偿、水量分配与管理、公众参与等跨省界联防联工作中取得了如下主要经验。

2.2.1 成立省内流域管理机构与流域河长办

为加强东江流域管理与保护工作,广东省于2007年成立省内流域管理机构—东江流域管理局,并依据《广东省东江西江北江韩江流域水资源管理条例》确立了东江等四大江河流域管理体制和流域机构的法律地位。

2020年12月,为进一步深化和完善广东省“区域+流域”相结合的河长制工作机制,充分发挥流域机构的统筹协调能力,广东省印发《广东省全面推行河长制工作领导小组关于成立流域河长办的通知》(以下简称《通知》),成立东江等五大流域河长办,负责各流域片区河长制湖长制任务的组织实施工作。其中,东江流域河长办设在东江流域管理局,流域河长办主任由东江流域管理局主要负责同志担任。《通知》明确了流域河长办负责监督流域片区内各市河长湖长、河长办和涉水相关部门落实河长制湖长制工作责任情况,参与省对市河长制湖长制工作考核的职责,这显著提升了流域管理机构的职能权威和河湖管理力度,有助于在河长制工作的组织体系上进一步补齐流域统筹的短板。

2.2.2 建立河长制、湖长制流域协作机制

为统筹流域与区域管理,有效解决跨区域河湖管理保护重点难点问题,2018年,东江流域管理局与广东省东江流域片区6市河长办共同签署《共建美丽东江合作框架协议》(以下简称《协议》),建立流域全面推行河长制、湖长制工作协作机制,推动流域各地市在河湖联合执法、水环境专项治理、河道日常保洁、水质监测、突发水环境事件应急处置、宣传培训等方面开展深入合作,协同落实全面推行河长制、湖长制的各项任务。《协议》签订以来,东江流域管理局已组织召开5次流域联席会议,协调推进解决6个东江流域主要跨界河湖问题。

2021年2月,广东省东江流域河长办公室(简称“河长办”)与6市河长办共同制定了联席会议制度、专题会商制度、督查督办制度、调查核实制度、流域河长办考核制度、社会监督管理制度等6项协作制度,有助于进一步推动东江流域河长制、湖长制统筹协调工作。

2.2.3 推动流域省际边界地区协作联动

近年来,江西、广东两省省际边界各县区河长办就跨省界河湖管理保护问题签订了多项合作协议,如《江西省大余县、广东省仁化县边界区域河长制合作协议》《江西省崇义县、广东省仁化县边界区域河长制合作协议》等,建立了跨省河流信息共享、协同管理、联合巡查执法、联席会议、联合保洁、水质联合监测、流域生态环境事故协商处置等跨省界协作机制,以共同推进省际边界水域管理与保护工作。针对东江跨省河道漂浮物问题,广东省龙川县与江西省寻乌县河长办密切沟通,协调督促上下游各方做好交界河段“清漂”工作。

江西省、广东省际边界区域县级河长办协作联动的工作机制,有效提升了工作效率,保障了跨省界河湖问题得到及时、有效的解决。

2.2.4 积极推进省界断面水质监测

东江干流划有寻乌水赣粤缓冲区、定南水赣粤缓冲区2个国控省界水功能区,省界断面上下游均建有国家地表水水质自动监测站(图2),上游为寻乌水赣州兴宁电站,下游为寻乌水河源龙川寻乌站、定南水河源庙咀里站,监测指标包括水温、溶解氧、pH值、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷浓度等,由生态环境部统一运行管理,监测数据与地方共享。此外,东江流域管理局联合广东省水文局惠州水文分局,对定南水(广东省境内称安远水)、寻乌水两个跨省界的断面水质进行定期监测评价,每季度编发《东江流域水资源动态》通报跨省界断面水质情况。

图2 东江干流省界断面水质监测站点Fig.2 Water quality monitoring station at the trans- provincial section of the mainstream of Dongjiang River

2.2.5 率先开展流域水量水质信息化管理

广东省东江流域管理局于2012年率先建成运行东江水资源水量水质监控系统(下称“监控系统”),是中国首个水资源水量水质双监控项目。监控系统主要对东江流域广东省境内跨市河流控制断面、控制性水库出库断面等关键断面实施水量、水质监控,有效提升了东江流域水资源管理调度、河长制推行、水事综合巡查等各方面业务信息化水平。通过水质监测、视频监控与现场检查相结合,有助于科学评价河湖管护情况,厘清流域上下游、左右岸管护责任,促进流域跨界河湖管护的协调监督。

2.2.6 持续开展流域清漂专项行动与河道联合保洁

自2018年起,广东省在东江流域全面开展水面漂浮物清理专项行动,定期专项行动以流域为单元,分别在每年4—5月份、9—10月份集中开展两次“清漂”专项行动。同时,东江流域片各地市还将根据水面漂浮物情况,不定期开展“清漂”工作,并将其纳入日常管理,落实专门队伍负责河道日常保洁,建立水域保洁长效机制。当前,河湖日常管护及保洁已列入广东省东江流域各地市河长制工作考核的重要内容,由东江流域管理局负责对东江干支流“清漂”工作进行监督检查,发现问题立即督办。2020年,广东省在东江流域开展的两次“清漂”专项行动中总共投入资金6 675万元,清理河流长度12 747 km,清理漂浮物7.55万t,基本实现重点水域无成片水面漂浮物的目标。

2.2.7 积极探索“河长+警长+检察长”的多部门联合执法机制

近年来,东江流域正在积极探索“河长+警长+检察长”的多部门协作机制,借助公检法等权力机构对非法采砂、违规排污等破坏河湖生态环境的违法行为进行有效打击,提升河湖监管成效。一方面,东江流域片多市(县)水行政主管部门联合检察机关,对东江流域生态环境保护工作开展联合监督与执法工作,对水污染侵权单位和个人提起民事公益诉讼,为东江流域水质安全和生态环境保护提供强有力的司法保障;另一方面,广东省公安机关正在东江流域全面推进河湖警长制工作,设立省市县乡四级河湖警长,各级河湖警长协助对应河长做好所辖江河湖库的管理和保护工作,部署落实全省公安机关河湖保护工作措施,主动加强与涉水职能部门沟通联系,积极参与、配合“清四乱”等工作,查处妨害公务、阻碍执行职务等违法行为,有助于为水行政主管部门推行河长制工作提供更有力的治安保障。

2.2.8 推行跨省流域上下游横向生态补偿

东江流域在省级层面建立了较为完善的跨省上下游横向生态补偿机制[9]。2016年10月,江西、广东两省政府正式签订了《关于东江流域上下游横向生态补偿的协议》,补偿资金额度为每年5亿元,其中,中央财政出资3亿元,江西、广东两省各出资1亿元,财政资金专项用于东江源头江西省水污染防治和生态环境保护与建设工作,并要求省界断面庙咀里、兴宁电站国控断面水质年均值达到Ⅲ类标准并逐渐改善,水质考核监测指标为pH值、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷。中国环境监测总站负责组织两省有关环境监测部门对跨省界断面水质开展联合监测。2018年首轮协议期满后,江西、广东两省在首轮试点工作取得明显成效的基础上,就第二轮模向生态补偿达成一致,并于2019年12月签订了《东江流域上下游横向生态补偿协议(2019—2021年)》,继续推进东江流域上下游横向生态补偿并建立长效机制,要求省界国控考核断面水质月均值达到Ⅲ类标准,并力争2021年年均值达到Ⅱ类标准。目前,东江跨省断面水质优良率达100%并稳步提升,东江源区赣州市累计获得东江流域生态补偿资金15亿元,源区生态环境质量不断改善,生态补偿成效显著。

2.2.9 东江流域省际水量分配与管理

2016年7月,水利部批复实施了由珠江水利委员会会商江西省、广东省人民政府共同制定的《东江流域(石龙以上)水量分配方案》(以下简称《方案》)。《方案》确定罗浮、细坳、博罗3个断面下泄水量、流量控制指标,并纳入地方经济社会发展规划和最严格水资源管理制度考核内容,实行用水总量控制。珠江水利委员会负责组织实施东江流域(石龙以上)水资源统一调度,组织制定水量调度方案和调度计划,实施省界断面出境水量管理。此外,东江流域各地市均制定了最严格水资源管理制度实施方案。通过严格取水总量控制管理,严格水资源论证审批,严格地下水保护和开发利用管理,取用水大户监督管理等,实行用水总量控制;通过推进水价改革和节水示范建设,非常规水源利用,加强节水监督与节水改造等,强化用水效率控制;通过水功能区划定,水功能区和入河排污口监督管理,饮用水水源安全保障,水生态系统保护与修复等,落实水功能区限制纳污制度。

2.2.10 注重社会宣传和公众参与

东江流域各地市积极引导民间力量关心、支持、参与、监督东江流域河湖管理保护工作,2019年以来,东江流域管理局选拔设立22名跨界河湖“护河志愿者”和6名“民间河长”,搭建流域护河志愿者平台,组织开展志愿者专题培训和治河护水交流活动,引导志愿者对接所在辖区团委、志愿者组织和当地媒体,交流共享河湖管护信息,并积极邀请民间河长、护河志愿者以及省内多家公益组织代表参加东江流域河长制湖长制工作联席会议,共同营造全民治水管水护水良好社会氛围,推进解决东江流域跨界河湖问题。

3 东江流域跨省界联防联控面临的问题和挑战

从实地调研情况来看,东江流域在跨省界联防联控工作中积累了一些好的实践经验,但同时也面临着一些亟需解决的问题。

3.1 流域统筹协调不足

东江分属江西、广东两省,东江干流江西段为县级河长管理,广东段为省级河长管理,导致两省在协调具体问题时存在管理权限不对等的问题。东江干流广东段“一河一策”实施方案需报流域管理机构——珠江水利委员会(下称“珠江委”)会征求意见,而江西段“一河一策”实施方案仅报江西省河长办审批,导致东江流域河湖管理保护的目标、任务和措施难以统一规划、统一标准。此外。东江流域广东段在省级层面上界定了流域管理的主体——东江流域管理局和东江流域河长办,但其管理范围未覆盖到东江流域江西段,无法承担东江流域江西-广东省际涉水事务协调管理和监督职责,导致东江流域在水污染防治、河道保洁、水行政执法等方面难以统一行动、统一管理。

3.2 跨省界协商联动不足

珠江水利委员会、江西及广东两省河长办均在积极推动跨省界联防联控体制机制建设,例如珠江委以韩江流域为试点,建立韩江省际河流河长协作机制;江西省河长办与湖南省河长办于2019年签署《湘赣边区域河长制合作协议》;广东省河长办拟与广西壮族自治区河长办签订《粤桂跨省河流联防联控联治合作协议》;但尚未推广至东江流域。当前东江流域跨省界联防联控工作主要在县级层面开展,流域层面、省际层面缺少联防联控相关协作制度,例如,尚未建立东江跨省界联合“清漂”制度,跨省界河道联合保洁工作尚不能做到常态化、规范化、制度化。

3.3 跨省界断面联合监测亟待加强

跨省界断面联合监测是开展流域联防联控工作的前提, 现阶段东江流域跨界断面监测评估尚存在以下问题: 一是跨省界断面水质考核标准不统一, 东江流域江西段省界断面水质考核采用国家标准, 根据《全国重要江河湖泊水功能区划(2011—2030年)》中定南水赣粤缓冲区、 寻乌水赣粤缓冲区水质目标要求, 按地表水环境质量标准Ⅲ类进行管控。 而东江流域广东段省界断面水质考核采用更严格的广东省地方标准, 根据《广东省水功能区划》水质目标要求, 对省界断面水质按地表水环境质量标准Ⅱ类进行管控。 东江干流下游水质管理目标严于上游, 从而易导致跨界河湖水质管理纠纷。 二是跨省界断面监测考核指标不全, 目前东江流域主要以跨省界断面水质监测数据结果为考核依据, 远不能满足对水资源保护、 水域岸线管理、 水生态修复等河长制工作任务的考核评估要求, 也无法为河道“清漂”等东江跨省管理保护突出问题提供依据支撑。 三是跨省界断面联合监测力度不够, 流域内两省各自开展监测工作, 数据互信度低, 资源重复投入。

3.4 跨地区跨部门间信息共享力度不够

东江流域两省相关涉水部门虽然通过监测、调研、暗访督查等途径获得较为丰富的东江流域水质、水量、水域岸线等监测数据,但这些数据共享程度较低,主要表现在:一是流域管理机构与地方各级水行政主管部门信息共享较少;二是水行政主管部门与生态环境、国土、林业等其他部门信息共享较少;三是广东省与江西省省际边界地区信息共享较少,从而造成政出多门、资源浪费、数据权威性受损等问题。虽然,东江流域近年来加强了信息平台建设,流域内各地市已逐步上线PC端、移动终端、APP、微信公众号等信息化管理系统,例如广东“智慧河长平台”、河湖督查APP等。但在流域层面、省际层面没有形成统一的河湖管理信息系统,现有的不同地区、不同部门的河湖管理信息系统,由于主体不同、开发的软件模块设置各不相同,从而导致了很多河湖数据难以实现共享,阻碍了东江流域河湖管理保护的协调统筹效力。

3.5 跨省联合巡查执法力度不够

广东省虽然已在东江流域探索推行“河长+河湖警长+检察长”多部门联合执法机制,但目前尚不能满足跨省界水域管理保护需要。一方面,当前东江流域多部门联合巡查执法工作主要为公检法等其他部门牵头开展,水利部门提供协助,各部门之间的职责尚不明晰,协作机制尚未建立;另一方面,东江流域省内多部门联合执法检查实施力度较大,治理成效显著,但尚未开展跨省界联动执法,尚未建立跨省联合执法常态化工作制度。

4 深入推进东江跨省界联防联控工作的政策建议

东江流域河长制下跨省界联防联控工作目前仍处于不断探索和完善的过程,为解决现存问题,建议加强流域统筹和区域协调,建立健全跨省界联防联控制度顶层设计,完善跨省界断面联合监测、联合执法与信息共享机制等,以期加快推动东江流域河长制工作“有实”“有能”。

4.1 加强流域河湖长制工作的统筹协调

一是统一江西、广东两省东江干流河段的河长职级;二是两省河长办对东江干流各河段“一河一策”开展联合审查,并报珠江水利委员会复核,协调东江上下游和左右岸的保护管理目标及任务措施,形成全流域“一河一策”;三是加强广东省东江流域河长办与江西省际边界区域河长办的协商协作能力,建立东江流域两省“河长”的定期协商机制,统筹协调流域河湖长制工作;四是由珠江水利委员会对东江跨省保护管理需要流域层面协调解决的难题,提供技术指导和管理协调支持。

4.2 加快东江跨省界联防联控制度建设

以跨省界河湖治理与保护工作中存在的突出问题为导向,在珠江水利委员会的指导协调下,江西、广东两省加快制定流域层面的东江流域跨省界联防联控制度,建立以流域省级河湖长定期联席会议制度、联合监测与信息共享、水域岸线保护利用、污染联治与生态补偿、联合保洁、联合巡查与执法等为主要内容的统筹协调机制,进一步强化流域顶层统筹、督查和考核制度设计。

4.3 加强跨省界断面联合监测能力

一是在国家相关部委的指导协调下,在流域层面上统一江西和广东两省跨界水体水质目标要求;二是由江西、广东两省河长办协商,加强东江跨省界断面监测设施建设,在水质指标基础上,考虑增加水文(如水位、流量)、水生态(浮游生物、鱼类)、水面漂浮物等监测考核指标[10],实现跨界断面监测设施共建共享共营;三是由江西、广东两省河长办统筹组织,建立跨界断面联合监测制度机制,定期不定期开展跨界断面联合监测工作,双方同时采样、分析,采用统一的监测技术和分析方法,监测成果双方共享;四是围绕河长制工作任务,结合跨省界断面实际,研究建立东江流域河长制水生态环境评估指标体系与方法,综合考虑水文、水质、水生态、漂浮物、新型污染物等监测指标,由流域管理机构或委托第三方定期开展河湖健康评估,为河长制考核提供统一、科学、完善的数据支撑。

4.4 加强跨省界联合执法力度

一是进一步深化完善东江流域“河长+警长+检察长”多部门协作机制,重点围绕“清四乱”管理、河道采砂管理、涉河湖违法犯罪等河长制工作监管的突出问题和工作实际,制定并细化协作制度,明确各部门职责分工,进一步压实河湖长责任,推动协作机制走深走实;二是加大跨省流域联合执法力度,由流域内各级河长办主动对接公检法部门,建立河长、河湖警长和检察长定期联席会议制度,成立跨省界联合执法队伍,整合和统一流域内执法标准和执法力度,统筹跨省跨部门涉水案件线索信息收集和移交工作,加强联合执法监督,严厉打击涉河违法行为[11]。

4.5 加强跨省跨部门信息共享力度

整合江西、广东两省有关河长制信息的软硬件资源,利用物联网、大数据和人工智能等技术,构建统一的东江流域河长制信息共享与发布平台,要求流域管理机构、各省(市)河长办对河湖长巡河、水资源与水生态环境质量参数、突出问题、治理措施、落实情况、取得成效等河湖管理保护信息进行实时动态更新,为跨界流域统筹协调、联合执法检查、公众参与、社会监督等提供有效平台。作为流域层面的河长制信息管理平台,可考虑设置于珠江委等流域管理机构,便于统一协调管理。

5 结 论

自全面推进河湖长制以来,河湖保护管理工作成效显著,但以地方属地管理为基础的河长制与流域整体性治理之间仍存在矛盾,跨行政区域,特别是跨省界河湖联防联控的体制机制还不够健全。本文通过座谈交流、资料收集和实地考察等方式,梳理总结了东江流域河长制下跨省界联防联控工作经验、存在的不足及完善建议,以期为提升东江等跨省界流域协同治理与河湖长制推行水平提供借鉴。主要结论包括:

(1)流域管理具有整体性、系统性和协同性的特征,上下游、左右岸、干支流、各地区间相互影响、相互制约。然而,当前河长制制度设计难以实现跨省流域统筹协调,这是全面推行河湖长制的重点和难点之一。

(2)东江流域在全面推行河湖长制、加强流域跨界联防联控方面开展了一系列探索,在流域管理机构建设、流域协作机制建设、流域省际边界地区协作联动、省界断面水质监测、水质水量信息化管理、联合清漂与河道保洁、多部门联合执法、跨省横向生态补偿、省际水量分配与管理、社会宣传与公众参与等方面积累了宝贵经验。

(3)东江流域在跨省界河湖联防联控工作方面还存在以下不足,主要表现在流域统筹协调不足、跨省界协商联动不足、跨省界断面联合监测亟待加强、跨区域跨部门信息共享力度不够、跨省界联合执法力度不够等方面。

(4)针对东江流域在跨省界河湖联防联控方面存在的不足,提出了加强流域河湖长制工作统筹协调、加快跨省界联防联控制度建设、加强跨省界断面联合监测能力,加强跨省界联合执法力度、加强跨省跨部门信息共享力度等方面的对策建议,共同推进东江流域系统治理与山水林田湖草整体保护。

致谢:珠江流域委员会及广东、江西两省各级河长办、东江流域管理局及有关部门提供了东江流域保护管理相关数据和资料,并协调安排了跨界河湖联防联控实地调研活动;长江水利委员会世界银行技术援助项目(A48-2020)领导小组及成员提供了相关素材和宝贵意见,在此一并感谢!