热加工对含氮马氏体不锈钢组织转变和性能的影响

2022-07-12董文卜

董文卜

(宝山钢铁股份有限公司中央研究院,上海 201999)

含氮马氏体不锈钢通过添加少量的氮元素,延迟了富铬碳化物的析出,提高了耐腐蚀性能,同时通过以间隙原子氮取代部分间隙原子碳,在淬火时获得含氮马氏体组织,提高了不锈钢的强度和硬度,因而广泛用于制造涡轮叶片、螺栓、量具、刀具、刃具、医疗器械等。虽然对含氮马氏体不锈钢性能的研究已有报道[1-2],但对有关含氮马氏体不锈钢高温组织转变、中温退火组织转变及热处理组织性能的研究还很少[3-4]。本试验以含氮20Cr13为研究对象,研究高温均热工艺对组织转变、高温强度及热塑性的影响,中温退火对组织及性能的影响和热处理工艺对组织性能的影响,以便为合理制定热加工工艺和热处理工艺提供试验依据。

1 试验材料及试验方法

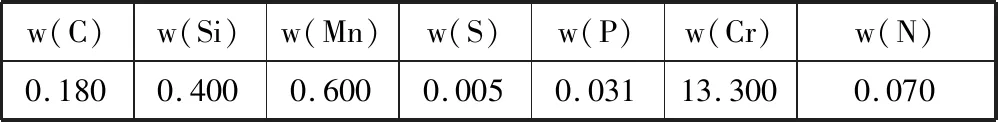

试验材料取自实验室冶炼的的含氮马氏体不锈钢20Cr13铸锭和热轧钢板,化学成分如表1所示。

表1 含氮马氏体不锈钢20Cr13化学成分Table1 Chemical compositions of nitrogen-bearing martensitic stainless steel 20Cr13 %

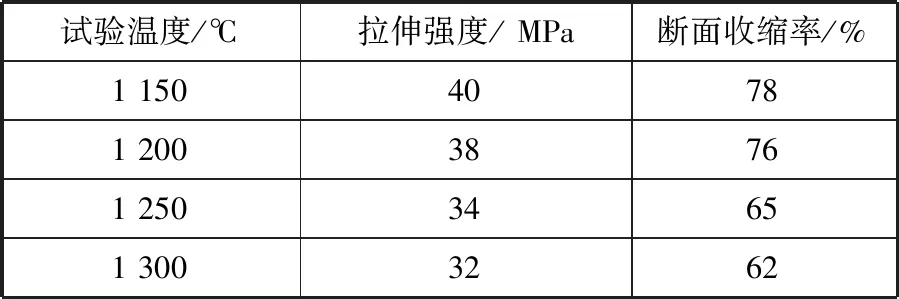

为研究铸锭在加热炉均匀化加热时的高温组织转变行为,进行了高温均匀化加热试验。试样取含氮马氏体不锈钢20Cr13铸锭中心部位,放入箱式炉随炉升温到950 ℃,保温30 min后,继续升温至均匀化退火温度1 150、1 200、1 250、1 300 ℃,保温110 min后水淬。水淬试样经机械抛光后,用FeCl3+ HCl 溶液进行腐蚀。采用金相显微镜观察高温淬火组织,用定量金相方法测定样品中的δ铁素体体积分数和奥氏体晶粒度。为研究高温下组织转变对高温强度和热塑性的影响,利用Gleeble3800材料热模拟试验机测定了马氏体不锈钢在1 150、1 200、1 250和1 300 ℃的高温拉伸强度和断面收缩率。

为研究不同退火工艺对20Cr13组织、硬度的影响,取3.5 mm厚热轧样品,在箱式电阻炉中分别采用780 ℃再结晶退火、820 ℃不完全退火、860和900 ℃的完全退火,退火保温时间3.5 h随炉冷却。采用拉伸试验机测试退火样品拉伸性能,并观察金相组织。采用扫描电镜和图像分析软件对碳化物的尺寸和分布进行分析。

为研究淬火工艺对20Cr13组织、硬度的影响,将厚度为3.5 mm的退火样品在箱式电阻加热炉中进行奥氏体化,奥氏体化温度分别为950、1 000、1 050、 1 100 ℃,每个温度下分别保温20、30 min,然后空冷。用金相显微镜观察样品正火后的组织,用μ-X360X射线残余应力仪测定淬火组织中的残余奥氏体,采用洛氏硬度计测量淬火样品的洛氏硬度。

2 试验结果与分析

2.1 合金平衡相图计算

采用Thermal-calc软件对含氮0.07%的20Cr13热力学平衡相图进行计算,结果如图1所示。由图1(a)中的虚线可以判断DS20Cr13在平衡凝固过程中所经历的平衡相区为L→L+δ→δ+γ→γ→γ+M23C6→γ+M23C6+Cr2N →α+M23C6+Cr2N。相图中的关键温度为设计热加工和热处理工艺提供了依据。所计算得出的液相线温度为1 491 ℃,据此可设计连铸中间包温度,一般连铸开浇前的过热度控制为30~40 K,连铸开浇时中间包控制温度可以设计为1 520~1 535 ℃;单相奥氏体区具有良好的高温塑性、相对较低的变形抗力和抗边裂能力,一般作为热轧温度窗口,所计算出的单相奥氏体区为933~1 228 ℃,在此温度区间进行热轧,可有效避免边裂、表面鳞折缺陷。根据计算结果,Ac1=800 ℃,Ac3=820℃,据此可设计罩式炉的退火温度,一般为Ac3+(30~50) ℃。此外,降低碳含量,可降低M23C6析出温度,进而减少其体积分数。

图1(b)给出了平衡状态下N2在液相L、δ铁素体和奥氏体γ中的溶解度变化。在液相中,随着温度的降低,N2的溶解度逐渐增加,最大可至0.18%;随后,随着钢液凝固析出δ铁素体,N2的溶解度反而降低,最低可至0.07%;随着包晶反应L+δ→γ的进行,N2的溶解度又开始增大。N2在δ铁素体中的最小溶解度决定了钢中无N2气泡逸出的最大含氮量,考虑到实际凝固过程的非平衡性,马氏体不锈钢常压下的氮含量上限设计为0.10%。随着钢中N含量的增加,δ→γ开始转变温度升高,γ相区扩大,δ+γ相区缩小,意味着Cr2N析出温度升高,M23C6析出温度降低,就这一点而言,增加氮含量的作用与降低碳含量的作用是一致的。N的另一个重要作用是有效地抑制了δ铁素体的形成,扩大了奥氏体γ相区,这意味着热加工工艺窗口的增大。当N含量从0.05%提升至0.10%时,γ→δ+γ转变温度由1 150 ℃提高到了1 228 ℃。

图1 马氏体不锈钢20Cr13热力学平衡相图 Fig.1 Thermodynamic equilibrium phase diagram of martensitic stainless steel 20Cr13

2.2 高温均匀化加热温度对高温组织转变及性能的影响

图2(a)为20Cr13铸锭中心处的组织,主要由板条马氏体和原始奥氏体晶界上断续分布少量高温δ铁素体组成,板条马氏体由高温奥氏体转变而成。在高温下,δ铁素体优先在夹杂物形核,或疏松处形成。图2(b)~(e)为铸锭样品在1 150、1 200、1 250和1 300 ℃均热110 min后的水淬组织,组织为板条马氏体组织+高温δ铁素体,板条马氏体由高温奥氏体转变而来。从相图1(a)看,当高温均热退火温度低于1 228 ℃时,高温组织应为单相奥氏体,但实际上,如图2(b)和图2(c)所示,在1 150和1 200 ℃均匀退火加热后,高温组织并非单一奥氏体,铸坯冷却形成的高温δ铁素体并未完全消失。当均匀化温度升高至1 228 ℃时,发生γ→δ转变,高于此温度则从γ相区进入δ+γ相区,在这个区域,随着温度升高,δ铁素体靠消耗奥氏体相而长大,体积分数逐渐增加,其具体含量可用杠杆定律进行计算。在1 250 ℃均热时,可见形成了较多由多个晶粒组成粗大的δ铁素体,如图2(d)所示。当温度进一步提高至1 300 ℃时,在粗大的高温铁素体内部,发生了异常的奥氏体转变。图2(e)为1 300 ℃的高温淬火组织,图2(f)为图2(e)中圆形区域的放大图,可见在粗大δ铁素体内部,形成了奥氏体相。奥氏体优先在δ铁素体晶界形核,并向相邻的δ铁素体生长,淬火后奥氏体转变为羽毛状马氏体。高温奥氏体的产生可能是由于碳在奥氏体中的溶解度较高而在δ铁素体中的溶解度较低的缘故。在γ不断减少和δ铁素体长大过程中,碳原子持续从δ铁素体中扩散至晶界,当晶界碳浓度足够高达到奥氏体形成所需碳浓度时,则在晶界发生了异常奥氏体转变。

图2 马氏体不锈钢20Cr13铸态和高温均热后的淬火组织Fig.2 As-cast and quenching microstructure of martensitic stainless steel 20Cr13 from different soaking temperatures

高温δ铁素体的存在对马氏体不锈钢的热加工具有不利影响。 CARDOSO等[5]采用热扭转试验研究了δ 铁素体对AISI 416 马氏体不锈钢热加工性能的影响,发现含有δ铁素体的钢呈现出较差的延塑性。WANG P 等发现13Cr-4Ni 马氏体不锈钢中δ 铁素体恶化了冲击性能,提高了脆性转变温度,降低了裂纹萌生和扩展的能量[6]。

表2 20Cr13高温热模拟试验结果Table 2 Results of 20Cr13 after thermal-mechanical simulation at elevated temperature

2.3 退火工艺对组织和性能的影响

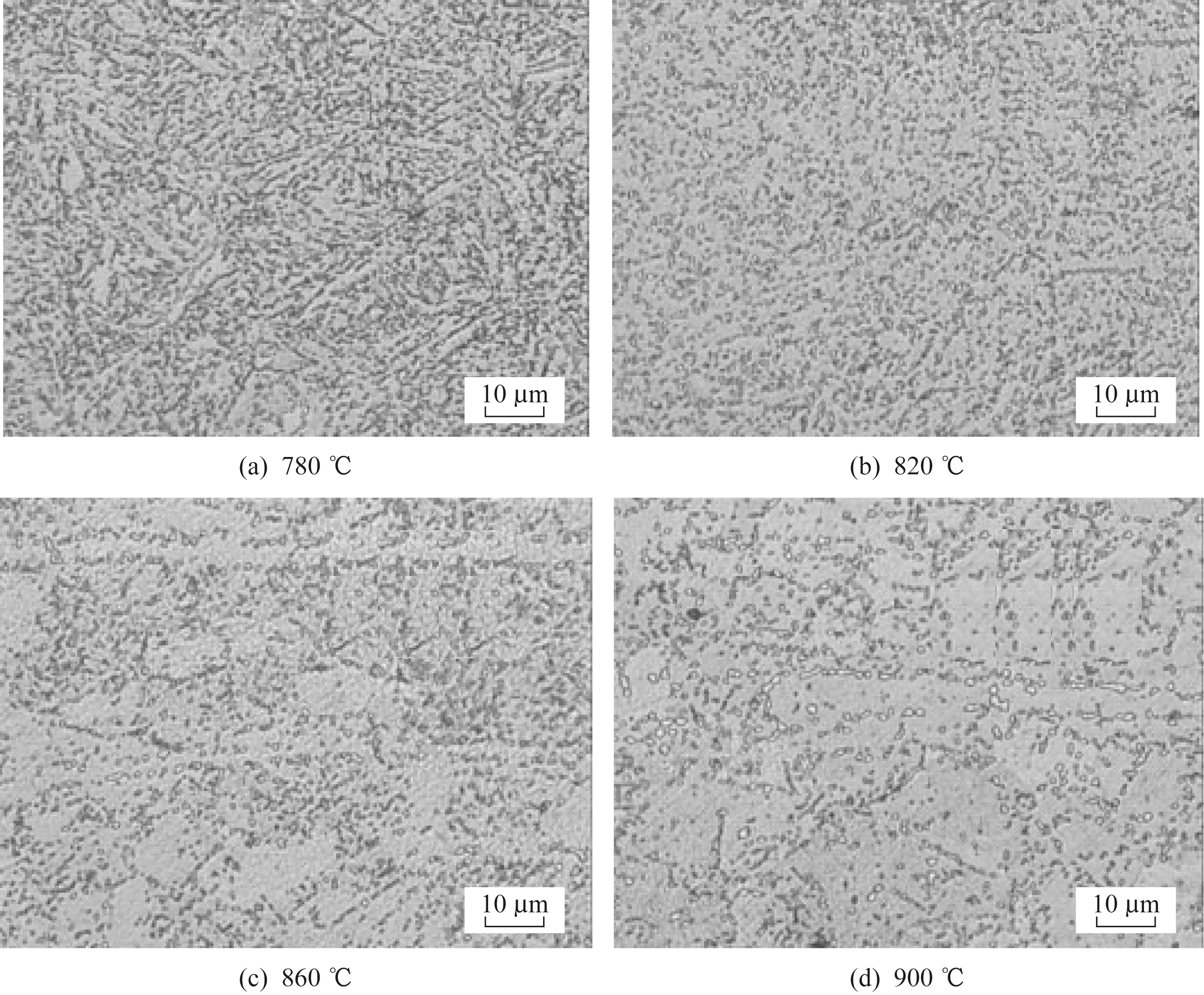

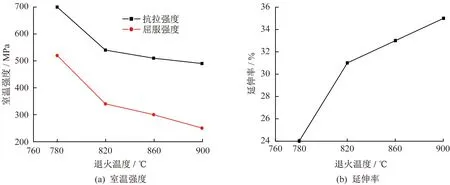

图3为3.5 mm热轧钢板在780、820、860和900 ℃退火3.5 h后的金相组织,基本上为铁素体基体上弥散分布球状碳化物的索氏体及沿晶界呈断续分布的点状碳化物。820、860和900 ℃退火后的铁素体晶粒尺寸分别为2.5、10.5和21 μm,碳化物颗粒尺寸平均为380、490和910 nm。由于马氏体淬透性高,热轧钢板空冷后的组织为板条马氏体。当热轧钢板在780 ℃长时间再结晶退火时,板条马氏体发生分解,位错发生滑移、攀移,板条内析出细小的碳化物,但是板条形态并未完全消失(图3(a));在820 ℃进行不完全退火时,热轧板条马氏体完全分解,并进入奥氏体+M23C6相区,在长时间保温过程中,M23C6发生球化长大,而奥氏体则在随后的缓慢冷却过程中转变成细小的索氏体组织(图3(b));在860和900 ℃进行完全退火时,材料依然处于奥氏体+M23C6相区,但由于温度升高,C和Cr扩散系数增大,M23C6颗粒球化速率随之增加,依靠蚕食周边细小M23C6颗粒而长大,粗化尺寸可按Ostwald 熟化公式计算[9]。由于晶界扩散系数高于晶内扩散系数,晶界处的M23C6优先长大,因此在晶界处可见大量断续分布的点状碳化物颗粒(图3(d))。同时,晶内细小碳化物的溶解导致晶界钉扎阻力消失,奥氏体晶粒发生粗化,在缓冷后形成较为粗大的索氏体。从组织均匀性和刀具性能角度考虑,不完全退火时组织更均匀,碳化物更弥散细小,这种组织虽然硬度偏高,对后续冷轧不利,但对刀具淬火+回火后获得细小弥散的碳化物组织较为有利,而细小弥散的碳化物更有助于提高刀具的耐切度。因此,采用820 ℃不完全退火工艺更合适,甚至有可能达到文献[10]冷轧后的效果。图4为20Cr13不同退火温度下的力学性能。

图3 20Cr13不同退火温度下的金相组织Fig.3 Microstructure of 20Cr13 after annealing at various temperature

图4 20Cr13不同退火温度下的力学性能Fig.4 Mechanical properties of 20Cr13 after annealing at various temperature

2.4 奥氏体化淬火温度和时间对马氏体不锈钢组织和硬度的影响

奥氏体化温度950、1 000、1 050、1 100 ℃空冷后的组织如图5所示。可以看到,淬火后的组织为板条马氏体+少量碳化物+少量残余奥氏体。用μ-X360X射线残余应力仪测定的相应残余奥氏体含量如图6所示。根据图1(a),在840~933 ℃范围奥氏体化时,高温组织为γ+M23C6,淬火后的组织应为板条马氏体+碳化物+少量残余奥氏体;而在933 ℃以上奥氏体化时,高温组织为单相γ组织,淬火后的组织应该为板条马氏体+残余奥氏体。 而实际上,从图5(a)和图6中可见,在950 ℃淬火时,淬火组织为细小板条马氏体+大量的点状碳化物,残余奥氏体含量高达2.7%;提高淬火温度至1 000和1 050 ℃,马氏体板条束未明显粗化,但点状碳化物明显减少,残余奥氏体量分别减少至1.7%和1.5%;进一步提高淬火温度至1 100 ℃,淬火组织中碳化物消失,马氏体板条束明显粗化。实际结果与热力学平衡状态计算结果存在的差异性可归因于奥氏体化温度时间较短,退火组织中的碳化物在奥氏体化时未能充分溶解,动力学过程无法达到热力学所要求的平衡状态。另外,根据马氏体转变温度Ms经验公式:

图5 不同奥氏体化温度下含氮20Cr13淬火组织Fig.5 Microstructure of nitrogen-containing 20Cr13 quenching from different austenitizing temperature

图6 不同奥氏体化温度淬火后的残余奥氏体含量Fig.6 Residual austenite content after quenching at different austenitizing temperature

Ms=550-360w(C)-39w(Mn)-35w(V)-

20w(Cr)-17w(Ni)-10w(Cu)-5w(Mo+W)+

15w(Co)+30w(Al)

(1)

考虑N元素影响系数为440,计算出试验材料的Ms为165 ℃,在此温度下转变的过饱和板条马氏体将无法发生自回火而析出碳化物。因此推断淬火组织中的碳化物来源于奥氏体化未溶的碳化物。

从上述结果可见,较低奥氏体化温度下大量未溶的细小碳化物的存在阻碍了马氏体转变,提高了奥氏体稳定性,导致残余奥氏体含量较高,而碳化物的溶解导致奥氏体晶界钉扎质点消失和奥氏体晶粒的长大,进而导致马氏体板条束尺寸相应地增加。

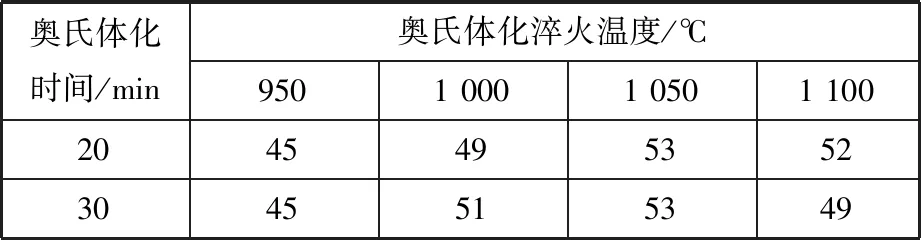

淬火硬度测定的结果如表3所示。随着奥氏体化温度从950 ℃提高到1 050 ℃,洛氏硬度从45提高至53;当淬火温度进一步提高至1 100 ℃时,硬度反而有所下降;奥氏体化时间越长,硬度降低幅度越大。在950 ℃,大量未溶碳化物的存在导致奥氏体中的固溶碳含量低于名义碳含量,板条马氏体中间隙碳原子过饱和度低,晶格畸变度低,再加上残余奥氏体含量较高的因素,导致淬火后板条马氏体的硬度较低;随着奥氏体温度升高至1 000~1 050 ℃,碳化物溶解,奥氏体中的碳含量增加,淬火后板条马氏体中间隙碳原子过饱和度增加,晶格畸变增大,导致空冷后马氏体硬度显著增加;奥氏体化温度增至 1100 ℃时,碳化物充分溶解,板条马氏体中间隙碳原子饱和度不再增加,但由于马氏体板条束的显著粗化,硬度反而降低。

表3 不同奥氏体化温度、保温时间下马氏体不锈钢淬火后的硬度(HRC)Table 3 Hardness value of martensitic stainless steel after quenching from different austenizing temperature and holding time

3 结论

基于含氮马氏体不锈钢20Cr13的合金相图,试验研究了高温均匀化加热、中温退火和淬火等热加工工艺对合金组织转变和性能的影响,得出以下结论:

(1) 1 150~1 300 ℃高温均匀化加热时的组织为奥氏体+少量δ铁素体。即使在单相奥氏体区长时间加热,连铸坯中的δ铁素体也不会消失;而在双相区均热时,由于发生γ→δ相变,δ铁素体不锈钢相比例随均热温度的升高而增加,热塑性反而降低。

(2) 780~900 ℃中温退火组织为铁素体基体上弥散分布球状碳化物的索氏体及沿晶界呈断续分布的点状碳化物。随着退火温度的升高,铁素体晶粒逐渐长大粗化,碳化物球化并优先在铁素体晶界聚集长大,导致屈服强度和抗拉强度逐步降低,塑性逐渐提高。采用820℃不完全退火工艺可获得细小铁素体+细小碳化物组织。

(3) 950~1 100 ℃淬火组织为板条马氏体+少量碳化物+少量残余奥氏体。随着奥氏体化温度升高,碳化物溶解,奥氏体中的碳含量增加,淬火后板条马氏体硬度显著增加,1 050 ℃淬火可获得最高的淬火硬度。950 ℃淬火后硬度较低,过多的未溶碳化物导致淬火马氏体中碳过饱和度偏低和残余奥氏体量偏高。