急救护理中分工定位抢救配合的应用效果与价值

2022-07-11鲁玲玲杨丽娟

鲁玲玲 杨丽娟

珠海市紧急医疗救援中心 519000

近年来随着生活方式的不断变化,医院急诊科收治的患者数量在不断增加, 对于该类患者而言,由于其疾病及损伤程度较重,随时可能出现死亡的不良后果, 不仅对自身生命安全无法保障,同时也使得家属产生沉重的负担,因此当患者被收治入院后,需要对其采取及时有效的抢救措施,以便能够确保患者的生命安全,并使其获得良好的康复效果〔1-2〕。然而由于缺少有效的技术条件及抢救经验,以往临床中仅能够使用常规急救护理配合模式,由于未能够有效地明确医护人员的职责,并且未能采取有效的抢救措施,从而导致患者无法获得良好的急救效果,并且也在较大程度上增加了护理人员来回跑动与相互交叉操作的概率〔3-4〕。伴随着急救措施的不断改进与经验的不断积累,目前临床中对常规的急救措施进行改变,开始使用分工定位抢救配合措施,此种方式能够获得良好的急救效果〔5〕。本研究探讨急救护理中分工定位抢救配合的应用效果与价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月至2020年4月珠海市紧急医疗救援中心收治的需要进行急诊抢救患者130例,采用随机数字表法分为对照组和试验组,各65例。纳入标准:①均需要进行急诊抢救,②均获得家属的完全同意,③受伤入院就诊时间短于3 h。排除标准:①存在严重的精神与意识障碍,②均非自愿参加本研究。对照组:男39例,女26例,平均年龄(58.2±4.9)岁,其中中重度中毒患者20例,急性心肌梗死15例,严重休克6例,突发性心脏呼吸骤停20例,电击伤4例;呼吸系统疾病21例,心血管系统疾病23例,脑血管系统疾病10例,创伤7例,其他损伤4例;试验组:男40例,女25例,平均年龄为(58.9±5.1)岁,其中中重度中毒患者19例,急性心肌梗死14例,严重休克7例,突发性心脏呼吸骤停19例,电击伤6例;呼吸系统疾病20例,心血管系统疾病22例,脑血管系统疾病9例,创伤6例,其他损伤8例。两组患者的一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组患者实施常规急救护理配合模式,即按照常规的急救步骤与标准对患者实施急救,并且在急救过程中不规定护理人员的站位与职责。试验组患者实施分工定位抢救配合模式,主要包括3人定位抢救法、2人定位抢救法、1人抢救法等方式,具体如下:(1)3人定位抢救法。此种方式主要适用于白班人员充足的情况。选取3名护理人员,按照其各自的护理能力与工作年限,将其分为1级、2级与3级,3名护理人员分别于患者的头部位置、腰部位置、足部位置进行站立。① 1级护理人员由护士长或工作年限较多的护理人员担任,站立于患者的头部位置,其主要的护理配合内容为辅助医生对患的各项生命体征的变化情况及病情进行评估,并且需要及时对患者的口腔与呼吸道的呕吐物、分泌物进行清理,以确保患者的呼吸顺畅。同时还需要辅助医生对患者进行气管插管,并未患者使用简易呼吸囊。除此之外,还需要对整个急救现场进行指挥,起到良好的组长领导作用,确保各项急救措施能够依次快速进行。② 2级护理人员由中年资护理人员担任,站立于患者的腰部位置,其主要的护理配合内容为对患者进行有效的循环系统的管理,主要包括及时对患者实施胸外心脏按压与心电监护,若患者存在心颤的不良情况,还需要及时配合医师进行除颤操作;同时还需要及时为患者建立两条静脉通路,以便能够及时输液、输血治疗,严格按照正确的步骤与标本采集患者的血液样本。③ 3级护理人员由低年资护士或进修护士担任,站立于患者的足部位置,其主要的护理配合内容为充分准备好术前的相关药物、器械,对采集后的血液样本及时密封、送至检科科室进行检验,并且还需要在第一时间获取检测结果,告知医生,以便为后续的治疗提供辅助。同时在手术过程中需要及时补充所需药品,并且还需要对患者的生命体征变化情况进行严格记录;除此之外,在患者抢救的过程中,护理人员还需要及时做好对外联络工作,加强对患者家属的安慰,以此缓解家属的焦虑、不安等不良心理。(2)2人定位抢救法。此种急救方式主要适用于白班或小夜班护理人员相对充足的情况。选取2名护理人员,将其分为1级与2级,分别于患者的头部位置、腰部位置进行站立。① 1级护理人员由护士长或工作年限较多的护理人员担任,站立于患者的头部位置,并且需要同时对脚部位置进行兼顾。其主要的护理配合内容为确保患者的呼吸顺畅,及时清理呼吸道、口腔、鼻腔的分泌物,辅助医生进行气管插管,连接人工呼吸装置,及时对患者的头部进行降温,对其进行多功能的脏器支持,若患者存在心颤的不良情况,还需要及时配合医师进行除颤操作;除此之外,还需要对患者的各项生命体征的变化情况进行严密监测,并记录监测结果。② 2级护理人员由中低年资的护理人员担任,站立于患者的腰部位置,在医生到达抢救室前,护理人员需要对患者进行胸外心脏按压,以确保患者拥有正常的心跳;同时还需要及时为患者建立静脉通路,以便能够及时为患者实施输液或输血治疗。(3)1人抢救法。此种急救方式主要适用于夜间急诊情况。当患者入院后护理人员需要在第一时间启用呼叫系统与医师进行联系,之后依据患者的实际情况,对其轻重缓解进行分析,若患者存在致命性损伤的不良情况,则需要立即对其进行处理;若患者存在呼吸心脏骤停的不良情况,则首先由护理人员对患者采用单人徒手心肺复苏术方式,以恢复患者正常的呼吸心跳,在医生达到急救现场后改由医生对患者进行胸外按压,与此同时护理人员需要立即为患者建立静脉通路,若患者存在心颤的不良情况,还需要及时配合医师进行除颤操作,并且还需要对患者实施头部降温、心电监护等操作,严密观察患者的生命体征的变化情况。

1.3 观察指标

①两组患者的抢救成功率情况,包括呼吸系统急症、心血管系统急症、脑血管系统急症、创伤、其他损伤等。②两组患者的抢救时间、住院时间、住院费用情况。③两组患者的满意度,包括观察病情的准确性、执行医嘱准确与及时性、护理措施及时性与准确性、实施辅助检查的及时性、急救护理的条理性、管理急救现场环境正确性、工作主动性等。④两组患者的临床护理总有效率情况,标准如下:患者的各器官功能与意识状态恢复正常为显效;患者的各器官功能与意识状态基本恢复正常为有效;患者的各器官功能与意识未状态恢复正常为无效。⑤两组患者的不良反应发生情况,包括颅内压升高、恶心呕吐、发热等。

1.4 统计学处理

2 结果

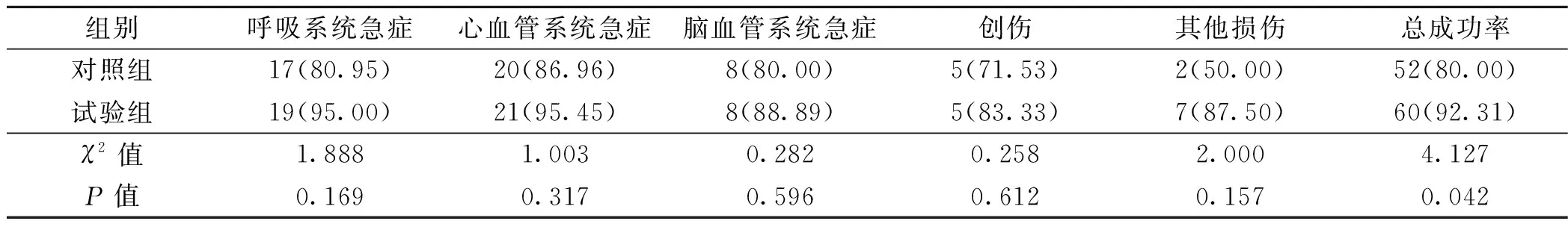

2.1 试验组患者与对照组患者的抢救成功率比较

试验组的抢救成功率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的抢救成功率比较〔n(%)〕,(n=65)

2.2 试验组患者与对照组患者的抢救时间、住院时间、住院费用比较

试验组患者的抢救时间与住院时间明显较短,住院费用明显较少,与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的抢救时间、住院时间、住院费用比较

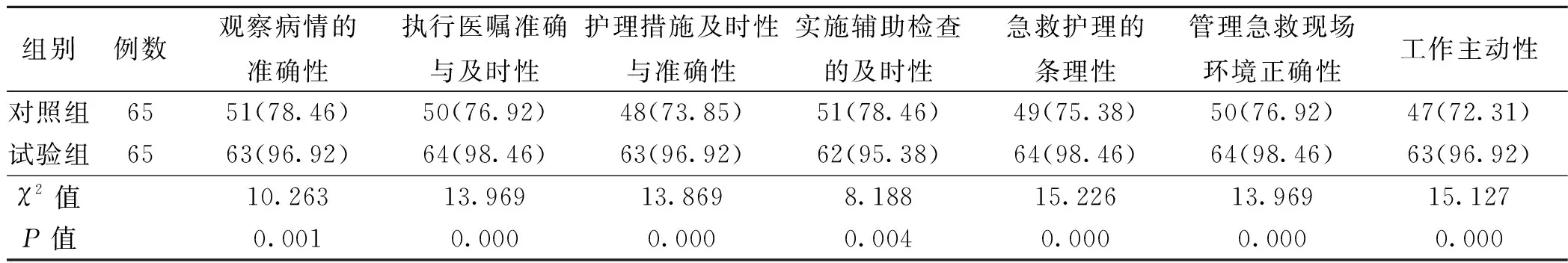

2.3 试验组患者与对照组患者的满意度比较

试验组的各项满意度明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者的满意度比较〔n(%)〕

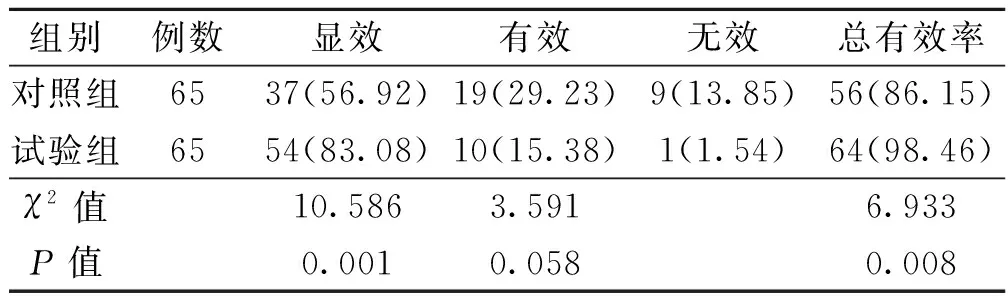

2.4 两组患者的临床护理总有效率比较

试验组的临床护理总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者的临床护理总有效率比较〔n(%)〕

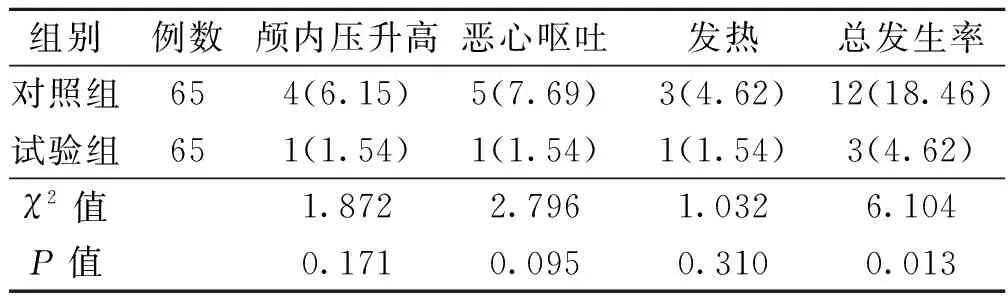

2.5 两组患者的不良反应发生比较

试验组的不良反应发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组患者的不良反应发生比较〔n(%)〕

3 讨论

作为医院的特殊组成部分,急诊科为全年无休,努力为患者提供24 h不间断的急诊急救医疗服务,以便能够及时应对突发情况进行处理,确保患者的生命安全〔6〕。通过观察可知,对于急诊科而言,其收治的患者多为病情复杂、病情危重,因此只有采取及时有效的急救措施,才能确保患者的生命安全。基于上述论述,良好的急救护理配合成为关键内容,即护理人员需要采取有效的措施与医生进行配合〔7-8〕。然而由于以往缺少有效的护理技术条件,临床中仅能够使用常规的急救护理配合模式,在此种护理配合模式下,护理人员并未获得针对性的护理工作分配,从而无法明确自身的工作职责,进而无法为患者提供有效的护理急救配合,最终无法使患者获得预期的护理急救效果,甚至可能出现死亡的不良情况〔9〕。

伴随着医学技术条件的不断发展改进及医护人员经验的不断积累,目前临床中多使用分工定位抢救配合模式。所谓的分工定位抢救配合模式主要是指将护理人员按照工作能力与工作年限将其分为不同的级别,之后使其分别承担不同的工作责任与内容,从而能够与医生进行有效的配合,并且能够加强对患者的全面观察,从而使患者获得良好的急救效果〔10〕。通过临床实践显示,分工定位抢救配合模式具有如下的优势特征:(1)有效地提升了抢救的成功率、护理总有效率,并且缩短了抢救时间、住院时间,同时还有效地降低了并发症的发生率,减少了住院费用。自分工定位抢救配合模式产生至今,科室对该模式进行了不断有效的完善,进而获得了良好的应用效果,本研究结果显示,采取分工定位抢救配合模式后,患者的各项急救成功率均较高;采取分工定位抢救配合模式后,患者的抢救时间、住院时间明显缩短,住院费用明显减少;采取分工定位抢救配合模式后,患者的临床护理总有效率明显较高;采取分工定位抢救配合模式后,患者的并发症发生率明显较低,分析原因主要包括如下方面:①护理人员能够依据自身的工作年限与能力承担不同的护理配合工作,从而使得自身的工作职责十分明确,并且在护理过程中,护理人员能够严格按照各项抢救程序对患者实施各项抢救操作,从而在较大程度上确保了各项抢救工作能够有条不紊地进行,避免发生混乱与重复,进而在较大程度上为患者赢得了宝贵的治疗时间,便于医生对其进行各项后续操作,从而确保了患者的生命安全,提升其抢救成功率〔11〕。②在明确各自的分工指导后,不同级别的护理人员均能够充分发挥自身的优势与能力,积极对患者实施各项有效地抢救措施,从而使患者获得了良好的生命保证;同时由于在较大程度上避免了重复护理与交叉护理等不良情况的措施,从而缩短了抢救时间,使其其他的护理与抢救内容得到序贯实施〔12〕。除此之外,在实施急救的过程中,护理人员能够加强对患者的生命体征及其他事项的观察、注意,及时处理异常突发情况,因而有效地降低了患者各项并发症的发生率。(2)有效地提升了患者的护理满意度。采取分工定位抢救配合模式后,患者的各项护理满意度明显提升。分析原因主要包括如下方面:①在采取分工定位抢救配合模式前,为确保该模式能够获得良好的效果,护士长能够对科室的护理人员进行严格的培训,包括如何使用心电监护设备、如何进行气管插管配合、如何进行深静脉穿刺、急救除颤等内容,之后护士长会对科室护理人员进行严格全面的考核,并且相关的科室主任与专家参加考核评估,从而能够有效地对其中存在的问题予以纠正,以便有效的提升护理人员的各项护理技能与技术成熟度,进而在更大程度上提升护理人员的整体感、责任感与成就感〔13〕。②在实施分工定位抢救配合模式后,使得急救护理更佳专职化,在较大程度上使得因“急”而导致的慌乱情况消失,将各项急救护理工作由被动转变为主动;同时护理人员能够在严格按照医嘱的情况下对患者事实准确的急救护理,并且严密监测患者的病情变化情况,及时与异常事件进行处理,不仅有效地提升了护理工作的准确性、及时性,同时也提升了护理人员之间的配合程度,使急救护理工作获得了较大的整体性提升,因而使患者获得了良好的满意度〔14〕。

然而在实施分工定位抢救配合模式时也需要加强对如下事项的注意:①为确保分工定位抢救配合模式能够有效地实施并获得良好的效果,则在患者来诊前便需要进行有效的分工,也不能改使护理人员快速的进入角色,更好地为患者实施急救护理服务;②在急救现场,护士长需要依据现场的实际变化情况及时对组织工作进行调整与安排,以便能够及时有效地对突发情况进行处理〔15〕。③在急救过程中,护士长需要加强对其他护理人员的观察,若出现技术问题,则需要在第一时间予以有效的解决,以便能够确保各项急救护理工作顺利进行。

综上所述,本研究认为急救护理中分工定位抢救配合的应用具有良好的临床效果与较高的临床价值,不仅能够有效缩短抢救时间、住院时间,提升抢救成功率、满意度与临床护理总有效率,同时还能够有效地减少住院费用,降低患者不良反应发生率,可作为首选的急救护理模式。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突