朱启钤与北京正阳门改造工程

2022-07-11李天庆

李天庆

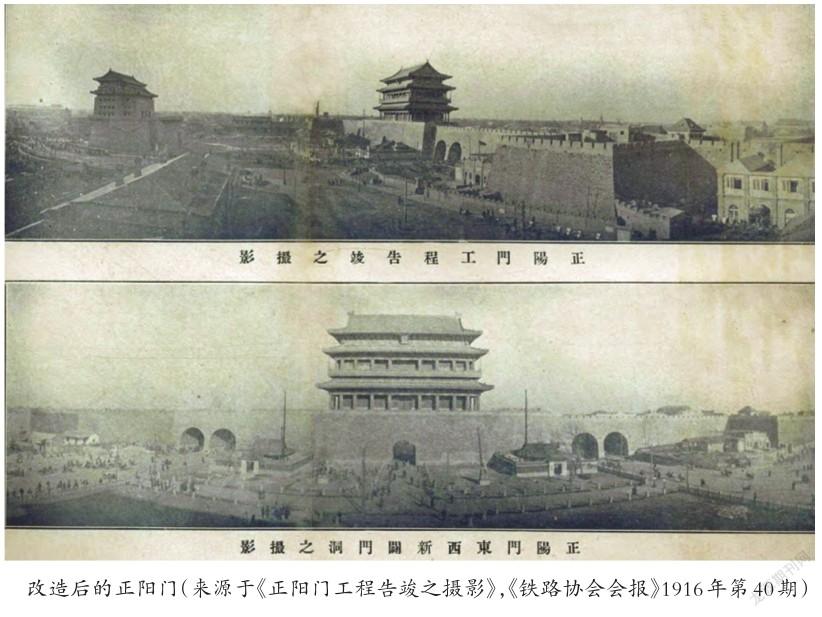

朱启钤是推动北京城市现代化转型的重要人物之一,他曾在民国初年担任北洋政府内务总长一职,并于任内提议创设了具有“市政府”性质的北京近代市政机构——京都市政公所,该机构主要负责管理北京城市规划与市政建设等内容。1915年的北京正阳门改造工程正是由兼任京都市政督办的朱启钤发起并推动的,包括改建箭楼、拆除瓮城、添辟门洞、整修道路等一系列举措,在北京近代城市发展过程中属“开风气之先”的大事。

1912年民国肇建,标志着北京开启了由元明清三代的“帝都”向民国国都的身份转变,北京城市发展也由此进入新纪元。作为“首善之区”的北京如何实现革故鼎新,如何为“保护传统”与“追求现代”之间的尖锐矛盾探寻弥合之道?成为摆在以朱启钤为首的民国北京城市管理者面前的一道难题,对于“国门”正阳门的市政化改造便是其中的棘手问题之一。改造正阳门因何而起?又究竟何为?本文通过梳理1915年正阳门改造的复杂经过,追溯这段民国初年的北京城市发展史。

辛亥鼎革后,伴随着帝制社会走向没落,作为皇权时代遗留产物的北京城门与城墙已然丧失了原有军事和政治上的价值,仅作为市民进出城市的关卡和具有象征性价值的文化遗产。但当城市近代化启动之后,作为促进城市交通、方便城市流动的市政道路,因城门和城墙的存在而无法满足城市发展空间和市民需要的时候,对这些古老城门和城墙的改造便成为市政建设的必然之举。

正阳门位于北京内城九门南垣的正中间,是北京内外城16座城门中建筑工艺最精湛的城门,是众多古代城门中的典型代表,取“圣主当阳,日至中天,万国瞻仰”之意,故也称前门。在明清时期,作为帝国首都象征的正阳门,除非皇帝离京出行,或“皇帝到天坛祭祀,否则这个门一直关着”。[1]而一般平民进出内城则只能从正阳门瓮城两侧的“闸门”进出,再经过正阳门门洞,出入繁琐,并且被严格控制通行的时间,以彰显皇权的独尊地位,时间上和空间上的限制都使这座北京城的“正门”无法满足民智日渐开启的市民阶层的需要。

而进入20世纪以来铁路线路的开通,也使正阳门成为北京城的交通核心区域,根据《京都市政汇览》所载:“海通以来,交通发展,京奉、京汉两干线均以正阳门为起点,遂握交通之枢纽。”[2]作为民国初年京奉、京汉两条铁路线的起始与终点站,交通枢纽造成的人流激增使正阳门区域的交通堵塞问题成为北京内外城交通的一大弊病,严重影响市民出行,疏通交通堵塞已刻不容缓。正因为正阳门所处位置人流密集、交易活动频繁,顺势造就了经济繁荣的商业街区——正阳门大街。正阳门大街形成于1436年,位于北京的中轴线南端,北起月亮湾,南至天桥路口,与天桥南大街相连,与天桥共同构成了北京城的商业中心,经济活动的繁荣使得前门区域的交通拥堵问题愈发突出,亟须系统整治。

1914年,身为内务总长的朱启钤亲自兼任京都市政督办一职,一个在他脑海中留存许久的城市改造计划得以提出:“正阳,崇文,宣武三门地方,阛阓繁密,毂击肩摩,益以正阳城外京奉、京汉两干路贯达于斯,愈形逼窄,循是不变,于市政交通动多窒碍,殊不足以扩规模而崇体制。”[3]寥寥数语即道破北京城市发展的根本局限——旧城墙的存在与近代北京城市交通发展之间的内在冲突。而在前三门中又以正阳门为核心,对正阳门进行市政改造既可一举解决最大的交通顽疾,亦可彰显民国城市管理者的革新决心。在实施方案上,朱启钤精心设计了兼顾便利城市交通和保护旧城格局的方案,提出要拆除正阳门瓮城和月墙,并开辟两门、改筑马路以方便往来交通,至于正阳门箭楼则予以保留,并按照西式建筑风格进行改造,箭楼至瓮城之间的区域则种植绿植、丰富绿化,修筑围栏,以供市民参观留念。方案整体破立有序,得失兼顾。

在时任大总统的袁世凯批准《内务部呈筹拟修改正阳门城垣工程办法》[4]呈文并解决筹措工程费用问题后,朱启钤以超越旧式官僚的卓越眼光及开放的施政态度,聘请曾负责设计清政府“资政院大厦”、北洋政府“国会议场”的德国建筑师罗克格,继续完善正阳门改造工程的具体实施方案。

经过周密规划及资金筹措后,以改建正阳门城垣为核心的首都道路改造工程,在朱启钤的亲自主持下得以动工,并由交通部次长麦信坚负责督修。但拆毁城墙和城门毕竟属于“破旧立新”的大事,部分保守人士和利益受损者的反对之声四起,为减少工程开展的阻力,袁世凯特制了一把刻有“内务部朱总长启钤奉大总统命令修改正阳门”的银镐,用以支持朱氏的市政改造工作,朱启钤于1915年6月16日开工典礼当日即用这把银镐拆去了正阳门旧城垣上的第一块城砖。[5]

根据1916年1月23日《新闻报》关于“正阳门工程竣工验收情况”的有关记载,由朱启钤、麦信坚等人督修的正阳门改造工程具体包括:(一)修改箭楼工程。将原与箭楼毗邻的“月墙拆去后添砌新墙二幅,厚三法尺,用旧砖兼三合土筑成”,并在东西两侧修筑“悬空月台两座,内支铁架外加修饰,北面之东西两边建筑石梯两座,每座分四截,计步级八十二级,均用磨光新石砌成,又北面展筑平台”[6],在东、西、南三面建造骑楼,将箭楼上的门窗加以粉刷并安装玻璃,以追求明亮。(二)添辟城门工程。在正阳门东西两侧“各开门洞二座,左出右入,仍间以新筑砖墙,计厚二法尺,每洞各宽九法尺,高八法尺,两旁墙身亦加筑新墙,掩(饰)拆卸痕迹”,按照设计方案使东门直通户部街,西门则直抵西皮市,仍保留着依中轴线对称布局,并“于新辟城门各安钢门二扇,高四法尺,用铁门框坎入墙身,以期稳固,其下安设铁轨辘轮以便启闭”[7]。(三)修筑马路工程。为进一步方便通行,在“新开东西门洞以下改修马路二条,宽二十法尺”,向南直抵正阳桥,北接东西交民巷,而道路则采用西式的修筑方法,“除当中石路仍留存外,余均添筑石瀝青马路做法,系用石渣铺盖,敷以碎砂,再用重量汽碾压至三十法寸厚度”,并加修排水暗沟,“由中华门前直达护城河止,以备夏令盛潦、积水宣泄之地。其新路两旁暗沟上面皆用通气铁板铺盖并设查看井口,以便随时洗扫”。(四)起运积土工程。在处理工程渣土的问题上,为减少工程花费,朱启钤利用大总统袁世凯的命令并动用私人关系,“由京奉京汉两路临时安设岔道,用铁路土车起运砖土,尽夜转运,历时两月有余,统计装运之积土共八万八千立方法尺,共载铁路二十吨,土车九千三百辆”[9],由此顺利解决了积土转运的问题。(五)后续工作。在改造工程基本完成之后,为保持美观,朱启钤又指示在城门与正阳桥之间添设水泥栏杆,并修饰原瓮城内观音庙、关帝庙的彩画。[10]

经过约六个月的施工建设,并经由朱启钤、京师警察厅总监吴炳湘及交通部众官员查验后[11],宣告改造工程顺利完成。包括拆除城墙及瓮城、开通城门、修铺天安门至外城地区的城市街道等工程,使“前门顿改旧观,高楼耸立,气象发皇,五门洞开,行人称便。”[12]正阳门改造工程基本实现了朱启钤设想的目标,使得正阳门及附近商业街区——南北中轴线的中段地区的交通状况得以改善,并因此受到了多数市民的赞誉,《时报》曾有记载:“適中之交通既觉格外便利,商民之颂声载道,有口皆碑”[13]。近代北京的城市发展迈上了新台阶。

正阳门改造工程是民国建政后第一个由官方领导的城市市政工程,体现了以朱启钤为代表的北京近代早期市政机构官员们对城市空间的初步改造,同时标志着这一时期的北京城被一种全新的权力逻辑所左右,由正阳门改造工程,透视出民国政府急于在城市现代化进程中突破传统的束缚,重塑首都和国家形象。

这一改造工程也为城市发展和公共空间的进一步开放奠定了初步基础,街道的开拓和城门城墙的拆改不仅改变了北京城原有的城市风貌,而且赋予了这座民国新都以全新的社会风气,帝制时代“天子当阳,诸侯用命者,君主时代天子正南面而立,诸侯皆北面而朝之”[14]的城门寓意被逐渐淡化,而更多地被赋予了开放、包容的内涵与精神。虽然这仅仅是一个初现端倪而远未完成的开始,但却预示着“建基于新社会秩序基础上的大都市已经开始成形”。[15]

朱启钤领导的正阳门改造工程,无论从短期利益或是长远影响来看都可谓意义重大。首先表现在它开启了北京旧城墙向城市现代化市政建设服务的新模式,极大便利了市民的出行生活,并为此后官方拆改、利用剩余城墙提供了借鉴。北京环城铁路的开通,正是在拆修包括正阳门瓮城在内的铁路沿线瓮城的基础上最终得以实现的。后续为增设城市交通线路而选择增开城墙门洞的举措,也是从正阳门改造工程中汲取的经验;其次,从首都发展思路的角度来看,正阳门的顺利改建是北京城市现代化转型的一个缩影,北京的城市功能和性质不再强调特权与专制,而更侧重于城市居民的所思与所需。透过改造过程中朱启钤等人审慎的态度,不难看出北京这座古都所独有的历史厚重与传统价值,正是在这样矛盾的城市现代化进程中被有意地保留了下来,而其载体就是这些以古老的旧城墙为代表的城市遗迹。总而言之,民国初年朱启钤对正阳门的改造,体现出北京这座独特的首都城市,通过现代化的市政建设凸显的作为历史古城所具有的传统文化价值,时至今日,仍引发着我们更深层次的思考。

注释及参考文献:

[1] [美]刘易斯·查尔斯·阿灵顿著.古都旧景:65年前外国人眼中的老北京[M].赵晓阳,译.北京:经济科学出版社.1999:19.

[2]京都市政公所.京都市政汇览[J].1914:95.

[3]朱启钤.修改京师前三门城垣工程呈[A]//沈云龙.近代中国史料丛刊第23辑.台北:台湾文海出版社.1966:153-155.

[4]政府公报[N].1915(1055).

[5][10]朱海北.正阳门城垣改建史话[A]//北京市政协文史资料研究委员会,中共河北省秦皇岛市委统战部.蠖园纪事——朱启钤生平纪实.北京:中国文史出版社.1991:149;150.

[6][7][9]正阳门工程详情[N].新闻报.1916-1-23.

[8]朱启钤.验收正阳门工程呈[A]//沈云龙.近代中国史料丛刊第23辑.台北:台湾文海出版社.1966:210.

[11]查验正阳门工程[N].益世报.1916-1-4.

[12]北京办理市政之經过[N].申报.1919-10-23.

[13]北京市政进行之近闻[N].时报.1916-1-10.

[14]请愿改题正阳门为共和门并开放及设自由钟呈词[N].新闻报.1913-3-24.

[15]史明正.走向近代化的北京城——城市建设与社会变革[M].北京:北京大学出版社.1995:91.

(作者系中央民族大学历史文化学院研究生)