论《徐邈音切研究》与《〈字林〉音注研究》的差异

——兼谈二者的创新与不足

2022-07-08赖逸平宋华强

赖逸平,宋华强

(1.复旦大学 中国语言文学系,上海 杨浦 200433;2.安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241003)

魏晋时期的音注主要针对《经典释文》中的引音,它们大多来自前代经师旧注和字书注音。虽然《经典释文》由于体例限制所收录的字并不多,所收录的文字多与经典文献有关,常用字注音较少,但是其所引之书,后代大多亡佚,故仍为较好的参照。此外,《集韵》《一切经音义》等亦会收录前代旧音,亦可作为材料。

这些引音以吕忱、郭璞、徐邈、刘昌宗、李轨的音注为多。其中李轨音注的数量稍少,现代主要研究成果有简启贤《李轨音注考》、吴萍《东晋李轨音切研究》;刘昌宗音注的主要成果有盘晓愚《〈经典释文〉刘昌宗反切韵类考》、《〈经典释文〉中刘昌宗反切声类考》、范新干《东晋刘昌宗音研究》;郭璞音注的主要成果有简启贤《郭璞音》、彭辉球《〈尔雅〉郭璞注的反切(上)》、《〈尔雅〉郭注的反切(下)》、蔡鸿《魏晋河洛音注研究》、萧黎明《郭璞音切与晋代声类》;吕忱《字林》音注的主要成果有简启贤《〈字林〉音注研究》;徐邈音切的主要成果有蒋希文《徐邈音切研究》。此外,日本学者坂井健一《魏晋南北朝字音研究》(1975)探讨了《经典释文》中引音的各家音系情况。

考虑到研究成果在学界的知名度、认可度以及研究对象的相似性、方法的典型性等因素,本文以蒋希文《徐邈音切研究》[1]和简启贤《〈字林〉音注研究》[2]两本专著为比较对象,研究二者的差异,讨论其创新与不足。

一、材料与方法

两本专著皆以《经典释文》引音为主要材料,选取材料范围存在较大差异。蒋希文(1999)将《经典释文》中徐邈音切全数辑录,共2154 条,其中有效音注1400 多条。简启贤(2003)则在《经典释文》所录《字林》音的基础上,增加了《一切经音义》(玄应、慧琳、希麟三种)《玉烛宝典》《文选注》《王二》《唐韵》《颜氏家训》《博雅音》及各类史书音义等36 种材料中所录《字林》音注,有效音注共745 个。

二书选取材料范围差异如此之大,主要因为所依托原材料的性质差异。“徐邈音切”属于经师音注,依附于经典,在《经典释文》诞生后,这些音注除保存在《经典释文》中的,皆逐渐亡佚;而《字林》为字书,不以经典为纲,许多材料皆有使用,且直至明初,仍有流传,故可选材料范围更大。

材料范围的差异可能导致研究方法的不同。由于音注材料不全,用传统的系联法可能无法将同类字归为一类。故蒋希文(1999)在系联的基础上提出“枚举归纳推理法”,即“考察该类事物的部分对象,从而就可作出有关该类事物的全部对象的结论”[1]6。用在徐邈音切中时,由于有些切语和其他切语不能系联,故只要这个切语与某个或某些切语有相同属性(以《切韵》音系为准,如同属《切韵》帮母或同属《切韵》的韵系),且无反例,则判断这几个切语虽不系联,实为同类。有赖于较为丰富的材料,简启贤(2003)则采用了“系统比较法”——将音注与某一较为确定系统进行比较,从而得出其类别。声母上,主要对比《切韵》音系,取《广韵》和《集韵》的反切同《字林》音注进行对比;韵母上,主要取上古音、魏晋音(以丁邦新《魏晋音韵研究》所分押韵韵部为准)、《广韵》音为比较对象,而将两汉音、《切韵》音、《集韵》音和吕静《韵集》音作为参考,并参考了魏晋时期齐鲁地区诗文用韵情况。

二、主要观点

蒋希文(1999)认为徐邈音切中反映出声母28 个,其中舌音和齿头音中尚有变体7 个,故共有35 声类;韵共有78 部;声调仍为平上去入四声,不过具体归字与《切韵》音系不同,可能是本身就与《切韵》音系分布不同(沿古读、反映六朝旧音),也可能是因意义不同而产生的异读。

简启贤(2003)认为吕忱音注中反映出声母37 个,并认为《字林》音注中没有复辅音的痕迹;韵共有37 部124 个韵母;声调仍为平上去入四声,但有一字多调现象,也有一些和《切韵》音系不同之处,可能是《字林》音系与通语音系发展不同步,也可能是反映魏晋齐鲁方言特征(简启贤认为《字林》音系带有魏晋齐鲁方言特征)。

二者的不同,有的源自材料本身的差异,有的则源自二位学者具体处理的差异。例如,材料本身的差异有:

端知关系上,徐邈音切中,舌上音知彻澄三母正处于分化中,其中三等已经有较强的分化迹象,但二等尚未从舌头音端透定三母中分出;而娘母始终未从泥母中分出,故蒋希文(1999)将知彻澄处理为端透定三母的音位变体,且无娘母痕迹。《字林》音注中,舌上音知彻澄娘四母和舌头音端透定泥四母的分化已较为明显,故简启贤(2003)将舌上音与舌头音分立为两组声母。

精庄关系上,徐邈音切中,正齿音庄组庄初崇生四母正处于分化中,其中三等基本完成分化,但二等正在分化中,故蒋希文(1999)将庄初崇生处理为齿头音精清从心四母的音位变体。《字林》音注中,精庄混注极少,故简启贤(2003)将齿头音精组与正齿音庄组分立为两组声母。

中古祭韵、真韵(质韵)、谆韵(术韵)、宵韵为重纽韵,但这几韵的重纽两类在《字林》音注中无法清楚显示,故简启贤(2003)未将这几韵的重纽分立开来;但在徐邈音切中,这几韵重纽分立明显,故蒋希文(1999)将重纽两类分立。

又如,具体处理的差异有:

《字林》音注和徐邈音切中,中古匣于二母皆鲜有混注。故简启贤(2003)将匣于二母分立;而蒋希文(1999)则站在音位角度,将中古匣于二母合并为徐邈“匣母”。

简启贤(2003)在构拟《字林》韵母系统时主要参考丁邦新(1975)的拟音[3],而丁邦新(1975)则基于李方桂的上古音系统[4]。依照李方桂的上古音系统,上古几乎无合口介音,合口介音为后期演变产生。故简启贤在处理《字林》音注时,如某韵部中,开合口分立不明显,便认定该韵部尚无合口介音;若分立较为明显,则认定该韵部中合口介音业已产生。而蒋希文(1999)则主要参考《切韵》音系,故其拟音中,合口韵母齐全。

简启贤(2003)在归纳《字林》音系时参考了魏晋时期用韵研究的成果,而蒋希文(1999)则仅依据《切韵》音系,故二家对部分韵部的构拟存在一定差异。蒋希文这一做法可能存在一定问题,详见下文讨论。

三、创新之处

这里主要评述蒋希文(1999)中的创新之处。简启贤(2003)中亦有不少创新之处,但蒋希文(1999)创新性或许更加突出,其创新之处主要是对二等介音和重纽的认识。

就二等介音而言,蒋希文(1999)发现徐邈音切中尚存[r-]介音的痕迹。

上古二等[r-]介音的提出,最早始于前苏联学者雅洪托夫。他在整理汉字谐声体系时发现中古来母字大都不拼二等,而二等字确有很多以来母为谐声,故提出上古二等可能有[l-]介音这一可能[5]。李方桂则用内部构拟,根据二等舌齿音为知组和庄组这类卷舌音的情况,提出二等介音应当是一种能促使卷舌化的音,并把这一介音定为[r-],其中中古知组在上古为端组声母[t]等配[r-]介音形式,庄组在上古为精组声母[ʦ]等配[r-]介音形式。[4]

蒋希文(1999)则另辟蹊径,从徐邈音切中找到了[r-]介音的痕迹。上节提到,中古精、庄二组在徐邈音切中存在混切现象,这类混切亦是解决二等介音问题的关键所在。

根据蒋希文的论述,徐邈音切中,庄组二等13 例,其中3 例以精组为反切上字(在2,仓),3 例精庄皆为反切上字(精组:在2,截;庄组:仕2,侧),6 例以庄组为反切上字(所4,侧,仕),1 例以来母为反切上字(吕),由于仍有精庄混切例,说明[r-]介音尚未消变。庄组三等24 例,其中仅2例以精组为反切上字(在2),其余22 例皆以庄组为反切上字(所9,侧6,初3,仕2,霜,争),但从反切下字看,有10 例以来母字为反切下字(留2,林2,吕,亮,良,录,例,猎),比例高达41%。其余14例中,有5 例的声符为来母“丽”字(灑釃纚攦躧),“这些字历史上都曾有过来母或相当于来母字的读音”[1]183,如加上这5 例,那么徐邈音切中,与来母相关的庄组三等字比例高达62.5%。以来母为反切下字,“这是以反切下字的声首来摩状还未消失的‘r’音值”[1]183。故蒋希文倾向于认为,徐邈音切中尚存[r-]介音的痕迹,但处于消变阶段。

就重纽而言,蒋希文(1999)发现,徐邈音切中重纽两类严格对立,且与上古音的对应亦十分清晰。

关于“重纽”这一问题,学术界研究较多,但主要集中在《切韵》音系的重纽的研究上。不过《切韵》时期的通语中,重纽已经产生了一定混并。如《颜氏家训·音辞》篇中便有“岐山当音为奇,江南皆呼为神祇之祇”[6]535的论述;部分字同时见于重纽两类之中,如宵韵溪母“趫”同时见于重纽三等“起嚣切”、重纽四等“去遥切”中。蒋希文在研究徐邈音切时,也对其中的重纽来源和反切用字进行了一定研究发现在徐邈音切中,重纽两类的上古来源绝不相同,如支韵重纽三等全部来自上古歌部,重纽四等全部来自上古支部,宵韵重纽三等全部来自上古“宵二”部,重纽四等全部来自上古“宵一”部[7]84。重纽两类反切下字,除个别来母可兼跨两类外,完全区隔。

这两大发现,在学术界产生了一定影响,张渭毅(2006)便参考蒋希文的研究,以徐邈音切的重纽代表魏晋宋时期重纽格局进行详细探讨[8]。

四、不足之处

二书的研究都非常深入,但或存少数疏漏。例如,对于蒋希文(1999)所用的“枚举归纳推理”,耿振生(2016)已经指出该方法是一种不完全归纳推理法,这种不完全归纳推理法只能得出可能性的结论,而非必然性的结论。这些结论还要进行进一步研究和验证,若一直没有反例,则可成立;若有反例,则必须推翻原有假设。而且徐邈音切中出现的一些混切情况,也是枚举归纳推理法无法解决的[9]46-49。

我们想进一步指出的是,蒋希文在研究徐邈音切时仅以《切韵》音系作为参照对象是不够严谨的。因为徐邈所属的东晋时期早于《切韵》成书年代两个多世纪,200 多年间,语音必然发生了变化,如果完全以《切韵》音系为参照对象,许多东晋时期的语音特征将无法展现。例如:

《切韵》音系中,中古东韵包括一等和三等,冬韵仅一等,钟韵仅三等,冬钟二韵可同用,而与东韵距离较远。蒋希文便根据《切韵》音系将徐邈音切中东韵一、三等归为一韵([uŋ][juŋ]),冬钟归为一韵([oŋ][joŋ])。但实质上,在魏晋时期,上古东部、冬部的格局还大体存在,即东韵一等和钟韵为一类,来自上古东部,东韵三等和冬韵为一类,来自上古冬部,这在诗文用韵中比较明显[7]。而《切韵》时期东冬钟的格局,在齐梁时期才基本形成。蒋希文忽略了同时期语音材料,故有所纰漏。

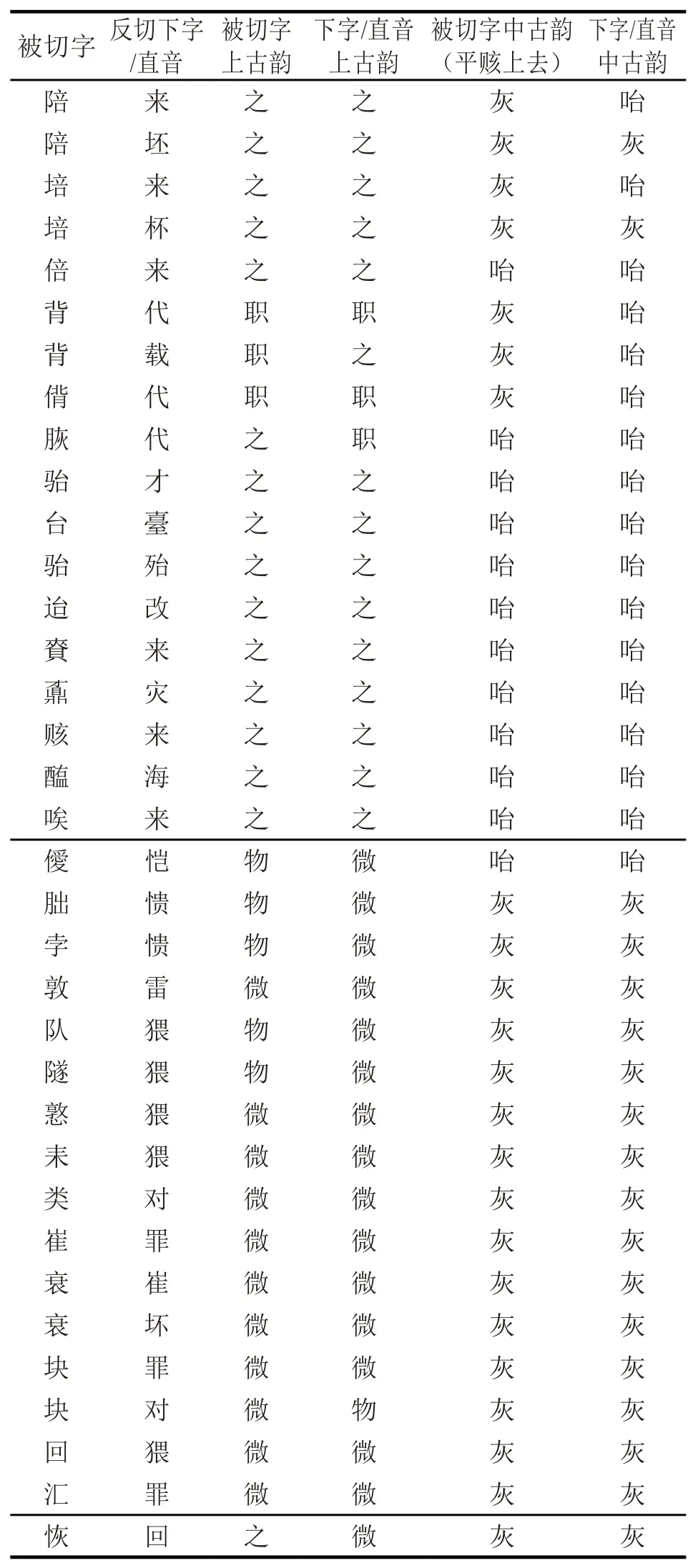

《切韵》音系中,中古咍韵为开口,灰韵为合口,二韵皆包括了上古之部与微部之字。蒋希文亦是按照《切韵》音系来处理咍灰二韵,又因为在徐邈音切中,中古咍灰二韵存在混切之处,故蒋希文将咍灰归为一韵([əi][uəi])。实际上,咍灰二韵在徐邈音切中仍基本保持上古之(职)部与微(物)部的分野。如下表所示:

表1 中古咍灰韵字在徐邈音切中的情况①

可见,除被切字“恢”上古为之部,而其反切下字“回”上古为微部外,其余反切中,被切字与反切下字(或直音字)上古韵部皆相同,即之(职)部字切之(职)部字,微(物)部字切微(物)部字。根据周祖谟(1996)对同时期用韵的研究,中古咍灰两韵中上古之(职)部来源者在东晋时期归入其“咍部”,上古微(物)部来源者在东晋时期归入其“皆部”,二部尚未合并[7],徐邈音切的格局亦与用韵基本一致。直到齐梁时期,“咍部”与“皆部”合并,中古咍灰二韵的格局才正式形成。蒋希文忽略了同时期押韵材料,故产生了错误之处。

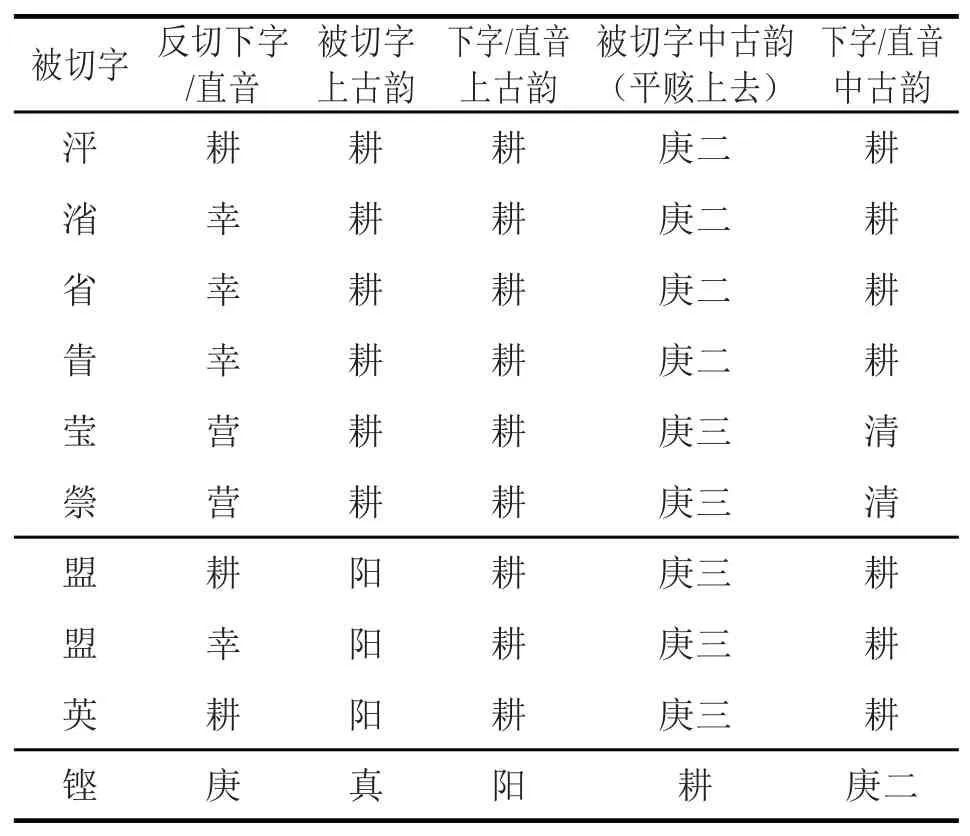

《切韵》音系中,庚韵包括二等与三等,耕韵仅二等,清韵仅三等,但中古庚韵与耕清二韵在徐邈音切中存在10 个混切,故蒋希文将庚韵二等与耕韵合并([(r)ɛŋ][(r)uɛŋ]),庚韵三等与清韵合并([jɛŋ][juɛŋ])。但实际上,大部分混切可能存在问题。如下表所示:

以上10 个“混切”中,“泙渻省眚莹禜”6 字无论被切字还是反切下字(或直音字)皆来自上古耕部,徐邈音切与上古韵部分野相同,当非混切,反而是在《切韵》音系中,这些被切字读音混入庚韵(主要来自上古阳部)之中。“盟平声盟上声英”3 字被切字来自上古阳部,而其切下字来自上古耕部,但这3 字有个共同点,即被切字为三等,切下字为二等,这种跨等反切较为特殊,可能有别的原因,而非简单的“混切”。只有“铿”字与其切下字“庚”字,无论上古与中古,其韵部皆不同,属于真正的“混切”。此外,岳利民(2014)[10]、李颖与杨军(2020)[11]亦指出蒋希文(1999)研究中的一些不足之处,此处不赘。

简启贤(2013)所用的“系统比较法”[12],即耿振生(2016)所说“音注类比法”,其重要前提是必须在同类现象出现比较多的时候才能下定论,当然如果外部旁证材料充足,就更为可靠[9]42-46。简启贤的研究中,特别是韵部的研究,参照材料较多,是比较可信的,但仍有一些地方,由于参照材料本身的局限,造成了一些疏漏。

在研究《字林》音注中,简启贤参照了丁邦新的魏晋用韵材料。但是押韵材料本身有一个问题,就是对于用韵较少的韵部来说,其用韵情况较难说清。中古咸摄字在魏晋时期便是这样,由于入韵少,各部分野难以说明,不同学者观点亦有差异,如丁邦新(1975)将其合为一部[3],而周祖谟(1996)则将一等谈韵独立为一部[13]。故在运用押韵材料旁证时,应该注意这一问题,不能完全被押韵牵着走。

简启贤(2003)中还有一处小疏漏:中古云母和以母在《字林》音注中有5 例混用:

䯚,于小|鷕,于水|鱊,于一|驈,于必|缳,于善

这5 个被切字皆为中古以母,而反切上字则皆为云母。简启贤因此认为,当时齐鲁方言已出现部分云以混同现象。但如果仔细观察,会发现,这5 个被切字分别属于脂、先、宵、质这四个重纽韵,且这5 字的谐声偏旁大多为牙喉音声母。中古重纽韵中,唇牙喉音分为两类,其中匣母三等在《切韵》音系中独立为云母(喻三),云母与中古以母(喻四)为声母对立,但格局类似重纽。云母来自喉音匣母三等,在喉音影母、晓母皆有重纽的情况下,匣母不会没有重纽。实质上这5 字在《字林》音系中实为匣母的重纽四等,只是这批字在《字林》时代之后由于与以母读音趋同,造成原匣母重纽四等与以母合并。郑张尚芳(2013)等亦发现这类现象,并明确指出,“这些喻四字本质上都是云母重纽四等字。”[14]88但由于简启贤(2003)在研究《字林》声母时主要对比《切韵》音系,故未能考虑到匣母(云母)存在重纽四等这一可能。

注释:

①蒋希文(1999)列出了各被切字、切下字(或直音字),以及这些字的中古韵。本表补充各字上古韵部。表2 亦同。

表2 中古庚耕清三韵字在徐邈音切中的混切情况