价值共创视角下体育非物质文化遗产与旅游资源融合研究

2022-07-08胡宏东张宇琪傅馨平

胡宏东, 邹 愿, 张宇琪, 傅馨平

(韩山师范学院, 广东 潮州 521041)

体育非物质文化遗产旅游是多主体参与的新兴体育产业,是优秀传统文化创造性转化、创新性发展现实之需,承载着多方的期望。政府、消费者、旅游企业和传承群体都在寻求其价值的最大化,因此,需要借助更具普适性的管理理论,为其管理模式的创新提供统一合理的理论分析框架,从多主体开展体育非物质文化遗产旅游路线规划设计、产品开发与管理模式创新,实现体育文化产业与企业、消费者、政府、传承人的创新协同发展。此外,梳理文献发现,目前国内学者涉及到体育非物质文化遗产旅游的研究还较少,仅有的少量产业融合和文旅融合研究也仅仅限于体育非遗项目保护与旅游资源的构建等。重点从企业与消费者、传承人和政府4方面与相关产业进行多主体价值共创,对体育非遗项目与旅游资源耦合进行综合评估,尤其是运用所构建的价值共创理论,对体育非物质文化遗产项目与旅游资源进行保护性共创开发研究不多。因此,在一定程度上充实和丰富了体育非物质文化遗产旅游的理论研究体系。

1 体育非物质文化遗产旅游相关概念的界定

1.1 体育非物质文化遗产旅游的定义

欧阳正宇认为非物质文化遗产旅游是指以非物质文化遗产作为旅游吸引物的旅游活动[1]。盛建国等认为旅游是体育旅游市场化的载体[2]。而体育非物质文化遗产旅游则是以体育类项目为主的非物质文化遗产项目,如武术、舞狮、舞龙、龙舟、英歌舞等这些参与性、体验性大、观赏性强的民族传统体育项目,其能够成为提升休闲旅游产品层次、丰富体育体验性旅游内容。体育非物质文化遗产旅游是非物质文化遗产旅游下位概念,它既有非遗的属于也有体育的功能,可见,体育非物质文化遗产旅游是集旅游产业、文化产业和体育产业为一体,涉猎有体育、文化和旅游的多维属性。即体育非物质文化遗产旅游包括了文化内在的深层结构、体育中介调节的中层结构和休闲旅游外在的表层结构,文化属性决定了体育非物质文化遗产旅游的具体形态的存在依据、发展原则和发展方向,体育属性决定了其自身内部结构、规定性和规律,旅游属性决定了其外部形态和基本的形式与途径。因此,通过以上论断,体育非物质文化遗产旅游是指以体育类项目为主的非物质文化遗产项目借助旅游资源规划和思路而开发精品体育旅游线路,以消费体验为主的旅游活动,包含了特定的传统文化、传统技艺、传统体育,是集文化旅游、体育旅游的一体化综合体。

1.2 体育非物质文化遗产旅游的类型

因体育非物质文化遗产是以体育类项目为主的非物质文化遗产项目,如武术、舞狮、舞龙、龙舟、英歌舞等这些参与性、体验性大、观赏性强的民族传统体育项目,所以体育非遗旅游的类型可以概括为参与体验型和观赏游憩型。

1.2.1 参与体验型

体育非物质文化遗产旅游是一种体验经济。游客亲身参与其中并体验是体育非物质文化遗产旅游主要特征,主要有竞技型和休闲型两种。竞技型集中于民族传统体育比赛类,民族传统体育运动会、民俗体育活动(如赛龙舟)等体育竞赛类,需游客亲临其中,共同参与,全真体验;休闲型以体育休闲运动为主的精品旅游路线,如特色休闲旅游区、主题体育公园和主题博物馆等,让游客在表演活动区、传承推介区、产品展销区、休闲体验区、娱乐消费区等不然旅游区域感受异域文化体验,重在游客的感官体验,同时也让体育非物质文化遗产项目与消费产品相结合,进行活态传承。

1.2.2 观赏游憩型

观赏与游览是游客在旅途的基本形式,在旅途中进行物质追求的同时进行精神追求与享受。体育非物质文化遗产项目的表演活动具备较强观赏性和游乐性,游客在旅途中观赏到具有乡土气息民族传统体育技艺表演,能够加深其对该地的印象并塑造回忆,如传统武术表演、舞龙舞狮表演、体育杂技表演等传统体育娱乐活动项目,对旅客有较强的吸引力,游客在边观赏与游览边消费的过程中从事体育旅游活动。诸如广东佛山重要旅游景点“祖庙”内设有独特岭南文化特色的体育非遗项目表演(舞醒狮和武术等)成为该景点游客重要旅游观赏场所,舞狮队向游客展示高难度动作并献上祝福,游客自愿捐赠报酬,随心原则,该项目也成为该景区主要创收来源。

1.3 体育非物质文化遗产旅游的属性

1.3.1 文化继承

体育非物质文化遗产是非物质文化遗产的下位概念,包含了非物质文化遗产的普遍规律,同时又独具民族传统体育特色。它是“产业、旅游、文化、体育”高度融聚的综合体,以传承传统文化为延续纽带,以文旅融合为发展动力,使文化根底与产业逻辑相互呼应。例如,广东揭阳国家级体育非遗项目“青狮”,为探索创新传承模式,深化文旅融合,传承人于2017年出资联合创办“揭阳青狮文化旅游景区”对青狮进行保护性开发,景区以青狮文化为载体,通过发展文创产品和消费旅游,把文化、游乐、食宿、观光等融为一体,以多种方式推动传统文化创造性转化和创新性发展,进而推进文化遗产保护与发展。可见,体育“非遗”项目与旅游资源的创新融合目的就是承继文化,旅游作为传承的重要实现途径,在满足游客需求的同时将体育非遗项目的文化内涵,永葆“动态”活力。因此,体育非物质文化遗产与旅游资源的创新融合必须回归文脉传承,进行原真性承继,以文化认同为桥梁,将文化印记、历史传承与体育竞技融入旅游产业的现代性功能。

1.3.2 产业耦合

体育非物质文化遗产与旅游耦合是在传统文化中探寻产业支柱,揽概了文化产业、旅游产业、体育产业,旨在促使体育非物质文化遗产资源有效转化为生产力。在当今激烈的市场竞争中,企业能够将体育非遗文化特质和旅游产业耦合在一起,开发出独具体育非遗文化特色的旅游产品(物质和非物质),一方面可以提升旅游企业在旅游市场中的核心竞争力,另一方面可以满足旅游者文化与精神的不同消费需求,推动传统体育文化创造性转化和创新性发展[3]。例如,体育非物质文化遗产项目产业耦合的典范——山东省潍坊风筝。潍坊风筝是国家级体育非物质文化遗产项目,每年举办国际风筝节,吸引了来自世界各地几十个国家和地区前来参赛,也吸引了许多外地的风筝商贩、风筝艺人和游客慕名而来。潍坊开创的 “风筝牵线、文体搭台、经贸唱戏”的创新模式,被全国各地推崇,大力促进了潍坊风筝文化产业的发展,也促进了以风筝文化旅游产业的高速发展,成为促进当地旅游经济发展的主要来源,大力带动了当地旅游经济的发展[4]。充分体现了体育非物质文化遗产旅游产业耦合共赢的特点。

1.3.3 主体多元

体育非物质文化遗产旅游主体多元包含了产业开发多元和学科背景多元。一是体现在它的开发不是单方参与,而是包含了多个市场行为主体的参与,涉到整个产业内部相关者的利益诉求和产业结构的复杂性,无论企业、传承人、消费者和政府等相关者都在寻求价值最大化。二是体现在体育非物质文化遗产旅游涵盖了体育、文化、经济、管理等多个学科交叉,学科体系庞大和复杂,需要打破不同学科、行业间的壁垒,对其进行学术研究和市场开发,促进协调发展。正因其具有主体多元特点,才有必要进行价值共创,提供新的旅游管理模式。诸如广东东莞市的体育非遗特色项目“龙舟月”。赛龙舟是东莞市成功申报的国家级非遗项目,因赛龙舟持续时间长达一个月,称“龙舟月”。在2020年东莞“龙舟月”中万江龙舟文化季,展示了一批龙舟主题照片,规划了一条具有龙舟特色的旅游线路,打造成网红打卡点,同时推出了以龙舟为特色的旅游文创手信。东莞“龙舟月”非遗活动涉及政府部门、民间团体、龙舟传承人、消费者等多主体参与。

1.4 体育非物质文化遗产旅游的构成

体育非物质文化遗产旅游范围广泛,层次众多,包含了物质和非物质两种形态。物质性的主要以产品类组成,包含旅游、文化教育、休闲娱乐、体育竞技表演类等,具体表现在基础设施、建筑、酒店、体育道具、文化景观等能够肉眼看得到的东西。从物质形式来看可以将体育非物质文化遗产旅游产品分为3个层次,即基础型产品、提高型产品和发展型产品(表1)。非物质性则以文化体验为主,需要亲身旅游参与体验而得出感受,它包含了历史空间故事、体育精神、文化意象、品牌形象和教化作用等,主要以旅游时听取体育非遗博物馆、武馆或相关文化馆工作人员介绍或以陈列方式了解历史、认识文化。

表1 体育非物质文化遗产旅游有形产品层次划分

1.5 体育非物质文化遗产旅游的开发

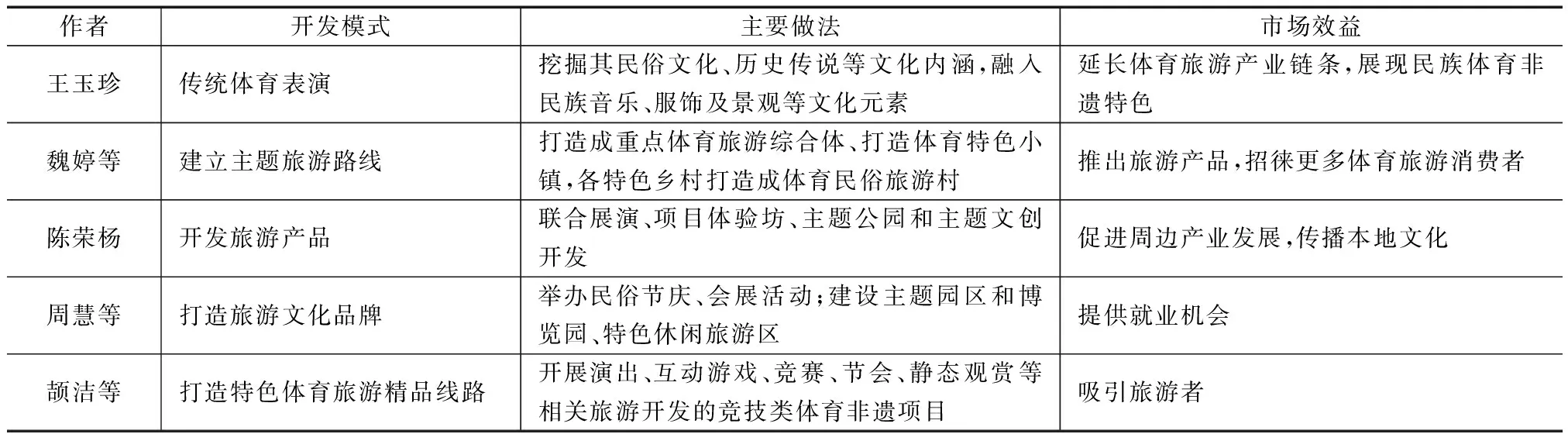

在旅游经济学中,判断旅游资源是否有开发价值基于三大标准:一是从需求的角度看,看是否值得利用,具有旅游价值,对旅游者产生强烈吸引力;二是从供给的角度看,旅游资源是旅游企业可以开发利用,并具有经济价值的资源;三是旅游资源的价值评价应包括经济效益、社会效益及环境效益3个方面[5]。体育非物质文化遗产正好符合以上3方面要求,具有较大旅游价值、开发价值和市场价值。一方面,旅游开发是进行保护性开发的重要手段。非物质文化遗产的保护是根基,传承是最终目的,进行旅游开发是对其保护的一种重要手段。体育非物质文化遗产旅游开发要在保护其原真性基础上进行开发和创新,同时满足游客的空间体验、休闲娱乐需求。另一方面,体育非物质文化遗产是一种重要的旅游资源,进行开发扩大了企业的市场范围和产业链。它涉及体育竞技与杂技、民间舞蹈和民俗3个门类[6],种类多样,资源丰富,主要以文化旅游景区、文创产品、民俗表演、旅游路线为开发主题,具有扩大体育旅游产业链条、招徕消费者、促进附件产业发展、提供就业机会等市场效益。具体开发模式和主要做法见表2。

表2 相关体育非物质文化遗产旅游开发模式、主要做法及市场效益

2 体育非物质文化遗产旅游价值共创的本质及意义

2.1 价值共创理论内涵

价值共创思想可追溯到19世纪的服务经济学的文献,一些碎片化论述暗含有服务结果和价值创造由生产者和消费者共同决定的思想[7]。20世纪60年代,经济学“消费者生产理论”突破了服务经济领域局限,渐见阐述了消费者的价值创造作用[8]。价值共创可以被定义为消费者和企业共同创造服务生产和交付[9]。狭义的价值共创指企业与消费者在直接互动过程中的使用价值共创[10]。广义包括了消费者与企业在产品/服务设计、生产和消费全过程中的价值创造、互动与合作[11]。消费者对共同创造价值的感知主要体现在3个方面,即参与性、个性化和依赖性[12]。目前在学界价值共创理论主要有两种核心观点:一种是由Prahalad和Ramaswamy提出的基于消费者体验的观点[13];另一种是由Vargo和Lusch提出的服务主导逻辑的观点[14]。Gronroos在基于前者基础上进一步提出价值共创理论模型,认为实现价值共创的重要推手需要企业或价值推动者向消费者公开提供产品、服务、信息渠道和潜在风险等资源,而价值共创的基础条件是消费者和企业保持信息互动,消费者投入自己在该领域的相关资源和能力,最终实现与企业共同创造价值[15]。价值共创理论揭示了传统要素驱动型单一价值创造模式的弊端和劣势(表3[16]),对审视体育非物质旅游体验创新和服务建设有重要的启迪。

表3 传统价值创造观与价值共创观的比较[16]

2.2 体育非物质文化遗产旅游价值共创的本质

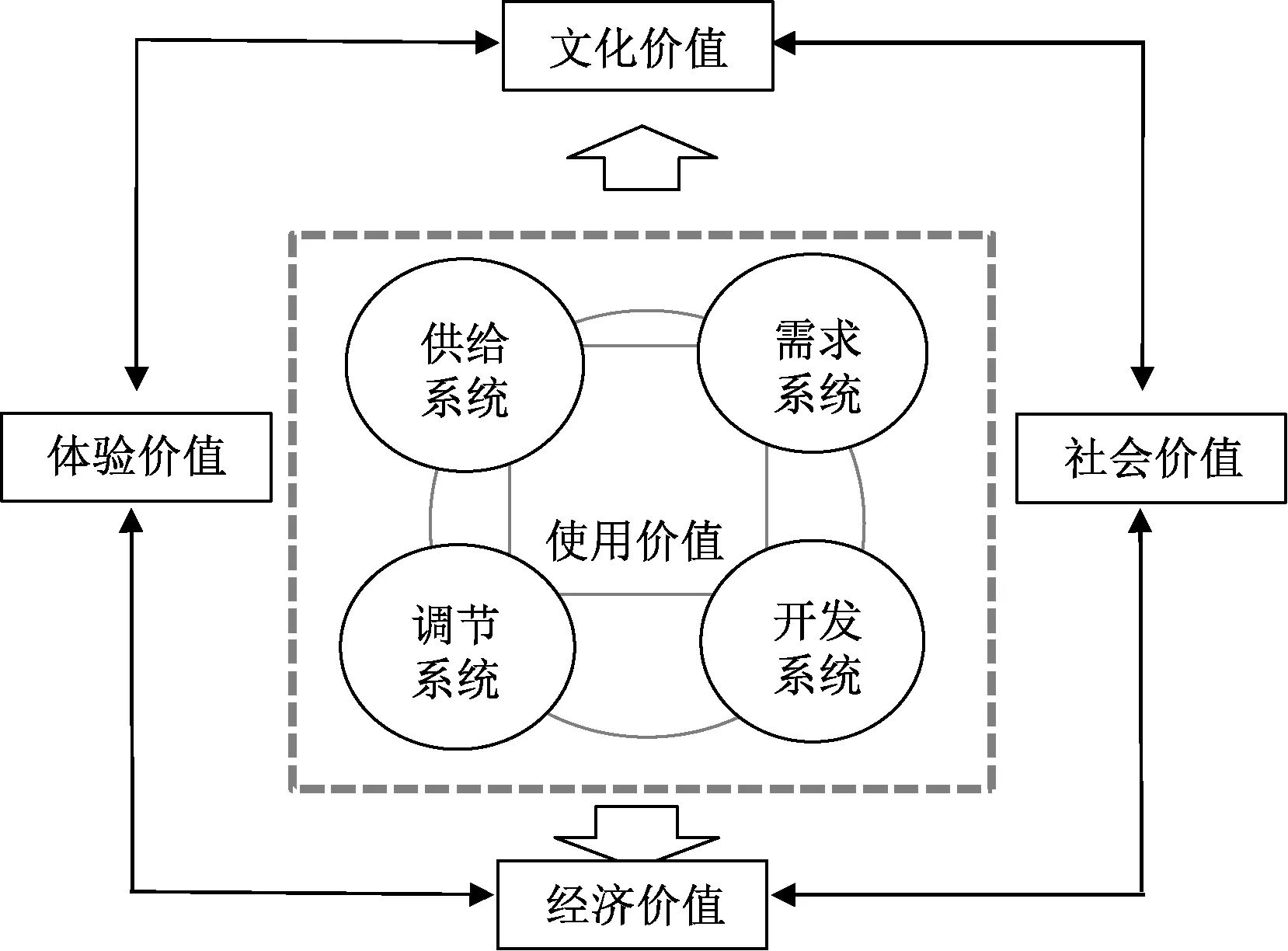

体育非物质文化遗产旅游属性是体育旅游,在本质上是旅游的子概念,因此,有关旅游的创新成果和方法可借鉴到体育非物质文化遗产旅游研究中。价值共创理论从本质上颠覆了传统的观点,并指出消费者与组织主动共创和再创价值[17]。将其运用到体育非物质文化遗产旅游方面则可表达为:通过利用体育非物质文化遗产旅游资源,使游客主动与旅游企业、传承人和政府主动共同创造和再创价值,提升旅游体验质量。体育非物质文化遗产旅游涵盖了多个层次的消费体验和不同的市场行为参与,包含了需求、供给、调节、支持的各个内生循环系统(图1)。作为一种体验经济,体育非物质文化遗产旅游核心本质是实现体育非物质文化遗产旅游服务的使用价值,避免企业方垄断旅游市场和单方进行市场开发。按照服务主导逻辑,要充分考虑经济、社会、文化、环境的相互关系和协调发展,通过价值共创活动连接各个市场主体来实现其使用价值[18]。

图1 体育非物质文化遗产旅游内生循环系统

2.3 体育非物质文化遗产旅游价值共创的意义

体育非物质文化遗产旅游是多主体参与的一种多维旅游,政府、消费者、旅游企业和传承群体都在寻求其价值的最大化,因此,需要借助更具普适性的管理理论,为创新其管理模式提供合理的理论分析框架。价值共创理论强调消费者和企业互动的关键作用,核心要素是价值体验。目前,还没有相关学者将该理论运用到非物质文化遗产旅游中,从非遗旅游的角度探讨消费者参与价值共创的内在作用机理。价值共创理论运用到非遗旅游资源的意义在于提高消费者的旅游消费体验质量,提高旅游产品质量和服务效率,提高体育非物质文化遗产传承生命活力,提高旅游经济发展的核心竞争力。因此,如何提升体育非物质文化遗产旅游的价值体验并提高产品质量和服务效率,吸引消费者(旅游者)主动参与谋划价值共创,已经成为其旅游产品(包含旅游路线规划、文旅文创产品设计、营销宣传服务质量等)创新与管理模式创新的新挑战。

3 价值共创视角下的体育非物质文化遗产旅游管理模式创新

体育非物质文化遗产旅游是一种体验经济,以消费者为主导的现代服务认知逻辑对体育非物质文化遗产旅游服务提出了新的挑战。从政府与企业、传承人与企业、消费者与企业的关系来看,体育非物质文化遗产旅游内在的实质是共同实现旅游服务的使用价值,途径是实现旅游企业、消费者和传承人等多主体共同开展价值共创,关键是对其管理模式进行创新。根据Prahalad和Ramaswamy提出的DART模型(图2),可以为体育非物质文化遗产旅游在政府、企业、游客、传承人间的价值共创管理模式进行创新。

图2 体育非物质文化遗产旅游管理模式的DART模型

3.1 “消费者与企业” 层面

在消费者与企业层面,目的是让消费者(游客)参与到文化产品设计、旅游管理、品牌营销与服务过程之中。首先,企业应建立平等互动的对话公共平台,保持双方信息互换和交流,逐步建成平等开放的对话交流机制,确保“消企互动”关键作用,使互动对话平台在价值共创的全过程中起到桥梁中介的作用;其次,应开发多元化信息获取渠道,借助网络媒体新技术,对标公开宣传信息,运用虚拟技术,通过可视化和可听化的处理,供消费者提前体验产品,让消费者容易获取体育非物质文化遗产旅游产品和服务信息。而不是紧靠少量的广告被动地获取旅游信息,且经常性地获得信息不吻合和产品效用值低于期望值现象。另外,应创建共同承担的风险管理机制,企业和应向消费者公开告知项目合作存在的各种风险和隐患,并讨论共同承担和应对风险的预案,界定责任范围。由于体育非物质文化遗产旅游体验包含了很多不确定因素,只要涉及到体育竞技项目就有安全隐患存在,例如体验划龙舟,在江里或河里就会产生不确定因素,再如舞狮梅花高桩和竿上飞狮等难度动作,具有较大的危险性。这些存在的危险性企业无法参与到具体过程中进行干预,但这些风险往往会威胁消费者的生命安全。这时就需要消费者在价值共创过程中起到作用,共同督促遵守参与体验规则和制度,降低风险。最后,要打造透明化的信息平台。信息透明公开有利于消费者明朗、清晰地了解体育非物质文化遗产旅游在合作运营过程中的所有利弊信息,是消费者参与价值共创的重要前提。企业公开经营信息,有利于准备投资的消费者,同时增进正在共创消费者对企业了解,提高忠诚度和信赖度。

3.2 “政府与企业” 层面

由图2模型可知,“政企价值共创”管理DART模型包含了政企平等对话、服务渠道、运作流程的透明化和共同评估经营风险。具体如下:政府与旅游企业建立平等沟通对话机制,了解企业刚需和存在困境,大力为企业提供优惠政策扶持和人、财、物等方面支持。企业在与政府平等对话时可获得各类有益关键信息,并充分利用有益信息和政策,有力推动企业升级和产品创新;其次,“政企价值共创”时政府要为企业和游客提供快捷的服务渠道或者绿色通道,简化办事流程,提高办事效率;另外,政府在招商引资和招投标等公共事务时,要确保运作流程的公开化和透明化,杜绝各种不公平和不公正现象;最后,政府应与企业及时评估、沟通经营存在风险,并共同研究提供风险应对措施。

3.3 “传承人与企业”层面

“传承人与企业” 层面价值共创是一种管理模式的创新,体育非遗传承人掌握体育非遗项目传统技艺,但欠缺企业管理经验和市场运营手段,而企业方具备市场运作的丰富经验但缺少体育非遗项目核心技术,二者共创,将体育非物质文化遗产旅游发展推向新的高度,有效推动了体育非物质文化遗产旅游产业整体提升。利用DART模型开展分析:传承人与企业通过平等沟通对话,了解企业技艺需求和市场经营模式,企业了解传承人技艺优势和项目特色,双方通过对话相互提供各自优势和特长,获取各自需要信息,推动 “传企” 深度融合。更重要的是,双方要有充分的知情权和信息透明性,以诚相待,彼此信任,信息共享,共同商讨风险和规避措施。二者共创虽前景可观,但风险依然存在,传承人顾虑体育项目特殊性和难以控制的不确定因素,企业方担忧管理风险技术风险。因此,传承人与企业要严格遵守履约,杜绝违法、违纪以及伤害体育非物质文化遗产旅游产业良性发展的行为,企业不能剥夺传承人的技术、精力和智慧。

4 结论

体育非物质文化遗产与旅游资源创新融合是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要手段。体育非物质文化遗产旅游是一种经济形态,将价值共创理论运用到体育非物质文化遗产旅游就是传统管理模式向现代管理模式的创新,改变了企业单边传统封闭的垄断局面。在梳理界定了体育非物质文化遗产旅游的定义、类型、属性和构成的基础上将价值共创理论运用到体育非物质文化遗产旅游,创新管理模式,对推动非物质文化遗产与旅游资源整合、活化和利用有着重要意义;提出的观点具有普适性,价值共创内在作用机理可以运用到整个非物质文化遗产旅游系统,对加强体育非物质文化遗产抢救、保护和承继具有创新之处,对提高旅游市场效率、质量和需求具有现实作用。