地震灾区植被综合生态质量变化特征及与气候因子的关系

--以5·12汶川地震灾区为例

2022-07-08王博为

王博为 , 苑 跃 , 杨 杰

(四川省气象灾害防御技术中心,成都 610072)

引言

中国地处环太平洋地震带与地中海-喜马拉雅地震带之间,印度洋板块向亚欧板块俯冲不仅造成青藏高原的隆起,还导致板块滑动与断裂,2008年5·12汶川地震即为龙门山断裂带活动的结果,是新中国成立以来涉及范围最广、破坏性最强、救灾难度最大的一次地震灾害[1]。灾后的重建与恢复是一个极其漫长的过程,地震植被恢复研究也因此受到国内外学者的广泛关注。Yang等[2]基于SPOT数据预测地震受损植被恢复情况,发现植被恢复有滞后期。李京忠等[3]利用植被覆盖度,探究了植被恢复与河流距离、坡度之间的关系。郭长宝等[4]在长时间序列分析的基础上,发现地质构造、植被类型、人类活动对植被恢复有一定的影响,植被覆盖度随着灾害分布密度的变化而变化。洪艳等[5]发现人类的生产生活可能对植被恢复产生较大干扰。汶川地震发生至今,对灾区的影响并未消失,诸多学者在震后灾区植被恢复方面开展了一系列有意义的工作,但地震灾区生态质量的研究成果相对偏少,尤其是灾前、灾后对区域生态质量的连贯性分析鲜见报道。针对这一薄弱点,本文结合卫星遥感数据和气象观测资料,分析2000~2019年汶川地震重灾区植被综合生态质量及其恢复率,并结合气候因子探讨该地区植被恢复的时空差异,以期科学准确地了解地震灾区植被综合生态质量的时空演变,为该区域的生态安全管理和保护提供科学依据。

1 研究区概况与数据方法

1.1 研究区背景

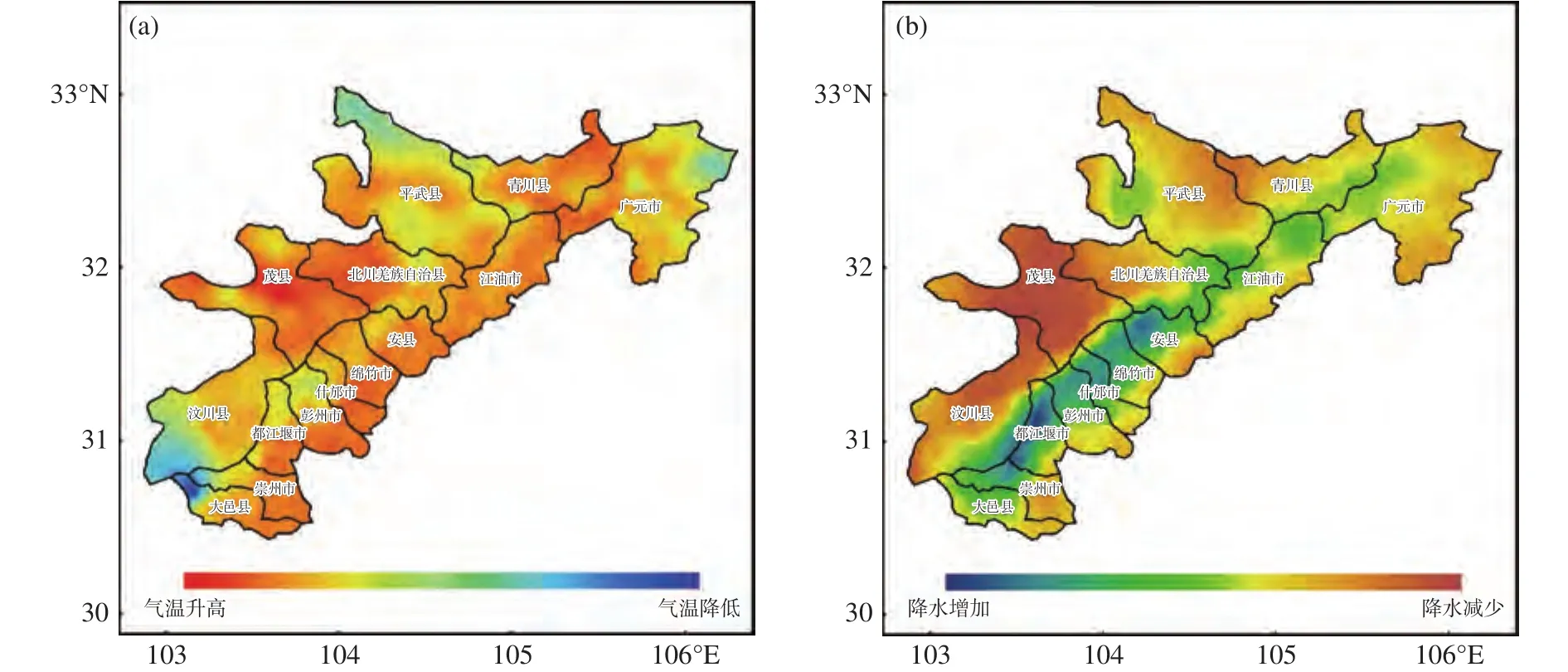

研究区为汶川地震重灾区,区域内包含14个县市,面积约3.52×104km2,震中位于四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县映秀镇(31.0°N、103.4°E)。汶川地震重灾区位于青藏高原前缘与四川盆地交界处,是在巴颜喀拉-松潘印支期地槽褶皱带基础上发展起来的[6],区内属于高山峡谷地貌,地势起伏大,高山峡谷纵横交错,加之亚热带湿润季风气候和暖湿带大陆性半干旱季风气候交汇于此,降水较多且易形成暴雨,地层结构较为疏松,为地震及其次生灾害创造有利环境,山地生态系统较为脆弱(图1)。2000~2019年,研究区气温从东南向西北逐渐降低,年均温为14.39℃(图2a);研究区降水受地形影响,高值区集中在西南-东北走向,年均降水量为903.41 mm(图2b)。

图1 研究区地理空间位置示意

图2 研究区多年平均气温(a)和降水(b)空间分布

1.2 研究数据

研究所用数据包括卫星遥感数据、气象数据以及其他辅助数据。卫星遥感数据来源于美国地质调查局(http://www.usgs.gov/),主要是 2000~2019 年研究区归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)数据(MYD13Q1,空间分辨率为 250 m,时间分辨率为16 d)和植被净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)数据(MYD17A2H,空间分辨率为250 m,时间分辨率为16 d),通过波段提取、投影转换、质量控制、单位转化和矢量裁剪等预处理后,利用最大值合成法(Maximum Value Composite,MVC)合成NDVI月数据,利用平均值法得到NDVI年数据,空间累加统计法合成NPP年数据,最终构建了2000~2019年生态质量数据集。另外,将2000~2019年研究区内国家及区域气象站月气温、降水数据整合为年数据,空间插值为分辨率250 m格点数据,作为研究区气象背景资料。其余辅助数据包括研究区数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)数据、地貌数据、土地利用类型数据[7-8]和道路图等。

1.3 研究方法

1.3.1 植被综合生态质量指数

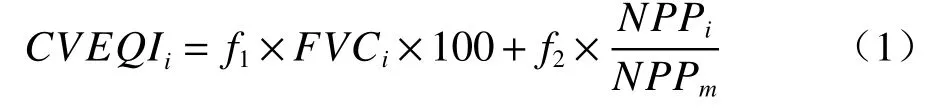

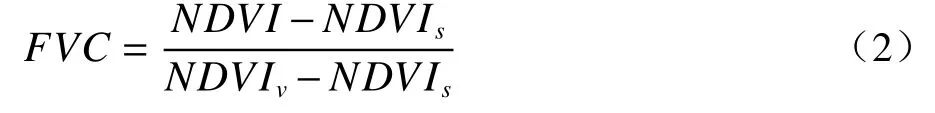

基于植被净初级生产力(NPP)和植被覆盖度(Fractional Vegetation Cover,FVC)最大值,计算得到反映该时段的植被综合生态质量指数(Comprehensive Vegetable Ecological Quality Index,CVEQI)[9],具体公式如下:

式中:CVEQIi为 第i年植被综合生态质量指数;f1为植被覆盖度权重系数(根据区域及其植被类型进行调整,本文取0.5);FVCi为第i年植被覆盖度最大值;f2为植被净初级生产力权重系数;NPPi为第i年植被净初级生产力;NPPm为第1年至第n年同时段陆地植被净初级生产力最大值,即当地最好气象条件下该时段的植被净初级生产力;f1和f2之和约定为1。其中,FVC利用NDVI计算得到,具体公式如下:

式中:NDVIs对 应像元为纯土壤时的NDVI;NDVIv对应像元为全植被覆盖下的NDVI;利用NDVI月值得到FVC月值,其最大值即为FVCi。

1.3.2 植被综合生态质量恢复率

植被综合生态质量恢复率(Comprehensive Vegetable Ecological Quality Recovery Rate,CVEQRR)可以定义为生态质量受损后恢复的速率,是根据植被综合生态质量受损前后变化差异来评估和监测植被恢复情况的参数,类似方法在地震灾后植被恢复评估中有较多应用[10-15],计算公式如下:

式中:CVEQI0为震前(2007年)植被综合生态质量指数;CVEQI1为震后植被综合生态质量指数最低值;CVEQIn为震后第n年植被综合生态质量指数。根据该式计算研究区植被综合生态质量恢复率情况,并对植被综合生态质量恢复率进行分级统计,分级标准参考Lin等研究成果[11]分为6级(表1)。

表1 植被综合生态质量恢复率分级类型(%)

1.3.3 植被综合生态质量变化率

应用一元线性回归法对植被综合生态质量、气候要素的年际波动规律进行分析,其斜率可以反映出像元的变化率,计算公式如下:

式中:k表示斜率,k<0表示减少,反之增加;n表示样本年数,xi表示第i年的变量值。

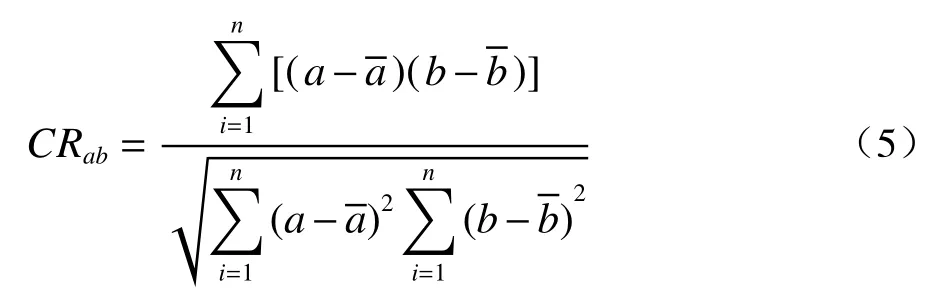

1.3.4 空间相关性分析

运用像元尺度的相关系数和偏相关系数,对植被综合生态质量、气候要素的相关性进行时空分析,并通过T检验方法对相关系数进行显著性检验(P<0.05)。相关系数和偏相关系数的计算公式如下:

式中:CRab表示两个变量之间的相关关系,a、b为第i年的变量值,为分别为各变量的多年平均值,n为样本数。

式中:CRab、CRac、CRbc分别表示变量之间的相关系数;PCab,c表示在变量固定后,其他两个变量之间的偏相关系数。

2 结果分析

2.1 陆地植被生态质量评价

2.1.1 时间变化

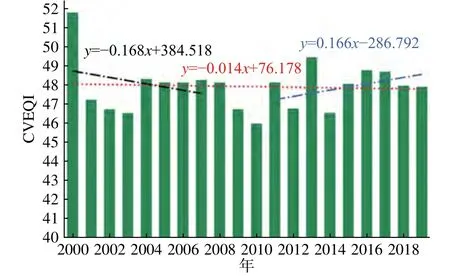

如图3所示,2008年5·12汶川地震以前,研究区CVEQI呈波动下降趋势,速率为-0.16/a;震后2010年,研究区 CVEQI达到最低;2011~2019 年 CVEQI波浪式逐步上升,研究区植被综合生态质量略有改善,说明地震对生态环境的损坏并未在2008年即时体现,由于余震以及地震次生地质灾害对植被的影响,最大程度的损坏一直滞后到2010年才有所体现。而2000~2019年研究区生态质量整体趋于改善,表明植被综合生态质量整体向好的方向发展。

图3 2000~2019年研究区植被综合生态质量年际变化

2.1.2 空间变化

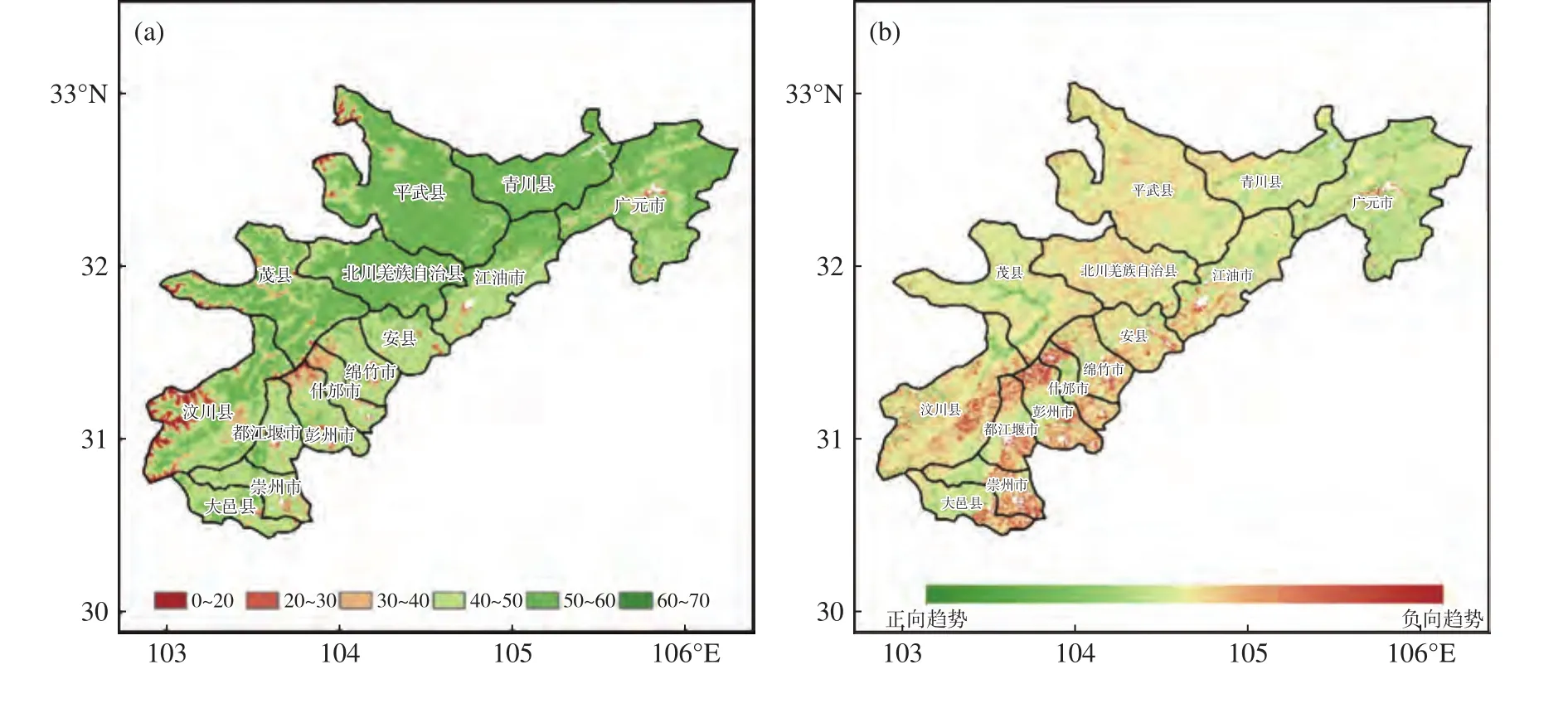

2000~2019 年,研究区CVEQI多年均值为47.93,整体上由西南向东北呈对角线式递增的趋势(图4a)。CVEQI低值区主要分布于平武县西北角、茂县西部、汶川县西部和龙门山中段东侧;高值区主要分布在研究区中北部。

从变化趋势(图4b)来看,除东北部的广元市和青川县CVEQI趋向于正向变化,汶川县、龙门山中段东侧海拔超过2500 m的地区和盆周丘陵地带CVEQI均为明显的负向变化。从气候分析结果(图略)来看,以龙门山为界,2000~2019年山脉东侧气候偏向冷湿化,较低的温度、过湿的土壤以及较少的太阳辐射不利于该地区CVEQI的改善,而山脉西侧降水减少、温度降低也限制了植被的生长发育与恢复。在温度升高、降水减少以及人类活动等因素的耦合作用下,盆周地区生态质量逐渐恶化。

图4 2000~2019年研究区植被综合生态质量空间分布(a)及变化趋势(b)

根据时间变化特征,将研究时段分为震前(2000~2007年)和震后恢复(2011~2019年)共两个阶段。

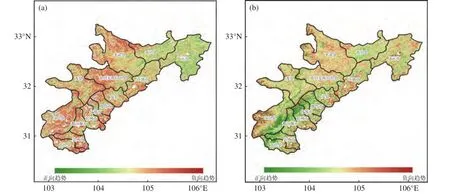

震前阶段(2000~2007年),研究区植被综合生态质量以负向变化为主,尤其是水土流失敏感区、水源涵养极重要区和生物多样性保护重要区植被综合生态质量明显变差(图5a)。震前重灾区气候受到全球变暖的影响,温度明显升高,降水急剧减少,并且对生态保护缺乏人为干预,是生态环境恶化的主要原因。

震后恢复阶段(2011~2019年),研究区生态质量有明显改善,尤其是龙门山一带生态质量提升显著(图5b)。地震造成的裂缝释放出地球内部的热量和地下水汽,导致地表蒸散加大,降水增加,进而促进了生态质量的恢复。

5.试做填空。听力材料播放完后,学生要进行归纳总结,判断是否听懂并明白大概意思,在明白的基础上,作相关方面的练习,以修正学生的听力,提升他们对学习材料的理解。

图5 研究区植被综合生态质量变化趋势(a.震前阶段,b.震后恢复阶段)

2.2 陆地植被生态质量恢复率

2.2.1 研究区整体植被综合生态质量恢复率

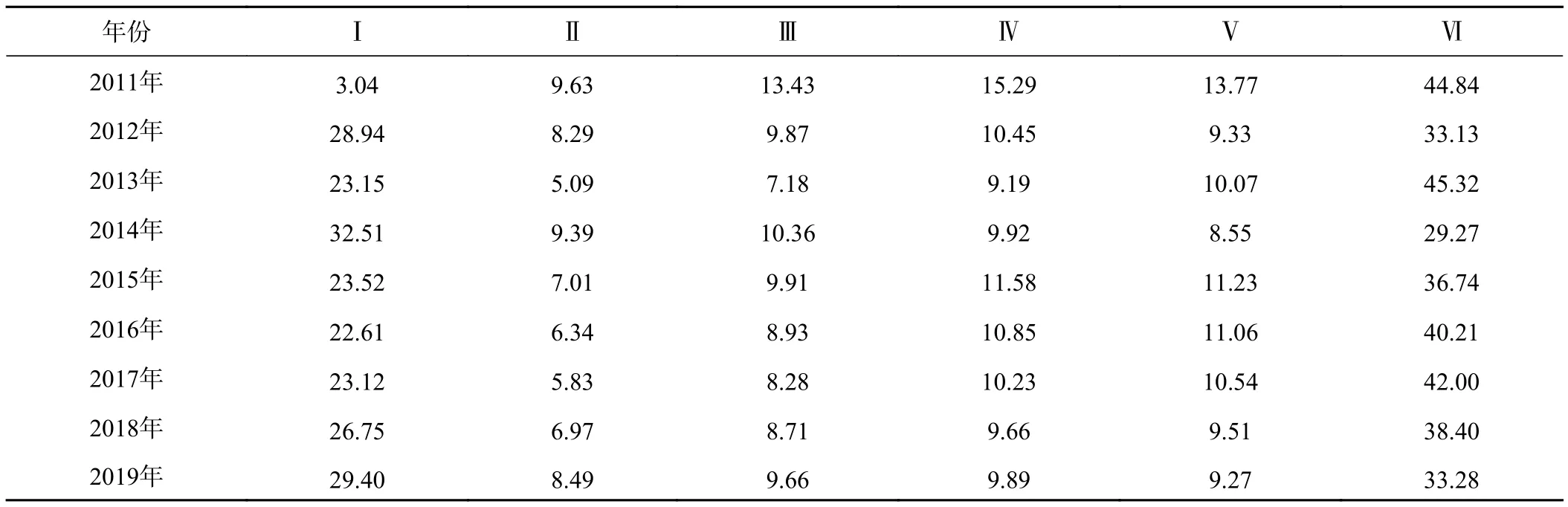

统计研究区覆盖度恢复率(表2)可知,截止2019年,仍有66.72%地区植被综合生态质量未得到完全恢复,其中29.40%受损地区恢复率在25%以下。

表2 研究区植被综合生态质量恢复率占比(%)

从空间分布特征(图6)来看,CVEQRR等级为I及以下的区域分布较为破碎。研究区中北部平武县、北川县植被综合生态质量未恢复面积较大,该区域海拔差异明显,山地坡度较大,发生地震次生灾害的频率较高,影响植被的生长恢复。盆周地区人口密度大,城镇和农业用地比例较高,植被综合生态恢复率受到较大的人类活动影响。结合趋势变化(图略)来看,龙门山中段至南段东侧生态质量恢复较好,但仍未恢复至灾前最佳水平。

图6 2011~2019年研究区植被综合生态质量指数恢复率空间分布

2.2.2 不同地貌类型陆地植被综合生态质量指数及其恢复率

将研究区地貌形态类型分为低海拔(海拔高度<1000 m)、中海拔(海拔高度1000~3500 m)、高海拔(海拔高度3500~5000 m)和极高海拔(海拔高度>5000 m)。根据不同地貌类型的分析结果(表3)可知,中海拔地区CVEQI最高,而中海拔以上的海拔高度与CVEQI呈负相关关系。针对植被生态质量恢复率分析,不同地貌类型的植被综合生态质量均有所恢复,高海拔地区植被综合生态质量恢复情况最佳,但是仍未恢复至震前最佳水平,中海拔地区的植被综合生态质量仍未恢复。根据CVEQRR分析结果,中海拔地区植被综合生态质量恢复速度较慢,高海拔地区恢复速度较快。在2000~2019年,低海拔和高海拔地区CVEQI最低值已在震前出现,极高海拔地区CVEQI最低值出现在震后2012年,中海拔地区CVEQI最低值出现在2010年。上文分析发现,研究区生态环境最大程度的损坏一直滞后到2010年才有所体现,可见地震对中海拔地区植被综合生态质量损伤较大,对高海拔地区植被综合生态质量有一定的损伤。

表3 不同地貌类型植被综合生态质量及其恢复率

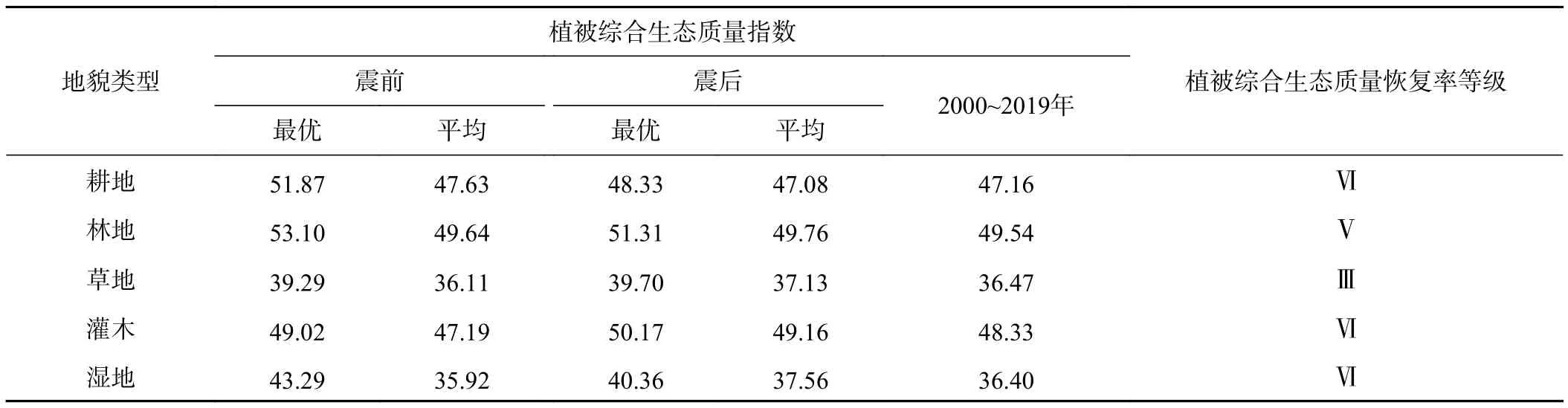

2.2.3 不同植被类型陆地植被合生态质量指数及其恢复率

从不同植被的分析结果(表4)发现,林地的植被综合生态质量最高,其次是灌木和耕地,草地和湿地的植被综合生态质量较低。分析植被综合生态质量恢复率可知,不同植被类型的植被综合生态质量的恢复情况都较好;草地、灌木的植被综合生态质量恢复情况最佳,已恢复至最佳水平;林地、湿地的植被综合生态质量恢复情况也较好,但是仍未恢复至震前最佳水平。分析不同植被恢复速度可知,林地、灌木的植被综合生态质量恢复速度最快。在2000~2019年,草地和灌木CVEQI最低值已在震前出现,耕地、林地和湿地CVEQI最低值出现在2010年。因此,地震对耕地、林地和湿地的植被综合生态质量损伤较大,但无法判定地震对草地、灌木的植被综合生态质量是否有影响。

表4 不同植被类型植被综合生态质量及其恢复率

2.3 气候因子以及空间相关性分析

2.3.1 气候因子变化趋势

2000~2019 年研究区气温变化趋势的空间差异较小,除汶川县南部、大邑县西部、平武县北部和广元市东北部气温呈微弱降低趋势以外,其余大部地区气温是呈增加趋势(图7a)。2000~2019年研究区降水变化趋势的空间差异较大,龙门山东侧地形变化剧烈区是一个明显的降水增加带(图7b)。以龙门山为界,震中(31.0°N、103.4°E)西北侧是明显的干热河谷地带,该地区温度升高,降水减少,水分加剧蒸发,这种气候条件不利于植被综合生态质量的恢复。彭州市北部和什邡市西北部是盆周农区,人类活动以及城市发展也是造成局部地区生态质量恢复速率缓慢的因素之一。

图7 研究区气候因子变化趋势空间分布(a.气温,b.降水)

2.3.2 空间相关性与偏相关分析

分析CVEQRR与年均气温、降水相关性(图8a、b)可知,CVEQRR与气温呈正相关的区域占比为47.45%(4.93%呈显著正相关),气温升高对龙门山脉东侧低海拔地区植被综合生态质量恢复有抑制作用,但有利于海拔1000~2500 m地区植被综合生态质量的恢复。CVEQRR与降水呈正相关的区域占比为61.37%(14.89%呈显著正相关),降水增加有利于研究区低海拔地区植被综合生态质量的恢复,但是对于降水本身较多的盆周地区和海拔较高的研究区西部边缘地区,降水增加反而抑制了植被生长和恢复。

分析CVEQRR与气温、降水之间偏相关性(图8c、d)可知,CVEQRR与气温、降水呈正相关的区域面积占比分别为46.61%(2.37%呈显著正相关)、61.43%(6.64%呈显著正相关),进一步证明气温升高对低海拔地区植被生长的抑制作用,降水增加对低、中海拔地区植被生长的促进作用。在CVEQRR>0地区,CVEQRR均表现出与降水更强的相关性,说明一定温度下,降水增多可以促进植被生长,植被综合生态质量更易得到改善,这一点在震中附近表现得较为明显。当CVEQRR介于0~100时,随着CVEQRR的升高,降水与CVEQRR的相关和偏相关系数也升高,表明在生态恢复阶段,降水比气温更能促进生态质量的恢复。

图8 2011~2019年研究区CVEQRR与气温(左)、降水(右)相关分析(a、b.相关,c、d.偏相关)

3 结论

本文采用MODIS卫星遥感数据,研究了2000~2019年汶川地震重灾区植被综合生态质量指数及其恢复率,并结合气候因子探讨该地区植被恢复的时空差异情况,得到如下主要结论:

(1)2000~2019 年,研究区CVEQI在空间上呈现对角式(东北至西南)减少,东北方向生态质量区域改善,震中龙门山中段至南段和盆周低山地区生态质量受到地震、气候变化等多因子的耦合影响,生态质量呈现恶化趋势。2008年地震以前,研究区CVEQI呈波动下降趋势,倾向率为-0.16/a。生态环境受到地震损坏的最大程度滞后到2010年才有所体现。震后恢复阶段(2011~2019年),研究区生态质量有明显的改善,龙门山一带的生态质量有明显的提升。

(2)从空间分布特征看,CVEQRR等级为I及以下的区域分布较为破碎,研究区中北部平武县、北川县生态质量未恢复面积较大。结合趋势变化结果,龙门山中段至南段东侧生态质量已得到恢复,但并未恢复至灾前最佳水平。

(3)从不同地貌类型看,低海拔和高海拔地区生态质量恢复情况最佳,但是仍未恢复至震前最佳水平,中海拔地区生态质量仍未恢复至震前平均水平。地震对中海拔地区植被综合生态质量损伤较大,对高海拔地区植被综合生态质量有一定的损伤。

(4)从不同植被类型看,草地、灌木的植被综合生态质量恢复情况最佳,其次是林地、湿地,但是均未恢复至震前最佳水平。地震对耕地、林地和湿地的植被综合生态质量损伤最大,但无法判定地震对草地、灌木的植被综合生态质量是否有影响。

(5)2000~2019年研究区气温变化趋势空间差异较小,大部分地区气温呈增加趋势。而降水变化趋势的空间差异较大,龙门山东侧地形变化较为剧烈的地区是一个明显的降水增加带。气象因素对不同程度的植被综合生态质量恢复率的影响存在一定差异,气温升高对震中地区、低海拔地区植被生长有抑制作用,降水增加对中海拔地区植被生长有促进作用。降水比气温更能促进生态质量的恢复。

(致 谢:感谢全国地理信息资源目录服务系统、美国LAADS Web以及地理空间数据云提供的数据支持。)