四川省极端危害性高温变化特征分析

2022-07-08孙亦,王婷

孙 亦 , 王 婷

(四川省气象灾害防御技术中心, 成都 610072)

引言

IPCC在2018年发布的《全球升温1.5℃特别报告》表明全球气候变暖正在加剧,自工业革命以来,人为引起的全球气候升温已达到0.87℃。全球变暖使得气候更加不稳定,极端高温事件频发。世界卫生组织(WHO)数据显示,高温热浪引发伤亡人数的增速,远高于干旱、洪涝和风暴等极端天气事件[1-2]。极端危害性高温是指38℃及以上的高温,是在全球气候变化和快速城市化、工业化造成的城市热岛效应的双重影响下发生在夏季的区域性重大影响灾害之一[3-5],极端危害性高温天气常常伴随着特大干旱、森林火灾等自然灾害,严重威胁人们的生命、能源、水资源及粮食安全等,对经济社会的发展产生了诸多不利影响。四川省位于青藏高原大地形与我国东部平原的过渡区,受热带季风、副热带季风以及高原动力和热力作用等多重气候系统的影响,天气气候异常复杂,极端气候事件(暴雨、高温、雷暴等)频发,尤其是高温灾害已成为四川省气象灾害中发生频率较高的一个灾种。随着社会经济总量的增长,极端危害性高温天气会直接损害人体健康,不仅与人类的生产活动、日常生活有密切关系,而且对工农业生产和有关行业的影响也十分明显。因此,对四川极端危害性高温的研究具有重要意义。

多年以来,广大的气象学者针对我国的极端气候事件开展了一系列研究,并取得了多项成果[6-11]。任国玉等[12]研究表明中国近50 a平均气温整体的上升趋势非常明显,同时中国的极端天气和气候事件的发生频率和强度也出现了变化。从20世纪60年代起,四川省年平均温度呈增加趋势,80年代后期以来四川增温更明显[13]。丁一汇等[14]根据极端气候指数对四川极端气温进行研究,结果表明,四川地区变暖趋势明显,发生极端气温事件的概率有所上升,其中四川盆地的变化明显大于川西高原。

另外,我国学者对高温天气的成因分析也做了许多研究。孙建奇等[15]、李娟等[16]研究了中国极端高温事件大气环流影响背景,发现中高层位势高度异常和低层冷暖平流输送的共同作用造成了我国中部和南部地区极端高温事件年代际变化异常。杨群等[17]、陈丽华等[18]和严文莲等[19]均发现西太副高的持续异常是导致南方异常高温的主要原因。罗四维[20]等研究表明,夏季南亚高压脊线和高压中心位置与中国大范围旱涝分布密切相关。由于南亚高压与副高之间有东西振荡相反的特征,因此,除副高外,南亚高压也对高温的维持有一定的影响[21]。刘还珠等[22]利用涡度方程诊断分析,发现西风带、副热带和热带系统相互作用,动力和热力因素的综合影响是造成2003年高温天气的原因。

综上所述,目前对于我国极端高温事件的演变规律和形成机理已有了较全面的认识,但由于四川省地理位置特殊,地形和气候条件复杂,对于四川省极端危害性高温的分析仍不够深入,缺乏较为系统的研究。因此,本文选取长时序的气温数据,从极端危害性高温强度、影响面积、时间三个方面分析四川极端危害性高温的演变规律,重点研究极端危害性高温异常强年的大气环流特征,以期对四川极端危害性高温天气有客观全面的认识,为极端危害性高温预测研究提供科学依据。

1 资料与方法

本文所用的研究资料包括:(1)四川省141个国家级气象观测站6~9月逐日最高气温;(2)美国国家环境预测中心和国家大气研究中心(National Centers for Environmental Prediction /National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)逐日和逐月再分析资料,要素包括850 hPa温度和经纬向风、500 hPa和200 hPa位势高度以及垂直速度,分辨率为2.5°×2.5°。资料时间段均为1961~2020年。

我国日极端高温分为三级:≥35℃为高温,≥38℃为危害性高温,≥40℃为强危害性高温[23]。由于四川省≥40℃极端强危害性高温天气事件发生频率较低,研究其时空变化的意义不大,本文主要分析≥38℃的极端危害性高温。定义某年最高气温为该年的极端气温强度,某年极端高温出现的站次为该年的极端高温影响面积,某年极端高温出现日数为该年的极端高温时间。根据极端气温强度、影响面积和时间分析建立时间序列,运用趋势分析、相关分析、距平分析、合成分析等统计方法,分析极端危害性高温特征值在四川省不同地区的变化趋势,揭示近60 a四川省极端危害性高温时空演变特征。定义极端危害性高温综合强度指数,以指数标准化距平[24]>1为标准,对异常强年大气环流进行合成分析,研究四川省极端危害性高温成因。

2 结果分析

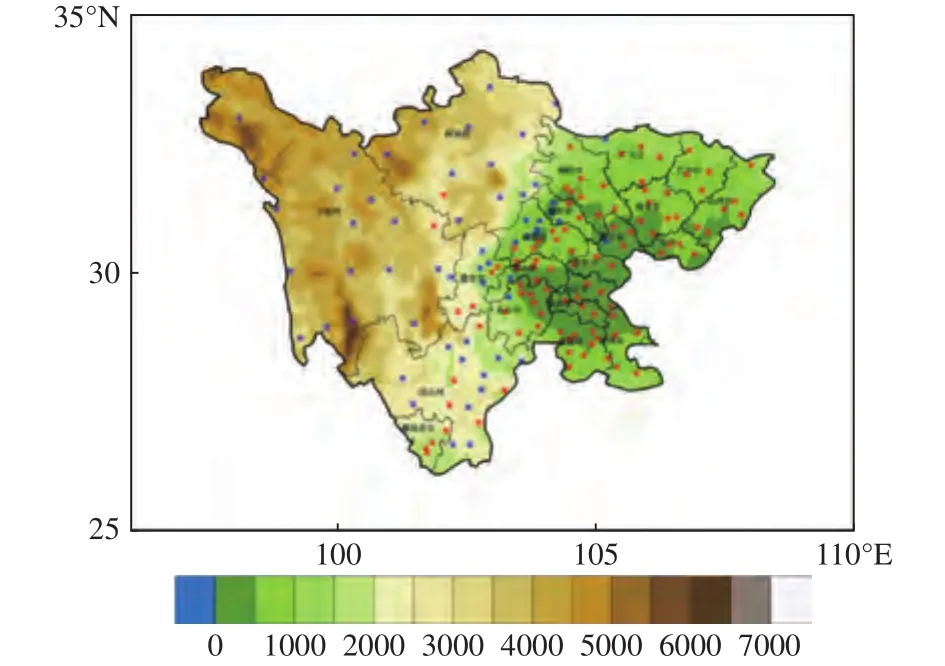

受海拔及地形影响,四川省极端危害性高温主要发生在盆地地区(图1),发生时间为6~9月,多集中在7、8月。

图1 四川省极端危害性高温站点分布(红色站点表示出现过极端危害性高温日,填色表示海拔高度,单位:m)

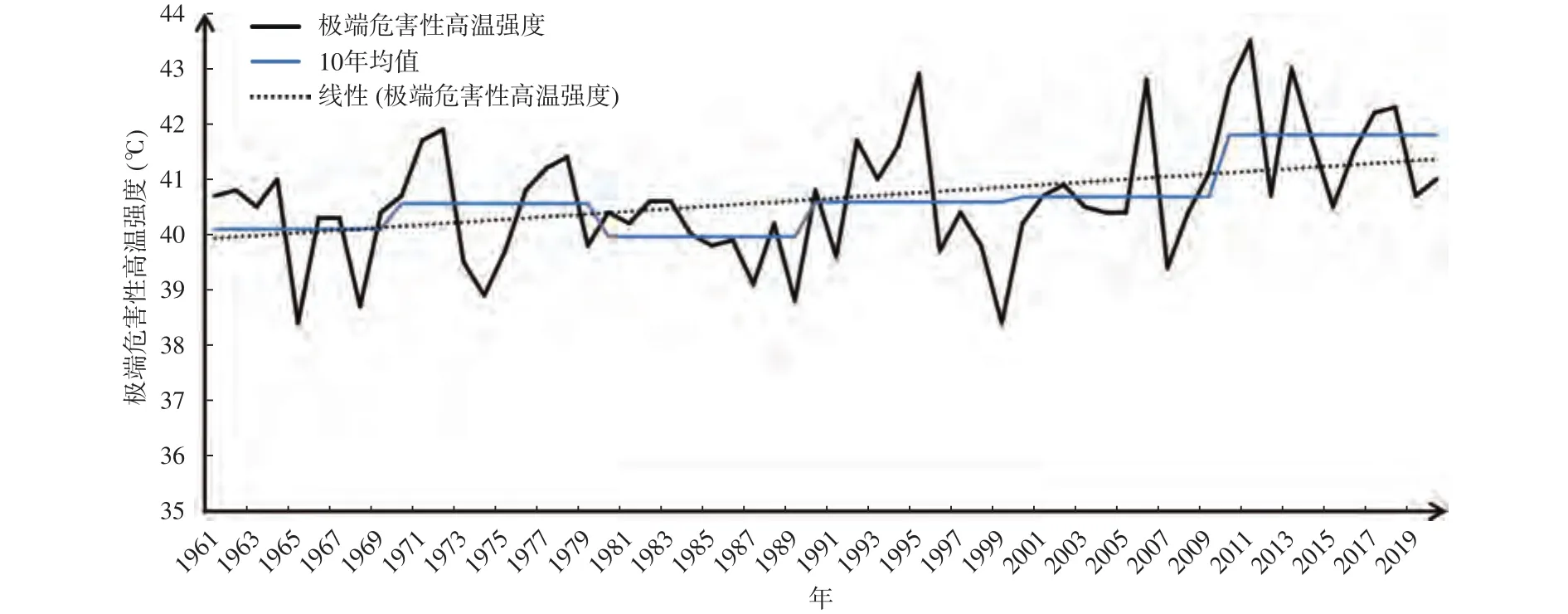

2.1 极端危害性高温强度变化

如图2所示,四川省近60 a极端危害性高温强度整体表现为上升趋势,均值达40.6℃。从年际变化来看,波动较大,极端危害性高温强度与其各年代平均强度的均值偏离0.74℃,最大偏离2.31℃。从年代际变化来看,20世纪60年代极端危害性高温强度相对较弱,平均强度为40.2℃;20世纪70年代较60年代有小幅度上升,平均强度为40.6℃;80年代后期极端危害性高温强度又呈现小幅度下降,平均强度为40.0℃;从90年代至21世纪以来,除个别年份极端高温强度偏弱,四川省极端危害性高温强度呈现出较大幅度的上升,平均强度分别为40.6℃、40.7℃、41.8℃,峰值出现在2011年(43.5℃),其次分别是2013年(43℃)、1995年(42.9℃)、2006年(42.8℃)和 2010年(42.7℃)。

图2 1961~2020年四川省历年极端危害性高温强度(单位:℃)

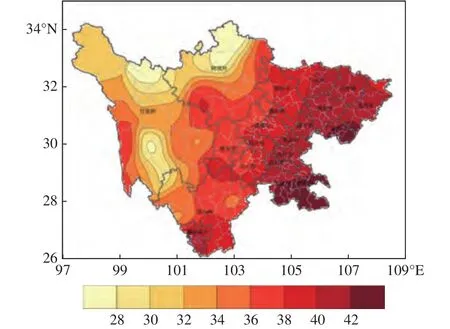

四川省极端危害性高温极值空间分布(图3)呈现出自东向西逐渐降低的分布特征,极端危害性高温大值区主要集中在川东地区和川南部分地区,其中川东各市县、绵阳、德阳、成都、眉山、乐山东部、凉山州南部和攀枝花地区均达38℃以上,尤其是达州、宜宾南部、泸州大部以及广安东南部达42℃以上。从近60 a四川省极端危害性高温变化趋势空间分布(图4)来看,四川省总体呈现弱上升趋势,说明在全球变暖大背景下,四川省极端高温在逐渐上升,尤其是成都、眉山、雅安、乐山、凉山东北部和西北部、甘孜州中西部和西北部地区呈明显的上升趋势。值得注意的是,结合四川极端危害性高温极值空间分布(图3)可知,虽然成都及周边地区的极端高温极端性不强,但其上升趋势却十分明显,这种现象在一定程度上说明了城市化对极端危害性高温的影响。

图3 1961~2020年四川省极端危害性高温强度空间分布(单位:℃)

图4 1961~2020年四川省极端危害性高温强度变化趋势空间分布(单位:℃/10 a)

2.2 极端危害性高温影响面积变化

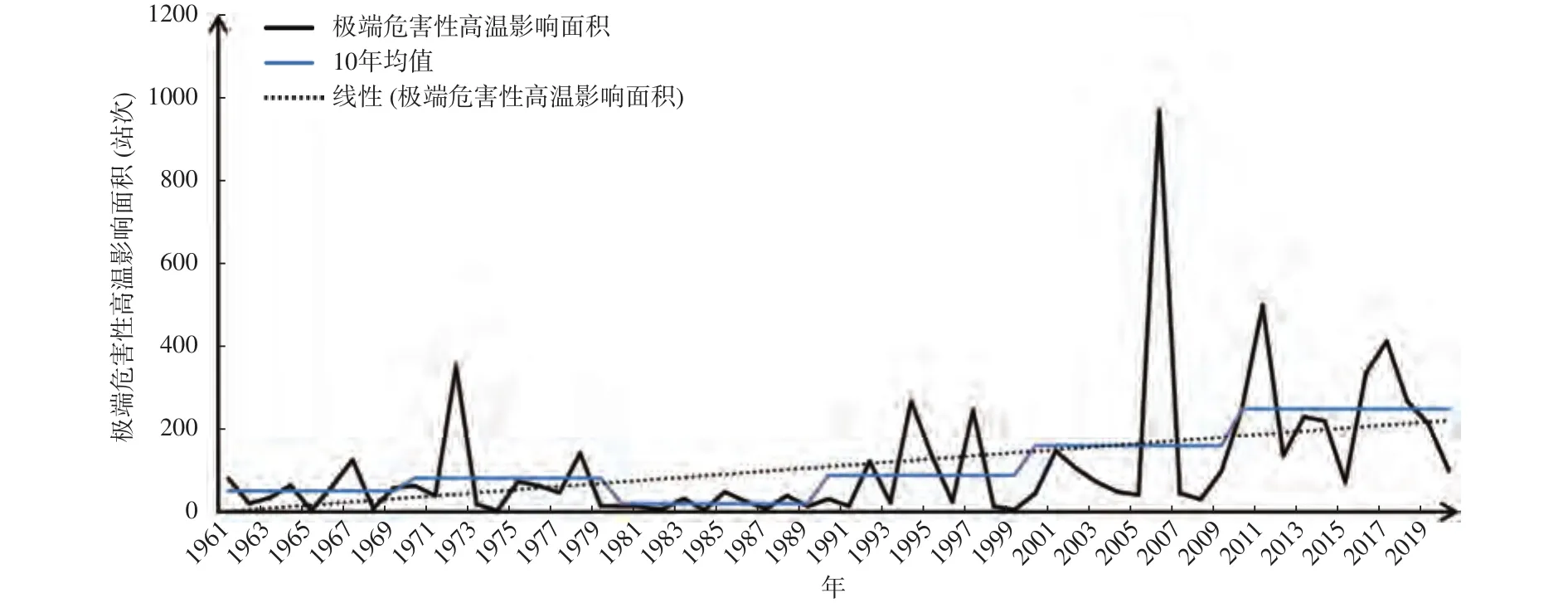

根据前文定义,统计分析了近60 a四川省极端危害性高温影响面积的时间变化特征(图5)。整体而言,近60 a四川省极端危害性高温影响面积呈上升趋势。从年代际变化来看,20世纪80年代较60、70年代有所减小,最小影响面积低至4站次,出现在1984年;90年代以来,影响面积有所扩大;21世纪高温影响面积明显扩大,且年际波动加强,2006年高温影响面积最大(967站次)。结合图3可知,极端危害性高温天气主要集中发生在四川省西南部泸州、宜宾、广安等地。根据近60 a四川省极端危害性高温影响面积的线性变化趋势(图5)来看,未来影响面积极大可能还会继续扩大,进一步影响四川主要城市。

图5 1961~2020年四川省极端危害性高温影响面积变化(单位:站次)

2.3 极端危害性高温时间变化

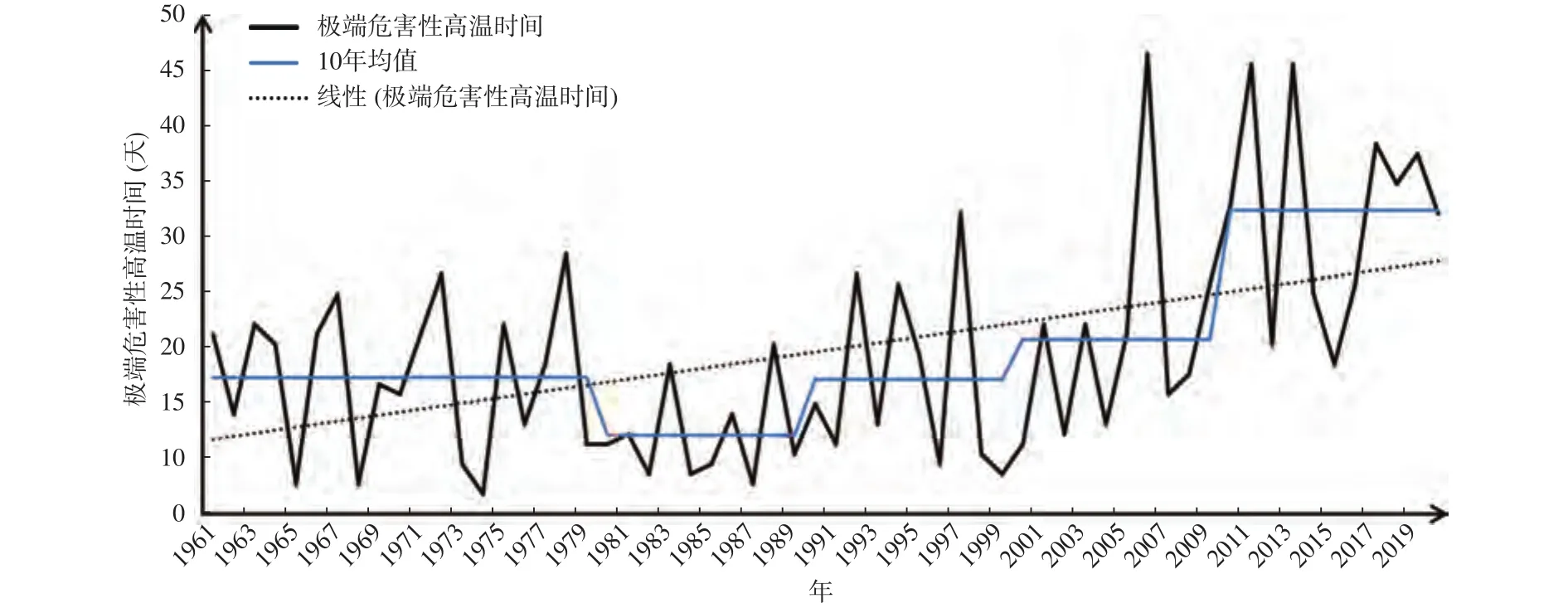

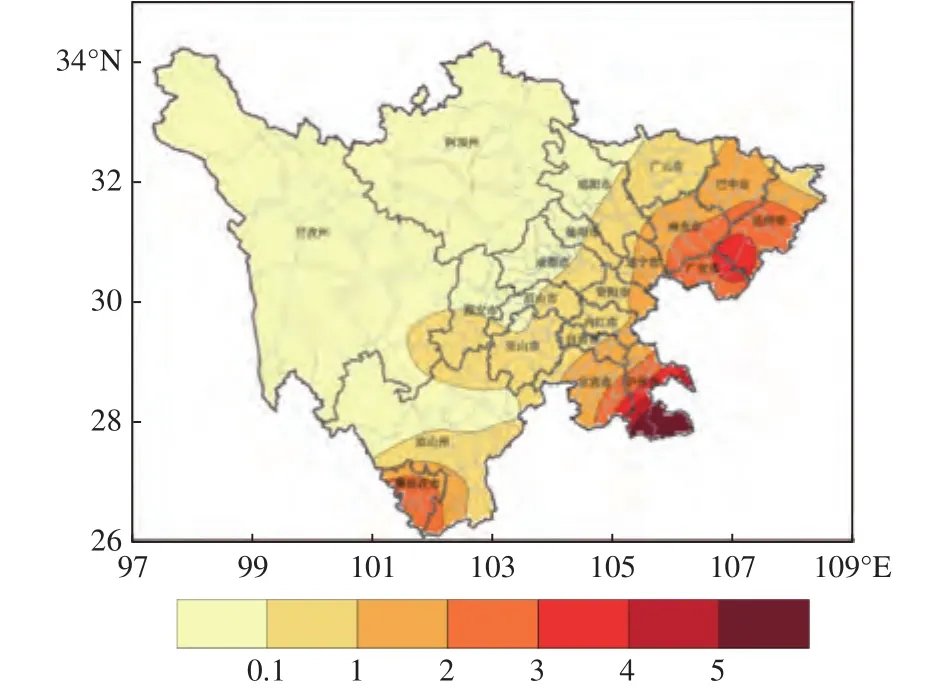

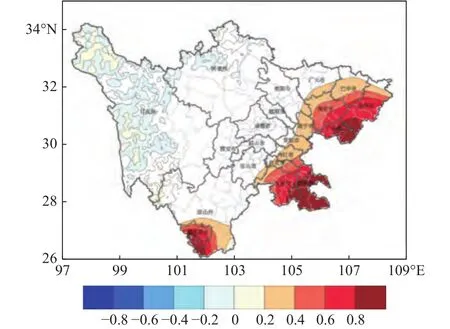

近60 a四川省极端危害性高温日数变化同样呈现上升趋势(图6)。20世纪80年代较60、70年代高温日数有小幅度下降,90年代开始又呈上升趋势,在2006年、2011年、2013年分别达到 46 d、45 d、45 d。从四川省极端高温日数空间分布(图7)来看,极端危害性高温日数大值区主要集中在四川省东部和南部地区。泸州南部地区年平均极端危害性高温日数最高,达5 d以上;其次是达州、广安、南充东南部、攀枝花地区,均达2 d以上。分析四川省极端高温日数变化趋势(图8)可知,四川省南部、东部和西部部分地区变化趋势为正。综合图7、图8可知,日数大值区同样是日数变化趋势上升的大值区,主要集中在达州、广安、泸州、攀枝花及周边地区,说明以上地区极端危害性高温日数偏强且增长幅度偏大,是受极端危害性高温影响的重要地区。

图6 1961~2020年四川省极端危害性高温日数变化(单位:d)

图7 1961~2020年四川省年均极端危害性高温日数空间分布(单位:d/a)

图8 1961~2020年四川省极端危害性高温日数变化趋势空间分布(单位:d/10 a)

通过分析四川省极端危害性高温强度、影响面积、时间的变化规律,可以看出四川省极端危害性高温在这三个方面均呈现出增长趋势,尤其进入21世纪以来,增长幅度明显提高。从空间分布上看,四川盆地极端危害性高温强度和时间均呈现增长的变化趋势,但是二者的变化趋势大值区域却不尽相同,高温强度变化大值区主要集中在成都及周边地区和凉山州北部地区,而高温日数变化大值区主要集中在四川省东部和南部地区。

值得注意的是,四川省东部和南部极端危害性高温强度和时间的变化趋势均偏强,21世纪以来长时间、大面积、高强度的高温天气导致四川省极端高温干旱事件频发,例如2006年四川省重大高温干旱事件、2011年叙永县特大高温干旱事件等。因此,东部和南部是四川省夏季防灾减灾的重点关注区域。

3 四川省极端危害性高温环流特征分析

本文研究发现,近20 a中多个年份四川省极端危害性高温强度、影响面积、时间均偏强,为初步探究其成因,本节重点分析极端危害性高温异常偏强年的大气环流特征。

3.1 筛选极端危害性高温异常强年

对西南地区高温成因分析的相关研究[25]表明,大范围持续气候异常普遍与大气环流的异常变化关系密切,大气环流变化是造成高温最直接、最根本的原因。为初步探究四川省极端危害性高温成因,本文拟定义极端危害性高温综合强度指数,筛选出极端危害性高温强年,利用合成分析方法,研究四川省极端危害性高温的大气环流特征。

指标综合表达方式一般包括乘除法和加减法两种,由于乘除法相对于加减法而言能够更有效地反映出指标之间的协同作用关系[26],这种方法也得到了许多学者的认同[27-29]。因此,定义极端危害性高温综合强度指数(P)由极端高温强度(T)、极端高温影响范围(S)和极端高温日数(t)三个指标通过乘法运算得到,具体公式为:

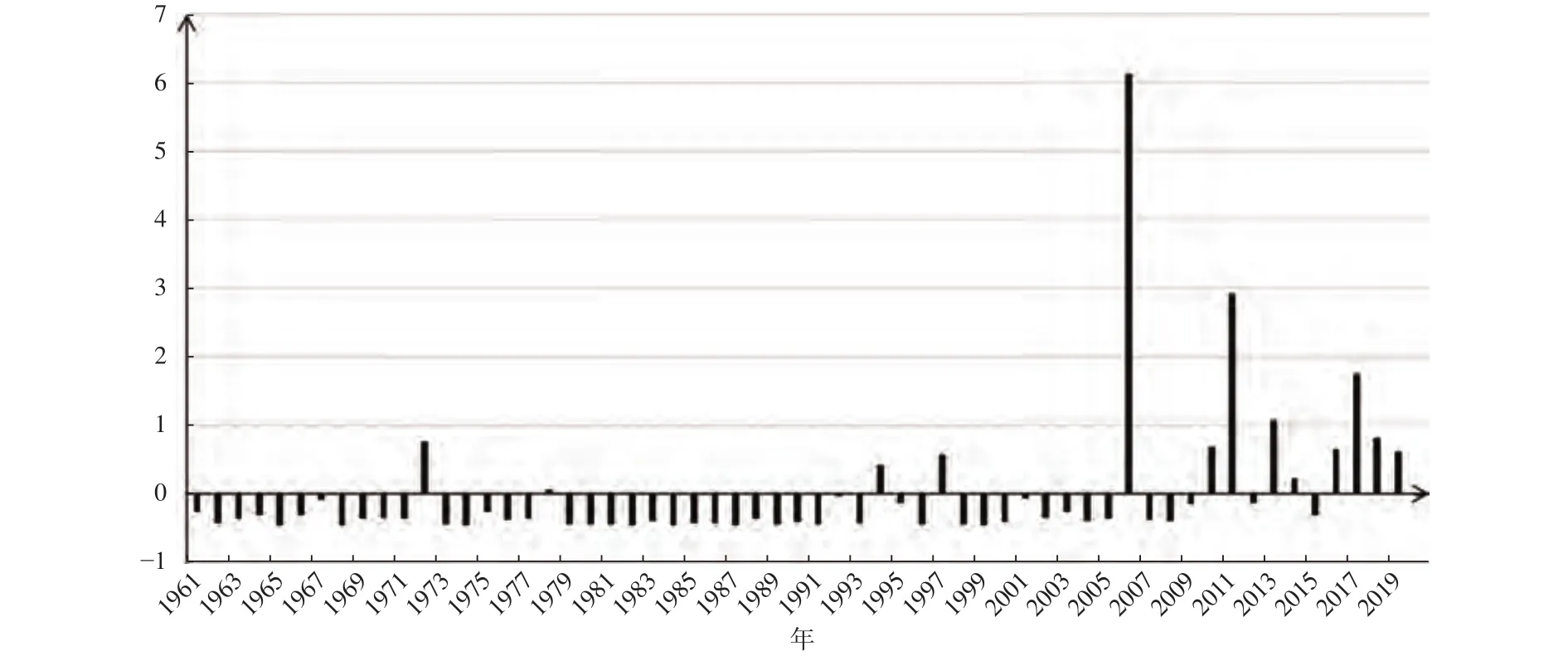

图9给出了四川省极端危害性高温综合强度指数标准化距平。如图所示,2006年、2011年、2013年、2017年极端危害性高温异常偏强,其标准化距平均>1。定义标准化距平>1的年份为极端危害性高温强年,选取这4年进行合成分析。

图9 四川省极端危害性高温综合强度指数标准化距平

3.2 极端危害性高温异常强年环流特征

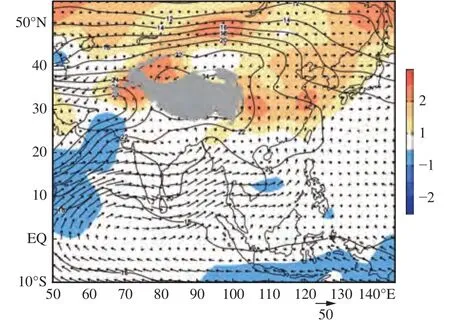

根据3.1节选取的极端危害性高温异常强年(以下简称强年),对高低层环流形势分别进行合成分析。从850 hPa环流场(图10)看到,西南地区处于高温脊内,表现为明显的温度正异常,同时受来自印度洋和南海的偏南气流控制。另外,可以看到中高纬地区大气环流经向度偏弱,导致冷空气难以南下。其次 ,温度距平场也显示四川地区为距平暖平流控制,且由低层至高层(200 hPa)均表现为一致的距平暖平流(图略)。众所周知,暖性温度平流作用是高空高压脊发展的重要原因。因此,在极端危害性高温异常强年,四川地区异常偏强的暖平流和东南气流有利于极端危害性高温天气发生。

图10 极端危害性高温异常强年850 hPa温度场(等值线,单位:℃)、风场(箭矢,单位:m/s)和温度距平场(填色,单位:℃)

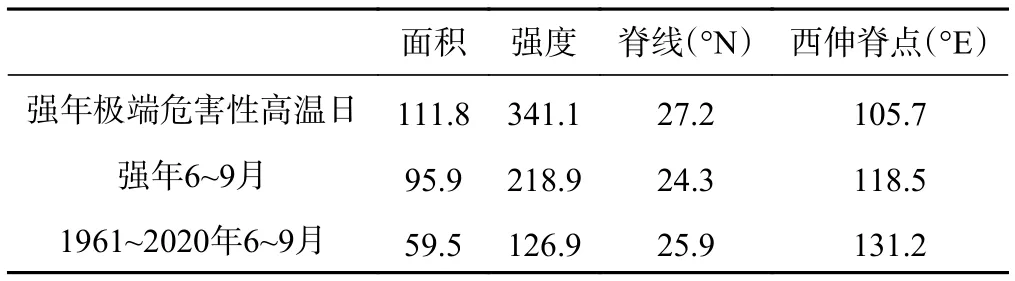

根据国家气候中心发布的西太平洋副热带高高压(以下简称西太副高)指标(表1),对比常年6~9月、强年6~9月和强年的极端危害性高温日,发现西太副高表现为面积逐渐偏大、强度逐渐偏强、脊线逐渐偏北、西脊点逐渐偏西,尤其是强年的极端高温日脊线位置北跳至四川上空,易导致四川地区下沉气流加强。

表1 西太平洋副热带高压指标

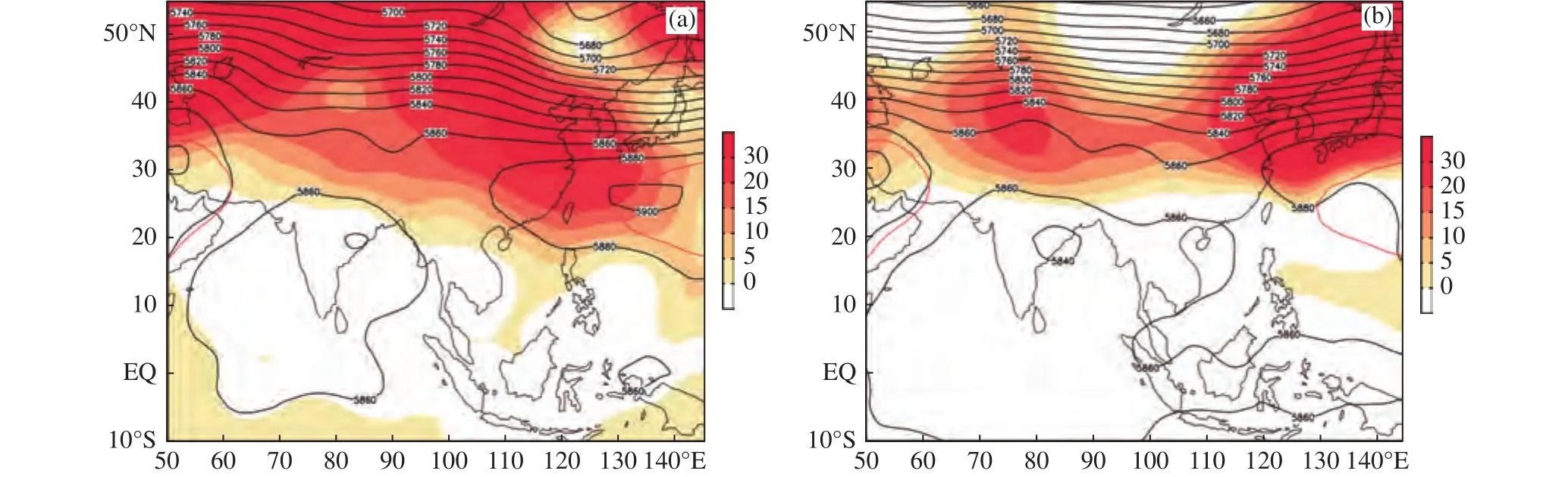

进一步分析强年对应的500 hPa位势高度场(图11),发现四川省极端危害性高温的出现与西太副高的强度偏强、位置偏西和偏北密切相关,同时又与青藏高原500 hPa高压系统的加强和东移有关,大致可以分为西太副高主导型和西太副高-青藏高原(500 hPa)高压共同主导型两种环流类型。

如西太副高主导型(图11a)所示,西太副高较常年主体强度偏强、西脊点偏西,副高暖舌伸至中国南部上空,高压稳定在四川地区附近,同时中高纬度地区为几乎一致偏强的高度距平场,说明中高纬度高压脊发展旺盛,四川在高压脊影响下导致极端危害性高温产生。如西太副高和青藏高原(500 hPa)高压主导型(图11b)所示,西太副高北抬、西伸,青藏高原(500 hPa)高压发展加强与伊朗高压相连,再东移与西太副高连接成一条强大的高压带,控制着整个中纬度区域,导致四川出现极端危害性高温天气。

图11 极端危害性高温异常强年西太副高主导型(a)、西太副高-青藏高压主导型(b)500 hPa位势高度场(实线表示位势高度,填色表示位势高度距平,红线表示多年平均5880 gpm线,单位:gpm)

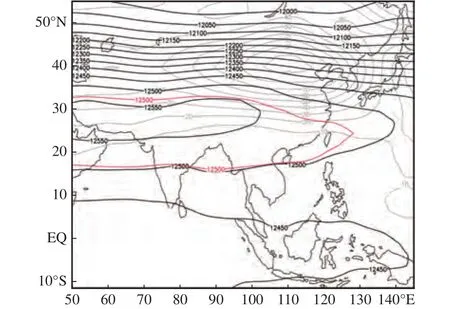

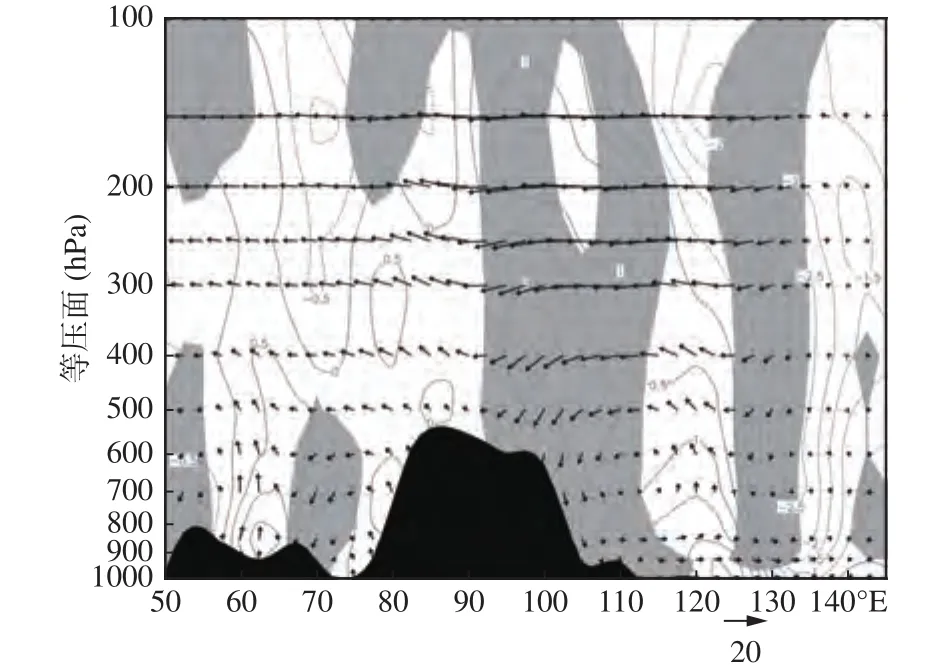

在200 hPa位势高度场(图12)上,几乎整个中国南部都笼罩在强大的南亚高压之下,并且南亚高压较常年面积偏大、位置偏东偏北,四川盆地位于南亚高压中心偏东,表现为位势高度正异常。高层的南亚高压偏强使得大陆高压的稳定控制进一步加强,导致四川盆地盛行下沉气流。在纬向垂直环流距平的高度-经度剖面(图13)中可以清楚看到,四川地区(100°~110°E,26°~33°N)从低层到高层(200 hPa)均为一致的下沉区,四川盆地位于强大的气旋性垂直涡旋西部的下沉区,与此同时,四川盆地上空盛行偏南风,不利于北方冷空气下行。在温度距平垂直剖面(图略)上可以看到,四川盆地气温在低层至高层(200 hPa)深厚的气层里均异常偏高。总之,从低层到高层,各种有利的环流形势共同导致了四川极端危害性高温天气的发生。

图12 极端危害性高温异常强年200 hPa位势高度场(黑线表示位势高度,灰线表示位势高度距平,红线表示多年平均12500 gpm线,单位:gpm)

图13 极端危害性高温异常强年26°~33°N平均垂直环流距平的高度-经度剖面(阴影为下沉区,单位:Pa/s;灰线表示经向风,单位:m/s)

4 结论与讨论

本文从强度、影响面积、时间三个方面分析了四川省近60 a极端危害性高温的时空演变规律,研究了极端危害性高温异常强年的大气环流特征,得到如下主要结论:

(1)近60 a四川省极端危害性高温在强度、影响面积、时间三个方面均表现出上升的趋势,年代际变化明显,尤其是进入21世纪以来,上升幅度明显提高。四川省极端危害性高温在20世纪80年代存在突变,这一阶段极端危害性高温强度、影响面积、时间均存在不同程度的减小或下降。

(2)近60 a四川省极端危害性高温强度显著区集中在四川省东部地区,尤其是泸州、广安等地,而变化趋势大值区主要集中在成都及周边地区和凉山州北部地区;同强度分布一致,极端危害性高温日数显著区主要集中在四川省东部,尤其是泸州东南部,变化趋势大值区也主要集中在四川东部和南部。

(3)当四川省极端危害性高温异常偏强时,低层850 hPa风场、温度场相互配合,造成了有利于四川省极端危害性高温天气发生的干燥地表环境;中高层500 hPa高压系统发展旺盛,青藏高压发展东移与较常年偏强的西太副高连接成一条异常强大的高压带,使得高压对四川地区高温的影响偏强;高层200 hPa南亚高压偏强,进一步加强大陆高压的稳定控制,使得盆地盛行下沉气流。此外,大气环流经向度偏弱,盆地盛行偏南风,冷空气难以南下。各层有利的环流形式相互配合共同导致四川省极端危害性高温天气的发生。

值得注意的是,影响极端危害性高温偏强的因素很多,本文仅从环流角度出发,主要考察了温度场和气压场,实际上还应综合考虑高原积雪、海温和极涡等影响,这部分工作将在后续研究中深入开展。