微观主体成长、“放管服”改革与南方经济占比上升

2022-07-06徐现祥王子晗

徐现祥 王子晗

一、引言

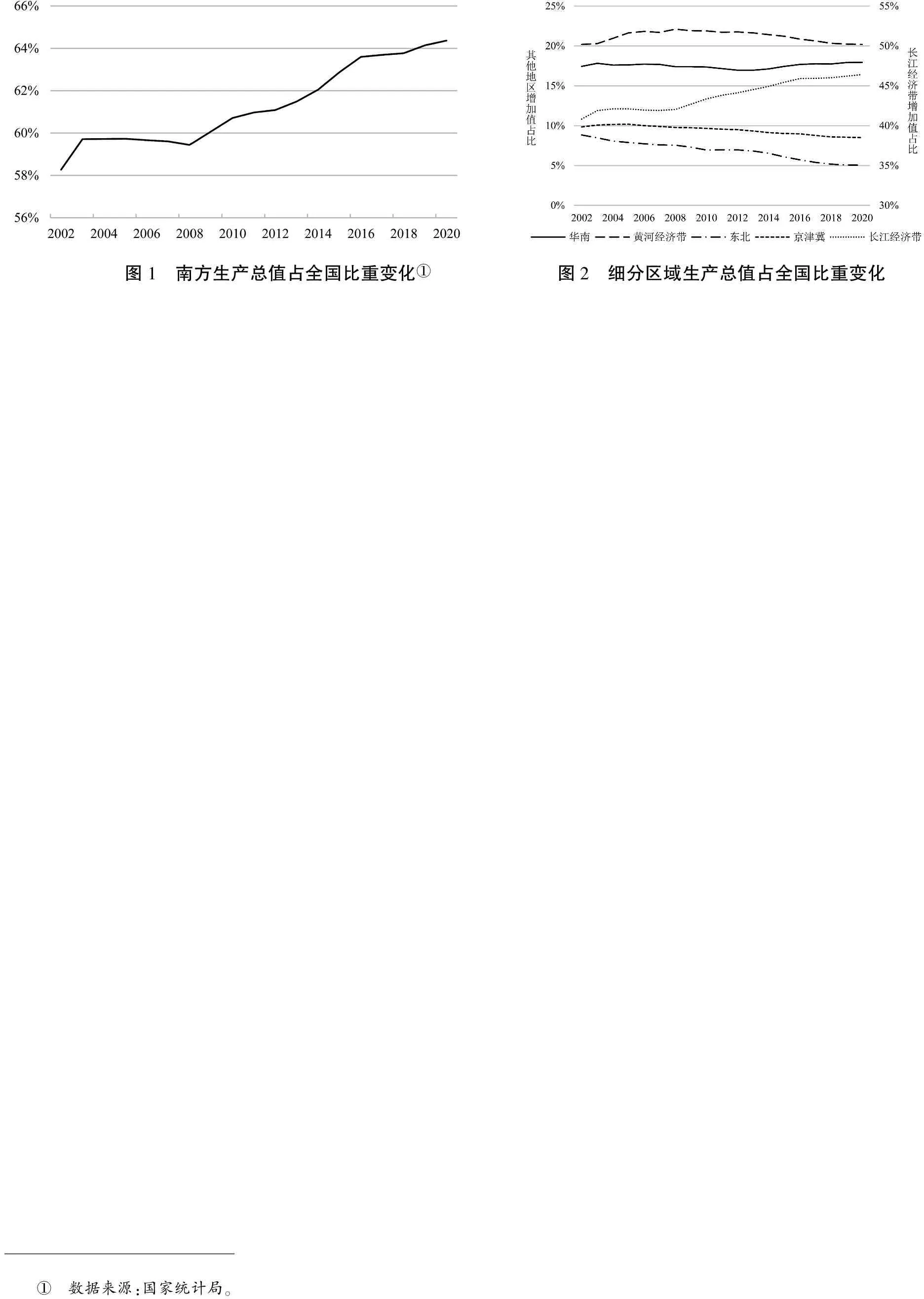

近年来,我国区域经济发展呈现出南方经济发展较快,全国经济中心进一步南移的新特征(习近平,2019)。南方经济占全国比重自2012年起开始迅速增长,2020年达到64%,8年间增长了约4个百分点。其中,长江经济带和华南地区在8年间分别上升了约2个百分点和约1个百分点。不可否认,南方经济占比上升是微观市场主体行为的宏观反映,既可能源于新市场主体更快进入,又可能源于在位市场主体更快成长,还可能是二者共同作用的结果。前者意味着数量扩张,后者意味着质量提升。因此,基于中国经济近年来不断向高质量发展转型的实践,系统考察南方经济占比上升的微观基础将是一个有重要意义的话题。

基于此,文章首先贡献了一个简洁的占比核算公式,探索南方经济占比上升的微观基础。从经济总量等于微观主体数量与平均产出的乘积出发,文章把地区占比变化分解为微观主体数量占比的变化和相对平均产出的变化。前者是微观主体的进入效应;后者是微观主体的成长效应。这表明,这个占比核算公式,不仅具有清晰的经济含义,而且具有很强的可处理性。

接着,文章采用这个公式核算了南北方经济占比在2012-2020年间的变化,发现南方经济占比上升源于南方企业成长更快,劳动生产率提高更快。具体而言,南方经济占比提高了3.28个百分点,从企业法人视角看,进入效应是-1.56个百分点,成长效应是4.84个百分点;从劳动力视角看,进入效应是-5.74个百分点,成长效应是9.02个百分点。这清晰地表明,南方经济占比上升主要源于,微观主体的成长效应是正的。同时,核算结果也显示,北方经济占比下降了4.5个百分点,从企业法人视角看,进入效应是1.28个百分点,成长效应是-5.78个百分点;从劳动力视角看,进入效应是4.97个百分点,成长效应是-9.47个百分点。这也清晰地表明,北方经济占比下降主要源于,微观主体的成长效应是负的。

最后,文章尝试探索更深层次因素,实证分析发现,微观主体的成长与“放管服”改革显著相关。根据典型事实已经看到,2012年之后南方经济占比开始加速提升,也正是2012年之后,新一届政府成立,把加快政府职能转换、简政放权作为开门第一件大事。“放管服”致力于从“全生命周期”角度进行企业便利化改革,不仅仅是企业进入和退出的便利,更是保证企业在生命周期中的发展便利。既实施“注册资本认缴制”“先照后证”等举措从商事登记制度方面放宽市场准入门槛,也从企业全生命周期的角度努力有效降低企业各个环节的制度性成本,还尝试完善企业退出机制,出清“僵尸企业”,提高资源的市场配置效率。因此,“放管服”改革不仅便利了新增企业进入市场,促进了市场主体数量增加,而且便利了在位企业运营,促进在位企业更快成长。文章采用省级政府一体化政务服务能力度量各地“放管服”改革的成效,实证分析发现,在2015-2020年间,省级政府一体化政务服务能力提升1个百分点,辖区企业法人的产出规模和劳动生产率将显著地变动2个百分点。这意味着,南北政府“放管服”改革的差异与南北企业成长差异密切相关,进而与南北经济占比变化密切相关。

文章的工作属于在兴起的南北经济差距文献(周民良,2000;盛来运等,2018),可能的贡献有三个。一,文章是从微观主体视角探索区域经济差距。我国区域经济差距一直是政策界、理论界关注的热点问题。改革开放初期,随着“沿海地区优先发展”的区域战略实施,区域经济逐渐呈现出非均衡发展的趋势,区域差距不断扩大,引发学者们的高度关注。研究角度主要集中于区域差距、产业差距、城乡差距三种视角。这方面的文献非常丰富,代表性的文献如魏后凯(1996);林毅夫等(1998);蔡昉、杨涛(2000);彭国华(2005);罗守贵、高汝熹(2005);程永宏(2007);江春等(2016)等。显然,这些文献都是从宏观视角展开讨论的,尚未从微观主体的视角开展讨论。

二,文章尝试考察“放管服”改革对区域经济差距影响。现有文献已经考察了经济发展政策(林毅夫、刘培林,2003)、市场化改革(孙晓华等,2015)、城市化(陆铭、陈钊,2004)、人力资本(张文武、梁琦,2011)、劳动力流动(彭国华,2015)、TFP(彭国华,2005)、技术进步偏向(陈勇、柏喆,2018)等因素的影响。王小鲁、樊纲(2004)则对资本、人力资本和劳动力在各地区间的流动、市场化进程、结构变动因素对地区经济差距的影响进行了普遍讨论。这些文献大大丰富了人们对区域发展差距的理解,但尚未考察“放管服”改革对区域经济发展带来的新影响。

三,与现有的“放管服”改革文献相比,文章关注的不是市场主体进入,而是市场主体成长。早期,商事制度改革文献主要是介绍先行地区的改革进展和经验(艾琳、王刚,2014;陈海疆,2014)或对商事制度改革的影响进行定性分析(钟瑞栋、刘奇英,2014;许瑞生,2015)。近年来,文献主要考察商事制度改革对市场主体进入率的影响(徐现祥、马晶,2019;张莉等,2019;黄亮雄等,2019;黄亮雄等,2020;夏杰长、刘诚,2020;夏后学等,2019),进而考察对产业结构转型(卢现祥、李慧,2021;朱奕蒙等,2022)、产业分工(刘诚、杨继东,2020)的影响,尚未考察对企业成长的影响。

文章以下部分的结构安排是,第二部分描述南北区域经济发展的典型事实;第三部分是南北区域经济占比核算,考察微观主体的进入效应和成长效应在经济占比变动中的影响程度;第四部分寻找更深层次因素,实证分析“放管服”改革的影响程度;最后是结论性评述。

二、南北区域经济发展的典型事实

文章从统计数据中归纳出南北经济发展的四个典型事实:一是南方地区经济占比普遍上升;二是北方地区经济占比普遍下降;三是南方市场主体成长更快;四是南方劳动生产率增长更快。

图1报告了南方地区生产总值占全国比重的变化趋势(1)南方地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、广东、广西、福建、海南15个省区市;北方地区包括青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东、黑龙江、辽宁、吉林、北京、天津、河北14个省区市。未统计西藏、新疆和港澳台地区。。从图形上看,在2012年之前,南方经济占比大致稳定在60%左右,2012年之后,明显呈现出逐年上升趋势,2020年,南方经济占比为64%,8年间上升了约4个百分点。根据国家区域发展战略(2)十八大以来,国家区域发展战略先后推出了京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、黄河流域环境保护与高质量发展等。,文章将南方地区细分为长江经济带和华南地区两个区域,北方地区细分为黄河经济带、东北地区和京津冀三个区域,图2报告了这5个地区占全国经济比重的变化趋势。从图形上看,在过去8年间,位于南方的长江经济带和华南地区的经济占比也呈现出逐渐上升趋势,分别上升了约2个百分点和约1个百分点。南方经济占比的上升自然意味着北方经济占比的下降,黄河经济带、东北地区和京津冀地区占全国经济比重逐年下降,在2012-2020年间,分别下降了约2个百分点、约2个百分点和约1个百分点。这表明,2012年以来,南方地区经济占比普遍上升,北方地区经济占比普遍下降。

图1 南方生产总值占全国比重变化①图2 细分区域生产总值占全国比重变化① 数据来源:国家统计局。

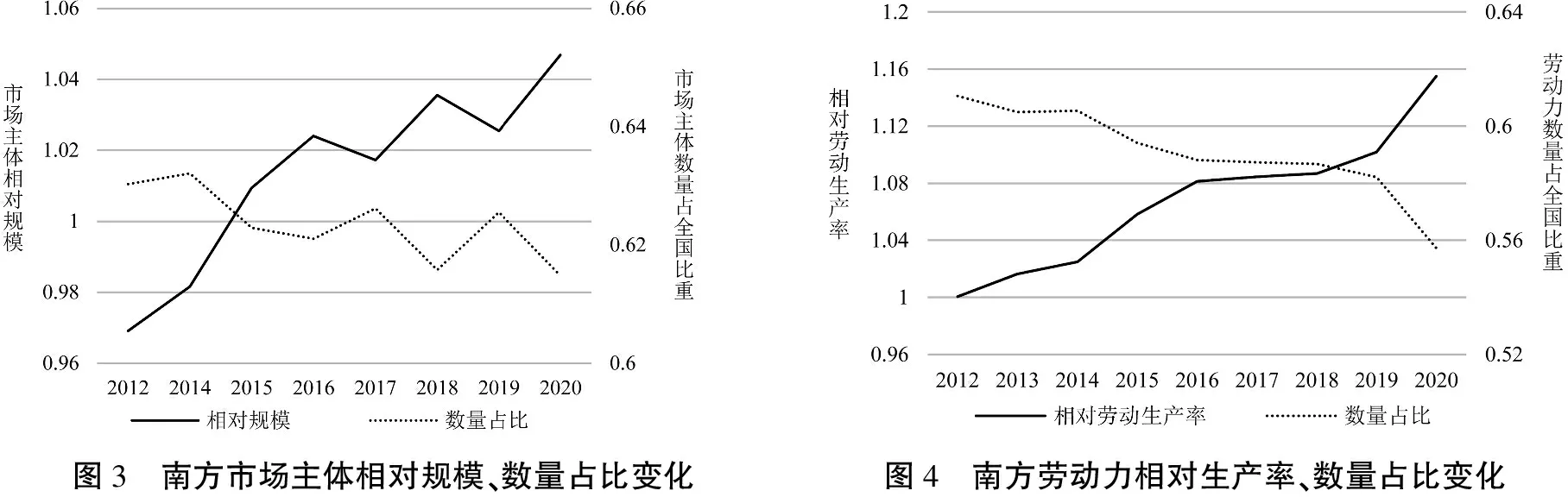

南方经济占比不断上升,是南方企业成长更快、劳动生产率更高的结果。从微观主体的视角看,占比增加主要有两个直接原因:一是微观主体数量增加,而微观主体规模相对保持不变;另一个是,微观主体数量相对不变,而微观主体规模越来越大。显然,前者是外延式数量扩张,后者是内涵式高质量发展。图3报告了南方市场主体数量占比和相对规模自2012年以来的变化趋势。从图形上看,尽管随着商事制度改革,我国市场主体数量快速增长(毕青苗等,2018;朱奕蒙等,2022),但是南方企业法人占全国比重并没有呈现出上升趋势,反而呈现出下降趋势;南方企业法人的平均规模与全国企业法人的平均规模比值,即南方企业法人的相对规模从0.97跃升至1.05,实现了对全国平均水平的超越。这说明,从企业法人的视角看,南方经济占比的上升,不是源于企业法人数量的增加,而是源于南方企业法人更快地成长。另一方面,文章还从劳动力的视角考察南方经济占比。图4报告了南方地区劳动力数量占比和相对劳动生产率的变动趋势。从图形上看,南方劳动力数量占比连年降低,2020年比2012年降低了6个百分点;南方劳动生产率与全国劳动生产率的比值,即南方的相对劳动生产率,则从2012年的1增长至2020年1.15,在生产效率上具有了新的优势。这说明,从劳动力的视角看,南方经济占比的上升,不是源于劳动力数量的增加,而是源于南方劳动生产率提高得更快。以上两个方面都揭示了,从微观主体的视角看,南方经济占比的增加是企业成长更快、劳动生产率更高的结果。

图3 南方市场主体相对规模、数量占比变化图4 南方劳动力相对生产率、数量占比变化

三、南北区域经济占比核算

文章从微观视角构建了经济占比变化的核算公式。国内生产总值在微观视角上可以看作所有构成经济活动的微观主体的产出总和。因此,地区经济占比的上升会由两种机制导致,一个是地区原有微观主体自身产出增加,使经济规模扩大,即成长效应;另一个是存在大量新增微观主体进入该地区市场,从而使得经济总量增长,即进入效应。为了考察南北经济占比变动究竟是由哪一种效应主导形成的,本节将从企业和劳动力两个视角对地区经济占比进行分解核算。

(一)企业视角占比变化核算

以企业为微观主体,地区的经济占比上升可分解为市场主体规模扩大的成长效应和市场主体数量增加的进入效应。国内生产总值Y可以看作市场主体数量Q和市场主体规模Δ的乘积,则某地区s的经济生产总值Ys可以看作s地区的市场主体数量Qs乘以市场主体规模Δs。从而地区经济占比SY可被分解为地区市场主体相对规模和地区市场数量占比的乘积,如式(1)所示,

(1)

接下来,核算地区经济占比变化。不妨假设,sY1为第1期s地区经济占比,sY2为第2期s地区经济占比。在两期间,s地区经济占比变化可分解为:

sY2-sY1=sΔ2sQ2-sΔ1sQ1=sΔ2sQ2-sΔ2sQ1+sΔ2sQ1-sΔ1sQ1=sΔ2(sQ2-sQ1)+sQ1(sΔ2-sΔ1)

(2)

或sY2-sY1=sΔ1(sQ2-sQ1)+sQ2(sΔ2-sΔ1)

(3)

式(2)和式(3)只是参考基准不同,并不存在实质性差别。不可否认,由于两期间数据存在差异,在实际采用以不同期数据作为参考基准的式(2)和式(3)进行核算时,得到的分解结果难免也存在差异。基于此,文章综合式(2)和式(3)两种核算方法,得到式(4):

sY2-sY1=0.5(sΔ1+sΔ2)(sQ2-sQ1)+0.5(sQ1+sQ2)(sΔ2-sΔ1)

(4)

式(4)右边第一项是,在两期间,市场主体相对规模均值与市场主体占比变化量的乘积。显然,市场主体占比变化方向决定了右边第一项度量的符号,比如市场主体占比增加,第一项符号为正;反之,为负。基于此,文章把等式右边第一项称之为进入效应。右边第二项是,在两期间,市场主体数量占比均值与市场主体相对规模变化量的乘积。显然,市场主体相对规模变化方向决定了右边第二项度量的符号,比如市场主体相对规模增加,第二项符号为正;反之,为负。基于此,文章把等式右边第二项称之为成长效应。

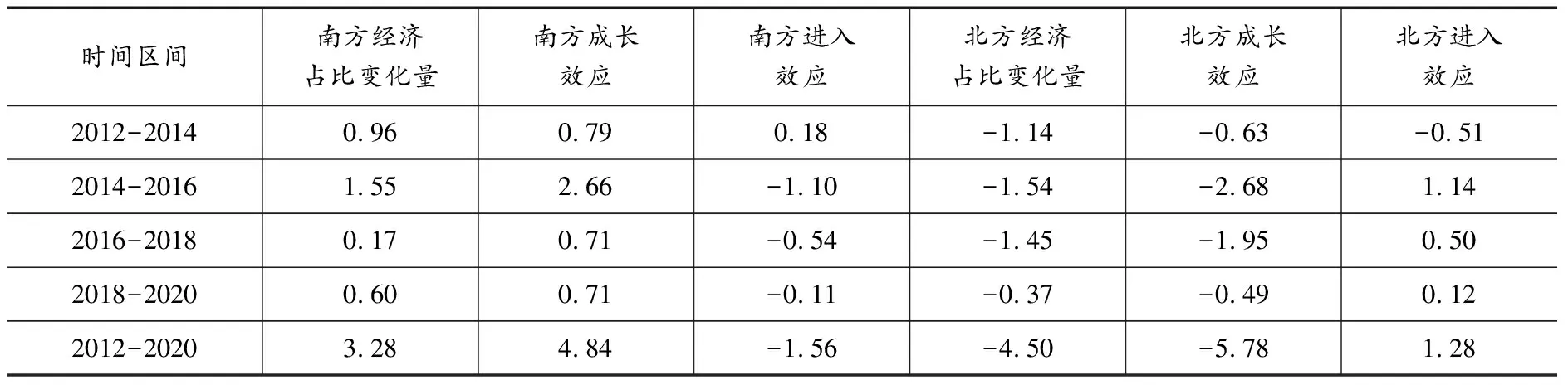

文章采用式(4)核算我国南北经济占比在2012-2020年间的变化情况。数据来自国家统计局报告的各省(直辖市、自治区)地区生产总值和企业法人单位个数。表1报告了南北方经济占比变化中的企业法人进入效应和成长效应。

表1 经济占比变化核算:企业法人视角

表1第2-4列报告了南方经济占比的分解。总体而言,2012年至2020年南方经济占比共上升了3.28个百分点,其中成长效应为4.84个百分点,进入效应为-1.56个百分点,企业法人成长效应在南方经济占比上升中起到了主导作用,进入效应不仅没有推动南方经济占比增长,反而具有一定抑制作用。分阶段来看,在2012-2014年间,南方经济占比上升了0.96个百分点,其中0.79个百分点是企业法人成长效应,0.18个百分点是企业法人进入效应。显然,这两个效应都是正的,其中成长效应更大些。在随后的2014-2016年、2016-2018年和2018-2020年三个阶段,南方经济占比一直上升,企业法人成长效应也一直是正的,但是企业法人进入效应则一直是负的。这表明,企业法人成长效应完全主导着南方经济占比上升。

表1第5-7列报告了北方经济占比的分解。总体而言,2012年至2020年北方经济占比下降了4.5个百分点,其中成长效应为-5.78个百分点,进入效应为1.28个百分点。这表明企业法人成长效应在北方经济占比下降中起到了主导作用,进入效应尽管是正的,但是并没有阻止北方经济占比下降。分阶段来看,在2012-2014年间,北方经济占比下降了1.14个百分点,其中-0.63个百分点是企业法人成长效应,-0.51个百分点是企业法人进入效应。显然,这两个效应都是负的,其中成长效应的绝对值更大些。在随后的2014-2016年、2016-2018年和2018-2020年三个阶段,北方经济占比一直下降,尽管企业法人成长进入效应从2014年开始一直是正的,有助于提高北方经济占比,但是企业法人成长效应一直是负的,主导着北方经济占比不断下降。

总之,以上分析表明,从企业法人视角看,2012年以来,南北经济占比的变化主要是由企业法人的成长效应主导的。

(二)劳动力视角占比变化核算

从劳动力视角出发,国内生产总值Y是劳动力数量L和劳动生产率δ乘积。相应地,地区s的经济生产总值Ys为劳动力数量Ls与劳动生产率δs乘积。同理, 地区经济占比变化也可分解为劳动力的进入效应与成长效应,

sY2-sY1=0.5(sδ1+sδ2)(sL2-sL1)+0.5(sL1+sL2)(sδ2-sδ1)

(5)

类似于式(4),在式(5)中,等式右边第一项是,在两期间,相对劳动生产率均值与劳动力占比变化量的乘积,度量了劳动力的进入效应。右边第二项是,在两期间,劳动力占比均值与相对劳动生产率变化量的乘积,度量了劳动力的成长效应。

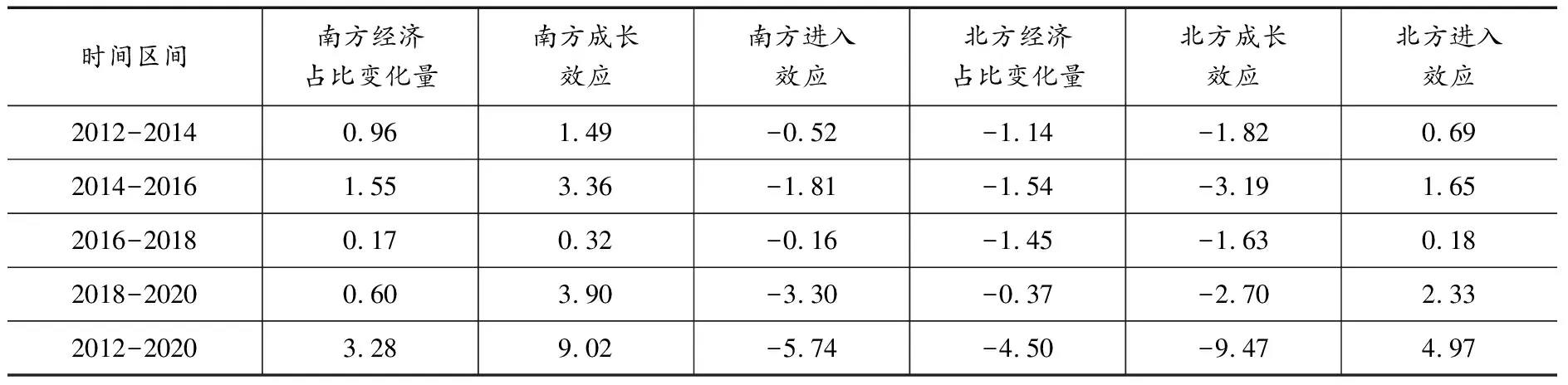

文章采用式(5)核算我国南北经济占比在2012-2020年间的变化情况。数据来自国家统计局报告的各省(直辖市、自治区)地区生产总值和就业人员。表2报告了南北方经济占比变化中的劳动力进入效应和成长效应。

表2 经济占比变化核算:劳动力视角

表2第2-4列报告了南方经济占比的分解。总体而言,2012年至2020年南方经济占比共上升了3.28个百分点,其中劳动力成长效应为9.02个百分点,进入效应为-5.74个百分点,劳动力成长效应在南方经济占比上升中起到了主导作用,进入效应不仅没有推动南方经济占比增长,反而具有一定抑制作用。分阶段来看,在2012-2014年、2014-2016年、2016-2018年和2018-2020年四个阶段,南方经济占比一直上升,劳动力成长效应也一直是正的,但是劳动力进入效应则一直是负的。这表明,劳动力成长效应完全主导着南方经济占比上升。

表2第5-7列报告了北方经济占比的分解。总体而言,2012年至2020年北方经济占比下降了4.5个百分点,其中成长效应为-9.47个百分点,进入效应为4.97个百分点。这表明劳动力成长效应在北方经济占比下降中起到了主导作用,进入效应尽管是正的,但是并没有阻止北方经济占比下降。分阶段来看,在2012-2014年、2014-2016年、2016-2018年和2018-2020年四个阶段,北方经济占比一直下降,尽管劳动力进入效应一直是正的,有助于提高北方经济占比,但是劳动力成长效应一直是负的,主导着北方经济占比不断下降。

总之,以上分析表明,从劳动力视角看,2012年以来,南北经济占比的变化主要是由劳动力的成长效应主导的。

四、寻找更深层次因素

(一)理论假说

文章认为,“放管服”改革有利于企业成长,提高劳动生产率。党中央、国务院高度重视 “放管服”改革优化营商环境工作。自2015年5月12日国务院召开全国推进简政放权放管结合职能转变工作电视电话会议,正式提出“放管服”改革以来,国务院每年印发 “放管服”改革重点任务分工方案,确保重点任务落到实处。比如2021年6月2日,李克强总理在全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议上发表重要讲话,7月印发深化“证照分离”改革、提高监管的精准性有效性、推进政务服务标准化规范化便利化等具体措施和要求,部署持续一体推进“放管服”改革,培育壮大市场主体,更大激发市场活力和社会创造力。“放管服”改革通过推进企业全生命周期政务服务的便利化,在“准入”环节,降低市场准入门槛和进入成本,有利于新企业进入市场;在“运营”环节,“放管服”改革致力于全流程、全环节降低企业的制度性成本,促进企业成长;在“退出”环节,实行注销便利化改革等,有利于市场出清,提升资源配置效率。

(二)实证模型

文章拟采用固定面板模型实证检验上述理论假设。实证模型具体设定如下:

Yit=α0+α1egovit+θXit+ui+λt+εit

(6)

在式(6)中,Yit为i省份在t年的对数形式的市场主体规模(scaleit)和对数形式的劳动生产率(lrgdpit)。其中,市场主体规模为实际生产总值与企业法人单位数量的比值,劳动生产率为实际生产总值与城镇就业人口的比值。

egov是文章的核心解释变量,度量省级政府一体化政务服务能力。尽管党中央、国务院高度重视“放管服”改革优化营商环境工作,但是相关部门并没有定期发布相应的统计数据。基于此,文章采用中央党校(国家行政学院)电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力(政务服务“好差评”调查评估报告)》数据。中央党校在联合国电子政务调查评估(EGDI)框架下,面向全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团及计划单列市、省会城市,对一体化政务服务能力进行评估,并自2015年起逐年发布评估结果。评估工作依托于国家政务服务平台和各省政务服务平台提供服务的相关数据,围绕在线服务成效、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度5项一级指标进行展开,并下设22项二级指标、66项三级指标(3)不同年度二三级指标的数目有小幅变动。构成指标体系。在线服务成效是2017年新增的一级指标,主要用于衡量“好差评”制度建设,为了满足数据的可比性,文章对该指标进行剔除。剩余4个一级指标较为客观全面地从省级政府一体化政务服务能力的 “一网通办”“渠道一网通达”“事项应上尽上”“指南精准实用”方面对省级政府一体化政务服务能力程度进行评估。基于此,文章采用29(4)不包含西藏和新疆。个省区市2015-2020年在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度4项一级指标的平均得分的对数形式,度量省级政府一体化政务服务能力。

文章还控制了一系列可能影响市场主体规模和劳动生产率的变量。具体而言,包括工业化水平(indus)、政府规模(gov)、对外开放程度(open)、城市化水平(urban)、国有经济比重(soe)(5)工业化水平采用第二产业增加值与GDP的比值,政府规模采用政府财政支出与GDP的比值,对外开放程度采用出口总额与GDP的比值,城市化水平采用城镇人口比重,国有经济比重采用国有企业法人单位数与总企业法人单位数的比值。。数据来自国家统计局。

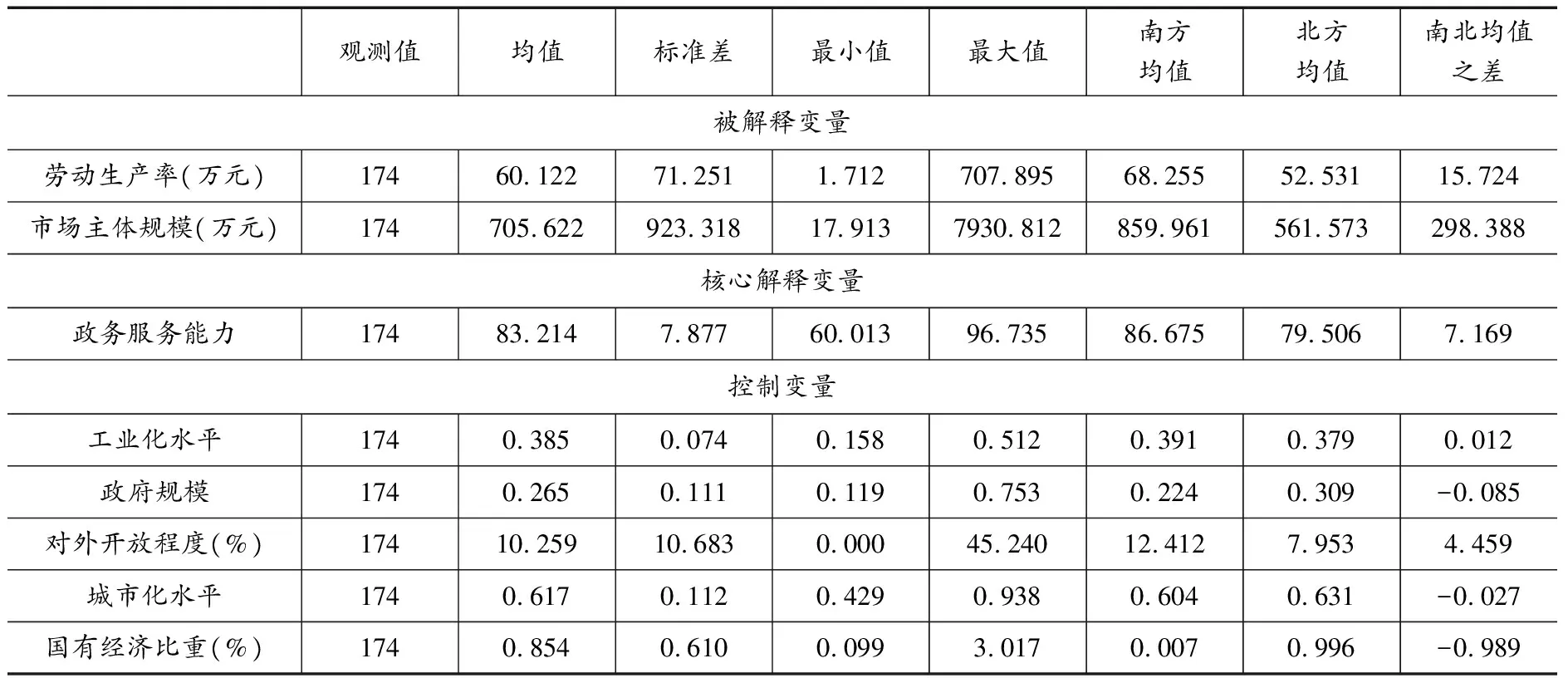

表3为文章变量的描述性统计。统计数据显示,在过去5年间,平均劳动生产率为60.122万元,平均市场主体规模为705.622万元,平均省级政府一体化政务服务能力水平得分为83.214。

表3 描述性统计

(三)实证结果

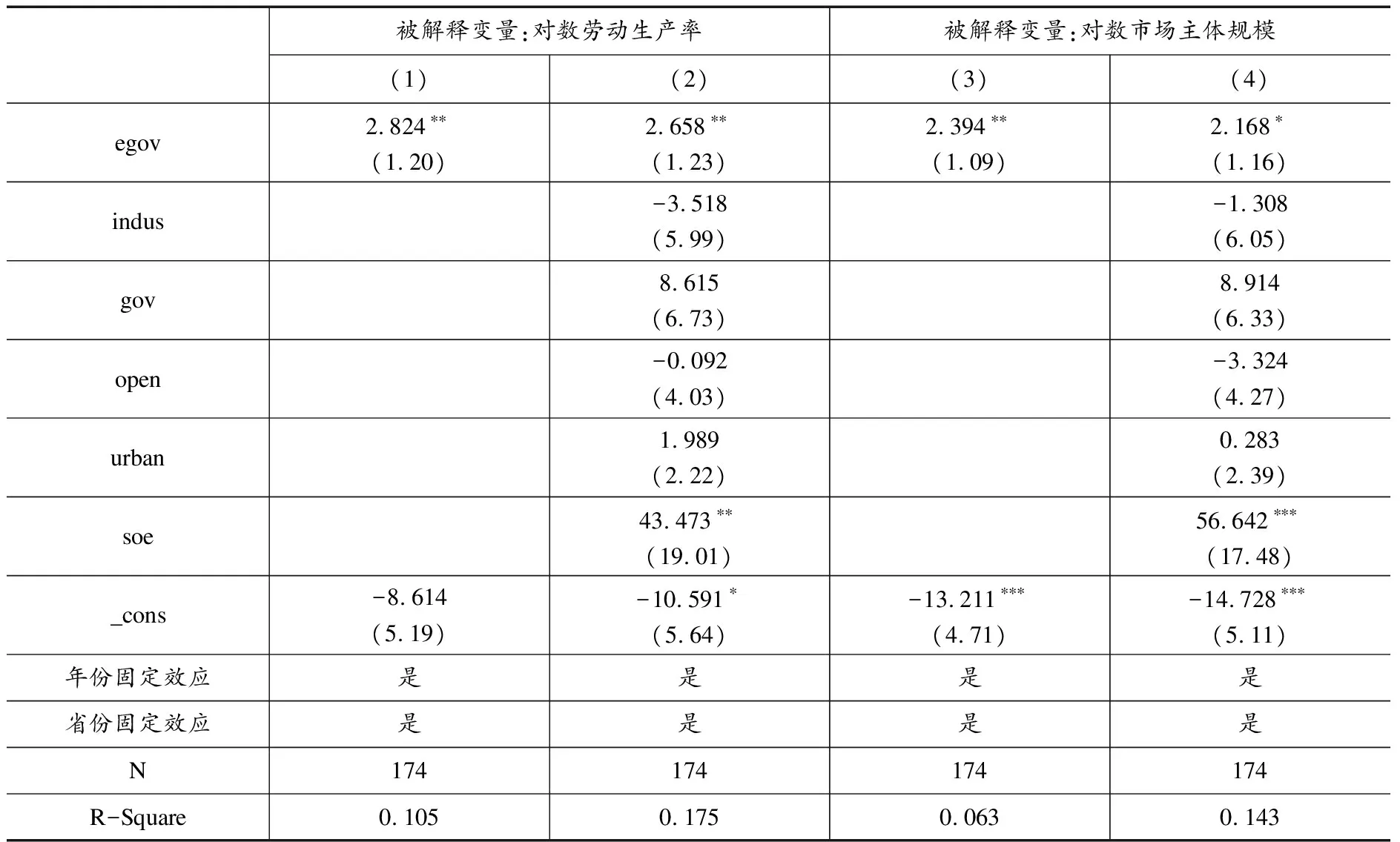

表4报告了基本回归结果,从劳动力和企业两个视角估计省级政府一体化政务服务能力对微观主体成长的影响。

表4第(1)、(2)列采用劳动力视角,被解释变量为对数劳动生产率。第(1)列报告了固定效应模型估计结果,控制省份固定效应和年份固定效应后,省级政府一体化政务服务能力的系数显著为正,即省级政府一体化政务服务能力越强,劳动生产率越高。文章所关心的省级政府一体化政务服务能力系数估计值为2.824,能够通过显著性为5%的统计检验,表明省级政府一体化政务服务能力每增加1个百分点,劳动生产率将增加2.824个百分点。第(2)列控制工业化水平、政府规模、对外开放程度、城市化水平和国有经济比重的差异,此时省级政府一体化政务服务能力的估计系数为2.658,系数大小略有降低,仍能通过5%水平的显著性检验。

表4第(3)、(4)列采用企业视角,被解释变量为对数市场主体规模。第(3)列报告了控制省份固定效应和年份固定效应的结果,省级政府一体化政务服务能力水平的系数为2.394,通过了5%水平的显著性检验,表明省级政府一体化政务服务能力的提高有利于企业成长。具体而言,省级政府一体化政务服务能力每增加1个百分点,市场主体规模将增加2.394个百分点。第(4)列控制可能影响市场主体规模的因素后,省级政府一体化政务服务能力的估计系数为2.168,系数大小略有降低,在统计意义上依旧显著。结果表明,省级政府一体化政务服务能力的提高能够促进企业规模成长,提高劳动生产率。

表4 省级政府一体化政务服务能力与微观主体成长:基准回归

表5针对核心解释变量的度量方式进行稳健性检验(6)文章暂未考察可能存在的内生性问题。。第(1)、(3)列复现了表4中的基准回归结果,第(2)、(4)列采用未剔除在线服务成效一级指标的省级政府政务服务一体化能力总指标得分的对数形式(egov_all)作为解释变量,度量省级政府政务服务一体化能力。回归结果中,省级政府一体化政务服务能力总指标得分每增加1个百分点,劳动生产率增加2.699个百分点,市场主体规模增加2.203个百分点,与基准回归结果相比,核心解释变量系数大小略有提升,核心结论仍与预期一致。

表5 省级政府一体化政务服务能力与微观主体成长:稳健性检验

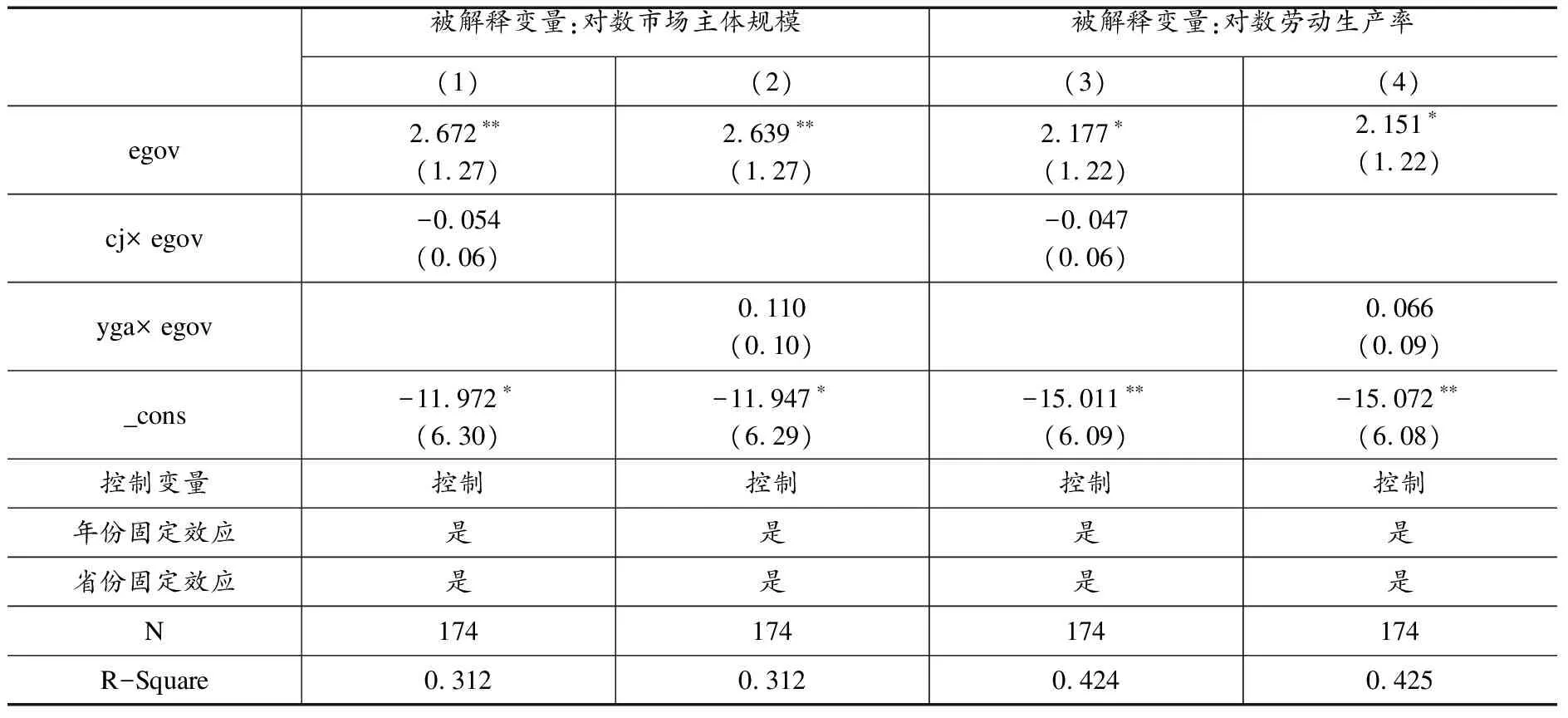

为了促进区域统筹协调发展,党中央也根据各地区特征和优势,不断推出针对性的区域发展战略。如2015年中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》、2016年国务院正式印发《长江经济带发展规划纲要》、2019年印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》、2021年印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。(7)由于文章数据时间跨度为2015-2020年,《京津冀协同发展纲要》和《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的印发时间超出研究范围,故本部分仅探究《长江经济带发展规划纲要》和《粤港澳大湾区规划纲要》的影响。因此文章尝试引入区域发展战略,探究其是否会干扰省级政府一体化服务能力对微观主体成长的影响。

表6 省级政府一体化政务服务能力与微观主体成长:区域发展战略影响

表6第(1)、(3)列构建长江经济带虚拟变量(cj),如果样本所在省份属于长江经济带且年份位于2016年《长江经济带发展规划纲要》发布后,取值为1,否则取值为0。将虚拟变量与核心解释变量的交乘项纳入模型,估计结果发现省级政府一体化政务服务能力的系数为2.672,仍能通过5%水平的显著性检验,而交乘项系数数值较小,且在统计意义上不显著。表6第(2)、(4)列针对粤港澳大湾区构建虚拟变量(yga),由于文章不考虑香港、澳门地区,因此如果样本属于广东省且年份位于2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》之后,虚拟变量取值为1,否则取值为0。将虚拟变量与省级政府一体化政务服务能力水平的交乘项纳入估计,估计结果显示核心解释变量系数为2.177,在10%的置信水平上显著,交乘项系数较小,且在统计意义上不显著。这表明,引入国家区域发展战略,文章的基本发现依然是稳健的。

总之,以上实证结果表明,与理论假设一致,在2015-2020年间,省级政府一体化政务服务能力与其辖区微观主体成长显著正相关。省级政府一体化政务服务能力水平每增加1个百分点,企业规模将增加2.168个百分点,劳动生产率将增加2.658个百分点。

五、结论性评述

自2012年以来,南方地区经济占比普遍上升,北方地区经济占比普遍下降,成为我国区域经济发展的新现象。文章从微观主体的视角考察这个新现象。

在核算方法上,文章贡献了一个核算地区经济占比变化的新方法。从地区总产出等于企业数量与企业平均产出这个恒等式出发,文章把地区经济占比变动分解为微观主体的进入效应和成长效应。这个地区经济占比核算公式,不仅具有清晰的经济含义,而且具有很强的可处理性。

在占比核算上,文章的核算结果显示,在2012-2020年间,南方经济占比提高了3.28个百分点,从企业法人视角看,企业成长效应是主导,具体而言,进入效应是-1.56个百分点,成长效应是4.84个百分点。从劳动力视角看,劳动力的成长效应也是主导。具体而言,进入效应是-5.74个百分点,成长效应是9.02个百分点。这表明,南方经济占比上升主要源于微观主体的成长效应。

在实证分析上,文章提出的理论假设是,“放管服”改革有利于企业成长、提高劳动生产率。文章采用省级政府一体化政务服务能力代理“放管服”改革,实证分析结果与理论假设一致,在2015-2020年间,省级政府一体化政务服务能力与其辖区微观主体成长显著正相关。具体而言,省级政府一体化政务服务能力水平每增加1个百分点,企业规模将增加约2.2个百分点,劳动生产率将增加约2.6个百分点。

文章的发现是稳健的,从微观主体视角揭示了南方经济占比上升是南方经济率先高质量发展的结果,全面深化改革是实现高质量发展的关键一招。当然,文章的研究还是初步的,还有很多问题值得进一步研究。比如,“放管服”改革可能存在的内生性问题应当如何解决?“放管服”改革10年来,中国市场主体从五千万增加到1.5亿户,增长了三倍。市场主体数量的激增对中国区域经济发展带来哪些影响?对区域经济协调发展带来哪些影响?如何更加系统性地考察微观主体的进入效应和成长效应?显然,这些问题都值得进一步探索。