南北城市功能差异与南北经济差距

2022-07-06黄少安谢冬水

黄少安 谢冬水

一、引言

改革开放以来,中国经济高歌猛进,取得了巨大的发展成就。然而,在经济整体高速增长的同时,地区之间的发展却并不平衡,区域经济发展分化现象日益突出。从区域经济发展的格局看,过去几十年,地区间不平衡主要表现为东中西部发展水平的差距,东南沿海地区的经济增长速度和质量明显高于中西部。可是,近年来,尤其是2008年国际金融危机以来,中国地区间不平衡的格局,比较快地由东中西部差距转变为南北差距,南方经济增长速度和质量普遍和明显地高于北方。(1)本文南北方的划分按照传统方法以长江—秦岭—淮河线作为分界线,北方地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、黑龙江、吉林、辽林、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省市自治区,其他16个省市自治区为南方地区(没有包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省)。从经济总量看,北方地区GDP总量占全国的比重自2008年以来逐年下降,已由2008年的43%降至2019年的35%;从经济增长速度走势看,北方地区经济增速从2008年开始大幅放缓,呈现出停滞和衰退的迹象,而南方地区则保持了相对平稳的发展态势。2008—2019年北方地区人均GDP年均增长8.32%,而南方年均增长9.42%,北方比南方低1.1个百分点(2)以上数据来源于历年《中国统计年鉴》和中经网统计数据库。。当前,南北方经济差距扩大已成为中国区域经济发展不平衡的一个新特征,同时也构成了制约未来经济平衡发展和影响国家长治久安的重大现实问题。

为了探寻中国地区之间经济差距形成的原因,已有文献主要从资源要素分布(Fleisher et al.,2010;Banerjee et al.,2020)、地理因素(Liu et al., 2018;Guo et al., 2020)、地区体制环境(樊纲等,2011;Yang et al., 2020)以及地方官员行为特征(Xu,2011;张鹏飞等,2018)等角度,进行了广泛探讨。与现有文献不同,本文试图从一个新的视角——南北中心城市增长极功能差异来解释南北经济差距。根据区域经济的增长极理论,中心城市是区域发展的增长极,它不仅自身具有较强的增长能力和创新能力,而且还拥有辐射带动周边地区发展的功能,因此,中心城市构成了引领区域经济增长的一个主要动力(Perroux,1950)。随着我国经济进入转型升级新阶段,中心城市正在成为承载发展要素的主要空间形式。增强中心城市的辐射带动力,已成为我国推动区域经济协调发展的一项重要战略。然而,值得注意的是,在经典的增长极理论中(Myrdal,1957),中心城市对周围地区的经济辐射作用可能会产生两种相互对立的效应:回流效应(本文称虹吸效应)和扩散效应(本文称带动效应)。由于这两种影响效应的作用力量强度不同,使得中心城市对周围地区的辐射带动和极化作用在现实中可能展现出不同程度的差异性(朱虹等,2012)。更值得关注的是,中心城市的增长极和极化作用究竟表现如何,还与其自身的创新能力存在很大关联(黄少安,2019b)。在这种情况下,我们需要思考的问题是,中国南北中心城市对周围地区的极化作用是否存在差异?如果是,这种极化作用差异与南北经济差距的关系是什么?其是否构成了扩大我国南北经济差距的原因?背后又隐含着何种作用机制?

本文试图从考察我国南北中心城市的极化作用和经济辐射模式切入,对上述问题作出逻辑一致的解释。观察改革开放以来中国城市的发展历程,我们注意到一个重要现象是,在我国经济转型过程中,南北中心城市对周围地区经济发展的辐射带动作用存在显著差异:南方中心城市与周围地区的经济差距较小,经济一体化程度较高;而北方中心城市与周围地区的经济差距非常大,往往中心城市里面非常发达,但其周围地区却比较贫困。与此对应的另一个现象是,南方中心城市具有更高的创新能力,其单位科研人员的创新成果产出和单位科研财政的投入产出明显高于北方(黄少安,2019a)。从区域经济的增长极理论上讲,这意味着南方中心城市对周围地区的辐射功能主要以带动效应为主,它在区域经济增长中扮演了增长极和创新极的角色;而北方中心城市的创新能力和带动能力明显弱于南方,它对周围地区的经济辐射主要表现为虹吸效应,难以带动周围地区共同发展。这种南北中心城市在创新引领和辐射带动上的功能差异,构成了理解我国南北方地区经济差距的重要视角。

那么,又是什么造成了南北中心城市的功能差异呢?我们认为,中国城市发展背后不同的形成机制是构成南北城市功能差异的重要因素。在我国经济转型时期的城市发展过程中,南方地区更多地依靠市场机制主导形成城市,中心城市与周围地区能够相互输送发展能量,形成了经济一体化的发展模式,本文称这种模式为“经济有机体”;而北方地区的城市则更多依靠计划手段,把各种资源堆积在一堆,形成了中心城市向周围地区单向吸取资源但却没有相互输送发展能量的发展模式,本文称这种模式为“资源堆”(黄少安,2019b)。这种南北城市形成机制下的经济有机体和资源堆之间的差异体现在:南方中心城市具有很强的创新能力和辐射带动能力,有效地带动了区域经济发展;而北方中心城市的创新能力和辐射带动能力则相对较弱,难以带动区域经济协调发展,最终导致南北方地区经济差距扩大。

基于中国现实数据,本文对上述理论逻辑进行了严格的实证检验。我们首先从经济收敛模型出发,运用各省域内中心城市与外围城市数据,展开中心城市经济功能的识别和极化作用差异的分析。结果显示,南方中心城市显著带动了周围地区的经济增长,而北方中心城市对周围地区的影响主要表现为虹吸效应,没有带动周围地区共同发展。接着,通过选取中心城市带动能力指标和创新能力指标作为衡量中心城市极化作用差异的代理变量,考察南北中心城市极化作用差异与南北经济差距的关系。实证结果表明,南北中心城市极化作用差异对南北经济差距存在显著影响,中心城市的创新能力及其对周围地区的辐射带动能力越强,越将推动区域整体的经济增长。进一步对导致南北中心城市功能差异的原因进行研究发现,城市形成机制是决定南北中心城市功能差异的重要因素,越是依靠市场机制形成和发展城市的地区,中心城市的辐射带动能力和创新能力越强,并通过这一机制最终促进了区域整体的经济增长。

与已有文献相比,本文的特点和贡献主要体现在以下三个方面:第一,已有关于中国区域经济差距的研究主要以东中西部地区差距为研究对象,鲜有文献直接研究南北地区经济差距并进行严谨的实证分析,本文将研究对象延伸到南北地区经济差距,对中国区域经济差距的这一新特征及其成因进行理论和实证研究,有助于拓展有关区域差距方面的研究维度;第二,虽然关于中国区域经济差距影响因素的文献非常丰富,但鲜有文献研究南北中心城市功能差异是否以及如何影响南北经济差距,本文在识别南北中心城市极化作用差异的基础上,从辐射带动能力和创新能力角度构建了南北中心城市极化作用差异指标,细致研究了中心城市极化作用差异对地区经济增长的影响,为探寻中国南北经济差距的成因提供了一个新视角;第三,本文不但实证验证了南北中心城市极化作用差异影响南北经济差距的可能性,还从城市形成机制的角度考察了这一可能性的作用机制,有助于为探寻中国南北经济差距的成因提供完整的逻辑链条,也为国家制定相关促进南北经济协调发展的政策提供了参考依据。

本文余下内容安排如下:第二部分在经验事实和理论文献基础上,提出理论假说;第三部分是实证模型设定和数据说明,第四部分实证检验南北中心城市功能差异与南北经济差距的关系;第五部分探讨南北中心城市功能差异影响地区经济增长的作用机制;第六部分是结论与政策启示。

二、理论假说:南北中心城市极化作用差异导致南北经济差距

关于中国地区之间经济差距问题,已有文献主要围绕东中西部地区经济发展差距的形成原因展开了大量研究,并提出了众多解释。其中,较为传统的解释是基于新古典经济增长理论的框架,从资源要素分布差异的视角,探讨人力资本(姚先国、张海峰,2008;刘智勇等,2018;Fleisher et al.,2010)、交通基础设施(张学良,2012;Chen and Haynes,2017;Banerjee et al.,2020)、外商直接投资(Wei et al.,2009;Lessmann, 2013;Wu et al., 2019)、金融发展(林毅夫、孙希芳,2008;Lee et al.,2012)等因素对各地区经济差异的影响。然而,正如North and Thomas(1973)所指出的,这些因素仍是增长,而不是增长的原因。也有一些文献从地理因素的角度出发,强调气候、区位、经济集聚等地理因素在地区经济绩效差距中扮演了重要角色(Bao et al., 2002;Liu et al., 2018;Guo et al., 2020;陆铭等,2019)。毋庸置疑,地理因素对于地区经济增长至关重要。然而,地理因素本身是相对固定的,而地区间经济差距却是变化的,这意味着地理因素难以对地区之间的经济差距作出积极解释。为了弥补以上因素在解释地区经济差距中的不足,经济发展理论更为重视对制度因素的探讨(North,1990;Acemoglu et al., 2001)。围绕中国区域经济差距问题,这些研究制度因素的文献或者从地区体制环境差异的角度出发,强调市场化改革(樊纲等,2011;韦倩等,2014;Yang et al., 2020)、所有制结构(刘瑞明,2011;盛来运等,2018;Huang, 2019)、政府发展战略和倾斜性政策(林毅夫、刘培林,2003;Lau,2010;Hao et al., 2020)等因素对地区经济差距的影响;或者基于经济分权和地方政府竞争的制度背景,从地方官员行为特征差异的视角来解释地区间经济绩效差距(Xu,2011;刘明兴等,2015;邓宏图、宋高燕,2016;张鹏飞等,2018)。

上述文献为我们理解中国地区差距提供了有价值的洞见,但是在研究区域经济差距的决定因素时,绝大多数文献忽略了城市功能差异对地区经济差距的可能影响。当前,中国正处在经济转型和快速的城市化进程中,中心城市对区域经济发展的作用日益凸显,这是中国地区经济发展分化的一种重要制度背景。尤其值得关注的是,在城市的形成和发展过程中,我国南北方中心城市的形成机制和经济功能存在着明显差异。因此,如果不考虑经济转型过程中城市功能差异这一事实,将难以完整地揭示影响我国南北经济差距的真正原因。基于此,本文试图将城市功能差异、城市形成机制与南北经济差距纳入同一个分析框架,系统研究我国南北中心城市功能差异对南北经济差距的影响及其作用机制。

(一)南北中心城市极化作用差异的经验事实

根据区域经济增长极理论,区域内部各城市的经济规模和经济实力一般不对等,存在一个或多个中心城市,这些中心城市构成了区域经济的增长极,它们对周围地区的经济发展具有不同程度的辐射带动作用。这种辐射带动作用由两种不同的作用力量——带动效应和虹吸效应共同构成。如果中心城市的发展能够向周围地区提供经济服务、输出资源要素和经济活动,则中心城市对外围地区的经济辐射将主要表现为带动效应,能够拉动周围地区共同发展;相反,如果中心城市的发展只是单向地向周围吸取资源,则中心城市对外围地区的经济辐射将主要表现为虹吸效应,难以对周围地区产生有效的辐射带动作用,从而导致中心城市与周围地区经济发展差距扩大(Myrdal,1957)。此外,中心城市的增长极效应还体现在其自身的创新能力上。因此,我们在既有增长极理论基础上,引申一个“创新极”或“创新增长极”概念。一般来说,(科学、技术、管理的)创新性成果、创新性产业、创新性企业、创新性思维发生于中心城市,然后向周围扩散。如果中心城市的创新能力强,将会在区域经济中扮演重要的创新极角色,影响和带动周围地区的创新活动和经济发展。从这个意义上说,要想深入理解我国南北方地区经济差距扩大的原因,我们需要对南北中心城市的极化作用,即南北中心城市辐射带动能力和创新能力的具体表现进行探讨。这正是本文要研究的核心问题之一。

为了比较各地区中心城市的极化作用差异,首先需要选择中心城市。根据本文的研究实际,我们采用如下标准确定中心城市:第一,规模标准。衡量城市规模的大小,通常看城市的中心城区常住人口规模,一般而言,中心城市的中心城区人口规模需在300万以上;第二,行政等级标准。中国的城市具有鲜明的行政等级特征(魏后凯,2014),直辖市、省会城市、副省级城市在区域经济发展中处于主导地位,具有较强的辐射带动能力,它们一般是国家或区域经济的中心城市。基于以上标准,本文确定了36个城市作为中心城市。(3)这些城市包括:处在北方的北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、济南、青岛、郑州、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐,处在南方的上海、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明(拉萨由于数据缺失严重,没有包括)。在确定中心城市后,另一项基础性工作是要选取中心城市的周围区域。由于本文主要关注南北中心城市对周围地区(主要是周围中小城市和农村)的辐射带动功能,探讨南北中心城市的形成机制、功能差异与南北经济差距的关系,既要区别中心城市与周围腹地的经济联系,又要考虑南北方不同地区的可比性,突出南北经济发展的“中心—外围”功能差异。因此,我们根据城市行政区划关系和中心城市经济扩张的层次,以省级行政区域为划分标准,选择同一省份下的其他城市作为中心城市的周围区域。具体来说,对于直辖市,我们借鉴朱虹等(2012)的方法,将直辖市下辖的区县划分为“中心城区”和“郊区”,并将中心城区的各个区视作一个整体而不是作为独立的样本,以此把中心城区统一视为直辖市的“中心城市”,而把各个郊区视为中心城市的周围区域。(4)参照各直辖市传统的对中心城区和郊区的划分标准,本文选取的北京市的郊区包括大兴、通州、顺义、昌平、门头沟、房山、怀柔、平谷、密云、延庆共10个区,其他区为中心城区;上海市的郊区包括闵行、宝山、嘉定、金山、松江、青浦、奉贤、崇明共8个区,其他区为中心城区;天津市的郊区包括宁河、静海、宝坻、武清、蓟州共5个区,其他区为中心城区;重庆市的郊区包括万州区、黔江区、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆区、忠县、开州区、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县共17个区县,其他区为中心城区。对于各个省份的中心城市与周围区域的选取,考虑到中国的城市一般下辖几个市辖区和数个离市中心很远的县及县级市,因此,我们选取各省份中心城市的市辖区作为衡量中心城市极化作用的度量区域,而根据《中国城市统计年鉴》和各省统计年鉴所能获得的地级市数据,把同一省份下除中心城市以外的地级市作为中心城市的周围区域,以此考察中心城市市辖区对周围中小城市和农村的辐射带动模式。

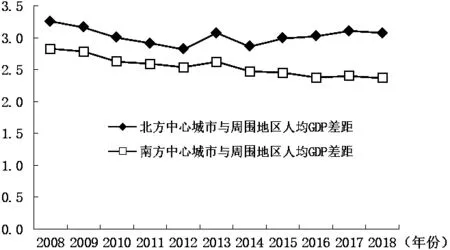

图1 南北中心城市辐射带动能力比较

基于以上关于“中心—外围”区域的设计,图1从辐射带动能力的角度比较了南北中心城市的极化作用差异。由图1可以看出,北方中心城市与周围地区的人均GDP差距非常大,南方的中心城市与周围地区也有差距,但差距相对较小。这说明虽然我国南方和北方都有中心城市,可是南北方中心城市的增长极效应和极化作用却存在明显差异:南方中心城市的辐射带动功能相对较强,中心城市的经济增长能够带动周围地区共同发展;而北方中心城市对周围地区的辐射带动力则相对较弱,难以带动周围地区的经济齐头并进。从经济辐射功能上讲,这意味着南方中心城市对周围地区的经济辐射以带动效应为主,中心城市与周围地区具有相互依存、共同增长、相互输送发展能量的特征。而北方中心城市对周围地区的经济影响只有单向的虹吸效应,没有相互输送发展能量,区域经济一体化水平较低。

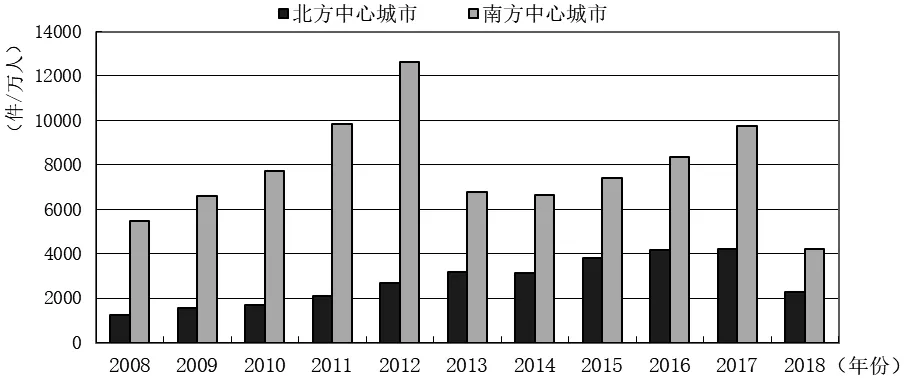

图2 南北中心城市创新能力比较(专利申请量/科学研究和技术服务从业人数)数据来源:专利申请量来自中国研究数据服务平台(CNRDS)创新专利研究(CIRD),科学研究和技术服务从业人数来自《中国城市统计年鉴》。

图2进一步从创新能力角度展示了南北中心城市的极化作用差异。关于城市创新能力,已有研究主要侧重于关注城市总的创新投入或创新产出。本文认为,衡量一个城市的创新能力不是看绝对的人才队伍和科研投入,而是单位科研人员的创新成果产出和单位科研投入的投入产出,还有科研成果转化为生产力的转化率的产出。基于此,我们从“专利申请量/科学研究和技术服务从业人数”的角度构建城市创新能力指标。由图2可知,南北方中心城市之间该项指标相差悬殊,南方中心城市平均的创新能力指标远高于北方地区。综合图1和图2,我们不难判断,南北方中心城市的极化作用(带动能力和创新能力)存在明显差距:南方中心城市作为区域经济增长极和创新极,其带动能力和创新能力明显高于北方。那么,我国南北方中心城市极化作用差距背后的决定因素又是什么?这种极化作用的差距将如何影响南北经济差距?下文将从南北方城市形成机制差异的视角出发,探讨南北中心城市的形成机制、功能差异与南北经济差距之间的关系和逻辑机制。

(二)城市形成机制、南北城市功能差异与南北经济差距

通过上述分析可知,南北中心城市的极化作用存在很大差距,这是当前中国南北城市发展过程中的一个特征事实。然而,关于南北方中心城市极化作用差异的原因及其对南北经济差距的影响,尚未受到足够的重视和深入的研究。本文认为,南北中心城市功能差异与城市形成机制存在紧密的关联。一个中心城市能否成为增长极和创新极、极化作用能否扩散,取决于城市形成和发展机制,取决于主要是“城”还是“市”。城,是计划和权力型的,是吸纳性的,是封闭性的;市,是市场和利益型的,是互通互利的,是开放性的。中国绝大多数的城市居于两者之间,北方城市普遍更倾向于“城”。

改革开放以来,中国处在一个由传统计划经济向市场经济转型的发展过程之中。资源配置采用市场竞争机制和政府分配机制相结合的双轨制,是这一经济转型的一个重要特征。内嵌于这一经济转型背景,中国城市的形成和发展也具有明显的双轨制特征,依靠市场竞争机制与政府行政机制共同配置资源,构成了中国转型时期城市形成和发展的独特方式(蔡昉、都阳,2003)。如果进一步观察中国城市的发展历程,可以发现一个鲜明的事实,这种双轨制城市形成机制在南北方地区具有不同的表现:北方地区在城市形成机制上仍然具有浓厚的政府主导特征,大城市的建设更多依赖政府力量和计划手段;而南方地区城市的市场机制相对更为健全,大城市的发展更多依靠市场竞争机制配置资源。值得注意的是,在北方地区这种依靠政府力量主导的城市形成机制中,城市资源配置往往存在明显的行政等级偏向特征,即政府在资源分配、政策倾斜等方面存在偏爱行政等级较高城市的倾向(Davis and Henderson,2003;魏后凯,2014)。这样,处在更高行政级别上的城市,往往享有更多的发展机会和对各种资源的优先支配权,并且能够通过采取包括投资、土地供给、税收优惠等政策干预行为,对要素流动、产业分布和城市体系产生重要影响(王垚等,2015;江艇等,2018)。在这种依靠政府力量主导的城市形成机制下,中心城市由于拥有行政级别优势和权力中心优势,往往容易形成强大的资源吸纳能力,像抽水机一样向周围地区单向吸取和堆积资源。

受数据获取困难的限制,本文主要从城市扩张的土地扩张机制和投资扩张机制的角度,来衡量各地区城市形成机制的差异。在当前土地制度下,地方政府垄断了土地一级市场,垄断和控制土地供给成为地方政府推动城市扩张和城市经济增长的重要手段(刘守英,2017)。同时,由于城市形成机制不同,南北方城市土地扩张的市场化程度往往存在较大差距,并由此导致不同城市土地利用效率的差异(陆铭,2011;李力行等,2016;Chen and Kung.2016)。基于此,本文采用各中心城市“市辖区非农业GDP/土地出让面积”表示城市土地扩张机制差异,该比值越高,说明该城市在形成和扩张过程中越是依靠市场机制配置土地资源,从而土地出让面积的利用效率越高。对于城市投资扩张机制差异,本文采用各中心城市“非国有经济投资/全社会固定资产投资”表示,该比值越高,意味着该城市在形成和发展过程中资本投资的市场化程度越高,更多是依赖市场化的机制配置资本(王小鲁等,2018)。表1从上述数据角度描述了南方和北方的对比情况。从表1可以看出,北方中心城市的土地出让面积利用效率和非国有经济投资比重明显低于南方,这在一定程度反映了南北方中心城市在城市资源配置机制和城市形成机制上的差异,说明南方地区城市的形成和发展主要依靠市场机制配置资源,而北方地区的城市则更多依靠行政力量来配置资源。

我们认为,南北方城市形成机制的差异,对南北中心城市经济功能存在非常重要的影响。南方的城市在市场机制推动下,主要通过产业链、产业集聚、劳动力流动等途径,依靠专业化分工、产业互补以及知识和技术的扩散来发展城市。在这种城市形成机制下,中心城市与周围地区能够相互提供经济服务、输送发展能量,从而形成了一个以中心城市为增长极和创新极、中心—外围地区相互依存和协调发展的经济有机体。相反,北方的城市在资源配置方面更多是依靠计划手段和行政机制。在北方的这种情况下,中心城市由于拥有较多的行政权力和管理权限,往往容易凭借行政优势向周围地区吸取和堆积资源,把各种资源吸纳在一块,形成了一个资源向中心城市单向流动和高度集中的资源堆。

表1 南北方中心城市的城市形成机制比较(2008—2018年)

数据来源:历年《中国国土资源统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》和历年各城市的统计年鉴。

由此可见,正是城市形成机制的差异导致南北中心城市的经济功能迥然不同。南方地区依靠市场机制形成的“经济有机体型”城市是开放的、互动的,它有助于促进生产要素和创新资源的集聚和扩散,提高生产要素和创新资源的利用效率,从而使得中心城市能够成为区域经济的增长极和创新极,有效地带动周围地区的创新活动和经济发展;而北方地区依靠行政机制形成的“资源堆型”城市则是资源的单向流动,这种城市形成机制降低了生产要素和创新资源的利用效率,使得中心城市难以扮演增长极和创新极角色,无法有效带动周围地区的创新活动和经济发展。

这种城市形成机制差异下的南北中心城市极化作用差距,对我国南北地区的经济差距产生了深远影响。从理论上讲,城市具有明显的集聚经济效应,在城市化进程中,城市规模被认为是影响现代经济增长的重要因素(Henderson,2003;Combes et al.,2012)。在这一理论背景下,现有关于中国城市化的研究也主要倾向于关注城市规模与经济增长的关系,认为中国的城市规模普遍较小,限制了集聚效应的发挥,主张扩大城市规模、发挥大城市的集聚效应来推动地区经济增长(Au and Henderson,2006;王小鲁,2010;陆铭等,2019)。然而,通过本文的分析我们认为,就城市化对经济增长的作用而言,问题的关键不在于大城市的规模有多大,更为值得关注的是这些大城市的经济功能是什么,它们是在何种机制下形成和发展的。那些依靠行政机制向周围地区吸取资源形成的大城市,不但无法发挥对区域经济的增长带动作用,反而可能对区域内整体经济增长产生抑制作用。具体而言,在我国南北地区不同的城市形成机制下,南方地区的中心城市依靠市场机制形成了一个经济有机体,中心城市作为区域经济的增长极和创新极,对周围地区具有强大的辐射带动能力,成为了引领区域经济高质量发展的动力源,有效地推动了区域经济整体的协调发展;而北方地区中心城市的建设主要依靠行政机制构成了一个资源堆,这种资源堆类型的发展模式抑制了中心城市的创新能力和辐射带动能力,使得中心城市对周围地区的经济影响主要表现为虹吸效应。在这种虹吸效应作用下,中心城市的发展往往建立在剥夺周围地区发展机会、牺牲周围地区利益的基础上。因此,北方中心城市的经济增长不但无法引领周围地区发展,反而拉大了中心城市和周围地区的经济差距,从而在整体上抑制了地区经济增长,最终导致南北地区经济差距扩大。

综上所述,南北中心城市的功能差异是导致南北经济差距扩大的重要原因。南方中心城市在市场机制作用下构成了一个经济有机体,中心城市的创新极力量和增长极力量很大,能够带动周围地区齐头并进、共同发展,从而推动地区经济高速增长;而北方中心城市在行政机制作用下构成了一个各种资源向中心城市堆积的资源堆,中心城市未能发挥应有的创新极作用和辐射带动作用,难以促进周围地区的经济增长,最终导致南北经济差距拉大。基于以上理论分析,我们提出以下三个有待检验的理论假说:

假说1:我国南北中心城市的极化作用存在显著差距,南方中心城市的辐射带动能力和创新能力较强,它对周围地区的经济辐射主要表现为带动效应,而北方中心城市对周围地区的经济辐射则主要表现为虹吸效应。

假说2:南北中心城市极化作用差异是影响南北经济差距的重要原因。一个地区的中心城市越是缺乏创新能力和辐射带动能力,成为资源堆型城市,越不利于本地区整体的经济增长。

假说3:城市形成机制决定了中心城市对周围地区发挥何种经济功能。依靠市场机制形成的城市,中心城市对周围地区会产生强大的带动效应,从而推动地区经济增长;而依靠行政机制形成的城市,中心城市对周围地区的影响主要表现为虹吸效应,从而抑制地区整体的经济增长。

三、实证模型与数据来源

(一) 实证模型的设定

为了检验上述理论假设,本文首先需要考察南北中心城市对周围地区的增长极和极化作用是否存在差异。基于此,我们构建如下计量模型:

ln(yivt/yivt-1)=α0+α1ln(gict/gict-1)+α2ln(yivt-1)+α3Xivt+μv+λt+εivt

(1)

其中,i,v,c,t分别表示省份、外围城市、中心城市与年份。yivt为i省份的v外围城市在t时期的人均GDP,yivt-1为其初始时期的人均GDP,ln(yivt/yivt-1)是i省份的v外围城市在t时期的人均GDP增长率,核心解释变量ln(gict/gict-1)为i省份的c中心城市在t时期的人均GDP增长率。α1刻画了中心城市对周围地区的极化作用差异,如果α1显著为正,表明中心城市对周围区域的经济增长存在促进带动作用,即中心城市经济增长对周围地区的影响主要表现为带动效应,反之则是表现为虹吸效应。α2刻画了经济增长的条件收敛性问题,如果α2显著为负,则意味着各地区的经济增长存在条件收敛。α0为常数项,εivt表示随机误差项。μv代表不随年份变化的个体固定效应,λi是时间固定效应。

X是一组城市层面的控制变量,根据既有的研究文献,我们主要引入以下变量作为控制变量:产业结构(indus),用第二产业产值与所在城市全市GDP的比值表示;投资率(invest),为固定资产投资与全市GDP的比值;人力资本(edu),为普通高等学校在校人数占总人数的比重;政府规模(gov),用政府预算内支出与所在城市全市GDP的比值表示;金融发展(fd),用各城市金融机构贷款余额与全市GDP的比值表示;城市规模(lnscale),用城市总人口的对数值表示。

本文研究的一个核心目的在于考察南北中心城市功能差异对南北经济差距的影响。为了探究这一问题,验证理论假说2,我们构建如下计量模型:

growthikt=β0+β1poleikt+δXikt+μk+λt+εikt

(2)

其中,被解释变量growthikt为i省份的k城市在t年全市的经济增长速度,分别用人均GDP增长率(pgr)和GDP增长率(gr)进行衡量,定义为:人均GDP增长率=(当年全市人均实际地区生产总值-上年全市人均实际地区生产总值)/上年全市人均实际地区生产总值,GDP增长率=(当年全市实际地区生产总值-上年全市实际地区生产总值)/上年全市实际地区生产总值。poleikt是本文的核心解释变量,代表中心城市极化作用差异程度,根据本文的理论分析,我们分别从中心城市的带动能力和创新能力两个方面进行度量。其中,中心城市带动能力采用各个外围城市与其所在省份对应的中心城市人均实际地区生产总值之比值(rpgdp)来衡量,该比值越大,意味着该外围城市与中心城市的经济差距越小,从而表明中心城市对周围地区的辐射带动能力越强。为了检验结果的稳健性,本文还选取各外围城市与中心城市人均实际地区生产总值增长率之差额(rpgr),作为中心城市带动能力的替代指标进行分析。中心城市创新能力采用各中心城市“专利申请量/科学研究和技术服务从业人数”的对数值(lnpatentp)表示,该比值越大,意味着该中心城市的创新能力越强。此外,我们还采用“专利申请量/科学技术财政支出”(patentexp)来衡量中心城市的创新能力,以进行稳健性检验。β1是实证分析最关注的待估参数,它衡量了中心城市极化作用与地区经济增长速度的关系。如果中心城市的辐射带动能力和创新能力确实推动了地区经济增长,那么β1的系数应该显著为正。

X是一组城市层面的控制变量,包括产业结构(indus)、投资率(invest)、人力资本(edu)、政府规模(gov)、金融发展(fd)、城市规模(lnscale)。β0是常数项,εikt表示随机误差项,μk代表城市固定效应,用以控制各城市未观测到的文化、气候、地理、资源禀赋等个体特征。λt代表时间固定效应,用以控制经济周期的影响。

进一步地,为了检验城市形成机制对南北城市功能差异与南北经济差距的影响,验证理论假说3,我们构建模型(3)和(4)如下:

(3)

growthikt=β0+β1poleikt+β2poleikt×marketikt+β3marketikt+δXikt+μk+λt+εikt

(4)

其中,pole表示中心城市极化作用差异程度,与上文一致,分别从中心城市的带动能力和创新能力两个方面进行度量。由于此处只包含中心城市数据,因此,对于中心城市带动能力采用各省域内外围与中心城市人均实际地区生产总值之比的平均值来衡量。market为城市形成机制的度量,根据前文的分析,本文分别从中心城市扩张的土地扩张机制和投资扩张机制的角度,来衡量各省份中心城市形成机制的差异。城市形成中的土地扩张机制差异采用各中心城市“市辖区非农业GDP/土地出让面积”的对数值(lnlande)表示,城市形成中的投资扩张机制差异则采用各中心城市“非国有经济投资/全社会固定资产投资”(nsoer)表示,这两个指标的数值越高,意味着城市在形成和发展过程中越是依靠市场化的机制配置资源。考虑到各个变量影响的时滞性,同时也为了减少内生性问题,计量模型(3)中的解释变量滞后一年。在模型(3)中,z1为本文关注的待估计参数,刻画了城市形成机制与中心城市极化作用差异的关系。根据本文的假说,我们预期z1显著为正,即中心城市在形成和发展过程中越是依靠市场化的机制配置资源,其辐射带动能力和创新能力将越强。Xikt是一系列与计量模型(2)一致的控制变量。

(二) 变量说明和数据来源

本文选取的样本为2008—2018年地级市及以上城市的统计数据,所选中心城市数据均为市辖区和直辖市的中心城区数据,其他城市数据均为全市数据,对某些城市的个别缺失值通过插值法进行填补。在数据来源上,中心城市专利申请量数据来源于中国研究数据服务平台(CNRDS)创新专利研究(CIRD),城市形成机制中的中心城市土地扩张机制数据来源于历年《中国国土资源统计年鉴》,中心城市投资扩张机制数据来源于各中心城市历年的统计年鉴。其他变量的原始数据均来自《中国城市统计年鉴》、中经网统计数据库、历年各省的统计年鉴以及各城市的统计年鉴。需要提及的是,在检验中心城市创新能力对区域经济的影响时,我们将各中心城市的创新能力数据匹配到相应的外围城市面板数据中进行回归。

在实证策略上,为了有效检验南北中心城市的功能差异及其对南北经济差距的影响,本文主要将各省份中心城市的经济增长率、辐射带动能力、创新能力数据与其周围城市的数据相匹配进行实证分析。由于在本文的设计中有些省份存在两个中心城市,因此,对于存在两个中心城市的省份,我们分别将该省份两个中心城市的数据均与该省份其他外围城市的数据进行匹配,用以检验中心城市极化作用差异对区域经济增长的影响。这样,最后构建了一个包含11期共4422个观测值的城市面板数据。表2报告了上述主要变量的说明和描述性统计结果。

表2 主要变量说明和描述性统计

四、南北中心城市功能差异与南北经济差距的实证分析

本部分将从以下几个方面对南北中心城市功能差异与南北经济差距的关系进行实证检验:首先,考察南北中心城市极化作用的差异性;在此基础上,检验南北中心城市极化作用差异对南北经济差距的影响;最后,进行稳健性检验。

(一) 南北中心城市极化作用差异的实证检验

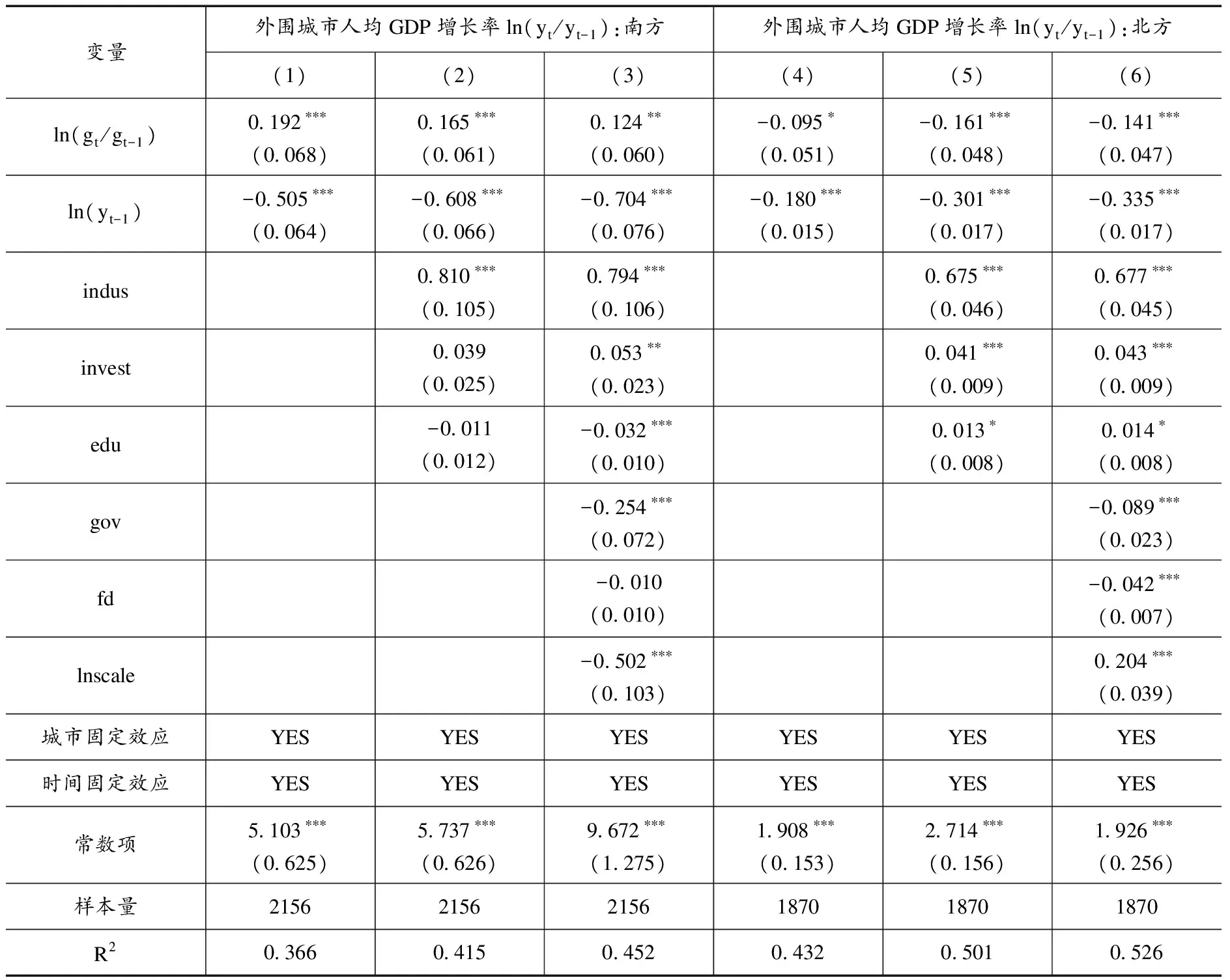

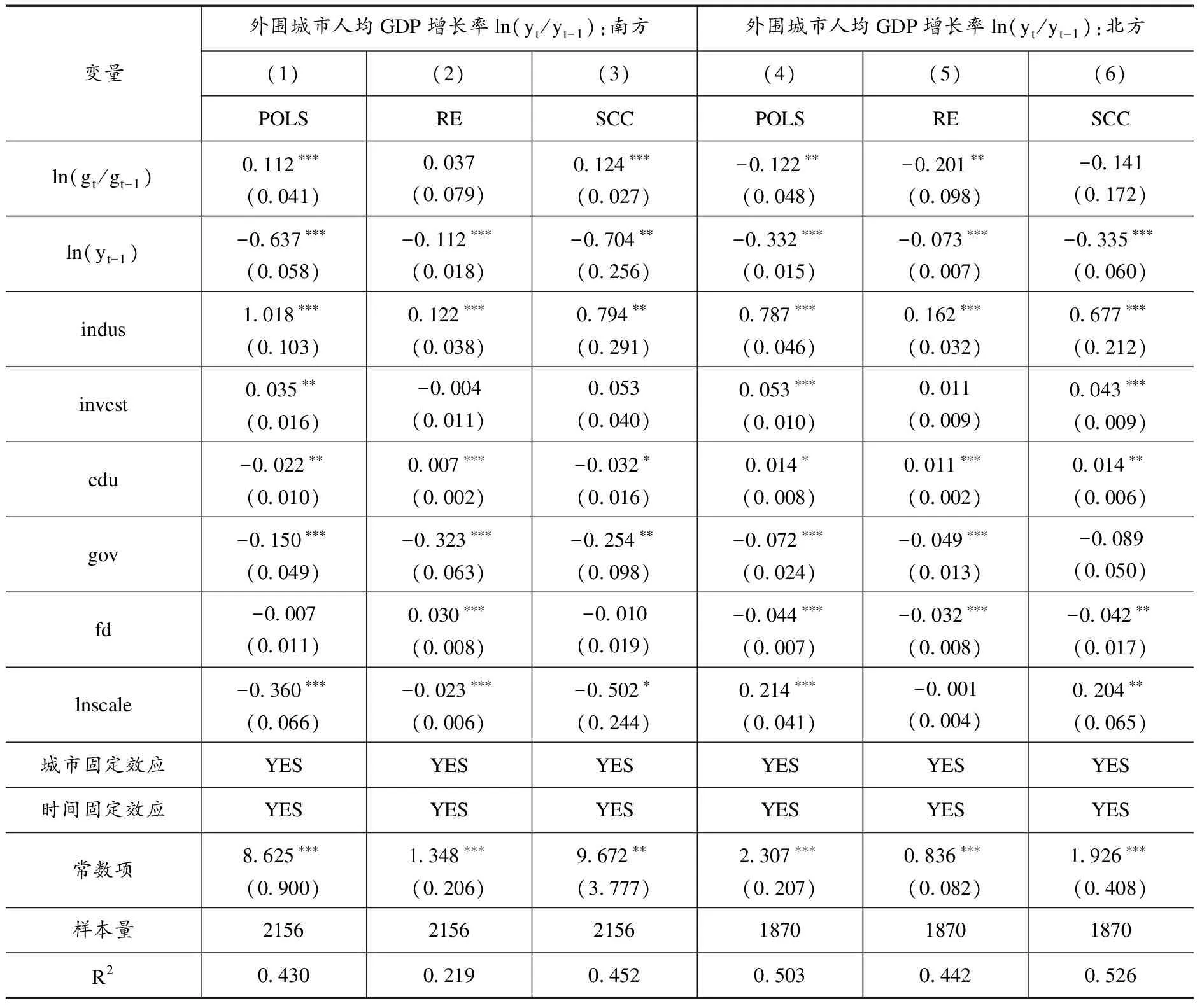

我们首先估计南北中心城市是否存在辐射模式和极化作用的差异性,以检验假说1。表3报告了基于计量模型(1)式的固定效应回归结果。前三列是南方地区的检验结果,其中,第(1)列是没有加入其他控制变量的结果,第(2)、(3)列是依次加入其他控制变量之后的结果,包括产业结构、投资率、人力资本、政府规模、金融发展、城市规模等变量。可以发现,无论是否加入其他控制变量,本文重点关注的中心城市人均GDP增长率的估计系数均显著为正,这表明南方中心城市的经济增长对周围地区具有显著的带动和促进作用。

表3后三列报告了北方地区的回归结果。结果显示,无论是否加入其他控制变量,中心城市人均GDP增长率的影响系数均显著为负。这表明,北方中心城市的经济增长并没有带动周围地区共同发展,反而对周围地区存在着一定程度的抑制作用。表3的这些结果有力地支持了本文的理论假说1,说明我国南北中心城市的极化作用存在显著差异,南方中心城市对周围地区的影响更多地表现为正向的带动效应,而北方中心城市对周围地区的影响则主要表现为虹吸效应。此外,在经济收敛性的检验中,外围城市初始人均GDP的系数在南方和北方地区均为负且通过了1%水平的显著性检验,这说明我国南方和北方地区均存在经济增长收敛性,即经济水平越低的地区经济增长速度越快。

表3 南北方中心城市对周围地区极化作用差异的检验:固定效应模型

为了检验各变量参数估计的稳健性,本文在采用固定效应模型进行估计的同时,还使用了混合最小二乘模型(POLS)、随机效应模型(RE)以及能够有效处理异方差和序列自相关的固定效应模型(SCC)进行回归。表4报告了以上回归模型的估计结果。从结果可以看出,在南方地区,本文关注的中心城市人均GDP增长率的估计系数在POLS模型和SCC模型中依然显著为正,在RE模型中虽然不显著但回归系数依然为正;在北方地区,中心城市人均GDP增长率的估计系数在POLS模型和RE模型中均显著为负,在SCC模型中虽然不显著但系数依然保持为负。这些结果在一定程度上说明,本文关于我国南北中心城市存在显著极化作用差异的结论是稳健的。

拼音中有四个翘舌音的字母,即zh、ch以及sh和r,在这四个拼音教学过程中应当充分考虑其声母读音,这是历年来教学的难点。为此,可以设计一个学生比较熟悉的生活场景,比如招待客人,四位客人到家中做客,他们都戴着帽子,上面分别写着zh、ch、sh、r四个拼音。客人到家时应当打招呼,客人代号比较难读,需要将自己的舌头翘起来,大家一起读zh、ch、sh、r。学生经过慢慢练习逐渐会读,请客人进门时再巩固四个拼音的认读,这有利于正确地拼读翘舌音。

表4 南北方中心城市对周围地区极化作用差异的稳健性检验

(二) 南北中心城市功能差异对南北经济差距的影响

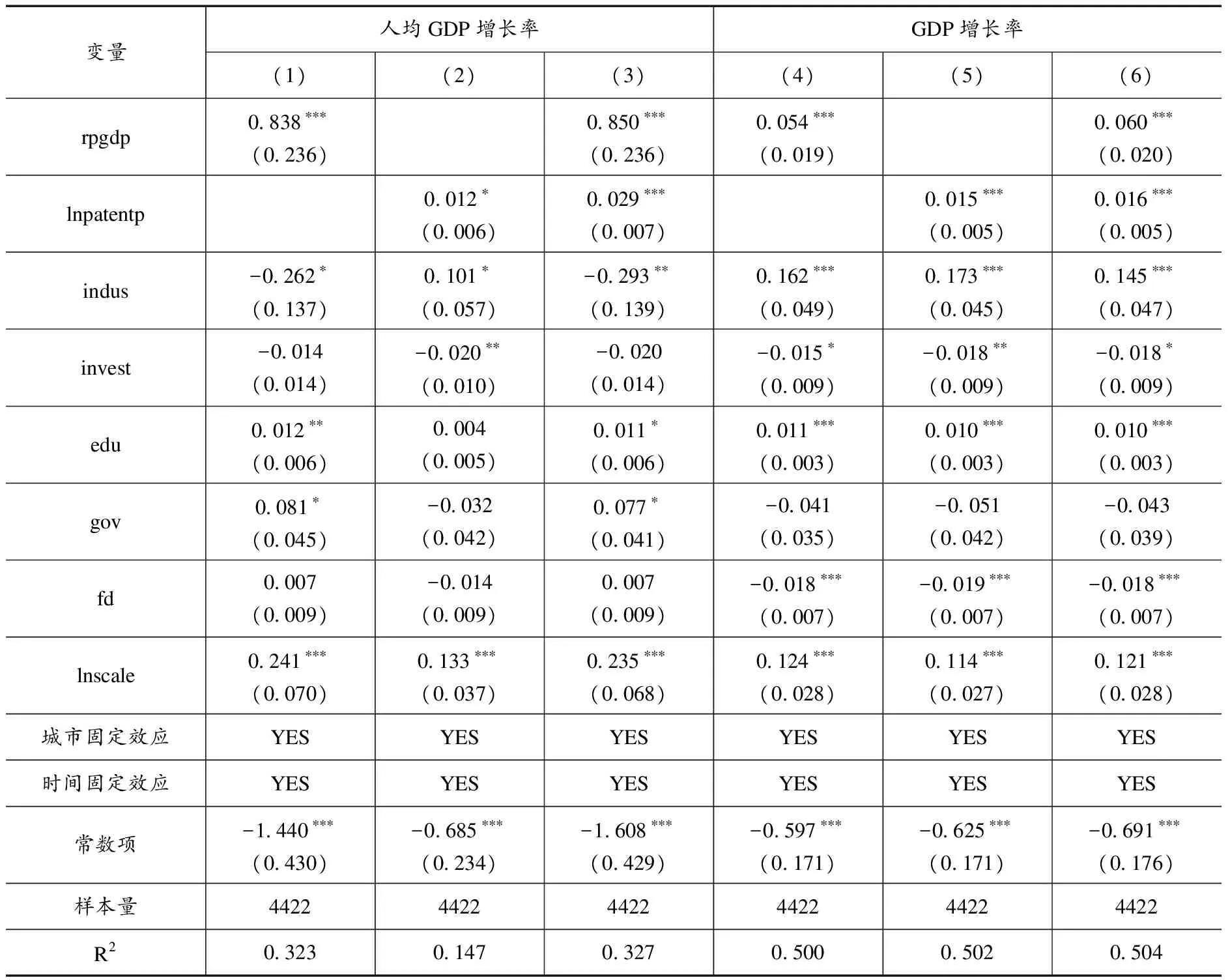

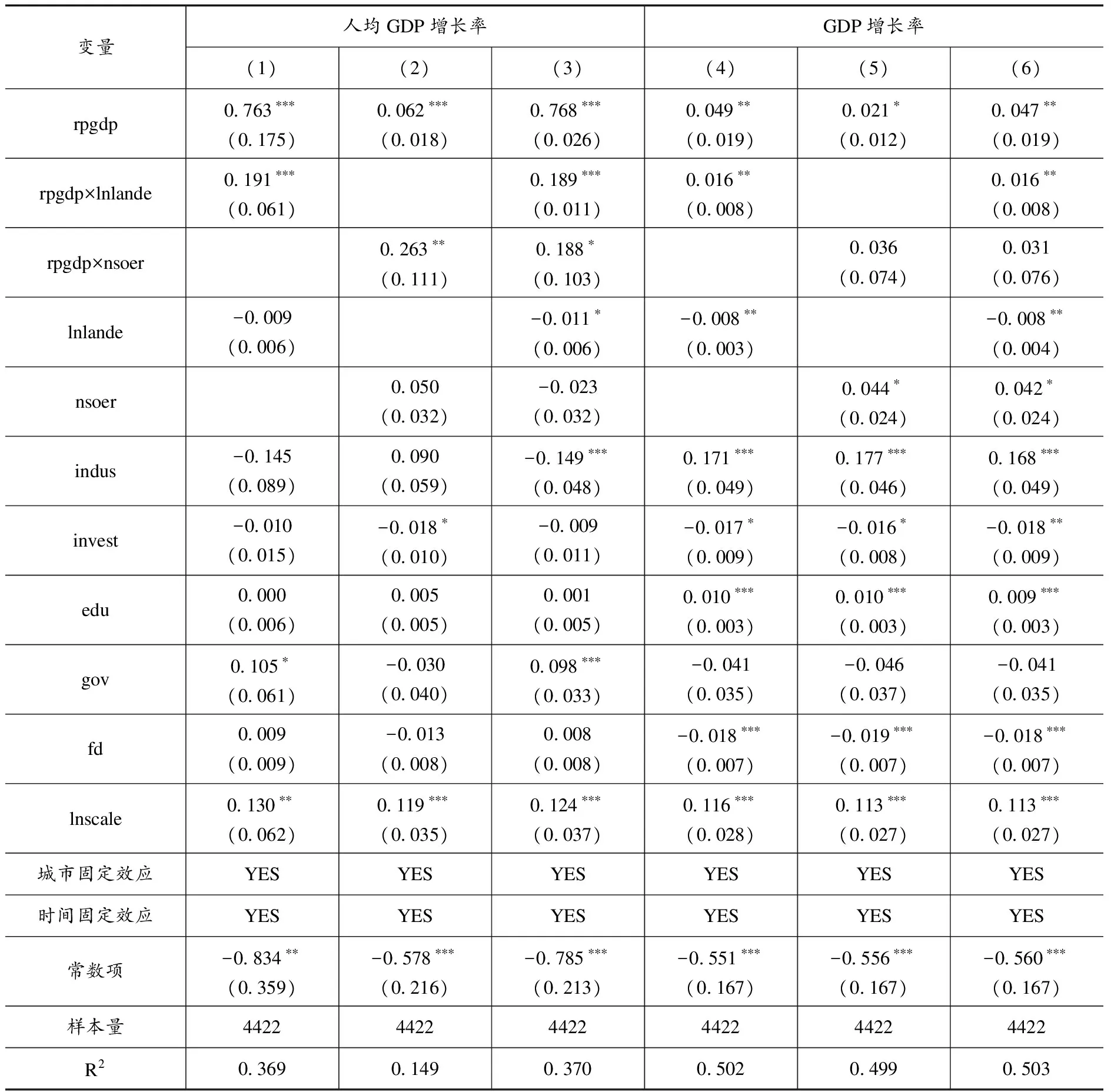

在验证了南北中心城市确实存在极化作用差异的基础上,本部分进一步考察中心城市极化作用差异对地区间经济增长差距的影响。为了控制城市之间较大的异质性和不同时点经济冲击的影响,本文后续的实证检验均采用固定效应模型进行回归分析。基于式(2)的计量模型设定,表5报告了中心城市极化作用差异影响地区经济增长的回归结果。其中,前三列是以地区实际人均GDP增长率为被解释变量的回归结果。第(1)和第(2)列分别考察了中心城市辐射带动能力、创新能力与地区经济增长之间的关系,考虑中心城市辐射带动能力和创新能力之间可能存在某种相关性,第(3)列则将二者都纳入到回归中。从回归结果可知,本文关心的核心解释变量——中心城市带动能力指标和创新能力指标的影响系数均显著为正,这表明中心城市对周围地区的辐射带动能力及其自身的创新能力越强,越将推动地区整体的经济增长。从影响程度看,中心城市带动能力(外围与中心城市人均GDP的比值)每提高1个百分点,地区人均GDP增长率将上升0.838个百分点;中心城市创新能力每提高1个百分点,地区人均GDP增长率将上升0.012个百分点。

表5后三列是以地区实际GDP增长率作为被解释变量的回归结果。结果显示,衡量中心城市带动能力的指标——外围与中心城市人均GDP比值的影响系数依然显著为正,中心城市带动能力每提高1个百分点,地区GDP增长率将上升0.054个百分点;中心城市创新能力的回归系数也显著为正,中心城市创新能力每提高1%,地区整体的经济增长率将上升0.015个百分点。这些结果印证了本文的理论假说2,说明中心城市极化作用差异确实是导致地区经济差距扩大的重要原因,一个地区中心城市的创新能力及其对周围地区经济发展的辐射带动能力越强,越可以起到促进本地区整体经济增长的作用。

表5 中心城市极化作用差异对地区经济增长的影响:基准回归

在控制变量中,投资率的影响系数均为负且除第(1)、(3)列外均显著,人力资本的影响系数均为正且除第(2)列外均显著,这在一定程度上说明随着中国经济进入转型发展的新阶段,投资率对经济增长的贡献下降,人力资本的作用日益凸显;城市规模的影响系数均显著为正,说明经济集聚在推动地区经济增长中发挥了重要作用;产业结构、政府规模、金融发展规模的影响系数符号和显著性在不同的回归模型中表现不一致,说明在本文的样本中这些因素对地区经济增长的作用还需进一步的观察和验证。

(三) 稳健性检验

为了检验上述结果的稳健性,本文从以下几个方面进行稳健性检验。

1.替换中心城市极化作用指标。在城市带动能力指标方面,南北方中心城市带动能力差异不仅表现为其与周围地区的人均GDP差距,还反映在经济增长速度的差距上。因此,我们使用外围城市与中心城市人均GDP增长率的差额作为解释变量,考察替换中心城市带动能力指标的稳健性。在城市创新能力指标方面,考虑到创新能力是一个多维度指标,仅仅从人均科研人员的专利申请量考虑,可能会以偏概全。因此,我们还使用“专利申请量/科学技术财政支出”作为中心城市创新能力的代理变量,进行稳健性检验。表6报告了替换中心城市带动能力指标和创新能力指标的回归结果。

表6 中心城市极化作用差异影响地区经济增长的稳健性检验:替换核心变量指标

从回归结果可以看出,替换不同衡量指标后,中心城市带动能力指标和创新能力指标的系数依然显著为正,中心城市的辐射带动能力和创新能力越大,地区经济增长率越高。这些结果说明本文的实证结果不取决于变量的特定形式,替换核心解释变量指标对估计结果的稳健性不会产生根本性影响。

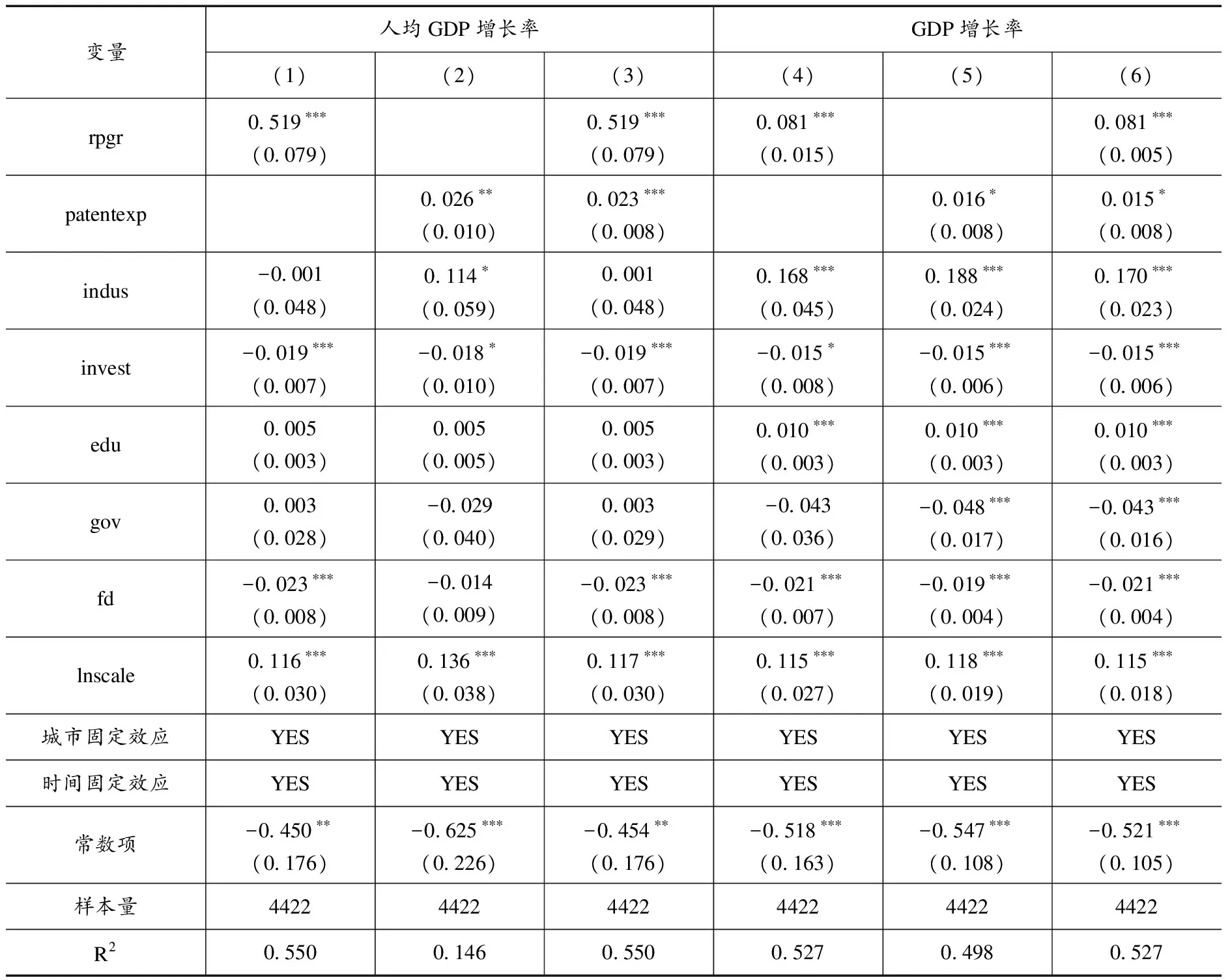

2.剔除中心城市的全市样本。基准回归中包含了中心城市的全市样本,这样可以检验中心城市市辖区对其下辖的郊区和郊县的影响。但是对于北方地区来说,中心城市的辐射带动能力和创新能力可能在给其下辖的郊区郊县带来不利影响的同时,也推动了中心城市市辖区自身的经济增长。为了避免这一正一负的影响效应可能干扰估计系数,本文剔除中心城市的全市样本重新进行了回归。由表7第(1)、(2)列的结果可以看出,中心城市带动能力和创新能力的回归系数依然高度显著为正,说明剔除中心城市的全市样本没有对基准回归结果产生根本性冲击。

3.剔除直辖市样本。考虑到在中国的城市层级治理结构和行政体系中,城市行政等级是直接影响城市间资源配置的重要因素(魏后凯,2014;江艇等,2018)。直辖市在权限设置、资源配置、制度安排等方面与其他城市存在明显差别,其中心城区对周围郊区的辐射带动方式也与其他中心城市存在

表7 中心城市极化作用差异影响地区经济增长的稳健性检验:分子样本估计

一定程度的差异。因此,为避免直辖市样本对基准回归结果的干扰,本文剔除直辖市的样本后重新进行了估计。表7第(3)、(4)列报告了剔除直辖市样本的回归结果。从结果可以看出,中心城市带动能力和创新能力的影响系数依然显著为正,本文关于中心城市极化作用差异导致区域经济绩效差距的理论假说仍然得到支持。

4.分南北方地区估计。根据本文的理论分析,南北方中心城市辐射带动功能差异是影响南北经济差距的重要原因。因此,我们将样本划分成南方地区和北方地区进行回归。表7第(5)、(6)列分别展示了南方地区和北方地区以GDP增长率为被解释变量的估计结果。从结果可以看出,南方中心城市带动能力的影响系数在1%水平上显著为正,而北方中心城市带动能力的系数为负且不显著。这支持了本文的理论判断,说明南方地区中心城市的辐射带动能力强,它发挥了区域经济的增长极作用,有效地带动了区域整体经济的快速增长,而北方地区中心城市的辐射带动作用较弱,它更多地是向周围地区吸取和堆积资源,因而其对地区经济增长存在一定程度的抑制作用。

五、南北中心城市的形成机制、功能差异与南北经济差距:机制分析

在上一节中,我们验证了城市功能差异与地区经济增长的关系。那么,导致南北中心城市功能差异的原因又是什么?根据本文的理论假说3,南北方不同的城市形成机制是导致南北城市功能迥异的制度根源。为了验证这一假说,下面我们将首先检验城市形成机制与南北中心城市极化作用差异的关系,然后在此基础上检验南北中心城市的形成机制、功能差异与南北经济差距的关系来验证这一逻辑机制。

(一) 城市形成机制与南北中心城市功能差异

我们首先分析渠道机制的第一个环节:检验城市形成机制对南北中心城市极化作用的影响。基于计量模型(3)的设定,表8报告了城市形成机制与中心城市极化作用的回归结果。前三列是以中心城市带动能力指标为被解释变量的回归结果。结果显示,本文关心的作为衡量中心城市形成机制的两个核心解释变量——土地出让面积利用效率与非国有经济投资占比的估计系数均显著为正。这表明,中心城市在形成和发展过程中越是依靠市场化机制配置资源,越将提高中心城市的辐射带动作用(表现为缩小中心城市与周围地区的经济差距)。具体而言,在城市形成和发展过程中,土地出让面积利用效率、非国有经济投资占比分别每上升0.01,中心城市带动能力将分别提高0.047和0.204。后三列是以中心城市创新能力指标(专利申请量/科研人员)为被解释变量的回归结果。结果显示,非国有经济投资占比的影响系数均在1%水平上显著为正,土地出让面积利用效率的系数在第(4)列中显著为正,在第(6)列中不显著但依然为正,这说明中心城市在形成和发展过程中越是依靠市场化机制配置资源,越将增强中心城市的创新能力。这些回归结果说明,城市形成机制确实是造成中心城市功能差异的重要制度因素,越是依靠市场机制配置资源的中心城市,越容易促进该城市对周围地区产生带动效应,缩小该城市与周围地区的经济差距,提高其辐射带动能力和创新能力。

(二) 工具变量检验

上述结果一定程度上验证了城市形成机制是导致中心城市辐射带动功能差异的原因,但是可能存在内生性问题。原因在于:其一,本文的城市形成机制代理变量本身可能存在测量误差,导致估计结果有偏;其二,虽然本文已经控制了影响城市功能的各种因素,但仍可能遗漏某些与城市形成机制相关且不可观测的变量;其三,本文的内生性还可能来自于反向因果关系。为了克服内生性问题的影响,本文尝试从历史数据中寻找城市形成机制的工具变量,选用各样本城市在民国时期设市的历史作为城市形成机制的工具变量。

表8 城市形成机制对南北中心城市极化作用差异的影响

选择这个工具变量的原因在于:近代中国城市的发展,经历了从古代经济功能并不突出的行政中心型城市,向依靠工商业而得到发展的经济中心型城市的转变过程(吴松弟,2014),在这种城市转型过程中,城市建制市的设立是反映城市功能转型的重要事件。民国时期全国共设立了151个市,这些城市设立的早晚和过程有所不同,当时的中央政府批准建立市的标准,主要不是依据城市的行政级别而是根据人口和税收的标准。例如,1930年5月,国民政府颁布了《市组织法》,将市分为直属于行政院的院辖市和直属于省政府的省辖市。规定省辖市的设立标准是:人口在30万以上;或是人口在20万以上,但所收营业税、牌照税、土地税每年合计必须占该地总收入的一半以上(吴松弟,2014)。因此,各样本城市设市的早晚,一定程度上反映了该城市历史上的经济发展程度和市场化程度。而各样本城市历史上的经济发展程度和市场化程度具有路径依赖和历史连贯性,能够影响现今的城市形成机制状态。此外,在控制城市层面的经济变量、地区和时间固定效应后,城市历史上的经济发展程度和市场化程度应仅通过现今的城市形成机制影响城市的经济功能,因此本文选择各样本城市设市的历史作为工具变量(ln estab_city)。城市设市历史为从设市的时间(年)到样本时点(年)之间间隔的年数(取对数)。关于各样本城市设市的历史数据来源于吴松弟(2014)主编的《中国近代经济地理(第1卷)》。

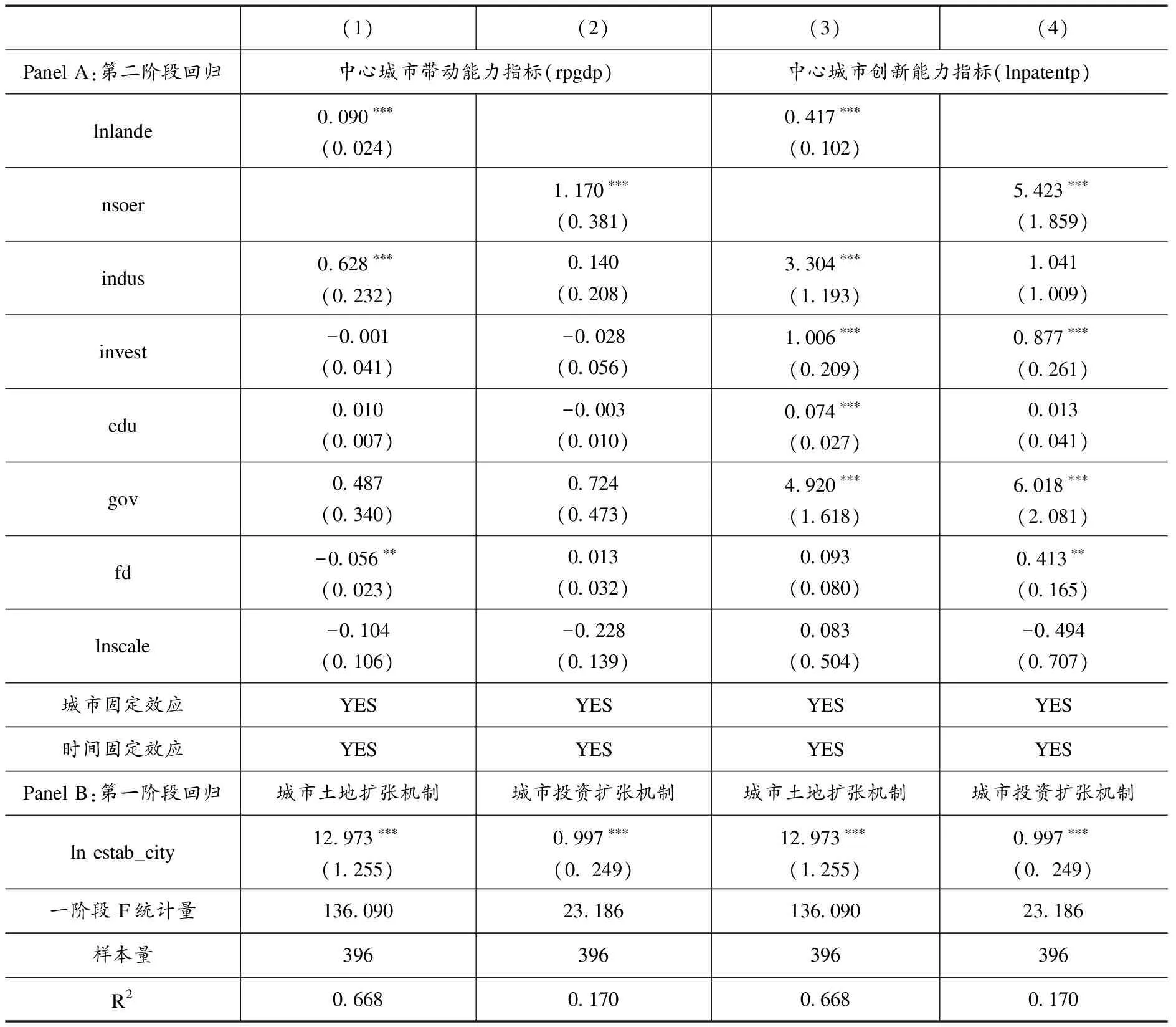

表9 城市形成机制与城市功能差异:工具变量回归(2SLS)

表9展示了使用工具变量的固定效应两阶段最小二乘法(2SLS)估计结果。从Panel B展示的第一阶段回归结果来看,工具变量回归系数的符号和显著性均符合我们的理论预期,这说明本文选择的工具变量是合理的。从工具变量的有效性来看,弱工具变量检验的F统计量的值均远大于临界值10,因此,不用担心存在弱工具变量问题。Panel A展示了第二阶段回归结果,其中第(1)和(2)列是以中心城市带动能力指标为被解释变量的估计结果,由回归结果可以看出,我们所关心的核心解释变量——城市土地扩张机制指标和城市投资扩张机制指标的系数均高度显著为正,且回归系数比固定效应模型中相应的系数值增大。第(3)和(4)列是以中心城市创新能力指标为被解释变量的估计结果。结果显示,城市土地扩张机制指标和城市投资扩张机制指标的系数也均在1%水平上显著为正,且回归系数的值比固定效应模型中的增大。这说明内生性问题导致利用固定效应模型低估了城市形成机制对城市带动能力和创新能力的影响,而使用工具变量则显著改善了估计结果。因此,使用工具变量估计更进一步地支持了本文的理论假说。

(三) 南北中心城市的形成机制、功能差异与南北经济差距

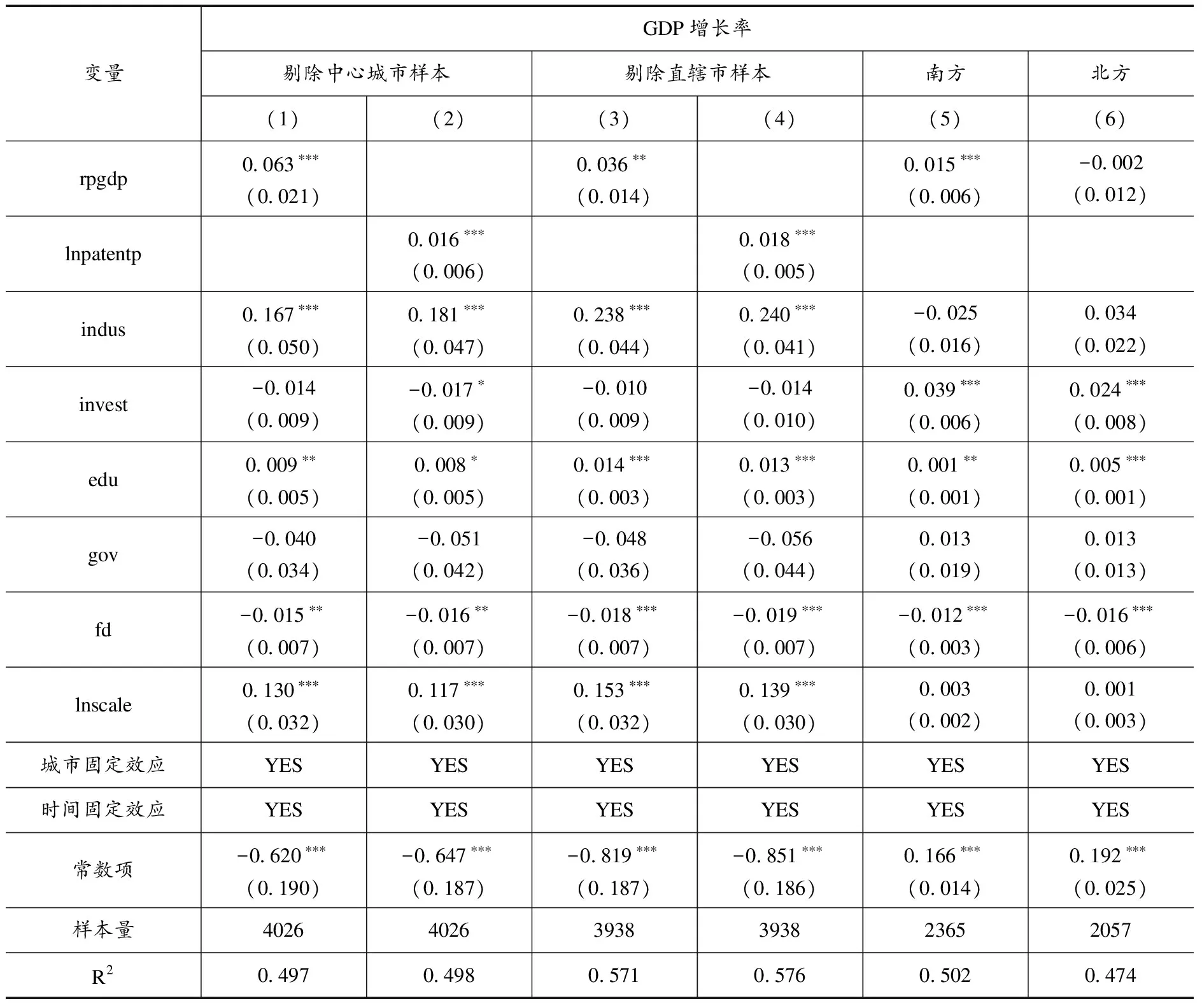

接下来,我们进一步考察渠道机制的第二个环节,分析南北中心城市的形成机制、功能差异与南北经济差距之间的关系。基于计量模型(4)的设定,我们在回归中加入了中心城市极化作用指标与城市形成机制指标的交互项,主要回归结果见表10和表11。

表10 中心城市的形成机制、带动能力与地区经济增长:影响机制分析

表10报告了以中心城市带动能力及其与城市形成机制的交互项为核心解释变量的回归结果。从结果可以看出,在加入交互项后,衡量中心城市带动能力指标——外围与中心城市人均GDP比值的估计系数依然显著为正,表明中心城市对周围地区的带动能力越强,地区经济增长率越高,这进一步支持了中心城市极化作用差异导致地区经济差距的结论。同时,中心城市带动能力指标与城市土地扩张机制交互项的系数均显著为正,说明中心城市带动能力对地区经济增长的边际效应会受到城市扩张的土地市场化机制的影响,即在中心城市带动能力的影响系数为正的条件下,中心城市带动能力对地区经济增长率的正向影响效果,会随着土地出让面积利用效率的提高而增强。中心城市带动能力与城市投资扩张机制交互项的系数在第(2)、(3)列中显著为正,在第(5)、(6)列中不显著但系数符号依然为正,这在一定程度上也说明中心城市带动能力对地区经济增长率的正向影响效果,会随着城市扩张中非国有经济投资占比的提高而增强。

表11 中心城市的形成机制、创新能力与地区经济增长:影响机制分析

表11报告了以中心城市创新能力及其与城市形成机制的交互项为核心解释变量的回归结果。从结果可以看出,在加入交互项后,除第(2)列外,中心城市创新能力的估计系数均显著为正。中心城市创新能力指标与城市土地扩张机制以及与城市投资扩张机制交互项的系数,均显著为正,说明中心城市创新能力对地区经济增长的边际效应,会受到城市形成和发展中的土地扩张机制和投资扩张机制的影响,即在中心城市创新能力指标的影响系数显著为正的条件下,中心城市创新能力对地区经济增长率的正向影响效果,会随着土地出让面积利用效率和非国有经济投资比重的提高而增强。

总体而言,本部分的实证结果表明,城市形成机制市场化程度的提高,将显著提高中心城市的创新能力及其对周围地区的辐射带动能力,并通过这一机制推动地区整体的经济增长。因此,实证结果很好地支持了本文的理论假说3,印证了存在城市形成机制差异通过导致中心城市极化作用差距而影响地区经济增长的渠道机制。

六、结论与政策启示

南北方地区经济差距扩大是近年来中国区域经济发展面临的主要问题之一。本文从南北中心城市经济功能差异的角度入手,探讨了南北经济差距扩大背后的原因和渠道机制。我们首先在选取36个中心城市基础上,运用2008—2018年各省域内中心城市与外围城市数据,比较南北中心城市对周围地区的增长极和极化作用差异。结果显示,南北中心城市存在显著的极化作用差异,南方中心城市对周围地区经济增长具有显著的带动效应,而北方中心城市对周围地区的影响主要表现为虹吸效应,没有带动周围地区共同发展。在此基础上,从辐射带动能力和创新能力角度构建南北中心城市极化作用差异的衡量指标进行实证检验。研究发现,南北中心城市极化作用差异对南北经济差距存在显著影响,中心城市的创新能力和对周围地区的辐射带动能力越强,越将对区域整体的经济增长产生促进作用。进一步对导致南北中心城市功能差异的原因及其影响地区经济增长的渠道机制进行分析发现,城市形成机制是决定南北中心城市功能差异的重要因素,越是依靠市场机制形成和发展城市的地区,中心城市的创新能力和辐射带动能力越强,并通过城市形成机制的作用最终促进区域经济增长。这些结论在进行一系列稳健性检验,并利用民国时期城市设市历史作为工具变量克服内生性问题后,仍然成立。

本文的研究结论丰富了国内外有关中国南北经济差距方面的研究文献,同时对如何有效缩小我国南北经济差距具有重要的政策含义。根据本文的研究,南北城市功能差异是构成南北经济差距的重要原因。因此,对于北方地区而言,为了缩小与南方的经济差距、实现经济上的赶超,一个有效的途径是要提升中心城市的创新能力和辐射带动能力,促使其在区域经济发展中扮演增长极和创新极角色。更为重要的是,由于城市的经济功能受到城市形成机制的影响,因此,为了有效推动北方地区城市功能转型,一项关键性的工作是需要推进城市形成机制的改革,降低政府在城市资源配置中的干预作用,摈弃传统的依靠计划手段和行政机制配置城市资源的发展模式,更多地尊重市场选择、依靠市场机制主导城市的形成和发展,构建一个生产要素能够自由流动、中心城市与周围地区相互补充和共同发展的区域经济环境。

本文的研究还有助于重新认识城市化在地区经济增长中的作用。现有研究认为中国大部分城市的规模较小,主张扩大城市规模来推动地区经济增长。而本文的研究表明,城市化过程中的关键不在于城市规模做得有多大,而在于城市是在何种机制下形成和发展的这种更基础的问题。那些依靠行政机制向周围地区吸取资源形成的大城市,不但不能发挥应有的辐射带动作用,反而拖累了区域整体的经济增长。因此,在当前各地纷纷加快打造中心城市的过程中,一项至关重要的基础性工作是要转变地方政府职能、增强发挥市场机制在城市资源配置中的作用,而不是依靠政府动员、盲目扩大中心城市的建设规模,尤其是不能通过行政手段向周围地区单向吸取资源来扩大中心城市。