交互视野下红色资源融入高校思政课的实践路径构建

2022-07-06尚丹

尚 丹

(广东外语外贸大学马克思主义学院;广东省高校基层党建工作研究基地 广东 广州 510420)

红色资源是中国近代革命史的宝贵产物,包括革命遗址、烈士陵园、英雄故居等物质形式,也包括指导方针、革命精神等意识形态形式。作为一种精神财富和文化传承,红色资源是中国革命文化的丰厚底蕴和内在肌理,与高校思政课有着相同的教育方向和可融的教育方式。红色资源因其生动的故事性,醇厚的历史感,浓重的文化特质,是在交互视野下考虑受众接受喜好,形成高校思政课改革体系的有力媒介。

现有研究对于红色资源的理解不一,但基本共识是红色资源包括历史载体和精神载体两个部分。“广义上的红色资源是指一切革命活动中凝结的人文景观和精神;狭义上的红色资源则是指中国共产党领导广大人民进行第二次国内革命、抗日战争以及解放战争期间所形成的历史痕迹和精神瑰宝”[1]。“红色资源……无论是革命遗址、烈士陵园、英雄故居等物质财富,还是各阶段纲领、方针以及‘井冈山精神’‘红船精神’等意识形态财富,都有着鲜明的中国特色”[2]。据此,本文论及红色资源,包括革命遗址、故居等物质财富,也包括精神、纲领等精神财富。

一、红色资源融入高校思政课的实践现状

新时代红色资源日益受到重视和挖掘。以红色旅游资源为例,据《广州市红色旅游资源普查报告》显示,广州市共普查出各类红色旅游资源619项,其中物质遗存类红色旅游资源526项,人文活动类旅游资源93项[3]。作为具有深厚革命底蕴和光荣革命传统的英雄城市,广州市已命名两批中国共产党员红色教育基地,致力于做好红色故事的新时代阐释。

高校思政课因其学理背景和教育指向,具有极强的理论性和政治性,较易产生教学设计内容枯燥、教学方法单一等问题,为提高学生对高校思政课的接受程度,改变学生对思政课教学的刻板印象,应充分考量学生学情变化,在交互视野下,丰富思政课教学的内容和方式,提升思政教育的教育效果。

红色资源是高校思政课课堂延伸的重要平台和载体,有独特的育人功能和育人效果。红色资源因其现实存在的历史渊源和文化衍生,可以很好地阐释和解读思政课主旨的理论,并为其作出最好注解。红色资源本应在教育导向上发挥更大的作用,但在实际学习过程中,其育人功能发挥受限,大部分高校选择对红色旅游教育资源进行参观、走访,将红色资源中的精神内核简单进行宣教,参观走访往往走马观花、匆匆行过,并未给学生留下深刻印象。高校思政课在新时代遇到新的挑战,多元化、主动性、蜂拥性和即时性的信息来源是对高校思政教育的最大冲击。高校思政工作者将面对不再拥有绝对话语权的局面,面临受众比施教者拥有更多、更早信息的情况。因此高校思政课除要在内容和结构方面不断打磨和调整之外,还要始终尝试教学形式和方式的新探索。红色资源不仅是思政课的授课内容,也是思政课的教学手段。在全党进行党史学习教育的关键时期,对担当新时代民族复兴大任的大学生进行党史学习教育,不仅是培育民族感情的必须,也是尊重历史事实、传承革命精神内核的必须。

在空间和距离的现实条件下,网络场域的思想政治教育阵地凸显其重要意义。“互联网的裂变式发展使得‘微时代’的网络空间日益成为各类意识形态博弈的新型场域”[4],这一方面显示出网络领域内各种意识形态的争夺博弈日益频繁和激烈,另一方面,在高校思政课教学问题上,网络场域的视角是颇具可行性和前瞻性的,网络平台的构建、网络手段和技术的运用尤为重要。大学生的信息来源愈加丰富多元,不再囿于课堂,思考方式更是突破传统概念,这一方面为思政教育带来了多样态的媒介选择,另一方面也面临教育信息良莠的甄别挑战。一些丑化歪曲历史事件和历史人物的历史虚无主义情况在网络冒头,亟需正确引导与正义发声。红色资源作为革命精神的历史宝藏和文化载体,既有历史的真实性,又有文化的亲和力,既是特殊的文化符号,又具有育人的教育作用,可以作为高校思政课的有效载体与内容。

二、红色资源融入高校思政课的逻辑理路

(一)共同涵育坚定理想信念的精神要素。习近平总书记强调“要把培养担当民族复兴大任的时代新人作为重要职责,这就要求大学生要以坚定的理想信念筑牢精神之基,坚定对马克思主义的信仰,对社会主义和共产主义的信念,对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的自信。大学生筑牢理想信念,在中华民族伟大复兴的进程中发挥重要作用。红色资源在大学生塑造理想信念的过程中起到非常重要的作用,如大学生参观杨匏安旧居,通过VR设备以沉浸式体验感知当年杨家祠的建筑全貌,感受革命前辈生活学习氛围,可以直观地感受杨匏安作为华南地区系统介绍马克思主义第一人的历史形象,理解他追求革命真理,坚持革命正义,直面困厄、奋斗不屈的理想信念。通过革命历史的回顾,可以发现中国仁人志士为救亡图存多方求证,但最终只有马克思主义与中国革命的实际结合,获得了成功。革命先辈的选择历程,彰显了理想信念与民族前途结合的重要意义,有助于大学生理解只有自觉将人生目标同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起,才能最大程度地实现人生价值。

(二)共同构筑领会中国精神的文化传承。2018年10月,习近平总书记视察广东时,来到广州荔湾区西关历史文化街区永庆坊,沿街察看旧城改造、历史文化建筑修缮保护情况。永庆坊保有地方特色,注重岭南文化延续,让现代城市留下传统记忆。传统民居和历史建筑用颇具岭南文化因素的部分讲述文化精神传承。粤剧艺术博物馆、八和会馆、清宝庆大押以及振华楼等,背后承载了许多文化故事。陶陶居、莲香楼、陈添记、顺记冰室、荣华楼等传统美食不仅是文化名片,也是历史继承。从吃行观感等角度入手,可以更好理解承载其中的中国传统文化精神内核。

(三)共同积聚理解唯物史观的思想沉淀。只有走与人民群众相结合的道路,向人民群众学习,从人民群众中汲取营养,做中国最广大人民根本利益的维护者,才能使自己的人生大有作为。如通过对农民运动讲习所历史的回顾,对农讲所学理的梳理,以及学习毛泽东在农讲所执教期间的所有著作,理解毛泽东思想对中国革命的重要指导作用,能够让大学生更好理解“农民问题乃国民革命的中心问题”的意义所在,更深刻理解马克思主义唯物史观。广州农民运动讲习所是农民运动骨干培育和成长的摇篮,共培养了近800名毕业生,这些学习骨干分散各地传播马克思主义,从事革命运动,彰示了“星星之火可以燎原”的蓬勃力量。

三、红色资源融入高校思政课的实践路径

(一)构建符合交互要求的教学话语体系

高校思政课教育场域的目标受众集中在15—30岁人群中,这个人群的特点突出表现在对传统教育话语体系的反抗,主体意识强烈,交往趋向为去权威化,向往无中心的平等交流,传递方式更趋向为平等对话,官方话语的地位被消解。这些特点使得传统的话语体系受到挑战,自上而下的单向传播方式被疏离。思政课教育场域的话语体系构建,不应成为自说自话的简单宣教,而应通过对核心话语的时代阐述和解惑答疑,传递主流意识形态价值观。

本研究通过抽样,在广东省高校进行网络问卷派发,对大学生对新媒体的接受喜好进行调查,共收回问卷1699份。使用Excel2010软件录入数据,采用spss22软件进行数据统计分析。

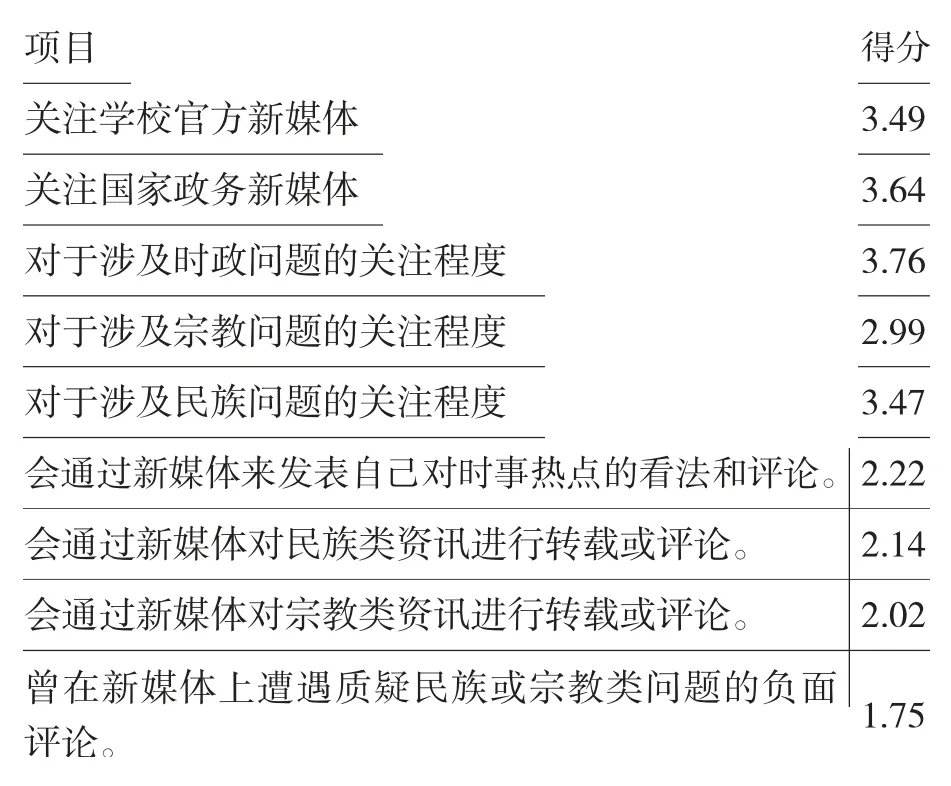

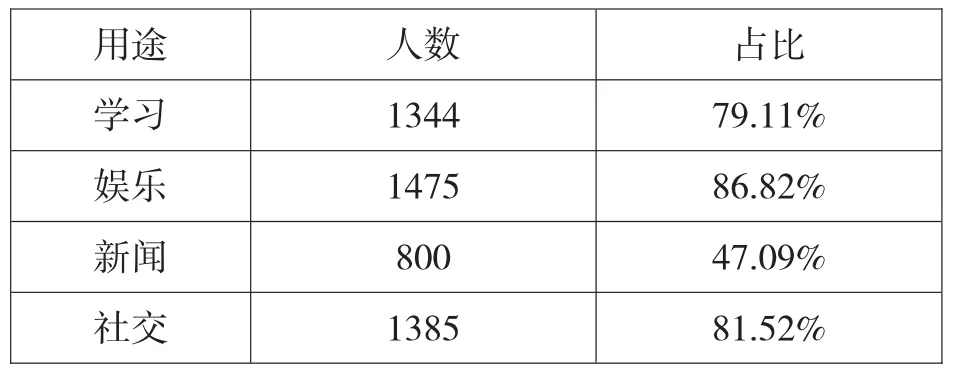

根据调查意味着分析结果,大学生新媒体行为得分中关注时政问题3.76、国家政务新媒体3.64、学校官方新媒体3.49的均分值(见表1),占据被试人群关注内容前三位,网络使用用途47.09的均分(见表2),说明大学生人群的对时政和国情的关注程度比较高,并未沦陷于娱乐泛化的泥淖中。“转换传播表达话语,获得广延度基础传播话语即意识形态的话语表达形式,话语体系的重要落脚点在话语表达的关键性转变上,要以适应网络生态的实践整合性、传播即时性、表达碎片化、方式交互性等指向进行形式转换”[5]。针对以上的种种新媒体传播方式的变化,高校思政课场域的构建过程中,应在把握马克思主义先进思想核心内涵的基础上,充分挖掘,淬炼受众普遍认同,乐于接受的网络话语体系和交流沟通方式,促进单向教育话语体系向活泼的交互话语体系转变,实现从“高堂教化”向“田间地头”的生活化转化,提升话语环境感染力和接受度。依据传播即时性和表达碎片化的话语特点,在保持内容完整性和稳定性的基础上,在思政课教育信息发布时间、频率和话语表述规则上进行调整,增强话语方式调控力。

表1 学生新媒体行为得分

表2 使用网络的主要用途

(二)构建高质量的教育情感传递

政治理论的宣传是必要的,前提应该是感情和认识上的贴近。只有在感情上完全接受某一理念,才愿意更进一步地进行学习和探索。在井冈山革命烈士陵园镌刻着15744个烈士名字的吊唁厅,某次现场教学时,教师进行主题演讲,演讲时播放悠远的音乐,气氛肃然。演讲的主要内容是(非原文):“作为一个导游,每天都在这里看到许许多多形形色色的人,有相互搀扶的老人,有一脸稚气的学生,有被妈妈抱在怀中的孩童……大部分人都心怀崇敬的缅怀先烈,但也有一部分人,在这里嬉笑打闹,在烈士雕像前搔首弄姿。每当这个时候我都非常难过,为这些长眠这里的有名字的或者无名字的烈士们。他们离去时都是最美丽的年华,他们也有父母、妻儿,他们抛下了这一切,为了一个信仰付出了最宝贵的生命……”字正腔圆的演讲,悠远肃穆的音乐,简洁有力的语言,丰富内敛的情感,都让整个教学取得了非常好的效果。宣传的方式不论如何选取,都应注重投射真挚的情感,用凝练的文字、清晰的表达把控氛围,将要传达的信仰在潜移默化中扎根于被教育者的内心深处。

思政教育凝聚很多感人的故事,但如果简单的将这些故事作为模范进行宣讲,教育效果不尽如人意。如革命烈士张子清在战斗中身负重伤,伤口溃烂,他却将组织留给他消炎的盐放在枕头底下,留给更加需要的同志,任凭自己的伤口溃烂到全身,直至病逝。留下著名的“师长献盐”的故事。如果仅仅讲述这一个简单的事件,张子清的形象并不立体,有些人可能还会有“师长的价值更大,为什么不先保留更有价值的人?”的想法而不能理解这个选择背后宽厚的人文关怀和政治智慧。如果将张子清同志的生平图片展、个人手迹、生活故事、亲属亲述等部分加上,将张子清同志不仅作为一个革命烈士,更是一个有着丰富内心的人来展示,后人才能更理解他的选择的缘由和意义。如同优秀的影视作品、文学刊物所表现出的深刻思想内涵和美好信念,更容易唤起人们情感上的共鸣,更能打动人、鼓舞人一样,一个先进的典范,也必须通过声、视,将抽象的思想说教变得具体生动。

红色资源中的非物质形式存在,具体包括革命精神、革命纲领、文艺作品等可通过组织学生开展多种活动形式,学习经典红色文化,营造红色文化氛围。如以沉浸式体验、演绎式理解的方式,讲述革命故事、吟诵革命诗文、解读经典著作,共情以期深入理解,重复以至入脑入心。同时,要完成体验交互性,就要充分利用图像文化和媒介互动性,实现“形象化”转化,使受众体验更为清晰生动。

(三)构建“时·空·人”的教育阵地模型

思政教育场域的构建,时机把握是非常重要的。新媒体时代,碎片化和即时性成为特质,新闻的时效性、话题的热度、碎片化背景等应与教育时机融合发展,不因某一方面的因素而让渡教育立场。思政课与红色资源耦合平台的建设不仅体现在项目选取、场所维护等硬件设施上,还体现在文化情怀、空间构建等软件设计上。完善的思政课与红色资源耦合平台可以充分完成内容传递、观点传播,同时充分给予学生表达沟通的渠道,比直接的思想政治教育要更为高效。可专设历史重温和情景模拟空间版块,为时空相隔的学生提供重温重顾、学习交流的机会,同时在情感构建和文化认同上搭建桥梁。比如丰塑伟人的生活细节和微小故事,联结革命前辈与大学生的生活地域、家乡习俗、个人情感等方面的相似性,促进学生更好地理解平凡与伟大的关系。应该注意的是,情感关注不是“穿衣戴帽”的例行公事,而是立足真实真诚的用心维护,如此才可为教育管理设立交流的基础。

微信公众号、微博、B站、抖音等新媒体平台,应成为高校思政课教育场域的空间平台。通过对这部分平台的有序组织和高效利用,将教育内容有序植入,其效果是经得起验证的。微信公众号等常用的网络平台因其“一对多”的传播模式、符合时下受众接受力的表达方式、较为丰富的表现力、用户数字庞大等原因,是比较理想的教育场域平台。同时,微信公众号可通过向用户推送文章,获得评价、转发、推荐、点赞等扩散传播方式,教育使影响力得到进一步强化,并在内部实现有序交互认同。

红色资源与高校思政课教学的有机融合,可有效丰富高校思政教学的内容和方式创新,更有利于大学生对中国革命历史的深入理解和宏观把握,是在高校思政课教学实践和党史学习关键时期的有益探索。