河西走廊文化产业与旅游产业融合发展研究

2022-07-06孙国军方昤璇张军谋

孙国军 方昤璇 张军谋

(1.甘肃政法大学环境法学院 甘肃 兰州 730070;2.甘肃政法大学科研处 甘肃 兰州 730070;3.兰州文理学院旅游学院 甘肃 兰州 730000)

文化产业是生产文化产品或提供文化服务以满足社会需要的各类行业门类的总称[1]。旅游产业是与旅游业“吃、住、行、游、购、娱”等活动密切相关的,且为其提供文化、信息、人力、物力、智力等物质或非物质服务的行业和部门[2]。文化产业与旅游产业两者之间联系紧密,具有天然的耦合关系,文化是最好的旅游资源,旅游是文化的最大市场,两者融合发展带动了文化和旅游产业转型升级,激发文化、旅游企业的市场活力[3]。

河西走廊地处甘肃西北部,东至乌鞘岭,西至玉门关,南依祁连山脉与青藏高原,北靠腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠。特殊的地理形态造就了东西向延伸千里的走廊,因其位于黄河以西,故称之为河西走廊。河西走廊南部高大山脉阻隔,北部沙漠阻挡的特殊地形,形成了东西走向的通道[4]。历史与现实赋予了河西走廊丰富的文化记忆,使得河西走廊的地理意义空间与文化意义空间交相辉映。将河西走廊悠久的历史文化与丰富的旅游资源融合发展,对促进河西走廊文化、旅游产业高质量发展具有重要的意义。

一、河西走廊文化产业与旅游产业发展现状分析

(一)河西走廊文化产业发展现状分析

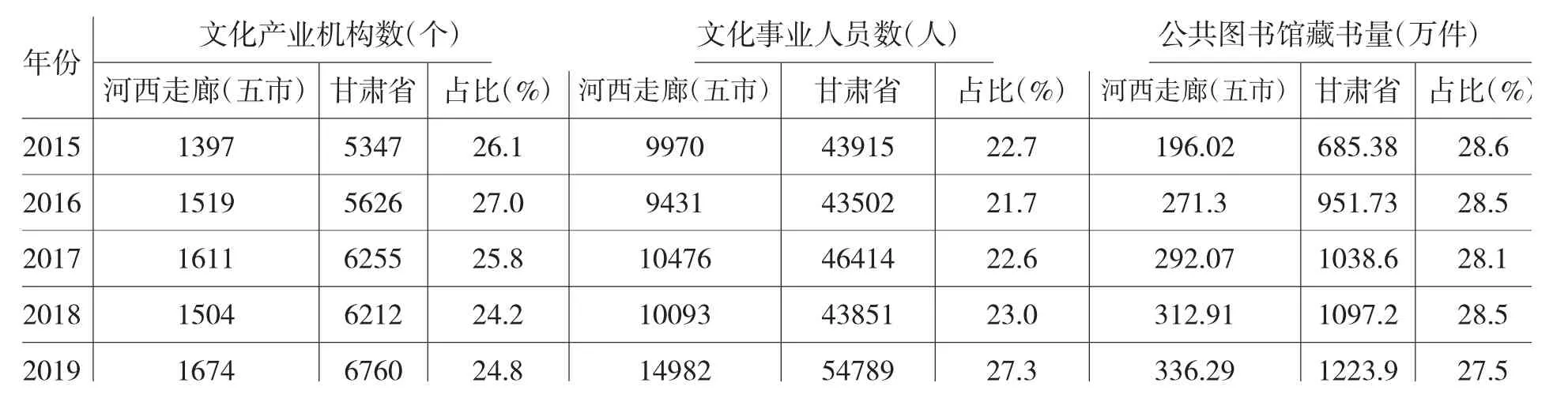

河西走廊文化资源极其丰富。甘肃四座文化历史名城中,河西走廊占有其三,分别是敦煌、张掖、武威。甘肃省71处全国文物保护单位中,河西走廊占据28处,超过甘肃全省的三分之一。经过多年的发展,河西走廊文化产业积聚已初具规模,形成了“一核一轴五基地”的文化产业布局[5]。近10年来,河西走廊文化产业得到了长足的发展,但与其拥有的文化旅游资源相比较,发展的优势不太明显,整体呈现下降势态。对比甘肃省与河西走廊文化事业各个指标可以发现,河西走廊文化产业机构数从2015年的1397个增加至2019年的1674个,5年间增加了277个,但与同期甘肃省文化产业机构数相比较,河西走廊文化产业机构数占比从2015年的26.1%下降至2019年的24.8%。河西走廊公共图书馆藏书量从2015年的196.02万件增加至2019年的336.29万件,5年间增加了140.27万件,但与同期甘肃省公共图书馆藏书量相比较,河西走廊公共图书馆藏书量占比从28.6%下降至27.5%。不同的是,河西走廊的文化事业人员数占比从2015年的22.7%增加至2019年的27.3%,增长态势较为明显(表1)。从河西走廊文化事业发展看,文化产业机构数、文化事业人员数、公共图书馆藏书量等占比均未超过30%。

表1 2015—2019年河西走廊文化事业基本情况

河西走廊文化产业集群空间发展不平衡,地区差异较大。河西走廊五地市中,酒泉市文化产业发展势头较为强劲,金昌市和嘉峪关市文化产业发展较为缓慢。从2019年河西走廊文化事业基本情况看,文化事业机构数、文化事业人员数占比变化中,酒泉市优势较为明显,其文化事业机构数、文化事业人员数占比分别为31.72%、28.81%,均居第一位。张掖市和武威市文化事业机构数和文化事业人员数占比分别居于第二、三位。金昌市和嘉峪关市文化事业发展相对较弱,文化事业机构数占比分别为9.56%和8.78%,文化事业人员数占比分别为10.47%和10.52%。与前两者不同的是,文化公共文化馆藏书量酒泉市、张掖市处于前两位,公共图书馆藏书量占比分别为27.05%和25.88,金昌市紧随其后,公共图书馆藏书量占比为22.38%,而武威市和嘉峪关市居于最末位(表2)。

表2 2019年河西走廊各地市文化事业基本情况

(二)河西走廊旅游产业发展现状分析

近年来,河西走廊旅游业得到飞速发展,旅游景区数量增多,质量得到快速提升,截至2019年底,河西走廊拥有2个5A级景区,42个4A级景区[6],旅游收入呈现出稳步增长态势。2019年河西走廊地区入境旅游人数为93317人次,占甘肃省入境旅游人数的47.1%。旅游外汇收入达到2.43亿元,占甘肃省旅游外汇收入的59.8%。国内游客9988.4万人次,占甘肃国内游客30.7%。国内旅游收入达到782.6亿元,占甘肃省国内旅游收入的35.9%。旅游产业逐渐成为助推河西走廊地区经济发展的主要力量(表3)。

但是,由于旅游资源分配不均,以及各地市旅游发展政策措施的影响,河西走廊旅游业发展空间分布不均衡,严重影响了区域旅游业的可持续发展。2019年河西走廊地区旅游总收差异较大,旅游总收入由高到低依次顺序为:酒泉市、张掖市、嘉峪关市、武威市、金昌市。从旅游收入总量上看,2019年酒泉市旅游总收入排在首位,高达418.5亿元,比旅游总收入最低的金昌市高400亿元,差距明显。从国内游客人数上看,2019年酒泉市游客数为4207万人次,比国内游客最少的金昌市多3894万人次。而处在中间水平的张掖市、武威市、嘉峪关市,不管是国内游客,还是旅游总收入,内部差异也较大。从国外游客的吸引力度看,酒泉市、嘉峪关市、武威市分居前三位,而张掖市和金昌市分居后两位。从旅游业对当地的GDP贡献看,酒泉市旅游业占GDP的比重达到67.71%,其次为张掖市41.36%,第三位嘉峪关市占据34.08%,武威市和金昌市依次为13.5%和5.38%(表3)。

表3 河西走廊旅游业概况

总而言之,河西走廊旅游业空间分布极不均衡。酒泉市、嘉峪关市占据了河西走廊旅游总收入的三分之二以上,而武威市、金昌市、嘉峪关市占比较小。酒泉市、张掖市旅游业对当地经济发展的贡献率最大,武威市和金昌市贡献率最小。

二、河西走廊文化产业与旅游产业融合的驱动因素分析

(一)河西走廊潜在的巨大市场及独特的文化资源是文化、旅游产业融合发展的源动力

旅游产业和文化产业之间具有一定的相同性和相异性。旅游产业的异质性和观赏性与文化产业的文化性和娱乐性特征,使旅游产业和文化产业两者之间可以互动融合成为可能,这也是沟通两大产业快速融合发展的桥梁。旅游产业与文化产业之间的互动融合既增加了旅游的休闲、观赏性,也补充了文化性,这样的互动融合,使得文化融合的产品更加具有品牌效应和市场感染力,促进了文化旅游产业的发展,其融合产品的乘数效应更为明显[1]。

河西走廊文化旅游资源极其丰富,其独特的文化旅游资源享誉全国,是文化、旅游产业融合发展的源动力。以武威市为例,这里既有国家级4A级景区汉代历史遗迹雷台汉墓,也有始建于明正统四年(公元1439年)的国家4A级景区文庙,还有距今已有700多年的历史,见证西藏回归中央政府行政管辖的国家4A级景区凉州会盟纪念馆,更有始建于北凉,被称为“石窟鼻祖”的国家4A级景区天梯山石窟。这些人文景观在甘肃,乃至全国都具有独特性和典型性,是文化产业与旅游产业融合的最大基础。同时,中国工农红军第四方面军孤军奋战在河西走廊地区,谱写了可歌可泣的壮丽篇章,鲜血铸就的古浪红西路军烈士陵园、永昌革命烈士陵园、临泽梨园口战役纪念馆等红色文化景点,更是传承和发扬了红西路军坚定的革命意志和顽强的斗争精神。河西走廊自然景观极其丰富,干旱的自然环境、特殊的地貌形式,铸就了河西走廊千姿百态的自然景观,例如冰沟丹霞、焉支山国家森林公园、平山湖大峡谷、张掖七彩丹霞地貌、鸣沙山月牙泉景区、山丹军马场等,这些自然景观与人文景观交相辉映,是区域文化与旅游融合的主要资源。

(二)企业是河西走廊文化产业与旅游产业融合的内生动力

相较于以生产产品为主的工业而言,文化企业中固定资产占用较少,创意等智力型资产占比相对较多。文化产业以“创意”为核心,以“内容”为主体特征,与有形资产相比较,文化企业具有轻资产运营、前期投入大、收益慢、收益的不确定性大等特点,使得文化企业融资、抗风险的能力较弱。与之相同的是,旅游产业也具有投资风险大、社会融资难,开发利用成本高、投资回报收期长等特征。文化企业和旅游企业互为借鉴,融合形成文化旅游新企业,衍生成新产品,提高了文化产业、旅游产业的各自竞争力,使企业获得了更多的利润。因此,文化、旅游企业的互利共赢,是河西走廊文化产业、旅游产业得以快速融合,获取利益的内在推动力。

(三)技术发展是河西走廊文化、旅游产业融合创新的驱动力

20世纪90年代以来,伴随着信息技术逐步革新,使传统产业之间边界逐渐模糊,不同产业之间融合逐渐加快。产业融合是信息化进程中的一种必然选择,是社会生产力进步和产业结构高度化的必然趋势[7]。技术创新是产业融合的基础和先决条件,是产业融合深化的内在驱动力。技术革新不仅改变了产品的内容,也会改变产业的形式,及其市场供给力,最终使不同产业之间相互渗透,降低企业成本,提高产品质量。现阶段,随着交通设施的不断完善和逐步改进,河西走廊交通便捷性得到明显提升。兰新高铁、兰新铁路、连霍高速等的逐步开通,提高了河西走廊城市之间、旅游景区之间的交通便捷性,使得河西走廊旅游交通线路通达性得到快速提升。随着视听技术不断进步,旅游产品中文化韵味更加浓厚,文化旅游融合产品更具有吸引力。如以河西走廊历史文化为素材,设计开发的文化旅游类节目《丝路花雨》《千手观音》《大梦敦煌》《又见敦煌》《敦煌神女》《敦煌盛典》等的快速传播,提高了当地文化旅游市场的影响力和知名度,打造了河西走廊文化旅游的品牌。

(四)政策支持是河西走廊文化旅游产业融合的主要推动力

近年来,甘肃省委省政府特别重视文化、旅游产业的发展,为了打造文化旅游强省战略的进一步实施,相继出台了一系列文化、旅游产业相关政策。例如,2014年12月,甘肃省委省政府印发了《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于促进旅游业改革发展的意见》,2015年12月,甘肃省政府又印发了《关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》,2016年10月,甘肃省政府印发了《甘肃省“十三五”旅游业发展规划》,2019年5月甘肃省政府印发了《甘肃省教育科技赋能文旅产业实施方案》《甘肃省人民政府办公厅关于大力促进全省文化旅游产业提质增效的意见》《甘肃省河西五市旅游联动发展总体方案》[9],这些政策的进一步实施,使文化、旅游产业融合发展成为可能。良好的政策支撑是文化、旅游产业得以顺利发展的主要推动力。

三、河西走廊文化产业与旅游产业融合路径选择

(一)开发文化旅游类产品,开拓文化旅游市场

文化产业和旅游产业的融合,形成文化旅游类产品,既开拓了文化旅游市场,又使企业能够获得可观的利润收入。旅游因为文化的渗透而变得丰富多彩,富有品位[9]。河西走廊文化旅游资源极其丰富,其“丝路文化”“长城文化”“石窟文化”“民俗文化”“红色文化”具有独特的价值。河西走廊历史文化源远流长,在历史的演变中,形成了形形色色的不同特质的文化,河西走廊地区应依据域内不同的文化特征,以差异化、体验化、特色化为原则,挖掘深层次文化内涵,将不同特质的文化进行规划和整合,形成具有地域特色的文化旅游类产品。以敦煌市和嘉峪关市为例,敦煌莫高窟记载了东西方文明的碰撞和交流,具有独特的历史人文价值。当前依据敦煌壁画,开发的《敦煌神女》《九色鹿》《大梦敦煌》等敦煌文化旅游融合产品已初见成效。未来,敦煌旅游应着力于深入挖掘敦煌壁画的历史故事,借助先进的科学技术,通过三维虚拟景区、互动游戏体验、虚拟旅游纪念品开发等方式,进一步满足游客的需求。嘉峪关素有“西北钢城”的美誉,是以酒泉钢铁公司的建设而兴起的城市,是典型的资源矿产型城市,为避免资源枯竭后城市衰败现象的发生,嘉峪关市积极发展旅游业,建造嘉峪关方特欢乐世界,使得嘉峪关从“过境游”“观光游”转向“过夜游”和“体验游”。河西走廊其他地区应该充分吸收和借鉴国内文化旅游开发的成功案例,充分利用本地丰富的旅游文化资源,研制、开发具有地域特色的文化、旅游类产品,不断扩大文化旅游的市场影响力,促进文化旅游产业市场的可持续发展。

(二)筑巢引凤,大力引进和培养高素质的文化旅游类专业人才

文化产业与旅游产业均属于创意产业,高素质的创新人才是这两大产业融合发展的前提和保障。但是,由于河西走廊地域较为偏远,待遇偏低,使河西走廊地区普遍存在文化、旅游人才较为缺乏的问题,在地域分布上,文化、旅游人才市域之间均衡性分布极差。面对这样的困境,河西走廊地区应采取多种形式,完善人才引进、培养、奖励等机制,大力培育文化、旅游类管理人才。“民以食为天”,薪资待遇是一个行业吸引人才去留的关键。为此,河西走廊地区首先要大力提升人才引进的薪酬待遇,筑巢才能引凤,创建良好的工作生活环境,为引进国内外紧缺的文化旅游类专业人才做准备;其次,充分利用河西走廊域内现有的师资力量,加强与河西学院、酒泉职业技术学院、培黎职业学院等河西走廊域内高校的联系,通过合作办学、联合培养等多种形式,加快文化、旅游人才的培养力度;最后,加快与国内东部地区的文化、旅游企业的互动联系,建立与东部发达地区文化旅游类人才互动交流机制,选派懂业务、高素质、潜力大的文化旅游青年人才出省交流、出国深造。

(三)突破现有行政区划掣肘,加快河西走廊文化旅游产业融合发展

近年来,河西走廊各地市大力发展文化产业和旅游产业,文化产业与旅游产业政策支撑力度快速提升,但是,因受到区域规划限制,信息交流较少,导致域内文化旅游业同质化现象严重,造成了资源的浪费与无效利用,使得文化旅游产业的融合度偏低。河西走廊相似的自然地理环境使得彼此之间资源底色相似,与甘肃其他地域相比较,综合开发优势更为明显,故河西走廊地区应该打破现有行政界限的掣肘,依据文化资源的特色,通过文化资源的整合,有重点地开发丝路文化、红色文化、民族文化等特色文化,努力实现域内文化、旅游联动发展,促进河西走廊文化、旅游产业的可持续发展。

(四)加强政府政策支持力度,开辟文化旅游产业融合的新通道

政府在文化旅游产业融合中扮演着重要角色,是文化旅游产业快速融合的主要推动者。河西走廊各地市应充分依托丰富的旅游资源、深厚的文化底蕴,大力实施文化旅游强市战略,以文化旅游立市,使文化旅游成为推动当地经济发展的主要引擎。考虑到文化旅游企业诸如餐饮、购物、娱乐、住宿和交通等,涉及的资金投入大,回收周期长,大多数文化旅游资源属于国家重点保护对象,文化旅游企业只有景区承包经营权,而无处置权,文化旅游企业的这种“轻资产”特征导致贷款抵押担保难落实[10]。为此,政府应该在涉及资金贷款、抵押等方面提供便利,引导金融机构在风险可控的前提下将信贷资源向文化旅游产业倾斜,通过税收减免或税收反哺等方式,减轻文化旅游产业的压力。