区域性海洋治理机制:现状、反思与重构

2022-07-05于霄全永波

于霄 全永波

摘要:区域海洋治理作为海洋治理的重要层次,发展至今已经在不同方向上形成各式治理机制。四种最重要的区域性海洋治理机制——依托区域一体化组织、区域海项目、区域渔业机构、大海洋生态系统,在地理范围、使命、参与方、制度架构及合作协调机制等方面各具特色,在区域海洋治理中各自发挥了独特的作用。整体而言,当前区域海洋治理存在个体机制脆弱、机制之间合作不足、分部门管理缺乏协调、区域之间差距巨大的问题。海洋命运共同体理念为重构区域性海洋治理机制指引了方向:在加强个体机制的基础上,尝试运用非正式的合作与协调,以大海洋生态系统作为突破口进行不同治理机制的整合。中国可以以此作为参与区域海洋治理的参考路径。

关键词:区域海洋治理;区域一体化组织;区域海项目;区域渔业机构;大海洋生态系统;海洋命运共同体

中图分类号:D993.5 文献标志码:A

文章编号:2096-028X(2022)02-0082-11

Regional ocean governance mechanisms:status,reflection and reconstruction

YU Xiao,QUAN Yong-bo

(School of Economics and Management,Zhejiang Ocean University,Zhoushan 316022,China)

Abstract:As an important level of ocean governance, regional ocean governance has formed various governance mechanisms in different directions. The four most important regional ocean governance mechanisms—Regional Integration Organizations-based, Regional Seas Programmes, Regional Fishery Bodies and Large Marine Ecosystems, have their own characteristics in terms of geographical scope, mission, participants, institutional framework and cooperation and coordination mechanisms, and each has played a unique role in regional ocean governance. Despite the great achievements accomplished, within the system of sovereign states, these regional ocean governance mechanisms face considerable challenges, such as insufficient political wills of member states, shortage of development resources, difficulty in project implementation. On the whole, the existing problems of regional ocean governance are weak individual mechanisms, insufficient cooperation between mechanisms, lack of coordination in sub-sector management, and huge gap between regions. The concept of maritime community with a shared future guides the reconstruction of regional ocean governance mechanisms: it may start by strengthening individual mechanisms, approach steadily through informal cooperation and coordination, and make use of Large Marine Ecosystems to integrate different governance mechanisms. China can use this as a reference path for participating in regional ocean governance.

Key words:regional ocean governance;Regional Integration Organizations;Regional Seas Programmes;Regional Fishery Bodies;Large Marine Ecosystems;maritime community with a shared future

全球海洋是一個互联互通连续体的基本事实决定了海洋治理必须有跨越国界的合作与协调。虽然全球治理切中此要义,但并非所有问题都需在全球层次解决,而且过于强势的全球规则可能被视作对国家主权的干涉。海洋治理本身的区域性特征使得主权国家更倾向于通过区域性的方法来解决问题。现实中,区域海洋治理作为国家治理与全球治理之间的中间带,相对克服了全球协调的困难,又适应了海洋跨越国家边界的特点,汇聚了当前海洋治理各种最先进的做法,对于中国构建自身海洋治理体系与提高治理能力而言具有重大的借鉴意义。

在2017年6月国家发展改革委、国家海洋局发布的《“一带一路”建设海上合作设想》中,中国提出了2021年至2049年参与海洋治理的设想,即前10年要以提高话语权和影响力为主,后20年要以引导和塑造为主,全方位参与全球海洋治理。这意味着必须对国际海洋法律与政策的区域化趋势有所回应,系统认识既有框架下的区域性海洋治理机制,掌握发挥话语权与影响力的途径,同时理解当前机制的不足与国家参与的需求与障碍,便于引导与塑造。

笔者将对最重要的四种区域性海洋治理机制——依托区域一体化组织(Regional Integration Organizations)、区域海项目(Regional Seas Programs)、区域渔业机构(Regional Fishery Bodies)和大海洋生态系统(Large Marine Ecosystems)进行分析,理解不同机制在区域海洋治理中所起到的作用,在反思当前区域海洋治理存在问题的基础上,提出以海洋命运共同体理念重构区域性海洋治理机制的可能性,以期为中国有效参与区域海洋治理、发挥影响力提供见解。

一、区域性海洋治理机制的现状

区域层次治理的兴起源于20世纪70年代起日益严峻的环境挑战。在这之前,对治理的关注主要集中在国家治理能力的建设与联合国体系下的全球治理模式和解决方案。对区域性合作的需求不仅反映了解决跨境环境问题的迫切性,也是对基于生态系统管理(ecosystem-based management)趋势的一种回应。这种以区域路径解决问题的趋向很快反映在海洋治理上。[1]联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,简称FAO)的区域渔业机构和联合国环境署(United Nations Environment Programme,简称UNEP)的区域海项目,代表了联合国在区域层次海洋治理上的最初努力。20世纪80年代起区域性组织数量激增,无论是针对特定海洋问题,还是在多目的的组织框架下纳入海洋治理,都表明了人们意识到发展区域性海洋治理机制的必要性。

至此之后,区域概念就从未在各式重要的治理框架中缺席过,不仅《联合国海洋法公约》认可区域性规则、区域性方案、区域合作的重要性,从1992年里约地球首脑会议,到2012年里约+20峰会,再到2016年提出的《2030可持續发展议程》中的可持续发展目标14(Sustainable Development Goal 14),区域及次级区域维度的重要性被反复提及。[2]作为实现可持续发展目标中海洋相关目标的重要组成部分,区域海洋治理也被期待在国家管辖范围以外区域(Areas Beyond National Jurisdiction)的治理中发挥关键作用,包括进行中的国家管辖范围以外区域生物多样性(Biodiversity Beyond National Jurisdiction)谈判。[3]

然而,区域的定义并不是那么理所当然的事,各种区域性海洋治理机制体现出对区域的不同理解。而这些区域划分的差别造成了区域海洋治理的安排重合与空白并存,区域性海洋治理机制整体处于一个缺乏整合的碎片化状态。但在探索区域性海洋治理机制的整合之前,很有必要对各自机制的特征、取得的成功与面临的挑战进行分析。

(一)依托区域一体化组织

依托既有区域一体化组织是区域海洋治理的一个重要机制。笔者选取欧盟进行分析,不仅在于它代表了最高程度的区域一体化,能对成员国形成相对有效的约束、提供资源支持、克服相当一部分协调上的困难,也缘于它在世界政治经济中的重要地位,使得其在海洋治理上的政策取向会在全球范围内造成影响。

欧盟当前海洋治理的核心框架为海洋战略框架指令(Marine Strategy Framework Directive),它与欧盟其他相关政策和立法——水框架指令(Water Framework Directive),自然指令(Nature Directives),共同渔业政策(Common Fisheries Policy)和海洋空间规划指令(Maritime Spatial Planning Directive)共同为海洋治理提供制度保障参见European Commission:Interaction with Other Policies,访问网址:https://ec.europa.eu/environment/marine/interaction-with-other-policies/index_en.htm。海洋战略框架指令于2008年6月17日实施,根据该指令的要求,各成员国须在2010年7月15日之前将其转化为国内法规,这为欧盟区域的海洋治理构筑了具有法律约束力的统一框架。2017年,欧盟通过了关于好的环境状况的决议(Decision on Good Environmental Status),指令也据此作出了相应修正参见European Commission:Achieve Good Environmental Status,访问网址:https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm。

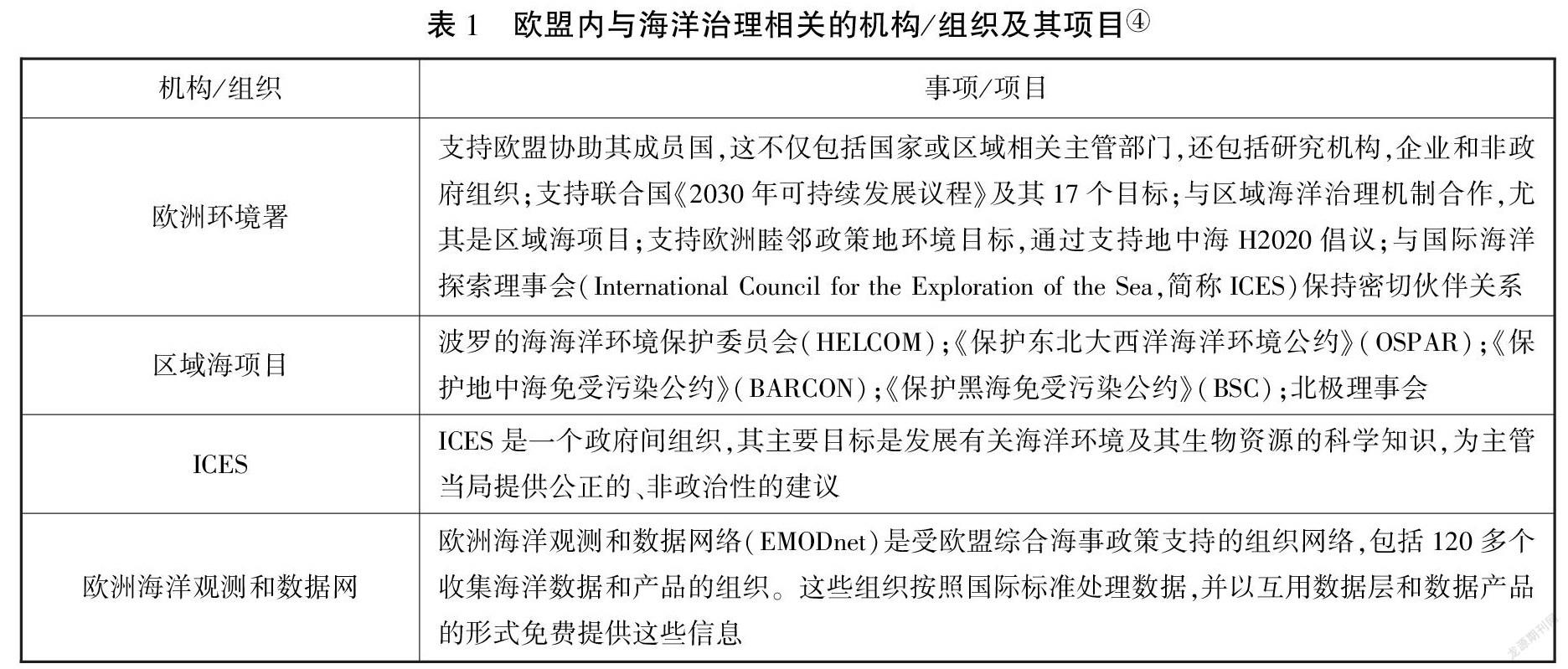

为了帮助各成员国执行指令,欧盟通过共同执行战略(Common Implementation Strategy),不仅制定了一系列标准和方法,还设置了实体的支持机构。具体而言,这一协调战略包括作为最高层次的政治组织——海洋主管(Marine Directors),确保指令整体执行;海洋战略协调组(Marine Strategy Coordination Group)负责主管与工作小组之间的联系;三个工作小组分别负责好的环境状况,数据、信息与知识交换以及测量项目和社会经济分析领域,发展共同的方法进行测量与分析,以支持数据报告的义务;技术小组主要在水下噪音、垃圾、海床和数据与信息技术四方面提供关于目标设定与评估原则和最佳实践的交换平台参见European Commission:Implementation of the Marine Strategy Framework Directive,访问网址:https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/index_en.htm。2020年6月,海洋战略框架指令第一轮执行报告出炉。报告显示指令在很大程度上增进了各国之间的理解,也加深了彼此的合作,但在目标设定与采取的措施上依旧存在很多问题参见European Commission:The Marine Strategy Framework Directive,访问网址:https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm。即便在一体化程度最高的欧盟,成员国的意愿不强也是亟待克服的困难。欧盟内与海洋治理相关的机构或组织及其项目如表1所示。

(二)区域海项目

区域海项目由UNEP于1974年发起,以抗击污染和保护海洋生物资源为主要使命。目前,已有将近150个国家参与到18个区域海项目中。但并非所有区域海项目都由UNEP管理,根据它们与UNEP的关系,可以将区域海项目分为三类(表2)。

一般来说,UNEP管理的区域海项目至少会有一个秘书处作为地区协调机构(Regional Coordinating Unit);部分项目也依赖额外的制度机构,比如地区活动中心(Regional Activity Centers)。这些行政协调机构通常承担三方面的工作:出版各类报告,给国家提供相关数据,以便它们能够科学决策;组织在特定领域的会议和工作坊加强区域合作;为执行条约、协议和行动计划提供法律和技术上的援助参见UNEP:Why does Working with Regional Seas Matter?访问网址:https://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/why-does-working-regional-seas-matter。

区域海项目通常以行动计划(Action Plans)作为地区合作的基础,其中15个项目还有框架公约及具体议题方面的补充协议。为了将国际法的变化整合其中,《生物多样性公约》和《联合国海洋法公约》这一类框架性的文件大多在20世纪90年代修改过。区域协议的主题方面也跟随时代不断扩展,从最初的污染(石油、船舶、陆源)到最近的生物多样性(海洋保护区),并纳入社会经济发展(海岸带综合管理)。

绝大多数区域海项目都限定在缔约国管辖范围之内的地区开展活动。时至今日,只有四个区域海项目——南极地区、地中海、东北太平洋和南太平洋项目也在公海开展活动。[4]不过,更多的区域海项目试图扩展自己的活动领域。例如,在东南太平洋,南太平洋常設委员会(Permanent Commission for the South Pacific)成员国在2012年加拉帕戈斯会见中表明会在公海涉及生物与非生物资源等利益时采取协调行动。[5]《关于保护、管理与发展中部、西部及南部非洲大西洋沿岸海洋及海岸环境的合作公约》(The Convention for Cooperation in the Protection,Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the Atlantic Coast of the West,Central and Southern Africa Region,简称《阿比让条约》)的缔约国也于2014年决定成立工作组对公海的生物多样性保护及可持续利用进行研究。[6]

经过四十多年的发展,区域海项目在当今海洋治理中占据重要地位。[7]首先,它以条约和协议为基础,通过行动计划,为成员国在世界主要海域的治理进程提供了一个参与平台。其次,它很好地促进了共享海洋的理念,协助沿岸国将海洋与海岸管理事宜提上政治议程,在进行相关立法方面发挥了积极作用。最后,它为成员国在海洋与海岸管理的能力建设方面提供了重要支持。

尽管如此,区域海项目实际达到的效果与其设立之初设定的使命仍然相距甚远。阻碍区域海项目发挥作用的因素主要有以下几点:第一,项目执行缺乏系统性,比如陆源污染的协定与问题严重性完全不匹配,渔业部门与其他社会经济部门缺少互动;[8]第二,项目面临严重的资金短缺,比如东亚海协作体(the Coordinating Body on the Seas of East Asia)的资金机制运作基本靠有限的会费和临时的妥协;[9]第三,受限于体制框架,秘书处忙于行政事务,很难给成员国在更高的战略和政治层面上的合作提供必要的协助。

(三)区域渔业机构

区域渔业机构是国家或地区为可持续利用与保护生物资源开展合作的一种地区机制。虽然根据机构关注的地理范围——沿海还是公海,鱼的种类——金枪鱼还是非金枪鱼,可以区分不同类型的区域渔业机构,最重要的区别还是在于机构是否包含管理职能,能否对成员国采取具有约束力的管理措施或创建条约参见North-East Atlantic Fisheries Commission:Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs):Who are They,What is Their Geographic Coverage on the High Seas and Which Ones should be Considered as General RFMOs,Tuna RFMOs and Specialised RFMOs?访问网址:https://www.neafc.org/international/15966。基于此,可以分为区域渔业管理组织(Regional Fishery Management Organizations,简称RFMOs)和咨询性的区域渔业机构(Regional Fisheries Advisory Bodies)参见FAO:What are Regional Fishery Bodies (RFBs)?访问网址:http://www.fao.org/fishery/topic/16800/en。目前全球有53个区域渔业机构,两种类型大约各占一半。

一般而言,新老区域渔业机构的使命差别较大。成立较早的机构一般针对的是特定渔业资源的可持续利用和保护问题,而较新的机构则倾向以FAO在2003年引入的生态系统视角去改善渔业问题。与全球性渔业工具侧重大框架的构建不同,区域渔业机构会落实到非常具体的细节,比如捕捞量/渔获量/误捕的限制、齿轮的规格、鱼类的大小、禁渔区/禁渔期等,以及确保前述标准执行的配套措施,比如在港口的检查制度等。[10]

FAO在区域渔业机构的发展中扮演着重要的角色。根据其与FAO的关系,可以将区域渔业机构分为三类:第一,在《联合国粮食及农业组织章程》下建立的,分为据第6条设立与据第14条设立两种,前者以咨询性为主,后者则能作出对其成员国有约束性的决定,并提供技术支持与秘书服务,在资金、授权等方面也比前者具有更大的自主性;第二,在FAO框架之外建立,但由FAO履行信托职能;第三,在FAO框架之外建立,FAO仅起监督作用参见FAO:FAO and Regional Fishery Bodies,访问网址:http://www.fao.org/fishery/topic/16918/en。

自1999年起,区域渔业机构就在FAO的框架内举办会议,进行信息交换。2005年更名为区域渔业机构秘书处网络(Regional Fishery Body Secretariats Network)后,此类交流就固定为两年一次的常规化活动。区域渔业机构之间常见的合作方式有签署备忘录、互相给予观察员身份或派遣代表参加会议,主要就比如合约或管制区域重合的渔业资源共享等问题进行商议参见FAO:Regional Fishery Body Secretariats Network (RSN),访问网址:http://www.fao.org/fishery/rsn/en。

区域渔业机构,特别是RFMOs的设立与运行是海洋渔业治理领域的重大进展,它为协调各国在渔业管理上的立场、解决渔业生产争议、共同打击非法、不报告和不受管制(illegal,unreported and unregulated)捕捞等作出了很大贡献。[11]而且,随着基于生态系统的方法逐步得到主流认可,区域渔业机构也通过调整其工具,试图将更广泛的生态系统考量纳入渔业管理中去,而不仅仅考虑单一目标种类。

然而,区域渔业机构仍面临巨大的挑战。公海的许多区域依旧是管理空白区,对非目标鱼类或非鱼类的保护还是不足参见The Deep Sea Conservation Coalition:A Net with Holes:the Regional Fisheries Management System,访问网址:http://www.savethehighseas.org/publicdocs/RFMO.pdf。,其他人类活动对渔业的影响比如海岸带污染、渔业补贴等也难以规制。究其原因,区域渔业机构是主权国家出于共同的利益与关注而促成的,也只有在成员国履行政治承诺的情况下才会有效运行。现实中,国家之间会基于政治、经济、文化甚至宗教的原因结成一定的利益团体,这不可避免地会削弱区域渔业管理职能的发挥。[12]事实上,RFMOs的许多决定相当政治化,比如,设置比科学认定更高的渔获水平。

(四)大海洋生态系统

大海洋生态系统最初由肯尼斯·谢尔曼提出。基于美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)給出的概念,目前全世界共识别出66个大海洋生态系统,它们位于沿岸近海,一般大于20万平方公里,是全球初级生产力最高的区域。[13]大海洋生态系统是一种基于生态系统对海洋及沿岸环境进行管理的机制,从创造知识到对人类活动及其影响的管理,以生产力、渔业、污染及生态系统健康、社会经济、政府治理五个模块来衡量生态系统的变化状况。[14]

自1995年以来,全球环境基金(Global Environmental Fund,简称GEF)是大海洋生态系统的主要推进者,其国际水(International Waters,简称IW)计划下的海洋与海岸部分就是建立在大海洋生态系统的基础上参见GEF:International Waters,访问网址:https://www.thegef.org/topics/international-waters。迄今为止,GEF共投入了60多亿美元,资助了23个大海洋生态系统项目,涵盖124个国家参见GEF:Large Marine Ecosystems,访问网址:https://www.thegef.org/topics/large-marine-ecosystems。GEF的运作策略是请同一大海洋生态系统下的国家通过联合行动来解决问题,其中最核心的做法为跨界诊断分析(Transboundary Diagnose Analysis,简称TDA)和战略行动计划(Strategic Action Plan,简称SAP)。按照IW项目的要求,TDA由四个步骤构成:第一,跨界环境问题甄别、量化、排序;第二,问题成因分析;第三,跨界问题环境影响及社会经济影响分析;第四,制度、法律、政策和投资分析。在此基础上,准备和发起

SAP。SAP又包括战略构思、战略规划和实施共三步,以大海洋生态系统五模块的分析作为参照参见GEF IW:TDA/SAP Methodology,访问网址:https://www.iwlearn.net/manuals/tda-sap-methodology。

除了GEF的项目之外,另外还有三种方式也被用来尝试管理大海洋生态系统:第一,创立一个新的治理委员会,如在本格拉寒流大海洋生态系统(Benguela Current Large Marine System)中,安哥拉、纳米比亚和南非三国于2013年签署条约,建立了本格拉寒流委员会(Benguela Current Commission)参见Benguela Current Convention:Overview of the BCC,访问网址:https://www.benguelacc.org/bcc-overview。;第二,在现存框架中创立大海洋生态系统委员会,比如几内亚暖流委员会(Guinea Current Commission)就设在《阿比让条约》之下;[15]第三,合作治理,比如在地中海地区,现有的国际组织(UNEP和世界银行)和地中海的区域组织(地中海行动计划、地中海渔业总委会)共同负责两个SAP。

大海洋生态系统通常以项目而非组织或机构的形式运作,因此不存在成员国身份或成为缔约方的过程。在东亚地区,脱胎于GEF项目的东亚海环境管理伙伴关系计划(Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia,简称PEMSEA)同时包含了国家伙伴与非国家伙伴,将大海洋生态系统沿岸国政府、国际组织、研究机构、非政府组织、企业协会等聚在一起共同应对海洋问题参见Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia:Our Partners,访问网址:http://www.pemsea.org/about-pemsea/our-partners。

大海洋生态系统在区域海洋治理方面的贡献主要体现在它为项目应该如何发展与资助提供了一个模板。首先,它促进了相关科学知识的发展,即由TDA积累了众多有关区域海洋环境、资源等方面的信息。[16]其次,它帮助相关国家开展亟需的能力建设活动,例如黃海大海洋生态系统(Yellow Sea Large Marine System,简称YSLME)项目在中国的活动中,既有政府主导参与、技术性很强的研讨会参见国家海洋环境监测中心:《“海洋生态监测评价系统设计与需求分析国际研讨会暨YSLME区域生态系统监测与评估网络建设研讨会”成功举办》,访问网址:https://www.nmemc.org.cn/jlhz/jldt/201011/t20101117_681093.shtml。,也有与本地社会组织合作发掘社区保护潜力的动议

参见《联合国黄海大海洋生态系二期项目 渔业社区共管模式示范项目在威海启动》,访问网址:http://www.ch-blueocean.org/index.php?id=663。最后,因为基于项目而不受限于所谓成员国身份开展活动,它更便于将区域内利益相关者,包括区域渔业机构、区域海项目和非政府行为体等,集中在一起就相关议题开展讨论,很大程度上加强了区域合作

参见《NOWPAP参加YSLME会议》,访问网址:https://www.unenvironment.org/nowpap/zh-hans/news-and-stories/story/nowpapcanjiayslmehuiyi。

但大海洋生态系统还是面临许多严峻挑战。虽然设有治理这一模块,但与治理脱离一直是大海洋生态系统饱受质疑的一点。[17]大海洋生态系统强调以科学作为行动的基础,因此将大量资金都投入在应用研究、可行性评估、管理计划建议与培训上。不进行科学研究就无法开展治理的要求对于许多发展中国家来说过于苛刻。发展中国家会更希望将资金投入到能更快在实践中看到变化的具体事务上去。科学家设计、GEF资金赞助的项目性质也使许多人担忧参与国只是被动参与,并不能实际拥有项目。这一问题直接影响大海洋生态系统项目的持续性。一期大海洋生态系统项目结束后,TDA需要更新,SAP需要跟进执行,然而GEF不可能持续资助,若没有合适的机构或者国家接手,项目即无法继续进行。[18]

(五)区域性海洋治理机制比较

将四种区域性海洋治理机制从地理范围、参与方、使命、制度安排、合作协调五方面进行简单比较(表3)后不难看出,四种区域性海洋治理机制是高度异质化的,虽说有互补的部分,但整体更多地表现为缺乏整合的碎片化状态,重合与空白同时大量存在。

二、区域性海洋治理机制的问题及反思

(一)个体机制脆弱

现今人类对海洋利用的广度和深度与区域性海洋治理机制诞生之初的情况早已不可同日而语。面对日益复杂的区域海洋问题,个体机制在完成各自使命之时力不从心实属正常。即便是一体化程度最高的欧盟,在海洋战略框架指令提供了具有约束力的法律框架并在执行方面获得众多支持的情况下,依然存在成员国政治意愿不足的问题,更不用说其他机制。

笔者已经探讨了每种机制各自面临的挑战,但个体机制羸弱的主要原因是区域内各国公众甚至政府官员对机制缺乏认知。除了少数的专业人士或从业人员,一般人都不知道这些区域性海洋治理机制的存在。这意味着在国家行为体意愿不强的情况下,其他非国家行为体也无从参与。无论从资金注入还是人才流入方面,个体机制的发展都难以获得新的动力。

事实上,个体机制的弱势使得许多区域性海洋治理安排难以提上各国的政治议程,而在国内政治中的失语又使得获取加强个体机制所需的资源难上加难。

(二)机制之间合作不足

几种治理机制的侧重点不同,互补合作似乎是一件理所当然的事。然而,现实中机制之间的合作却相当有限。区域海项目与区域渔业机构的关系深刻反映出长期以来环境治理与渔业管理之间的不和谐,尽管它们的部分机构之间签订了备忘录或赋予对方观察员身份以及互遣代表。区域渔业机构可能会抱怨区域海项目对陆源污染的行动不足,对渔业造成负面影响;区域海项目则可能觉得区域渔业机构过于优先保护个别经济鱼类,忽视了非目标鱼类和深海生物等其他在生物多样性指标上有意义的物种。类似地,大海洋生态系统通常受环境问题驱动,区域渔业机构或是国内渔业部门可能不会很积极地参与大海洋生态系统的相关讨论和决策,虽然渔业理应是大海洋生态系统中重要的一环。[19]区域海项目与大海洋生态系统之间的合作,很多时候因为共同的管理方UNDP可能从中协调显得相对容易,比如利用大海洋生态系统将区域海项目转化为具体行动,但实际上由于区域海项目自身情况复杂,想要运用科学导向明显的大海洋生态系统也绝非易事。

欧盟在机制合作方面可能是一个例外,在欧盟区域内的四个区域海(分别为东北大西洋、波罗的海、地中海和黑海)公约中,欧盟自身即是前三个的缔约国,《保护黑海免受污染公约》也计划修改以便让欧盟加入参见European Commission:Regional Sea Conventions,访问网址:https://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/index_en.htm。欧盟在5个金枪鱼的RFMOs和11个非金枪鱼的RFMOs中发挥着积极作用参见European Commission:Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs),访问网址:https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_en。欧盟也通过大海洋生态系统积极促进区域海项目、区域渔业机构的计划落地,如前所述,地中海行动计划中,地中海渔业总委会就联同UNEP与世界银行等共同管理两个SAP——有关陆源污染的The Strategic Action Programme to Address Pollution from Land-based Activities以及与生物多样性丧失相关的The Strategic Action Programme for the Conservation of the Biological Diversity in the Mediterranean Region参见UNEP:Mediterranean Action Plan,访问网址:https://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/regional-seas-programmes/mediterranean;另见Specially Protected Areas Regional Activity Centre:The Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity,访问网址:https://rac-spa.org/sapbio。总之,欧盟很好地利用了不同的区域性海洋治理机制来支持其海洋战略框架的实施。

欧盟之所以能促成机制之间的合作,一定程度上在于它能提供超越主权国家的规制力,在不同的治理机制之间协调斡旋。现实中,可能超出想象的是,各种机制之间实际处于一种竞争状态,而非合作关系,因为它们都主要依靠国家投入来实现其使命,本质上都需要向主权国家索取。

(三)分部门管理缺乏协调

区域海洋治理纷乱复杂,涉及许多部门,非常需要跨部门的协作。然而,现实中部门分割的现象依旧严重,鱼和污染似乎不是存在于同一片海域参见UNEP:Ecosystem-based Management of Fisheries:Opportunities and Challenges for Coordination between Marine Regional Fishery Bodies and Regional Seas Conventions,访问网址:https://www.sciencebase.gov/catalog/item/50579331e4b01ad7e0283c2b。在四种区域性海洋治理机制中,区域渔业机构是聚焦渔业的部门性区域海洋治理安排,尽管其中许多机构已将基于生态系统管理的理念引入其中,渔业仍然具有绝对的优先性;区域海项目在许多领域并不能独自胜任,必须仰赖如国际海事组织(International Maritime Organization)、国际海底管理局(International Seabed Authority)、FAO等其他机构;从生态系统角度出发的大海洋生态系统理应是跨部门的,但在应用中主要集中于对基础数据的收集,治理的部分较为薄弱;区域一体化组织在多部门协调上具有先天优势,但要求成员国在各个领域开展合作是困难的,尤其是涉及资源等核心利益的领域,因此实际工作中也是仅聚焦于个别领域,比如东盟优先涉足的就是海洋垃圾治理这类政治敏感性低的领域。[20]

虽然基于生态系统管理的理念早已从科学家群体进入实践者人群,联合国体系下的国际机构也在其下的区域性海洋治理机制中努力推广相关的工具与方法,分部门管理的惯性依旧强大。集中力量到个别领域,作为一种在政治利益复杂、资源有限情势下的选择固然可以理解,但由于部门之间缺乏协调,实际上大大影响了机制的有效性。

(四)区域之间差距巨大

各种治理机制在不同区域表现差别巨大也是一个严重的问题。在一些区域,治理机制能获得必要的资金支持,也能产出成果,而在另一些区域,它们基本上只存在于纸面上。[21]治理机制在区域之间的发展不平衡使得要处理跨区域问题非常困难,更不要说基于生态系统的管理,只是个别区域的努力并不能改善全球层次上海洋治理的困境。

区域之间的差距源于不同区域内相关国家的能力与意愿的不同。且不说基于生态系统的管理本身颇有难度,许多发展中国家自身就面临结构性困难,在国家层面上可能都无法实行有效的海洋治理政策,更无法回应区域层次上的需求。[22]经济危机、武装冲突等对海洋治理造成的冲击并不是简单地基于生态系统管理就能解决的。而具备能力投入区域海洋治理的国家,相互之间目标冲突、缺乏协调也会影响区域性治理机制的有效性。当然也会有个体国家能力不足,需要以区域的方式去争取更大话语权的情况,比如高度依赖海洋的南太平洋岛国就有很强的意愿通过开展区域合作去进行海洋治理。[23-24]

(五)问题反思

笔者从个体机制、机制之间、部门之间、区域之间四个角度反思了区域性海洋治理机制现存的问题,更进一步发掘其背后的原因在于过分依赖国家行为体,而没有充分发挥其他潜在治理主体的作用。在仅有国家行为体的情况下,治理问题的解决很容易政治化,在涉及利益分配时锱铢必较,缺少了互相合作需要的妥协和圆融。这也使得个体机制在各国国内缺乏政治动力去推进区域海洋治理的政治议程。一方面,区域层次治理与国内政治的断裂使得很多区域安排无法得到国内相应部门的支持,也缺少落地实施的地方抓手。另一方面,国内政治上的弱势使得各个机制难以进入大众视野,无法从更广泛的社会中汲取发展自身所需的资源。个体机制不得不进一步加深对国家行为体的依赖,以致各种机制成为互相竞争的关系。国内政治中部门之间的竞争延伸到区域海洋治理领域,跨部门协作相当困难。不同区域的治理情况也很大程度上受区域内国家行为体之间互动的影响,各自为政的主权国家体系与基于生态系统管理的理念相距甚远。

三、海洋命运共同体理念下重构区域性海洋治理机制

区域海洋治理面临上述挑战很大程度上源于其陷入了一国一利的思维定势。要想改变现状,更新治理理念是当务之急。2019年4月,国家主席、中央军委主席习近平在青岛集体会见应邀出席中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动的外方代表团团长时指出:“我们人类居住的这个蓝色星球,不是被海洋分割成了各个孤岛,而是被海洋连结成了命运共同体,各国人民安危與共。”[25]这是海洋命运共同体理念首次被提出,这一理念正是对抗以邻为壑、各自为政的利器,其背后蕴含着深刻的法律基础,[26]足以为区域性海洋治理机制的重构提供方向指引。

(一)加强个体机制

想要改善区域海洋治理,加强个体治理机制必然是第一位的。个体机制的强大是实现各种构想的前提和基础,很难想象机制之间的合作、跨部门管理的协调、跨区域的协同行动,能靠某个资金和人员不足的治理机制完成。虽然既存机制的虚弱可能使人产生另起炉灶的想法,但在主权国家压倒性主导这一现实并未改变的情况下,新建机制可能只是重蹈覆辙。而且,新建机制很有可能造成对既存机制生存空间的挤压,抢夺原先就不充分的资源,可能使得之前好的做法也无法持续。所以,比起发展新的治理机制,加强既存机制应该成为优先选择。

海洋命运共同体理念为加强个体机制提供了下述思路。第一,避免机制之间的重复和竞争。海洋命运共同体理念强调互利共赢,这意味着在机制之间寻求合作点,形成互补。这不单纯是一个通过对话来协调立场与资源分配的问题,可能还意味着需要对各自使命作出相应修改。各种机制原先就是相互独立构思与设计的,并不完全是互为补充的工具,因此可能因为重合而相互竞争,或者分工不全造成大量空白。对机制本身使命作出适当调整,在减少机制之间内耗竞争的同时,为从生态系统视角进行整合打下良好基础。

第二,发掘国家行为体之外的资源。海洋命运共同体意味着治理主体的包容与协商。[27]既然个人、企业、社会组织、国家、国际组织都是某个特定区域海洋治理的利益攸关方,在发展区域性海洋治理机制时就应该将他们都纳入利益的协调主体范围内。因此,提高机制自身在各个国家的认知度很重要,这不仅意味着接触到更多可能的捐赠方,拓宽资金来源渠道,也可能带来全新的治理方式,比如公私合作,以及筹资方法,比如生态系统服务付费机制。

第三,寻求项目在地地方政府与社区的支持。海洋命运共同体理念坚持的共商共建共享原则同样适用于微观层次。很多时候,治理机制成为悬浮在空中的政治口号,都是因为缺乏在地的抓手。哪怕是区域层次的海洋治理安排,也需要地方政府和社区参与商议建设来逐步落地完成,而最终区域治理的成效也能惠及微小的个体。加勒比地区小岛屿国家的实践已经证明了“地方行动、全球影响”(Local Action,Global Impact)方法的可行性,[28]基于当地社区来支持区域框架的执行会是加强个体机制的一个重要手段。

(二)灵活运用非正式合作与协调

面对区域海洋治理复杂的历史与现实,期望发展出单一框架一劳永逸地解决所有问题是一个不切实际的幻想。海洋命运共同体理念蕴含着“和而不同”“和合共生”等中国传统哲学思想,这意味着面对纷繁复杂的区域海洋治理诉求,求同存异是应循之路。在充分尊重多样性的基础上寻求共识

,灵活运用非正式合作与协调至关重要。正式的合作协调机制固然对国家有更强的约束力,但若执行不力,也于事无补。事实上,在不确定性很高的情况下,正式机制的束缚感可能会吓退可能的合作方,特别是在与政治关涉紧密的治理领域。维持相对松散的非正式的关系,待机会出现之时再开展行动,反而能收到意外的效果。非正式合作能在很大程度上避免拖延和推迟,绕过正式机制繁复的程序,在亟需合作之际及时协商。针对具体事务开展临时、自发的合作行动时,由于更方便匹配人力和资金,在执行方面更具优势,更容易产出成果、带来变化,许多问题不致于因旷日持久的谈判而贻误时机。运用非正式合作和协调,可以在积累经验的同时,大大降低试错成本,以非正式方式进行反复实践可能为发展正式机制开辟出一条新的道路。

与此同时,对于海洋命运共同体倡导的包容性多边主义和参与多元主义,非正式合作与协调灵活机动的特性也相当适应。随着越来越多非国家行为体进入到区域海洋治理领域,保持非正式合作的渠道畅通既能更方便地纳入非国家行为体,也能为不同行为体之间的合作打开窗口。[29]作为重构区域海洋治理机制的手段,它不应该被单纯视为一种权宜之计,而应该成为在机制之间、部门之间、区域之间合作与协调的试验场。各种层次的合作与协调可以以非正式的尝试开始,逐渐步进,始终优先考虑落地执行,不执着于法律协定或行动计划的高大上。[30]

(三)以大海洋生态系统为突破口进行整合

海洋命运共同体理念体现了一种一体化的海洋治理模式,对应了当前海洋治理向以生态系统为基础进行治理的转向。[31]相比于其他机制具备实体机构来说,大海洋生态系统的项目性质,或者说工具性质更加明显,其中TDA与SAP的价值也得到广泛认可。虽然其治理部分的不足常为人所诟病,但因为自带生态系统视角的属性,就可赋予的使命而言,大海洋生态系统理应可以承担任何治理方面的责任,也就是说其具有容纳各种部门管理的潜力,暗含了一种整合的可能。此外,其科学优势也能为各方进行能力建设提供整合的基础。因此,以大海洋生态系统为突破口进行整合是一个与海洋命运共同体理念相当契合的选择。

大海洋生态系统的问题在于,治理似乎只是科学评估诊断逻辑链上的一个产出,而没有作为首要的事务来考虑。[32]科学固然是良好治理必不可少的基础,但有了它并不必然产生好的治理,让意愿和能力不足的国家按照科学评估诊断实现治理是一个过于困难的挑战。不过,大海洋生态系统在治理方面的缺失,可能由更具制度特性的区域海项目补足,即以区域海项目提供组织机构,大海洋生态系统提供项目工具的方式来推进。这不仅能回应到大海洋生态系统的持续性问题,区域海项目也可以通过大海洋生态系统项目盘活资源。区域渔业机构和国内渔业部门加入大海洋生态系统项目的设计和执行,使渔业实质上进入大海洋生态系统。区域一体化组织则将区域海项目作为实施自身海洋治理策略的重要一环。

海洋命运共同体从理念走向实践,需要现实抓手。以上述方式使四种机制有机结合,共享资源去完成包含渔业、兼顾治理在内的大海洋生态系统项目,正是一个在现实中更具可操作性的技术路线。通过资源共享可以很好地减轻主权国家被多重索取的压力,使其更有动力投入到区域海洋治理中去。通過共同实行大海洋生态系统,国家之间、不同行为体之间的合作,不同部门管理之间、不同治理机制之间的协调都能得到磨合;既有的治理机制并不会被打破,而是在过程中调整优化,得到加强。最终,在机制的整合中真正实现基于生态系统的管理,做到海洋命运共同体理念的实体化。

(四)中国参与区域性海洋治理机制建设

作为海洋命运共同体理念的提出国,中国有责任在整合、突破和规范现有区域性海洋治理机制方面作出表率。按照前述三种方式,首先,在加强个体机制方面,鼓励国内多元主体参与地方社区层面的区域性海洋治理联动,比如在确保国家安全的前提下,引导国内海洋领域社会组织积极参与UNDP的GEF小额赠款计划,实践地方创新,提升社区参与海洋保护的能力。此外,加大力度在国内推广特定区域性海洋治理框架下的先进经验。2019年,厦门市政府被授予“PEMSEA领导力奖”,表彰其在摸索符合当地实际的海岸带综合管理模式方面的努力。[33]这正是国内城市通过更广大区域范围内海洋治理平台学习发展的优秀案例。这些国内外联动,打通宏观与微观层次的做法能够向外界彰显中国参与区域海洋治理有容乃大的开放心态,这一过程中动员起来的国际资源、经验更能促进国内海洋治理能力的提升。同时,中国地方实践反馈于外,也能为反向创设国际规制贡献中国智慧。

其次,适当运用自身的国际影响力,充当区域海洋治理领域非正式合作的协调者。随着中国国际影响力的日益提升,中国有越来越多的机会发出自己的声音与倡议,将海洋命运共同体理念融入对外交往及区域议题之中。非正式的合作往往缺乏法律的强制约束力,价值理念为先,是一定共识之下的先行先试——这正是海洋命运共同体理念发挥其价值优势的地方。通过承担协调工作,善意倾听新兴国家与发展中国家的正当关切,对相关议题予以必要的关注,最大化各方利益的公约数,在推进合作进程的同时,传播中国话语。

最后,深入转化YSLME的实施经验。YSLME是中国深度参与、立足于中韩两国共同实施的区域合作。第一期项目(2005—2009)完成了TDA,并制定了各自国家层面实施的区域SAP,第二期项目(2014—2019)成立了YSLME委员会监督实施SAP。中国在区域性海洋治理机制建设方面积累了大量有益的经验。不管是以YSLME委员会作为非法律硬性约束的制度化尝试进行项目期完结后的监督参见YSLME:YSLME Commission,访问网址:http://www.yslmep.org/?page_id=477。,还是联合社会组织、科研机构、学校、社区等多主体参与的社区层面的共管模式示范参见《联合国黄海大海洋生态系二期项目 渔业社区共管模式示范项目在威海启动》,访问网址:http://www.ch-blueocean.org/index.php?id=663。,YSLME都在很多方面体现了海洋命运共同体理念在现实中的落地。因此,中国以海洋命运共同体理念为指导重构区域性海洋治理机制,需要在国家之间、中央与地方之间、政府与社区之间等多层次应用YSLME的实施经验,从政治敏感度低的领域开始,由易到难,循序渐进。[34]

四、结语

区域海洋治理包含着高度异质化的安排,笔者探讨了依托区域一体化组织、区域海项目、区域渔业机构和大海洋生态系统四种最重要的区域性海洋治理机制。经过几十年的发展,各个治理机制在取得一定成功的同时,也面临着许多困难。机制之间的合作协调似乎是一个解决办法,但现实中进行整合却是异常困难。最具科学导向的大海洋生态系统是一个可能的破局点,以生态系统方法整合区域性海洋治理机制应该成为规范治理体系的推动力。在区域性海洋治理机制亟需变革重构的历史关头,中国在增强自身海洋治理能力、完善海洋治理体系的同时,应该以海洋命运共同体理念为指引,注重国内现实与区域实践的衔接,将多元主体的力量导入区域海洋治理中,创造新的可能性。中国当前积极投入YSLME的项目建设,在治理方面积累的经验很可能在合适的时机为重构区域性海洋治理机制贡献新的中国智慧。

参考文献:

[1]全永波.全球海洋生态环境治理的区域化演进与对策[J].太平洋学报,2020,28(5):81.

[2]WRIGHT G,SCHMIDT S,ROCHETTE J,et al.Partnering for a sustainable ocean:the role of regional ocean governance in implementing Sustainable Development Goal 14[R].Potsdam:Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS),2017:7.

[3]WRIGHT G,ROCHETTE J.Regional ocean governance of Areas Beyond National Jurisdiction:lessons learnt and ways forward[R].Paris:Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI),2019:13-16.

[4]CAMPBELL D,HASEGAWA K,LONG W E,et al.Regional Seas Programmes covering Areas Beyond National Jurisdictions[R].Nairobi:UNEP,2017:1.

[5]UNEP.Realizing integrated regional oceans governance:summary of case studies on regional cross-sectoral institutional cooperation and policy coherence[R].Nairobi:UNEP,2017:16.

[6]AWAD A.ABNJ and the Abidjan Convention region[R].Paris:Partnership for Regional Ocean Governance,2019:25.

[7]EHLER C N.A global strategic review:Regional Seas Programme[R].Nairobi:UNEP,2006:21.

[8]UNEP.Intergovernmental review meeting on the implementation of the global programme of action for the protection of the marine environment from land-based activities[R].Bali:UNEP,2018:6-7.

[9]戈華清,宋晓丹,史军.东亚海陆源污染防治区域合作机制探讨及启示[J].中国软科学,2016(8):65.

[10]张晏瑲.国际渔业法律制度的演进与发展[J].国际法研究,2015(5):29.

[11]孙文文,王飞,杜晓雪,等.区域渔业管理组织关于建立IUU捕捞渔船清单养护管理措施的比较[J].上海海洋大学学报,2021,30(2):370.

[12]魏得才.海洋渔业资源养护的国际规则变动研究[M].北京:海洋出版社,2019:35.

[13]SHERMAN K.The Large Marine Ecosystem concept: research and management strategy for living marine resources[J].Ecological Applications,1991,1(4):349.

[14]SHERMAN K.A modular strategy for recovery and management of biomass yields in Large Marine Ecosystems[C]//LEVNER E,LINKOV I,PROTH J.Strategic Management of Marine Ecosystems.Berlin:Springer,2003:70.

[15]ABE J,BROWN B E.Towards a Guinea Current Large Marine Ecosystem Commission[J].Environmental Development,2020,36:2.

[16]BENSTED-SMITH R,KIRKMAN H.Comparison of approaches to management of large marine areas[R].Cambridge & Washington DC:Fauna & Flora International & Conservation International,2010:41.

[17]MAHON R,FANNING L,MCCONNEY P.A governance perspective on the large marine ecosystem approach[J].Marine Policy,2019,33(2):318.

[18]DEGGER N,HUDSON A,MAMAEV V,et al.Navigating the complexity of regional ocean governance through the Large Marine Ecosystems approach[J].Frontiers in Marine Science,2021,8:13.

[19]BROWN B E.Regional Fishery Management Organizations and Large Marine Ecosystems[J].Environmental Development,2016,17:206.

[20]崔野.全球海洋塑料垃圾治理:进展、困境与中国的参与[J].太平洋学报,2020,28(12):82-83.

[21]李洁.BBNJ全球治理下区域性海洋机制的功用与动向[J].中国海商法研究,2021,32(4):84.

[22]ROCHETTE J,BILLE R.Bridging the gap between legal and institutional developments within regional seas frameworks[J].International Journal of Marine and Coastal Law,2013,28(3):434.

[23]陈洪桥.太平洋岛国区域海洋治理探析[J].战略决策研究,2017,8(4):6.

[24]曲升.南太平洋区域海洋机制的缘起、發展及意义[J].太平洋学报,2017,25(2):4.

[25]李学勇,李宣良,梅世雄.习近平集体会见出席海军成立70周年多国海军活动外方代表团团长[N].人民日报,2019-04-24(1).

[26]CHANG Yen-chiang.On legal implementation approaches toward a maritime community with a shared future[J].China Legal Science,2020,8(2):12.

[27]游启明.“海洋命运共同体”理念下全球海洋公域治理研究[J].太平洋学报,2021,29(6):68.

[28]CHEN S,GANAPIN D.Polycentric coastal and ocean management in the Caribbean Sea Large Marine Ecosystem:harnessing community-based actions to implement regional frameworks[J].Environmental Development,2016,17:264.

[29]ROCHETTE J,BILLE R,MOLENAAR E J,et al.Regional oceans governance mechanisms:a review[J].Marine Policy,2015,60:17.

[30]BILL R,CHABASON L,DRANKIER P,et al.Regional oceans governance:making Regional Seas Programmes,Regional Fishery Bodies and Large Marine Ecosystem Mechanisms work better together[R].Nairobi:UNEP,2016:112.

[31]施余兵.国家管辖外区域海洋生物多样性谈判的挑战与中国方案——以海洋命运共同体为研究视角[J].亚太安全与海洋研究,2022(1):44.

[32]MAHON R,FANNING L,MCCONNEY P,POLLNAC R.Governance characteristics of Large Marine Ecosystems[J].Marine Policy,2010,34(5):919.

[33]林雯.厦门市政府被授予“PEMSEA领导力”奖[N].厦门日报,2019-11-02(A05).

[34]张晏瑲.我国参与区域性海洋生态环境治理体系的法律机制[J].南海学刊,2020,6(2):81.