我要到心灵的家乡去

2022-07-04于航

于航

选择月亮还是六便土?屈服于现实的悲哀还是攀爬理想的高地?这是人类作为情感和智慧的生物必须要面对的问题。每个人提起生活之笔时,都有可能在这道选择题面前犹豫徘徊。毛姆的《月亮与六便士》之所以被很多人视为“心灵之书”,大概就是因为这种坚硬的发问触及了人性的柔软与隐痛。

书中的主人公以法国印象派画家保罗·高更为原型。高更的成就,不只停留在绘画上,他亦是一个直白的哲学家。其代表作《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》,把一个古老的哲学命题毫无遮掩地摆在大众面前,摆在阳光下——有些刺眼,真实得让人不忍直视,却又无法视而不见。困于迷茫中的高更,以这样一幅画作为对人生的回顾与总结,并在此基础上探寻生命意识和生命意义。

面对高更的终极追问,同为画家的马克·夏加尔却有着一种超越时空的清醒。他相信正确答案往往存在于“最初”和“本真”里,藏在最简单、最直接、最自由的人生抒写中。没有纠结,本身就意味着通透。他笃定如石,却不需要浩大的决心和故作刻意。他遵循内心的信条,穷尽一生做好一事,倾其所有爱透一人。日子在他看来是平淡的,但又似乎与平淡毫不相关。所有的日常原本朴素,却无一例外地去往繁华。而由这些日常拼缝而成的生活或者说人生,就是一幅波澜壮阔的画卷,就是一部浪漫的狂想曲。但是,夏加尔的不同在于,他只乐于天马行空,并不狂妄、狂躁,立于规矩之外,却从不失态。

出生于白俄罗斯的夏加尔,在二十出头的年纪扛着理想去了巴黎。巴黎是他艺术人生的永久栖息地,但他从未放弃“接近父辈和祖辈的精神”。他穿行于彼时巴黎的艺术长廊,是这里的生活者,亦是自掩孤独的过客。所以,他会画伸手可触的生活街区和深爱的妻子,也会勾勒遥远的村落和童年的物象。他并不因此而忧郁,反而极尽欢愉。他毫不做作、不露痕迹地把人生的现在与过去、未来连接。

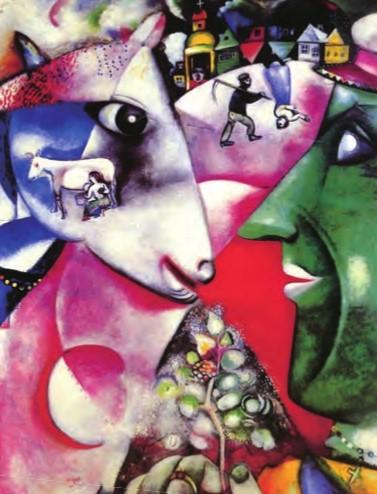

他毫不在乎流派的定义,视传统逻辑和常规为无物,被人称为“游离于一切流派的牧歌作者”。他以人自身的诗意和本就应该没有边界的想象力来构建自己的美术王国。他不是国王,无须加冕,他是王国里的唯一。他的笔下,有绿色的牛、悬空倒立的大象、飞行的马、飘来荡去的头颅,以及同时向左向右的面孔。说他执着于杂乱无章的美感并不准确,这种无序和非常规,或许正是生而为人的我们自带的隐秘真相。如果并非如此,那一定就是夏加尔于内心深处自由构建的新秩序。这种新秩序只属于他自己,属于他一个人。

透过画作,我们可以隐隐窥见他心灵深处那片美妙绝伦的梦境,里面有他的家乡,有他所爱之人,这是他绘画时不请自来的两个永恒的主题。这片梦境纤尘不染,闲人免入,也永远不会被涂抹和摧毁。其中那些以最舒展的姿态在空中飞翔的一对对恋人,是他对妻子贝拉的告白,看似随性、调皮,却又不失真挚和热烈。毫不夸张地说,贝拉是夏加尔绘画生涯中唯一的缪斯。他用一辈子画一个女人。他用画笔将她点亮,悬于神圣的情感高塔,在晨光中凝视,在日暮时仰望。就连他在很多画作中画上色彩纷繁的花,也是因为他人生中收到的第一束花是贝拉送的。“爱是最好的颜料”,而贝拉是他画不完的梦。

如何解读夏加尔?古典与创新在他笔下碰撞对决,现实和幻想割裂之后重逢……你甚至可以把所有冷门的赞美之词奉上。但再多艺术视角的评价都无足轻重,重要的是他的人生。他一生所追求的,不是有悖伦理、有违世俗、充斥着借口、完全自私的极致自由,而是清醒的自我认定和自我认同。同样,他也没有困于对人生来路、对童年、对故土的执拗回望,只是沿着心灵之水的流向自然写意地用画笔描述一切。至于他对妻子贝拉的爱,像干净的湖泊,广阔无涯,亦如同微小的水滴,因为小而见缝插针,因为小而不得不以最精细的方式包容一切。

夏加尔的生命旅程比绝大多数人漫长,他活了差不多一百岁。这是生命本身的恩赐,亦是他所应得。他的幸运大概正是缘于他简单纯粹的内心。他顺应人生的来与去,让自己只成为自己。由此,我们终于知道,对于高更的终极之问,夏加尔其实并不需要穷尽一生去寻找,因为他的答案简单明了,简单到在人生迈步启程時就已经写好。他说:我从心灵的家乡来,我就是我自己,我要到心灵的家乡去。

(作者系西南民族大学美术学硕士研究生)