心腔内电极血栓形成的临床特征及转归

2022-07-01韦育林冯日清刘英梅邱琼邓冰清吕函璐王景峰

韦育林 冯日清 刘英梅 邱琼 邓冰清 吕函璐 王景峰

随着起搏技术的提高和临床研究的进展,心脏植入型电子器械(cardiac implantable electronic devices,CIED)在临床中的应用逐年增多,其适应证也不断拓展。CIED 应用的增多势必导致相关并发症的相应增多。多数文献报道了CIED 植入术后出现静脉内电极血栓形成,而心腔内电极血栓形成报道极少,基本上是个案报道[1-2]。笔者将本院11例CIED 植入术后心腔内电极血栓形成患者的临床资料进行总结,以期提高对心腔内电极血栓形成的认识,及早防治,避免肺栓塞。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择2007~2020年在本院行超声心动图检查发现的CIED 植入术后(包括本院或外院植入)心腔内电极异常团块且结合临床诊断电极血栓形成患者,并按Duke诊断标准[3]排除CIED 相关感染性心内膜炎。

1.2 研究方法 对所有病例进行回顾性临床分析,内容包括一般资料、主要诊断和合并疾病、临床表现、既往抗凝情况、CIED 植入资料、实验室资料、超声心动图和其他影像学检查,明确心腔内电极血栓形成的影响因素、临床特征及诊断方法,并分析临床处理方法及转归。

2 结果

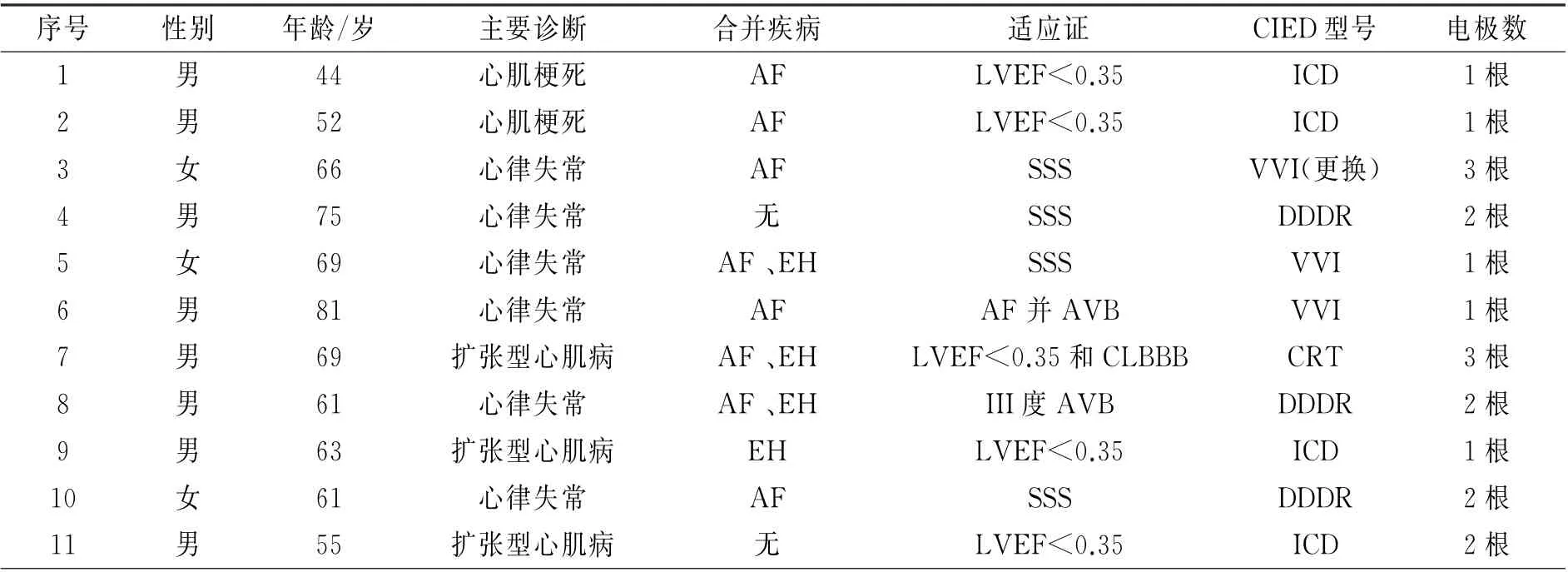

2.1 患者的临床特点 共确诊11例,男性8例,女性3例。年龄(63.27±10.00)岁。主要诊断:心律失常6例,扩张型心肌病3例,心肌梗死2例。合并心房颤动8例,高血压4 例。发生肺动脉栓塞1 例。CIED植入适应证:病窦综合征4例,心脏性猝死一级预防4例,心房颤动并房室传导阻滞1例,三度房室传导阻滞1例,心脏再同步化治疗1例。植入CIED型号:VVI、DDDR、ICD、CRT 分别为3例、3例、4例和1例,其中更换起搏器1例。电极数目:单根电极5例,两根电极4例,多根电极2例。所有CIED均通过左锁骨下静脉植入。所有病例均无不明原因发热,主要症状有胸闷、气促、心悸、头晕、晕厥、下肢水肿。发现心腔内电极血栓形成距离首次植入CIED 时间6天至324个月[(79.13±88.84)个月]。发现电极血栓前长期使用抗凝药物仅2例,自行停服抗凝药物1例,使用抗血小板药物阿司匹林和(或)氯吡格雷5例,未使用任何抗凝或抗血小板药物3例(表1)。

表1 患者的基本临床资料及CIED 情况

2.2 实验室检查 患者的凝血酶原时间国际正常化比值平均为1.11±0.18。病例1的D-二聚体明显升高(为正常值的10.7倍),其余病例D-二聚体正常或轻度升高。

2.3 超声心动图及其他影像学检查 所有患者行经胸超声心动图检查均发现心腔电极右房段有异常团块附着,多数呈条带状,最大32 mm×20 mm,最小11 mm×2 mm。患者心脏均有不同程度的增大,6例左室射血分数降低。2例图像欠清晰的患者行经食管超声心动图而确诊,其中1例清晰显示电极上血栓与电极的空间关系,明确血栓附着电极部位、血栓大小、形态(图1)。病例1进行肺动脉螺旋CT 检查可见右肺动脉远段充盈缺损,提示右肺动脉栓塞。

图1 经食管三维超声心动图显示血栓附着于电极右房段

2.4 处理措施及转归 2例以低分子肝素皮下注射,逐渐过渡至口服华法林;1 例正在口服华法林,但INR 未达标,因此加大华法林剂量;3例给予口服华法林治疗;4例使用新型口服抗凝药(利伐沙班或达比加群);1例以低分子肝素皮下注射3天,之后改为口服达比加群。除了1例失访外,其余10例在抗凝治疗后4个月内复查超声心动图,均提示心腔内电极血栓消失,最快消失时间为抗凝治疗后14天(图2)。

图2 病例1的经胸超声心动图检查

3 讨论

CIED 植入术已被广泛应用于治疗多种心血管疾病并已被证明是非常有效、安全的一项技术,但术后并发症时有报道[4],尤以电极相关并发症较为常见。电极相关血栓形成发病率各文献报道不一,为4%~64%[5-6],这些数据均来源于上肢深静脉血栓形成的临床研究。事实上,心腔内电极血栓可能并不少见。李延辉等[7]对10例既往植入起搏/除颤电极的死亡病例进行解剖研究,结果显示,电极及血管、心腔内壁的血栓较常见,甚至可见较大的血栓。李正恭等[8]报道8例心脏起搏器植入术后患者因瓣膜病(7例)和电极感染(1例)进行心脏外科手术,术中发现3例右房电极有血栓附着,其中2例伴有心房颤动,1 例并无心房颤动。笔者对本院13 年间CIED 术后患者进行超声心动图检查5 012例次,发现心腔内电极血栓形成11例,检出率较低,与尸检及手术所见不一致。检出率低的可能原因是:①心腔内电极血栓除非突然脱落造成严重肺栓塞,否则无症状,不易引起临床注意。但上肢深静脉血栓多伴有阻塞症状(如上肢肿胀),促使临床医师进行针对性检查,进而明确诊断。②受检查者的技术水平、临床意识及病史提供的影响较大。心腔内电极在比较大的空间里,经胸二维超声心动图的常规切面难以探及全程,需要非常规切面探查,比较费时,若无特殊病史提供时检查者一般不会主动追踪电极情况。③少数患者未规律随诊,即便发生晕厥或猝死,亦难以鉴别是否为心腔内电极血栓脱落所致。本组病例心腔内电极血栓形成最短时间为术后6天,最长时间为27年(其中2次更换),说明CIED 植入术后任何时间都有可能出现心腔内电极血栓,应引起临床关注。

目前尚未发现CIED 术后血栓形成确切的危险因素。有文献资料显示多根电极导线比单根增加了术后血栓的风险[9],但是本组病例心腔内电极血栓患者中多根电极导线2例,两根电极导线4例,单根电极导线5例,电极导线数目与血栓形成似乎无关,笔者的观察结果与REPLACE研究[10]一致。

电极相关血栓可导致静脉阻塞、肺栓塞。尸体解剖显示,高达21%的CIED 患者存在肺栓塞[11]。然而Noheria 等[12]回顾性分析美国Mayo Clinic 2000~2010年间5 646例CIED 术后患者平均4.7年的随访资料,发现有症状的肺栓塞并不多见(1.6%),一旦出现则可能导致严重临床后果。本组病例1为ICD 植入术后6年,因“晕厥2次”入院,起搏器程控未发现恶性心律失常事件,D-二聚体明显升高,双下肢静脉彩超未发现血栓。超声心动图检查发现电极右房段有多个条带状异常团块,最大约33 mm×6 mm,考虑电极上异常团块为血栓,同时经肺动脉螺旋CT 检查确诊右肺动脉栓塞。以低分子肝素联合华法林抗凝治疗后7天复查电极血栓已明显缩小,14天血栓完全消失。王现青等[13]报道了1例患者行DDD 术后第2天突发胸闷、抽搐、呼吸暂停,紧急超声心动图示右房电极上巨大活动血栓,最终抢救无效死亡,死亡原因考虑血栓脱落引起急性肺栓塞。因此,对于CIED 术后患者出现晕厥或猝死等严重并发症,也要警惕电极血栓脱落导致大面积肺栓塞可能。

超声心动图是临床诊断心腔内电极血栓的首选手段,本组11 例均为经胸超声心动图检查首先发现,8例于非常规切面右室流入道切面或剑突下四腔心切面发现,而常规切面仅发现3例。对于CIED植入术后患者,尤其合并心力衰竭或心房颤动患者,应进行多切面(包括非常规切面)扫查,详细追踪电极情况以便及早发现电极血栓。对于肥胖、肺气较多、声窗较窄等特殊患者,通常图像显示欠佳,当临床高度怀疑时应行经食管超声心动图检查以提高心腔内电极血栓的检出率。

低分子肝素和华法林抗凝治疗是治疗血栓形成的基石,不推荐常规溶栓治疗,除非出现伴有血流动力学改变的肺动脉栓塞。本组病例前6例(2017年以前)均给予低分子肝素联合华法林或者单独华法林抗凝治疗,新型口服抗凝药物广泛应用于临床后,后5例分别给予达比加群酯或利伐沙班治疗。除1例失访外,其它10例在治疗后4个月内复查超声心动图均提示血栓消失。

对于CIED 术后是否需要长期抗凝治疗预防血栓形成目前尚无定论。窦性心律的心力衰竭患者按照目前的研究并不要求常规抗凝治疗[14]。本组中的例9与例11均为窦性心律的扩张型心肌病患者,未长期抗凝治疗,CIED 术后心腔内电极血栓形成,尤其是例9于术后第8天即出现,起搏器程控均未发现心房颤动及其他心律失常。因此,当窦性心律的心力衰竭遇上起搏器电极时,只要无出血高风险,则可能需要个体化抗凝治疗,而不应拘泥于指南的建议。本文中例10为慢-快综合征、阵发性心房颤动的女性患者,CHA2DS2-VASc评分1分而未长期抗凝,CIED 术后74个月心腔内电极血栓形成,考虑作为一种人造材料的电极诱发的高凝状态以及心房颤动引起的心房血流缓慢共同作用可能是造成心腔内电极血栓形成的主要原因。