基于需求响应型公交模式的站点技术研究

2022-06-30张雨晨张慧敏

张雨晨 向 旭 张慧敏

(北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京 100088)

面对碳达峰要求,城市应积极发展绿色交通出行。各城市新区提出绿色交通出行比例目标,明确公共交通占据主导地位。常规公交系统的运营模式很难达到目标,需要找寻新的突破点。公共交通网联时代,公共交通系统模式逐步由供给侧向需求侧转变。需求响应型公交(DRT)系统是介于常规公交与出租车间的新型交通方式[1]。DRT系统作为常规公共交通系统的补充,可以提供多层次、差异化的公共交通出行服务,形成“高品质”基础,扩大公交系统覆盖人群,促进绿色出行目标的落实。停靠站服务能力直接影响DRT系统的整体运行效果与服务水平,合理的站台位置及形式选择是DRT系统规划设计中的重要一环。本研究以某新区为例,对DRT系统停靠站关键技术进行研究,对不同应用场景下的DRT系统停靠站设置提出合理化建议。

1 核心应用场景

1.1 普通站

研究新区规划形成组团城市,组团内以社区为基本单位,形成小密路网空间结构形态。各社区以社区中心为核心,周边布局居住、创新办公等综合用地。普通站作为实现新区内地块公交服务全覆盖的手段,需要结合新区“小密路网”系统和常规社区内地块出入口位置统筹布设。

1.2 核心站

学校、医院、大型商超周边在高峰时段易发交通拥堵,可能蔓延至片区交通系统拥堵。核心站作为服务社区中心、特殊用地的重要支点,是实现新区绿色交通出行愿景和避免特殊用地周边交通拥堵的关键,应结合新区内部用地需求在路外统筹开展站点布设。

1.3 转换站

实现新区高效公交系统的关键是建立快线、干线公交系统,提供组团间及中远距离出行服务,采用DRT系统重点服务组团内部出行。转换站结合快线、干线公交站台功能,统筹布设转换站点,可以实现“零换乘”,提供高品质换乘体验。

2 站点关键技术研究

2.1 普通站

(1)站点位置。

常规公交停靠站按设计位置可以分为进口停靠站、出口停靠站和路段停靠站[2]。普通站具有扩大公交站点覆盖范围的功能,应结合地块、小区出入口布置于支路系统,提供便捷的公交服务,实现广义“门到门”服务。城市将形成小密路网空间结构形态,应统筹路段进、出口和小区开口,普通站站点建议设置为路段停靠站。

(2)站台形式。

典型普通站如图1所示。

图1 典型普通站

站台随公交站形式分为直接式与港湾式[3],普通站点设置以地块周边支路为主,为降低站台对路段正常交通的影响,建议结合建筑退线设置港湾站。其中,港湾宽度为3 m,港湾长度按照1~2个泊位考虑,减速车道长7 m,加速车道长8 m。

(3)通行能力分析及站台设置建议。

①研究基础条件:结合新区远景年规划,普通站布设于支路系统,远景年负荷度约0.5,交通流量约230 pcu/h;将DRT公交对社会车的影响分析作为主要测算指标;车辆同台到发,与落客时间相比,上客时间对站台通行能力影响较大[4],以上客时间为基础研究,车次约30 s/辆,服从正态分布。

②通行能力分析及建议:将需求响应型公交占路段总交通流量的比例设置为变量,逐步增大需求响应型公交占比,不同比例时分别验证设置1个泊位和2个泊位对社会车运行速度的影响。参考《城市交通运行状况评价规范》(GB/T 33171—2016)[5],按照运行速度对路段运行状态进行等级划分,新区远景年支路系统运行状态基本畅通,平均行程时间大于自由流速度的50%。

不同需求响应式公交比例的泊位数建议如表1所示。

表1 不同需求响应式公交比例的泊位数建议

设置新区DRT系统普通站,需求响应型公交交通量小于23辆/h时,建议设置1个泊位;需求响应型公交交通量为23~115辆/h时,建议设置2个泊位;需求响应型公交交通量超过115辆/h时,建议选择其他模式。

2.2 核心站

(1)站点位置。

建议将核心站设置在低等级道路人行主出入口附近,出入口通常设置在路段中,降低对路口交通组织压力,条件受限时,分设在两条不同道路设置进、出口,采用右进右出组织方式。

(2)站台形式。

结合服务性质、道路布局展开站台形式研究,合理设置场站出入口道路线形,降低对相关市政道路交通秩序的影响[6]。

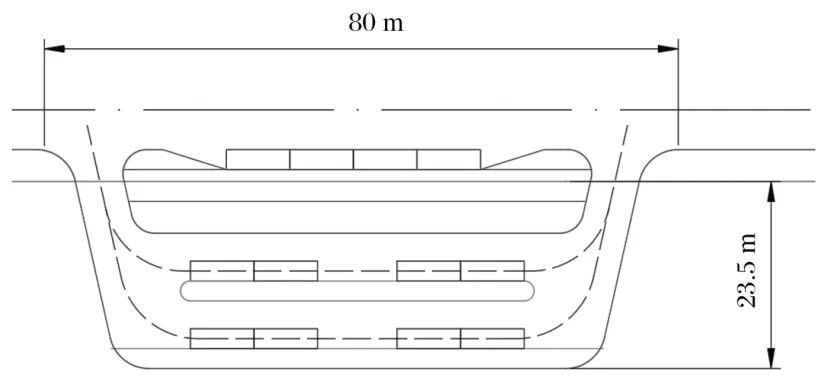

服务教育用地典型核心站如图2所示。

图2 服务教育用地典型核心站

教育用地到发时间相对集中,上学时段主要提供落客服务功能,放学时段主要提供发送服务功能。站台规模不建议过大,乘车秩序相对较好,车位不设置超车道。每组站台建议设置3~4车位。

服务医疗卫生用地典型核心站如图3所示。

图3 服务医疗卫生用地典型核心站

医疗卫生用地站点全日需求较大,患者就诊时间不同,医疗卫生用地核心站需要同时服务到、发交通,场内交通组织相对复杂。建议每组站台设置3~4个车位,同时设置超车道,保证运行效率。

(3)通行能力分析及站台设置建议。

①研究基础条件:场站交通设施布局应注重城市空间衔接,理清与周边建筑、场地的关系[7];车辆同台到发,本研究以上客时间为基础。基础教育用地车次为60 s/辆,医疗卫生用地为300 s/辆。

②通行能力分析及建议:分析地块内部场站交通组织布局,场站设置部分蓄车空间,保证到发车辆排队长度不超出蓄车空间,是确保核心站停靠模式通行能力的前提条件。

基础教育用地核心站通行能力如表2所示。

表2 基础教育用地核心站通行能力

设计基础教育用地站点时,需求响应型公交交通量小于80辆/h时,建议设置1组站台,共3个泊位;需求响应型公交交通量为80~145辆/h时,建议设置2组站台,每组3个泊位。设计医疗卫生用地站点时,需求响应型公交交通量小于41辆/设计时,建议设置1组站台,共4个泊位;需求响应型公交交通量为41~74辆/h时,建议设置2组站台,每组4个泊位;需求响应型公交交通量为74~104辆/h时,建议设置2组站台,每组4个泊位。

2.3 转换站

(1)站点位置。

站点结合干线、快线公交站点统一布置,设置在路口出入口段。为降低对高等级公交站点的影响,站点设置在既有站点前端远离路口侧。

(2)站台形式。

结合既有常规公交站点的设施条件,建议设置2个泊位,应满足常规公交站台设置要求。

(3)通行能力分析及站台设置建议。

①研究基础条件:常规公交站台设置1组2个泊位,通行能力为65辆/h,停靠时间为40 s/辆;需求响应型公交停靠站兼顾车辆到发功能,停靠时间约180 s/辆。

②通行能力分析及建议:通行能力的临界状态为DRT公交系统不对常规公交系统造成影响。

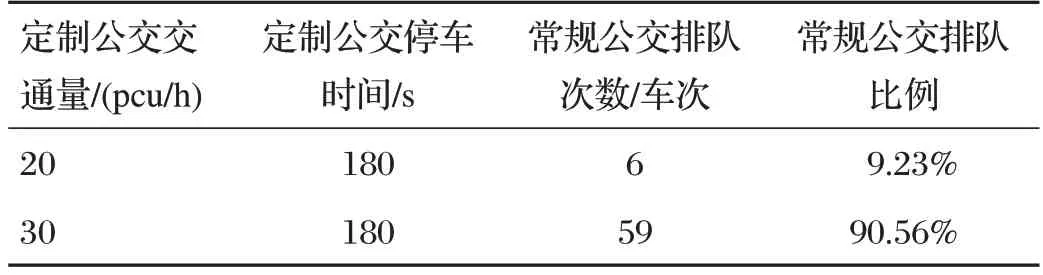

转换站通行能力如表3所示。

表3 转换站通行能力

设计新区DRT系统转换站时,需求响应型公交交通量小于20辆/h时,对常规公交的影响处于可接受范围,建议设置1组站台,共2泊位;需求响应型公交车辆交通量超过20辆/h时,对常规公交影响较大,可能阻碍干路常规公交系统正常运行,不建议同台设置需求响应式公交停靠站。

3 结语

本研究结合某新区绿色交通愿景,对DRT系统站点相关技术进行研究,针对普通站、核心站、转换站等DRT系统核心应用场景,分析站点位置、站台形式、通行能力等关键问题,提出站台泊位数设置建议,可以有效指导新区DRT系统规划,对DRT系统推广具有重要意义。