基于模块化微更新模式的城市历史街区更新策略探究

2022-06-30张彬彬董子璇李述大周艳玲

张彬彬 董子璇 李述大 周艳玲

(沈阳理工大学,辽宁沈阳 110159)

1 城市历史街区现状剖析

城市发展及建设过程具有特殊性,大规模拆迁改造产生大尺度街区和城市空间,取代了传统历史街区中异质、偶发、小尺度的城市结构。传统的历史街区与现代城市之间发展不平衡,造成了历史街区功能滞后、空间隔离以及文脉断裂等现象[1]。因此,需要利用微改造方式进行历史街区更新。

改造模式的优劣对比如表1所示。

表1 改造模式的优劣对比

1.1 城市历史街区空间利用效率不高

大部分历史街区在城市建设初期建成,建设时主要考虑生活居住刚需,未考虑人性化、可持续的宜居环境设计,存在空间利用率不高的问题。

1.2 城市历史街区公共设施需更新

随着经济水平不断增长,居民的生活方式发生巨大变化,网络化、数字化和智能化的基础信息设施开始投入使用,公共空间现有设施已经无法满足人们的生活需求。

1.3 城市历史街区的功能空间需调整

街区不只是居住的场所,不只服务于街区内居住的居民。城市更新成为社会大背景,历史街区的环境无法满足现代居民对街区公共空间的使用需求,街区公共空间的定义与街区现状不匹配。

2 模块化微更新概念

2.1 模块化微更新内涵

模块化微更新以最小干扰完成街区改造。其中,模块化技术是预制生产的建筑构筑,将每个模块作为一个建筑单元,具有一定的模数,可以直接从工厂定制,节约时间成本;建筑单元可移动、可拆卸、可更换;建筑单元尺度相对较小,可以在街区内实现针灸式微置入。微更新以渐进式、小规模的更新实现城市复兴策略[2]。微更新是城市有机更新理论的延伸,可以保持老旧社区的整体肌理和文化风貌,通过完善老旧基础设施改造部分建筑,改善美化周围环境使历史街区重新焕发活力,创造具有影响力、归属感和街区特色的公共空间。

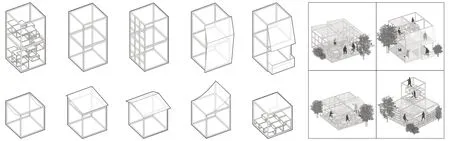

不同空间模式展示如图1所示。

图1 不同空间模式

2.2 模块化微更新的特质与优势

(1)模块化微更新特质。

城市历史街区更新中,不同地区均具有独特的文化风貌及历史复杂性,模块化微更新改造模式可以实现各类街区公共空间的改造,激活历史街区文化特色,加强居民对街区的认同感。

①强适应性。模块拥有类型多样、成本低廉、可拆卸、可移动等优势,针对不同类型的街区空间,可以根据街区居民的实际需要进行调整。

②以人为本。模块化微更新模式鼓励街区居民参与改造过程,将居民需求作为改造的第一要素,增强居民对街区的认同感。

③弱干扰性。模块化微改造仅需在街区空间置入模块组合,可以避免传统改造对街区居民生活和物质环境造成的干扰,快速实现汰旧换新,实现对街区的最小干预和微更新。

(2)模块化微更新的优势。

模块化微更新改造模式提出能够适应各种活动类型的模块,适应不同的社会情景,满足交流、休息、运动、交易等多种活动情景。

①适用性与灵活性。模块化微更新根据居民的基础需求进行最小单元设计,具有功能多样、移动方便、易于搭建、成本低等优点,适用于街区内不同尺度的空间,可以根据居民变化的需求进行微调整。

②弹性与可持续性。模块模数固定,居民不需要的模块可以进行再利用,转移至其他街区,改造过程几乎不会影响街区的居民生活和环境。

③参与性与集聚。模块化微更新鼓励居民参与街区改造活动,增强居民对街区改造的认同感和参与感。

④趣味性与多功能性。基础模块拥有多种组合方式,不同的组合产生不同的活动空间,居民通过线上平台进行组合设计,增加街区改造趣味,吸引更多居民参与。

模块类型与组合模式如图2所示。

图2 模块类型与组合模式

3 城市历史街区更新的核心对策

3.1 营造以街区为中心的改造策略

(1)健康的生活环境——绿色街区、身心健康、娱乐运动。生活环境会影响街区居民的生活模式,应打造健康的生活环境对居民产生良性影响,保障居民的身心健康。响应国家《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,以街区为单位在城市中构建绿色网络。

(2)友好的社会交流——交流集会、商业售卖、互帮互助。部分居民存在“低社交”现象。街区设施具有购物、运动、散步、下棋等活动功能,在街区内插入功能模块串联居民活动,打通街区内外的物质分隔,定时进行交流集会、互换集市,调动居民的积极性,激活历史街区活力。根据街区的交通流线、建筑分布、人群活动类型,对街区空间进行梳理、分类,为居民增添流线选择,根据空间类型进行微改造,形成完善人群交流、交互和商业售卖的多层次、多流线的街区空间系统。

(3)智慧的数据平台——互联网+、大数据、智慧生活。构建智慧信息平台,结合互联网+、大数据、AI智能等技术,利用信息通信技术以及互联网平台,使互联网与置入功能模块进行深度融合。以信息技术为代表的技术创新可以促进街区管理模式与居民互助关系转变,创造新的街区生态。街区智慧平台组织聚会、活动,为居民提供多样的日常活动,促进社会交流。

3.2 模块化微更新的改造模式

(1)大数据模式下的定制化服务。

街区微更新背景,公共空间被赋予更多意义。街区的公共空间具有多种空间形态,空间形态需要随着居民需求不断变化,使居民的行为互相联系,具有人文关怀的多重特征。因此,需要通过大数据对人群需求进行分类总结,使用手机APP等应用程序建立基于信息网络的历史街区弹性互助系统,为不同人群提供定制化的服务;借助线上平台进行预搭建演示,向居民直观展示街区更新动态,创建合理的街区空间布局和改造搭建,避免消极空间的再次产生。

(2)“自下而上”的微改造设计。

街区改造需要设计师和居民共同参与。根据居民的需求进行规划设计,尊重城市的内在秩序和肌理,采用适当的规模、合理的尺度,对局部地块进行更新,形成历史街区自主更新的连锁效应,形成自下而上的动态更新模式,打造具备居民归属感和地方文化特色的街区公共空间。

(3)模块化组合形式。

为了改变历史街区建筑空间单一、功能固定的现状,需要设计功能多元化、环境高融合性的空间模式,平衡历史街区存在的问题。模块化建设方式能够最快地完成街区更新,实现模数统一,根据居民需求随意组合搭配。模块体积较小,便于置入街区空间,在需要改造的街区内置入功能模块,相互连接构成模块化组团,模块化组团数量达到一定程度后,组团之间将在信息数据平台的连接下形成集合系统。模块化组合形式可以调动居民兴趣,构建新的交流平台,避免大兴土木造成资源浪费,实现街区空间修复。

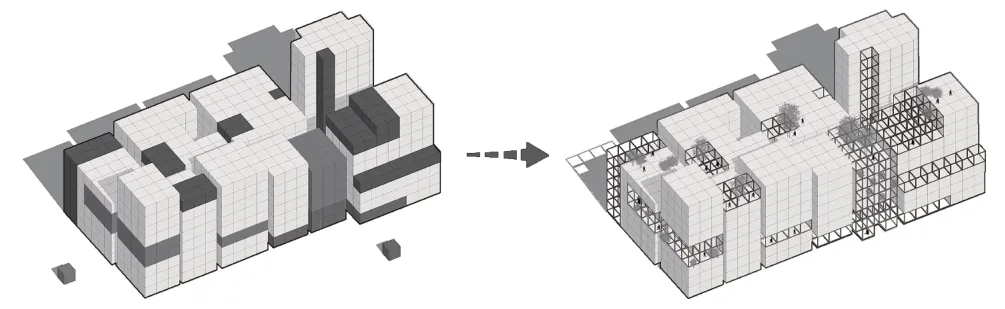

模块化微更新改造如图3所示。

图3 模块化微更新改造

通过模块化微更新改造激活历史街区的消极空间,将碎片化的街区空间进行秩序化、系统化和整体化调整,为社会活动提供适宜的场所,建立健康、和谐、有序的街区环境,达到增强使用者的场所感、领域感的作用,将历史街区原本的空间与街区服务、社会交流结合,构成新的人居系统。

4 结语

历史街区更新应以人为主体,旨在创造流动的街区环境,提升历史街区的灵活性,激活街区的同时加强居民对街区的认同感,为城市历史街区更新改造提供新思路。