平潭—东山剪切构造带中段变质变形期次划分及时代讨论

2022-06-30吴久芳

吴久芳

(福建省闽西地质大队,厦门,361000)

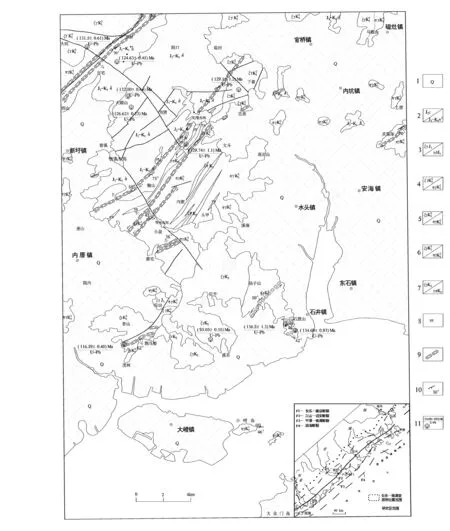

平潭—东山剪切构造带在福建东南沿海呈北东向带状展布,东北端由平潭入海,西南端经广东南澳岛入海,长大于350 km,宽30 km 左右(图1)。研究区所在构造带中段以强烈的动力变质作用及韧性剪切变形为特征。遭受动力变质的岩石主要是分布于剪切带中的早侏罗世梨山组、晚侏罗世—早白垩世早期火山-沉积岩系,以及晚侏罗世—早白垩世侵入岩,尤以花岗岩类为主。动力变质带的构造形迹主要为北东40°~60°走向的陡倾片理带经大型左行走滑剪切作用而形成。带内形成动力变质岩主要为糜棱岩化花岗岩类和片理化火山碎屑岩类[1-3]。前人对该构造带的变质变形作用期次及时代厘定做了较多详细研究。马国锋认为该带晋江段经历了2期变形,第一期为早侏罗世—晚侏罗世,第二期晚侏罗世后—晚白垩世前,约114 Ma[4]。徐先兵等将泉州段划分为2期变形,第一期为左行韧性走滑(130~120 Ma),第二期为右行脆性剪切(120~100 Ma)[5]。石建基和张守志根据糜棱岩的空间分布、糜棱岩面理的切割关系,并结合变质变形侵入岩的成岩年龄,将该构造带厘定为3期变质变形,分别为晚侏罗世早期(149.2~145.4 Ma),为右行推覆韧性剪切;晚侏罗世晚期(145.4~137 Ma),为左行-逆冲韧性剪切;以及早白垩世晚期约100 Ma,为右行走滑韧-脆性剪切[6]。周小栋对分布于漳浦一带的韧性剪切带的规模、几何学及变质变形特征进行研究,认为该韧性剪切最后一期变形为右行走滑,活动时代为103~93 Ma,相当于长乐—南澳构造带的第三期变形[7]。

图1 平潭—东山剪切构造带中段地质简图Fig.1 Geological diagram of the middle section of Pingtan-Dongshan shear structural belt1—第四系;2—长林组/南园组;3—晚侏罗世正长花岗岩/花岗闪长岩;4—早白垩世早期正长花岗岩二长花岗岩;5—早白垩世中期正长花岗岩/二长花岗岩;6—早白垩世晚期正长花岗岩/二长花岗岩;7—晚白垩世正长花岗岩/花岗斑岩;8—花岗斑岩;9—韧性剪切带;10—糜棱面理产状;11—锆石U-Pb同位素测年样采样位置及测年结果

2017~2019年通过开展福建1∶5万安海镇、大嶝岛幅区调,对位于平潭—东山剪切构造带中段的地质体地质特征、变质变形特征取得新认识,将区内变质变形划分为3期,并对其作用时代进行了探讨。

1 地质特征

1.1 地层特征

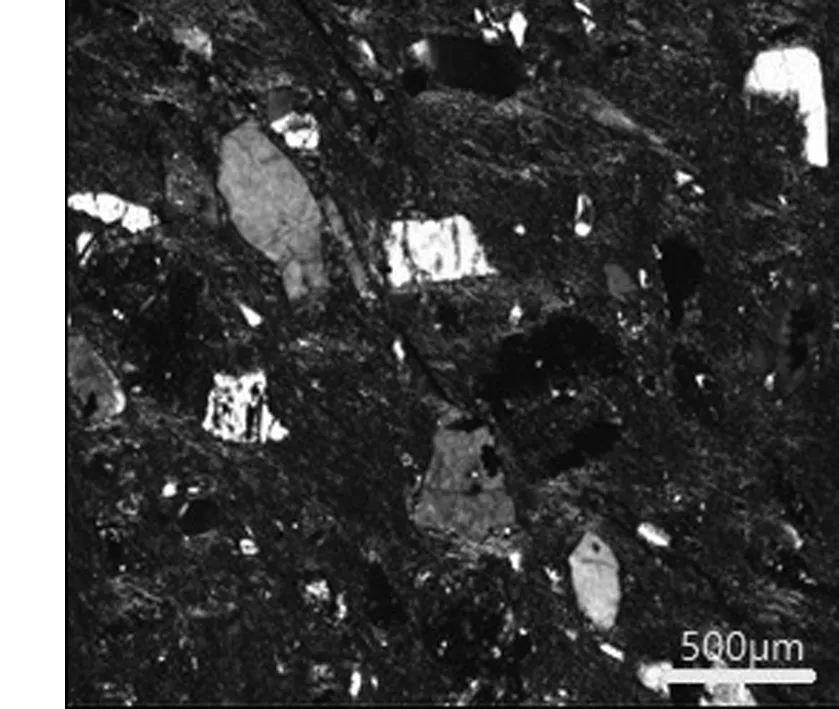

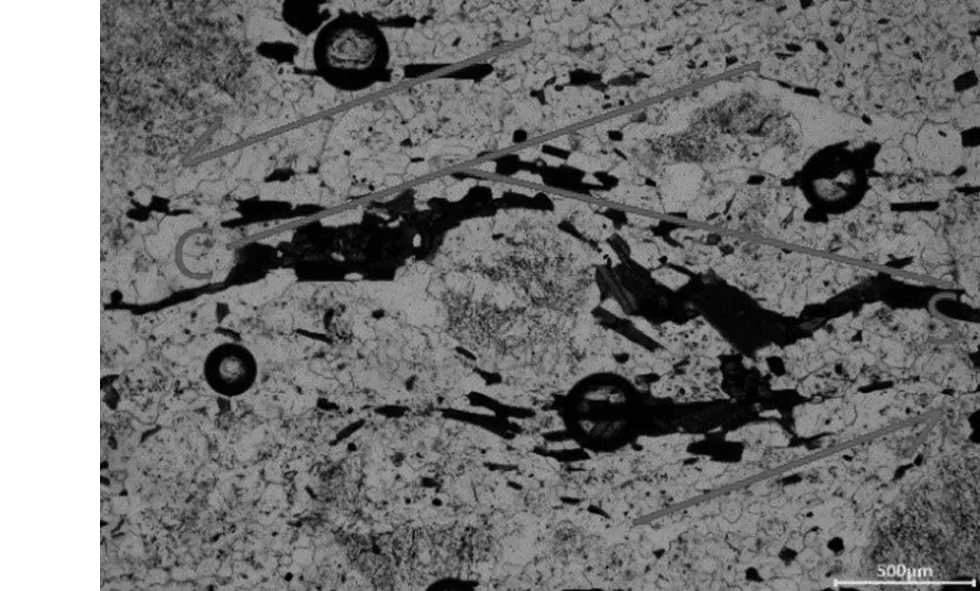

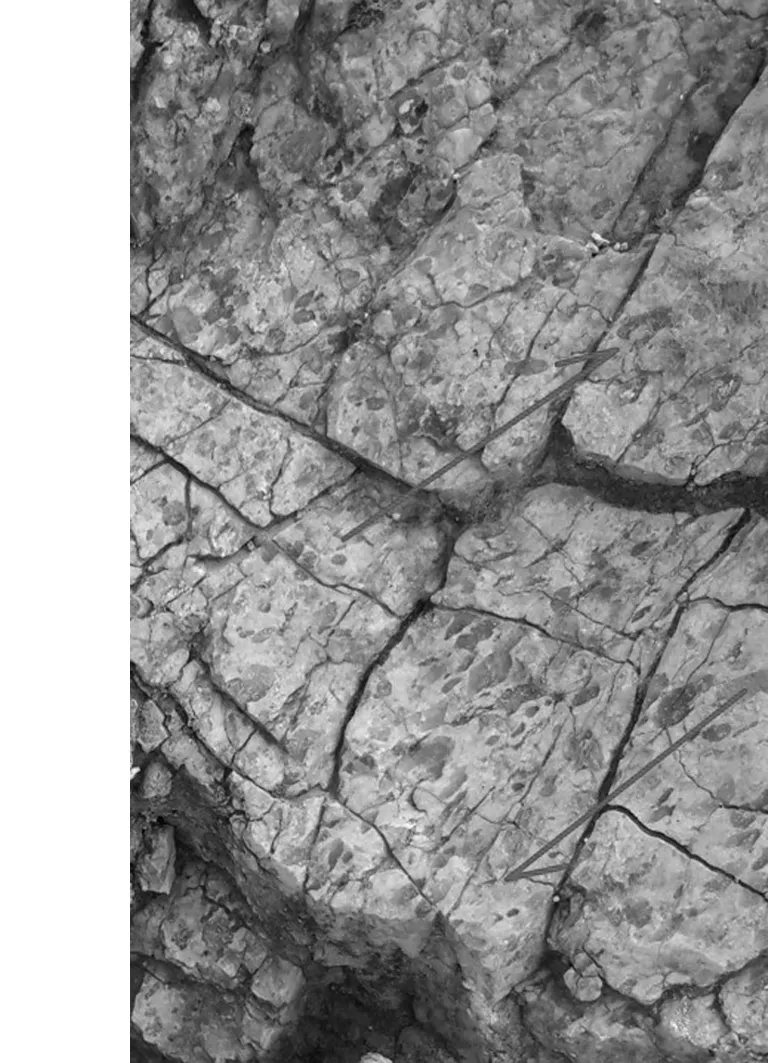

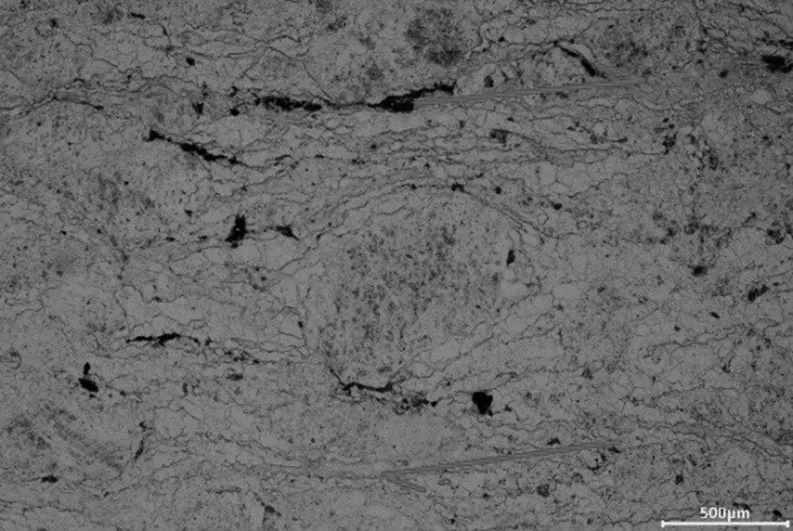

区内晚侏罗世长林组、晚侏罗世-早白垩世早期南园组地层均卷入变质变形。二者均分布于西亚带的罗田—文斗一带,由陆相火山-碎屑岩组成,受韧性剪切的作用,局部岩石发生韧性剪切变形(照片1),重结晶作用明显(照片2),形成片理化火山碎屑岩等。在南园组火山岩中采集U-Pb同位素测年样3件,获得锆石谐和年龄值分别为(124.63±0.48)Ma、(132.80±0.64)Ma、(126.62±0.83)Ma。

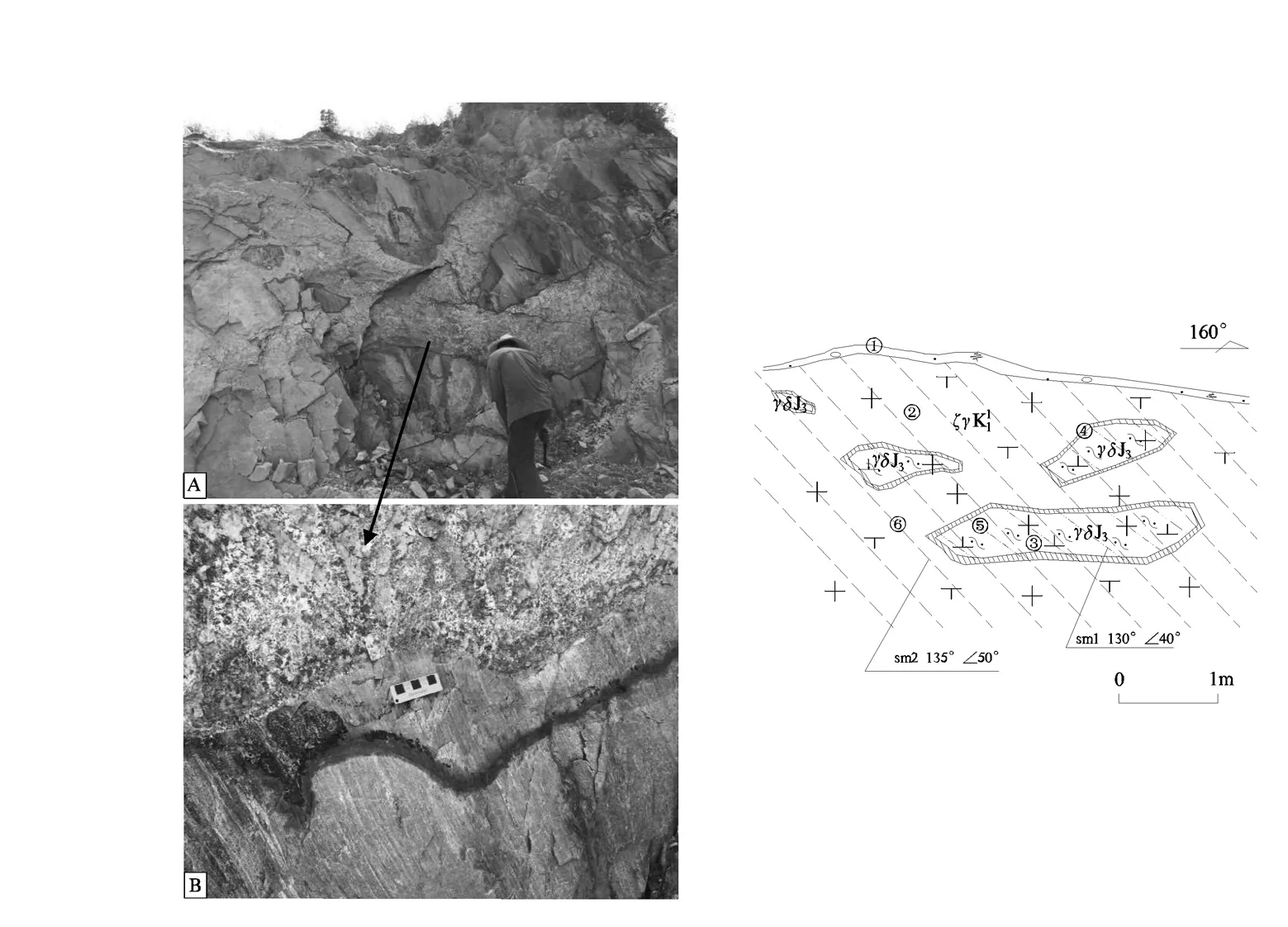

照片1 南安市九溪片理化流纹质晶屑凝灰岩Photo.1 Jiuxi phyatial rhyolcrystalline tuff in Nan'an city

照片2 翔安区寨仔尾片理化流纹质晶屑凝灰岩(正交偏光×40)Photo.2 Zhaizaiwei phyatial rhyolcrystalline tuff in Xiang'an District

1.2 侵入岩特征

中生代侵入岩在构造带内广泛分布,而卷入变形变质的主要为晚侏罗世、早白垩世早期、早白垩世中期和早白垩世晚期岩体,晚白垩世侵入岩未发生变质变形。其中早侏罗世-晚侏罗世、早白垩世早期岩体表现为透入性变形变质,早白垩世中、晚期岩体则表现为局部变形变质。

1.2.1 晚侏罗世侵入岩

晚侏罗世侵入岩零星分布于翔安区后田及石井石鼓山,原岩为正长花岗岩和花岗闪长岩,其由于遭受低角闪岩相变质以及石榴斜长石相的韧性剪切变形成为糜棱岩。该期变质变形侵入岩具条纹条带状构造,粒状或片状变晶结构。角闪石等片柱状矿物定向形成条纹状构造,石英因动态重结晶形成新生颗粒、多晶条带等,斜长石因韧性变形形成眼球状、透镜状残斑等。

该期侵入岩石被早白垩世早期侵入岩侵入,呈捕掳体的形态出现,在条纹条带状花岗闪长岩一侧发育烘烤边。在石鼓山岩体花岗闪长岩中采集U-Pb同位素测年样1件,获得锆石谐和年龄值为(136.5±1.3)Ma。测试结果232Th/238U比值均大于0.4,表明该年龄为石鼓山岩体的结晶年龄[8],由于测试的样品已强烈变形为糜棱岩,在变形过程中可能导致了锆石晶体内部铅丢失,造成样品数据存在偏差[9],锆石年龄偏轻。结合前人在相邻的东山牛犊山岩体获得的锆石测年为(149.26±0.53)Ma,将石鼓山岩体的形成时代置于晚侏罗世晚期。此研究以前人研究所获得的锆石测年值(149.26±0.53)Ma作为晚侏罗世侵入岩年龄。

1.2.2 早白垩世早期侵入岩

早白垩世早期侵入岩分布于小嶝—扬子山一带,主要岩性为二长花岗岩和正长花岗岩。受后期剪切作用影响发生较大面积的韧性变形,岩石大多具片麻状构造,局部变形变质作用强烈,形成糜棱岩化花岗岩、花岗质糜棱岩及糜棱岩等。

该期侵入岩侵入于晚侏罗世花岗闪长岩中,又被早白垩世晚期二长花岗岩侵入。因此,其侵位时代应早于白垩世晚期二长花岗岩,而晚于晚侏罗世花岗闪长岩。在该期侵入岩中共采集锆石U-Pb同位素测年样1件,得到锆石谐和年龄值为(134.69±0.93)Ma。故将该期侵入岩置于早白垩世早期。

1.2.3 早白垩世中期侵入岩

早白垩世中期侵入岩分布较广,主要分布于香山、罗田、下畲及灵源寺一带,主要岩性为二长花岗岩和正长花岗岩。受后期剪切作用影响,岩石普遍发生韧性变形,形成糜棱岩、花岗质糜棱岩、糜棱岩化花岗岩等。

该期侵入岩与早期侵入岩的接触关系在区域内未见,其在岭头及后田一带被早白垩世晚期二长花岗岩侵入。在该期侵入岩中共采集锆石U-Pb同位素测年样2件,获得可靠的锆石谐和年龄值分别为(116.59±0.40)Ma、(129.1±1.2)Ma。故将该期侵入岩置于早白垩世中期。

1.2.4 早白垩世晚期侵入岩

早白垩世晚期侵入岩分布较广,主要岩性为二长花岗岩和正长花岗岩。区内早白垩世晚期侵入岩包括2个深成岩体,分别为头甲岩体和马鞍山岩体。在构造带东部普遍发育糜棱岩化形成糜棱岩化花岗岩,局部为花岗质初糜棱岩。在西部仅局部地段发育几厘米至几十米宽的糜棱岩化带,形成糜棱岩化花岗岩或碎裂花岗岩,而大部分地区未变质变形,仍为块状花岗岩。

该期二长花岗岩侵入早白垩世早期正长花岗岩,并被晚白垩世正长花岗岩侵入岩侵入,因此,其侵位时代应早于晚白垩世晚期正长花岗岩,而晚于早白垩世早期正长花岗岩。在该期侵入岩中共采集锆石U-Pb同位素测年样2件,得到锆石谐和年龄值分别为(100.56±0.83)Ma、(103.33±0.48)Ma。将该期侵入岩置于早白垩世晚期。

1.2.5 晚白垩世侵入岩

区内的晚白垩世深成岩体为后井岩体,主体岩性为浅肉红色中细粒正长花岗岩,补充期为浅灰白色含斑细粒正长花岗岩。岩体西部、北部侵入早白垩世晚期二长花岗岩,东部侵入早白垩世早期正长花岗岩。后井岩体整体未发生变质变形,且对前期变质变形岩石有破坏作用。在该岩体采集锆石同位素测年样3件,获得LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb同位素测年分别为(92.10±0.61)Ma、(95.05±0.38)Ma、(91.46±0.40)Ma,故将该套花岗岩时代置于晚白垩世。

2 变质变形作用的期次划分及时代讨论

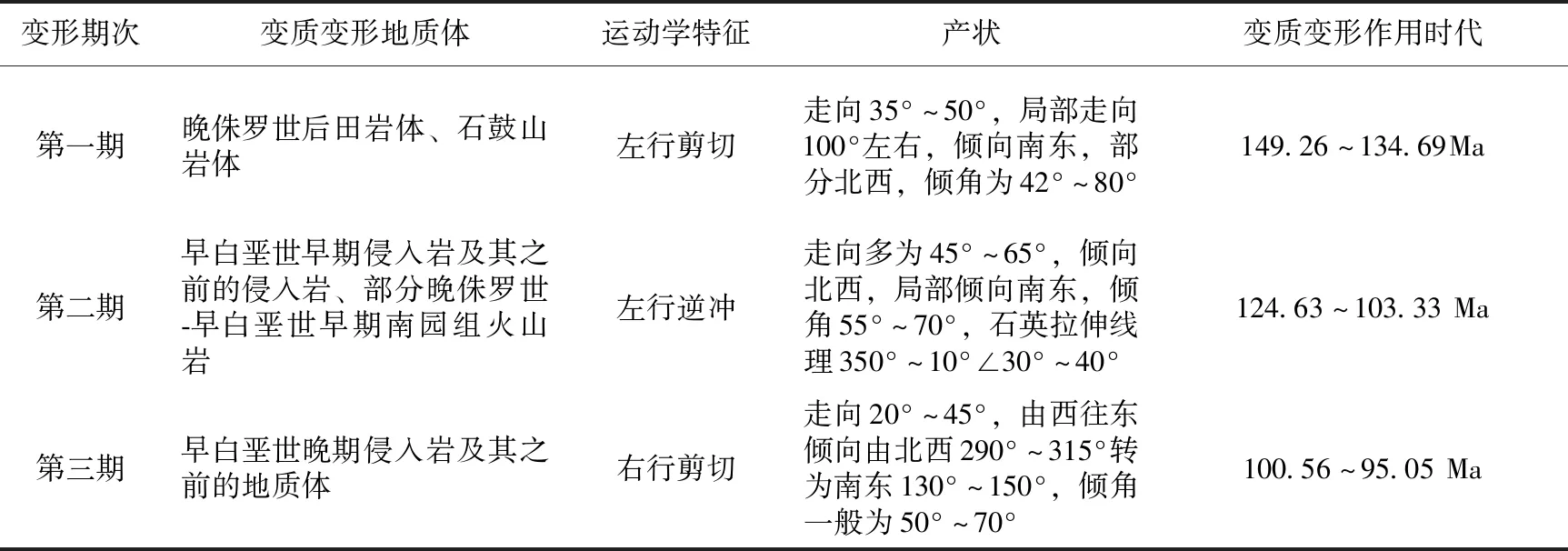

据构造带中的动力变质岩的分布、原岩、变质变形特征,不同类型的动力变质岩之间的关系,动力变质岩与未变质变形岩石的关系,结合有关的地层、侵入岩等特征,将构造带的变质变形划分为3个期次(表1)。

表1 平潭—东山剪切构造带中段3期变质变形特征Table 1 Metamorphic deformation characteristics of Stages 3 of in the middle section of Pingtan-Dongshan Shear structural belt

2.1 第一期变质变形特征及时代讨论

第一期主要发育于晚侏罗世后田岩体及石鼓山岩体中。其主要表现为以角闪石及局部出现红柱石为特征的低角闪岩相变质、石英及斜长石发生韧性变形并发生全岩均匀的动态重结晶为特征的斜长石相变形。变形后岩石呈片麻状,变形强度分带较明显,以石英韧性变形为主,长石基本上为脆性变形,动态重结晶颗粒分布不均匀,典型变质矿物共生组合为角闪石+绿帘石+斜长石+石榴子石等。

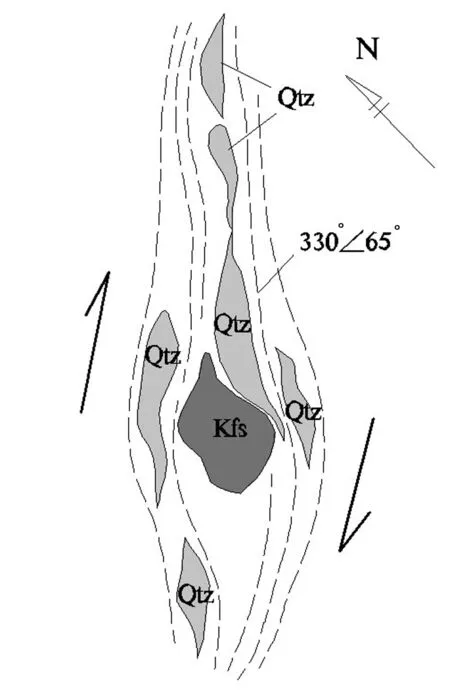

在该期韧性剪切作用影响下,剪切带内岩石均卷入变形,岩石糜棱面理发育,面理走向上呈“S”型波动,石英拉伸线理为330°~355°∠45°~55°,指示左行剪切。整个剪切带内有数个高应变中心,每个中心至两侧均为糜棱岩向糜棱岩化、片麻状岩石变化,其糜棱岩本身从中心往边缘和从糜棱岩-初糜棱岩-糜棱岩化花岗岩的变化趋势。糜棱岩中,在野外露头可见石英呈丝带状平行排列,长宽比一般为3∶1~10∶1(照片3)以及“σ”旋转碎斑。显微镜下可见旋转残斑、石英呈波状消光等。根据S-C组构可判断该剪切带具有左行剪切性质(照片4)。

照片4 石井PM201-G9条带状糜棱岩左行剪切特征(正交偏光×40)Photo.4 PM201-G9 left shear characteristics of banded cheroite in Shijing town

该期变质变形仅见于晚侏罗世侵入岩中,故变质变形应发生在晚侏罗世侵入岩形成之后,在石井一带见早白垩世早期正长花岗岩侵入晚侏罗世花岗闪长岩中(照片5),二者在变形变质上有明显的差异。故将该期变质变形的时代大致在石鼓山岩体形成之后与早白垩世早期岩浆侵入事件之间,即(149.26~134.69)Ma。与前人在东山牛犊山获得的变质变形时代(149.2~145.4)Ma大致相当。

照片5 第一期与第二期糜棱面理叠加关系及素描图Photo.5 Photo and sketch of the superposition relationship between the first phase Mylonite foliation and the second phase Mylonite foliation①—残坡积土;②—早白垩世早期片麻状正长花岗岩;③—晚侏罗世花岗闪长岩(糜棱岩);④—烘烤边;⑤—第一期糜棱叶理及产状;⑥—第二期糜棱叶理及产状

2.2 第二期变质变形特征及时代讨论

第二期主要表现为早白垩世中期及以前的侵入岩和部分晚侏罗世-早白垩世早期南园组火山岩变质变形形成的糜棱岩化岩石、初糜棱岩、糜棱岩等片麻状糜棱岩类。变形特征为黑云母等暗色矿物与变形呈叶片状或丝状的石英等定向分布,构成明显的片麻状构造。石英因韧性变形而出现强烈的拉长拔丝及动态重结晶现象。而长石等表现为脆韧性变形,常呈透镜状残斑,构成眼球状构造(照片6)。前人在区内的晋江石刀山地区的变形变质花岗岩中用角闪石-斜长石温度计测量获得变质温度为450~500 ℃、压力达0.5 GPa,属高绿片岩相。故该期变质作用属以新生角闪石+绿帘石+绿泥石等为特征的高绿片岩相变质。

照片6 石井镇清水岩眼球状构造Photo.6 Eyeball-shaped structure of Qingshui rock in Shijing town

该期变形形成的糜棱面理产状较为稳定,走向多为45°~65°,倾向北西,局部倾向南东,倾角55°~70°,石英拉伸线理350°~10°∠30°~40°,为左行逆冲。通过露头上发育的眼球状构造、“布丁鱼”构造、错动的岩脉(照片7)及镜下S-C组构、石英的波状消光等特征(照片8,9)显示该期变形亦表现出左行逆冲的运动特征。

照片7 石井镇林炳条带状糜棱岩Photo.7 Linbing band-like chylamylias in Shijing town

照片8 石井镇林炳条带状糜棱岩左行逆冲特征(165°∠43°水平方向,单偏光×40)Photo.8 Left-row thrust characteristics of Linbing banded chyerite in Shijing town

照片9 水头镇大湖石英波状消光特征(正交偏光×40)Photo.9 Dahu quartz wave-shaped extinction characteristics in Shuitou town

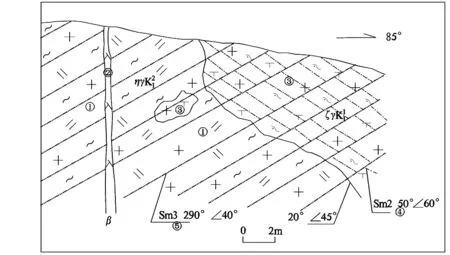

该期变质变形与早期的低角闪岩相变质、斜长石相变形有明显的区别,局部地段叠加在后者之上(图2)。同时,该期变质变形岩石的糜棱叶理又被晚期的叶理叠加(图3)以及被晚白垩世岩体侵入,叶理明显被侵入界线切割(照片10)。此外,南园组火山碎屑岩也卷入该期变形,因此,该期变质变形的时期大致在南园组火山岩形成之后,早白垩世晚期岩体形成之前,即形成时代为(103.33~124.63)Ma。

图2 第一期糜棱面理与第二期糜棱面理叠加关系素描图Fig.2 The sketch of the superposition relationship between the first phase Mylonite foliation and the second phase Mylonite foliation①—早白垩世早期片麻状正长花岗岩;②—伟晶岩脉; ③—晚侏罗世糜棱岩化花岗闪长岩; ④—第一期糜棱叶理产状;⑤—第二期糜棱叶理产状

图3 第二期糜棱面理与第三期糜棱面理叠加关系素描图Fig.3 The sketch of the superposition relationship between the second phase Mylonite foliation and the third phase Mylonite foliation①—早白垩世晚期中细粒二长花岗岩;②—基性岩脉; ③—早白垩世早期中细粒正长花岗岩; ④—第二期糜棱叶理产状;⑤—第三期糜棱叶理产状

照片10 清水岩晚白垩世正长花岗岩侵入早白垩世早期片麻状花岗岩及岩性素描图Photo.10 Lithologic diagram of Late Cretaceous syenogranite intruding Early Cretaceous gneisses granite of Qingshui rock①—正长花岗岩;②—弱片麻状正长花岗岩;③—片麻状花岗岩捕掳体

2.3 第三期变质变形及时代讨论

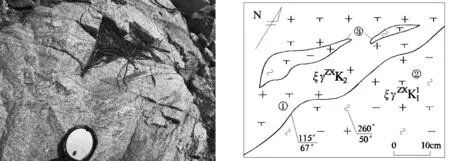

该期变形变质主要引起区域上早白垩世晚期侵入岩及其之前的地质体发生片糜岩化、糜棱岩化及片理化,区内片糜岩不发育。该期变质变形也主要发生在研究区西部的磁灶—内厝糜棱岩化带及院口—新圩片理化带中,典型变质矿物共生组合为白云母+石英+绿帘石等;在片理化带中,主要表现为晚侏罗世-早白垩世早期南园组火山岩及部分沉积岩发生片理化,以石英呈脆性变形或未变形为特征,变晶矿物主要为白云母+石英+绿泥石,该期变质应属于低绿片岩相。在研究区西部的糜棱岩化带中,主要表现为早白垩世早期、中期侵入岩发生糜棱岩化,以石英呈低塑性变形形成米粒状透镜体为变形特征(照片11、图4)。

图4 翔安区金排寨一带糜棱岩化二长花岗岩斑晶形态平面素描图Fig.4 Plan sketch of porphylry morphology of mylonitized monzonite in Jinpaizai area of Xiang'an District

照片11 翔安区埔内糜棱岩中“米粒状”石英Photo.11 "Rice granular" quartz in Punei chylite in Xiang'an District

该期变形形成的糜棱叶理走向为20°~45°,由西往东倾向由北西290°~315°转为南东130°~150°,倾角一般为50°~70°,通过糜棱岩镜下 “σ”旋转残斑系(照片12,13)及片理折曲的特性,可以判断该韧性断层具有右行剪切特征。该期变形涉及早白垩世晚期侵入,而区内稍晚的晚白垩世岩体的岩石都没有变形(韧性、韧脆性变形)的迹象。因此,该期变质变形时代应在早白垩世晚期二长花岗岩侵入之后(100.56±0.83) Ma~(103.33±0.48) Ma及晚白垩世正长花岗岩侵入之前(95.05~91.46 Ma),与前人在东山获得第三期变质变形时代为100 Ma相当。

照片12 翔安区罗田糜棱岩化花岗岩右行剪切特征(340°∠80°水平方向,单偏光×40)Photo.12 Right row shear characteristics of Luotian chyllized granite in Xiang'an District (340°∠80°horizontal direction, plane-polarized light ×40)

照片13 翔安区罗田糜棱岩化花岗岩右行剪切特征(340°∠80°水平方向,正交偏光×40))Photo.13 Right row shear characteristics of Luotian chyllized granite in Xiang'an District (340°∠80°horizontal direction, Orthogonal light ×40)

3 结论

(1)平潭—东山剪切构造带中段经历了3期韧性剪切变形,第一期为早白垩世早期(149.26~134.69 Ma),第二期为早白垩世中期(124.63~103.33 Ma),第三期为早白垩世末-晚白垩世初(100.56~95.05 Ma)。第一、二期变质变形在构造带内普遍发育,而第三期变质变形则局部发育。

(2)第一期为低角闪岩相变质、斜长石相变形,具有左行剪切性质;第二期为高绿片岩相变质、长石石英相变形,亦表现为左行逆冲的运动特征;第三期为低绿片岩相变质、石英相变形,具有右行剪切特征。

本文是福建1∶5万安海镇、大嶝岛幅区域地质调查项目组集体劳动的成果,在邱盛安、单业勇高级工程师、林木森博士的帮助下完成,在此一并致谢。